真实世界25338例肠恶性肿瘤患者中西药联合应用特征分析❋

2015-05-15王处渊谢雁鸣王连心黎元元张一颖王卓月

王处渊,谢雁鸣,王连心△,杨 薇,黎元元,张一颖,王卓月,庄 严

(1.中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700;2.中国中医科学院望京医院,北京 100102; 3.中国人民大学,北京 100872;4.中国人民解放军海军总医院,北京 100048)

真实世界25338例肠恶性肿瘤患者中西药联合应用特征分析❋

王处渊1,2,谢雁鸣1,王连心1△,杨 薇1,黎元元1,张一颖1,王卓月3,庄 严4

(1.中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700;2.中国中医科学院望京医院,北京 100102; 3.中国人民大学,北京 100872;4.中国人民解放军海军总医院,北京 100048)

目的:研究真实世界肠恶性肿瘤患者中西药联合应用特征。方法:在中国中医科学院中医临床基础医学研究所构建的HIS数据仓库中提取所有被诊断为肠恶性肿瘤的住院患者信息,运用频数分析及关联规则方法对患者的用药信息进行分析。结果:肠恶性肿瘤患者以中老年男性患者发病为多,患者平均年龄60岁;用药情况最常用的中成药为参芪扶正注射液(3021例占11.92%),最常用的西药为亚叶酸钙(10253例占40.46%);药物联合应用的关联分析示,规则支持度最高的中西药联合应用组合为莲芪胶囊联合应用小檗胺片(占2.39%)。结论:现阶段在肠恶性肿瘤的治疗过程中,仍以西药治疗为主,中成药处于辅助地位。

HIS数据仓库;肠恶性肿瘤;中西医;中西药;联合用药

肠恶性肿瘤是当今常见的消化道恶性肿瘤之一,可发生在整个肠道的任何部位,以结肠癌和直肠癌多发。美国结肠癌占全部恶性肿瘤死亡原因的第二位[1]。在我国,大肠癌的发病率日趋增高,死亡率居癌症死亡原因的第四位,近年来有上升趋势。据上海资料显示,我国大肠癌患者每年以4.2%递增[2]。

中国传统医学中“肠覃”“肠风”“脏毒”“息肉”“肠澼”等临床表现与肠恶性肿瘤较为相似。《灵枢·水胀》阐述了本病的病因病机:“寒气客于肠外,与卫气相搏,气不得荣,因有所系,癖而内著,恶气乃起,息肉乃生。其始生也,大如鸡卵,稍以益大,至其成如怀子之状,久者离岁,按之则坚,推之则移,月事以时下,此其候也。”后世中医对肠覃病机的认识主要是机体正气不足,脾胃虚弱,运化不及,湿浊内生,久郁而化热,湿热下注浸淫肠道,阻滞气机,血行不畅,瘀毒内停,热、痰、湿、瘀、毒互结,日久形成积块而发病[3]。

在长期的临床中,中医对于肠恶性肿瘤积累了大量的临床经验,可以有效缓解肠恶性肿瘤带来的各种不适症状。传统医学与现代医学相结合,对于治疗肠恶性肿瘤具有巨大的潜力。本研究以真实世界的住院患者为研究对象,通过对用药信息进行分析,分析中西药物的联合应用规律,以期为优化肠恶性肿瘤病的临床治疗方案提供方向[4]。

1 材料与方法

1.1 数据来源

选取中国中医科学院中医临床基础医学研究所构建的HIS数据仓库,该数据库信息来源于全国17家三级甲等综合医院电子病历系统,通过提取数据库中住院患者信息,参照集成数据仓库构建模式。HIS数据仓库中主要由患者一般信息、诊断信息、医嘱记录、实验室检查记录4部分内容构成。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:西医诊断表中提取第一诊断为肠恶性肿瘤如结肠、十二指肠、胃肠道、小肠、直肠、盲肠的患者。排除标准:100岁以上、费用小于1000元、住院时间超过365 d,满足以上任一条件者即排除。

1.3 信息标准化

本研究的原始数据来自多家医院,为统一标准进一步分析,对数据库进行了规范化和标准化处理。诊断标准化参照《实用内科学》[5],中医证型标准化参照《中医内科常见病诊疗指南中医病证部分》[6],如患者所具有的证型未记载于该标准中,则以实际情况为准;根据药品说明书和肠恶性肿瘤的疾病特点,参照《中华人民共和国药典》(2010版)[7],将医嘱信息中的用药信息按西药和中成药分类。西药药名统一标准化为化学名称,注射剂和口服剂分开;对于中成药,同类药物成分但剂型不同者进行合并,其他中成药保留原始名称。对合并用药的分析均基于标准化后的数据信息。

1.4 分析指标及方法

本研究对患者一般信息使用频数分析方法;对患者基本信息进行描述分析;对医嘱记录采用关联规则方法;对所有患者的用药频次及合并用药等情况进行分析。

1.5 统计学分析

采用刻画数据平均水平、离散程度等基本统计方法分析数据情况。本研究采用的描述分析软件为SPSS18.0,SAS 9.2,并利用 Excel 2007辅助作图。同时运用 Clem-entine 12.0,采用 Apriori模型做关联规则分析。

2 结果

2.1 患者基本信息描述

根据纳入标准,共从HIS数据仓库中提取到17家三级甲等医院2003至2011年住院患者25571名,其中有100岁以上1人,费用小于1000元230人,住院超过365 d 2人,符合排除标准的患者共233人,最终纳入研究25338人。

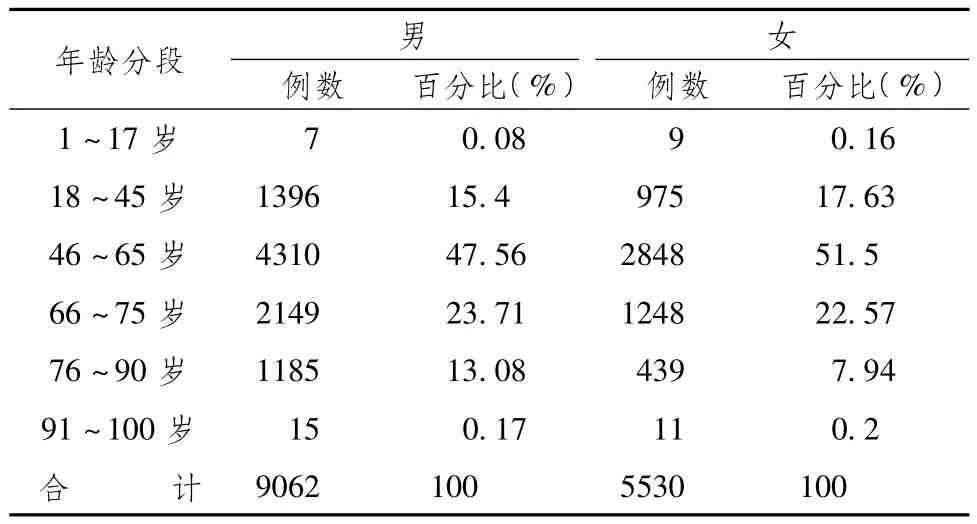

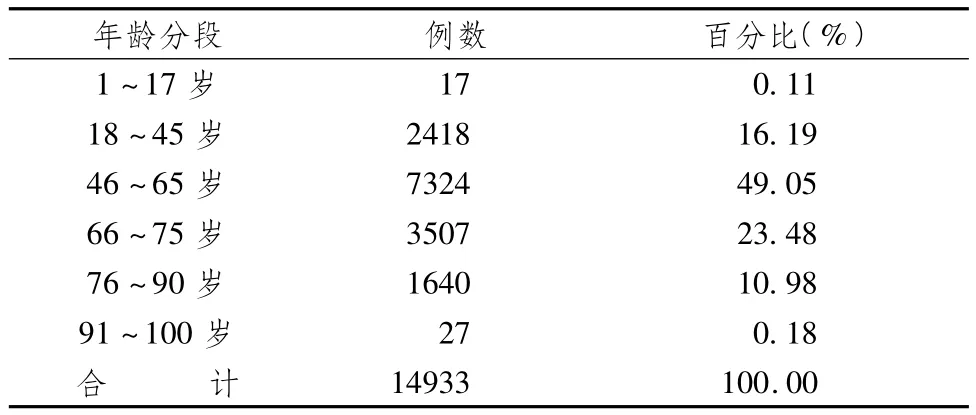

表1显示,由于本研究中的样本量很大,难以避免对患者采集信息过程中存在一定的信息缺失,其中年龄缺失10405例,对年龄信息完整的14933例患者进行年龄分层分析,患者平均年龄为60岁,年龄中位数为50岁,46~65岁的中老年患者7324例(占总分析人数49.05%)。

表2显示,所有患者中性别记录缺失1045例,男性15207例(占总分析人数62.00%),女性9319例(占总分析人数的38.00%),男女性别比为1.63∶1。按性别进行年龄分层分析,其中男性患者年龄信息缺失6145,女性患者年龄信息缺失3789,分层结果并未发现性别因素对于大肠癌发病的年龄有明显影响。

表2 性别-年龄分层

表1 年龄分层

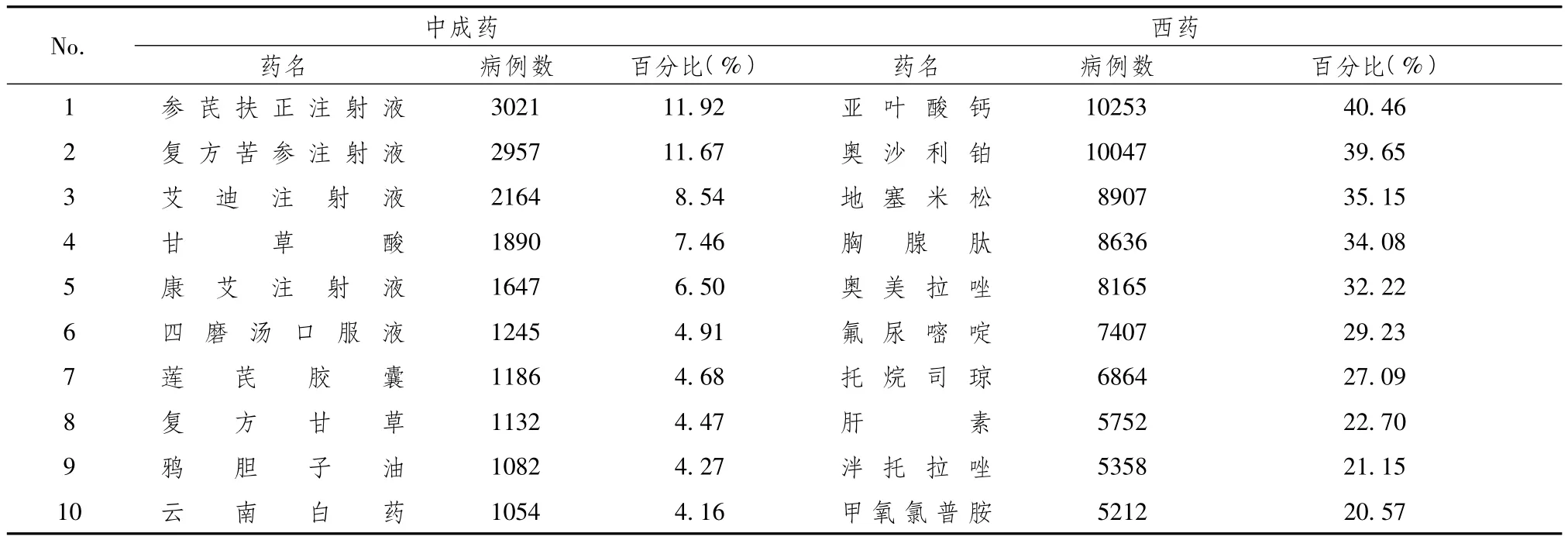

2.2 常用中西药物应用频次分析

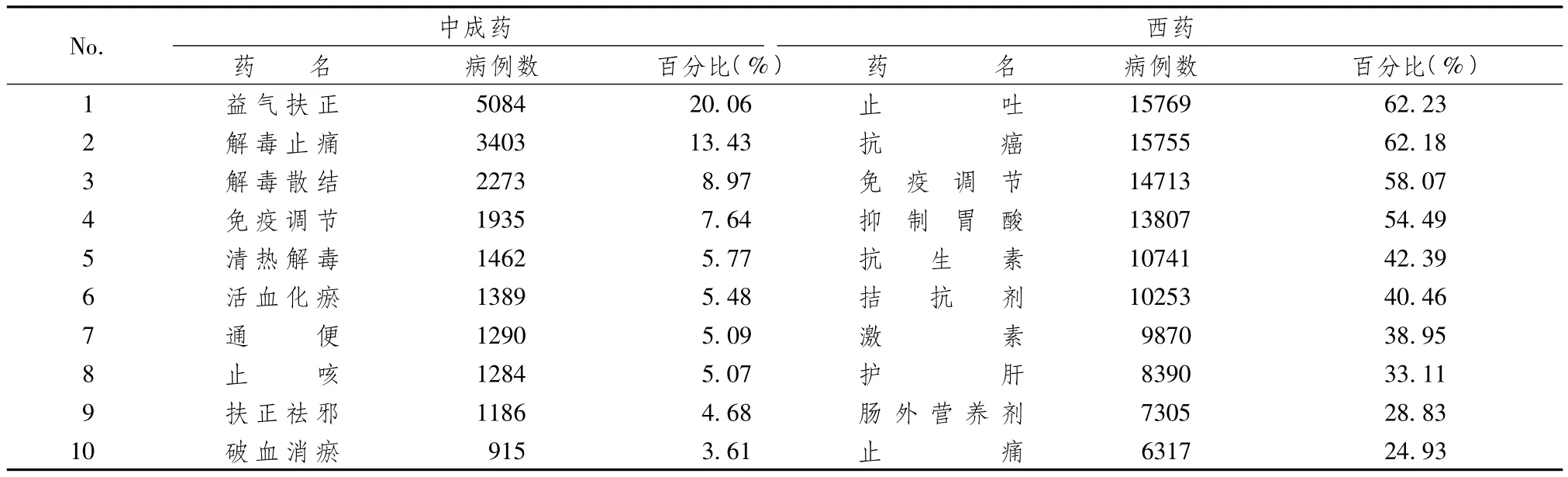

表3、4显示,在本研究所统计的患者资料中,23478人有用药记录,其中包含405种西药和438种中药。对用药信息采用频次统计,提取应用频率前10位的西药和中药的具体药物以及使用频率前10位的中西药物类型。最常用的中成药为参芪扶正注射液、复方苦参注射液、艾迪注射液、甘草酸及康艾注射液等,最常用的西药为亚叶酸钙、奥沙利铂、地塞米松、胸腺肽及奥美拉唑等。以药物作用类型分,最常用的中成药主要是益气扶正、解毒止痛、解毒散结等作用的药物,最常用的西药为止呕、抗癌、免疫调节类药物。

表3 使用频率前10位的中西药

2.3 治疗肠恶性肿瘤的联合用药特征分析

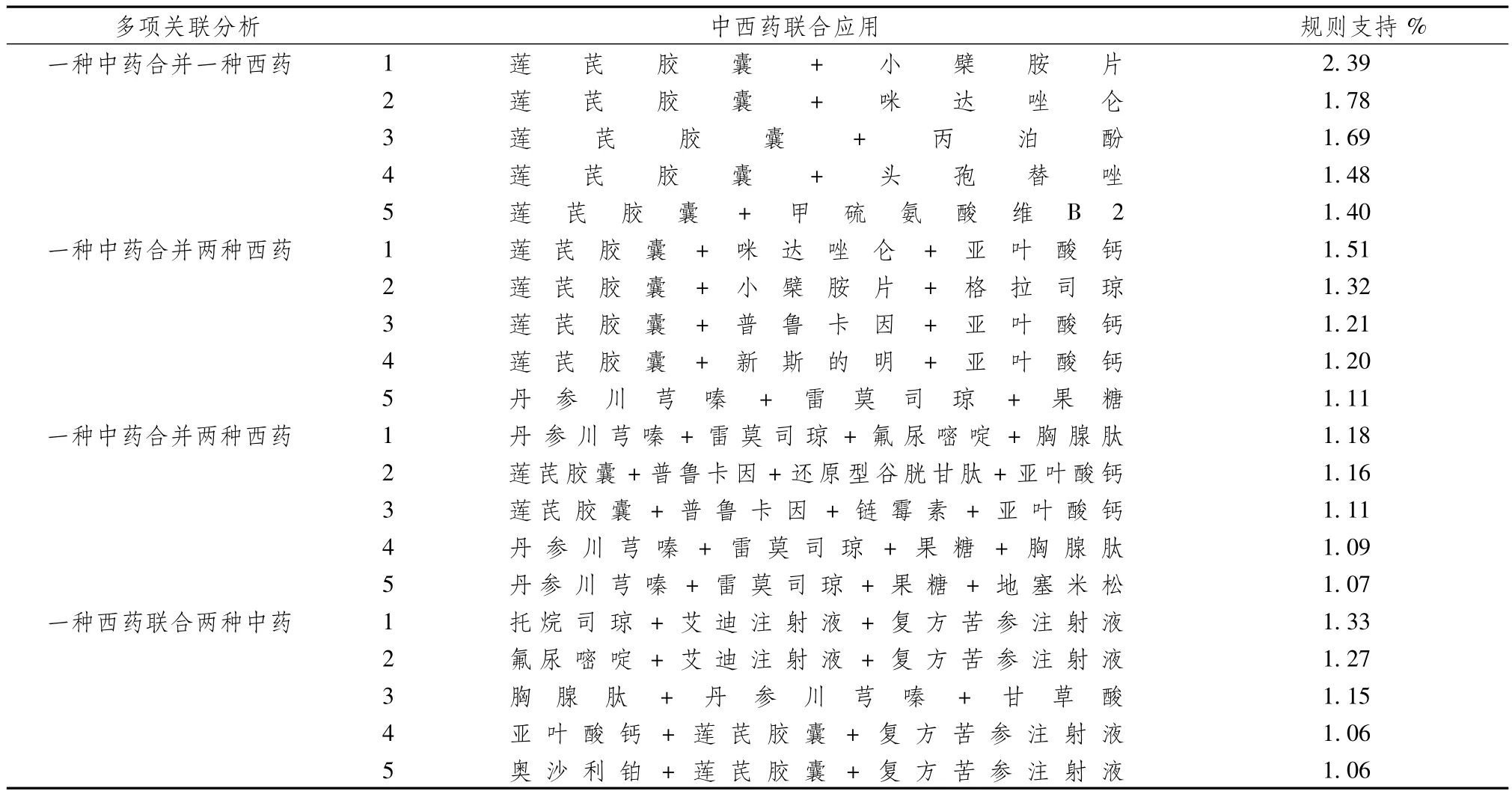

2.3.1 具体药物联合应用特征关联分析 表5显示,1种中药合并1种西药应用情况的2项关联分析,莲芪胶囊与小檗胺片共同应用的可能性最高,规则支持度2.39%;1种中药联合2种西药的相关性分析,莲芪胶囊与咪达唑仑、亚叶酸钙共同应用的可能性最高,规则支持度1.51;1种中药联合3种西药的相关性分析,其中丹参川芎嗪、雷莫司琼、氟尿嘧啶、胸腺肽联合应用的可能性最高,规则支持度1.18%;1种西药联合2种中药的相关性分析,其中托烷司琼、艾迪注射液、复方苦参注射液联合应用的可能性最高,规则支持度1.33%。

表4 使用频率前10种中西药药物作用类型

表5 具体药物联合应用特征关联分析

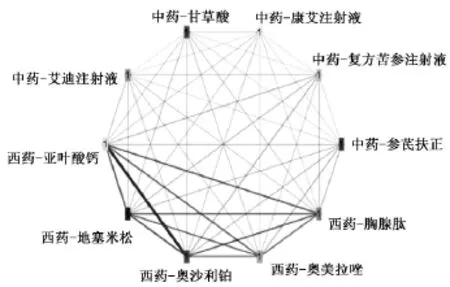

图1显示,对具体中西药物联合应用信息进一步作图分析。联合使用频率15%以上的用粗线表示,联合使用频率5%~15%的用细线表示,联合使用频率5%以下的用虚线表示。在所有肠恶性肿瘤患者的治疗过程中,西药与西药的联合应用更为常见,应用频率最高的药物组合是奥沙利铂和亚叶酸钙;中成药与西药间的联合用药情况相对不足,其中复方苦参注射液与奥沙利铂联合使用频率最高,其次是参芪扶正与亚叶酸钙、复方苦参注射液与亚叶酸钙等。

2.4 药物类别联合应用特征分析

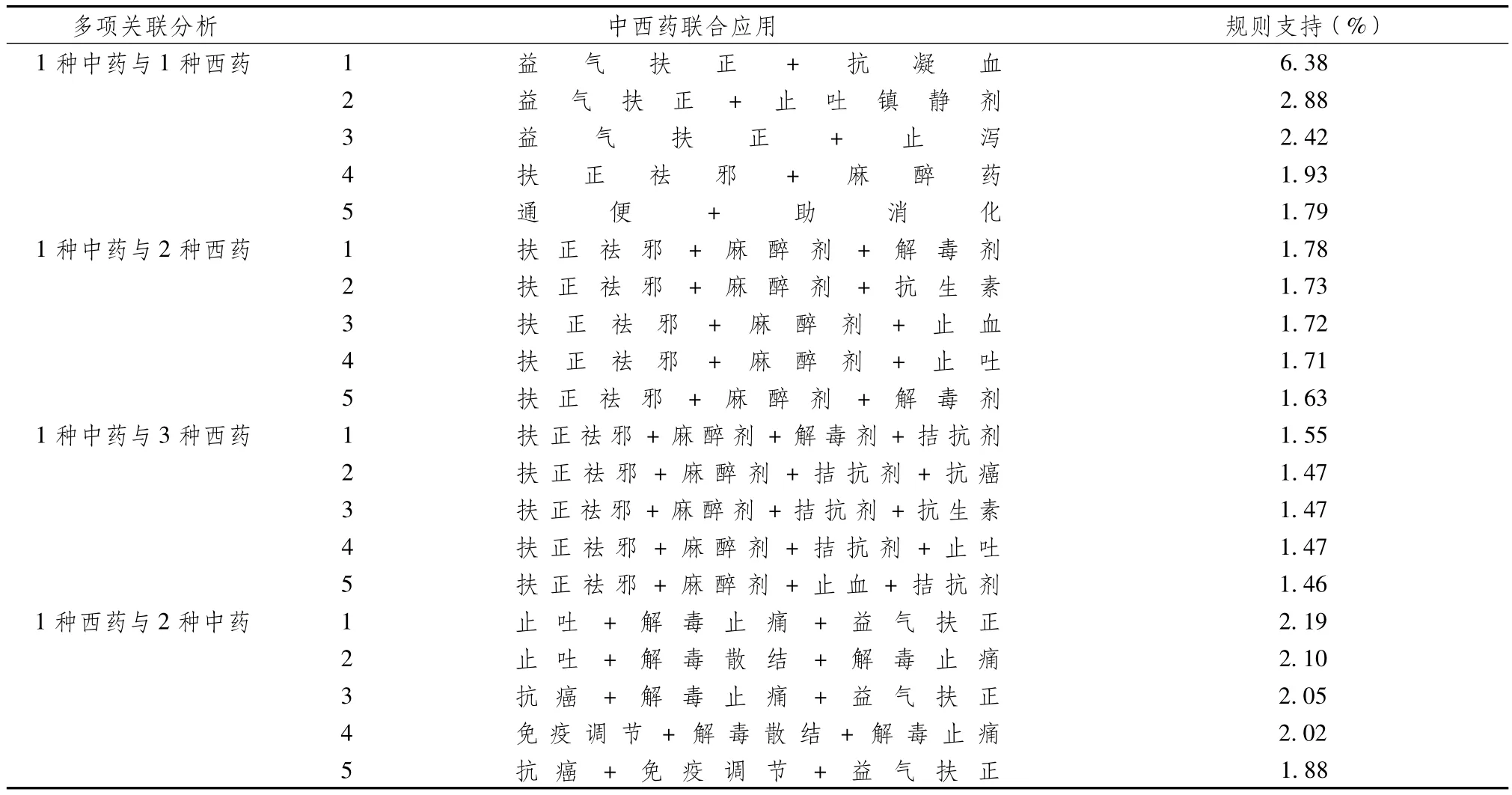

表6显示,1种中药联合1种西药的相关性分析显示,其中益气扶正类中药与抗凝血类西药联合应用的可能性最高,规则支持度6.38%;1种中药联合2种西药的相关性分析显示,其中扶正祛邪类中药与麻醉药、解毒剂西药联合应用的可能性最高,规则支持度1.78%;1种中药联合2种西药的相关性分析显示,扶正祛邪类中药与麻醉药、解毒剂、拮抗剂西药联合应用的可能性最高,规则支持度1.55%;1种西药联合2种中药的相关性分析显示,止吐西药与解毒止痛剂、益气扶正剂西药联合应用的可能性最高,规则支持度2.19%。

图1 具体中西药物联合应用分析

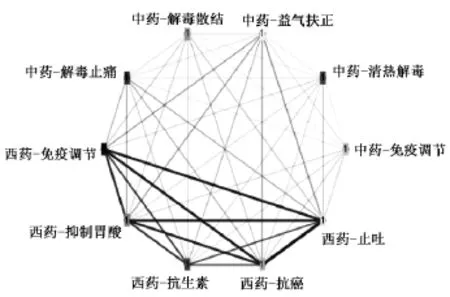

图2 显示,对中西药物的类别联合应用信息进一步作图分析,联合使用频率15%以上的用粗线表示,联合使用频率5%~15%的用细线表示,联合使用频率5%以下的用虚线表示。从图1可以看到,西药间的抗癌、止吐、抑酸、免疫调节药物之间有着很强的联合应用关系;中西药联合中,中药益气扶正与抗癌联合使用频率最高,其次是益气扶正与止吐、益气扶正液与西药-免疫调节剂等。

表6 药物类别联合应用特征

图2 中西药物类别联合应用分析

3 讨论

3.1 患者人口学特征分析

国内城市的大肠癌中位发病年龄约在55~65岁之间[8],在纳入本研究的患者中,患者平均年龄为60岁,以中老年人群为主,46~65岁患者占总分析人数49.05%,17岁以下青少年及90岁以上的老年患者罕见,这与国内相关流行病学研究基本一致[9]。考虑大肠癌危险性随年龄的增长而增加,年龄超过40岁大肠癌的危险性仅轻度增加,超过50岁时则明显增加;另一方面,这种发病年龄层次结构产生的原因可能与我国人口老龄化的进程有一定程度的联系10]。

在性别分层上,男性肠癌发生率明显高于女性,男女之比为1.63∶1,这一结果与国内其他文献报道结果相似[11-12]。烟酒嗜好以及高脂肪、高热量的饮食规律是诸多肠恶性肿瘤的重要患病危险因素,而男性沾染这些不良习惯的比率明显高于女性[13],这是导致肠恶性肿瘤男女患病比率明显失衡的主要原因。

3.2 临床用药情况

本研究中,应用频率前10位的中西药物中,应用频率最高的2种中药类别为益气扶正剂及解毒止痛剂,实际应用例数分别为5084例(20.06%)、3403例(13.43%),应用最多的具体药物为参芪扶正剂3021例(11.92%)、复方苦参注射液2957例(11.67%),其他类别的中成药应用频率皆小于10%。可见,扶正类中药在现实的肠恶性肿瘤治疗过程中得到了比较广泛的应用。但另一方面,比较前10位西药的应用频率均在20%以上,可见在临床中,肠癌的主要治疗药物仍以西药治疗为主,中成药物的治疗还是居于辅助地位。

中成药的临床应用以参芪扶正为代表的益气扶正剂(20.06%)应用频率最高,而针对癌性疼痛的以复方苦参注射液为代表的解毒止痛剂(13.43%)位居其次,这与住院病人主要采取手术治疗的方式相关。本研究中的研究对象为在全国多家三级甲等医院的住院患者,大多进入三甲医院治疗的患者会选取手术治疗及化学治疗为主要治疗方式,中成药物作为提高免疫力、改善化疗副作用的辅助用药得以应用。在中西医结合治疗肠恶性肿瘤的相关研究中,当前最主要的治疗方式是外科手术。中医对于肠恶性肿瘤的手术前后有着不同的辨证分析,术前以湿热蕴结及瘀毒内阻为主,术后多以脾虚气滞、气血两虚及肝肾阴虚为主[14],术后应用益气扶正剂的频率较多这一规律与肠恶性肿瘤术前、术后的不同辨证有一定程度的联系。

本研究中亚叶酸钙(LV)、奥沙利铂(L-OHP)及氟尿嘧啶(5-FU)的应用频率较高,这3种西药的联合应用也正是肠恶性肿瘤一线化疗方案FOLFOX[15]的基本用药,符合临床用药规律。本研究中氟尿嘧啶(29.23%)的应用比亚叶酸钙(40.46%)、奥沙西伯(39.65%)低10%左右,在一定程度上是由于其应用过程中副作用过于剧烈,许多住院患者不能耐受所致[16]。

中医药关于肠癌有着丰富的理论论述[17-19]及治疗经验。肠恶性肿瘤的化疗治疗过程会引起明显的并发症,在欧美相关研究中肠恶性肿瘤患者术后辅助治疗研究中,有20%的病人因并发症拒绝或不能完成治疗[20]。在肿瘤术后辅助治疗过程中,中医药可有效减低化疗副作用[21-22],相关不良反应较少,可协助患者的化疗方案顺利实施,提高患者生活质量,达到理想的治疗效果[23],具有巨大的临床应用潜力。

3.3 中西药联合用药分析

在本研究中,规则支持度较高的中西药物联合应用组合有莲芪胶囊+小檗胺片、莲芪胶囊+咪达唑仑+亚叶酸钙、丹参川芎嗪+雷莫司琼+氟尿嘧啶+胸腺肽、托烷司琼+艾迪注射液+复方苦参注射液等,主要以对抗肿瘤化疗后的贫血、恶心呕吐、免疫力低下等化疗不良反应为主。

综合本研究的这17家三甲医院的用药情况,中成药物与西药的联合应用分析中,联合应用的具体药物(莲芪胶囊+小檗胺片)最高规则支持度仅有2.39%,以药物类别联合应用(益气扶正+抗凝血)最高规则支持度为6.38%,说明中西药联合应用治疗肠恶性肿瘤在住院治疗中尚缺乏稳定联合应用模式。在本研究中汤剂的应用未纳入到统计信息之中,所以这里所指的中西药联合应用并不包含中药汤剂,而主要以口服及注射剂中成药为主。

这种情况的潜在原因主要有:第一,在中医理论推广方面,中医基本理论及中成药物的药理作用并未在大型西医三甲医院中得到普及推广,住院医师对于中成药的功能、主治及安全性不能充分把握,在对住院病人的常规治疗中不能广泛应用;第二,研究数据主要来源于全国重点三甲医院,在临床医生配比上,临床各科室中具有中医职业资格的临床医生所占比重较低,临床中缺乏能够合理联合应用中西药物的人才;第三,中成药物方面,大多数中成药缺乏足够的药理实验及临床试验,与现代药物相比缺乏可靠的循证医学依据及系统的用药指南。

由上可见,现阶段在肠恶性肿瘤的治疗过程中,常用的化疗药物不良反应较多,需要有效缓解不良反应的中成药联合应用;另一方面,在应用频次方面,中药在大型综合性医院并未得到广泛应用,在联合应用方面,中西药联合应用缺乏稳定的联合应用组合。对于肠恶性肿瘤的中医药治疗以及中西药联合治疗的方式与模式,尚需在临床实践中摸索。如在临床中普及中医药理论,在大型医院的实际临床工作中适当配备具有中医医师资格的中医医师协同工作[24]。中医药体系本身需要广泛开展现代化的药理实验与临床疗效评价试验,建立稳定的循证体系,推动中药上市后在评价系统的完善[25],完善相关的中医治疗指南[26]。当然,医院信息系统来自临床诊疗的真实世界[27-28],其信息量大,可以用于进行相关分析,但其为回顾性临床信息,不同医院难免会出现入选标准不统一、信息混杂甚至缺失的情况,这也是其自身的局限性[29]。因此,仍需结合前瞻性临床研究[30],进一步分析肠恶性肿瘤中医证候特点等,以对未来辨证论治及联合用药等情况[31]起到具有实际意义的指导作用。

[1]赖少清,鞠凤环,王贵齐,等.2004-2008年704例大肠癌临床流行特征[J].中国肿瘤,2010,19(2):111-113.

[2]李国华,廖旺娣,刘玉,等.大肠癌1561例临床病理分析[J].中华消化杂志,2006,8(28):523-526.

[3]吕丽媛,刘杰,侯炜,等.基于无尺度网络分析方法对肠癌中医治疗特点的初步研究[J].世界科学技术:中医药现代化,2014,16(6):1252-1255.

[4]杨薇,谢雁鸣.基于电子医疗病例的缺血性中风病药物群组模块思路探讨[J].中国中药杂志,2014,39(18):3430-3434.

[5]陈灏珠,林果为.实用内科学[M].13版.北京:人民卫生出版社,2009:2129-2135.

[6]中华中医药学会.中医内科常见病诊疗指南中医病证部分[M].北京:中国中医药出版社,2008:56-62.

[7]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].北京:中国医药科技出版社,2010:5-16.

[8]金玉书.993例大肠癌临床流行病学分析[D].大连:大连医科大学,2013.

[9]胡刚,魏玉霞,高原,等.大肠癌343例流行病学分析[J].内蒙古医学院学报,2010(2):225-227.

[10]张小龙,高枫,陈利生,等.结直肠肛管癌3197例流行病学分析[J].结直肠肛门外科,2008,14(1):8-11.

[11]李洲宇,梁启廉,周圆,等.1290例大肠癌临床流行病学特征的比较分析[J].医学研究杂志,2012,41(8):73-76.

[12]莫维光,陈利生,杨致飞,等.805例大肠癌病理与临床分析[J].大肠肛门病外科杂志,2003,9(3):169-172.

[13]陈坤,裘炯良,张扬.大肠癌危险因素的Meta分析[J].浙江大学学报:医学版,2002,31(4):30-34.

[14]胡慧菁,罗家祺,杜丽华,等.手术前后大肠癌中医证型变化规律研究[J].云南中医学院学报,2014,37(1):53-55.

[15]侯公瑾.大肠癌术后中医治疗方案多中心临床研究[D].长沙:湖南中医药大学,2014.

[16]金经美,章永红.从《内经》理论探讨中医对大肠癌的认识[J].长春中医药大学学报,2014,30(3):545-547.

[17]李志义,骆玉霜.63例奥沙利铂联合氟尿嘧啶/甲酰四氢叶酸治疗结直肠癌的不良反应分析[J].中国药物警戒,2013,4:235-237.

[18]马超,杨金坤,郑培永.大肠癌的中医药治疗进展[J].中国实用医药,2009,4(8):233-237.

[19]柴仲秋,王迎东,张俊仲,等.大肠癌中医证候微观辨证的研究进展[J].世界中医药,2014,(8):1102-1104+1107.

[20]邵万金.美国直肠癌治疗临床指南(2005年修订)[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2006

[21]花宝金,侯炜,鲍艳举,等.名中医经方时方治肿瘤[M].北京:中国中医药出版社,2008:4.

[22]吴继萍.大肠癌的中医病证治疗学探讨[J].国医论坛,2014(5):6-8.

[23]刘雪松.中西药结合治疗肠癌的临床疗效观察[J].中外医疗,2010,29(2):96.

[24]郝思龙.市场经济下综合医院中医改革与发展的思路[J].中国药物经济学,2013,6:162-163.

[25]王永炎,王志飞,谢雁鸣.以再评价为契机的中药上市后系统研究[J].中国中药杂志,2014,39(18):3421-3423.

[26]刘孟宇,赵学尧,王丽颖,等.关于中医诊疗指南诊治内容的思考[J].中医杂志,2013,21:1823-1826.

[27]王连心,程豪,谢雁鸣,等.基于倾向性评分的不同疗程使用参麦注射液肝肾功能变化分析[J].中国中药杂志,2013,38 (18):3053-3059

[28]廖星,曾宪斌,谢雁鸣,等.回顾分析真实世界中苦碟子注射液治疗冠心病和脑梗死的联合用药[J].中国中药杂志,2013,38(18):3110-3115

[29]杨薇,程豪,谢雁鸣,等.基于HIS灯盏细辛注射液“真实世界”临床用药特点分析[J].中国中药杂志,2012,37(18):2718.

[30]王连心,程豪,谢雁鸣,等.基于倾向性评分的不同疗程使用参麦注射液肝肾功能变化分析[J].中国中药杂志,2013,38 (18):3053-3059.

[31]Xie YM,Tian F. Regulationsand guidelinesshould be strengthened urgently for re-evaluation on post-marketing medicines in China[J].Chinese journal of integrative medicine,2013,19(7):483-487.

R222.19

:A

:1006-3250(2015)12-1544-06

2015-04-07

北京市中医药科技项目(JJ2014-53);国家“重大新药创制”科技重大专项(2009ZX09502-030);中药上市后临床再评价关键技术创新团队(PY1303);国家自然科学基金面上项目(81473798)

王处渊(1986-),男,北京人,医学硕士,从事中医药的临床与研究。

△通讯作者:王连心,副研究员,医学博士,从事中医临床评价方法研究,Tel:010-64014411-3316,E-mail:wanglianxin_tcm @126.com。