让思维在课堂中自由地呼吸

2015-05-08邓梅

邓梅

学生的思维要发展也需要呼吸,吸进去的是对知识的正确建构,呼出来的是错误的理解。教学过程是一个学生思维去伪存真的过程,而教师的作用就是帮助学生经历不断完善、修正自己思维的过程。

一、数学问题要大胆抛给学生

教师在教学中往往有诸多顾虑,一是担心时间不够,在需要花时间让学生经历探索过程的内容上舍不得花时间,如一位教师在《圆的面积》教学中,因为舍不得花时间,只是拿个教具演示了一下,教材附页中的学具就没用。二是担心学生能力不够,将需要学生探索的问题变成了层层铺垫,或教师说,学生操作,像幼儿园的一句流行语“请你像我这样做!我就像你这样做!”如,一位教师执教平行四边形面积公式推导,就是这样提问的:“你能将平行四边形转化成长方形吗?”学生怎么想到要将平行四边形转化成长方形的这个思维过程忽略了。

而要真正让学生经历数学知识的再创造过程,就必须常用“你能想办法……”的句式把问题抛给学生。如一位教师执教北师大版《数学》三上的“搭配中的学问”一课,在学生用表示实物的学具摆出了自己的各种搭配方法之后,这样提问:“你能想办法把刚才摆的过程记录下来吗?不仅要你自己能看懂,还要方便别人也能看懂。”而像上述平行四边形面积公式推导问题,就可这样把问题抛给学生:“在解决数学问题的过程中,我们经常会用到转化的方法,你能想办法将平行四边形转化成我们学过的某种图形吗?”因为有数方格得出面积的基础,学生会形成一定的直觉,是不是平行四边形的面积与长方形有某种关联呢?不保证每个人都能想到要将平行四边形转化成长方形,但一定有人能想到。而这种凭直觉的创造经历对学生来说是弥足珍贵的。

二、要让学生经历探索的过程

根据学习内容的不同,学生探索方式的侧重点是不一样的,有的是要学生动手操作的,如关于几何图形的特征、面积、体积公式的推导,还有数与代数领域的算理算法的建立,认识钟表等;有的则是要经历发现规律的过程,如商不变的性质;有的则是要建立一种思想,如数字编码。无论什么样的内容,都要让学生经历探索的过程,或对数学知识的建构过程。

1.巧设认知冲突。要创设认知矛盾,让学生被数学自身的魅力吸引,自然而然地进入探索的状态。如利用已有知识的局限性,提出新的数学问题。平行四边形面积的推导,开始是用的数方格的方法,这种方法在解决生活中的实际问题时是有局限性的,教师可设问“如果生活中有一块平行四边形的地,要知道它的面积,能用数方格的方法吗?”推导公式的必要性显现出来,自然进入到下一环节。有的知识自身很特殊,如闰年二月有二十九天,利用这一点,教学“年月日”时教师可这样开课:有个同学已经12岁了,可还只过了3个生日,你们知道这是为什么吗?学生的好奇心一下子被调动起来。

2.给足时间。要在关键的环节慢下来,等待花儿静静开放。如:同样是《圆的面积》教学,另一位教师不仅让学生自己动手经历了等分8份、16份拼成长方形的过程,还借助多媒体课件,展示了等分成32份、64份、128份、256份后拼成长方形的过程,让学生自己形成“等分的份数越多,剪拼成的长方形越接近一个标准的长方形”这样的认识,体验化曲为直的思想,进而推导出圆的面积公式。

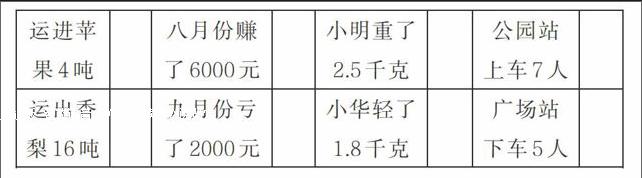

3.经历过程。面对数学问题,学生独立思考、逐步尝试,然后通过师生、生生、生本之间等多种形式的互动,产生对自己的思考逐步完善、不断修正的内在需求,从而逐步建立起对知识的正确认识。这个过程需要学生全程经历和参与。一位教师教学正负数,出示了一组相反意义的量,然后用表格的形式要求学生用自己喜爱的数学方法将这些量记录下来。

[运进苹果4吨\&\&八月份赚了6000元\&\&小明重了2.5千克\&\&公园站上车7人\&\&运出香梨16吨\&\&九月份亏了2000元\&\&小华轻了1.8千克\&\&广场站下车5人\&\&]

各种方法学生都使用了,有文字叙述记录的,也有数文结合记录,还有“+”“-”符号记录的,但学生说的是“加多少”“减多少”,然后师生就有了如下对话。

师:同学们看一看这几种记录方法,哪种记录比较简洁明了呢?

生:用加号和减号记录的方法简洁明了。

师:“+”和“-”在运算的时候叫“加号”“减号”,在这里用来记录数据时叫“正号”“负号”。

如此,从学生的原认知状态出发,经历数学化、符号化的过程,体会负数产生的必要性,从而更好地理解负数的意义。

三、要让学生在互动交流中历经思辨

学生探索之后就有展示的心理需求,这时要安排分享交流的环节。学生的原始思考会充分暴露,引导学生思辨的过程就是一个“扶正压邪”的过程。

1.反馈要及时。如果学生在尝试,教师要深入学生中去了解他们有哪些做法,有哪些真实错误,有哪些困难,为互动交流环节找到聚焦点。举个简单的例子,在用方程解决问题的第一课时教学中,学生最容易写两个“解”,设未知数前写一个解,在解方程时又写一个解,这样的问题如果能早巡视早发现,就可在交流时引起学生关注,从而提高课内教学效益,不把问题遗留到课外。

2.用好错误资源。学生在交流时会暴露出错误,这很正常,教师要以欢迎的心态来对待。一年级学生学习《认识钟表》,教师出示的钟面显示的是“6:30”,让学生试着认一认,大多数学生都认成了“7:30”,只有少数正确。教师引导:“现在有两种答案了,你们分小组讨论一下,到底是‘6:30还是‘7:30呢?”学生一番讨论,达成了共识,应该是“6:30”,并讲了认出“6:30”的方法。教师并不满足,追问“刚才认为是七点半的同学是怎么出的错”,学生讲:是方向看反了,应该顺着指针转动的方向看,在6和7之间,刚过6没到7呢,所以只能是六点半。这样不仅让学生知道对与错,还让学生知道错的原因,可谓用足了错误资源。

3.多让学生说。有专家说“好问题要发酵”,个人认为重要的结论也要发酵,不然就导致个别优生的发现取代了多数人的发现。比如认识“半时”是个难点,在学生经历一番认的过程,总结方法时,如果有学生总结了较为完整的方法,教师要用“你们听明白了吗?”“谁听明白了,能把他的意思再说一下吗?”等问题,让多个学生重复这个结论,尽量增大学生的发言面,使后进生也能跟上思维的节拍,以达到强化的目的。

4.让学生提问。让学生质疑发问,能最直接地了解学生的真实困惑。如一位教师教学《什么是周长》,让学生提出自己的问题,学生就提“人有没有周长呢”“树叶有周长,自己捡的树叶有叶柄,叶柄处的周长又如何算呢”,这些问题在教师的预设中肯定不会出现,但学生却被这些问题真实地困扰着。教师不能只想着完成预定的教学设计,关注学生真实的思考应该比什么都重要。

(作者单位:秭归县教育科研信息中心)

责任编辑 林云志endprint