区域自我发展能力对经济增长的影响

——基于西部民族8省的实证研究

2015-05-08王永莉梁城城

王永莉,梁城城

(西南民族大学经济学院,四川成都610041)

区域自我发展能力对经济增长的影响

——基于西部民族8省的实证研究

王永莉,梁城城

(西南民族大学经济学院,四川成都610041)

基于区域自我发展主体的视角,通过构建区域自我发展能力指标体系,并使用1994年—2012年西部民族8省的面板数据,实证分析了西部民族地区自我发展能力对经济增长的影响。研究发现:对于西部民族地区而言,政府自我发展能力、企业的自我发展能力、家庭的自我发展能力以及区域学习与创新能力对经济增长有着积极的作用,但是区域学习与创新能力不如政府自我发展能力、企业的自我发展能力和家庭的自我发展能力对民族地区经济增长的作用显著。

区域自我发展能力;经济增长;西部民族地区;实证研究

一、引言

西部地区幅员辽阔、物产丰富,是我国经济持续发展的重要支撑力量。党中央、国务院高度重视西部地区发展,世纪之交,作出了实施西部大开发的战略决策。2010年,党中央、国务院召开西部大开发工作会议,对深入实施新一轮西部大开发做出部署,提出了到2020年使西部地区综合经济实力、人民生活水平和质量、生态环境保护上三个大台阶的总体目标。党的十八大进一步明确提出,在全国区域发展总体战略中“优先推进西部大开发”。全国人大常委会将西部大开发纳入2013年监督工作计划,必将有力推动这一伟大事业持续健康发展。为了进一步推进西部大开发战略,必须关注西部地区少数民族人口占多数的民族省份(自治区)的自我发展能力。

2012年,国务院颁发《国务院办公厅关于印发少数民族事业“十二五”规划的通知》(国办发〔2012〕38号),《通知》明确指出在十二五期间进一步提高民族地区经济水平、加强民族地区城镇化建设、促进民族地区就业、缩小民族地区城乡收入差距、提升民族地区教育医疗等公共服务的供给能力以及大力发展民族文化等一系列的发展目标。同时,近年来西部地区自我发展能力得到了越来越多的学者的关注,因此本文在国内学者研究的基础上以西部民族地区为研究对象,实证分析民族地区自我发展能力对经济增长的影响。

二、相关文献评述

在分析民族地区自我发展能力对经济增长的影响之前,首先应对区域自我发展能力下一个准确的定义。然而,国内学者在界定“区域自我发展能力”这一概念问题的上,目前还存在一定的分歧。鱼小强(2002)认为自我发展能力是一个国家或者地区经济系统内部具备的凝聚、整合和产出能力,它强调经济发展的自身基础和造血功能,同时不排斥外部力量的推动作用。可以看出,这一定义同时强调内生推动力也关注外生的动力[1]。但是,这一定义明显存在着不足,因为仅从经济这一角度来定义显得过于片面,一个区域的发展能力不仅包括经济发展,还包括除了经济以外的其他方面的发展,比如政治、文化、社会和环境等方面的发展。郑长德(2011年)认为区域的发展可以是主要依靠区域外部因素的推动发展,也可以是主要依靠区域内的因素发展,如果主要是依靠区域内的因素推动,就可以说是区域自我发展[2]。由此可见,郑长德在定义区域自我发展能力上更加强调区域内因素的推动作用,即更关注内源推动区域的发展。

除了以上的定义外,部分学者尝试从其他角度定义“区域自我发展能力”。比如,姜安印(2012年)认为区域自我发展能力是一个复合函数,从静态看,是特定区域的自然生产力和社会生产力的总和;从动态看,是指区域功能给定的情况下,不同区域单元实现人的全发展所需的基本条件的集合[3]。他的定义是从能力的存量和流量特性这一角度定义的,但是这一定义与数学上的函数和集合相结合显得过于抽象,并不能清晰地揭示区域自我发展能力的本质。程广斌(2014年)等在总结部分学者研究的基础上,认为区域自我发展能力是一个地区从国家战略和本地区战略出发,利用本地区现有的资源并创造新的资源,实现区域经济发展的能力集合[4]。这一定义也有其不合理的地方,其一,它强调“利用资源”“创造资源”,没关注到“现有的存量资源”;其二,它仅仅局限于“经济发展能力”而忽略其他方面的能力。李晓红和郭蓉(2013年)基于生产函数的分析,从经济学的角度对其进行了定义,认为区域自我发展能力是指一个地区利用自身资本、劳动等要素禀赋发挥比较优势,使生产函数发生连续变化的能力[5]。这一定义比较合理,但这仅仅是区域自我发展能力内涵的一个部分,但解释“区域自我发展能力”还需要涵盖政治、社会、资源等方面。

从以上的定义可以看出,区域自我发展能力的内涵包含以下几个方面:第一,它是一个地域概念;第二,它强调依靠自身推动即内生动力的作用;第三,它是一种可持续、连续地推动区域发展的动力。

目前对西部地区区域自我发展能力的实证研究主要有两类:一是单纯地计算和比较西部各个地区自我发展能力(郑长德,2011年);二是实证分析区域自我发展能力的影响因素(李豫新,张争妍,2013年);陈作成,龚新蜀,2013年),这些影响因素有“三化”、市场化程度、外商直接投资和政府干预强度等。但是区域自我发展能力与经济增长之间的关系,即区域自我发展能力能否促进经济增长、经济增长是否影响区域自我发展能力,在这一问题上目前还没有学者采用实证分析进行研究。因此,本文将就民族地区自我发展能力对经济增长的影响做一个实证分析。

基于以上的分析,文章接下来的内容包括以下三个部分:(1)对区域自我发展能力指标的选取,并对各个指标进行描述;(2)构建计量模型,并在此基础上实证分析区域自我发展能力对民族地区经济增长的影响;(3)根据实证分析结果提出相关建议。

三、指标选取与数据描述

(一)指标选取

本文所指的西部民族地区包括8个地区:内蒙古、广西、新疆、西藏、宁夏5个自治区和少数民族人数较多的青海、云南、贵州。在实证民族地区自我发展能力对经济增长的影响之前,必须构建区域自我发展能力的指标体系,目前国内学者构建的区域自我发展能力指标体系有如下两种:

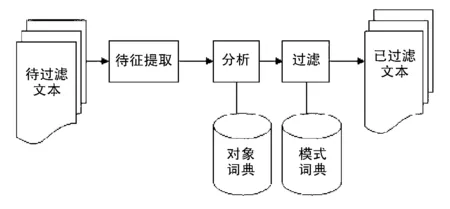

(1)第一种是按照区域发展主体构建的区域自我发展能力指标体系。这里的区域发展主体包括政府、企业和个人,根据这种分类方法,区域自我发展能力可分解为政府的自我发展能力、区域的自我发展能力和个人的自我发展能力,三种能力共同作用影响区域学习与创新能力,从而推动区域发展(见图1)。郑长德(2011年)使用财政自给率、总资产贡献率、受教育水平与平均寿命、综合科技进步水平分别度量这四种能力,并计算了民族地区2009年的自我发展能力[11]。李豫欣和张争妍[12](2013年)、陈作成和龚新蜀[13](2013年)使用类似的方法测度了2006年—2010年西部地区和2005年—2011年西部民族地区的自我发展能力,并实证分析了西部地区自我发展能力的影响因素——工业化、城镇化、农业现代化、市场化水平以及外商投资水平。使用这种方法的主要好处是容易测度,但是这种方法显得过于简单,难以全面地体现区域自我发展能力的各个方面。

图1 基于区域发展主体的自我发展能力指标体系构建

资料来源:郑长德.中国民族地区自我发展能力构建研究[J].民族研究.2011,(04):15-25

(2)第二种是从不同角度、使用多指标构建评价自我发展能力指标体系。闫磊(2011)根据我国主体功能区域规划的内涵,在参照国内学者的基础上将区域自我发展能力分解为区域生产经营能力、土地综合利用能力、区域创新能力、空间优化能力和生态环境承载能力,并针对西部地区分别设计了优化开发区域、重点开发区域和限制开发区域的自我发展能力指标体系[14]。以其设计的重点开发区自我发展能力指标体系为例,该指标体系所包含的具体指标有95个,虽然更加全面但测度起来也显得更加困难。王斌(2012年)使用物质资本指数、生态资本指数、人力资本指数、知识资本指数和社会资本指数衡量西部地区自我发展能力,进一步对每个一级指标设计3个二级指标,对每个二级指标设计3个三级指标,最终形成45个指标[15]。冷志明(2013年)对评价连片特困区自我发展能力设计了一套评价体系,他从四个维度——产业自我发展能力、市场自我发展能力、空间自我发展能力和自我发展软实力测度贫困地区自我发展能力,并最终生成了62个具体指标[16]。

考虑到数据的可获得性,并考虑到数据的序列的一致性,本文综合以上学者设计的指标体系,选取如下指标(见表1)构建区域自我发展能力指标体系,测度西部地区的自我发展能力。

表1 区域自我发展能力分析框架

(二)数据描述

本文使用的数据为1994年—2012年中国西部民族8省的面板数据,由于统计年鉴上个别数据缺失,本文使用简单的插值法*插值法,又称“内插法”,主要包括拉格朗日插值、牛顿插值、艾尔米特插值、分段插值和样条插值。本文使用牛顿插值的最简单形式。补齐个别缺失的数据,在缺失数据补齐之后便形成平衡的面板数据。本文使用的绝大多数数据均根据《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》和《中国人口统计年鉴》计算整理而得,较少部分数据通过中经网获得。

(1)政府的自我发展能力。政府的自我发展能力是指政府为区域内部的自身发展提供相应的基础设施、文化制度、教育、医疗等公共产品的能力。政府自我发展能力受到其自身的财力状况的约束,而政府财力约束一般通过一般预算收入和一般预算支出来表现。故本文使用“一般预算收入/一般预算支出”作为测定政府的自我发展能力的一个指标,表示政府财政自己自足的能力。另外一方面,人均财政支出可以较好地体现政府为区域内居民提供公共服务的多少,通常认为人均财政支出越大,政府提供的公共服务越多,政府的自我发展能力也就越强。该部分数据来源于《中国财政年鉴》。

(2)企业的自我发展能力。企业的自我发展能力是指企业在生存的基础上,不断扩大规模、增强实力的潜在能力。衡量企业自我发展能力的指标较多,本文使用各地区第二产业增加值占地区GDP比重、第三产业增加值占地区GDP比重、房地产投资额占地区GDP比重和规模以上工业企业主要经济效益指标“总资产贡献率”。其中总资产贡献率反映企业全部资产的获利能力,是企业经营业绩和管理水平的集中体现,是评价和考核企业盈利能力的核心指标。计算公式为:

总资产贡献率(%)=(利润总额+税金总额+利息支出)/平均资产总额×100%

总资产贡献率数据来源于《中国统计年鉴》1994年—2012年各地区规模以上工业企业主要经济效益指标的数据。其中1997年—2012年使用的经济效益的指标为“总资产贡献率”,由于统计口径的不一致,统计年鉴上1994年—1996年的各地区规模以上工业企业经济效益的指标为“资金利税率”。但是在数值上与总资产贡献率近似相等*资金利税率=(利润总额+税金总额)/平均资金总额×100%,所以总资产贡献率近似等于资金利税率。,所以本文使用“总资产贡献率”近似替代“资金利税率”。

(3)家庭的自我发展能力。家庭的自我发展能力是指家庭劳动者依靠自身的资源发展家庭人力资本的能力。首先,最能体现区域内家庭劳动力发展人力资本发展质量状况的是受教育水平和健康水平。其中,区域内劳动者受教育水平比较容易测度,健康水平(一般使用区域内居民预期寿命/全国具名平均预期寿命,但该数据一般每五年公布一次,每年的情况难以掌握)难以直接测度。考虑到西部民族地区劳动者受教育程度普遍较低,本文使用“初中或高中以上人口数/该地区6岁以上人口数量”来体现西部民族地区家庭的受教育水平。该部分数据来源于《中国人口和就业年鉴》1994年—2012年“各地区教育程度的人口”分布情况。需要说明的是,《中国人口和就业年鉴》部分年份采用的抽样调查数据,没有全省的教育分布状况的数据,本文使用部分地区代替整个地区的受教育水平。区域内家庭劳动者的健康水平虽然难以直接的衡量,但居民的健康水平在很大程度上与各地区的医疗设施情况呈正相关,所以本文使用“每千人床位数”这一指标作为民族地区居民健康水平的代理变量。其次,较好体现家庭发展人力资本发展数量情况的指标为区域内人口的出生率与死亡率,本文用两者的差值即人口的自然增长率作为又一个衡量家庭自我发展能力的指标。最后,家庭的发展离不开其自身经济能力的的约束,区域内的家庭又可分为农村家庭和城镇家庭,所以本文用农村居民人均可支配收入与城镇居民人均纯收入比值、农村居民人均消费支出和城镇居民人均消费支出作为第三层次的家庭自我发展能力指标。后两部分数据来源于《中国统计年鉴》。

(4)区域创新与学习能力。区域学习与创新能力是指区域发展主体模仿和学习其他地区的发展经验和发展方式,创造出新的东西以实现的新组合而提高区域的资源配置的能力。区域内的科技进步是区域学习与创新能力的决定因素,可使用综合科技进步水平来衡量,但是该部分数据时间序列不能满足本文研究的需要,故使用各地区R&D支出费用占地区GDP的比重*R&D经费与GDP的比值不仅是反映科技投入规模的指标,也是反映一个国家或地区经济发展方式的指标。和各地区专利申请受理数量或专利批准数量测度区域学习与创新能力。

表2 变量的描述性统计

综上所述,被解释变量为人均GDP(pgdp),解释变量共有16个。其中,政府自我发展能力有2个指标,分别为地方政府一般预算收支比(budgetratio)和人均财政支出(fiscalexp)。企业自我发展能力指标有4个,分别为总资产贡献率(assetcon)、第二产业增加值占地区GDP的比重(industry2)、第三产业增加值占地区GDP的比重(industry3)和各地区房地产投资额占地区GDP的比重(realestate)。家庭自我发展能力指标有7个,包括各地区初中(edujunior)或高中(edusenior)以上受教育人数比例、农村城镇居民收入比(incomeratio)*这里的incomeratio=农村居民人均纯收入/城镇居民人均可支配收入,该值越小,表明城乡收入差距越大。、农村人均消费支出(rural)、城镇居民人均消费支出(town)、各地区人口自然增长率(popgrowth)、各地区每千人床位数(medical)。区域创新与学习能力指标共3个,包括R&D支出费用占GDP比重(rd)和各地区专利申请受理量(patent1)或专利批准量(patent2)。所有的变量均可直接获得或者通过简单的计算得到,各个变量的描述性统计详见表2所示。

四、模型设定与实证分析

构建了以上的指标体系后,接下来我们使用西部8个民族省份(自治区)的面板数据对区域自我发展能力对经济增长的影响进行实证研究。为了减少解释变量和被解释变量取值大小和单位不统一可能产生异方差的影响,本文分析区域自我发展能力对经济增长影响的模型采用对数形式,如式(1):

lnpgdpit=α0+α1lngoυcapacityit+α2lnentcapacityit+α3lnfamcapacityit+α4lninnocapacityit+μit

这里,pgdp为各省份人均生产总值,govcapacity为政府自我发展能力,entcapacity为企业的自我发展能力,innocapacity为区域学习与创新能力,μ为残差项,α为待估计参数。下标i表示省份,下标t表示时间。

以上的计量模型使用西部民族8个省(自治区)和19个年份组成的平衡面板数据,根据stata软件所做的Huasman检验结果,选择使用固定效应模型*通过豪斯曼检验,系数差异显著,p值为0.0000,拒绝原假设,选择使用固定效应模型。限于篇幅,豪斯曼检验结果未列于正文中,感兴趣的读者可向作者索取。。本文主要探讨民族地区自我发展能力对经济增长的影响,首先分别用政府、企业、家庭的自我发展能力和区域学习与创新能力对人均生产总值进行回归,然后再将所有的自我发展能力指标放在一起对人均生产总值进行回归。在回归的过程中,对回归结果不显著的变量,本文予以剔除,直到剔除不显著的变量后均通过显著性检验。根据回归的显著性,最终去掉了高中及以上教育比例(edu2)和专利批准数量(patent2)两个变量。另外,它们分别与初中及以上受教育比例(edu1)和专利申请数量(patent1)高度相关,也是把它们剔除的重要原因。

根据计量模型(1),本文给出面板数据的固定效应模型估计结果,具体实证结果详见表3。其中,列(1)是在不考虑其他因素的影响下仅估计政府的自我发展能力对西部民族地区经济增长的影响,列(2)是在不考虑其他因素的影响下仅估计企业自我发展能力对西部民族地区经济增长的影响,列(3)是在不考虑其他因素的影响下仅估计家庭自我发展能力对西部民族地区经济增长的影响,列(4)是在不考虑其他因素的影响下仅估计区域学习与创新能力对民族地区经济增长的影响,列(5)是综合估计区域自我发展的四种能力对西部民族地区经济增长的影响。

从各自的影响来看,无论是列(1)还是列(5)均显示政府的自我发展能力对民族地区经济增长有着显著的正向影响,一般预算收支比和人均财政支出均通过了1%的显著性水平检验。这意味着对西部民族地区而言,地方政府的财力越强,对经济增长的促进作用也就越明显。

其次,通过列(2)看出企业自我发展能力对西部民族地区经济增长有显著的正向影响,其中总资产贡献率5%的显著性水平检验,房地产投资额占GDP的比重、第二产业和第三产业增加值占GDP比重均通过了1%的显著性水平检验。也就是说,企业自我发展能力越强对西部民族地区经济增长的促进作用就越明显。但是,再看列(5)可以发现在添加所有变量之后,总资产贡献率和房地产投资额占GDP的比重对经济增长有正向的促进作用但是不显著,而第二产业和第三产业增加值占GDP比重均通过了1%的显著性水平检验。

再次,通过列(3)可以发现受教育水平对经济增长有显著的正向影响,但在列(5)中民族地区居民受教育水平对经济增长的作用变得不再显著。在列(3)和列(5)收入差距对经济增长作用有一定的抑制作用,只是在列(3)中不显著而在列(5)中影响较为显著。根据列(3)和列(5),农村城市居民的收入比和城乡消费水平对民族地区经济增长有显著的正向影响。人口增长对民族地区经济增长有抑制作用,在列(3)中通过了10%的显著性检验,而在列(5)中并不显著。医疗水平(即每千人床位数medical)对经济增长有显著的正向影响,在列(3)和列(5)中都通过了1%的显著性水平。

表3 区域自我发展能力对经济增长影响的实证结果*由于1996年青海的总资产贡献率为-1.1%,取对数后该值缺失,观察值减少为151个。

第四,在模型(4)中区域学习与创新能力对经济增长也有着显著的影响,只是科研经费支出影响为负而专利申请量对经济增长的影响为正,这说明科研经费的扩张并未能促进民族地区的经济增长(这可能是因为民族地区科研水平较为落后,对外较为封闭),而民间的的创新活动对民族地区经济增长有较大的促进作用,而在列(5)中,两者对经济增长的影响并不显著。

五、结论与建议

文章基于区域发展的主体,通过构建区域自我发展能力指标体系,使用1994年-2012年民族地区面板数据实证分析了民族地区自我发展能力对经济增长的影响。通过实证分析发现:对西部民族地区而言,政府自我发展能力、企业的自我发展能力对经济增长、家庭的自我发展能力以及区域学习与创新能力对其经济增长有着积极的促进作用。结合本文研究得出的结论,提出如下建议:

第一,中央政府应加大对西部民族地区的转移支付水平,帮助提升其政府自我发展能力的水平。由于当前西部民族地区财政收入来源有限,地方基础设施建设缓慢,严重影响地方政府提供公共服务的能力。

第二,大力发展第三产业,优化产业结构,促进产业转型朝有利的方向发展。在低碳经济发展的背景下,要求西部民族地区应逐步降低第二产业的比重,提高第三产业在经济中所占的比重。在过去的十几年里,西部民族地区经济的高速发展在很大程度上依赖于第二产业,在经济结构转型的大背景下,民族地区经济发展应逐渐从第二产业占主导地位向第三产业占主导地位发展,逐步淘汰落后的、高能耗的产业。除此之外,还应鼓励与扶持民族特色产业的发展,积极招商引资,提高西部民族地区企业发展的竞争力水平。

第三,大力发展民族地区教育、医疗事业,逐步提高人口素质和居民的生活水平。就现阶段而言,西部民族地区居民的受教育水平远远低于全国平均水平,医疗设施发展情况也远落后于东部发达省份,居民的收入和消费水平都相对较低。因此应加大对西部地区的建设力度,培育西部民族家庭的自我发展能力,从而达到提升人力资本质量的目的。

第四,中央政府应鼓励西部民族地区进行科研事业,同时加大对民族地区科研经费的投入,逐步提高民族地区科技进步水平。西部民族地区科研经费投入在全国的排名一直都十分落后,专利拥有量也在全国处于落后的地位,所以应在加大对科研经费投入的同时,注重引进高科技人才,鼓励民族地区居民进行创新性活动。

总而言之,在新一轮的西部大开发战略中,应注重从多维度培养和提升西部民族地区的自我发展能力。只有民族区域发展的“三大主体”的自我能力得以提高,再加上区域创新与学习的驱动,民族地区依靠自身能力发展经济的内源动力才会真正得以增强。最后,需要指出的是本文仅研究了区域自我发展能力对区域经济增长的影响,并未考虑区域自我发展与经济增长内生性的问题,即并未对区域经济增长是否对区域自我发展能力产生影响以及产生怎样的影响进行研究,这也是本文存在的不足。该问题还需进一步的研究来解决。

[1]鱼小强.对增强西部地区自我发展能力的思考[J].商洛师范专科学院学报,2002,(9):11-14.

[2][6][11]郑长德.中国民族地区自我发展能力构建研究[J].民族研究,2011,(4):15-25.

[3]姜安印.区域发展能力理论——一个初步分析框架[J].兰州大学学报(社会科学版),2012,(6):128-134.

[4][9]程广斌,任严岩,程楠,张盼盼.西部地区自我发展能力——内容结构、评价模型与综合测评[J].工业技术经济,2014,(1):123-129.

[5]李晓红,郭蓉.“区域自我发展能力”的经济学界定及经验含义[J].经济问题,2013,(7):14-18.

[7][12]李豫新,张争妍.西部民族地区自我发展能力测评及影响因素分析[J].广西民族研究,2013,(3):161-169.

[8][13]陈作成,龚新蜀.西部地区自我发展能力测度与实证分析[J].西北人口,2013,(2):110-115.

[10]薛剑符,周雪林.西藏自我发展能力的逻辑解读[J].黑龙江民族丛刊(双月刊),2014,(1):47-51.

[14]闫磊.中国西部区域自我发展能力研究[D].兰州:兰州大学.2011.

[15]王斌.西部地区自我发展能力指标体系构建研究[D].兰州:兰州大学.2012.

[16]冷志明.连片贫困区自我发展能力评价指标体系构建[R].北京:社会科学文献出版社.2013.49-66.

(责任编辑 戴 正 责任校对 戴 正)

2015-04-20

国家社会科学基金项目“低碳经济模式下西部地区自我发展能力研究”(项目编号:10BJY006);中央高校基本科研业务费专项资金(项目编号:2014ZYXS18)

王永莉(1968—),女,四川蒲江人,硕士生导师,副教授,博士,主要从事区域生态、反贫困与低碳经济研究;梁城城(1989—),男,湖北十堰人,硕士研究生,主要从事财政理论和计量经济研究。

F061.2

A

1001-5140(2015)04-0124-08