中国行政学的方法论之争:一个文献述评*

2015-05-04王敬宇

王敬宇

(安徽大学 管理学院,安徽 合肥 230601)

中国行政学的方法论之争:一个文献述评*

王敬宇

(安徽大学 管理学院,安徽 合肥 230601)

中国行政学的方法论之争,主要围绕三个焦点展开:一般性还是特殊性、实证主义还是后实证主义、定性研究还是定量研究。从哲学史视域来看,中国行政学的一般性和特殊性之争的哲学框架,可以转换为基于“相似性”的理论框架;后实证主义对实证主义、定性研究对定量研究的批判,均存在重要误解。后实证主义社群认为:实证主义持社会决定论、忽略行为动机、祛除一切价值判断;定性研究的支持者(同许多定量研究的支持者一样)认为,定量研究是精确而严格的,由此导致公共行政学的许多无谓长久的争论。通过追溯逻辑实证主义和数学哲学文献,在消释上述误解的过程中,进一步得出,公共行政学的实证主义和后实证主义可以构成方法论的连续统一体,定量研究也需要与定性研究相配合,才可能显示出相对的合理性。

行政学方法论;实证主义;后实证主义;定性研究;定量研究

一、引言

对于中国行政学而言,方法论问题的重要性已为学界共识。2001年,《中国行政管理》开辟“公共行政学研究方法论”专栏,十多年间,中国行政学界不断产生行政学方法论的文献,其中不乏围绕方法论展开的激烈争论。因此,全面梳理中国行政学界关于方法论问题的争论,揭示其争论的焦点和哲学基础,将其置于哲学史视域进行评判和进一步探讨,对推进中国行政学方法论研究、乃至推进中国行政学发展,均具有一定的现实意义。

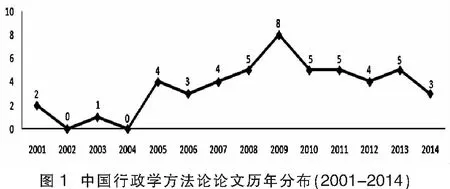

所谓方法论,是关于方法的哲学,由此体现对于研究方法的程序设计和科学论述。[1]45-46据此方法论的定义,以及笔者对于行政学方法论的长期关注,以行政+方法论、实证、诠释、批判、规范、定性、定量、身份危机为篇名,对中国知网进行精确搜索,分别得到70、339、48、74、1723、106、15、6篇文献(截止2014年11月27日),对其篇名和摘要进行逐篇识别,根据笔者日常关注进行增补,共得到49篇核心文献,其年度分布表示为图1。

反复阅读上述文献,可以发现,中国行政学关于方法论的争论,主要围绕如下几个方面进行:

二、一般性还是特殊性

中国行政学方法论之争,首先涉及的问题是,中国行政学主要是“中国的”还是“国际的”?“中国的”行政学(Chinese Public Administration)更加强调中国行政现象的特殊性,旨在揭示“关于中国”的公共行政学特殊命题。[2]14国际比较视野下的中国行政学(the Public Administration in China)更加突出本土行政现象的一般性,使得理论创新能为国际行政学的知识增长作出贡献。[3]193-194上述争论发生在中国行政学研究的“非中国化”背景之下,依此辨识当前“中国的”许多行政学研究,确实既非扎根中国,亦缺乏国际意义。但是,从其采取的哲学框架来看,上述争论其实是通过一个共同的哲学框架展开讨论的:一般性和特殊性的关系。因此,即便前者更加注重本土行政现象的特殊性,亦可以此为基础寻求一般性理论。以此观之,中国特色行政学即同时具备国际意义。依据维特根斯坦的“相似性”理论观察,上述寻求一般性理论的学术旨趣,是有待商榷的。维特根斯坦认为,事物是“一个由相互交叉重叠的相似关系组成的复杂网络;有时在总体上相似,有时在细节上相似。我想不出比‘家族相似’更好的表达方式来描述这些相似特征”。[4]48因此,中国行政学可以是国际行政学家族中的一员,我们可以根据本土行政现象建构中国特色的行政理论,同时也可以基于国际比较视野,在这方面或那方面找到相似性,但是我们恐怕难以找到某根“理论纤维”或“一般理论”贯穿国际行政现象的始终。

中国行政学方法论关于一般性和特殊性之争的另一个焦点在于公共行政学的三种方法论(实证、诠释、批判)遵循各自的质量标准,还是遵循共同的质量标准?持前种观点的学者,论述了三种方法的研究特征和致思路径,意在表明实证、诠释、批判研究遵循明显不同的质量标准。[5]10持后一种观点的学者,援引政治学界由金(King)等人参与的关于定性研究质量标准的辩论,认为实证、诠释、批判研究必须遵循一致的质量标准。[3]195依据行政学界关于方法论的探讨,实证、诠释、批判研究,确实存在不同的研究程序和路径,因而确实应当遵循不同的质量标准,但如果基于维特根斯坦的“家族相似”理论观之,在实证与诠释、诠释与批判、实证与批判之间,又均可以找到紧要的共同点,它们之间可以构成一个紧密的连续统一体或方法论家族,这可以从下文论述中更清楚地看出,但这并不意味着三种研究必须遵循共同的质量标准。由政治学界的金(King)等人探寻到的科学研究的四项基本标准[3]195,其实颇具争议,并且相互矛盾。其中,第一条标准将科学研究奠定在经验信息的基础上,可是人文社会科学的诸多“经验”,例如宗教社会学所谈论的“神”的概念,其实是一种“本体论承诺”,此类“经验”与自然科学的严格的、实在的“经验”相比,至多具有“家族相似性”;如果在其“不相似”的意义上而言,宗教社会学“承诺”的关于神的经验,与自然科学关于物理现象的经验,甚至已存在本质差异。其第二条标准:科学研究的程序是公开的,而依据诠释学原理,诠释研究中的相互理解过程,其实难以完全公开,更不用说存在主义对于真理的“领悟”,默会主义对于真理的“默会”,则更加难以程序化,甚至其本身即要求一定程度的“隐匿”性质。其第三条标准:科学研究的结论是不确定的。第四条标准:研究结果的有效性取决于所使用的研究方法,则可能对他们宣称的另外两条标准构成直接威胁。可见,要在科学研究中找到严格的、共同的质量标准,是相当困难的。

三、实证主义还是后实证主义

自2004年末中国行政管理学会在上海召开公共行政管理方法论创新学术研讨会以来,中国行政学界对于方法论问题展开了持续的关注,多数学者认为中国行政学应大力提倡实证主义研究。但是,当实证主义在中国行政学界受到高度重视以后,一批后实证主义者主要包括诠释主义、批判主义的支持者,对实证主义风潮提出激烈批评。另外,中国行政学界至今未对实证主义方法论进行过详细探讨,关于实证主义的特征,主要是由后实证主义社群界定的。因此,下文根据中国行政学的后实证主义社群对实证主义研究的批评焦点,回溯实证主义(主要考察新实证主义即逻辑实证主义)哲学文献,在西方哲学史视域中,厘清实证主义的原本含义和内在缺陷,在此基础上,对后实证主义社群的批评展开评论,同时也试图消解实证主义和后实证主义之间的部分对立。

(一)公共行政学作为社会科学是否与自然科学的方法论相统一

中国行政学的后实证主义者认为,实证主义研究持自然科学和社会科学的统一观,“社会学科研究者的任务就如同物理学家试图建立大一统的物理学理论一样,去建立无所不包的社会科学理论,并与自然科学一道最终融入统一的科学原则之中”。[6]7此种具有客观主义特征的认识论,在后实证主义者看来,是难以接受的。后实证主义者强调自然科学和社会科学存在本质差异,他们援引狄尔泰的解释学“我们说明自然,理解心灵”,以及胡塞尔的现象学对于意识的意向性的强调,来说明社会科学的主观性与自然科学的客观性之间的差异。[7]29

借助上述后实证主义者的界定,进一步追溯逻辑实证主义(又称逻辑经验主义)的哲学文献,可以了解到,逻辑实证主义试图运用还原论的方法,把一切知识领域的概念还原为直接的经验所与,然后在此基础上通过严格的逻辑步骤,构造出具有形式上的主体间性或客观性的科学知识体系,这就将难以通过经验证实或证伪的形而上学排除出科学知识体系。由此,逻辑实证主义也面临一个棘手的问题,即如何将难以公开观察的精神生活、特别是他人心灵还原为具有主体间性的经验所与?卡尔纳普等人试图通过彻底的物理主义(将心理陈述还原为物理语言)来解决这一问题,假定其他人与我的身体具有某种相似性[8]244,因而可以借助他人语言(具有主体间性)的报道,以及对他人行为的外部描述(是对自我心理的东西重新加以排列)来解释他人心灵。[8]352-353

基于逻辑经验主义重视科学研究的逻辑基础和经验基础的角度看,中国行政学的后实证主义社群对于实证主义方法论的如下批判,往往是一种误解。一方面,有学者基于康德关于“本体优于现象”的论述,论证规范主义对于实证主义的优先性。[9]43但是,所谓的本体,在康德那里,是一种无根据的超验的无限存在,这在逻辑实证主义看来,由于它在本质上是不可知、不可说的,因而不属于理性的科学概念,而属于形而上学(逻辑实证主义承认形而上学的重要意义,但它与科学存在一条“经验”的边界)[8]321-323,因此应当将其从科学体系中排除出去。另一方面,众多后实证主义的行政学者,指责实证主义忽略行为的动机和意向[10]40,但是卡尔纳普明确宣称,可以借助他人“语言”或“行动”来理解或构造他人“心理”(动机和意向),这也是被许多学者归为后实证主义阵营的哈贝马斯商谈伦理的基本要件。认真阅读逻辑实证主义的著作不难发现,逻辑实证主义哲学其实仅要求科学研究基于经验和逻辑,建立起“形式上”而非“内容上”的主体间性,它其实允许人们在“逻辑”和“经验”的理性法庭展开争论,正如卡尔纳普所说:实际处理哲学问题,“其根据必须摆在理智的法庭面前予以评判……它们有依赖于概念的清晰、方法的严整、论题的认真负责以及各人参与合作所取得的成果”。[8]3福克斯、米勒的公共行政话语理论,正是综合哈贝马斯、阿伦特的话语理论,认为行政场域的话语过程需要满足真诚、清晰、切合情境的意向性、参与意愿、实质贡献等条件。[11]11对照福克斯、米勒的话语正当性条件和卡尔纳普的逻辑实证主义条件,可以发现它们甚至能够一一对应起来:福克斯、米勒的话语“真诚”条件对应于实证主义的“经验”基础,其余四个条件对应于卡尔纳普的“概念清晰、方法严整、论题的认真负责、参与合作取得的成果”要求。由此可见,实证主义对于科学研究在形式上的主体间性要求,与后实证主义在此基础上努力达成内容上的主体间性,并不存在实质冲突。

基于哲学史的视域来看,逻辑实证主义的真正缺陷,在于其还原论和一元论倾向。卡尔纳普等人试图将科学知识还原为事物的最小单位间的基本关系或“原初经验”,来证实或证伪科学理论,但是事物最小单位间的基本关系或原初经验,依然是一张难以分割的网,我们在面对作为最小单位的基本关系或原初经验时,其实已经先在地处于一张更大的认知之网之中。也就是说,若要证明一个陈述的正确性,还必须证明与其存在逻辑联系的另一个陈述的正确性,以此类推,势必需要证明一张范围更大的认知之网的正确性,这就导向一个“整体主义”的知识观。蒯因正是基于整体主义的知识观,有力地批判逻辑实证主义的还原论的知识观的。蒯因指出:“我们所谓的知识或信念的整体……是一个人工的织造物。它只是沿着边缘同经验紧密接触。或者换一个比喻说,整个科学是一个力场,它的边界条件就是经验。在场的周围同经验的冲突引起内部的再调整。对我们的某些陈述必须重新分配真值,一些陈述的再评价使其他陈述的再评价成为必要,因为他们在逻辑上是相互联系的。”[12]44此外,与逻辑实证主义的一元论存在分歧的二元论,对于精神是否可以“还原”为物质,在根本上持怀疑态度。在此之中,其实隐藏着一个更为根本持久的唯物主义与唯心主义之争,这显然已经超出本文范围。可见,要想彻底回应实证主义关于自然科学和社会科学(公共行政学)的统一观,必须加入更为持久的唯物主义和唯心主义之争。

按照上述还原论和整体论的知识观,分析公共行政研究的实证主义的典型文献,公共行政学的实证主义研究在面向真实的行政世界时,同样先在地带着一张认知之网,或者说实证主义者其实是处于理论之中构造理论的。[13]48详言之,一个典型的实证主义行政学文献,需要遵循如下程序展开其研究:提出问题→文献综述→理论分析→提出假设→研究设计→实证检验→得出结论。在此过程中,研究者主要在实证检验阶段与外部行政世界或行政经验紧密接触,之前的长长一串理论活动:提出问题→文献综述→理论分析→提出假设→研究设计,其实均可以看作实证主义研究的“诠释学前见”。由此看来,通常被称为实证主义的公共行政研究,又同时带有诠释主义研究的典型特征。由此也就再一次消解了实证主义和后实证主义在表面上的重大差异。

(二)实证主义行政学研究是否持社会决定论

中国行政学界的后实证主义社群认为,实证主义意味着社会决定论,[14]141它以解释社会现象之间的因果联系为旨趣,认为“某种原因必然导致某种结果,它的发生是客观决定的,行动者对此无能为力”[10]141,人们只能被动地服从预设的因果定律。因此,只要人们正确地揭示社会运转的规律,“即可预测社会系统在任何时刻的状态以及系统中的人的行为表现”。[6]8若果真如此,那么实证主义就必然像后实证主义责难的那样是社会决定论的、保守主义的,它就确实忽略人的主观能动性,并且是对于当下社会现实的维护和扩张。

回溯逻辑实证主义的哲学文献,实证主义方法论实际上持如下研究逻辑:首先,它基于有限的经验归纳,得到一个可以被经验检验的命题:“如果P,则Q。”对于这样一个命题,人们对它进行的进一步验证,“总要由一个时间标示符来补充”,“我们不可能一劳永逸地最终宣称一个经验命题的真,而是必须只限于它至今都得到验证这种陈述。验证是一种可以作程度区分的有效性形式”[15]131,这意味着真理或多或少都具有概然性。然后,人们基于已经得到的具有“概然性”的命题,就可以做进一步的演绎推理或预测:“P发生了,那么Q可能会发生”。需要指出的是,逻辑实证主义是基于“部分相似性”来链接一个命题和预测的。[8]347就是说,前一个归纳命题中的P与后一个演绎推理中的P,往往是“部分相似”而不是“绝对同一”的。这一方面意味着,基于一个概然性命题所作出的演绎推理或预测,同样具有概然性而不具有必然性,即:如果P发生,那么Q“可能会”而不是“必然会”发生;另一方面意味着,与P存在相当差异的P’或根本差异的R发生,则很可能发生(与Q相似的)结果Q’甚至会发生(与Q根本不同的)结果S。

由此对照中国行政学的后实证主义社群对实证主义的界定和批评,前者对于后者的误解是显而易见的:(1)实证主义宣称的规律具有“概然性”,后实证主义者将其误解为“必然性”;(2)由实证主义方法得出的命题是基于“特定时刻”,后实证主义者将其误解为“任何时刻”;(3)依据实证主义的经验命题进行的预测,是基于前提条件的“部分相似性”,后实证主义者则将其误解为“绝对同一性”。不仅如此,我们在逻辑实证主义的原始著作中,也未读到“保守主义”、“忽视主观能动性”、“维护社会现实”等词句或隐意。相反,卡尔纳普明确宣称,我们关于事物的原初经验包括“情感”、“意志”、“思想”等心理现象。[8]162维特根斯坦还进一步指出,我们可以基于基本事态(类似于卡尔纳普的“事物最小单位间的基本关系”)符合逻辑地构造出“可能世界”[16]27,此种“可能世界”对于我们而言是有意义的,只不过我们现在还不能基于现实经验证明其为“真”。[16]56由此可见,中国行政学界的后实证主义社群,批判逻辑实证主义是社会决定论、保守主义、忽视主观能动性、维护社会现实等,是对于实证主义的严重误解。

(三)公共行政研究是否可以祛除价值判断

中国行政学关于价值判断问题的争论,其词汇或概念较为繁复,总体上形成如下两组相互对应的词汇:价值判断、价值(或目的)理性、道德陈述,事实判断、工具(或技术)理性、事实(或经验)陈述,其中前一组词汇的核心词义在于应然判断,后一组词汇则在于实然判断。后实证主义社群对于实证主义的基本界定和典型批判如下:实证主义研究范式在理性观上更多地侧重对工具理性的追求,忽视甚至排斥价值理性,它“狭隘地将理性界定为对手段进行协调以达到目的,而几乎不允许对目的本身进行任何理性讨论”[10]42,“人们无法打破永无休止的手段—目的链而在个人生活及其意义的更广阔背景下质疑目标本身的有效性”[17]208,更加难以探讨“人类实践活动过程中的终极利益和现实利益的辩证关系”。[9]43

回溯逻辑实证主义哲学著作,以卡尔纳普、维特根斯坦为代表的逻辑实证主义哲学家,均将“价值”区分为“绝对价值”和“相对价值”,前者与“人生的终极意义”、“绝对的善”有关,它无法以科学的方式进行言说,正如维特根斯坦指出:人生的意义必定在人生之外,“即使一切可能的科学问题都已得到解答,也还完全没有触及到人生的问题。”[16]104因此,关于绝对价值的判断属于形而上学,必须将其从科学中祛除出去。关于相对价值,它以既定的更高的价值为标准,根据这一标准,一事物对其是否有价值,完全是一个事实问题,那么关于相对价值的判断,就可以转化为事实判断,也就可以对其进行科学探讨。[15]163正因为如此,逻辑实证主义所说的“价值判断”即专指“绝对价值判断”,科学研究必须祛除的“价值判断”,同样专指“绝对价值判断”,并不需要祛除“相对价值判断”。不幸的是,逻辑实证主义的这一哲学约定,对于其他学术社群而言,往往是陌生的,可它却被行政学界的重要人物西蒙忠实地继承下来,由此在行政学界造成许多长久无谓的学术争论。西蒙一方面认为:“多数祈使句本身并非终极目的而是中间目的,所以它们是否适合更进一步的目的,这仍然是一个事实问题。至于究竟能否沿着手段目的链一直追踪到足以分离出一个‘纯粹’价值(绝对价值——笔者注)的地步,也就是能否找到一个单纯目的的问题,我们不必在这里解决。”[18]56另一方面宣称:“管理科学同任何一门科学一样,只关心事实论述。科学体系中没有道德论断的立足之地。一旦有道德论述出现,我们总可以将其分解成事实和道德两部分,只有前者与科学有关。”[18]343沃尔多等人正是牢牢抓住、并误解西蒙关于祛除价值判断(道德判断)的表面言论进行批判,同时为其“民主行政理论”的论证奠定可靠的基础。

由此对照中国行政学界的后实证主义社群对实证主义方法论的界定与批判,其误解之处同样是显而易见的:(1)实证主义研究并不排斥多数情况下的“相对价值判断”,其所排斥的只是少数情况下的“绝对价值判断”,正如西蒙所说:“多数价值判断都是依据中间价值做出的,而中间价值本身就包含事实问题”,“管理决策中包含的价值观一般也不是心理和哲学意义上的最终价值观。”[18]58-61(2)实证主义研究并不禁止公共行政理论对目的或价值进行理性讨论,西蒙明确写道:“为一项受到挑战的目标辩护的方式就是,引用指导该目标的某个更基本的目标……沿这个目的链如此类推下去,也许可以推到如真善美这类的终极价值。”[18]65由此可见,民主行政模式在多数情况下完全可以对其作科学探讨,同时在其终极意义上,也需要与道德形而上学相联系。(3)基于康德式的绝对命令或某种终极利益,论证规范主义对于实证主义的优先性,恰恰超出了逻辑实证主义为科学划定的界限,这可以看作是一种迈向形而上学的理论冲动。而如果将此种理论冲动扩展至实践领域,那么手持某种绝对命令或终极利益的社群或个人,无疑会给行政实践造成危险的陷阱或对峙的僵局。

四、定性研究还是定量研究

中国行政学界关于定性研究和定量研究的争论,同实证主义、后实证主义之争,是紧密相联的。但是数学哲学已经揭示出,数学知识中同样存在强烈的人性色彩和社会因素,数学公理只是人们基于某种理论建构需要的选择,它日益显示出诠释学的意义[19]116-119,因此就需要将定性研究和定量研究的争论单独列出,同时意味着中国行政学界通常将实证研究与定量研究相捆绑的做法是不恰当的。同样地,伴随定量研究在国内受到的推崇,中国行政学界并未对定量研究的性质作出深入探讨,反而将理论研究的重点放在定性研究的规范运用和对定量研究的批判上面。因此,有必要基于中国行政学界对定性研究的界定和对定量研究的批判,进一步援引数学哲学,评判定量研究受到的批评,同时试图消解定性研究和定量研究的部分对立。

综合中国行政学者的研究,定性研究是运用文字语言进行相关描述,借助经验、理论、互动等渠道,探讨社会现象是什么、为什么或具有何种规律的研究方法。[20]77-78定量研究是运用数学语言进行相关描述,借助数学模型、统计分析等渠道,将论证过程更加形式化、逻辑化的研究方法。[21]74当前中国行政学界对于定量研究的批判,主要包括如下维度:(1)后工业社会的不确定性(不稳定性、复杂性)已经大大增强[22]121,行政世界的许多现象亦具有明显的模糊性[23]101,但定量研究的优势却在于降低不确定性和提高精确性;(2)行政世界中存在着非理性因素,行政学研究也已表现出对非理性因素的重视,但是对于非理性的研究只能是定性的[23]100;(3)后工业社会的显著特征是价值理性的复苏,但定量研究却弃绝价值理性,并与官僚制的工具理性相契合[22]122;(4)定量研究的假设前提不具有普遍性,这使得它的科学性受到极大质疑。[23]103鉴于以上原因,定性研究的支持者认为,定量研究的式微几乎是不可避免的。可是,上述对于定量研究的批判,显然是难以成立的。现时代的数学,早已发展出处理不确定性、不稳定性、复杂性、模糊性的数学工具,例如混沌理论、突变论、离散数学、模糊数学,等等;心理学对于非理性的研究、政治科学对于价值理性的探讨,也常常运用定量方法;批判定量研究的假设前提不成立,但这并非定量研究的独有缺陷,我们所能够见到的理论研究,其实均或明或暗地带有某种假设前提,此种假设前提均不具有普遍性。

基于数学哲学来看,包括公共行政学在内的社会科学,对于定量研究的过度推崇,是与学界(包括多数定量研究的支持者和反对者)对于数学和逻辑的近乎绝对的认识或期待紧密相连的,即认为数学是精确的、严格的,甚至是先验的、形而上学的,同时认为逻辑是一种重言式。此种绝对主义认识的数学哲学根源,是与希尔伯特(形式主义代表)、罗素(逻辑主义代表)等人的元数学理论紧密相关的。元数学理论目的是“要为数学的证明、推理、方法、规则等提供一个合理性的基础”[19]149,只要此种可靠的、牢固的基础奠定起来,那么势必会像希尔伯特所说:“在某种意义上,数学成了一个仲裁法庭,一个裁决根本问题的最高法庭——这种裁决有具体的根据,这根据是每个人都能同意,并且每一个陈述都能据此得到控制。”[19]149可惜的是,元数学理论家的基础主义的宏观抱负并未实现,它在数学上已经被哥德尔定律无情地粉碎。后来,罗素在《我的哲学的发展》一书中,一改以前的数学家的自信:“我在数学里总是希望得到的那种壮丽的确定性消失在不知所措的困惑之中。”[24]195他甚至不无伤心地喟叹:“数学是这样一门科学,人们既不知道它说的是什么,也不知道它说的是否正确。”[19]157可是,罗素的喟叹是对于数学的基础而言的,这绝不意味着数学从此变成一座空中之城,它只表明数学绝非如很多人想象的那样自足、绝对,甚至可以充当真理的法庭,由此就给定性研究留下了广阔的空间。

五、结论与展望

回顾中国行政学的方法论之争,其主要围绕三个焦点展开:一般性还是特殊性、实证主义还是后实证主义、定性研究还是定量研究。基于哲学史视域来看,中国行政学的一般性和特殊性之争的哲学框架有待商榷,后实证主义对于实证主义、定性研究对于定量研究的批判,均存在重要误解。但是,在误解的澄清过程中,却可以进一步在实证主义和后实证主义、定性研究和定量研究之间架起桥梁,并可以清楚地判断下一步研究的走向:

(1)“中国”行政学方法论采取的哲学框架,可以转换为基于“相似性”的哲学框架。中国行政学基于本土行政现象,构建中国特色行政理论,同时基于国际间的行政现象的相似性(而非一般性),为国际行政学作出贡献。(2)公共行政学的实证研究、诠释研究、批判研究,可以构成方法论的连续统一体,但是它们仍然遵循各自的质量标准,我们难以从中找到共同的质量标准。(3)实证主义研究的科学取向,旨在祛除无法证实或证伪的形而上学,它在形式上追求主体间性,在内容上具有可证伪性,而后实证主义则试图在此基础上,进一步追求内容上的主体间性。(4)实证主义研究主要在实证检验阶段与外部行政世界紧密接触,之前的理论活动可以被看做实证主义的“诠释学前见”,因而使其带有后实证主义的诠释研究特征。(5)实证主义研究基于特定时刻,发现具有概然性的真理,并基于事物间的部分相似性,预测作为未来的可能世界,因而它并非社会决定论。从实证主义重视作为原初经验的情感、意志、思想等心理现象,并符合逻辑地构造可能世界的角度来看,实证主义已表现出后实证主义的批判研究特征。(6)实证主义并不是要祛除所有价值判断,关于绝对价值判断,实证主义在承认其重要意义的同时,宣称无法以科学的方式进行言说;关于相对价值判断,实证主义认为可以依据既定的价值标准,将其转化为事实判断,由此即可以对其进行科学探讨,甚至可以对于价值标准展开“相对性”商谈,在此意义上,已显示出实证主义和后实证主义关于民主问题的共通性。(7)现代数学哲学的形式主义和逻辑主义的失败,意味着数学并非如很多人想象的那样严格、可靠和自足,它绝无可能成为真理的法庭,由此必然需要与定性研究相配合,才可能显示出相对的合理性。

由中国行政学方法论之争的误区和遗留问题,可以展望中国行政学需要在以下几方面进一步展开探讨:(1)实证主义研究、定量研究的性质与不足;(2)实证研究、诠释研究、批判研究的相互关系;(3)人们应当以何种形式对公共行政学的道德形而上学展开探讨。

[1]芮国强.行政学方法论:内涵和结构[J].中国行政管理,2008(9).

[2]何艳玲.中国公共行政学的中国性和公共性[J].公共行政评论,2013(2).

[3]郁建兴,张建民.中国公共行政学的发展目标和途径[J].公共行政评论,2010(3).

[4][奥]路德维希·维特根斯坦.哲学研究[M].蔡远,译.北京:中国社会科学出版社,2009.

[5]马骏,刘亚平.中国公共行政学的“身份危机”[J].中国人民大学学报,2007(4).

[6]陈炜.实证主义与西方公共行政研究:发展、反思与超越[J].广东行政学院学报,2013(6).

[7]毛飞.实证主义、解释主义到辩证主义:对发展中的行政哲学的新思考[J].理论与改革,2003(3).

[8] [德]鲁道夫·卡尔纳普.世界的逻辑构造[M].陈启伟,译.上海:上海译文出版社,2008.

[9]刘耀东.论公共行政中规范主义对于实证主义的优先性[J].中国行政管理,2013(7).

[10]张乾友.重塑公共行政的世界观与方法论[J].中共天津市委党校学报,2012(6).

[11][美]查尔斯·J·福克斯,休·T·米勒.后现代公共行政:话语指向[M].楚艳红,等译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[12][美] W.V.O.蒯因.从逻辑的观点看[M].陈启伟,等译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[13]王敬宇.行政知识论[D].湘潭大学博士学位论文,2012.

[14]戴黍.公共行政领域中批判理论的特质、缺陷及其实践性尝试[J].公共行政评论,2010(2).

[15] [奥]维克托·克拉夫特.维也纳学派:新实证主义的起源[M].李步楼,等译.北京:商务印书馆,1998.

[16] [奥]路德维希·维特根斯坦.逻辑哲学论[M].贺绍甲,译.北京:商务印书馆,1996.

[17]姚莉.公共行政实证主义研究的理路、反思与超越[J].浙江学刊,2011(4).

[18] [美]赫伯特·西蒙.管理行为[M].詹正茂,译.北京:机械工业出版社,2013.

[19]黄秦安.数学哲学新论[M].北京:商务印书馆,2013.

[20]牛美丽.公共行政学观照下的定性研究方法[J].中山大学学报(哲学社会科学版),2006(3).

[21]周强.公共管理中的规范研究探析[J].中国行政管理,2014(2).

[22]王勇,卞风铃.公共行政学定量方法运势论析[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2008(2).

[23]王刚,娄成武.公共行政研究的定量推崇批判[J].中国地质大学学报(社会科学版),2012(3).

[24][英]伯特兰·罗素.我的哲学的发展[M].温锡增,译.北京:商务印书馆,1985.

责任编辑:熊先兰

On the Research of the Disputes over the Methodology about Chinese Public Administration——A Literature Review

WANG Jing-yu

(ManagementSchool,AnhuiUniversity,Hefei,Anhui230601,China)

The disputes over methodology of Chinese Public Administration are mainly focused on three aspects as following, generality or specificity, positivism or post-positivism, qualitative research or quantitative research. From the perspective of the history of philosophy, the philosophical framework of the dispute between generality and specificity of Chinese Public Administration can be converted into the framework of “similarity”. There exists a serious misconception in the critique of positivism by post-positivism and that of quantitative research by qualitative research. For example, post-positivists hold that positivism supports social determinism, which neglects behavioral motives and rejects all value judgments.In addition, believers in qualitative research also argue that quantitative research is accurate and rigid. These misconceptions have triggered long, unnecessary disputes in the academic circle of Public Administration. By reviewing the literature of logical positivism and philosophy of mathematics, this paper tries to dispel the above-mentioned misconceptions.Finally,it gives further concludes that positivism and post-positivism can form a continuum of methodology. In addition, the qualitative research needs to combine with qualitative research,which may show relative rationality.

methodology of public administration; positivism; post-positivism; qualitative research; quantitative research

2014-07-16

王敬宇(1981-),男,江苏盐城人,管理学博士,安徽大学管理学院讲师。主要从事行政伦理,行政哲学等方面的研究。

安徽大学博士科研启动项目“公共行政学的语言哲学研究”(编号:02303319);青年骨干教师培养项目(编号:12333010315);教学项目“儒学原理传承视野下的行政伦理教学内容设计研究”(编号:J10118457061)阶段性成果。

C93

A

1001-5981(2015)01-0074-06