人体运动核心区域稳定性与核心力量训练的本质及理论探讨

2015-04-29姜宏斌

姜宏斌

摘要:采用逻辑分析法与文献资料法,基于对核心区域、核心稳定性与核心力量等概念的辨析,核心力量的运行机制与功能特征的描述,核心力量同传统抗阻力力量训练的甄别,振动力量、核心力量与功能性力量种属关系的归纳,对核心力量研究提出展望与质疑。研究结果表明:1)核心区域稳定性概念起源于运动康复“脊柱稳定性”理论,其应用源于竞技体育运动项目特征、传统力量及体能训练的掣肘、“动力链理论”等训练理论协同发展;2)其运行生理学基础是人体的“肌肉兴奋模式”“神经系统对肌肉的干预手段”、人体运动力量传递的“累积效应”,运行机制理论是“三亚型模型+呼吸系统调节”;3)功能表现为提供躯干稳定支持,协调机体力量的发生、传递与控制,预防运动损伤,运动特征是不稳定非平衡环境下深层的小肌肉群的多维度、多关节的人体活动;4)功能性训练涵盖核心力量与振动力量训练,作为其方法的衍生及具体训练形式,理论依据与生理基础相似。核心力量与传统力量训练优势互补,依据运动项目与训练任务科学安排二者负荷比例,及时调整时序。对训练实践期间的应用范畴、功效评定应持谨慎态度,部分结论尚待实验求证。

关键词:研究背景;概念释义;功能;种属;核心力量;核心力量训练

中图分类号:G808.1

文章编号:1009-783X(2015)03-0257-07

文献标志码:A

新世纪以来,运动康复及医学领域“脊柱稳定性”理论研究日臻完善,竞技体育领域功能性训练、运动链理论、神经肌肉——本体感受性训练等理论创新层出不穷,传统经典力量及体能训练方法优势与局限性并存,竞技项目技术动作的运动学与动力学特征呼唤新的力量训练理论的诞生,在力量训练手段、器械设备等方面实现突破。国内鉴于竞技体育的社会功能、2008北京奥运会的政治任务及国民期盼、力量及体能训练学术领域理论研究的乏力与贫瘠,在核心力量训练的理论认知与应用推广中“顶礼膜拜”。目前核心力量训练在其功效、使用范畴及运行机制等方面仍处于理论描述与释义阶段,定量实证分析匮乏,导致核心力量训练专项性不足及泛化,训练实效性及转化率较低。鉴于此,本文力求透过核心力量训练实践与理论探究的过程,追寻核心力量训练观念产生的渊源,揭示训练的生理依据,对比训练方法与器械,甄别传统与核心力量训练的特征,为力量及体能训练理论的推陈出新提供新视域及新思路。

1研究背景及历史渊源

1.1研究背景

1.1.1传统力量及体能训练的历史局限性

传统力量及体能训练的观念表现在对神经-肌肉系统工作的系统性、整体性、协同性的认知不足,用孤立离散碎片化的视角制约肌肉力量增长的生理因素,忽视肌间协调性的作用、神经肌肉的本体感觉与不同部位层次大小肌群的协同发展;另外,传统力量训练仅强调肌肉横断面和神经-肌肉适应(肌内协调),忽视肌间协调,导致一般力量能力难以转化为专项力量能力及专项运动成绩较差。其训练对象多集中在四肢及部分躯干的表层大肌肉群上,强调大负荷强度与量,采用单维度、稳定支撑的、一端固定的动力性收缩,导致力量训练与专项实践的部分脱离,事倍功半。核心力量训练利用不稳定训练媒介,通过多关节、多维度复合运动,激发人体核心区域深层次小肌肉群、关节韧带等组织的稳定平衡力量能力,提高人体运动技术完成度,减少运动损害。

1.1.2人体竞技运动及生物力学特征

多关节、多肌肉群协同组成了人体运动系统的生物运动链,作用于生物运动链上的力,导致人体运动器官及系统空间结构与位置发生改变,表现为人体姿势和运动状态的变化。多关节、多维度与多肌肉群的联合运动是竞技运动的基本特征,是专项力量训练的出发点。人体运动形式体现在通过肢体远末端将力量作用于器械,或克服自身体重发生位移及力矩变化,人体运动效果的外部表现难以通过骨盆-脊柱-髋关节附属深层的小肌肉群体现;但协同机体肌肉收缩力量的整体发力、力量传导及稳定重心,还是要依赖“局部稳定肌”的收缩。其中躯干由多块骨骼及关节组成且结构复杂,是人体生物运动链上的枢纽环节,其稳定与平衡制约着运动技术的发挥和肌肉间能量的传导。人体运动特征表现为身体重心不断变化,动作姿势多样化,机体始终处于动态非稳定平衡状态下,必须依赖人体核心区域肌肉群的力量才能维持调控机体稳定平衡。基于不稳定非平衡训练平台的核心力量训练为人体核心区域稳定性训练提供了新方法与思路。

1.1.3人体运动链及功能性训练理论启蒙

人体核心区域运动链按解剖位置与功能作用分为前后系统链、侧屈曲链、侧向链与背伸纵向链等。参与技术动作完成的关节肌肉构成,链上各有机组成部分称为“环节”,环节间力量传递是技术动作完成的基本单位。针对人体多关节、多维度、多肌群的复合运动,协同结构功能迥异的肌肉关节韧带等组织发挥其整体作用,形成遵循肌肉动力学与运动生物力学规律的生物“运动链”,创建稳定高效的机体远末端发力平台,是运动训练工作难以逾越的重大课题。核心力量训练能够改善力量传导、肌间协调和肌力控制,激发多肌群、多维度范围内按时序、整体性地参与运动技术的完成;所以创造的闭合动力学链,即高度不稳定训练是激活这些看不见的临界肌肉和提高神经肌肉控制能力的最佳手段。鉴于人体核心区域肌群在运动环境中有调整身体姿态、稳定重心与支持动作完成的功用,人体运动链中心往往是核心区域,人体运动形式都是以核心区域肌群及力量为中心的运动链,构建完整人体运动链,为肢体运动创造支点。那么,提高核心区域肌肉群力量及稳定性业已成为专项力量训练的重要任务。

Gary首次提出“功能性力量训练”概念,强调人体“运动链”的作用,避免单一训练某一环节的力量,将人体运动视为一个运动链,通过对人体不同动作的分析,发现薄弱环节及针对性的力量训练。Boyle认为功能性训练本质上是有目的的训练。其依据专项运动的技术特征和运动员的体能特点进行的专门性力量训练,通过神经系统控制下克服自身体重或自由重量,激活核心肌肉群共同参与工作,提高训练肌肉群力量和本体感受能力,使训练环节力量得到有效的整合,为专项技术动作水平提高和神经肌肉系统的功能改善提供支持。功能性训练包括平衡性训练、稳定性训练、核心训练和动态运动训练。

1.2历史渊源

1.2.1国外研究

核心稳定性是核心力量概念的理论依据与实践推广,核心稳定性概念来源于运动医学康复领域的“脊柱稳定性”,其是运动生理学和人体生理解剖学中相关脊柱理论的新进展,时至今日大众健身与竞技体育领域呈现出方兴未艾的发展趋势。Holdsworth于上世纪60年代依据脊柱结构与其稳定性功能间的关系,提出“脊柱二柱”影响脊柱稳定性的论断。Rood于1972年依据脊柱及附属肌肉结构与功能的迥异性,将其肌肉分为运动肌肉与稳定肌肉,为从脊柱骨骼结构与功能特征上开展脊柱稳定性后续研究提供了理论支持。

1983年Quirkily等认为脊柱不稳定涵盖脊柱不稳定、功能失调等现象,属功能障碍理论范畴。1984年Farfan认为脊柱不稳定是在无新损伤情况下载荷引起椎体间关节异常显著变形的状态。1985年Frymoyer将脊柱节段不稳定叙述为运动节段刚度的减小,依据病理学及放射影像表现将腰椎不稳定分为4种类型:轴向、旋转、移位及后滑脱、医源性不稳定。以上从生物力学角度定义脊柱的稳定性,是把脊柱视为材料,把脊柱刚度作为反映脊柱的稳定程度,这种在离体状态下对脊柱骨源性稳定系统的研究,使脊柱稳定性研究具有操作性,即通过对脊柱施加标准载荷后观测脊柱节段相对位移一负荷力量的曲线图来评定脊柱的稳定性。

核心力量也称为“躯干支撑力量”,是德国学者在1996年提出的。进入新世纪以来,Wilson等的研究表明:不同学科领域对核心稳定性的定义迥异,临床医学认定“脊柱-骨盆-髋关节偶联结构上附属肌肉群力量与耐力水平”是核心稳定性;运动生物力学归纳其为“骨骼-韧带联合体在限定阈值内预防过度负荷状态下应对过度弯曲的能力”,认定其为脊柱、骨盆和髋关节有机组合的系统抵御脊柱过度弯曲及其抗干扰后恢复平衡稳定的能力。2005年美国学者将提高稳定性的力量训练称为“核心力量”。2006年Ben等将核心稳定性理论应用到运动训练领域,其运动功能概括为提高人体核心区域关节与肌肉在不稳定、非平衡状态下力量产生、传递和控制最佳化的能力。2008年陈小平研究发现,传统力量与核心力量在训练的解剖结构、生理功能等物质基础上存在差异,详细列举了相关肌群的解剖起止点及位置分布。最近美国AP(Athletes Performance)提出了核心柱力量,按其解剖结构和功能将人体力量分为四肢和核心柱力量,包括颈-髋关节间的肌肉力量,涉及区域广泛且肌肉众多。目前对人体脊柱尤其是运动中核心稳定性的界定存在技术难度,导致核心稳定性概念的多元化及歧义,今后从骨源性稳定系统与外源性稳定系统及与神经系统间高度协同的角度来定义核心稳定性将成为研究的前沿。

1.2.2国内研究

1)萌芽阶段(2001—2005年)。对核心力量理论知识与功能作用认知度低,训练安排流于形式,难以实现核心力量训练的系统化、定量化、常态化,仅作为身体康复、准备放松及负荷调控的辅助手段,与专项力量训练脱离,运动队没有专门设置的体能教练;但也呈现出专家讲学与国外观摩学习的良好局面,在部分项目如赛艇、皮划艇等国家队层面上得以应用并取得了良好的效果及成绩。学术理论研究领域一片空白。

2)成长阶段(2006年至今)。伴随着北京奥运会的到来及核心力量训练取得事半功倍的效果,有关核心力量训练的研究在中华大地学术界与竞技训练领域呈现如火如荼的局面。以陈小平、王卫星等为代表的体能专家对核心力量训练的起源、训练原理与理论依据、训练手段与方式、评定等进行了广泛深入系统的研究,但其中结合不同项目、竞技水平的实证研究较少,研究者没有形成一支专业化稳定的体能训练团队,但总体学术探讨及研究是成功的,为运动队核心力量训练程序化、与传统力量训练及专项力量训练的统筹等方面提供了理论基础。

2概念释义与辨析

2.1核心与核心区域

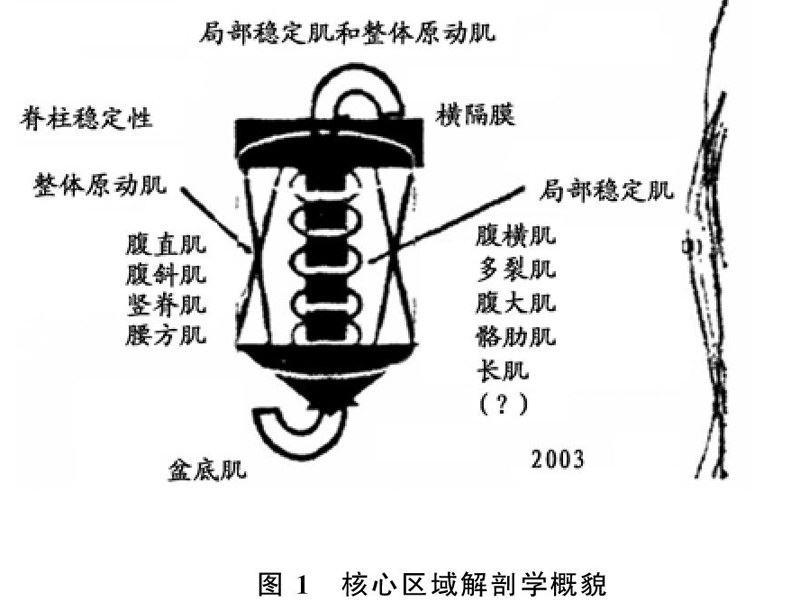

Handel认为核心处于人体中心位置,促使力量产生、重心稳定与技术动作的完成,对改善及协调人体运动效果显著。Jeffrey和Fredericson等认为核心是人体的中间环节,指肩关节-髋关节间及骨盆在内的区域,其顶部为隔肌,底部为髋关节肌和骨盆底肌,包括背腹部与骨盆部在内的深层小肌肉群,如腹内外肌、腹横机、竖脊肌等具备承上启下的传递作用。陈小平从运动解剖学与训练学角度分析了人体核心区域所在位置及涵盖的组织,即骨盆、脊柱和髋关节,包括腰腹部、背部及骨盆所构成生理结构附属肌肉,调控身体重心、保持身体姿势、协调肌肉发力、力量传递等生理作用。王卫星等认为核心区域以人体中间环节即骨盆-腰椎-髋关节为主体,涵盖附属肌腱、肌肉与韧带等组织,按空间位置关系分为核心区上、中、下3部分。核心是身体整体中间区域,包括腰椎、骨盆、髋关节及周围的肌群,骨骼肌系统核心包括脊柱、髋、骨盆、下肢近端和腹部。多个运动环节高度整合成的核心,是肌肉发力、近端稳定性和远端灵活性的生理基础,是产生相互作用力的保证,如图1所示。

综上所述,核心区域简称核心,是基于学科理论研究与训练实践需要衍生的学术术语。竞技运动项目繁多,技术特征的多样性,个体生理解剖特点的迥异,人体核心区域及核心指向随人体重心与体位变化更迭,导致“核心区域”与“核心”概念歧义,相应附属组织模糊。核心区域偏重解剖学的描述,特指以髋关节-骨盆-脊柱为轴线的人体中间部位,包括附带的骨骼、肌腱、肌肉及韧带等关节结缔组织联合体。核心称谓来源运动训练实践需要,即影响人体运动的动力链上的中枢环节,涵盖运动链远端与腰椎、骨盆及髋等关节部位。

2.2核心稳定性

李丹阳等认为,核心稳定性是指身体在不同姿态下腰-骨盆-髋3个部位的联合体的稳定程度,稳定与否是反映结构状态的力学概念。陈小平与张蕊认为,通过运动链上力量传递与整合,调控下肢及髋关节以上躯干部位身体重心与动作姿势、促使肌肉最佳收缩、使力量在运动链的环节间及肢体远端高效传导的能力称为核心稳定性。Ben认为,核心稳定性是人体在肌肉骨骼、神经与呼吸调节等系统协同影响下,确保人体核心区域保持稳定状态的能力,如为肌肉发力提供稳定支点、为运动链上力量传递缔造条件等。综上所述,核心稳定性指人体核心区域骨骼、关节、肌肉及韧带等组织,利用脊柱-骨盆-髋关节相对稳定的结构特性,诱导发力、传递力量、转移重心、调控姿态的力量能力。核心稳定性是动态及相对的稳定,人体运动即时的重心及体位变化引发稳定性的量变,训练实践中应强化神经-肌肉系统的适时调控,依据训练目的与动作模式调整身体姿势。

2.3核心力量

核心力量是指人体核心区域关节肌肉韧带等组织在神经系统协调下传导整合的肌肉收缩力量。Wendell等认为核心力量是使人体产生快速位移与平稳旋转及静态条件下稳定人体核心区域重心与平衡性的力量能力,是包括核心稳定性和动力性力量在内的二元概念。核心力量训练是针对人体核心区域肌群的力量训练。核心力量具备控制身体平衡、稳定人体重心、传递运动力量的功能力量。核心力量是竞技运动项目动作完成的直接“发力源”及能量库,反对观点称其不能主动发力,只是辅助协调作用。以上观点分别从核心力量是力量、力量能力、力量训练、功能作用与状态等角度对其进行了描述与论证。笔者认为核心力量是与肢体力量相区别的力量类型,是对传统力量体系的补充。这体现在:1)核心力量是核心区域力量的简称;2)不同国度与研究阶段称谓大相径庭,如核心力量(USA)、躯干支撑力量(GER)与“功能训练”(functional training)等都是核心稳定性能力的研究术语;3)核心力量在训练上强调稳定平衡、深层的小肌群支持稳固与神经对肌肉的调控能力;4)功能作用为通过对人体核心区域关节与肌肉稳定性的加强,为力量在肌肉传递创建支点与通道。

2.4核心稳定性与核心力量辨析

核心力量与核心稳定性的逻辑辩证关系如下。1)功能作用:核心稳定性能够为肢体肌肉合理发力提供稳定支撑,避免力量传递过程中的能量衰减,调控人体重心与身体姿势变化;核心力量除去具备以上功能,还能主动发力形成人体运动的“发力源”,协同人体灵活性和柔韧性等素质构成人体核心稳定性。2)所属关系:核心稳定性是核心力量训练方法及手段的理论来源,核心力量协同人体相关素质构成核心稳定性。3)逻辑关系:Ben认为核心稳定性建立在核心力量基础上,辅以灵活性和柔韧性,协调能力、局部肌肉耐力、心血管机能综合作用来实现。核心力量是核心稳定性的基础,为保持高效动态稳定性,需要上述多种素质综合发挥作用。若灵活性和柔韧性不佳,专项动作中的动态稳定性也会受到影响,灵活性有利于保持身体完成动作的精细化调控,及高效的时间控制和机体协调。由此推断,核心稳定性与核心力量间是非充分必要关系,相互部分制约与依存对方,是功效与表现形式的体现。制约因素包括核心力量(核心部位的肌肉、韧带和结缔组织的力量及其间的协作)、关节稳定性、协调能力、平衡能力、灵活性、柔韧性、动作的有效性等。4)训练内容:核心稳定性训练涵盖核心力量训练,可同步提高区域内关节稳定性、肌肉灵活性和动作协调性等进行训练。核心力量训练更强调力量控制产生传递的改善,后者从整体上能够集中体现核心稳定性训练的功能性训练指向。综上所述,二者互为条件与基础,相互渗透,制约于促进。

3核心稳定性研究的科学理论依据及运行机制

核心稳定性研究的理论依据如下。1)生物力学角度:肌肉兴奋产生相互作用力,作用于关节、控制关节上的动能和负荷,引起机体位移及关节空间结构变相,其中人体核心区域肌群的相互作用力是肢体远端施力于器械及完成动作的关键,关节与骨骼相对位置的改变影响着关节可承受负荷的程度。肌内收缩及肌间作用的过程表现为从近端到远端逐步发展的动力及力量传递与积累,即“速度积累”原则,并非简单的环环相扣的线性过程,它是肌肉动力发展的普遍模式。研究发现:人体核心区域近端肌肉收缩产生的力能够通过“运动链”向肢体远端传递,导致力量累积并产生最大动力,从而保证肢体远端动作精确性和稳定性的完成。2)从肌肉兴奋模式看:人体运动动作大多采用“力量型兴奋模式”,即高尔基肌腱感受器接受外界刺激并引发多肌群协同放电,合力改变关节位置并形成身体位移及动作姿势改变。该兴奋模式在改善肌肉收缩水平、提高运动表现及稳定支撑方面作用显著。研究表明,来源于髋部肌群的腓肠肌最大收缩力,可提高近端肌群收缩即踝关节附属肌群激化水平的26%。实践中与“长度型兴奋模式”相互协调保证脊柱多环节结构的稳定,形成稳定的“脊柱自然中立位置”,其核心肌群兴奋性提高了人体中心区域的整体紧张度,支持机体在对侧及较长力臂上发生的旋转运动。3)神经系统对肌肉的干预手段。Hodges等研究表明,人体运动时腹横肌的肌肉放电活动先于肢体等大肌肉群。De认为人体核心区域的稳定程度、稳定状态的动静交替转换需要神经系统对多块肌肉募集和协调,协同完成人体运动对重心及稳定性的调控需要。其过程如下:运动前的核心稳定反射性调节(预兴奋反射性)可改善肌肉兴奋程度,为身体姿态改变与应对外部负荷预准备,然后借助肌腱与肌梭的信息反馈式调节协调肌间的合力,解决人体核心区域稳定性、负荷与动作姿势的协同问题。综上所述,人体核心区域肌群间中枢神经系统特定习得肌肉兴奋模式与肌间相互作用制约着关节上的动力大小,而非局部韧带的大小与局部肌群兴奋产生的反馈反应;因此远端关节韧带结构较小,小肌肉量就可满足外周运动环节的需要,远端小肌群兴奋就可精确地控制和完成变化多端的动作。

核心稳定性运行机制:1)Panjabi于1992年推出“三亚系模型”理论。主动亚系指人体核心区域肌肉、肌腱等相关组织,通过神经系统对其整体浅层运动肌肉与局部深层次稳定肌肉的调控及协调达到维持脊柱稳定性的目的。被动亚系特指由椎骨关节突、锥体、脊柱韧带与关节囊等关节和韧带构成的解剖结构联合体。神经亚系指神经肌肉控制系统,通过反馈来自主、被动亚系的生理信息,依据脊柱稳定性维持的刚性需要,主动控制亚系相关关节韧带肌肉等组织从而实现脊柱稳定性。三亚系之间通过协同作用,共同应对静态脊柱稳定性、脊柱位置与动态负荷的调控,相互关系表现为依存与代偿。2)Cresswell等研究发现,吸气与呼气的同时核心区域肌肉收缩,腹内压升高与胸腰筋膜张力增强可改善脊柱稳定性。黎涌明等提出“调节子系统一呼吸系统”,运动时呼吸与动作的配合可提高腹部内压高达到加固腰椎的目的,对核心区稳定性作用显著。

4核心区域力量在竞技运动与运动医学的应用

4.1核心区域稳定性在竞技领域的应用

人体核心区域的稳定性在竞技运动的作用:1)适时调控脊柱与骨盆稳定性,协调人体重心变化与动作姿态调整,提高运动技术完成质量。如游泳项目要减少水中阻力,首先要缩小身体在水中占用的空间,保持身体在水中符合流体力学的流线性。核心力量差的运动员在运动过程中下肢下沉或身体摆动过度,加大形状阻力及影响运动成绩。花样滑冰运动员的单足提踵站立是一种不稳定非平衡状态,人体运动轴在运动中始终通过人体总重心,加强竖脊肌力量及控制力的训练,可以提高运动员肢体绕纵轴旋转的能力,保证完美技术动作的呈现。2)调控人体运动期间肌肉的有序参与收缩扩张,提高运动即刻由核心区域向肢体远端肌群发力、传递及做功效率,提高动作效率,降低能量消耗。Hamlyn等研究表明,速滑运动员在比赛中为保持向前的快速度,支撑腿蹬踏冰面的瞬间需发挥最大的力量和速度,协调能力好、核心肌肉群的力量强的运动员在滑冰阶段,能很好保持身体的平衡,使支撑腿肌群在该阶段适当放松避免能量损耗,在蹬冰阶段能集中动员、充分发力,增加蹬踏冰面瞬间的功率,提高蹬冰效果。

4.2运动康复及医学领域的应用

核心区域稳定性训练可改善受伤人群关节稳定性、神经肌肉控制、肌肉力量和耐力。首先,核心力量训练可以提高人体脊柱的稳定性,发展人体核心区域深层次小肌肉群力量,显著提高机体功能性力量水平;其次,利用平衡及本体感受性训练达到改善神经-肌肉系统精确控制能力;最后,多维度、多关节不稳定平台专项训练能够提高人体灵敏性及动作速度能力。详见Fischer关于核心区域训练降低特定人群关节损伤率、改善神经肌肉功能恢复的研究。

5核心力量训练

核心力量训练生理与解剖学依据:首先,结构决定功能,即核心区域肌群的组织解剖结构特征与生理机能特点制约核心力量训练的内容与方法。力量增长依赖肌肉横断面积增大、肌肉间内外协调(运动单元募集数量、运动单元神经冲动发放频率、运动单元同步化),核心力量训练通过核心区域肌肉间内外协调、稳定平衡的特定时序专项训练,最大限度诱发及动员核心区域肌肉收缩扩张,兼顾肌间协调为主、肌肉横断面为辅的动作模式。其次,核心稳定性的3个子系统中的主动子系统可塑性强,易于通过训练得以改善与提高。第三,核心力量训练针对核心区域深层局部稳定肌和表层整体运动肌肉采用由内及外、内外兼顾的训练原则,针对该区域神经-肌肉系统等组织展开本体感受性训练,规避传统力量训练中固有模式的掣肘,即肢体远端的发力缺乏稳定的躯干支撑、力量的发生及传递不通畅。

核心力量训练原则:1)核心力量训练的生理学依据是运动项目的生物力学与能量代谢特征,其设计的训练手段须在力的输出功率、形式等方面体现专项化原则,同时借鉴传统力量训练方法使核心力量训练效益最大化。①符合人体代谢特征的专项化。核心力量训练的基本参数,即练习次数组数、负荷强度、间歇时间上满足项目专项化需求,高度拟合肌肉收缩扩张的协调、用力时序及动作结构。②符合运动生物力学的专项化特点,如动态阻力参数、关节运动幅度及频率、肢体运动链形式。③遵循神经-肌肉系统专项化特征,竞技运动项目的力学特征制约着核心区域肌肉收缩扩张的形式、功率输出及运动幅度,核心力量训练应精确控制专项技术动作对肌肉间内外力量产生与传导,适时协调神经一肌肉系统对运动单元动员的数量、募集类型、收缩扩张的同步及异化。2)核心力量训练应符合核心区域肌群纵横斜排列的解剖学特质结构,采用屈伸、旋转、斜向等复合运动形式全面均衡地发展核心肌群力量。同时利用非固定训练平台,提高人体神经-肌肉系统本体感觉性的平衡稳定性,挖掘机体整体力量水平和运动潜能。3)核心力量训练应遵循循序渐进原则,即躯干静力性等长收缩时段-四肢的动态稳定性平衡时段-核心区域的动态稳定性训练。4)遵循运动单元募集原则,优先发展局部深层稳定性小肌肉群力量,诱导刺激躯干部位深层肌肉的收缩扩张,储备人体运动稳定及平衡性的物质基础。5)因材施教,区别对待。青少年阶段是训练的协调等机能素质的敏感期,根据其易疲劳、恢复快、兴奋抑制转换快的生理特征,应积极主动变换训练内容、形式及负荷,延缓运动疲劳及训练效率。

核心力量训练内容和方法:1)依据运动项目特征与专项要求,核心稳定性训练在练习手段上采用两端固定支撑的等长收缩(如仰卧桥等)与一端固定支撑向心、向心收缩,运动空间特征表现为两维或多维的复合运动。2)训练手段为,非平衡状态下的静力性动作、非稳定状态下抗阻力(自身体重)与负重(负荷)训练、器械辅助状态下的核心区域快速力量训练、Pilates练习形式。3)核心区域训练包括核心力量和核心稳定性训练。

6问题探究

6.1核心力量与传统力量训练辨析

核心力量是运动员完成运动项目专属技术动作时所持有的力量能力,其本质是利用参与运动肌肉的多变协调用力形成专项技术动作机能储备。专项力量训练目的是形成正确的动作模式、稳定平衡与发力技术提供物质基础,降低肌肉力量增长过程中组织损伤、器官质变等风险。训练过程依据的是专项技术生物力学特点及生理特征,在神经-肌肉系统控制支配下对骨骼肌肉关节等组织实施的特定时序抗阻力的工作程序。其涵盖供能系统与物质代谢、生物力学与生理解剖、心理特征与项目特点等因素,主要体现在力量训练目的性、力量能力指向性、训练手段专项化等方面。核心力量是对传统力量训练的有益补充,是解决传统力量训练掣肘的新方法、新思路,实践过程应根据训练目的、对象、周期及等级等因素适时机动的协调两者的训练负荷及时序比例。

6.2核心力量与振动力量、功能性训练间的逻辑关系

功能性训练是现代运动训练理念倡导下的训练方法与手段,是传统力量训练理论的延伸与拓展,核心与振动训练是其训练理念的具体化及表现形式,隶属于功能性训练及“种属”关系。核心力量训练利用人体核心区域骨骼关节韧带等组织的生理特性,采用肌间协调及神经肌肉控制达到控制脊柱-骨盆-髋等组织稳定性,诱发力量产生传递,训练目标是深层次小肌肉稳定肌,强调多关节效应与人体输出功率。振动力量利用机体代谢与神经-肌肉系统间协调性,提高人体伸屈肌群力量耐力、最大力量、反应力量、柔韧性等体能水平;制约振动效果的因素涵盖振动时间、频率及振幅。功能性训练强调竞技即是动作的观点,突出训练的动作质量及效能;其训练生理基础是人体“运动链”理论,属于抽象概念范畴;利用人体运动链中的薄弱环节的专项训练及动作改良达到纠正动作质量与提高人体运动效能的功用。

7结论

1)人体核心力量的发展历程历经运动损伤及康复-大众健身-竞技体育3个阶段。其训练依据是“脊柱稳定性”和“动力链”理论。人体运动核心区域稳定性理念命题的提问与核心力量训练如火如荼的开展,是由其时代必然性和现实可行性决定的,可归结为传统经典力量及体能训练的局限性、现代竞技体育运动项目特征及赛制变革趋势、运动康复及医学等领域学科理论日益完善等因素激发与协同作用的产物。

2)从人体肌肉力量增长的角度来看,核心力量本质属性与特征即神经-肌肉系统的适应(肌内、外协调)和肌肉横断面增加的角度探析,“核心力量”训练通过提高人体腰椎-骨盆-髋关节核心区域肌肉间协同作用,为运动技术完成提供稳定支持,传递控制人体近远端肌肉用力,降低运动能量消耗及提高运动效率,是新型功能性力量训练方式。研究假设是人体身体姿势的改变、运动轨迹运行、肌肉发力等都是以人体运动核心肌群及躯干肌肉首先兴奋为前提的。不稳定非平衡训练平台是核心力量与传统力量训练甄别的关键因素。训练特征表现为多关节、多维度、多肌群的联合运动,其深层次小肌肉群中小负荷强度训练的媒介及器材十分丰富。

3)核心稳定性运行机制生理学基础是人体的“肌肉兴奋模式”“神经系统对肌肉的干预手段”及人体运动力量传递的“累积效应”。目前运行机制的主流观点及理论是“三亚型模型+呼吸系统调节”。

4)在竞技体育领域人体核心区域稳定性的作用主要体现在适时调控脊柱与骨盆稳定性,协调人体重心变化与动作姿态调整,提高运动技术完成质量,调控人体运动期间肌肉的有序参收缩扩张,提高运动即刻由核心区域向肢体远端肌群发力、传递及做功效率,提高动作效率,降低能量消耗。

5)核心力量训练利用神经一肌肉系统对人体核心区域深层次小肌群的力量、平衡及稳定等生理特性展开肌间协调专门化训练,能够调控非稳态动作姿势,产生与传递力量、控制重心与平衡。其训练依据及可行性、训练安排与要求、训练内容与方式需要科学缜密的设计与验证。

6)核心力量是传统抗阻力力量训练衍生的新型训练方法,与振动力量、悬吊训练等作为功能性训练的具体训练形式,在肌肉募集与神经支配等方面具备共同的生理学基础。其作为功能性训练及专项训练的观念的产物,是对经典力量训练局限性的解答,另辟蹊径地开拓了新的训练思路。实践操作应依据运动项目、训练对象、训练周期、训练目的等特征,统筹兼顾安排两者的训练负荷与强度比例与时序。

8研究展望及质疑

1)核心力量训练的功效缺乏前期坚实的实验佐证及假设求证过程。如研究对象主要针对普通运动员而非高水平竞技选手,研究成果信效度较低且应用范围狭窄,躯干首先激活是否是所有运动的前提并诱发核心力量参与、核心力量是否是人体运动的发力源还不明确。

2)核心力量训练手段滞后专项力量训练的实践需求。如静力性力量训练多,动力性练习缺乏速度及节奏的变化,期待拟合训练及比赛要求的专门性训练方法的设计与开发。核心力量评价手段、指标及标准体系不完善,影响核心力量训练的时效性,急待针对特定运动项目的操作性强与信效度高的力量评价体系的构建。

3)训练实践证明任何力量训练手段与方式都有局限性,核心量也不例外。其维持机体稳定性的功能是运动的基础而非目的,表现为运动技术完成提供稳定支持,为机体力量在核心区域传递与控制提供协调。基于肌间协调与运动链理论的核心力量训练为提高人体稳定性能力开辟了新的途径及思路。