小学儿童混合情绪理解的发展研究

2015-04-29石国兴孙贵凤

石国兴 孙贵凤

摘要 旨在探究小学阶段儿童的混合情绪理解发展状况。以能够引发儿童混合情绪的经典故事情景为材料,对小学1-6年级242名儿童采用半结构式访谈法和测验法进行实验,结果表明:小学儿童混合情绪理解水平存在显著的年龄效应,呈现出随年龄增大混合情绪理解水平逐渐提高的发展趋势。对他人和对自身混合情绪理解差异显著,对他人混合情绪的理解是对自身混合理解的基础,同性质和不同性质(冲突)混合情绪的理解能力存在显著差异。不同性质(冲突)混合情绪的理解能力发展较晚。因此,混合情绪理解能力在小学阶段快速发展,呈现出年龄、理解的对象、情绪的性质三个方面的显著差异。

关键词 小学儿童,混合情绪理解,同性质混合情绪理解,冲突混合情绪理解。

分类号 B844.1

1 引言

情绪是个体的一种心理体验,情绪理解是情绪智力理论的一个重要部分。在情绪理解的研究中,混合情绪理解作为较晚产生的一种情绪理解能力,越发引起学者的关注。儿童能意识到一件事情能够同时诱发两种不同的甚至是冲突的情绪,是儿童情绪理解能力的飞跃,表明情绪理解能力达到相对高级阶段。

董光恒、杨丽珠(2007)将混合情绪理解定义为个体意识到同一情景可以同时诱发两种不同甚至矛盾的情绪反应的能力。如果两种情绪在性质上具有一定的冲突性(如积极的与消极的),则又称为冲突情绪理解。Harter,Buddin(1987)认为混合情绪理解是儿童领会他们可能在同一时间内有两种情绪的事实的能力,并把混合情绪分为同性质混合情绪和不同性质(冲突)混合情绪。很多研究也已表明,混合情绪确实是存在的(Hunter,schellenberg,&Schimmack,2010;Larsen & McGraw,2011)。

同性质的混合情绪和不同性质(冲突)混合情绪理解呈现出不同的年龄特点。研究表明,6-7岁儿童只能识别一件事情引发的同性质混合情绪,10岁左右已经能够完成同性质混合情绪的任务。10岁左右儿童开始理解不同事件引发的不同性质(冲突)的混合情绪,11岁儿童以上的儿童能理解同一件事情可以引发一种以上不同性质(冲突)的情绪(Harter & Buddin,1987)。对此,也有不同的观点,Brown,Dunn(1996)研究表明6岁儿童在引导下可以理解他人不同性质(冲突)的混合情绪;王小英等人(2010)研究表明,幼儿园大班(6岁)儿童才开始理解冲突情绪。其中Harter的研究探索的是儿童自身对混合情绪的理解,而其他研究则探索儿童对他人混合情绪的理解。

有些混合情绪的理解研究仅局限于对他人混合情绪的理解。宋克霞(2010)采用故事访谈法对他人混合情绪理解做了研究,结果显示儿童理解他人不同性质(冲突)的混合情绪是在6岁左右,卓美红(2008)研究结果表明3岁儿童已经开始理解他人混合情绪。

而另一些研究涉及儿童对自身混合情绪的理解,尽管这些研究以儿童语言能力发展为基础,但研究结果仍然很有意义。Whitesell,Harter(1989)发现,9-12岁的儿童可以清楚地回忆起他们感到既开心又伤心的情景。Larsen等人(2001)测试记录了人们在观看影片前后的情绪体验,发现在观看引发混合情绪的影片后约有50%的被试报告同时感到高兴和悲伤两种情绪。

那么,对他人混合情绪理解和对自身混合情绪理解有什么样的关系呢?Larsen等人(2007)通过探测 5-12岁儿童在观看动画电影之后的情绪体验,以探究儿童对自身和他人不同性质(冲突)混合情绪的理解。研究发现报告他人体验到混合情绪的人数显著多于自己感受到混合情绪体验的人数,报告自身混合情绪的儿童能同时全部报告他人经历混合情绪。这证明,理解他人的混合情绪经历可能是个体对自身混合情绪理解的先决条件。那么,儿童是在与他人(家人、伙伴等)的交往,尤其是与他人情绪的沟通中,先了解到他人的混合情绪,然后才意识到自己所体验的混合情绪吗?这有待于进一步的检验。

本研究旨在以小学儿童为研究对象,探测儿童对同性质混合情绪和对不同性质(冲突)混合情绪理解状况,探测儿童对他人和对自身混合情绪理解的状况及其相互关系。

2 方法

2.1 被试

抽取石家庄市某小学1-6年级各一个班,共256名小学儿童作为被试,由于个别学生没按要求完成测验等原因,最终有效被试为242名。被试分布情况如下:一年级32人,平均年龄7.06岁,男生15人,女生17人;二年级32人,平均年龄8.22岁,男生17人,女生15人;三年级39人,平均年龄9.26岁,男生21人,女生18人;四年级46人,平均年龄10.15岁,男生26人,女生20人;五年级47人,平均年龄11.34岁,男生22人,女生25人;六年级46人,平均年龄11.89岁,男生24人,女生22人。.

2.2 研究材料

以国内外以往研究中被公认为能够引发儿童混合情绪的经典故事情景为材料。

2.3 施测与实验方法

对各年级被试采用半结构式访谈法和测验法。考虑到1年级和2年级被试书面表达能力较弱,采取单独访谈的方式;3-6年级被试采取集中施测的方式;主试由发展心理学专业的研究生担任。

为了避免干扰,保证实验效果,不同性质(冲突)混合情绪理解访谈在同性质混合情绪理解一星期后进行。其中对他人混合情绪的理解采用简单解释任务、解释探测任务两类任务。前者即向儿童讲述故事,并告诉儿童故事主人公体验的混合情绪,让儿童分别简单解释情绪产生的原因;后者是向儿童叙述故事,让被试推测主人公的情绪并解释情绪产生的原因。对自身混合情绪理解采用解释探测任务和回忆自己的经历任务,其中解释探测任务随机选取有提示和无提示两类。前者是让被试想象自己遇到引发混合情绪的情景时的情绪体验,提示被试是否感到混合情绪,但让被试根据自己的实际情况回答;后者是让被试想象自己遇到引发混合情绪的情景时的情绪体验,并根据自己的体验回答感受到的情绪,被试不被提示混合情绪,但在被试只回答一种情绪时,主试追问,还有其他情绪吗?启发其讲述自己混合情绪的经历。

2.4 评分标准

对他人同性质混合情绪理解的评分标准:简单解释任务时,能合理说明一种情绪的原因计1分,合理说明两种情绪的原因计2分。解释探测任务时,能指出一种情绪并合理说明原因计1分,指出两种同性质情绪并合理说明原因计2分。

对自身同性质混合情绪理解的评分标准:无论是提示还是无提示解释探测任务,回答一种并合理解释原因计1分,回答两种情绪并合理解释原因计2分。能讲述自己的同性质混合情绪的经历计1分。

3 研究结果

3.1 对他人混合情绪理解的基本情况

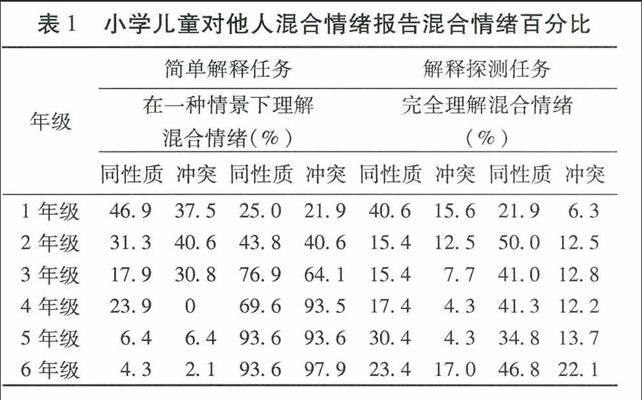

对各年级不同任务中对各情景做出混合情绪理解的人数占总人数的百分比进行汇总,汇总结果见表l。

3.2 对他人混合情绪理解的年级、性别和任务类型效应

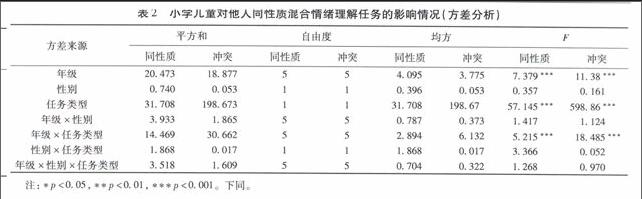

为了进一步考察小学儿童对他人混合情绪理解的影响效应,对同性质和不同性质(冲突)混合情绪理解数据进行6(年级)×2(性别)×2(任务类型)的多因素方差分析,所得数据见表2。

从表2的方差分析结果可以看出,在对他人同性质混合情绪理解上,小学儿童的能力年级主效应非常显著(F=6.605,p<0.001);性别主效应不显著(F=0.357,p>0.01);任务类型主效应显著(F=57.145,p<0.001);年级和任务类型的交互作用非常显著(F=5.215,p<0.001);其他交互作用均不显著。在对他人不同性质(冲突)混合理解上,存在显著的年级效应(F=11.381,p<0.001);性别主效应不显著;任务类型主效应显著(F=598.864,p<0.001;年级与任务类型的交互作用显著(F=18.485,p<0.001);年级与性别、性别与任务类型、年级、性别与任务类型的交互作用不显著。

对他人同性质混合情绪理解得分进行年级差异的多重比较发现,1年级与2-6年级得分均存在显著差异(MD=-0.281,p<0.05;MD=-0.471,p<0.001;MD=-0.440,p<0.001;MD=-0.598,p<0.001;MD=0.668,p<0.001)。2年级5、6年级差异显著(MD=-0.317,p<0.0l;MD=-0.386,p<0.01)。4年级与6年级存在显著性差异(MD=-0.227,p<0.05)。

对他人不同性质(冲突)混合情绪理解得分的年级效应进行多重比较,结果发现,1年级与2-6年级之间均存在显著差异(MD=-0.266,p<0.01;MD=-0.452,p<0.001;MD=-0.494。p<0.001:MD=-0.601,p<0.001;MD=-0.694,p<0.001)。2年级与4、5、6年级均存在显著差异(MD=-0.228,p<0.05;MD=-0.336,p<0.001;MD=-0.346,p<0.001)。其他年级之间差异不显著。

3.3 对自身混合情绪理解的基本情况

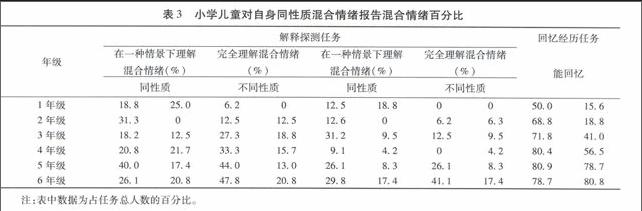

对各年级不同任务中对各情景做出混合情绪理解的人数占总人数的百分比进行汇总,汇总结果见表3。

3.4 对自身混合情绪理解的年级、性别和任务类型效应

为了进一步探讨小学儿童不同性质(冲突)混合情绪的理解能力的影响效应,对自身不同质(冲突)混合情绪提示和无提示探测任务得分进行6(年级)×2(性别)×2(任务类型)的多因素方差分析,分析结果见表4。

由表4可见,对自身同性质混合情绪理解的得分年级差异显著(F=12.145,p<0.001);对自身同性质混合情绪理解的得分任务类型差异显著(F=10.779,p<0.01);性别差异和各因素的交互作用均不显著。进行年级的多重比较发现,1年级与3年级、5年级和6年级差异显著(MD=-0.312,p<0.01;MD=-0.970,p<0.001;MD=-1.119,p<0.001)。2年级与5,6年级之间差异非常显著(MD=-0.657,p<0.001;MD=-0.807,p<0.001)。3年级与5,6年级差异非常显著(MD=-0.629,p<0.001;MD=-0.778,p<0.001)。其他年级之间差异不显著。

小学儿童对自身不同质(冲突)混合情绪理解的探测任务年级主效应显著(F=2.471,p<0.05);任务类型主效应显著(F=6.586,p<0.05);性别主效应和各因素之间的交互作用均不显著。对年级效应进行多重比较,结果发现,1,2年级与5,6年级差异显著(MD=-0.309,p<0.05;MD=-0.416,p<0.01)。其他年级之间差异不显著。

3.5 混合情绪理解中对他人与对自身的对比

对同性质混合情绪理解中他人和自身在相同故事情景下的解释探测任务得分进行相关分析,发现Pearson相关系数r=0.416,p<0.001,相关非常显著。对他人和对自身混合情绪的解释探测任务做相关样本t检验,发现差异非常显著(t=5.479,p<0.001)。

对不同性质(冲突)混合情绪理解中他人和自身在相同故事情景下的解释探测任务得分进行相关分析,发现Pearson相关系数r=0.540,p<0.001,相关非常显著。进一步检验其相关性,进行相关样本t检验,所得数据显示差异不显著(t=0.102,p>0.05)。

4 讨论

4.1 小学儿童混合情绪理解的年龄差异

本研究发现小学儿童的混合情绪理解能力在同性质混合情绪和不同性质(冲突)混合情绪两个方面均存在显著的年龄差异。具体表现为,相对于低年级儿童,高年级儿童能更好的完成混合情绪理解任务。在10-1l岁,儿童已经掌握了对他人混合情绪理解的能力,不同性质(冲突)混合情绪的理解比同性质混合情绪的理解发展较晚。但只表现在解释探测任务中,对于简单解释任务,同性质与不同性质(冲突)的混合情绪水平4年级儿童均已经掌握。小学儿童已经基本具备对他人混合情绪的理解能力,但是在解释探测任务上,仍然有待提高。在对自身混合情绪理解上,5,6年级水平显著高于l,2年级儿童,但在整个小学阶段,小学儿童对自身混合情绪的理解仍然处于较低水平。这与Harter等人(1987)的结论一致,即儿童在11岁掌握混合情绪理解。与王小英等(2010)和宋克霞(2009)的研究结果一致,即儿童在6-7岁开始理解混合情绪。但与卓美红(2008)的研究结果差异很大,这有可能是由于采用的回答方式不同导致,卓美红的研究采取备好选项让儿童选择的方式进行,本研究采用让儿童根据情况自己报告情绪体验的方式。

4.2 小学儿童同性质与不同性质(冲突)混合情绪理解差异

研究发现,除对他人的同性质与不同性质(冲突)混合情绪理解中的简单解释任务得分不存在显著差异,其他任务类型和总得分均存在显著差异。小学儿童的混合情绪理解能力存在着混合情绪类型的差异,小学儿童对不同性质(冲突)混合情绪的理解明显滞后于同性质混合情绪的理解。在对他人混合情绪理解的解释探测任务、对自身的探测任务和回忆任务同性质与不同性质(冲突)混合情绪理解都存在显著差异。只有在对他人混合情绪理解的简单解释任务中,同性质与不同性质(冲突)混合情绪理解差异不显著。这也说明儿童对混合情绪理解的简单解释任务能力发展较早,在低年级就已经发展,而其他能力发展较晚,在低年级阶段只是刚刚起步。这与Harter的结论一致,即儿童先掌握同性质的混合情绪,再掌握不同性质(冲突)的混合情绪。

4.3 小学儿童对他人与自身混合情绪理解的差异

研究结果表明,对他人与对自身混合情绪理解存在显著相关,而且从个人理解混合情绪的情况来看,在对他人任务中报告混合情绪的被试,同时也都在对自身任务中报告混合情绪。这与Larsen(2007)的研究结果一致。两项研究结果均表明儿童对他人混合情绪的理解是对自身混合情绪理解的基础。可见,儿童是在与其他人谈论或分享情绪感受的过程中产生并发展了混合情绪理解能力,并逐渐运用到自身的情绪理解中。

本研究结果说明虽然儿童已经能够理解他人混合情绪产生的原因并作出相应的行为反应,但是当自身在经历这样类似的情景时,却往往根据自己的喜好或其他人的评判标准只选取其中的一种情绪报告。在对他人不同性质混合情绪的理解上,儿童已经能够分析并理解这种不同性质(冲突)的混合情绪。但遇到让自己想象自己遇到这种情景时仍然只会报告一种情绪体验。儿童的回答往往加入个人的喜好和价值判断。

5 结论

小学儿童混合情绪理解水平存在显著的年龄效应,呈现出随年龄增大混合情绪理解水平逐渐提高的发展趋势。对他人和对自身,对他人混合情绪的理解是对自身混合理解的基础,不同性质(冲突)混合情绪的理解能力发展较晚。儿童在同性质和不同性质(冲突)混合情绪的理解能力上存在显著差异。