人教版教科书对《课标》适切性水平分析*

——以初中“数与代数”为例

2015-04-27四川省南充市嘉陵区教育科学研究室蒲大勇

☉四川省南充市嘉陵区教育科学研究室 蒲大勇

人教版教科书对《课标》适切性水平分析*

——以初中“数与代数”为例

☉四川省南充市嘉陵区教育科学研究室 蒲大勇

《基础教育课程改革纲要(试行)》明确指出:“国家课程标准是教科书编写、教学、评估和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础.应体现国家对不同阶段的学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求,规定各门课程的性质、目标、内容框架,提出教学和评价建议.”[1]由此可见,课程标准是教科书编写的主要依据,教科书要与课程标准做到适切.那么,何谓适切?根据《现代汉语词典》的解释,所谓适切,即适合、贴切.适切性是对适切程度的描述.适切性是相对于某一对象而言的.适切性评价是一个匹配的问题,是一个事物对另一个或几个事物的匹配程度.人教版教科书(以下简称教科书)与《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称《课标》)的适切性就是教科书对《课标》的匹配程度.

在初中数学课程中有“数与代数”、“图形与几何”、“统计与概率”、“综合与实践”四个领域的内容.由于内容较多,为了便于研究,我们以教科书七年级和八年级(上)的“数与代数”为例.这部分内容包括有理数、不等式、一元一次方程、二元一次方程组、实数、整式和分式.

一、建立教科书对《课标》适切性评价模型

1.确立《课标》的基本构成要素

《课标》是规定义务教育阶段数学学科的课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件,[2]是对义务教育阶段学生在经过一段时间的学习后应该知道什么和能做什么的界定和表述.《课标》又是《义务教育数学课程标准(实验版)》的修订与完善,[3]部分内容有所变化,为此,我们确立课程性质、课程目标、内容目标、实施建议,以及课程调整为义务教育数学课程标准的基本构成要素.

2.建立教科书对《课标》适切性的评价标准

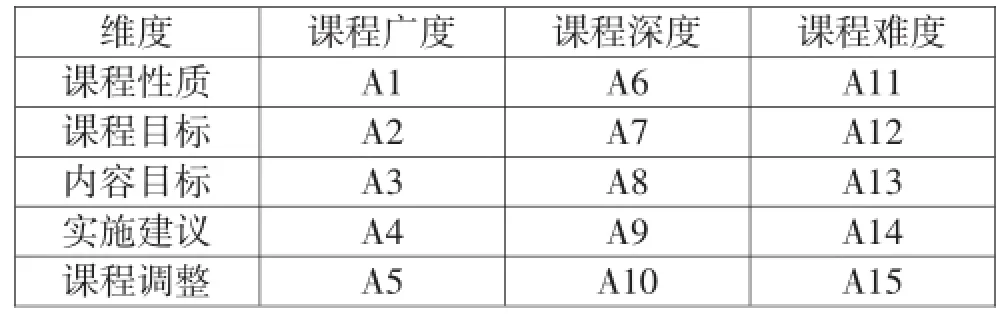

教科书对《课标》的适切性主要从教科书与课程标准的一致性方面进行考虑.影响教科书与课程标准一致性的因素主要包括:课程广度、课程深度和课程难度,这三个要素都在不同程度上影响着其一致性.因此教科书对课程标准适切性的评价标准主要包括十五个方面,如表1.

表1 教科书对课程标准适切性评价维度表

具体描述如表2.

表2 教科书对课程标准适切性评价量标

3.建立教科书对《课标》适切性评价模型

鉴于数学学科的特点和已有的研究成果,我们采用史宁中、孔凡哲等学者的课程难度模课程难度作为刻画教科书对《课标》适切性的重要指标.在该模型中,N表示课程难度,S表示课程深度,G表示课程广度,T表示课程时间,示可比广度,a表示加权系数,它反映了课程对于可比深度与可比广度的侧重程度,课程难度实际上就是可比深度与可比广度的加权平均值.课程广度是指课程内容所涉及的范围和领域的广泛程度,用“知识点”的多少进行量化;课程时间是指完成课程内容所需要的时间,用“课时”的多少进行量化;课程深度泛指课程内容所需要的思维深度,这涉及概念和数学原理的抽象程度,以及概念之间的关联程度,课程内容的推理与运算步骤.课程深度反映了课程之间的设计顺序、编排和组织的逻辑深度,以及所潜在的思维深度.我们通过相应课程目标的不同要求程度的加权平均值来对它们进行刻画.因为对于同一个知识点,对其的要求越高,其所需要的思维程度就越深.而刻画课程目标要求高低的标志是目标动词,在课程标准里,刻画知识技能目标的动词是“了解、理解、掌握、运用”,刻画过程性目标的动词是“经历、体验、探索”,由于我们需要对课程深度进行量化,所以需要对各个水平进行赋值,以区分不同的课程深度值.[8]

因此我们进行规定,如表3.

表3 课程深度赋值表

而课程难度是由课程深度、课程广度、课程时间综合作用的立体结构.需要特别指出的是,这里的课程难度实际上特指绝对的课程难度,亦即静态的课程难度——仅仅从文本角度对教科书进行分析、评价,不涉及课程实施状态下的教科书使用问题,而对教科书的动态分析、评价,还要考虑课程实施中的教师、学生等特别复杂的众多因素.

二、教科书对《课标》的适切性水平分析

1.教科书与《课标》的广度适切性分析

图1 教科书与《课标》课程广度比较图

从图1中可以看出,教科书“数与代数”领域的课程广度总体上大于《课标》要求的课程广度.人教版共计84个知识点,而《课标》中规定的知识点则为63个.从这个角度来看,教科书与《课标》的要求是一致的,基于而又略高于课程标准的要求.但教科书在有理数、整式和分式三个内容上与课程标准的差异较大.

(1)有理数.教科书中的课程广度高于《课标》的要求,具体差异表现在:教科书在有理数的意义、在数轴上表示有理数、比较有理数的大小、相反数和绝对值的意义、相反数和绝对值的计算、有理数的加减乘除运算、有理数的混合运算、有理数的运算律、运用运算律简化运算、简单的混合运算(以三步为主)、乘方的意义等知识点方面与《课标》是一致的;而对于正数和负数的含义、乘方运算、近似数等知识点也做出了要求,这是超越课程标准要求的.

(2)整式.教科书的课程广度远远高于《课标》的要求.这主要是因为《课标》对于整式的除法没有做出要求,而教科书仍然保留了整式的除法这部分内容.教科书这样编写的原因在于:整式的除法是以后学习分式及分式方程等的基础,事实上,单项式除以单项式就是分式的约分,多项式除以单项式的法则就是用作为分母的单项式去除多项式分子中的每一项.所以,整式的除法这部分内容对于学生的后续学习很有意义和价值,教科书把它编入其中,这种对于《课标》的调适是值得肯定的.

(3)分式.教科书中的课程广度高于《课标》的要求,具体差异表现在:教科书在分数的基本性质、分式的约分、最简分式、分式的通分、最简公分母、分式的四则运算法则、简单的分式加减乘除运算等知识点方面与《课标》是一致的;而对于整数指数幂的概念和运算性质、负整数指数幂的转化等知识点也做出了要求,这是超越课程标准要求的.

2.教科书与《课标》的深度适切性分析

图2 教科书与《课标》课程广度比较图

如图2所示,《课标》与教科书相对应课程内容的要求均集中在掌握水平上,其次就是了解水平、理解水平和运用水平.而1.5水平、2.5水平和3.5水平占的比重不大,所以在分析数据的时候可以忽略不计,主要分析了解水平、理解水平、掌握水平、运用水平.

《课标》中处于了解水平的知识点所占的百分比为:16÷(14+6+41+2)=14÷63≈22.22%;理解水平为:6÷63≈9.52%;掌握水平为:41÷63≈65.08%;运用水平为:2÷ 63≈3.17%.教科书相应水平所占的百分比分别为:18÷(18+11+45+4+2+3+1)=18÷84≈21.43%;11÷84≈13.10%;45÷84≈53.57%;4÷84=4.76%,如表4所示.

表4 教科书与《课标》课程深度比较表

从表4中可以明显地看出:教科书在了解水平上与《课标》的要求最为接近,在理解水平和运用水平上教科书比《课标》的要求高,而在掌握水平上《课标》的要求比教科书的要求高.由此可以得出,教科书在了解水平上与《课标》是适切的,而在理解水平、掌握水平和运用水平上教科书与《课标》的适切性不高.

3.教科书与《课标》的难度适切性分析

图3 教科书与《课标》课程难度比较图

如图3所示,虚线代表课程标准中七年级和八年级(上)“数与代数”领域的课程难度曲线,从中我们发现,课程标准中各个部分的课程难度差异很大,教科书与课程标准各个内容的课程难度的差异也较大.其中,教科书对不等式、一元一次方程、二元一次方程组、有理数、实数、分式等课程内容的要求接近课程标准的要求;教科书对整式的要求远远高于课程标准的要求.

三、结论与分析

1.教科书对《课标》的适切性良好

在课程广度、课程深度和课程难度三个维度中,教科书与《课标》在课程广度上的要求是一致的,基于而又略高于课程标准的要求;在课程深度方面,教科书在了解水平上与《课标》是适切的,而在理解水平、掌握水平和运用水平上教科书与《课标》的适切性不高;在课程难度方面,课程标准中各个部分的课程难度差异很大,教科书与课程标准各个内容的课程难度的差异也较大,有的内容教科书的要求接近课程标准的要求,有的内容教科书的要求远远高于课程标准的要求.

2.教科书对《课标》适切性存在的问题

(1)《课标》本身存在的问题.这主要存在四个方面的问题,一是《课标》设计本身的弹性大带来的“难以把握”.由于课程标准改变了过去教学大纲统一的硬性规定,在要求上实行的是“下要保底,上不封顶”,[9]这本是一件好事,但这不仅给教科书编写者也给教师提出了更高的要求,怎样才是“恰到好处”?这不仅考验教科书编写者的智慧,也是对教师使用《课标》和教科书的挑战.二是《课标》理想化成分造成的“难以接地”.课程标准中有很多体现教学前沿的理念,这与当前教学环境有脱节的嫌疑,比如,人们对学生、教师和学校的评价主要以“分数”论英雄,课程标准中所倡导的教学评价方式就很难在实践中落地;又如,《课标》教学建议对教师、学生、环境的要求略高于农村学校的现状.三是《课标》中倡导的教学方式“难以操作”.课程标准中倡导的教学方式虽然很好,但由于很多都是一种理念,缺乏可操作性,这给教科书编写者和一线教师的实际操作带来困难.四是《课标》的要求整齐划一造成“难以落实”.课程标准针对全国所有的地区、所有的学校、所有的教师、所有的学生,但由于中国地域比较辽阔,地区差异大,所以,《课标》的内容缺乏对不同地区、不同层次学校、不同类别的学校要求不同,特别是对农村学校关注不够.

(2)教科书对《课标》适切性存在的问题.这主要存在三个方面的问题,一是教科书与《课标》在理念上的客观差异.教科书本应全面贯彻落实《课标》理念,但由于《课标》制定者与教科书编写者不是相同的人,对同一个问题由于价值取向、基本观点等的差异,“仁者见仁,智者见智”,教科书与《课标》完全不适切也是正常的.同时,从知识的形态上来看,《课标》设计呈现的是知识的学术形态,教科书则是把学术形态转化为教育形态,[10]由学术形态到教育形态有一道“鸿沟”,教科书也不可能与《课标》完全适切.二是教科书本身内容设计的“拔高”.从上面的分析可知,教科书在深度要求上特别是理解水平和运用水平两个方面比《课标》要求高,这种“拔高”是教科书编写者有意而为之.这可能是满足不同地区、不同层次、不同类别学校的需要,也是满足让“优生吃饱,差生吃好”的需要.三是教科书内容素材城市化倾向严重.教科书所选择的题目背景,有很多是描写城市生活中的器具用品,对于生活在城市里的孩子而言,应该是很好的教学素材.但对广大农村地区的学生由于其生活环境在农村,差异较大,对题目中的有些名词不理解,会对审题产生阻碍,从而影响学生学习数学的效果.

四、改进建议

1.对《课标》进行再完善

针对《课标》本身存在的问题,建议在修订、完善过程中做到“四个结合”:一是做到“弹性与刚性相结合”.课程标准设计弹性太大,这给素质较差的数学教师和农村地区的教师带来困难,建议课程标准设计不仅要有“弹性”,同时也要有“刚性”,做到“刚性”与“弹性”相结合,对“下要保底”的内容要继承以前教学大纲的优点,给予提出明确的要求,便于一线教师实际教学操作.二是做到“分类与分层相结合”.比如,在课程标准的“实施建议”部分的教学建议、评价建议应有城市学校、农村学校不同的内容,在教材编写建议中应更多关注农村题材,增强教学中的可操作性;在“统计与概率”的内容标准中的主要内容和结构形式应体现出同一学段及不同学段之间的层次、梯度;在“综合与实践”的内容标准中的主要内容和结构形式应体现出同一学段及不同学段之间的活动和应用的层次、梯度,要关注素材与农村地区学校实际的联系.三是做到“解读与反思相结合”.课程标准的修订与完善是个渐进的过程,在这个过程中需要“理论的实践性解读”与“实践的理论性反思”,[11]注意分析理论的现实意义,深入地思考相关的理论主张对于改进教学究竟有什么新的启示?教学中应当如何去做才能真正促进学生的相关发展?逐步解决:评价的瓶颈始终没有突破,课程、教学理念的变革不能逃避“升学”这个话题;“削枝强干”中的“干”具体所指内容还不够清晰,减负不能依靠过度“削枝”等类似“难以接地”问题.[12]四是做到“继承与创新相结合”.我国先前的“教学大纲”采取“学科核心式”来对教学内容进行阐述,从新一轮课程改革开始则转而采取了“条目并列式”.[13]“条目并列式”最为明显的特征不稳定、不连贯、不统一,即缺乏明显的联系与共同的中心,而这正是“学科核心式”的优点所在,[14]这或许是“难以把握”的重要原因之一,因此,要继承“学科核心式”的优点,认真思考如何才能避免“条目并列式”的弊端,创新课程标准表述方式.例如,在统一地采取了“数与代数”等四个“条目”作为基本的论述框架以后,如何才能更清楚地指明中小学(乃至各个学段)数学教学的主要内容与不同特征.

2.对教科书进行再优化

针对教科书对《课标》适切性存在的问题,建议对教科书进行再优化:一是要对《课标》仔细研读与渗透.本研究表明,在课程广度、课程深度和课程难度三个维度中,教科书对《课标》的适切性总体上是好的,但也还存在适切性不高、教科书的要求高于课程标准的要求等问题.这说明教科书编写者对《课标》的理解不到位,需要进一步仔细研读《课标》,并在教材编写过程中自觉渗透《课标》的理念,严格执行《课标》的要求.二是对教科书部分内容再斟酌.比如,教科书选择与实际生活联系紧密的题材作为内容,在习题中设置恰当的问题情境,有利于学生开展自主探索活动,亲身经历探索过程,能够帮助学生形成抽象的数学思维,充分体会数学知识与现实生活的联系.教科书的设计要更加重视学生思考、解决问题的方法和策略,注重强调学生在解决问题后的回顾与反思,要更加关注学生学习的过程而非结果.要对使用过程中发现的问题进行再斟酌、再完善.又如,教科书编写应积极考虑农村地区的实际,教学内容的素材载体要有适当的农村地区学生的生活内容.对综合实践活动内容要充分考虑学生现有的生活条件,不能过分体现城市风格.三是初高中争取实现教科书编写一体化.“数学教材必须要展示数学的内在本质”,[15]数学的本质是有体系、有结构、有逻辑的,整个中学阶段的数学课程是一个整体,所以初中数学与高中数学课程标准与教科书的编写不能各扫门前雪,而要争取通话、合作、共同完成.编写初中数学教科书要研究小学和高中数学教科书;同样,编写高中数学教科书也要研究初中数学教科书,达到“编写有分工,讨论需合作”,实现教科书编写一体化.[16]四是强化配套教科书资源的建设开发.教科书配套资源是教师和学生必不可少的辅助材料,也是教科书的有益补充.所以,教科书编写者在教科书编写时,要加强配套教科书资源的开发,这样便于教师对教科书的理解和使用,也有利于促进学生的数学学习.

1.中华人民共和国教育部.基础教育课程改革纲要(试行)[N].中国教育报,2001-07-27(2).

2.中华人民共和国教育部制定.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

3.中华人民共和国教育部.全日制义务教育数学课程标准(实验稿)[M].北京:北京师范大学出版社,2001.

4.人民教育出版社课程教材研究所.义务教育教科书·数学(七年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2012.

5.人民教育出版社课程教材研究所.义务教育教科书·数学(七年级下册)[M].北京:人民教育出版社,2012.

6.人民教育出版社课程教材研究所.义务教育教科书·数学(八年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2013.

7.史宁中,孔凡哲,李淑文.课程难度模型:我国义务教育几何课程难度的对比[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2005(6).

8.王辉.不同版本初中数学教科书与课程标准的一致性分析——基于数与代数领域的课程难度层面[D].长春:东北师范大学,2007.

9.曹平原.数学课程标准实施中的困惑与建议[J].中学数学(下),2013(9).

10.张奠宙,王振辉.关于数学的学术形态和教育形态——谈“火热的思考”与“冰冷的美丽”[J].数学教育学报,2002,11(2).

11.郑毓信.《数学课程标准(2011年版)》的“另类解读”[J].数学教育学报,2013,22(1).

12.朱黎生.《义务教育数学课程标准(2011年版)》修订了什么[J].数学教育学报,2012,21(3).

13.郑毓信.《义务教育数学课程标准(2011年版)》之审思[J].小学教学(数学版),2012(7-8).

14.马立平.美国小学数学内容结构之批评(交流稿).

15.李善良.论中小学数学教材编写的基本原则[J].数学教育学报,2007,16(1).

16.杨慧娟.数学教育价值的重新审视——姜伯驹先生谈数学课程改革[J].数学教育学报,2010,19(4)

2012年度四川省中小学教学名师专项课题项目“义务教育数学课程标准的适切性研究”(编号:川教函〔2012〕901号).