舷外雷达有源诱饵在舰艇编队中作战使用研究

2015-04-25安永超李海娇

成 伽,姜 宁,安永超,李海娇

(1.海军大连艇学院,大连 116018;2.解放军92270部队,威海 264200;3.解放军92841部队,汕头 515074)

0 引 言

反舰导弹是水面舰艇面临的主要威胁。随着技术的发展,干扰寻的模式在反舰导弹上的应用越来越广泛。用传统的舰载有源干扰和无源干扰方式不能完全适应现代海战的需求。舰载舷外有源诱饵是一种有效的舰艇自卫反导防御手段,是传统有源、无源干扰手段的重要补充[1]。

目前对单舰使用有源诱饵对抗反舰导弹的研究较多,许多文章从不同角度,对诱饵发射的时间、距离、角度进行仿真计算以寻求最佳作战效果。

现代海上作战,多以编队形式进行。编队作战中,单舰发射诱饵不当可能将导弹引向友邻舰,造成兵力损伤。因此,研究舷外有源诱饵在编队中的作战使用问题具有现实意义,对提高编队的电子对抗系统作战能力具有一定的参考价值。

1 单舰诱饵的作战使用

1.1 诱饵的类型

根据使用方式不同,舷外有源诱饵主要包括飞行式、伞降式、漂浮式和拖曳式4种类型[2]。根据样式不同,舷外有源诱饵分为红外有源诱饵和雷达有源诱饵。本文以伞降式舷外雷达有源诱饵进行质心干扰为例进行研究。

1.2 舷外雷达有源诱饵质心干扰原理

舷外雷达有源诱饵通过放大转发与目标舰艇回波信号一致的雷达信号,对单脉冲雷达进行非相干双点源干扰,其干扰作用的机理是质心效应[3]。

质心干扰是指雷达的空间跟踪点位于其分辨单元的能量中心上。当雷达分辨单元存在2个目标时,雷达则跟踪由2个目标共同构成的能量中心,通常把这个能量中心称为质心。若诱饵弹处于雷达波束范围内,导弹将跟踪目标舰艇和诱饵的雷达回波能量中心(质心点),从而偏离舰艇方向。

1.3 舷外雷达有源诱饵布放角度、距离

合适的诱饵投射角度、距离对发挥诱饵的最大作战效能有着十分重要的影响。在布放角度上,最佳布放角为与导弹入射舷角成90°,良好布放角为与导弹入射舷角成30°~150°[4]。在布放距离上,确保诱饵位于末制导雷达寻的头距离分辨单元的前提条件下,有源诱饵布放距离越远,对舰艇的保护效果越好。如果没有足够的信息决定有源诱饵的最佳布放距离,则较好的方法是舰艇把有源诱饵布放在较短的距离内,以保证有源诱饵处于末制导雷达寻的头视线之内[5]。

2 诱饵在编队中的作战使用

假设编队由3艘驱护舰组成,队形为人字队,队列角150°,间距3 nmile[6]。假设导弹从编队正面来袭,导弹捕捉前哨舰,由前哨舰发射诱饵,因本文主要研究导弹在穿越舰艇与诱饵的能量质心后是否会击中友邻舰艇,因此仿真时取导弹入射舷角为0°~90°,研究对左后舰艇的影响(导弹入射舷角为270°~360°,对右后舰艇3的影响同理)。

2.1 仿真模型建立

2.1.1 坐标系的建立

本文假设编队在搜索到导弹末制导信号时,即发射有源诱饵。以干扰弹发射时刻舰艇所在位置为原点,舰艇的航行方向为Y轴正方向,与Y轴垂直的顺时针方向为X轴正方向。态势如图1所示。

图1 态势图

2.1.2 初始态势设定

为简化计算,设舰艇做匀速直线运动,忽略风的影响。导弹攻击方式采用比例导引法模拟。先以诱饵最佳布放角(即与导弹入射舷角成+90°)为研究对象。

2.1.3 运动方程及对抗过程位置参数解算

参数换算:将导弹来袭真方位换算为舷方位:

式中:βD为导弹来袭真方位;βDx为舷方位;T Cj为舰艇航向。

2.1.3.1 初始态势的位置参数解算(t=0)

(1)舰艇所在位置

(6)穿越质心点后导弹位置

设导弹穿越质心点时刻为n,导弹穿越质心点后按穿越前一刻的角度进行匀速直线运动,则导弹穿越质心点后的运行角度为:

2.2 仿真

设导弹末制导雷达开机距离为10 000 m,飞行速度0.85 Ma;编队采取方位队形式,队列角150°,间距3 nmile,舰艇航速10 kn,航向0°;诱饵在导弹末制导雷达开机时即发射,发射距离150 m,发射舷角与导弹入射舷角成90°;舰艇在导弹来袭方向上的雷达截面积为1 000 m2,诱饵有效辐射功率为8 k W,导弹末制导雷达发射功率为40 k W,天线27 d B。

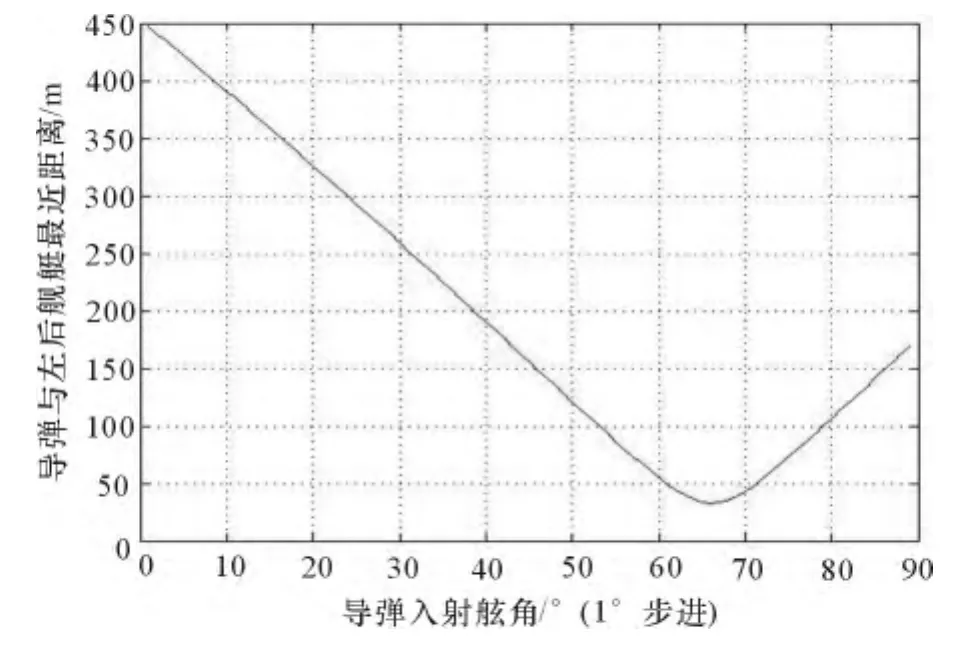

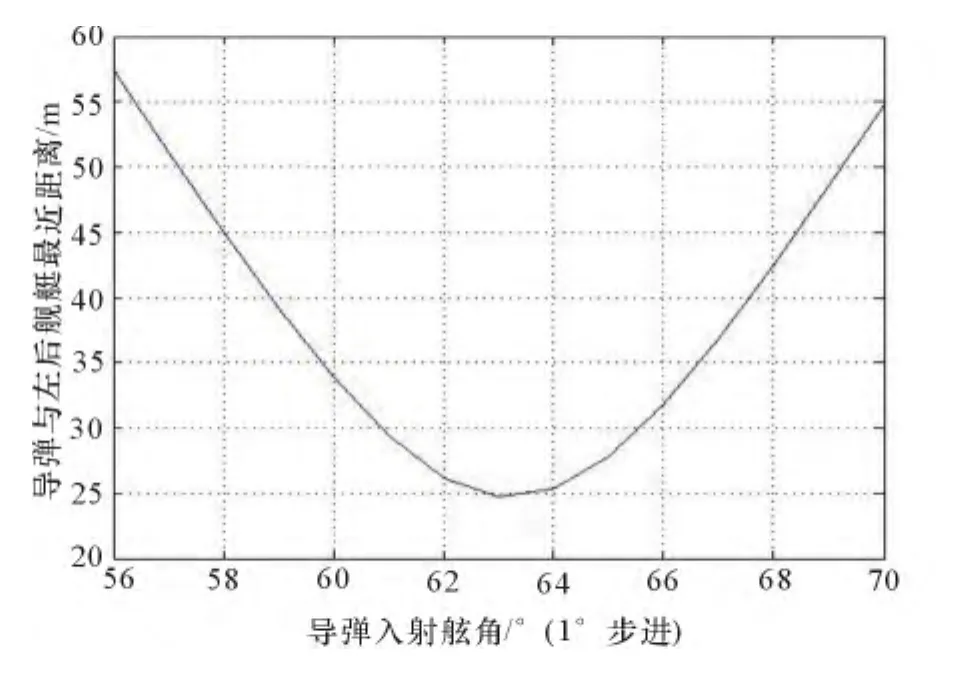

将上述参数带入相关方程,导弹入射角从0°~90°,以1°步进,利用 Matlab进行仿真计算,得出导弹距左后舰艇2的最近距离,如图2所示。

图2 诱饵布放角与导弹入射舷角成90°

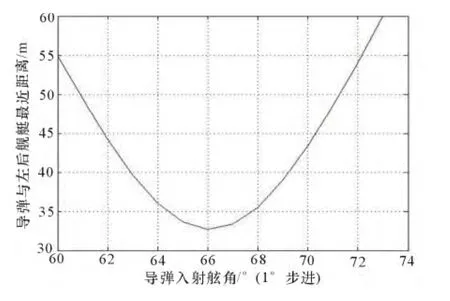

为简化计算,将左后舰艇视为半径为60 m的圆,视导弹与左后舰艇最近距离小于60 m为击中舰艇,如图3所示。

由图3可知,在诱饵布放角与导弹入射舷角成90°的情况下,导弹入射舷角为60°~73°时,导弹距左后舰艇的最近距离小于60 m,击中舰艇,且在66°时距离最近,为32.5 m。

以上为诱饵布放角与导弹入射舷角成90°情况下的仿真。

图3 诱饵布放角与导弹入射舷角成90°

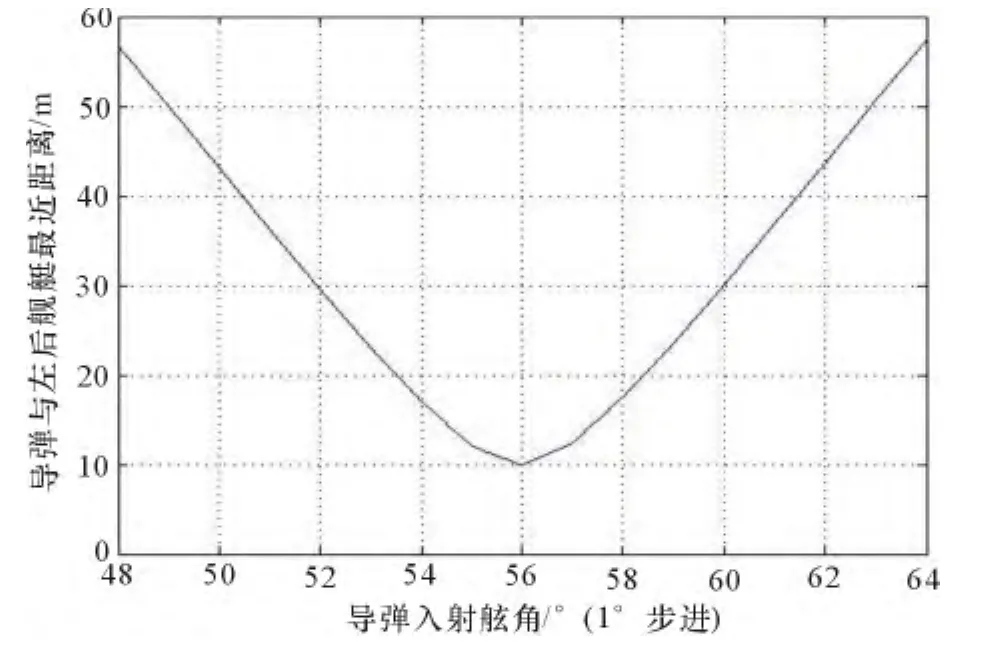

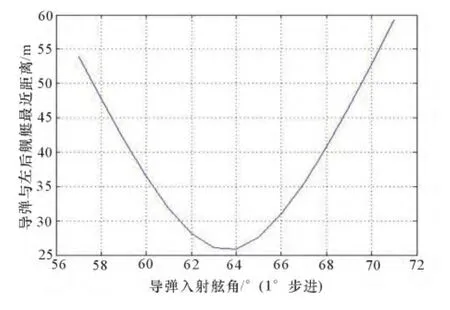

在单舰作战时,诱饵布放角与导弹入射舷角成+30°~+150°时(本文取导弹入射舷角为0°~90°),亦可取得一定作战效果。分别将诱饵布放角与导弹入射舷角成+30°,+60°,+120°,+150°的情况进行仿真,得出导弹距左后舰艇的最近距离小于60 m的导弹入射舷角,如图4~图7所示。

图4 诱饵布放角与导弹入射舷角成30°

图5 诱饵布放角与导弹入射舷角成60°

由图4可知,在诱饵布放角与导弹入射舷角成30°的情况下,导弹入射舷角为48°~64°时,导弹距左后舰艇的最近距离小于60 m,击中舰艇,且在56°时距离最近,为10 m。

图6 诱饵布放角与导弹入射舷角成120°

图7 诱饵布放角与导弹入射舷角成150°

由图5可知,在诱饵布放角与导弹入射舷角成60°的情况下,导弹入射舷角为57°~71°时,导弹距左后舰艇的最近距离小于60 m,击中舰艇,且在64°时距离最近,为26 m。

由图6可知,在诱饵布放角与导弹入射舷角成120°的情况下,导弹入射舷角为56°~70°时,导弹距左后舰艇的最近距离小于60 m,击中舰艇,且在63°时距离最近,为25 m。

由图7可知,在诱饵布放角与导弹入射舷角成150°的情况下,导弹入射舷角为47°~63°时,导弹距左后舰艇的最近距离小于60 m,击中舰艇,且在55°时距离最近,为9 m。

截取导弹距左后舰艇的最近距离小于60 m的情形,综合以上仿真数据,可知:

(1)最小距离随导弹入射舷角的变化成抛物线状,最小值基本位于导弹入射舷角跨度中间值处;

(2)诱饵布放角与导弹入射舷角成60°与120°、30°与150°最近距离随导弹入射舷角的变化相似;

(3)诱饵布放角与导弹入射舷角成90°时的距离最小值,大于成60°与120°时的距离最小值,大于成30°与150°时的距离最小值;

(4)当导弹入射舷角为47°~73°时,舰艇在与导弹入射舷角成30°~150°的范围内发射诱饵,最小距离均小于60 m,都可能诱偏导弹击中友邻舰艇。

为保证单舰有效使用诱饵,且不致使导弹击中友邻舰艇,在导弹入射舷角为47°~73°的情况(在本文设定参数)下,不应使用诱饵。

3 结束语

通过建模仿真计算,得出如下结论:在舰艇编队作战中,导弹从某些舷角入射时,单舰发射舷外雷达有源诱饵,会将导弹诱偏至友邻舰艇。因此,在舰艇编队作战时,考虑单舰有效使用有源诱饵且不致使将导弹诱偏至友邻舰艇,在导弹从某些舷角入射时,应慎重选择有源诱饵的使用。本文对舷外雷达有源诱饵在舰艇编队中的作战使用进行研究,提供了一定的参考价值。

为简化计算,本文未考虑风的影响以及舰艇机动等因素,综合考虑影响因素,对本问题进行进一步的仿真研究,可将舷外雷达有源诱饵在编队中的作战使用问题深化。

[1]Lai Qin-fu,Dai Huan-yao,Zhao Jing,Feng De-jun,Wang Xue-song.A novel approach of countering centroid jamming by using INS information in terminal guidance[A].IEEE Conferences ICSP 2010[C].Beijing,China,2010:2121-2124.

[2]张林,龙飞,潘莉莉.外军舰载舷外有源诱饵技术现状[J].大连舰艇学院学报,2010,33(1):114-116.

[3]王万通.投掷式有源雷达诱饵技术分析[J].电子对抗技术,1997(3):1-3.

[4]朱炳贤.舷外有源诱饵对付反舰导弹的有效性[J].水雷战与舰船防护,2003(4):11-12.

[5]张新如,姜伟,刘铁军.舷外有源诱饵防御反舰导弹的建模计算与分析[J].舰船电子对抗,2009,32(1):36-39.

[6]谭安胜,邱延鹏,汪德虎.新型驱护舰编队防空队形配置[J].火力与指挥控制,2003,28(6):6-9.

[7]杜建东.舷外雷达有源诱饵在舰艇反导中的运用研究[J].航天电子对抗,2012,28(5):4-6.