档案犯罪研究综述

2015-04-23刘子芳

刘子芳

摘 要:档案犯罪研究历经近二十年的发展,取得了一定的成果。对档案犯罪研究文献年度、期刊、研究人员工作性质分布的分析和对档案犯罪概念、特征、对象、犯罪构成、罪种以及立法完善等已有研究成果的梳理,不仅对以后的研究具有借鉴意义,而且对档案行政执法实践中涉刑案件的判定、处理具有很大的指导作用。

关键词:档案行政执法;档案犯罪;综述

1 引言

档案犯罪是档案违法行为中最严重的一种。为了解档案犯罪的研究概况,本文以中国知网学术文献数据库为数据来源,以“档案犯罪”为关键词精确检索到12篇文献。以“档案犯罪”为主题共检索到159篇文献,精确到题目中真正有“档案犯罪”字样的只有30篇文献(其中包括以关键词检索到的12篇)。这30篇文献中,最早的是李磊1997年发表于《档案与建设》第11期的《新刑法中的档案犯罪》,最晚的是2014年张胜全发表在《档案管理》第2期的《档案犯罪竞合问题研究》和刘丽英发表在《山西档案》第2期的《论国有档案犯罪的认定》两篇文献。本文基于这30篇文献对档案犯罪的研究状况作一综述。

2 档案犯罪研究文献统计分析

2.1 档案犯罪研究文献年度分布

从文献年度分布情况来看,对档案犯罪问题的研究主要有两个高潮阶段。一个是1997年《刑法》增加了档案犯罪法条后的2000年,共发表文献4篇;一个是《档案法》颁布20周年时的2007年,共发表文献8篇。从文献发表数量来看,对档案犯罪的研究整体上还较薄弱,有待进一步加强。从文献发表数量趋势上看,2010年以后呈稳定上升趋势,说明对档案犯罪的研究正逐步引起关注。

2.2 档案犯罪研究文献期刊分布

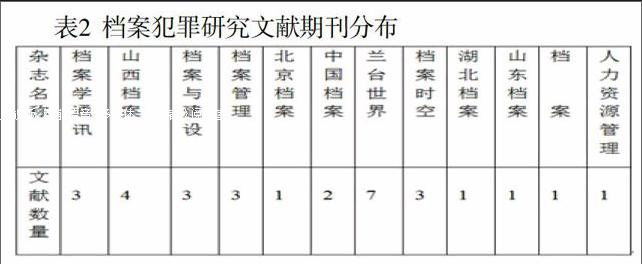

从文献期刊分布来看,档案犯罪研究文献主要分布在档案事业类核心期刊上,共发表文献24篇,占文献发表量的80﹪。此数据一方面说明档案事业类核心期刊占据着档案犯罪研究的绝对优势地位,另一方面也说明档案犯罪作为一种特殊性犯罪,涉及面较窄,还没有引起其他相关社会期刊的关注。

2.3 档案犯罪研究文献作者工作性质分布

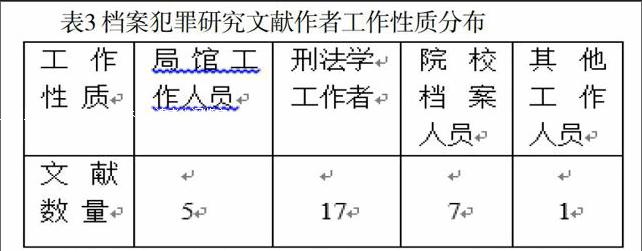

从文献作者分布来看,从事法律和刑法学研究的人员共发表文献17篇,占总文献发表量的66.66﹪,是档案犯罪研究的主力。从文献个人发表数量看,发表3篇的作者有罗翔(中国政法大学刑事司法学院)、张胜全(河南科技大学法学院)、栾莉(中国人民公安大学法学院)、孙景仙(北京建筑工程学院文法学院)等4人,共发表文献12篇,占总文献发表量的40﹪。文献涉及的其他22名作者(含4名合著)均发表文献1篇。从作者文献发表量整体来看,还没有形成档案犯罪研究的核心作者群。

3 档案犯罪研究文献涉及的主要内容

3.1 档案犯罪概念。在30篇文献中,涉及论述档案犯罪概念的主要有以下几种观点:

李磊认为,档案犯罪是指行为人出于某种非法目的,强行占有、秘密窃取属于国家所有的档案,情节严重,触犯刑律,依法应受刑罚处罚的行为。[1]崔爱鹏、李淑娟认为,所谓档案犯罪,是指涉及档案和档案管理的犯罪。[2]李建立则认为崔爱鹏、李淑娟有关档案犯罪的概念太笼统。认为档案犯罪的概念应阐述为:档案犯罪是具有严重的社会危害性,违犯刑法禁止性规范,抢夺、窃取、擅自出卖、转让国有档案等应受刑罚处罚的违法行为。[3]

连志英、倪东风、谢雨、苗华清等认为,档案犯罪应具备犯罪的两个基本属性,即犯罪的社会属性和法律属性。并通过对犯罪两个基本属性的分析后认为,档案犯罪是指具有社会危害性,依照法律规定应受刑罚处罚,侵害国家对档案管理秩序的行为。[4] [5] 牧晓阳认为,档案犯罪是指违反我国《刑法》,以国家档案制度和档案权益为犯罪客体的犯罪行为。档案犯罪包括显性档案犯罪和隐性档案犯罪。[6]

张胜全认为,档案犯罪,可作广义与狭义两种理解。从广义上讲,档案犯罪是指所有与档案管理有关联的犯罪,包括以档案为犯罪工具的犯罪和以档案为犯罪对象的犯罪。从狭义上讲,档案犯罪仅指以档案为犯罪对象的犯罪。张胜全通过对法学界对档案犯罪几种观点的分析后认为,档案并非一种经济意义上的财产,而是一种历史文化资源。档案价值主要表现为证据价值和情报价值,而不是经济价值。因此,为了凸显刑法对档案保护的立法宗旨,对档案犯罪应作狭义理解,仅指以档案为犯罪对象的犯罪。[7]

梳理上述观点可以看出,目前关于档案犯罪的概念还没有形成统一的认识。其分歧的实质在于:档案犯罪是仅限于《刑法》第329条规定的犯罪或是包括《刑法》中与档案管理秩序相关的其他犯罪。档案犯罪是仅限于以侵犯档案法益为犯罪客体的犯罪或是以侵犯国家档案管理秩序为犯罪客体的犯罪,或者是以侵犯国家档案管理秩序和侵犯档案法益为犯罪客体的犯罪都是档案犯罪。

3.2 档案犯罪的特征。关于档案犯罪特征,有四位作者在文献中作了论述。崔爱鹏、李淑娟认为,档案犯罪的特征有客体特征、客观特征、主观特征和主体特征四个方面;[8]而谢雨、苗华清则在文献小标题下直接将档案的犯罪特征描述为档案的犯罪对象、主体、主观方面、客体、客观方面。[9]

李建立认为,崔爱鹏、李淑娟把档案犯罪的特征归结为客体特征、客观特征、主体特征和主观特征,从刑法学理论上讲,这是档案犯罪的四个构成要件,并非特征。认为档案犯罪作为犯罪的种概念,理应具有犯罪的三个基本特征,即严重的社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性。档案犯罪概念的上述三个特征,是辩证统一的,缺一不可。其中严重的社会危害性是本质特征,刑事违法性和应受刑罚处罚性是从严重的社会危害性特征派生出来的。三个特征互相联系,不可分割,共同构成档案犯罪概念的总体,成为区分罪与非罪的总标准。[10]

连志英、倪东风认为,档案犯罪的特征包括档案犯罪的基本特征和档案犯罪的构成特征。有些文章将档案犯罪这两方面的特征混为一谈。这是不对的。档案犯罪的基本特征即具有社会危害性和依法应受刑罚处罚性。档案犯罪的构成特征即是指档案犯罪的构成要件,即档案犯罪的主体、主观方面、客观方面及客体。[11]

3.3 档案犯罪的对象。关于档案犯罪对象问题,归纳起来主要有三种观点:第一种观点认为,档案犯罪对象仅限于《刑法》第329条规定的国家具有所有权的档案;第二种观点认为,档案犯罪的对象既包括国家具有所有权的档案,也包括国家代为保管、寄存的档案、档案复制件;第三种观点认为,档案犯罪的对象既包括国家具有所有权的档案,也包括非国有档案,但非国有档案不能一概而论。上述三种观点存在差异的实质问题,其实就是关于国有档案和档案犯罪概念(狭义或者广义)理解的问题。坚持狭义档案犯罪的学者认为,档案犯罪的对象仅限于《刑法》第329条规定的国家所有的档案。坚持广义档案犯罪的学者认为,《刑法》中涉及档案的犯罪都应该属于档案犯罪,档案犯罪的对象除《刑法》第329条规定的国家所有的档案外,还包括由国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体和其他组织代为保管、寄存的非国有档案、档案复制件。

3.3.1 国有档案。国有档案是档案犯罪的对象,文献已取得共识。但对于国有档案的范围,文献中还存在一定的差异,其主要观点如下:

姚刚认为,受刑法保护的档案对象仅限于国有档案。刑法从所有权关系的角度来界定保护档案的范围,这反映了刑法保护的重点和立法者希望有效利用有限的刑事司法资源的立法初衷。[12]

孟伟认为,国有档案是指由国家档案部门、国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体和其他组织保管的、所有权属于国家的档案。对于原属集体或个人所有的档案, 如果为国家所收购或征购,或者为原所有人出售、捐赠给国家的,也应视为国家所有的档案。国家持有的非国有档案不属于国有档案。[13]

罗翔认为,档案犯罪的对象主要是国有档案,包括国家具有所有权的档案,被国家征购、收购的原属集体或个人所有的档案。寄存于国家档案馆的集体和个人所有的、对国家和社会具有保存价值或者应当保密的档案应当视为国有档案。[14]

栾莉认为,根据《刑法》第91条第3款的规定,寄存于国家档案行政管理部门的集体和个人所有的、对国家和社会具有保存价值或者应当保密的档案,虽然其所有权并没有转移给国家,但是由于在国家档案行政管理部门的管理之下,应当视为国有档案。[15]

张胜全认为,档案犯罪属于行政犯罪,以违反《档案法》的规定为前提,应当根据《档案法》的规定进行理解,即档案犯罪中的档案只包括对国家和社会具有保存价值的原始记录,不宜将档案“泛化”。刑法上的国有档案是指国家档案行政管理部门和国家档案馆持有的档案,由国家档案行政管理部门代管的或寄存于国家档案馆的集体档案或个人档案,虽然民法上的所有权并没有转移,但它们同时也属于刑法上的国有档案[16]

黄丽勤认为,刑法中的所有并不等于民法中的所有权,其是指“持有”,即主体对财物事实上的管理、控制和支配占有,是人对财物事实上的支配和管理,这主要是因为,刑法是通过惩治违法犯罪行为来保护法益的,为了彻底保护法益,必须预防和惩治犯罪,必须从根本上杜绝一切违法犯罪行为,即使其侵害的主体并非法益的所有权人。因此,所谓“国家所有的档案”,根本不需要将其“视为国有档案”,盗窃、抢夺该档案,情节严重的,同样要构成抢夺、窃取国有档案罪,擅自出卖、转让该档案,情节严重的,同样要构成擅自出卖、转让国有档案罪。[17]

3.3.2 档案复制件。对于档案复制件是不是档案的犯罪对象,文献中也没有取得共识,其主要观点有:

孟伟认为,档案复制件不应认定为“国有档案”。其理由:一是按照罪由法定的原则,违法不一定犯罪,《刑法》上没有规定,就不构成档案犯罪。二是根据《档案法》规定,档案仅指原件而不包括复制件,档案与档案复制件是有区别的。三是虽然档案是载体和信息的统一体,但复制件犯罪并没有侵害档案原件,可以构成其他犯罪,但并不构成档案犯罪。[18]

张胜全认为,档案复制件无论在本质属性还是价值功能上都与档案原件存在重大差别,二者的法律地位根本无法等同。这也是为什么档案法将档案与档案复制件的交换、出卖、转让条件分别规定的原因。因此档案犯罪的对象应仅指档案原件不包括复制件。[19]

黄丽勤认为,对于国有档案复制件能否认定为国有档案,不能一概而论。要综合考虑档案的种类、其价值体现物、原件和复制件的数量、是否已经开放等诸多因素,从处罚的必要性角度对刑法中的档案进行实质解释。在一般情况下,侵犯档案复制件的行为不构成档案犯罪,但是,如果档案原件已经灭失,侵犯档案复制件将使国有单位彻底失去对该档案的管理和控制的,无疑要构成档案犯罪。[20]

栾莉认为,档案是一种以不同的物质载体形式包含的历史记录,档案复制件同样是对档案信息的再现。刑法不仅仅要保护档案物质载体本身,而且还必须保护这种载体所包含的内在信息。档案复制件必须与原件一样受到刑法的同等保护。[21]

罗翔认为,国有档案复制件同样是对国有档案信息的再现。侵犯国有档案复制件的行为违反了档案法规,必须受到法律的严格的控制。将国有档案复制件解释为国有档案是一种扩张解释,将国有档案复制件解释为国有档案并未超越语言的最大范围。换言之,档案复制件同样符合《档案法》第2条有关“档案”的定义。[22]

3.3.3 非国有档案。关于非国有档案是否档案的犯罪对象问题上,除上面涉及国家档案行政机关强制代管的原属于集体和个人所有的对国家和社会有保存价值的档案,寄存在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体和其他组织的档案外,罗翔、孙景仙、谢雨、苗华清等认为,档案的犯罪对象还包括非国有档案,这部分档案主要是在刑法中受到保护的非国有的会计档案。[22][23][24]

3.4 档案犯罪的罪名。档案犯罪的罪名,在刑法学上又称犯罪的类型,俗称罪种。张胜全认为,按照刑法罪行归属原则,档案犯罪的实行行为包括抢夺、窃取、出卖、转让4种类型,是选择性罪名。其他涉及档案的犯罪则是其他实行行为的犯罪,不构成档案犯罪。[25]

连志英、倪东风认为,根据档案犯罪概念,档案犯罪这一类罪,仅限于《刑法》第329条规定的两个罪名,太过于狭窄。还应包括以下罪名:故意、过失损毁文物罪,倒卖文物罪和将珍贵文物私自出售、赠送给外国人罪,玩忽职守罪。[26]

李伟、李玉英认为,档案犯罪包括抢夺、窃取国家档案罪,擅自出卖、转让国家档案罪,滥用职权、玩忽职守罪,泄露国家秘密罪。[27]

郝彦收认为,档案犯罪包括妨害文物管理罪(《刑法》第329 条第一款“抢夺、窃取国有档案罪”、第二款“擅自出卖、转让国有档案罪”),故意、过失损毁文物罪,玩忽职守罪与重大责任事故罪,故意、过失泄露国家秘密罪与为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪。[28]

罗翔、栾莉等认为,纵观我国刑法、刑法修正案以及附属刑法的规定,目前的档案犯罪主要有以下几种:抢夺、窃取国有档案罪,擅自出卖、转让国有档案罪,隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪,故意损毁文物罪和过失损毁文物罪,滥用职权罪,玩忽职守罪,失职造成珍贵文物损毁、流失罪。[29] [30]

3.5 档案犯罪的构成。对于档案犯罪的构成,文献中也存在不同的观点,归纳起来主要有以下几点:

3.5.1 关于档案犯罪的主体。狭义档案犯罪说认为,档案犯罪主体为一般主体, 即凡是已满16 周岁,具有刑事责任能力的自然人,都可以成为本罪的主体。根据《刑法》第30条的规定,单位不能成为本罪的主体。广义档案犯罪说认为,根据我国刑法规定,大多数档案犯罪的主体只能是自然人,但个别档案犯罪包括特殊主体和单位。

3.5.2 关于档案犯罪的主观方面。狭义档案犯罪说认为,档案犯罪在主观方面都是直接故意,过失不构成档案犯罪。广义档案犯罪说认为,档案犯罪作为一类罪,主观方面可以是故意也可以是过失,而并非只能是故意。

3.5.3 关于档案犯罪的客体。狭义档案犯罪说认为,档案犯罪侵害的客体是复杂客体,即国家所有的档案管理制度以及国家对国有档案的所有权。档案犯罪侵犯的对象仅限于国家所有的档案。广义档案犯罪说认为,档案犯罪的客体是复杂客体,是指国家对档案的管理秩序及档案的所有权。

3.5.4 关于档案犯罪的客观方面。狭义档案犯罪说认为,档案犯罪在客观上表现为行为人实施了侵害国家档案的行为。广义档案犯罪说认为,档案犯罪客观方面表现为行为人实施了侵害国家档案管理秩序的行为。

3.6 档案侵害行为的特征。关于档案侵害行为特征问题,文献中只有一篇涉及。张万寅认为,档案侵害行为特征有三个方面:一是作用于受害人的间接性。和其他形式的侵害行为不同, 档案犯罪中的危害行为首先并且最大量地作用于档案这一中介,在档案因特定危害行为受到侵害时,他人对档案的利用并未中止;另外,尽管以特定的人为中心所形成的区域资源相对有限,但区域内潜在的利用需求具有极强的依赖性,因此任何危害档案的犯罪行为最终不可避免地会影响到不特定的单位和个人。二是危害结果产生的缓慢性。由于任何危害档案的犯罪行为都是在一个广大的空间内和长久的时间内起作用的,它的作用相应是一个持续、缓慢的过程;同时,另外有一些危害档案的犯罪行为,由于在一定的时空内作用缓慢,要经历一段时间的潜伏期才会出现危害后果,从而使及时取证几乎不可能。三是导致危害结果的因素多元性。在危害档案的犯罪中, 导致危害结果的因素常常复杂多样,同时,还应注意到危害档案的犯罪行为在某些情况下是附属于那些创造经济利益、增加“有价值”的行为,而且认识危害档案的犯罪行为常常需要有专业的、高深的科技知识为依托。[31]

3.7 档案犯罪立法完善问题。关于档案犯罪立法完善问题,文献中有多篇论述,主要观点有:吴娟认为,从法律体系的角度来看,《档案法》与《刑法》的衔接是不完全的。一是档案犯罪的对象过窄。二是《档案法》与《刑法》的不完全接轨,导致整个档案管理的法律力度降低了。三是《档案法》与《刑法》对档案管理的规范都集中在档案本身,而对档案信息的处罚则要以侵犯档案内容为依据,主要以侵权法来进行调整,这种调整力度相对较弱。[32]

牧晓阳认为,目前的立法主要存在三个问题:一是对不同性质的档案保护不平等。二是不同档案立法彼此孤立。三是现行档案犯罪规定不够合理。建议加强对不同性质档案的保护,完善档案犯罪罪名,规范现有显性档案犯罪。[33]

田春晖、苗华清认为,档案犯罪的刑事政策有待进一步改善:一是加强对档案犯罪的道德预防。二是改变“厉而不严”的刑事政策。三是增大财产刑和资格刑的比重。四是适当采用轻刑化措施。五是注重改造和矫正犯罪。六是完善司法合作机制。[34]

4 结语

自1997年《刑法》增设档案犯罪罪种后,档案犯罪研究开始起步,历经近二十年的发展,取得了一定的成果,但从文献发表量上看,整体上还处于起步阶段,没有形成完整的研究体系和核心研究领军人物。从研究人员上看,由最初的以档案工作者为主体发展到以法律、刑法学者为主体,研究视野逐步拓宽。从研究内容上看,由最初的注重实践到注重法理内在规律的转变,从法理上去规范和解释档案犯罪的概念、内涵、构成以及《档案法》与《刑法》的衔接完善,研究内容不断深入。本文通过对档案犯罪研究成果的梳理,不仅对以后的档案犯罪理论研究有借鉴意义,而且对档案行政执法实践也有一定的指导和促进作用。

﹡本文为2013年度国家社会科学基金项目《依法治档研究》(项目编号:13BTQ068)的阶段性成果之一。

参考文献:

[1]李磊.新刑法中的档案犯罪[J].档案与建设, 1997(11):24~25.

[2][8]崔爱鹏,李淑娟.浅议档案犯罪[J].档案管理, 1999(6):4~5.

[3][10]李建立.浅议档案犯罪的概念、特征和犯罪构成[J].档案管理, 2000(2):17~18.

[4][11][26]连志英,倪东风.档案犯罪若干问题的分析[J].档案学通讯, 2006(1):26~29.

[5][9]谢雨,苗华清.档案犯罪若干问题探析[J].兰台世界, 2008(5)下半月:12~13.

[6][33]牧晓阳.论我国档案犯罪的立法完善[J].兰台世界, 2010(9)下半月:29~30.

[7]张胜全.档案犯罪竞合问题研究[J].档案管理, 2014(2):16~18.

[12]姚刚.档案犯罪与刑法保护[J].山西档案, 2003(1):32~34.

[13][18]孟伟.论档案犯罪的对象[J].档案, 2004(3):5~6.

[14][29]罗翔.档案犯罪的种类、对象和主体[J].档案时空, 2006(2):29~30.

[15][21][30]栾莉.论档案犯罪的司法认定[J].档案时空, 2007(4):5~7.

[16][19]张胜全.档案犯罪对象的界定[J].兰台世界, 2013(9)中旬:104~105.

[17][20]黄丽勤.论档案犯罪的对象[J].档案与建设, 2010(8):46~48.

[22]罗翔.也谈刑法中的档案犯罪[J].中国档案, 2006(1):24~25.

[23]孙景仙.档案犯罪的种类[J].山西档案, 2007(4):29~30.

[24]谢雨,苗华清.我国刑法中的档案犯罪[J].兰台世界, 2007(6)理论版:5~6.

[25]张胜全.档案犯罪基本问题研究[J].档案学通讯, 2012(4):28~29.

[27]李伟,李玉英.论档案犯罪及其防范[J].湖北档案, 2000(9):20~21.

[28]郝彦收.档案犯罪的罪名和刑罚[J].中国档案, 2000(8):15~16.

[31]张万寅.试论档案犯罪中因果关系的确立原则[J].档案学通讯, 2002(2):56~57.

[32]吴娟.档案犯罪的法律规范问题研究[J].兰台世界, 2013(6)中旬:86~87.

[34]田春晖,苗华清.刑事政策视野下的档案犯罪[J].兰台世界, 2007(1)理论版:86~87.

(作者单位:许昌县档案局 来稿日期:2014-12-18)