数字时代的中国商业电影的新态势

——以导演新力量的集体亮相为例

2015-04-06余奇敏

余奇敏 何 净

数字时代的中国商业电影的新态势

——以导演新力量的集体亮相为例

余奇敏 何 净

近两年,我国年轻的青年导演频繁亮相,所执导的电影屡屡刷新国内各项票房纪录,不断冲击着传统电影人。新力量的崛起成为中国商业电影史上新的里程碑,也昭示着中国电影黄金时代的到来。中国商业电影的新发展与所处的互联网时代密切相关,但其本身也有着不可小觑的局限性,怎样让这些大受中国消费者热捧的电影在国际电影界占据一席之地,也是老一辈电影人和资深从业者不断反思的。笔者从几个方面进行了探析。

数字时代商业电影 导演新力量 软实力

余奇敏,女,汉族,华中科技大学新闻与信息传播学院副教授,硕士生导师。

何 净,女,汉族,华中科技大学新闻与信息传播学院2014级硕士研究生。

一 中国商业电影的新近发展

商业电影,常常指那些为最大限度谋取利润,以追求票房价值及其衍生物的市场价值为目标而制作的影片。*唐诗倩.略论中国商业电影的发展[J].四川戏剧,2009(4).中国商业电影应当说是与中国电影事业同时起步的,在默片时期就有了中国自己的商业电影。二十世纪九十年代初期,由于计划经济体制过渡为社会主义市场经济体制的影响,中国商业电影也如雨后春笋一样,发展势头迅猛,逐步向市场化发展道路迈进。*弘石.第一次浪潮——默片期中国商业电影现象述评[J].当代电影,1995(2).

2002年第五代导演张艺谋执导的武侠电影《英雄》创造了2.5亿元票房,将中国带入了国产商业大片的时代。在北美外语片市场上取得了近6000万美金的票房成绩。之后,中国导演开始致力于此类大制作、大投入、大营销、大市场的商业电影的拍摄,《卧虎藏龙》、《十面埋伏》、《赤壁》、《功夫》等大片在中国市场上活跃起来,但到目前为止,《英雄》仍是中国商业电影在国际市场上无法超越的标杆。

随着科技水平的提高,物质生活的改善,越来越多的人开始追求精神方面的培养与熏陶。我国已经成为全球第二大电影市场和世界第三大电影生产国,2014年的荧幕数也即将突破20000块。2014年由电影频道节目中心主办的《2014中国电影新力量推介盛典》在北京举行,数十名优秀的青年导演齐聚一堂,探索中国商业电影的新模式。十二年前,《英雄》的2.5亿票房让无数导演望其项背,而今天,中国的商业电影完成了井喷式的发展(见表1-1),青年导演突破了老一辈一统江湖的局面,小成本电影四两拨千斤,一改往年国际大片主宰国内电影市场的趋势(见表1-2),好莱坞对中国的关注度也与日俱增,欧美大片中的中国元素屡见不鲜,期待在这蓝海中分一杯羹。

表1-1 2014年前三季度票房前十的国产片

数据来源:中国电影报

表1-2 2013年前三季度票房前十的影片

数据来源:中国电影报

二 数字时代下,中国商业电影的新特质

数字原生代(Digital Native)是美国在2012年的一项研究发现,是指伴随数字和移动通讯技术发展成长起来的一代,平均每小时会在不同的媒介平台(包括电视、印刷媒体、平板电脑、智能手机等)间转换达27次之多,几乎每两分钟就会切换一次平台。*彭侃.跨媒介时代的电影生产和消费(一)[J].影视产业观察,2014(8).

根据中国电影放映协会公布的数据,2012年中国电影观众平均年龄为21.5岁,85后、90后正在成为电影消费的核心主力人群。他们是伴随着数字技术的发展成长起来的一代,习惯于接受碎片化的内容,来往于不同的媒介平台分享自己的态度,互联网对他们影响深刻,甚至改变和指引着他们的行为,观众的更新换代也催促着电影市场的革新。

(一)跨界导演的跨媒介平台的创作

在近年来的青年导演中,《小时代》的导演郭敬明是作家,有自己的文化公司;畅销书作家、《后会无期》的导演韩寒还是职业赛车手;《北京遇上西雅图》的导演薛晓路是北京电影学院文学系的老师;《失恋33天》导演滕华涛已在电视剧领域大有成就;还有像徐峥、陈思诚这些演而优则导的演员。不同的职业体验让这些青年导演有更丰富的社会经历,非科班出身也不受传统教育的思维禁锢,有更为开阔的视野想象力,他们不会只追求阳春白雪,反而更能把下里巴人创造为一种艺术。

在这些青年导演高票房的电影中,很多本身就是跨媒介创作的产物。《致我们终将逝去的青春》改编自作家辛夷坞的同名小说,《失恋33天》改编自鲍鲸鲸同名人气网络小说,《爸爸去哪儿》把现象级的电视栏目搬到了荧屏上,《老男孩之猛龙过江》则是感动了无数观众的微电影的《老男孩》原班人马打造的,《同桌的你》曾是由高晓松作词作曲,老狼演唱,曾经风靡两岸的经典之作。这些本来就已经在别的媒介领域积累了人气的作品通过再改编与再开发,登上了荧幕。具有亲缘性的各个媒介领域的消费者更容易转化,也就造就了这些作品在电影上的大获成功。

(二)充满时代烙印的表现风格

在主题上,生活节奏加快,社会压力重重,全民娱乐时代到来,观众对于高雅艺术抱着“远观而不可亵玩焉”的态度,对草根电影青睐有加。比较近年青年导演的商业化作品,发现他们都是从观众的视角出发,表达与演绎观众想要的、喜欢的,与以往第四代、第五代导演以自我为中心的创作思路完全相悖。《致我们终将逝去的青春》与《同桌的你》背景都是描述80后、90后的青葱岁月,勾起了主流消费群的追忆与怀旧情怀,《分手大师》布景精美,时空转换迅速,邓超的百变造型尽显“逗逼”本色,犀利台词直击观众笑点;《老男孩之猛龙过江》的屌丝追求梦想的坎坷之路,《小时代》里俊男美女的卖萌搞怪,让年轻观众忍俊不禁。

我们曾经以为,只有那些剧情张力十足、跌宕起伏的故事才能俘获观众的芳心,青年导演更喜欢用细腻的手法描写小人物的喜怒哀乐,在小人物身上投射出这个社会状态。事实证明,在媒介融合的驱使下,这些碎片化的情节与内容,更容易被消化与吸收。

在语言表达上,越来越多的网络段子开始频繁出现在电影里,不再拘泥于文艺且富深意的表达,而是更青睐于直抒胸臆的方式,《分手大师》里,邓超几乎所有台词都简单粗暴,各种转换灵活自如,让观众应接不暇;《失恋33天》中,王小贱、黄小仙可谓都是“辩论界”的翘楚,语言犀利,让对方完全无还嘴之力,观众却看得乐不思蜀。

(三)粉丝经济下的亲民营销

在营销手段上,青年导演树立了受众本位的意识,把观众摆在至高的位置,在《2014年导演新力量推介盛典》上,邓超、田羽生、李芳芳、肖央分别把观众比作自己的兄弟姐妹、另一半、最敬畏的人和朋友。加上本身的时代属性,在互联网的运用上游刃有余,利用网络与社交媒体,通过大众喜闻乐见的形式,以各种怀旧情怀、屌丝逆袭、萌文化培养潜在消费者,大众在潜移默化中束手就擒成为一名消费者。

今天,互联网催生起这个电影市场的情势下,一部电影的成功离不开强大的营销团队,甚至在一部电影的投资中,宣发的花费占据大头。被称为“最精美的PPT”的《小时代3:刺金时代》共发布剧照300张,海报167款,预告片2支,MV6支,特辑和制作花絮21支,除了线上推广的无孔不入,郭敬明和他的团队在不到两个月的时间里完成了143个通告,这种O2O的高强度高频率的推广也是史无前例,暂不论电影内容如何,单凭这营销的力度与诚意,就让粉丝甘心拜倒在荧幕下;“国民岳父”韩寒在微博上已经被网友“玩坏”了,延续自身已经营造的风格,韩寒式的流氓语言病毒式的传播,引发网民效仿,参与感大增:“听过很多道理,依然过不好这一生”,此语一出,立刻在网友们关注的热门话题中引爆,最终斩获了21万条转发,近5万评论和16万点赞,“喜欢就会放肆,但爱就是克制”,网民将其改编为“有钱就会放肆,没钱就是克制”等;广场舞大妈最爱的《小苹果》红遍大江南北,MV在5月29日在优酷推出24小时播放量超过500万,创造了电影宣传视频播放量最高纪录,也为《老男孩之猛龙过江》走向高票房铺垫了康庄大道。

三 中国商业电影新力量的局限性

近年来,我国电影年产量多达700部,但能够发行到海外市场的只有区区五六十部,不足总产量的10%,逆差明显,在与国外电影的博弈上仍显得后劲不足:国内票房超过12亿的《人再囧途之泰囧》到北美的黄金档时间,有一家影院只坐了15个人,最终票房5.7万美元,在取景地泰国的票房也不到4万美元。《致我们终将逝去的青春》、《小时代》,海外票房同样“黯然失色”,没有一部是票房超过10万美元的。中国商业电影的井喷,我们既看到了希望,也感受到了隐忧。

(一)叙事手法碎片化,内容浅薄

韩寒导演的处女作《后会无期》是公路类型片,电影里“四阿哥”冯绍峰、“千年修得李大仁”的陈柏霖和有“小太阳”之称的钟汉良的相互调侃与自黑,加上一线女星王珞丹、陈乔恩、袁泉的助阵,让万千粉丝前赴后继买票观影。整部影片有了华丽的明星阵容,有了漂亮的镜头运用,却缺少故事性,不像电影,更像散文,没有一条明朗清晰的主线贯穿始末。一群人,开着车,之后遇到形形色色的人,然后讲述故事,只是讲述,没有跌宕的剧情、没有戏剧的张力,只是一味地枯燥说教:小孩子才分对错,大人只看利弊。

好的电影应该有丰富的内在意蕴和现实的研究价值,有完整的故事线索和情节架构,反复咀嚼仍感不倦。不能否认,叙事的碎片化是中国商业电影在互联网时代几乎所有青年导演的通病,没有记忆点,无法引发思考,睡一觉起来,完全不记得电影里都讲了什么,每个镜头都是朦朦胧胧,也只有在翻到电影票的时候才会想起,哦,原来我还看过这部电影。若是没有铁杆的忠心粉丝,这些毫无故事性可言的商业电影还能达到高票房么?

(二)虚有其表,意义空洞

迈克·费瑟斯通在《消费文化与后现代主义》中提出关于消费文化的三种视角,其中一种是“消费时的情感快乐即梦想与欲望。在消费文化影像中,以及在独特的、直接产生广泛的身体刺激与审美快感的消费场所中,情感快乐与梦想、欲望都是大受欢迎的。”*迈克·费瑟斯通.消费文化与后现代主义[M].南京:译林出版社,2000.商业电影需要为观众提供情感宣泄的渠道,使其得到精神的松弛和释放,为了迎合受众的需求,商业电影衍生成为一种“快消品”,既叫好又叫座的电影少之又少。太多电影从业人员已经失去人文底蕴与社会担当,大多数电影已经看不到向电影前辈那样“力透纸背”的深厚功底,也缺乏用电影透视人性的责任,审美趣味低下,使得国产电影越来越像一门生意,与艺术渐行渐远。导演陆川父亲陆天明在微博上炮轰《分手大师》导演邓超“一个不缺名不缺利的年轻影星,为什么要做出如此下作卑贱的事?如果说《小时代》遭到境内外所有只要有一点良知的人的唾弃,那么这部东西只要是正常人就会感到恶心。”这句话也正是对现在商业电影无下限无节操的抨击,好在邓超谦虚汲取意见及时修改。

韩寒在《2014年导演新力量推介盛典》上说了这么一段话:“我们要和观众一起成长,一起感知社会的变化,我们是在拍电影,而不是拍马屁。有人说,这是一个台风来了,连猪都能飞的时代,但是,我不能做猪,因为风停了,猪就摔死了,也不想做风,只想成为一颗长久矗立的树。”商业电影高度娱乐化的背后是对电影资源和观众资源的严重透支,消耗观众信任度的恶性循环,终有一天必然颓然倒地,青年导演们应该有自己的阵地与坚守。

四 未来中国商业电影的发展策略

在全球化的背景下,为了避免中国商业电影如水中浮游,朝生夕死,中国商业电影与国际的接轨刻不容缓,虽说大部分电影在国内的市场已足以收回成本,甚至绰绰有余,但是电影也有自己的文化使命,通过商业电影在国际的广泛传播,将带有中国特色的传统文化发扬光大,提升我国在世界文化格局中的话语权与地位。针对我国现阶段商业电影的现状剖析,笔者有以下几点建议:

(一)平衡商业电影市场性与艺术性的天平

商业电影作为电影,首先要具有艺术性,商业性的标签也表明了盈利的目的性。多年来,科班导演一直对商业电影嗤之以鼻,艺术与市场孰轻孰重也在行业内讨论无数遍。宁浩曾在自己的访谈录中说:“我也不能说我不喜欢文艺片,但是任何一个艺术家或者任何一种艺术家,你都希望你的艺术交流是广泛的,而不是一个窄口的交流。”*靳锦.戏剧的意义—他们在讲实话,他们在讲道理[J].人物,2014(9).尽管他之前拍摄的两个文艺片在国际电影节上都拿了奖。

商业电影的商业性是必要的,但是同时也要拿捏好“度”。余秋雨说:“当传媒的至高目标是经济效益时,这就不能不与世俗民众构成一种互为资源、互为塑造的不良关系。这种规模将导致更大规模的视听灾难和更加焦渴的耳目欲望。”主要消费群体层次提升,这些年轻的观众大部分都接受过高等教育,对生活有自己独特的观察角度与思维方式。互联网技术的不断进步,无可避免地进入了一个媒介合流的时代,越来越多幕后的故事也清晰地展现在荧幕前,年轻一代不再是被动地接受生产者硬塞的任何信息,而是变成了信息的猎手与采集,且具有分明的辨识能力,他们希望看到的是能够发人深省而又兼具独特的形式,意图用金玉其外的包装骗取票房终会受到大众的唾弃。

《白日焰火》因其在本届柏林电影节上的重要斩获而未映先热,内地票房过亿,截至7月底,该片已经发行至欧、亚、美等30多个国家和地区,法国当地票房超过100万欧元。这部兼具商业性与艺术性的电影的成功,证明了中国电影观众对思想艺术含量较高的国产影片的需求。

电影艺术地位的提高并不削弱和否定电影的商业性,两者反而共存共生,要追求商业利润,就必须提高电影本身的艺术性,同时,艺术性的增强也促进了商业电影的繁荣,这两者是不可割裂的,兼具社会价值与经济价值。

(一)国际化的视野与国际化的表现

1.开创本土化与国际化结合的新题材

纵观中国商业电影史,作为国粹的中国功夫因为其本身的博大精深且不会牵扯到意识形态的原因,功夫片一度成为中国电影在国际市场上最吃香的类型,在国际市场所向披靡,《卧虎藏龙》在北美地区取得1.28亿元的高票房,《英雄》《霍元甲》《功夫》《少年黄飞鸿之铁马骝》和《十面埋伏》等也表现不俗,但是长久以来的换汤不换药,海外观众已经对成龙、李连杰产生了审美疲劳,功夫电影在海外市场影响力大不如从前。

意大利电影工业协会主席托奇在接受新华社记者专访时曾说:“在电影走向国际化的过程中,一定要注意保持自己的特色,创造自己的模式。”由于不同的文化背景和价值观,国外观众对于国内大部分电影的状态就是“白天不懂夜的黑”,想要重新燃起海外市场对中国电影的激情,青年导演们就要高瞻远瞩,独辟蹊径,打开思维盲区,找到兼具中国特色与跨越国家跨越种族的共通性电影题材,一些放之四海而皆准的东西,弘扬主流价值与普世价值,比如真、善、美对假、恶、丑的胜利。

好莱坞成熟一体化的商业电影模式一直走在世界前列,也是多年来各国争相模仿学习的主要对象,《功夫熊猫》是美国借他人文化外衣来包装本土文化的典型代表,中国功夫、国宝熊猫家喻户晓,英雄主义是美国商业电影一直推崇的精神,将美国精神灌入针灸、鞭炮、红墙绿瓦、飞檐斗拱等中国符号中,加上续集,在中国共取得了超7亿的票房。民族的就是世界的,以此为借鉴,我们是否可以巧妙地将我们的本土文化赋予在外国的符号之上,以此打入国际市场呢?

2.国际化的创作手法

要打入国际市场,我们需要找到一个入口。比如在《同桌的你》中,演员隋凯饰演的伪留学生,身为外国人,却讲了一嘴流利地道的北京话,这对于海外观众来说足够稀奇,除此之外,拍摄的地点也可以选择国外地点,增加海外观众的亲切感,在《北京遇上西雅图》里,几乎所有的取景都来自于加拿大温哥华和美国纽约、洛杉矶,这几个地点都是华人移民的聚集地,这些都有利于我国商业电影走进国际市场。

在创作表达上,作为一部公路喜剧类型片,《泰囧》借鉴了好莱坞大量成功的同类电影的创作手法,在笑料包袱上融合当下流行的话题,满足了国内观众的心理期待,但在情节设计上,没有找到本土性与全球性的最佳契合点,另一方面,中国式幽默在跨文化交流中无法引起海外观众的共鸣。*吴晓东.中国电影“走出去”难在哪?[N].中国青年报,2013-6-24.文化研究学派的代表人物斯图亚特·霍尔的编码-解码理论揭示了影视作品生产和传播的运行规律,电影“意义”的生产即“编码”,观众的观看消费即解码。编码者只有考虑到解码方所处的文化背景,才能使得电影的意义被完全释放与吸收。

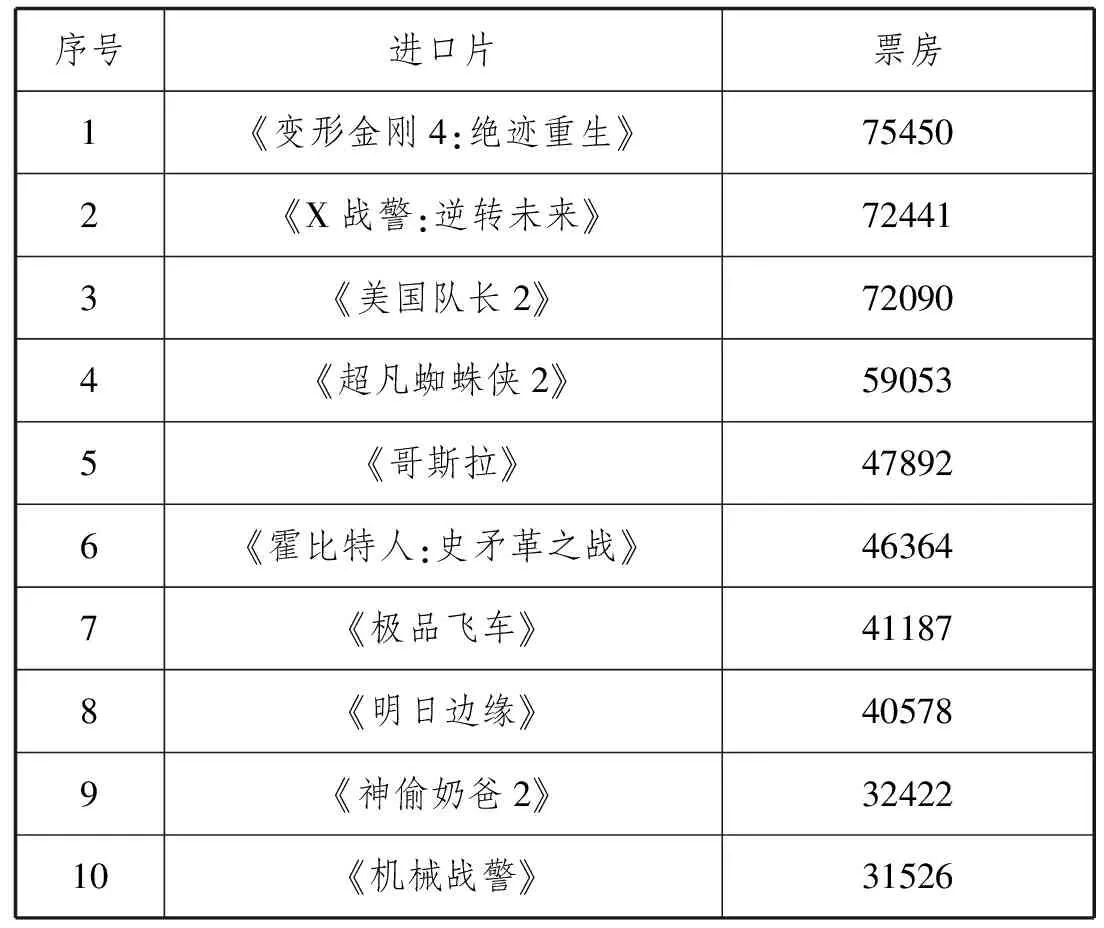

在技术上要凸显视觉奇观,所谓奇观,在我看来就是非同一般的具有强烈视觉吸引力的影像和画面,或是借助各种高科技电影手段创造出来的奇幻影像和画面。*周宪.论奇观电影与视觉文化[J].文艺研究,2005(3).商业电影追求的就是强烈的视觉效果和冲击力,凭借高科技特技完成的,李安导演的《少年Pi的奇幻漂流》以及詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》在海内外都创造了高票房,除了故事本身深刻的意义,画面美轮美奂,带来了颠覆视觉超越梦想的艺术享受,无限制地满足了观众的猎奇心理。从表4-2-1可以看出,2014年上半年票房前十的引进片都是3D格式,立体电影已经成为主流趋势,中国青年导演也应该在这方面多做努力,用现代高科技为全球观众打造中国特色的商业电影。

表1-3 2014年上半年票房收入前10名进口片(单位:万元)

数据来源:中国电影报

(三)重视电影衍生产品的开发与创作,增加非票房收入

除了电影广告方的支持,票房依旧是片方最主要的收入来源,国内电影90%— 95%的收入都来自票房和植入式广告,但由于我国的版权法律不健全,国人版权所有意识淡薄,导致了部分票房的流失。

在美国等海外发达市场,电影票房收入仅占电影市场收入的30%左右,其余70%为其他版权收入及衍生品收入,如电影海报、音像制品、各类玩具、邮票、纪念品、电子游戏、主题公园、图书等。《星球大战》三部曲票房总收入18亿美元,其衍生品入账却超过45亿美元;迪斯尼动画电影《狮子王》前期投资仅4500万美元,却收获了7.8亿美元票房,衍生品收入更高达20亿美元。好的电影内容,加上衍生品运营,的确可以成为一台“印钞机”。*张杰伟.国产电影逆袭 解构中国电影产业链[J].新财富,2013(9).

周星驰曾经拍摄《长江七号》,他制作的“七仔”玩偶一度卖到断货。除了这些传统的卡通电影玩具和影像制品,万达集团斥巨资在武汉修建万达电影乐园及汉秀剧场。虽然我们做了很多方面的轻微尝试,但并没有形成一个完整的系统的产业链,反而是部分商家看到商机借助电影热映之风生产“山寨”产品赚了大钱。中国电影制片发行公司要向好莱坞学习取经,注重对于版权以及衍生业务的深度开发。

总 结

近年来,新一代青年导演的亮相为中国商业电影的发展打了一剂强心针,越来越多的影迷开始走进影院支持国产电影,疾速成长的商业电影已经成为中国电影体系里的中坚力量,中国的商业电影也被纳入国际商业电影的体系之中,这无疑是对青年导演最好的表彰。

与此同时,我们更应该看到正在蓬勃发展中的商业电影与海外成功的商业电影之间存在的方向上与内容上的偏差,中国的商业电影如何在国际这个大舞台上展示自己的魅力,也是我们应该急切关注的,同时也是青年导演应该担负起的责任。

[1]尹鸿,王晓丰.高概念电影商业模式初探[J].当代电影,2006(3).

[2]彭侃.跨媒介时代的电影生产和消费(一)[J].影视产业观察,2014(8).

[3]饶曙光.中国电影进入新时代?高票房如何有好口碑[N].人民日报,2013-06-04.

[4]李彦.中国电影的国际坐标在哪儿?[Z].中国新闻出版网,2013-10-15.

[5]董建国.电影市场烂片当道:“人傻钱多”还是“霸王餐”横行?[Z].新华网,2014-03-06.

[6]周留军,王靖.中国电影的突围之路——兼谈艺术电影与商业电影的特点[J].电影评介,2008(7).

[7]侯斌,英王敏.商业电影的形式特征[J].新闻界,2010(2).

[8]田文.中国商业电影及其影片中的本土文化特色赏析[J].文化商业,2009(8).

[9]赵凤兰.无话题不票房:国产电影穷得就只剩下钱了 ?[N].经济日报,2014-08-18.

[10]刘阳.多样化是中国电影创作的必经之路[Z].人民网,2014-04-11.

[11]周文林.电影后市场择机待发[Z].新华网,2014-03-11.