山地传统民居特色文化与空间协同共生策略研究——以南桐镇王家坝村为例

2015-04-02汪峰刘艳重庆交通大学土木建筑学院重庆400074

汪峰,刘艳 (重庆交通大学土木建筑学院,重庆400074)

我国西南地区地形地貌复杂,拥有大量的山地传统民居,因其地理环境的限制,交通不便,信息闭塞,社会经济发展较平原地区缓慢落后,许多村落仍保持相对原始、质朴的社会生活形态和空间形态。近几十年来,随着我国城乡经济的迅猛发展和农村生活的剧烈变化,传统民居建筑受到前所未有的冲击,特别是西部大开发战略的实施,使西南地区打开了封闭的大门,经济有了较快的发展。但是与此同时,传统文化和地域文化也受到强力挑战,文化生态环境急剧改变,传承机制日益遭到破坏,文化遗产资源流失严重[1]。在传统民居保护更新的过程中,不是致力于传统民居的综合发展,而是盲目追求国际化建筑模式,忽视原有山地特色和民族特点。传统民居地域特色日益消失,特色文化如何与空间协同共生日益严峻,在当今山地民居的规划设计中,有必要从集约土地利用、传承特色文化、基础设施改善以及生态环境保护等方面探索山地传统民居的生存之根本,以期为山地传统民居的可持续发展提供一些参考。

1 王家坝村概况分析

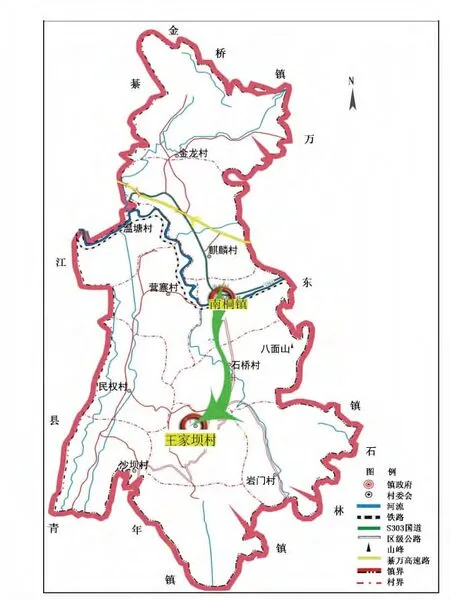

王家坝村位于南桐镇南部,交通便利,距南桐镇4km、万盛主城10km,南邻石桥村,东接岩门村,北连沙坝村,西靠民权村,地理位置如图1所示。王家坝村幅员面积4.68km2,其中耕地518亩,林地6302亩,其中花椒、麻竹等经济林1705亩,占土地面积的24%。全村共有6个合作社,常住居民386户,1523人,其中户籍人口786人。

王家坝村域地貌属丘陵地形,村落分布顺应当地的自然机理,民居建筑多为砖墙砌筑,局部辅以就地取材的片石墙,木构架式屋顶,至今仍采用传统的建造方法,传承了历史的形式及经验技术。单体建筑特色独具,有浓郁的山地风情。民居建筑造型独特,与周围环境如田园、树木相辅相成。在长期的演化中,当地民居基本保持了原有建筑风格及建造体系。但是,近年来由于村域缺乏科学合理的规划,居民建房大多依山傍水,零星分散,缺乏集约化建设,再加上以农林为主的经济发展缓慢,导致建筑质量水平低,一些具有当地传统风貌的民居正在消失,而部分新建的建筑现代气息太浓,毫无传统特色,与当地山地环境不相协调。虽然公路网络基本形成,204省道贯穿整个村域,但是村庄道路状况较差,小路泥泞窄小,基础设施建设有待完善。

2 现状民居存在的问题

图1 王家坝村区位分析

2.1 传统民居村落城市化

城市化的入侵是传统村落文化丧失的原因之一。改革开放30年来,随着经济的不断增长,城镇规模的扩大与数量的增加,人工建设活动范围与强度的增大,一些城镇周围的传统村落也被规划到城市用地当中,出现了一系列类似 “城中村”的城市问题,城中村的出现是传统民居村落变迁过程中文化丧失的一个表现。“文化”不是历史城镇中形而上的非物质遗产要素,而是推动历史城镇发展的根本动力[2]。如今山地民居的传统文化正遭受着直接或间接的破坏和丧失,文化与空间协同发展的平衡点被打破,传统民居建筑形态、街巷空间、交往空间的内在文化正在被侵蚀,体现在建筑形式与整体环境、乡村道路与现有的城市道路不相协调;大量历史悠久的交往空间和开放空间严重缺失,造成场所精神的缺失和传统文化的严重丧失。

2.2 基础设施不完善,内部功能不齐全

受环境条件的限制,山地地区交通不便,信息闭塞,山地传统村落多是以林业和农耕产业为基础,原住民大多数从事农业生产,第一产业占有较大比重,第二、三产业相对较弱,导致传统民居村落空间形成个体分散、规模小、经济结构单一和基础设施落后等特点[3]。但是随着改革开放和城镇化的不断提高,传统村落的产业结构不断的发生着变化。传统民居建筑没有专门的卫生间,厨房设施条件差,其形态功能已经不能满足现代人居的要求,为了追求更高质量的生活,人们想方设法通过一些途径来改变村落生活的落后状况,有些农民放弃务农进城从事服务行业等。反映在文化形态上即为原有以竹木结构为主的传统民居建筑因年代久远和受潮湿气候的影响腐烂破败,村落的地域性特征遭到现代文明侵袭的同时,原有邻里关系逐渐丧失;新建建筑在尺度、布局和形式上与传统形式以及山地环境不协调,山地传统民居的风貌遭到严重破坏。

2.3 人地矛盾突出,生态环境失衡

山地地区自然生态系统脆弱,灾害频繁。美丽乡村计划 “生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的提出,给山地地区的基础建设和经济发展带来了巨大影响,与此同时生态问题也随之而来。山地地区可利用土地资源本来就少,为了满足日益增加的生活和生产活动对物质空间的需求,山地城镇新建区域常突破原有城镇形态与山地自然环境的平衡界限,采用大挖填、高切坡等建筑工程技术手段向高坡度、高生态敏感性的山体推进,不仅破坏了城镇原有的山地景观特色,还导致了水土流失、山体崩塌和泥石流等自然灾害频繁发生,严重威胁人们的生命财产安全。同时,在山地城镇建设过程中盲目追求国际化,建设宽马路、大广场,这又加剧了山地城镇建设的人地矛盾[3]。

3 山地传统民居“文化”— “空间”保护与传承策略

3.1 集约节约的规划布局

山地城镇的规模普遍比较小,布局过于分散,如图2所示。城镇之间缺乏联系,孤立、封闭,影响山地城镇整体功能的发挥[4]。以低山丘陵地形地貌为主要特征的王家坝村,可利用土地资源有限,如何集约利用土地成为其面临的重大挑战,首先要对整个片区的空间格局进行综合分析,统筹规划,拆迁合并,打造符合山地地形的核心示范村。因此在选择规划阶段,王家坝核心区规划选址在地势和缓的平坝地段,采取竖向规划设计与平面规划同时进行的方式,将核心区用地中的控制高程、沿线地形地物、地下管线、地质和水文等条件综合考虑,避开坡度较大的生态敏感区域,以契合山地特色的204省道道路骨架为基础来进行建筑布置和空间环境的设计,减少了对自然环境的改造和周边林地的干扰,降低土石方开挖量和建造成本,如图3所示。

图2 集约程度低的民居建筑

图3 王家坝村核心区平面

3.2 特色文化的风貌传承与控制

风貌是指事物的表面特征和呈现的状态,传统民居风貌通过建筑形态、街巷空间以及周围的环境来体现。对传统民居风貌控制,遵循以下3个原则:一是借鉴传统建筑形式,提炼其中的部分要素,融入现代建筑改造中,形成具有地方传统意味的现代建筑,由此勾起人们对传统生活的记忆,与保护的传统建筑相呼应,体现村落的时代感和历史厚重感;二是要延续传统格局,依山就势的布局方式、传统的街巷空间和宜人的建筑尺度等是传统文化精髓在村庄格局上的体现,应积极保护和延续;三是创新性的继承地方文化,给予地方文化充分的展示、交流空间[5]。如和我国地理条件、人口密度相似的日本,在经历过初期较大的城乡差距,中期的城乡一体化,到今天的更高层次的追求传统民居村落生活魅力,谋求可持续发展的过程中,始终坚持传统建筑特色,新时期的建筑虽然融入了一些时代的元素,但在外形上基本以日本传统建筑形式为原形和基准,同旧式建筑的风貌区别不是非常明显,外观上一看就知道是日本,较好的传承了地域文化,保留了民族特色。

王家坝村整体风貌控制应该借鉴优秀的案例并结合实际情况,从建筑的风格、材料、体量和屋顶轮廓等方面进行整治,除去对公众视觉产生不良影响的因素,通过添加构件、符号、粉刷等措施进行立面改造,恢复传统民居风貌特色。将平屋顶改成坡屋顶,即丰富立面造型,又便于雨水排泄;屋面采用通风隔热良好的小青瓦,粉刷外墙,增设具有古朴气息的木格窗,增加立面层次,丰富建筑肌理,如图4所示。恢复 “家庭院落”原有相对宽敞的外部空间以及便于公众活动的街巷广场空间,建设文化活动中心,如祠堂、戏台等,实现地域文化的继承和延续。

3.3 基础设施的完善

基础设施的完善是提高居民生活质量的重要保障,解决垃圾乱堆乱放、污水横流,道路泥泞的问题成为当务之急。2013年王家坝村通过多方面积极争取资金,投资70 万元完成了大山坡公路2.5km 的硬化及村内基础设施建设。但是由于山地地区分散的建设用地布局,加之资金短缺,使得基础设施仍不够完善,需要大力加强,如住宅房前屋后设排水沟,建立污水处理点,集中处理建设区生活污水。沿着公路的建筑设置绿篱带、交通安全警示牌,建设垃圾处理站,实现家家通水电,户户通便道,村村通公路。另外,传统民居因经济、地形和气候的限制,室内空间进深大,外墙窗户面积小,导致采光条件差,以前往往都是通过亮瓦和老虎窗来满足室内对光线的要求,现在可以采用浅色系的装饰材料,利用其反光感调节室内暗沉的光线,甚至利用光线柔和的照明解决室内采光不良的问题。住宅内部空间功能划分可根据具体情况加以变动,增加卫生设备,优化内部交通流线,合理划分室内空间,提高居民生活品质,如图5所示。

图4 单体建筑风貌改造

图5 住宅内部空间功能优化图 (单位:mm)

3.4 保护生态环境,彰显生态特色

自古以来,山地城镇在建设过程中便体现出尊重自然、天人和谐的人居环境建设传统,在新时期的建设过程中,这些传统与理念非常值得传承[6]。王家坝村林地面积广阔,丰富的植被资源是其存在的大环境,种类繁多的原生态植物形成了立体化的绿化景观。在规划设计中要因地制宜,加强对现有林地的保护,禁止毁林开荒,利用山地植树造林,以涵养水源、防止水土流失及山体滑坡,维育山、水、田、林生态本底。同时加强农业废弃物资源化利用,推广秸秆覆盖还田、秸秆制气等应用技术,建立沼气池;推广氧化塘、湿地及土地处理技术等;控制农药、化肥施用量,推广使用高效、低毒生物农药和有机肥,促进生态农业发展。为村民创造良好的生存空间和发展空间,保障村民生活质量长久可持续的提高,实现传统民居村落的可持续发展。

4 结语

传统民居承载着一个地域的历史、政治、经济和文化的变迁与发展,集中展现了传统民居的设计思想理念、营建技术以及地域文化特色。在城镇化的冲击下,千村一面、空心村不断出现,传统民居的风貌特色和地域文脉岌岌可危,提取传统住宅文化形态,在当今新农村建设中对传统民居建筑风貌、街巷风貌的传承和借鉴具有重要的意义。面对诸多问题,笔者通过对王家坝村实际案例的分析研究,探索了山地传统民居特色文化与空间协同共生的策略,通过集约的规划布局,规划村落、街道,传承地域文化,凸显山地传统的民居特色维育山地生态本底,改善人居环境条件,实现山地传统民居的保护和可持续发展。

[1]单霁翔.乡土建筑遗产保护理念与方法研究(上)[J].城市规划,2008,32 (12):33~39.

[2]曹珂,肖竞.文化景观视角下历史名城保护规划研究——以河北明清大名府城保护规划为例[J].中国园林,2013,29(2):88~93.

[3]卢峰,钱江林.西部山地城镇的生态化发展思考 [J].规划师,2008,23 (12):92~94.

[4]邹德慈.浅论山地城镇 [J].西部人居环境学刊,2014,29 (2):1~4.

[5]张静,沙洋.探寻塑造新时代乡村风貌特色的内在机制——以浙江舟山海岛乡村为例 [J].小城镇建设,2014 (12):28~29.

[6]吴良镛.山地人居环境浅议 [J].西部人居环境学刊,2014,29 (4):1~3.