储层非均质性与基准面旋回的关系——以惠民凹陷商三区沙河街组三段上亚段为例

2015-04-02姜昭琛中国石油大学北京地球科学学院北京102200

姜昭琛 (中国石油大学 (北京)地球科学学院,北京102200)

储层宏观非均质性是油田开发中后期的重要研究内容,对于提高采收率有着重要意义[1~5]。高分辨率层序地层学从沉积动力学角度分析不同可容纳空间内各基准面旋回的体积分配和相分异[6~8],可以更好地解释储层宏观非均质性的成因。研究表明,基准面旋回过程决定了储层的岩性、物性、几何形态以及连续性,从而控制了储层非均质性。对基准面旋回充填动力学特征的研究已成为认识储层非均质性的重要途径[9~14]。

惠民凹陷商河油田商三区沙河街组三段上亚段 (Esu3)是区内的主力产油层位,随着开采程度的提高,注采矛盾突出,开发难度不断增大。因此,笔者尝试从基准面旋回的角度入手对储层宏观非均质性进行研究,掌握储层物性变化规律,以期能为油田开发层系的划分等综合调整提供依据。

1 区域地质概况

商河油田商三区位于渤海湾盆地济阳坳陷惠民凹陷中央隆起带临商帚状断裂体系[15]。研究区古近纪地层包括孔店组、沙河街组 (Es)和东营组,其中Es自上而下可分为4段 (Es1、Es2、Es3、Es4),Es3又可分为上、中、下(Esu3、Esm3、EsL3)3个亚段。该次研的目的层位为Esu3,厚200m 左右,主要为灰色粉、细砂岩与灰色泥岩的互层,依据传统的小层划分方法,Esu3可分为6 个砂组,26 个小层。Esu3主要发育浊积扇沉积[16],平面上呈扇形展布,沉积微相可进一步划分为辫状沟道、沟道间、沟道侧缘以及外扇泥等。

2 基准面旋回的识别

对研究区内基准面旋回的识别主要依据钻井岩心和测井曲线,识别标志包括地层剖面中的冲刷面、砂泥厚度的旋回性变化、岩相类型和相组合在垂向上的变化以及旋回叠加样式的改变。在研究区识别出短期、中期和长期三级基准面旋回,划分了20个短期旋回、6个中期旋回和1个长期旋回 (图1),识别出以下3种短期基准面旋回基本类型:

图1 S13-351井高分辨率层序地层划分

2.1 向上变深非对称型

该类型主要分布于中扇辫状沟道,以上升半旋回为主,下降半旋回则表现为冲刷间断面,砂岩底部常具侵蚀面。向上沉积物粒度变细,代表水体变深,测井曲线呈现箱形或者钟形。根据岩性组合和沉积序列特征,又可分为低可容纳空间型和高可容纳空间型。2 种类型均形成于RA-S(沉积物可容纳空间与沉积物补给量之比)<1 的沉积条件下,但低可容纳空间型是在基准面缓慢上升的过程中,沉积速率大于基准面上升速率,造成辫状沟道砂体的切割叠置,从而仅保留了下部的粗粒物质。相比于前者,高可容纳空间型基准面旋回的顶部则保留了细粒沉积物,表现为辫状沟道顶部的泥质粉砂岩或者泥岩。

2.2 向上变浅非对称型

该类型仅发育基准面下降半旋回沉积记录,主要分布于辫状沟道侧缘等中扇与外扇的过渡区域,岩性组合上表现为泥岩、泥质粉砂岩和粉砂岩组成的向上变粗的反韵律结构。主要是由于基准面下降期间,沉积物供应量大于可容纳空间,形成进积序列,造成粗粒沉积物不断覆盖在细粒沉积物之上。

2.3 向上变深复变浅对称型

该类型保留有完整的基准面上升和基准面下降半旋回沉积记录,沉积序列具有向上变细再变粗的粒序性,研究区主要分布在中扇以及中扇前缘区域。上升半旋回主要为辫状沟道砂体和沟道间组成的正韵律退积结构;下降半旋回主要为沟道侧缘砂体构成的反韵律进积序列。以湖泛面为界,其上下的沉积序列、微相组合以及沉积厚度可能会有所差异。例如,在中扇辫状沟道与沟道侧缘沉积区,上升半旋回大于下降半旋回;而在中扇前缘和外扇地区则发育上升半旋回小于下降半旋回的基准面旋回类型。

3 层内非均质性

层内非均质性指的是单砂层在垂向上岩性、物性等储层特征的变化情况,其主要受控于垂向上砂体粒度和沉积构造等的变化,直接影响并控制单砂层内注入水波及体积。

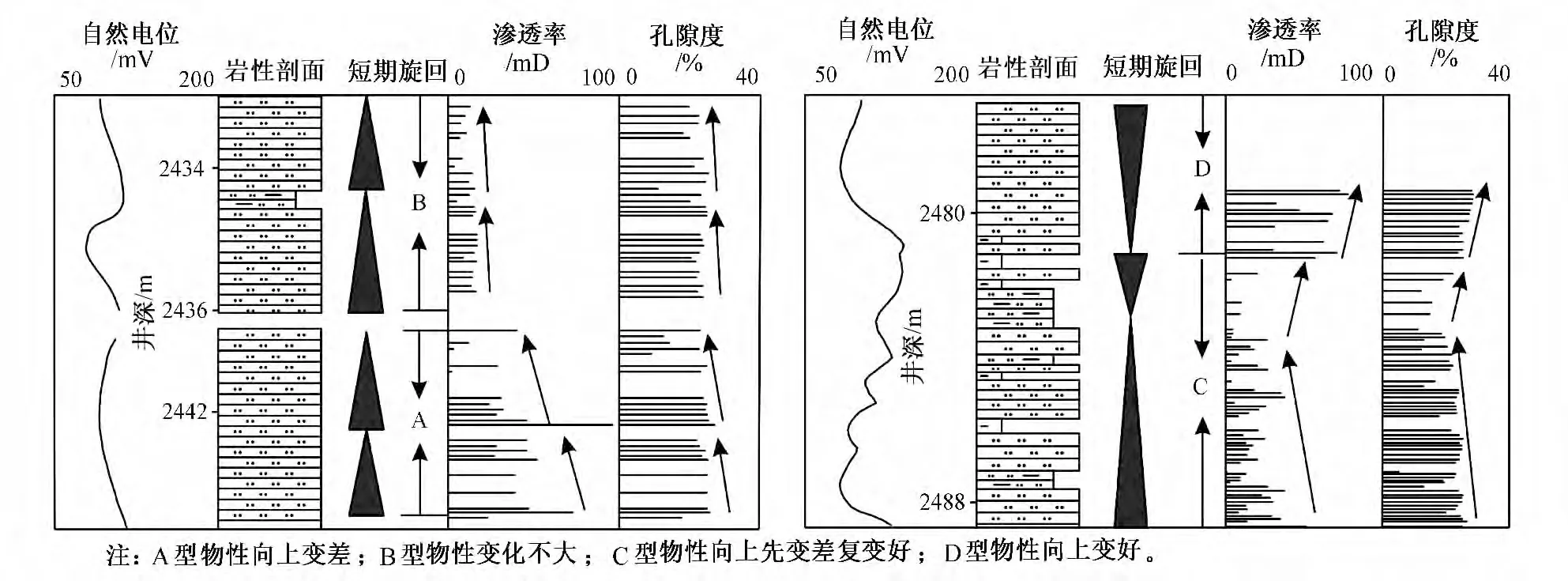

3.1 层内非均质模式

短期基准面旋回中RA-S大小直接控制了砂体的成因类型,从而影响砂体物性发育。通过岩心观察及分析化验资料,结合测井曲线特征,根据短期基准面旋回过程与储集物性的关系,建立了5种物性非均质模式。

3.1.1 物性向上变差的模式

主要发育于辫状沟道向沟道间演变的正韵律砂体组合中 (图2中A 型),其成因主要是由于随着基准面的上升,可容纳空间变大,同时沉积物供应量减少,水流冲刷作用减弱,带走细粒沉积物质的能量减弱,由此形成了分选变差、下粗上细、泥质含量增多的正韵律组合。旋回中下部较粗粒物质物性较好,向上物性变差。

3.1.2 物性均匀变化的模式

发育于叠置的辫状沟道或沟道侧缘砂体中 (图2中B型),其成因主要为在低可容纳空间下向上变深基准面旋回的叠加发育,从而导致辫状沟道砂体上部物性较差的细粒部分被侵蚀。砂体之间一般发育冲刷面,界面之上的砂体相对较粗、分选较好,物性也较好。单个砂体内部物性向上有变好的趋势,但变化幅度较小,因此当多个物性较好的砂体叠加时,整体便呈现出物性均匀变化的相对均质特征。

3.1.3 物性向上变差复变好的模式

主要发育于中扇辫状沟道向沟道侧缘转化的向上变深复变浅的基准面旋回中 (图2中C 型),其主要是由于在高可容纳空间下的基准面上升期,发育向上变深和粒度变细的辫状沟道沉积,随后在基准面下降期,发育向上变浅和粒度变粗的沟道侧缘。该非均质模式对应于向上变深复变浅的对称型基准面旋回。位于旋回下部和上部的储层物性较好,其中以上升半旋回下部砂体的物性更好一些。对应于湖泛面及两侧,一般发育作为夹层或隔层的泥岩或粉砂质泥岩。

3.1.4 物性向上变好的模式

主要发育在向上变粗、砂岩含量增加的沟道侧缘-辫状沟道沉积序列中,具有反韵律的特征(图2中D 型)。主要是由于基准面下降至最低位置时,位于顶部的中扇前缘砂体被冲刷侵蚀,细粒泥质沉积物被带走。因此,自下而上沉积物粒度变粗、分选变好,短期基准面旋回表现为向上变浅的非对称型结构,旋回上部近侵蚀冲刷面的砂体物性最好。

图2 S13-107井储层非均质性与短期基准面旋回之间的关系模式图

3.1.5 物性变化复杂的非均质模式

该模式由以上4种非均质模式在垂向上以不同方式交替组合而成。例如辫状沟道、沟道间以及沟道侧缘可以形成物性向上变差和物性向上变好的组合;辫状沟道叠置砂体间发育沟道侧缘,可以形成向上物性变差、物性均匀变化模式的组合。

3.2 层内夹层

研究区夹层主要发育于高可容纳空间下的向上变深半旋回顶部以及向上变深复变浅的湖泛面附近。通过岩心观察及测井解释成果,研究区Esu3的夹层包括泥质夹层和物性夹层。泥质夹层最为常见,岩性主要为泥岩和粉砂质泥岩,厚度一般为数十厘米。研究区也分布少量物性夹层,岩性以泥质粉砂岩为主,具有较低的孔隙度和渗透率,可以起到隔绝流体渗流的作用。测井曲线上表现为自然电位的明显回返,高声波时差,较低电阻率。

结合该区砂体成因考虑,细粒沉积物主要沉积于辫状沟道间、沟道侧缘以及外扇等水动力较弱的区域,从而形成夹层。其分布可能会受到辫状沟道的控制,形态展布与辫状沟道的展布大体一致,但后期的沟道沉积可能会冲掉先前沉积的泥质夹层,从而造成夹层厚度以及分布区域的不同。

基准面旋回的类型决定了物性垂向非均质模式以及夹层的分布。因此,层内非均质性受控于短期基准面旋回,尤其是在向上变深非对称型的底部、向上变浅非对称型的顶部、向上变深复变浅的底部和顶部,由于可容纳空间较小,沉积物供应充分,砂体物性较好。

4 层间非均质性

层间非均质性是用来表征纵向上砂层之间的差异性,是形成层间干扰和单层突进的主要原因。对层间非均质性的研究可以用来划分开发层系和确定开发方案。通常用分层系数、砂岩密度以及隔层分布来表述层间非均质性。

4.1 分层系数与砂岩密度

分层系数是层系内砂层的层数,分层系数越大代表层间非均质性越严重;砂岩密度是垂向剖面上的砂岩累计厚度与地层总厚度之比,比值越大,砂体越发育,连续性就越好。例如,5砂组处于长期基准面上升半旋回的晚期,可容纳空间较大,分层系数为1.9,砂岩密度为33%,非均质性较强。综合来看,在中、长期基准面旋回上升晚期,由于可容纳空间增大,造成砂岩层数增多,但单层厚度不大;在中、长期基准面旋回下降晚期,随着碎屑物质的充填,可容纳空间越来越小,地层含砂率升高,砂岩层数增多,且厚度趋向于增大,有利于储层的发育。

4.2 隔层分布特征

研究区隔层主要由中、短期基准面旋回上升期顶部的细粒沉积和中、短期基准面旋回下降期底部的细粒沉积所组成。岩心观察及测井解释结果表明,层间隔层主要为泥岩或粉砂质泥岩,平面上分布比较稳定。下部与砂层呈渐变接触,上部多与粗粒沉积物呈突变接触。厚度变化范围较大,从数十厘米至20m 不等,例如5砂组和6砂组之间的隔层在S13-39井处厚达19.4m,而在S13-9井处只有4.4m。自然电位曲线上以泥岩基线为主,高声波时差,低电阻率。隔层一般为半深湖-深湖泥岩或者沟道间泥质沉积,夹粉砂质泥岩或泥质粉砂岩,例如4砂组和5砂组的底部普遍发育较厚的半深湖-深湖相泥岩。研究区隔层的发育情况一定程度上取决于浊流发育间隔期的长短以及后期辫状沟道的改造情况。

从各砂组渗透率数据可以看出,1~4砂组的渗透率明显高于5、6砂组,结合其基准面旋回的位置来看,5、6砂组位于长期基准面上升半旋回,1~4砂组发育于长期基准面下降半旋回,越接近下降半旋回顶部的砂体物性越好。中期基准面旋回显示同样的规律,下降半旋回转换点位置的砂体最为发育,物性最好。

5 平面非均质性

储层的物性受砂体发育程度和沉积微相分布的控制。研究区砂体沉积微相类型主要为辫状沟道微相、沟道侧缘微相以及沟道间微相,呈席状或条带状展布。砂体基本沿西北-东南方向展布,由于辫状沟道的迁移和相互叠置,形成大片连通的砂体。在长期基准面上升期,可容纳空间增大,沉积物供给减少,砂体面积减小,长期基准面上升至最高位置时,砂体呈孤立状分布。钻遇率可以用来表征砂体的侧向连续性,6砂组和2砂组分别位于长期基准面上升半旋回的底部和下降半旋回的顶部,因此其砂体连片性较好,钻遇率也相对较高,在60%以上。其中,3砂组3小层和4小层位于长期基准面下降半旋回的中晚期,同时也位于中期基面下降半旋回的最低位置,砂体钻遇率在80%以上,平面非均质性较弱,表现出较好的储集性能,也是主要的含油小层。

6 结论

1)惠民凹陷商河油田商三区沙河街组三段上亚段共识别出了3类短期基准面旋回类型,分别为向上变深非对称型、向上变浅非对称型和向上变深复变浅对称型。

2)短期基准面旋回类型控制了层内非均质性,并发育5种层内非均质模式:物性向上变差的模式、物性均匀变化的模式、物性向上变差复变好的模式、物性向上变好的模式、物性变化复杂的非均质模式。

3)中长期基准面旋回及其位置决定了层间非均质性与平面非均质性。长期基准面上升早期和下降晚期形成的中期旋回,可容纳空间小,非均质性相对较弱,砂体比较发育,连片性好;长期基准面上升晚期到下降早期形成的中期旋回,可容纳空间大,砂体厚度薄,薄层泥岩、粉砂岩夹层非常发育,储层非均质性强。

[1]田景春,刘伟伟,王峰,等.鄂尔多斯盆地高桥地区上古生界致密砂岩储层非均质性特征 [J].石油与天然气地质,2014,35(2):183~189.

[2]封从军,单启铜,时维成,等.扶余油田泉四段储层非均质性及对剩余油分布的控制 [J].中国石油大学学报 (自然科学版),2013,37 (1):1~7.

[3]郭松,谭丽娟,林承焰,等.储层非均质性对油气成藏的影响——以博兴油田沙四上亚段滩坝相砂岩为例 [J].石油实验地质,2013,35 (5):534~538,544.

[4]张庆,朱玉双,郭兵,等.杏北区长6储层非均质性对含油性分布的影响 [J].西北大学学报 (自然科学版),2009,39 (2):277~282.

[5]王山章,张金亮,徐淑娟,等.卫城油田卫22块储层非均质性评价 [J].中国海洋大学学报 (自然科学版),2011,41 (3):75~80.

[6]邓宏文,王洪亮,李熙喆.层序地层基准面的识别、对比技术及应用 [J].石油与天然气地质,1996,17 (3):177~184.

[7]郑荣才,尹世民,彭军.基准面旋回结构与叠加样式的沉积动力学分析 [J].沉积学报,2000,18 (3):369~375.

[8]郑荣才,彭军,吴朝容.陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义 [J].沉积学报,2001,19 (2):249~255.

[9]杜春彦,郑荣才.陕北长6油层组短期基准面旋回与储层非均质性的关系 [J].成都理工大学学报 (自然科学版),1999,6 (1):17~22.

[10]于生云,马兴强,江海英,等.松辽盆地朝阳沟油田基准面旋回控制下储层非均质性 [J].大庆石油学院学报,2009,33 (4):23~26.

[11]范乐元,朱筱敏,宋鹍,等.黄骅坳陷北大港构造带古近系沙河街组高分辨率层序地层格架及其对储层非均质性的控制 [J].地层学杂志,2005,29 (4):355~361,367.

[12]靳松,朱筱敏,钟大康,等.基准面旋回对储层宏观非均质性的控制——以胡状集油田沙三中6-8油层组为例 [J].西安石油大学学报 (自然科学版),2005,20 (3):48~52.

[13]王峰,田景春,谭先锋,等.镇泾地区延长组长8油层组基准面旋回与储层非均质性的关系 [J].沉积与特提斯地质,2007,27(2):82~87.

[14]李君文.基准面旋回与储层宏观非均质性的关系——以鄂尔多斯盆地东部山2段为例 [J].岩性油气藏,2011,23 (3):29~34.

[15]李尊芝,杨志军,王思文,等.商河油田储层特征及同沉积断层对其影响作用 [J].高校地质学报,2010,16 (4):539~546.

[16]王宁,何幼斌,王思文,等.惠民凹陷商河油田商三区沙三上亚段浊积扇沉积特征 [J].岩性油气藏,2014,26 (3):38~44.