基于ser-M范式的劳动关系理论分析框架

2015-03-20张义明崔勋

● 张义明 崔勋

■责编/ 孟泉 Tel: 010-88383907 E-mail: mengquan1982@gmail.com

一、我国劳动关系的研究需要理论分析框架的创新

改革开放以来,我国经历着经济转型与社会转型交叠的巨大社会变迁,劳动关系也在这一过程中进行着重要的转型,而且面临着复杂的情境。劳动关系的转型不同于经济关系的转型,除去改革的制度设计以外,更多要考虑劳动关系所涉及的各方主体——企业、员工、政府、工会——在经济改革与社会发展的过程中在意识、利益、力量等各方面的发展与变化,需要综合考虑各方面情况强化理论论证、慎重选择改革路径。三十年的改革开放过程伴随着全球化浪潮、全球产业转移以及人口红利等各种有利因素的集聚,使我国经济释放出巨大的潜力并取得了举世瞩目的成绩,但外向经济带来的短期巨大成就也在一定程度上掩盖了大量在体制、机制中存在的各种潜在问题。

这些问题劳动关系领域表现得尤为突出。一方面,在建设有中国特色的社会主义市场经济体制的改革过程中,我国的人事制度改革严重滞后。真正的改革在1995年颁布并开始实施《劳动法》、推行人事代理等人事制度改革之后才逐步拉开帷幕,比经济体制的改革落后了十余年。但是,这提前十几年的经济体制改革产生了大量的人的问题,并且伴随着国有企业的巨大变革,迫使国家在并未真正研究和论证相关问题本质的情况下就开始大量借鉴国外经验推行人事制度改革和劳动立法,事实上为当前企业劳动关系的困境留下了很多历史遗留问题。另一方面,在加入WTO之后我国经济又快速融入全球化的浪潮,大量外资企业进入中国,并在企业的雇佣实践中大量借鉴西方市场化劳动关系背景下的经验,与传统计划经济下的雇佣实践有着较大区别。而由于我国工会制度的独特性,外资企业在移植借鉴母公司或西方国家市场化雇佣实践的同时忽略甚至有意规避了工会的角色,导致劳动关系中企业和员工力量博弈的失衡,也为当前的劳动关系困境埋下了伏笔。

因此,我国当前的劳动关系现状与困境是在仓促的制度设计与改革和快速引入西方实践的背景下产生的。但这两类背景在基本逻辑上可能并不一致。外资企业大量引入的基于一元主义管理思想的人力资源管理实践在国外的发展是伴随着与基于多元主义管理思想的产业关系或劳动关系实践不断博弈的过程中产生并扩散的,而我国企业在改革的过程中并未经历这种变化。也就是说,当前劳动关系领域的很多制度及立法的理论渊源与我国经济和社会所经历的转型过程并不完全匹配,因此出现各种现实问题和难题也就在所难免。

更为复杂的是,进入21世纪以后,我国在经济飞速发展的同时面临的问题更为多样:计划生育政策开始导致年轻劳动力比例下降,新生代员工尤其是新生代农民工的工作价值观也在发生巨大变化;人民币汇率上升、全球金融危机、宏观经济发展的降速导致企业在面临竞争压力逐渐增大的同时成本快速上升,进而致使本来作为人事制度改革的缓冲器的劳务派遣、人事代理等弹性雇佣模式获得了空前的机遇,野蛮生长;新一届政府的宏观政策更为注重社会公正和可持续发展,全面推动经济、政治和社会层面的各项改革,在推动产业转型升级和认可经济增长适当降速的新常态的背景下进一步加强劳动立法的力度;国外文化与价值观的涌入、社会的分化及结构转型、独生子女的社会化经历等各种因素导致新生代员工的劳动意识、民主意识、维权意识与自我意识等发生巨大变化。

历史的包袱、机制的缺陷以及现实的困境纠结在一起,给我国劳动关系领域的理论研究和实践发展提供丰富而多元的情境背景,也提出了巨大的挑战:我们不可能也无法复制西方国家过去解决劳动关系的理论与实践经验。而从理论发展的角度来看,复杂的现实背景也恰恰提供了尝试构建新的理论分析框架的契机。

毋庸置疑,我国劳动关系的理论研究已经获得了巨大的进步,并且为政府宏观政策的制定和劳动立法提供了重要的智力支持。但是,大部分研究集中于规范层次的研究,实证方面的研究相对缺乏。这也给劳动关系这个领域带来了合法性的质疑:除了政策制定的智力需要,我们如何证明劳动关系的发展能够真正影响企业、产业、区域或国家的运行绩效?从宏观结果来看,我国的GDP总量在世界各国排名中处于坐二望一的位置,“财富500”等各种类型的排行榜经常有近百家中国企业入围。但从发展的质量来看,我们仍有较大的发展空间。世界经济论坛《2014-2015年度全球竞争力报告》表明,我国有着“世界工厂”的地位,在人口、资源、市场规模等方面有较大的优势,但整体竞争力仍位列全球第28位,远远落后于美国(第3)、德国(第5)、日本(第6)等主要的经济体以及瑞士(第1)、新加坡(第2)、中国香港(第7)、中国台湾(第14)等比较创新的经济体。而与此同时,不断加剧的劳动关系矛盾已经给很多区域的经济发展带来影响。一方面,很多跨国公司已经开始向东南亚国家进行产业转移,以规避我国不断增加的人工成本和管理成本;另一方面,很多企业在某一区域接连遭遇劳动关系相关的群体性事件以后,企业生产率下降,员工流失率增加,迫使企业开始考虑向劳动关系环境更为平稳的区域转移。显然,劳动关系的问题已经给要素禀赋的质量产生了巨大的影响,进而影响了企业利润率和投资转移的意向,无疑直接会影响其所在区域的竞争力。

尽管当前理论界和实践界对劳动关系会影响竞争力这一看法具有一定的共识,政府也在不断强调构建和谐劳动关系的重要性,但是目前尚缺乏关于和谐劳动关系对竞争力影响路径的理论分析和实证研究。政府推动和谐劳动关系建设的主要目的在于维持企业和社会的和谐与稳定,很多政策在短期内甚至会削弱有些企业的竞争力。而很多企业强调和谐劳动关系的重要性,其主要目的在于通过构建和谐的关系降低管理成本,提高劳动生产率。事实上,无论政府、企业还是理论研究领域,对于和谐劳动关系的产生机理以及其对竞争力的影响机制并未深入探讨。

与劳动关系领域的困境不同,在建立市场经济体制的目标指引下,当前无论在理论研究还是在现实实践中,对于竞争力的理解相对统一。从经济学中传统的比较优势理论(Ricardo, 1948)、要素禀赋理论(Ohlin, 1933)、产业组织理论到新国际贸易理论、外国直接投资(FDI)理论,再到波特的产业与国家竞争力的“钻石模型”(Porter,1985, 1990),以及世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理与发展学院(IMD)两个机构对国际竞争力评价的研究与推广,国外对竞争力相关议题的研究已经相对成熟。因此,本文认为,基于提高劳动关系理论研究的公信力和应用价值的目的,应该整合劳动关系领域与竞争力领域的研究框架,创新研究思路,深入探讨和谐劳动关系的产生机理及其对竞争力的影响机制,并通过实践经验的验证证明理论创新的价值。

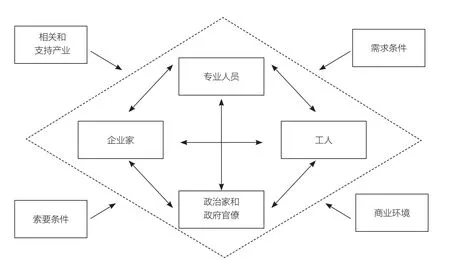

图 1 竞争力分析的钻石模型

图2 竞争力分析的九要素模型

二、竞争力领域研究思路的变化及其整合

1. 竞争力研究的主要观点

竞争力的研究源于国际贸易的研究,关注国家层面的竞争力。18世纪70年代的绝对优势理论主要关注怎样以低价格生产产品,主张生产成本上的比较优势是竞争力的来源(Smith, 1776)。比较范式(Ricardo, 1948; Ohlin,1952)强调资本、充足的劳动力、熟练的劳动力(Keesing,1966)、技术或者和生产技术一样重要的知识(Hirsch,1974)等国家的生产要素禀赋是导致国家产业差异化的国家竞争优势的决定因素。尽管这些国际贸易理论能够解释为什么某些国家的某些产业通过利用包括资源禀赋、自然资源、人力资本、技术、知识和国内需求规模在内的宏观经济要素来保持国际竞争力,但并不能解释产业内贸易或者在同一产业内交换产品和服务的现象。Dunning(1981, 1988,1995)将所有权特定优势、内化理论以及区位特定优势组合起来,提出了折衷理论(eclectic theory),并用此解释外国直接投资(FDI)的现象。

在上述研究的基础上,Porter(1985, 1990)从企业和产业等微观经济为着眼点,开始一种由下往上的、对宏观经济的一种透视和观察,将企业、产业(尤其是有地理性的、互相链接的产业集群)和国家竞争力的研究统一在一个研究逻辑之下,提出了钻石模型(the diamond model)的分析框架(如图1所示),开创了国际竞争力的研究领域。钻石模型认为国际竞争力不是由诸如自然资源、劳动力等宏观因素决定的,而是由包括要素条件、需求条件、相关和支持性产业以及企业战略、结构和竞争对手在内的四种因素决定的,而且所有这4种因素都是由所要分析的特定的产业所处的既定国家所既有的。根据Porter(1985, 1990)的理论,产生和利用国际竞争中的竞争优势的主体是企业,一个国家可能并不是在所有的产业内具有国际竞争力,但可以在某些产业或产业部门内具有国际竞争力;某一国家中的某一特定产业的竞争力来源并不是在那个国家的要素条件的总和,而是那个国家所拥有的并提供给企业的特定要素。

Porter(1985, 1990)模型的长处在于它同时涵盖了企业特定、产业特定和国家特定因素,通过把产业概念引入模型,整合了关于竞争力研究的微观和宏观的视角。Cho(1994)指出,Porter的模型是一个先进的国家导向的模型,能够很好地解释已经完成工业化历程的发达国家的经济现象。但Porter的模型过于强调物质要素,忽视了非常重要的人力要素。但现实中很多物质要素匮乏的国家或经济体却也取得了较快的经济发展水平,其根本动力在于那些国家的人力要素。Cho(1994)认为应该从三个方面评估一个国家的竞争力:首先是Porter钻石模型中包括的4类物质因素,其次是受过教育、拥有工作动机和富有奉献精神的人力资源,最后是作为外部因素的发展机遇。其中,作为发展中国家经济增长的关键动力,受过教育、拥有工作动机和富有奉献精神的人力资源包括从事基础经济活动的工人、制定和执行经济政策的政治家和政府官僚、敢于冒险投资的企业家和负责商业管理的经理人以及持续挑战新技术的专业人员等4种类型。Cho(1994)将这三个方面的因素整合成了如图2所示的分析框架,并将其命名为九要素模型。

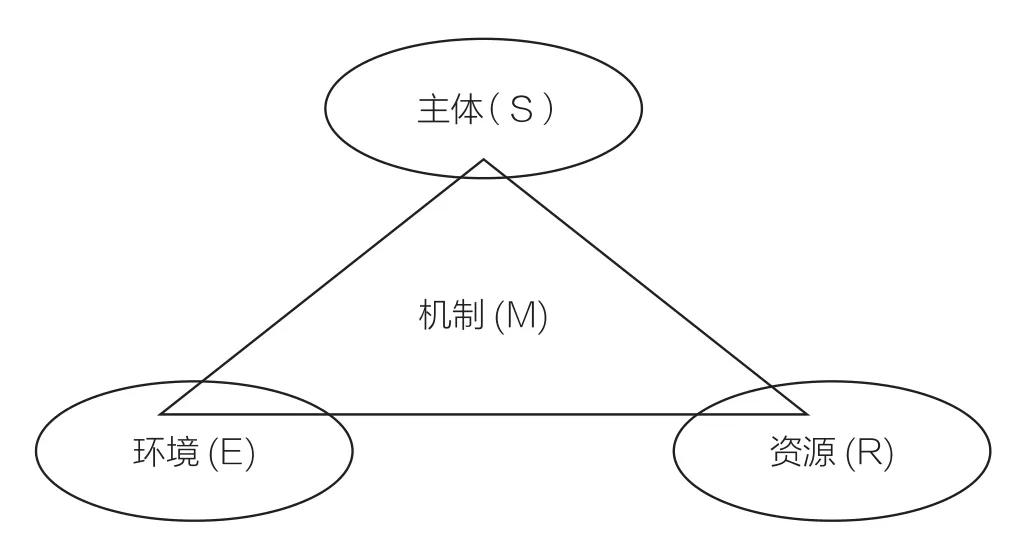

图3 “ser-M”范式的基本结构

图4 基于ser-M和九要素的争力分析框架

2. 基于ser-M范式的竞争力研究的整合

Porter(1985, 1990)将竞争力的研究单位放在给定国家的某个产业,然后通过分析产业中的具体企业的竞争力来研究国家竞争力。这个研究思路的转变可以将竞争力的研究与战略管理领域中企业竞争优势的大量研究很好地结合起来。Cho和 Lee(1998)把战略管理领域关于企业竞争优势的研究分为三类:基于主体的观点(subjectbased)、基于环境的观点(environment-based)和基于资源的观点(resource-based)。基于主体的观点认为CEO、高管团队等制定并实施企业战略的主体的思想(如愿景、文化价值观)和行为(如沟通方式)是一个企业成功的决定性因素(Child, 1972; Westley& Mintzberg, 1989;Nanus, 1992)。基于环境的观点则强调产业结构特征、同类型企业的密度或者分布、国家的产业政策等企业的环境因素是一个企业成功的决定性因素(Okimoto,1989; Porter, 1990)。基于资源的观点强调技术、知识、声誉、品牌、管理者、能力等内部因素(被不同学者定义为“资源”、“主导逻辑”或者“核心能力”等术语)是一个企业成功的决定性因素(Penrose,1959; Wernerfelt, 1984;Prahalad & Hamel, 1990;Barney, 1991; Teece et al., 1997)。

Cho 和 Lee(1998)认为上述三种现存范式都提供了解释战略的重要启示,但每一种范式的观点都不全面。进而,Cho和 Lee(1998)提出了ser-M的新的范式,以更好地动态解释在一段时间内一个企业竞争优势的持续性。ser-M范式主要关注的是前述各种范式强调的主体(Subject)、环境(Environment)和资源(Resource)之间的相互关系,并认为它们相互作用的动态机制(Mechanism),如图3所示。任何一个公司在实现持续而成功地经营的过程中,高层管理者(S)试图理解环境(E),利用或创造必需的资源(R),进而以适应或者引发环境变化的方式来生成战略。在这个主体(S)为了应对环境(E)的变化而去利用或者创造必需的资源(E)的过程中,就会形成机制(M)。ser-M范式提出,当机制(M)适当地运行并决定其发展的路径时,一个企业将创造独特的价值并和其它的竞争者相区别。此外,ser-M范式还是一个动态的理论范式。随着时间的推进,这种协调机制(M)会通过经验和知识积累的学习过程得到演进。

本文认为,可以将ser-M的分析范式进一步与Cho(1994)基于钻石模型基础提出的竞争力九要素模型进行整合,提出基于ser-M和九要素的争力分析框架,如图4所示。其中,竞争力的主体主要包括从事基础经济活动的工人、制定和执行经济政策的政治家和政府官僚、敢于冒险投资的企业家和负责商业管理的经理人以及持续挑战新技术的专业人员;环境主要指外部的机会;资源主要指要素条件、需求条件、相关和支持产业以及上述四类主体;机制主要包括商业环境中的战略、产业结构和竞争对手等。一个分析单位(企业、产业或者国家等)的竞争力是在特定的竞争环境(E)下,工人、企业家、专业人员或者政治家和政府官僚等不同的主体(S)在既定的要素条件、需求条件以及相关和支持性产业等资源禀赋(R)的前提下,通过竞争战略、结构等竞争机制(M)的选择与运行而最终形成的。这种整合的分析框架既能够勾画出分析单位的竞争力形成的情境背景(E)和资源前提(R),又能突出竞争战略和机构等竞争机制(M)的核心地位和动态性,而且突出了不同类型的主体(S)在既定的环境(E)和资源(R)前提下选择竞争机制(M)的主动性。

三、劳动关系领域的主要分析框架及其运行效果的相关研究

1. 劳动关系领域的主要分析框架

伴随着工业革命和资本主义市场经济的不断发展,工人阶级开始形成并形成了阶级意识,进而在阶级矛盾的发展下产生了工会运动。随后,马克思、韦伯夫妇、康芒斯分别从政治、经济、历史和社会不同学科角度对劳动关系这一重要的社会经济现象进行理论解读。不同于马克思基于阶级对立和革命的立场,康芒斯制度理念和韦伯夫妇的产业民主思想将劳动关系的研究立场限定在多元主义的“动态的平衡”(Fox, 1966)的范畴内,并开创了劳动关系的研究主流。在此之后,Dunlop(1958)的劳动关系系统理论以及Kochan、Katz和Mckersie(1986)的战略选择理论(KKM理论)将制度学派劳动关系的研究提升到了里程碑的高度。

Dunlop(1958)的劳动关系系统理论,强调劳动关系系统中的主体(actors)、环境(environment)因素(工作场所和工作场所内群体的技术特征、行为主体面对的市场以及预算制约、系统外部社会中的权力分布和重心等)以及主体共享的意识形态会通过劳动关系的过程影响最终的规则网络的产出。Dunlop(1958)的理论框架具有划时代的意义,但该理论强调主体之间共享意识形态,模型过于静态。在人力资源管理理论快速发展和美国劳动关系转型的背景下,Kochan、Katz和Mckersie(1986)的KKM理论强调了理论分析框架的动态性,关注外部环境的变化与劳动关系行为主体对环境变化的对应,在劳动关系模型中追加了“战略选择”这一动态要素,并指出劳动关系的变化是环境压力与组织对应战略的产物,劳动者、经营者以及政府等劳动关系行为主体的选择和判断对劳动关系系统的方向和结构有很大的影响。KKM理论把劳动关系行为主体的活动分为决定战略决策的最高层面、决定集体谈判及人事政策的中间层面、直接影响员工及管理者个人的工作场所层面等三个层次,但对战略和谈判层次的区分不清楚而且由于强调转型,而且认为20世纪60年代以来劳动关系受雇主的影响更大,故而将经营者的价值观与战略置于劳动关系分析框架中的核心位置,过于强调其主导地位。

Dunlop(1958)以及Kochan、Katz和Mckersie(1986)的KKM理论都是基于工会的宏观情境,对企业内部及工作场所尤其是无工会企业的内部运行机制揭示地不够深入。在此背景之下,Lee(1996a; b)从生产(production)、分配(distribution)和规则制定(rule making)三者的综合和交互作用的视角提出了PDR的系统分析框架。PDR理论强调了竞争环境和一般环境等环境因素会通过影响参与者(工人及工会、雇主、政府等)的价值观及其权力地位的力量对比进而影响其劳动关系的战略选择,并最终反映在企业内部的生产系统、分配系统和规则制定系统等三个交互影响的子系统上,并最终影响企业的生产率、内部协调和满意度等绩效结果。PDR理论中的生产系统尤其强调人力资源资源的重要性,包括人力资源系统(humanware system)、软件系统(组织和工作场所实践)和硬件系统三个相互结合的子系统。PDR理论的一个关键的重点是综合的、平衡的系统运行机制。系统中,生产系统通过人力资源管理中的创造性思维极大地影响着分配系统和规则制定系统,P、D、R内部的不平衡或使参与者产生冲突和导致低效率。PDR理论对于劳动关系运行机制的解释比较详细,但对行为主体及主体利用何种资源选择劳动关系战略的过程揭示地不够细致。

2. 劳动关系运行效果的主要研究

Dunlop(1958)的理论框架将劳动关系系统的产出停留在规则网络的层次,并未进一步讨论其在企业、产业或政府层次的运行效果。其后的KKM理论和PDR理论受人力资源管理理论和行为主义的影响,将劳动关系运行效果的研究集中于企业层次的结果(如质量、效率等生产率指标)和员工态度和行为的方面。

在企业效果层次,Katz, Kochan 和Gobeille(1983)利用抱怨、旷工、违纪、合同要求、谈判时间、劳资氛围等指标测量企业的劳动关系,发现劳资关系的质量与企业绩效水平(产品质量和直接劳动效率)之间存在着紧密的联系。Norsworthy 和 Zabala(1985)研究了汽车行业中劳动关系冲突为企业带来的经济损失,研究的结果表明劳动关系和谐程度较高工厂表现出了更高的劳动生产率与产品品质。Gittell 等(2004)运用美国十大航空公司1987~2000年的季度数据分析了航空业中的劳动关系对于企业产出的影响,该研究证明劳资关系改善所带来的好处足以弥补工资上升所增加的成本,并使企业获得更高水平的绩效。Deery 和 Iverson(2005)的实证研究显示员工与雇主双方的合作可以在增强组织承诺和工会忠诚的基础上对生产效率和服务质量等企业绩效指标产生正向的影响。

在宏观经济的层次,Buchele & Christiansen(1999)研究证明芬兰、法国、日本、德国等劳动关系中具有较多合作性质的国家要比美国、英国、澳大利亚、加拿大等劳动关系中具有较少合作性质的国家有更高的生产率增长。Gordon(1996)的研究也表明,劳动关系的状况对劳动生产率、资本生产率、滞胀和就业等宏观经济状况都有重要影响,具有合作性质劳动关系的国家在生产率增长、资本生产率增长、投资绩效、滞胀、就业等方面要比带有非合作性质劳动关系的国家表现的更好。Feldmann(2006)在控制了各国主要的劳动市场制度、经济周期、经济发展水平等影响的前提下,根据19个国家1985年至2002年的数据分析发现合作型劳动关系有助于减少失业,提高就业率水平。

在组织行为层次,研究主要集中于员工对劳动关系的感知(劳动关系氛围)对其行为和态度以及企业绩效的影响。例如Katz 等(1983)通过实证研究发现合作型的劳动关系氛围与低旷工、高产品质量和高劳动效率相关,Gordon 和Ladd(1990)认为劳动关系氛围对组织绩效(例如生产率和效率)存在直接和间接影响,Gahan和Buttigieg(2008)也认为劳动关系氛围是高绩效工作系统与组织绩效之间主要的中介变量。此外,Angle 和 Perry(1986)发现在高合作型劳动关系氛围中的员工比低合作型氛围的员工双重承诺更高,Deery等人(2005)还发现双重承诺能够中介劳动关系氛围和生产率、服务质量、缺勤等变量之间的关系。

四、基于ser-M范式的劳动关系理论分析框架的构建

1. 基于ser-M范式进一步整合劳动关系分析框架的必要性和可行性

从上述关于劳动关系运行效果的各种研究可以看出,当前关于劳动关系运行效果的研究比较分散,而且受人力资源管理及组织行为研究的影响,越来越多的研究集中于员工个体层次。但是劳动关系是一个在不同利益主体共同作用下的产物,过于关注员工个体的反应并不能揭示劳动关系理论的真正价值。在既有研究已经广泛证明了劳动关系运行状况能够显著地影响员工态度与行为、企业绩效以及宏观经济效率的基础上,对劳动关系运行效果的研究应该往更高层次的变量发展,研究劳动关系运行状况对诸如企业竞争力、区域或产业竞争力乃至国家竞争力的影响效果。如前所述,竞争力研究领域在从传统的国际贸易理论到外国直接投资理论、Porter的竞争力理论以及Cho(1994)的九要素理论的发展过程中涌现了各种竞争力测量体系,随着对竞争力理论分析框架的不断优化与深入,对竞争力的测量也变量越来越精确。而要想验证劳动关系与竞争力之间的关系,就需要寻求一个更为精炼但包容性更强的劳动关系理论分析框架将之前的研究尽可能整合起来,从而便于跟整合的竞争力测量体系对等。

从Dunlop(1958)的劳动关系系统理论Kochan、Katz和Mckersie(1986)的KKM理论和Lee(1996)的PDR理论发展历程来看,不同的理论在不同的历史情境下都较好地捕捉到了实践发展的情景要素,并通过理论的提炼对现实提供了有意义的分析框架。但这些理论都有其特定的现实背景,将这些理论直接应用于今天我国的劳动关系情境中必然会遇到水土不服的情况。因此,也有必要寻求一个动态的框架既能将上述理论框架的思想整合起来,又能留有一定的弹性,以更好地结合现实的实践变化进行解释。

Schumpeter(1942)指出,一个动态理论必须要具备内容、过程和时间三个特征。内容特征是指理论能够捕捉到理论最根源的因素,过程特征是指理论要关注那些最根源的因素之间交互作用的过程,而时间特征是指那些最根源的因素是如何随着时间的变化而变化的。Cho和 Lee(1998)在借鉴战略研究的既有理论基础上提出的ser-M范式很好地满足上上述三个条件。而从劳动关系的本质看,劳动关系的构建除了涉及到政府、员工、工会和企业等不同的利益主体以及法律规制、集体协商、人力资源管理等具体的协调机制以外,还会受到不同主体所拥有的资源能力以及所处的外部环境的影响。因此,本文认为,可以借鉴前文利用ser-M范式整合竞争力研究的思路,尝试利用ser-M范式整合劳动关系的理论分析框架。而且,基于相同的ser-M范式,未来进一步研究不同层次的劳动关系质量与竞争力之间的关系时,也会具备一个坚实的理论基础。

图5 基于ser-M范式的劳动关系分析框架

2. 基于ser-M范式的劳动关系分析框架的主要内容

基于上述研究和分析,本文构建了如图5所示的基于ser-M范式的劳动关系分析框架。基于ser-M范式的动态特征,本文认为在分析一个企业、产业或区域的劳动关系时,必须同时从劳动关系的主体(S)、环境(E)、资源(R)和协调机制(M)等四个方面考虑跟劳动关系相关的各种内容要素,而且分析的核心在于,各种相关的资源要素是如何在相互作用的过程中共同决定了企业内部或外部的劳动关系协调机制。不同于劳动关系系统理论、KKM理论和PDR理论相对顺序的决定机制,基于ser-M的分析框架强调主体(S)在环境(E)的影响下利用其所拥有的资源(R)形成独特的协调机制(M)。因此,跟战略形成的动态性相似,劳动关系协调机制的形成具有权变性,其最终的协调效果跟其涉及的主体、面临的环境、主体所能获取的资源以及主体整合资源的能力相关。从这个意义上看,也就不存在所谓的最佳的劳动关系协调实践的说法。因此,无论是劳动立法还是产业政策乃至企业的劳动关系战略的选择,都应该充分考虑动态权变的特点,不能搞一刀切的做法。

具体到基于ser-M的劳动关系分析框架的各项内容要素来看,主体(S)涉及到企业、员工、政府、工会等不同类型。其中,企业方面主要包括组织文化(如企业的价值观、经营理念等)、劳动关系观(对待政府工会和企业工会的态度)、人力资源管理战略等因素,员工方面主要包括工作价值观、工会承诺(对工会的态度)等因素,政府方面主要包括和谐社会的社会治理理念、执政理念和意识形态等因素。工会方面相对特殊,应该同时考虑政府工会和企业工会的不同主张,如和谐的理念和劳动关系观(对待集体协商、集体行动的态度等)。从环境(E)的角度看,包括一般的政治、经济和文化环境、法律与政策环境、技术环境、所有制结构、产业特征、市场竞争地位以及劳动力市场特征等因素。从资源(R)的角度看,在特定的环境下,能够影响最终劳动关系协调机制形成的十分关键的一点就是企业、产业或者国家等分析单位拥有什么样的资源和能力,包括市场和财务实力等经营状况、技术水平、生产组织方式、竞争战略、雇佣战略、员工的素质水平、企业的管理水平以及企业工会的能力等。最后,作为本理论分析框架的核心,基于动态权变的观点,现实中未必存在最佳的劳动关系协调机制(M),无论是政府治理角度的立法,还是劳动关系系统理论和KKM理论基于西方工会情境下的集体谈判和集体行动,或者PDR理论所强调的内部生产、分配及规则制定系统,还是现代人力资源管理理念下的各种管理实践,都有可能是解决企业劳动关系问题的解决对策。唯一可以区分的是,如果管理主体在ser互动的过程中起到了主导作用,最终形成的就是企业内部的协调机制。如果环境、政府、政府工会或者行业工会在ser互动过程中占据了主导权,最终形成的就是“集体行动控制个体行动”的外部协调机制。

作为一个动态的劳动关系理论分析框架,基于ser-M的劳动关系分析框架还有一个十分突出的特点就是在共同作用而形成劳动关系协调机制(M)的过程中,主体(S)、环境(E)、资源(R)之间的关系是相互的。客观的环境会直接影响主体的价值观和态度,也会影响企业、产业或者国家等分析单位最终的资源能力,但反过来主体和资源的客观条件也会影响主体去主动选择或适应客观的环境,如在所有制结构、技术等方面的选择。同样,主体或资源在受到另外两个方面的因素的影响的同时也能够反过来对那些因素产生反向的选择。也正是在主体(S)、环境(E)、资源(R)的交互影响下,最终的劳动关系协调机制(M)才是动态的、权变的。

五、结论

本文从我国劳动关系理论研究所面临的现实困境出发,认为提升劳动关系理论研究的突破点之一在于论证并通过经验数据验证清楚劳动关系的形成机制以及其对不同层面的竞争力的影响机制。通过梳理竞争力研究的发展脉络,本文认为可以借鉴Porter(1985, 1990)统筹研究企业、产业和国家竞争力的思路,并结合Cho(1994)提出的竞争力九要素模型和Cho和 Lee(1998)提出的ser-M研究范式,构建一个基于ser-M范式的整合的竞争力分析框架。与之相对应,在梳理了劳动关系主要理论框架及相关效果研究的基础上,本文将上述研究竞争力的思路迁移到研究劳动关系的领域中,基于ser-M范式构建了动态的、权变的劳动关系理论分析框架。

本文的主要贡献之一在于通过对比研究,讨论了ser-M范式在劳动关系领域应用的必要性及可行性,并指出基于ser-M的范式,对于劳动关系的理论分析必须坚持动态、权变的观点,综合考虑劳动关系主体在不同环境压力下利用各自的资源禀赋形成独特的劳动关系协调机制的整体过程,而不应该仅仅从政策制定或推广最佳实践的角度探讨相应的劳动关系协调机制的问题。

本文的主要不足之处在于并未进一步对劳动关系相关的主体、资源、环境和协调机制做更进一步的深入探讨。这也是后续研究需要进一步提升和改进的方向。在进一步完善了理论研究之后,后续研究亦可展开基于经验数据的实证研究。

1.常凯:《中国劳动关系报告》,中国劳动社会保障出版社,2009年版。

2.程延园:《当代西方劳动关系研究学派及其观点评述》,载《教学与研究》,2003年第3期,第57-62页。

3.崔勋、张义明、瞿皎姣:《劳动关系氛围和员工工作满意度:组织承诺的调节作用》,载《南开管理评论》,2012年第2期,第19-30页。

4.崔勋、张义明、王庆娟:《关于企业雇佣质量的思考》,载《中国人力资源开发》,2011年第11期,第10-15页。

5.董保华:《劳动关系调整的社会化与国际化》,上海交通大学出版社,2006年版。

6.冯同庆:《劳动关系理论》,中国劳动社会保障出版社,2009年版。

7.郭庆松、刘建洲、李婷玉:《新形势下国有企业劳动关系研究》,中国社会科学出版社,2007年版。

8.哈里•C•卡茨、托马斯•A•科钱、亚历山大•J•科尔文(著),李丽林、吴清军(译):《集体谈判与产业关系概论》,东北财经大学出版社,2010年版。

9.迈克尔•波特(著),陈小悦(译):《竞争优势》,华夏出版社,2005年版。

10.青木昌彦(著),周黎安(译):《比较制度分析》,上海远东出版社,2001年。

11.桑福德•M•雅各比(著),张平淡、刘荣(译):《嵌入式世纪企业——日美公司治理和雇佣关系的实践与比较》,经济科学出版社,2010年版。

12.沈琴琴、杨伟国:《全球视野下的产业与劳动关系发展》,中国劳动社会保障出版社,2009年版。

13.汪应洛、马亚男、李泊溪:《几个竞争力概念的内涵及相互关系》,载《综述预测》,2003年第1期,第25-27页。

14.Angle H L, Perry J L. Dual commitment and labour-management relationship climates. Academy of Management Journal, 1986, 29(1): 31-50.

15.Barney J B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.

16.Buchele R, Christiansen J. Labor relations and productivity growth in advanced capitalist economies. Review of Radical Political Economics, 1999, 31(1):87-110.

17.Budd J W. Employment with a human face: Balancing ef ficiency, equity and voice. Cornell University Press, 2004.

18.Budd L, Hirmis A K. Conceptual framework for regional competitiveness.Regional Studies, 2004, 38(9):1015-1028.

19.Child J. Organization structure, environment and performance: The role of strategic Choice. Sociology, 1972, 6: 2-22.

20.Cho Dong-Sung, Hwy-Chang Moon. A nation’s international competitiveness in different stages of economic development. Advances in Competitiveness Research,1998, 6 (1): 5-19.

21.Cho Dong-Sung, Hwy-Chang Moon. From Adam Smith to Michael Porter:Evolution of competitiveness theory. Singapore: World Scienti fic, 2000.

22.Cho Dong-Sung, Lee Dong-Hyun. A new paradigm in strategy theory:“ ser-M”.Monash Mount Eliza Business Review, 1998, 1(2): 82-97.

23.Cho Dong-Sung. A dynamic approach to international competitiveness: The case of Korea. Journal of Far Eastern Business, 1994, 1 (1): 17-36.

24.Dastmalchian A, Ng I. Industrial relations climate and grievance outcomes.Relations Industrielles, 1990, 45(2): 311-325.

25.Deery S J, Iverson R D. Labor-management cooperation: Antecedents and impact on organizational performance. Industrial and Labor Relations Review, 2005,58 (4): 588-609.

26.Delery J E, Shaw J D. The strategic management of people in work organization: Review, synthesis, and extension. In Ferris G R (Eds.), Research in Personnel and Human Resources Management, 2001, 20: 165–97.

27.Dunlop J T. Industrial relations systems. New York: Holt, 1958.

28.Dunning J H. Internationalizing Porter’s diamond. Management International Review, 1993, 33 (2): 7-15.

29.Feldmann H. The quality of industrial relations and labour market performance. LABOUR: Review of Labour Economics & Industrial Relations, 2006,20(3): 559-579.

30.Fox A. Industrial sociology and industrial relations. London: HMSO, 1966

31.Gahan P, Buttigieg D. High performance work systems and the social context of work: The role of workplace climate. Labour & Industry, 2008, 19(1/2): 1-23.

32.Gittell J H, Norden fl ycht A V, Kochan T A. Mutual gains or zero sum? Labor relations and firm performance in the airline industry. Industrial and Labor Relations Review, 2004, 57(2): 163-180.

33.Gordon D M. Fat and mean: The corporate squeeze of working americans and the myth of managerial "downsizing. Free Press, 1996.

34.Gordon M E, Ladd R T. Dual allegiance: renewal, reconsideration and recantation. Personnel Psychology, 1990, 43: 37-69

35.Hirsch S. Capital or technology? Confronting the neo-factor proportions and the neo-technology accounts of international trade, Review of World Economics, 1974,110(4): 535-563.

36.Ichniowski C, Shaw K, Prennush G. The effects of human resource management practices on productivity: a study of steel finishing lines. American Economic Review, 1997, 87(3): 291–313.

37.Katz H C, Kochan T A, Gobeille K G. Industrial relations performance,economic performance, and QWL programs: An interplant analysis. Industrial and Labor Relations Review, 1983, 37(1):3-17

38.Kaufman B E. Industrial relations and labor institutionalism: A century of boom and bust, Labor History, 2006, 47(3): 295-331.

39.Kaufman B E. Paradigms in industrial relations: Original, modern and versions in-between. British Journal of Industrial Relations, 2008, 46(2):314–339.

40.Keesing D B. Labor skills and comparative advantage. American Economic Review, 1966, 56 ( 112) : 249-258.

41.Kochan T A, Katz H C, McKersie R B. The transformation of American industrial relations. New York: Basic Books, 1986.

42.Lee Hyo-Soo. Theory Construction in industrial relations: A Synthesis of PDR systems. The Korean Economic Review, 1996, 12(2): 199-218

43.Lee Hyo-Soo. The interaction of production, distribution, and rule-making systems in industrial relations. Industrial Relations, 1996, 51(2): 302-332.

44.Nanus B. Visionary leadership. San Francisco: Jossey-Boss, 1992.

45.Norsworthy J R, Zabala C A. Worker attitudes, worker behavior, and productivity in the U.S. automobile industry. Industrial and Labor Relations Review,1985, 38(4): 544-557.

46.Ohlin B. Interregional and international trade (revised edition). Cambridge:Harvard University Press, 1952.

47.Ohlin B. Interregional and international trade. Cambridge: Harvard University Press, 1933.

48.Okimoto D I. Between MITI and the market: Japanese industrial policy for high technology, California: Stanford University Press, 1989.

49.Penrose E T. Theory of the growth of the firm, Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1959.

50.Porter M E. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, New York: Free Press, 1985.

51.Porter M E. The competitive advantage of nations, New York: Free Press,1990.

52.Prahalad C K, Hamel G. The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 1990, 68(3): 79-91.

53.Ricardo D. The principles of political economy and taxation. London: G. Bell and Sons, 1817.

54.Schumpeter J A. Capitalism socialism and democracy, New York: Harper,1942.

55.Teece D J, Pisano G and Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 1997, (18) 7: 509-533.

56.Wernerfelt B. A resource-based view of the Firm. Strategic Management Journal, 1984, 5(2): 171-180.

57.Westley F, Mintzberg H. Visionary leadership and strategic management.Strategic Management Journal, 1989, 10:17-32.