“瑞雪兆丰年”与中国农耕文化在日本的传播问题

2015-03-20王凯

王 凯

以两汉魏晋为源流的早期古代大陆移民1日本学者所称“归化人”、“渡来人”,即公元前后至公元九世纪,从中国以及朝鲜半岛进入日本列岛的人群以及他们的子孙后代,在我国学界一般称之为“(日本)古代大陆移民”。参看李卓:《古代大陆移民在日本》,《历史教学》,1984年9月号,第30—35页;韩昇:《日本古代的大陆移民研究》,台湾:文津出版社,1995年,第285—314页。将中国先进的农业技术和农耕思想文化带入日本列岛,其意义不仅在于促进了物种的传播、生产技术的进步以及社会结构的变化,同时也影响到了古代日本人的意识形态,推动了他们对来自大陆和朝鲜半岛的农耕祭祀仪式、习俗、知识、思想的吸收。2[日]森岡秀人:「農耕社会の成立」,歴史学研究会·日本史研究会 編:『日本史講座 第1巻』,東京:東京大学出版会,2004年,第66頁。然而,无论是在日本的文献史料上,还是在出土资料中,都极少能见到反映中国农耕思想文化的记载。以“瑞雪兆丰年”这一在中国家喻户晓的农谚为例,在《艺文类聚》所引中国最早的农书《氾胜之书》中就有“雪,五谷之精也”的记载。3欧阳询:《艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,2007年,第22页。《毛诗正义》中《小雅·信南山》的注中也有:“雰雰,雪貌,丰年之冬,必有积雪”语。4郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷13,阮元校刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,1980年,第470页。可见,至晚到汉朝时,中国就已经存在“瑞雪兆丰年”的农耕思想了。但是,直至奈良时代日本的古籍中才初见相关记录。而且据管见所知,除了《万叶集私注》对此问题有所提及以外,几乎没有其他相关的研究成果。5[日]土屋文明:『万葉集私注 八 新訂版』,東京:筑摩書房,1977年。本文通过考察“瑞雪兆丰年”这一农谚在日本出现和流播的情况,对中国农耕思想文化在日本的传播及其与古代大陆移民之间的关系做初步的探讨。

一、“瑞雪兆丰年”之歌的诞生

日本文献中关于“瑞雪兆丰年”的记载,首次出现于其现存最古老的和歌总集《万叶集》。

天平十八年(746年)正月,平城京内大雪,积地数寸,甚至连当年的元旦朝贺之礼都因此而中止。1《续日本纪》圣武天皇天平十八年春正月癸丑朔条。按本文使用的《续日本纪》皆引自[日]青木和夫、稲岡耕二、笹山晴生、白藤禮幸校注:『新日本古典文学大系12-16 続日本紀一~五』,東京:岩波書店,1989年~1998年。就在这冰天雪地中,左大臣橘诸兄率领“诸王诸臣”前往太上天皇所在“中宫”扫雪。对此,年迈的元正太上天皇2元正天皇(680-748年)的母亲为元明天皇。元正于灵龟元年(715年)九月即位,并于神龟元年(724年)让位给首皇子(圣武天皇),天平二十年(748年)驾崩。由此可知,天平十八年歌宴之时,元正太上天皇已是高龄,并于两年后去世。龙颜大悦,雅兴顿起,不但下令设宴款待前来扫雪的众卿家,还要求诸王卿以“雪”为主题作歌。3《万叶集》十七卷第3922号歌题词。按本文使用的《万叶集》如无特殊说明则皆引自[日]小島憲之、木下正俊、東野治之校注·訳:『新編日本古典文学全集6-9 万葉集①~④』,東京:小学館,1994年~1996年。《万叶集》中文译文引自杨烈:《万叶集》,长沙:湖南人民出版社,1984年。

左大臣橘诸兄首先应诏吟诵道:“从天降白雪,白发仕天皇,投老蒙恩宠,光荣又吉祥”。4左大臣橘宿禰、詔に応ふる歌一首:降る雪の 白髪までに大君に 仕へ奉れば 貴くもあるか(十七‐3922)。此歌既体现了浓郁的宫廷礼仪色彩,也展示了老臣橘诸兄作为当朝一品的高贵身份和气魄。紧接着,纪朝臣清人和纪朝臣男梶相继作歌:“降雪遍天下,雪光照万方,见光知大德,尊贵且安详”;5紀朝臣清人、詔に応ふる歌一首:天の下 すでに覆ひて 降る雪の 光りを見れば 貴くもあるか(十七‐3923)。“雪降自前日,昨今讫未休,雪填山峡满,欲见已无沟”。6紀朝臣男梶、詔に応ふる歌一首:山の狭 そことも見えず一昨日も 昨日も 今日も 雪の降れれば(十七‐3924)。前者为当时的文章博士,他将汉文学中的雪光和天皇的恩光联系在了一起,以歌颂皇恩浩大威严;后者则强调此次降雪之大、持续时间之长,虽属于平淡无奇的即景作歌,但作为应诏歌也可谓不偏不倚。

正当歌宴将以对元正太上天皇的赞歌为主旋律而接近尾声之时,大陆移民氏族出身的葛井连诸会吟诵道:“新しき 年の初めに 豊の稔しるすとならし 雪の降れるは(十七-3925)”7小学馆新编日本古典文学全集本《万叶集》以《名义抄》中“稔”的读音为“ミノル、トシ”为由,将万叶假名“丰乃登之”以“豊の稔”表示。但是,岩波书店《日本古典文学大系》、讲谈社文库《万叶集》(作者:中西进)等其余《万叶集》版本多使用“豊の年”表示,本文以后者为准。可译作:“兹际新年始,雪花飞满天,万民应有幸,白雪兆丰年。”

如《万叶集评释》所述,“葛井连诸会虽为律令官人,但他强烈地意识到自己身份低微,因此没有和左大臣橘诸兄一样,使雪和自身产生关联,而是即物作歌,使用瑞雪兆丰年这一来自汉文学的思想庆贺国家,而这一点也是此歌创作的文学技巧所在。”8[日]窪田空穂:『万葉集評釈 第十巻』,東京:東京堂出版,1985年,第186頁。《万叶集私注》则推测道,“葛井连诸会的这一思想来自其从书卷上得到的知识”,并指出“由此开始,在日本也有了‘瑞雪兆丰年’的说法。”9[日]土屋文明:『万葉集私注 八 新訂版』,東京:筑摩書房,1977年,第319頁。

《私注》的论述不误,这正是“瑞雪兆丰年”这一在中国已是家喻户晓的农谚以和歌形式在日本首次亮相历史舞台。然而,对于为何“瑞雪兆丰年”之歌会出自移民氏族葛井连诸会之手,当时一般的日本人,尤其是日本的本土氏族对降雪和农耕的关系又作如何认识等问题,《私注》并没有做出明确的解答。

二、古代大陆移民与“瑞雪兆丰年”

大陆移民是古代日本社会的重要组成部分。在《万叶集》中,声称以中国和古代朝鲜(高句丽、新罗和百济)为母国的移民氏族歌人就约有51人。1王凯:《日本古代大陆移民与万叶古歌》,《外国问题研究》,2012年第4期。在《怀风藻》中,身为中下层律令官人的移民氏族诗人达18名,占全体诗人总人数的近三分之一。但是,除了葛井连诸会,他们的作品没有任何涉及降雪与农耕关系的内容。如此看来,能够直接吟诵“瑞雪兆丰年”一歌的大陆移民葛井连诸会具有一定的特殊性。

“葛井连”原为“白猪史”,后被赐姓“葛井宿祢”。2《续日本纪》元正天皇养老四年五月壬戌条,桓武天皇延历十年正月癸酉条。据《新撰姓氏录》右京诸藩下“葛井宿祢”条记载,其祖先为“盐君”之子“味散君”。3[日]佐伯有清:『新撰姓氏録の研究 本文篇』,東京:吉川弘文館,1962年,第298頁。对照左中弁正五位上兼木工头百济王仁贞等人给桓武天皇要求改姓的上表文中的系谱可知,4《续日本纪》桓武天皇秋七月辛巳条。葛井连(白猪史)的祖先正是那位通过熏蒸解读高句丽给倭国上表文而受到敏达天皇“勤乎,辰尔,懿哉,辰尔”的赞美,5《日本书纪》敏达天皇元年五月壬寅朔条。本文使用的《日本书纪》皆引自[日]小島憲之、直木孝次郎、西宮一民、蔵中進、毛利正守:『新編日本古典文学全集2~4 日本書紀①~③』,東京:小学館,1994年~1998年。并因此取代早期大陆移民而在大和朝廷中占得一席之地6[日]関晃:『帰化人 古代の政治·経済·文化を語る』,東京:講談社,2009年,第25—26頁。按该本书原本为:関晃:『帰化人』(増補版),東京:至文堂,1966年。的百济移民王辰尔的外甥,味散君之子“胆津”。

关于胆津,《日本书纪》对其有如下记载:钦明天皇时,因为“田部”(部民的一种)设置由来已久,长大成人者由于没有被登记在账簿上而导致免除课税者众多,钦明天皇因而派遣来自百济的大陆移民胆津检定“白猪田部”丁籍。7《日本书纪》钦明天皇三十年春正月辛卯朔条。白猪田部即同天皇十九年时派遣苏我大臣稻目宿祢和穗积磐弓臣等设置于吉备五郡的“白猪屯仓”。8《日本书纪》钦明天皇十六年秋七月己卯朔壬午条。胆津于同天皇三十年四月检阅白猪田部壮丁,并依诏制定账簿,编制田户。钦明天皇对之大为嘉奖,赐姓“白猪史”,并拜其为“田令”。9《日本书纪》钦明天皇三十年夏四月条。至敏达天皇时,天皇又派遣苏我马子大臣前往吉备国,增加了白猪屯仓和田部,并将“名籍”即账簿授予白猪史胆津。10《日本书纪》敏达天皇三年冬十月戊子朔丙申条。从将吉备的屯仓命名为“白猪屯仓”等记载,足见大和朝廷对白猪史的信任,而其根本原因在于胆津对农业和农民(部民)高度的管理技术和卓越的业绩。

由此看来,葛井连诸会能够将“瑞雪兆丰年”这一农谚通过和歌形式加以表达显然与其氏族传统密不可分。但是,并非所有的白猪史或葛井连氏族成员都具备那样的知识与能力。从历史上来看,葛井连(白猪史)的才能是多方面的。例如,白猪史宝然于天武天皇十三年(684年)留学唐朝回国后,于文武天皇四年(700年)参与大宝律令的制定。11《日本书纪》天武天皇十三年十二月癸未条,《续日本纪》文武天皇四年六月甲午条。在外交方面,大宝元年(701年)白猪史阿麻留与万叶歌人山上忆良一起被任命为遣唐使少录,12《续日本纪》文武天皇大宝元年正月丁酉条。出使唐朝。葛井连子老则是天平八年(736年)出发的遣新罗使团的一员。13《万叶集》卷第十五3691-2693号歌。葛井连广成除了在对新罗的外交舞台上表现活跃,深得圣武天皇信任以外,14《续日本纪》元正天皇养老三年闰七月丁卯条,圣武天皇天平十五年三月乙巳条,圣武天皇天平二十年八月乙未条。还文采出众,精通汉诗和歌。15据《武智麻吕传》记载,葛井连广成是神龟六年(729年)的“文雅”之一;《经国集》中有其落款天平三年(732年)五月八日的对策文三篇。又据《万叶集》记载,天平二年(730年),大伴道足任擢骏马使被遣大宰府时,在大宰府帅大伴旅人的宴会上,诸人要求驿使葛井连广成作歌,广成应声而成(六-962)。天平八年(736年)十二月,歌舞所的诸王臣子聚集广成家中,举行古歌古舞宴会(六-1011、1012)。广成在《怀风藻》中作有五言律诗“奉和藤太政佳野之作”和五言绝句“月夜坐河浜”共计二首。

然而,在受尽大陆文化熏陶,具备丰富大陆文学知识的葛井连一族中,能够将“瑞雪兆丰年”这一农谚吟诵成歌的却只有葛井连诸会一人,原因何在呢?天平七年(735年)九月,时为右大史,正六位下的葛井连诸会因为不理会被阿倍朝臣带麻吕等人所杀之族人的申诉而被定罪入狱,后又因朝廷大赦而出狱。16《续日本纪》圣武天皇天平七年九月庚辰条。此后,在日期为天平十三年(741年)六月二十六日的山背国司给大和国(大养德)关于奴婢文书的末尾,出现了葛井连诸会的署名。据此文书可知,诸会时任山城国副官(介),正六位上,勋十二等。1[日]竹内理三:『寧楽遺文 下巻』,東京:東京堂,1944年,第741—743頁。天平十五年(743年)四月,在东寺文书中盖有31个国印的弘福寺(川原寺)田数账末尾的国司署名中,也出现了正六位上,勋十二等的山城国副官(介)葛井连诸会的名字。2[日]東京帝国大学:『大日本古文書 二』,東京:大日本図書株式会社,1901年,第337頁。天平十七(745年)年四月,诸会官升外从五位下,天平十九年(747年)四月任相模国长官,3《续日本纪》圣武天皇天平十七年四月壬子条,天平十九年四月丁卯条。而前文所述其入宫扫雪正是在这一期间。天平宝字元年(757年)五月,葛井连诸会迎来了其人生中最后一次荣升,其官位止步于从五位下。4《续日本纪》称德天皇宝字元年五月丁卯条。葛井连诸会的经历看似平淡无奇,甚至可谓一波三折。然而,仔细观察便可发现,无论是诸会对于奴婢的管理,还是弘福寺田数帐的核对,都反映了他与农业有着不解之缘。恐怕在山背国和山城国任地方官的时候,葛井连诸会也与农业生产有着密切接触。或许正是因为其大陆移民氏族传统的影响,加之长期以来从事与农业、农民相关的工作经历,“瑞雪兆丰年”这一来自中国的农谚才能以本土氏族容易接受的和歌形式在元正太上天皇的宴会上华丽登场。

三、古代日本人对“雪”与“丰年”的认识

据笔者统计,在《万叶集》4000余首和歌中,跟“雪”相关的和歌共有154首。其中,古代日本人对“雪”的认识大致可以分类如下:第一,作为自然现象之一,主要的着眼点在于雪片繁多、雪白的颜色、容易消融等自然属性,以及借用这些属性比喻数量繁多、转瞬即逝、世事无常等意境。第二,将雪花与梅花、黄莺、松枝等搭配组合,创造大陆文学的意境。第三,作为某些多雪地带的象征,例如,壬申之乱时的吉野、越中国地区(现在的富山县)、富士山以及筑波山。在这些关于“雪”的和歌中,除了葛井连诸会的作歌,其他没有一首与“瑞雪兆丰年”相关、甚至和农业生产相关的和歌。

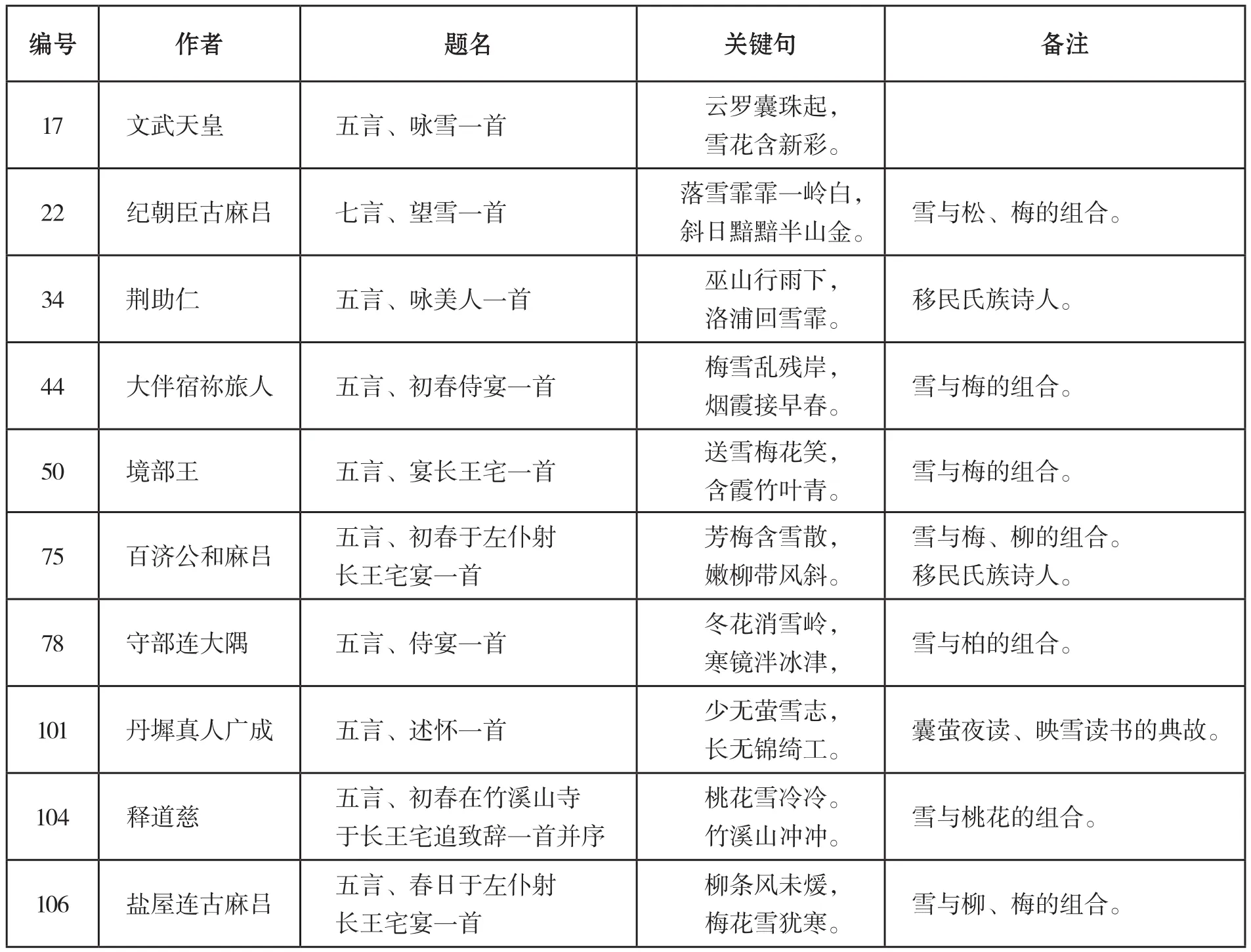

这一点在成书于天平胜宝三年(751年),日本现存最古老的汉诗集《怀风藻》中也有所体现。风花雪月向来都是汉诗吟诵的主要对象,《怀风藻》也不例外。在诗集收录的近江朝至奈良朝时期的64名诗人的120篇作品中,5根据《怀风藻》流传版本不同,可分为两类:诗人64人、作诗118篇和诗人64人、作诗116篇。作诗数量的差异主要原因在于,《怀风藻》目录记释道融作诗5首,而实际有欠缺3首的版本,也有欠缺4首的版本;此外,《怀风藻》有的版本含有卷末的亡名氏作诗1首,而有的却缺失。与“雪”有关的汉诗有11首(见表一)。6[日]辰巳正明:『懐風藻全注釈』,東京:笠間書院,2012年。虽然其中不乏有以“咏雪”为题等直接以“雪”为创作对象的汉诗,但也难见与“瑞雪兆丰年”的关系。

此外,在《古事记》和《日本书纪》中也有相同倾向。《古事记》关于“雪”的记载仅有两例。其一出现在描写天照大御神将腿深深地踩入坚硬的土地中,并将地面踢得如同“沫雪”一般。7本文使用的《古事记》皆引自[日]山口佳紀、神野志隆光 校注·訳:『新編日本古典文学全集1 古事記』,東京:小学館,1997年。《古事记》上卷天照大御神与须佐之男命部分。这里的“沫雪”指如泡沫一样的、又脆又柔软又容易消失的雪。8[日]西郷信綱:『古事記注釈 第二巻』,東京:筑摩書房,2005年,第47頁。可见,这种描写还是来自对雪的自然属性的认识。《古事记》中的另一处与“雪”相关的记载出现在大山津见神说,如果天孙迩迩艺能能够取其长女石长比卖为妻,则“虽雪零风吹”都会“恒如石而常坚不动”的场景。9《古事记》上卷迩迩艺命结婚部分。这里的“风雪”属于自然现象,与农业生产也毫无关系。

《日本书纪》共有7处与“雪”相关的记载,但多为关于降雪的气象记录。10其余六处关于“雪”的记录为:神代纪素盏鸣尊上天时,天照大神严阵以待的场景,同《古事记》,表记为“沫雪”;仁德天皇三十年十月甲申朔条,表记“雪雨”;钦明天皇六年冬十一月条,膳臣巴在百济踏雪寻虎,以报食子之仇,表记为“其夜大雪”;推古天皇三十四年六月条,表记为“雪也”;天武天皇六年十二月乙丑条,表记为“雪,不告朔”;朱鸟元年三月庚戌条,表记为“雪之”。其中,皇极天皇三年三月条的记载较为特殊。该记录讲述的是押坂直和其子在雪中发现一株“紫菌”——灵芝,食后无病长寿的故事。虽然记录本身固不可信,但是其中体现的寻常百姓对于“挺雪而生”的植物视为珍贵这一点值得注意。需要特别指出的是,灵芝的发现者押坂直是倭汉氏的一族,属于典型的移民氏族。1[日]関晃:「倭漢氏の研究」,史学会:『史学雑誌』,1953年9月,第794-835頁。大陆移民发现灵芝恐怕是基于他们对积雪和植物生长关系的朴素认识吧。

表一:《怀风藻》中“雪”相关的汉诗汇总表

另外,在广泛收录奈良时代地理地貌,风土人情,传说故事等内容的《风土记》中,有4处与“雪”相关的记录。2本文使用的《风土记》皆引自[日]植垣節也校注·訳:『新編日本古典文学全集5 風土記』,東京:小学館,1997年。《出云国风土记》形容秋鹿郡东云浜的白沙随风飞扬如“雪零”。《常陆国风土记》在筑波郡的筑波山的起源中,讲到富士山因为新谷祭而不肯留宿其祖“神祖尊”而受到诅咒,永远“冬夏雪霜,冷寒重袭,人民不登,饮食勿奠”。在《风土记逸文》所引前田家本《释日本纪》卷十二“菟饿野鹿”条记载中,雄鹿梦见背上降雪而问其妻雌鹿解梦。雌鹿答道:“雪即盐,盐涂在夫君你的肉上意味着,如果你再要去淡路国野岛见那只雌鹿(小妾),就会被船夫射死”。雄鹿不听,结果在去幽会的途中,果然遇到不测。在这个故事里,降雪非但不是吉兆,反而成为了凶兆;而这种联想方式最终还是利用了雪的白色的自然属性。

不仅如此,在奈良文化财研究所的木简数据库1奈良文化财研究所木简数据库:http://www.nabunken.go.jp/Open/mokkan/mokkan.html。检索“雪”字可发现,平城京遗址出土的10例木简均为人名(姓氏)或自然降雪。另在东京大学史料编撰所的奈良时代古文书数据库2东京大学史料编撰所奈良时代古文书数据库:http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller。检索后,与“雪”相关的表记则多为中草药材“紫雪”、经卷“雪情澄神章”、画卷人物“雪山童子”以及作为人名姓氏的“雪”,同样未能发现和农耕相关的记录。

那么,古代日本人以什么作为“丰年”的预兆呢?虽然,现有的文献记录没有直接回应这个问题,但是对于“丰年”的条件却有所提及。在《续日本纪》中,有2处关于“丰年”的记载。其一,在元明天皇的诏书中记载道:本为歉收之年的子年因得天地垂佑而大获丰收。天皇大悦,引用“古贤王”之言称赞道:“祥瑞之美,无以加丰年”。3《续日本纪》元明天皇和铜五年九月己巳条。其二,圣武天皇因当年庆祝丰收而下诏减免田租等时称道:“天地所贶,丰年最好”。4《续日本纪》圣武天皇天平三年八月辛丑条。可见,“丰年”与祥瑞的出现或天地的眷顾有着密切关系。此外,《续日本纪》中多以“丰稔”代替“丰收”、“丰年”,而“丰稔”的原因在于“风雨顺时”、“风雨调和”5《续日本纪》淳仁天皇天平宝字八年十月己卯条、光仁天皇宝龟四年十一月辛卯条、宝龟九年六月辛丑条。或天皇的德行,6《续日本纪》桓武天皇延历元年八月己巳条、延历六年冬十月丁亥条。与降雪似乎没有关联。

另外,《常陆国风土记》开头综述部分描述常陆国的水田农作为:“年遇霖雨,即闻苗子不登之难,岁逢亢阳,唯见谷实丰稔之欢”。常陆国(现茨城县一带)的农作物遇阳光则长,遇雨水则不长的特性颇有意思。《日本三代实录》7本稿使用《日本三代实录》皆引自[日]黒板勝美、国史大系編集会:『新訂増補国史大系 日本三代実録 前編·後編』,東京:吉川弘文館,1963年~1964年。的记载却正好相反。其中的祈雨文记载道:“甘雨忽降”,才有“天下丰年”。8《日本三代实录》清和天皇贞观三年五月十五日戊子条。此外,能够保证秋收的方法还有佛法,只要勤加讲读,便可“黎民无疾疫之灾,农功有丰稔之喜”。9《日本三代实录》清和天皇贞观五年三月十五日丁丑条。由此可见,古代日本人似乎没有把降雪考虑作为丰年的预兆。

综上所述,无论是经统治者之手而成的文献记录,还是能够反映一般百姓生活的考古资料,所折射出的都是古代日本人对“雪”的认识的淡薄。他们虽然会由降雪产生一些文学性联想,也会利用雪和松竹梅等植物的组合创作汉文学作品,但是对于冬季降雪和农业生产的关系似乎并不关心。古代日本人认为自然气象条件的风调雨顺和天皇的德行以及笃信佛法也是“丰年”的重要条件。值得强调的是,尽管日本本土氏族对降雪与农业生产漠不关心,但是如倭汉氏押坂直在雪中发现灵芝的故事所体现的那样,大陆移民似乎对于“降雪”与“丰年”有着其朴素的认识。

“瑞雪兆丰年”这一农谚是中国古代劳动人民长期以来对冬季降雪与农业耕种关系的高度总结,在中国古代的文学作品中也有丰富体现。例如,南朝梁任昉的《同谢朏花雪诗》中便有“土膏候年动,积雪表辰暮”之句。同为南朝梁的诗人庾肩吾,则在《咏花雪诗》中吟诵道“瑞雪坠尧年”。西晋诗人孙楚在《雪赋》中留有“丰隆洒雪,交错翻纷,膏泽偃液,普润中田,肃肃三麦,实获丰年”之句。此外,南朝宋谢惠连在《雪赞》中吟诵道“气遍霜繁,年丰雪积”,10欧阳询:《艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,2007年,第24-26页。而在其所作《雪赋》中则有“盈尺则呈瑞於丰年”之句。11萧统编,李善注:《文选》,北京:中华书局,2008年,第194页。这些诗赋充分反映了“瑞雪兆丰年”这一中国的农耕思想文化与文学创作的紧密结合状况。

据《日本国见在书目录》可知,无论是《诗经》,还是《文选》、《艺文类聚》,在奈良时期都已经传入日本。饱读汉籍的本土氏族统治者不可能不知道“瑞雪兆丰年”这一农谚。但是,他们虽然能够灵活地利用汉籍中关于“雪”在文学层面的意象进行创作,却不关心形成这种意象的、在农耕思想文化层面上的深层含义。其实,就古代日本人不重视冬季降雪与农业耕作关系的这一特点,中国古人早有论断。据《三国志·魏书》倭人条所引《魏略》记载,倭人“不知正岁四节,但计春耕秋收为年纪”,1陈寿撰,裴松之注:《三国志》,北京:中华书局,2010年,第856页。强调了古代日本人对春秋在农业生产中的重视程度。此道破先机之语,不得不叫后人叹服先哲之敏锐的洞察力。

日本本土氏族对大陆农耕思想文化的吸收,正如他们对儒学、律令制度的吸收运用那样,是根据本民族的固有特征而有所取舍的,中国的某些习俗甚至根本就从未被接受过。2刘晓峰:《寒食不入日本考》,《东亚的时间》,北京:中华书局,2007年,第230—251页。因此,对古代日本的认识不应以偏概全,被这些“虚像”所迷惑。3李卓:《“儒教国家”日本的实像》,北京:北京大学出版社,2013年,第483—487页。“瑞雪兆丰年”这样的外来农耕思想文化虽然可能容易被葛井连诸会等生活在一定区域内且坚持自身文化传承的大陆移民所接受,4[日]井上光貞:『王仁の後裔と其の佛教―上代佛教と帰化人の関係に就ての一考察』,史学会:『史学雑誌』,1943年9月,第1-71頁。但是似乎较难渗透到本土氏族之中。这在一定程度上也体现了大陆移民对传播大陆思想文化所起作用的局限性。而且,随着时代的推移,移民氏族逐渐被同化;5王凯:《大陆移民与日本古代王权——从文字、文学角度的研究》,《古代文明》,2012年第4期。加之,本土氏族独自的农耕祭祀仪式以及思想更加趋于成熟完善,外来思想文化的渗透变得愈发不易。日本史上的“瑞雪兆丰年”虽由大陆移民首先唱出,但终难逃自然湮灭之厄运,成为了千古绝唱。