试论《武王践祚》的文本流变

2015-03-20许兆昌李大鸣

许兆昌 李大鸣

简本《武王践祚》以第十一简为界,内容前后重出,已有学者指出其实际为两个战国本子的合编,将前十简称为甲本,后五简则称为乙本。1参见复旦大学出土文献与古文字研究中心研究生读书会:《〈上博七·武王践祚〉校读》,载“复旦大学出土文献与古文字研究中心网站”: http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=576.2008年12月30日。刘秋瑞:《再论〈武王践祚〉是两个版本》,载“复旦大学出土文献与古文字研究中心网站”:http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=639.2009年1月8日。不过,此次发现的《武王践祚》的两个战国本子,除文字上有较大的不同外,更是在主体内容上也有重大的差异。例如,甲本及传世本所载武王勒铭自戒的内容,从字数上讲几占全篇的一半,但在乙本中却完全付之阙如,使得不同本子之间的比较都变得不可能。即使是可以比较的部分,如太公望所述先王之道,虽是两个战国本子的共同内容,但相互之间的差异也非常突出。例如,甲本所述核心内容“仁以得之,仁以守之,其运百世;不仁以得之,仁以守之,其运十世;不仁以得之,不仁以守之,及于身”句,在乙本中毫无踪迹。而乙本的核心内容如“不敬则不定,弗力则枉,枉者败,而敬者万世”,在甲本中也根本找不出对应的句子。因此,最初的整理者将两个本子误合为一,是可以理解的。两个差异明显的战国本子的出现,再加上已有的传世本,为研究早期文献在流传过程中的异变提供了一个素材相对丰富的个案。本文即打算通过比较三个不同本子2简本主要依据原释者陈佩芬先生的考释。个别字的隶定,学界还有不同看法,如果无涉本文所讨论的问题,则一概采用原考释。为对比的方便,对于没有疑义的文字,简本直接使用现在的通行字。传世本用“四部丛刊”本。之间的文字与内容,尝试揭示《武王践祚》这一先秦文献的文本流变,不当之处,敬请专家指正。

一、传世本是两种简本的合编整理本

比较传世本与两种战国简本,可以明显地发现传世本是由两种战国简本合编整理而成。以下根据内容将《武王践祚》分出四节做比较。第一节为武王问道,是通篇的缘起;第二节是师尚父述先王之道前的准备及当时的场景描述;第三节是师尚父为武王述先王之道;第四节是武王勒铭自戒。传世本与甲本均包括以上四节,乙本则仅及前三节。

第一节为武王问道。

甲本(在第一简)作:

[武]王问于师尚父曰:“不知黄帝、颛顼、尧、舜之道在乎?意微丧不可得而睹乎?”1马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,上海:上海古籍出版社,2008年,第151页。

乙本(在第十一简)作:

武王问于太公望曰:“亦有不盈于十言,而百世不失之道,有之乎?”2马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,第162页。

传世本的对应内容作:3马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,第166页。

武王践祚三日,召士大夫而问焉,曰:“恶有藏之约,行之行,万世可以为子孙常者乎?”诸大夫对曰:“未得闻也。”然后召师尚父而问焉,曰:“黄帝、颛顼之道存乎,意亦忽不可得见与?”4本句断句,学者有不同意见。王聘珍《大戴礼记解诂》以“意”字从上句,读为“黄帝、颛顼之道存乎意,亦忽不可得见与?”孔广森《大戴礼记补注》以“意”字从下句,读为“昔黄帝、颛顼之道存乎?意亦勿不可得见与?”据简文,当从《补注》本断“意”字属下句。两“乎”字应是排比提问。王聘珍:《大戴礼记解诂》卷6,《武王践祚》,北京:中华书局,1983年,第103页。

与传世本比较,简本两种在武王问道一节中俱少“武王践祚三日,召士大夫而问焉,曰:‘恶有藏之约,行之行,万世可以为子孙常者乎?’诸大夫对曰:‘未得闻也。’”部分,共41字。此段行文意义特殊,因为它指出了武王与师尚父对话的具体时间,即践祚三日这一关键的历史时刻。并且,武王首先垂询的并不是师尚父,而是士大夫(诸大夫)。但从简本来看,传世本所设置的这一对话语境,应为后人所增,显非事实。5参见晁福林:《从上博简〈武王践祚〉看战国时期的古史编撰》,《史学理论研究》,2011年第1期。“武王践祚”也并非此篇文献的原有标题。当然,传世本强调“武王践祚三日”这一特殊历史时刻,能够烘托对话的政治气氛,强调师尚父所述先圣王之道的重要意义。而且先有诸大夫“未得闻”武王所问先王之道作衬托,也可以突出后文师尚父所述先圣王之道的珍贵。这是传世本在“为文”方面胜于简本的地方,但是从“为史”的角度看,这些增饰出来的文字,显然是不可信的。

不过,对照简本又可以发现,传世本增加的这段文字,并非全然向壁虚造。其中武王所问士大夫(诸大夫)的相关文字,可以看出与乙本关系密切。例如,传世本中武王问于士大夫时所云“藏之约”,与乙本武王问于太公望所云“不盈于十言”,虽然文字不同,但意义完全一致。传世本中武王问士大夫所云“万世可以为子孙常者”,与乙本武王问于太公望所云“百世不失之道”,不仅意义相同,文字也有很大的相似性。两者的不同只在于乙本是武王问于太公望,传世本则变成了武王问于士大夫(诸大夫)。

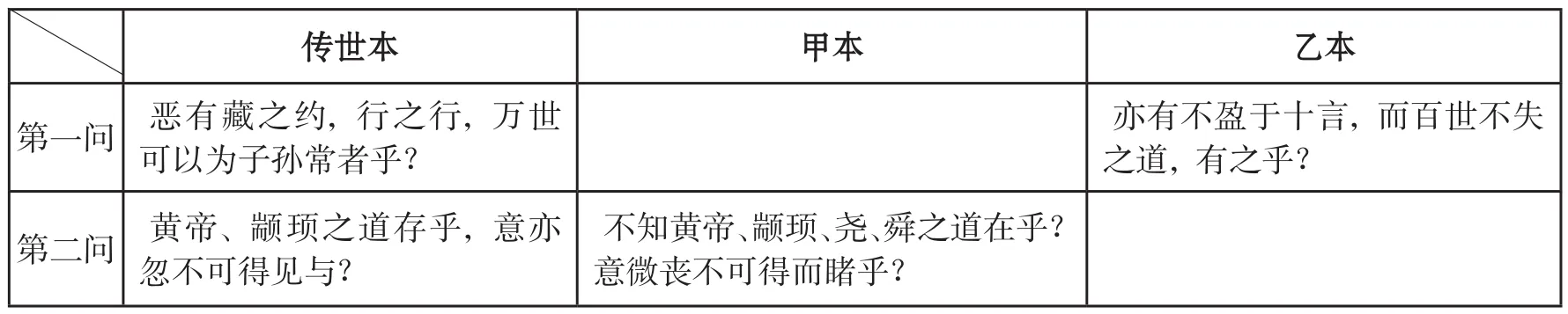

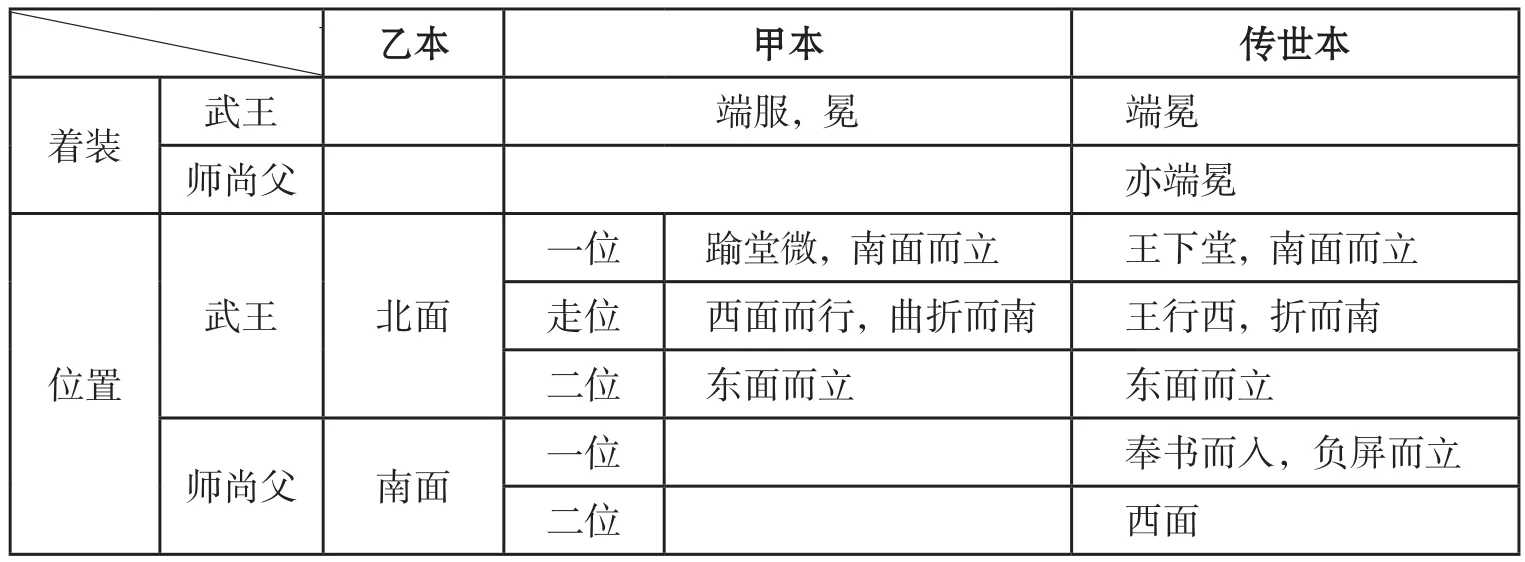

两种简本在武王问道一节中都仅有一次对话,对话的双方分别是武王与师尚父(太公望),传世本则出现两次对话,对话的双方第一次是武王与士(诸)大夫,第二次是武王与师尚父。与简本对照可以发现,传世本的两次对话,其内容实分别来自于甲本与乙本,只是在谈话对象上稍作变化。传世本与两种简本的材料关系,可列下表一。三种本子相比,可以推测传世本《武王践祚》在编辑时,这两种较早的简本(或它们的流变形态)应都是重要的文献来源。由于两个本子的文字相差较大,编辑者不能简单地采用其中的任一种,因此就通过增加一个对话人物——士(诸)大夫的方式,将两个本子的相关对话内容都兼容进来。

第二节包括两个内容:一是师尚父回答武王有关先王之道是否可得而闻的问题,二是描述师尚父为武王述先王之道的具体场面。这两种内容虽大不相同,但主题都是强调先王之道的神圣性,故并作一节。

表一

甲本(在第一、二、三简)作:

师尚父曰:“在丹书。王如欲观之,盍斋乎?将以书见。”武王斋三日,端服、冕,踰堂微,南面而立。师尚父[曰]:“夫先王之书不与北面。”武王西面而行,曲折而南,东面而立。师尚父奉书,道书之言曰1马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,第151—153页。

乙本(在第十一、十二、十三简)作:

太公望答曰:“有。”武王曰:“其道可得以闻乎?”太公望答曰:“身则君之臣,道则圣人之道。君斋将道之,君不斋,则弗道。”武王斋七日,太[公]望奉丹书以朝,太公南面,武王北面而复问。太公答曰2马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,第161—163页。

传世本作:

师尚父曰:“在丹书。王欲闻之,则斋矣。”三日,王端冕,师尚父亦端冕,奉书而入,负屏而立。王下堂,南面而立。师尚父曰:“先王之道不北面。”王行西,折而南,东面而立。师尚父西面,道书之言曰3王聘珍:《大戴礼记解诂》卷6,《武王践祚》,第103—104页。

此节甲本与传世本基本相似,亦有所不同,而乙本的内容则有较大的差别。依行文的顺序,这些差别首先是,乙本多出太公望与武王的一答一问。乙本中,太公望针对武王在上节中的提问——“亦有不盈于十言,而百世不失之道,有之乎”,首先作了肯定的问答即“有”。由于乙本中此一字独立成句,进而引出武王的追问——“武王曰:‘其道可得以闻乎’”,而后再由太公望做答——“太公望答曰:‘身则君之臣,道则圣人之道。君斋将道之,君不斋,则弗道’”。传世本及甲本则没有前面的一答一问,而是师尚父直接对武王设问并自答——“王欲闻之,则斋矣”(传世本)及“王如欲观之,盍斋乎?将以书见”(甲本),从行文上看,较乙本简洁、流畅。

其次,甲本及传世本均言武王斋“三日”,乙本则言斋“七日”。当然,这里不排除传抄过程中出现笔误的可能。

第三,甲本、传世本都有述先王之道当日武王着装的描述。甲本是“端服,冕”,传世本为“端冕”,而乙本则无此描述。此外,传世本还有对师尚父着装的描述——“亦端冕”。简本甲、乙种均无有关师尚父(太公望)装束的描写。

第四,述先王之道当日,甲本与传世本都有关于师尚父与武王两人所处方位的动态描述,而乙本则仅有极简单的静态描述。甲本:“(武王)踰堂微,南面而立。师尚父(曰):‘夫先王之书不与北面。’武王西面而行,曲折而南,东面而立。师尚父奉书,道书之言曰”。传世本:“(师尚父)奉书而入,负屏而立。王下堂,南面而立。师尚父曰:‘先王之道不北面。’王行西,折而南,东面而立。师尚父西面,道书之言曰”。此段内容,甲本与传世本基本一致,差别在有关师尚父行为的描述方面。传世本先述师尚父“奉书而入”,又“负屏而立”,表明是他是“北面”,与武王“南面”,位置面向正好相对,所以才引出师尚父“先王之书不北面”之语。待武王西行又折而向南,最后东面而立时,师尚父则“西面”,位置面向再次相对。可以看出,传世本有关对话场景的描摹,前后照应,完整详细,其情其景,宛在眼前。甲本虽然有关武王的动作描述与传世本并无太大差异,但有关师尚父则仅述其“奉书”一个动作。因此与传世本相较而言,甲本的文字照应略显不足,场景感还比较单薄。但这点差异仅是同一系统内部的细节差异。与甲本及传世本相比,乙本的有关场景则完全没有武王及太公望两人位置面向的动态描述,仅一“太公南面,武王北面”了事。

第五,师尚父述先王之道时,乙本所描述的君臣站位方向与传世本、甲本有着根本的不同。乙本中是武王北面,太公望南面,而传世本及甲本则是武王东面,师尚父西面。这个差别很大,因为东西为主宾,而南北则为君臣,这说明乙本认为先王之道与君主之间为君臣关系,而甲本及传世本设计的先王之道与君主之间则为主宾关系。因此这里的不同站位形式,反映出来的差异是根本性的。

第六,乙本中,太公望述先王之道前,又有武王“复问,太公答曰”等语,多了一次双方的对话,而传世本及甲本都是直接由师尚父“道书之言”。从行文的角度看,这是乙本不如传世本及甲本简洁、流畅的又一处表现。

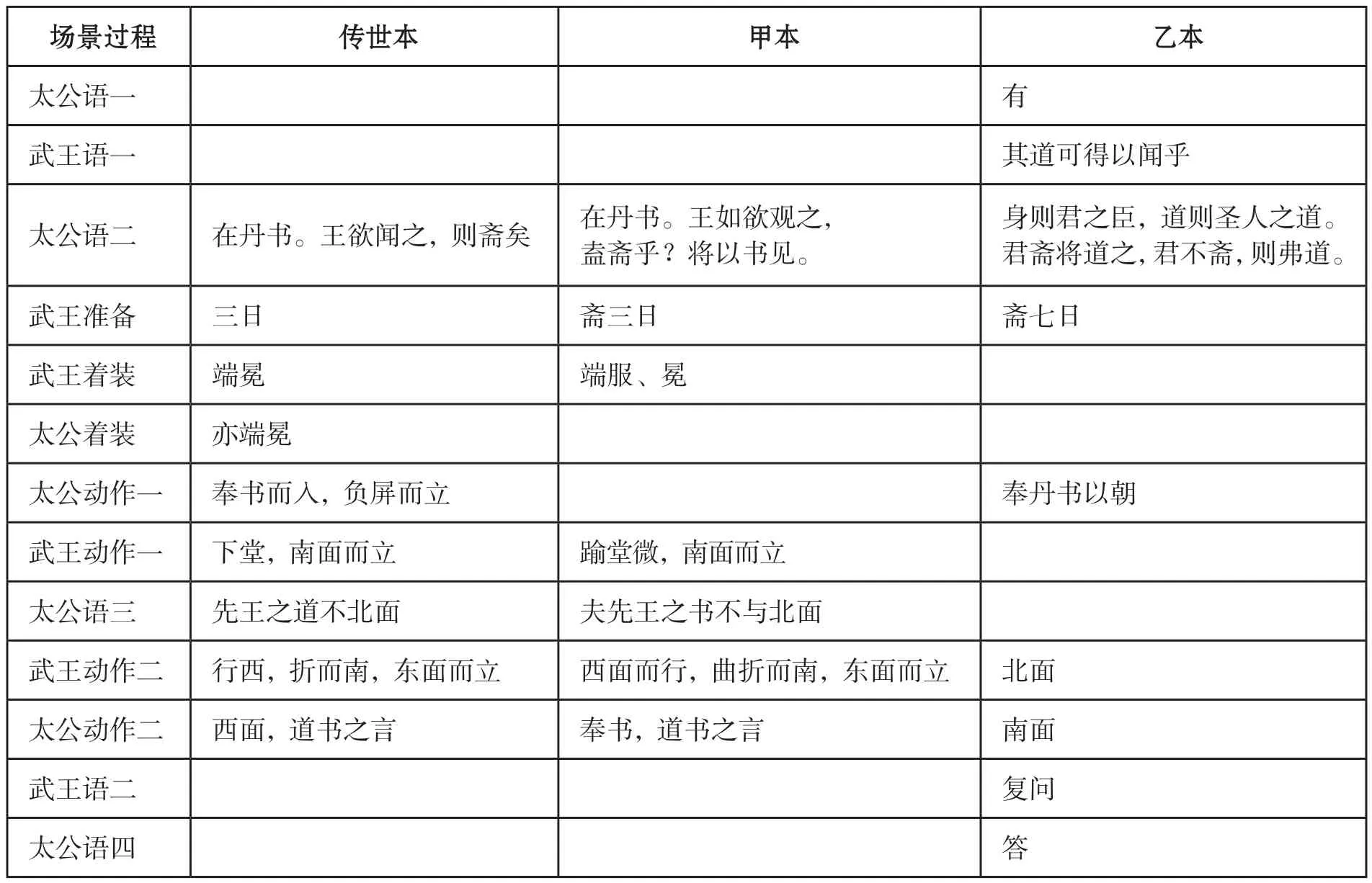

以上所述三个本子有关场景描述、二人着装及对话双方言行的繁简差异,可列表二直观如下:乙本继承的痕迹。如传世本所述太公入场之后动作一之“奉书而入,负屏而立”句,与甲本无关,而与乙本所述太公“奉丹书以朝”则有对应的承接关系。但总体上看,传世本《武王践祚》在合编整理时,本段应主要参照的是甲本,这应与甲本的场景描摹较之乙本更为细致,文字也更为简洁顺畅有关。

第三节为师尚父述丹书所载先王之道,是该文的中心。

甲本(在第三、四、五简)作:

怠胜义则丧,义胜怠则长。义胜欲则从,欲胜义则凶。仁以得之,仁以守之,其运百(世);不仁以得之,仁以守之,其运十世;不仁以得之,不仁以守之,及于身。1马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,第153—156页。

乙本(在第十三、十四、十五简)作:

丹书之言有之曰:“志胜欲则利,欲胜志则丧,志胜欲则从,欲胜志则凶。敬胜怠则吉,怠胜敬则灭。不敬则不定,弗力则枉,枉者败,而敬者观上表可见,传世本基本是承袭甲本而来,只是在现场描摹上较甲本更加完整细致。传世本与乙本虽差别很大,但其中个别环节似乎也有从万世。使民不逆而顺成,百姓之为听。”丹书之言有之。1马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,第163—165页。

表二

传世本作:

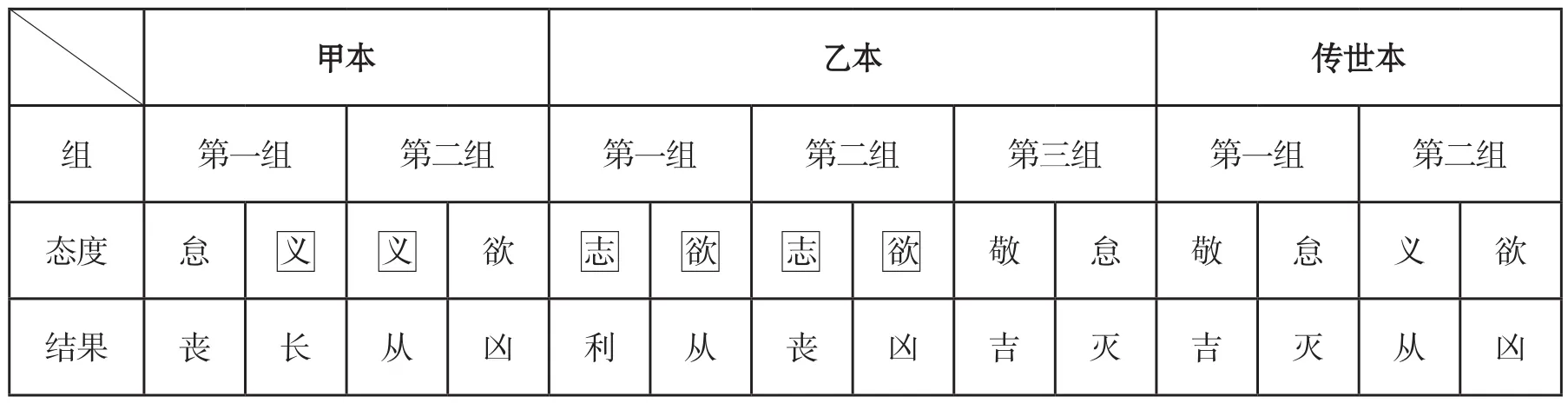

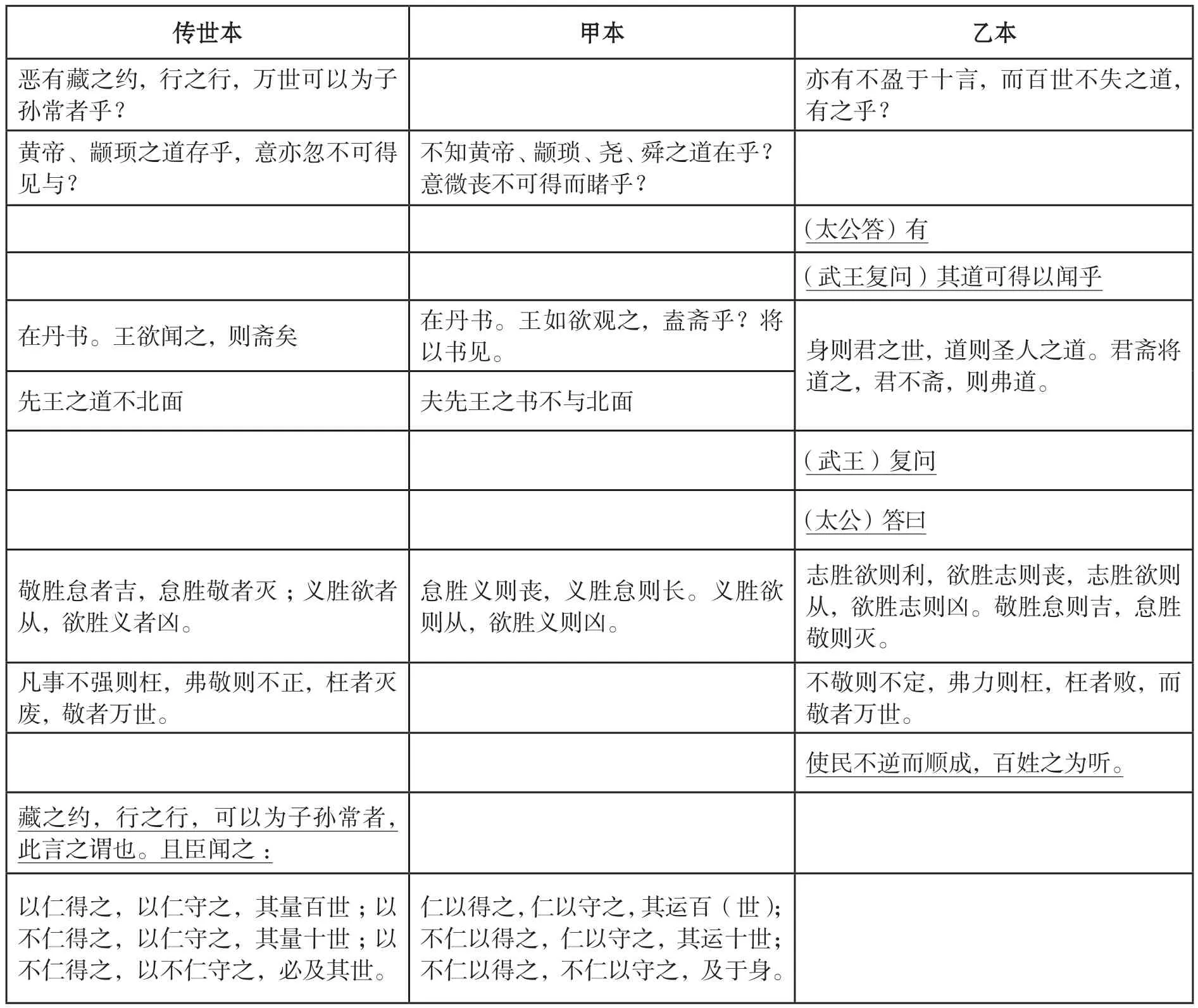

敬胜怠者吉,怠胜敬者灭;义胜欲者从,欲胜义者凶。凡事不强则枉,弗敬则不正,枉者灭废,敬者万世。藏之约,行之行,可以为子孙常者,此言之谓也。且臣闻之:以仁得之,以仁守之,其量百世;以不仁得之,以仁守之,其量十世;以不仁欲胜志则凶。敬胜怠则吉,怠胜敬则灭”,问题就更加突出。首先是为政态度中的“志”、“欲”相对比之组,前后出现两次。其次是这一为政态度所造成的为政结果,又分别出现了“利”与“丧”,及“从”与“凶”的两组不同。在传世本中,上述问题都被修正。为方便比较,可列表三直观如下。表中加框以示字的重复出现。可以看出,传世本消灭了两种简本都存在的行文重得之,以不仁守之,必及其世。2王聘珍:《大戴礼记解诂》卷6,《武王践祚》,第104页。

表三

黄武智先生已指出在此段文字中,传世本是“同时参考了简本一(即本文所谓“甲本”)、简本二(即本文所谓“乙本”)之异文部分,并加以吸收,并镕铸为今所见之内容”。3黄武智:《上博楚简〈武王践祚〉及传世本〈大戴礼记·武王践祚〉对读》,“复旦大学出土文献与古文字研究中心网站论文”:http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2196.2013年12月20日。其论甚确,今更详述之。

传世本此节中,除“藏之约,行之行,可以为子孙常者,此言之谓也。且臣谓之”为照应第一节及本段的过渡性文字外,从内容上看依序可以分为三小段。第一段自“敬胜怠者吉”始,至“欲胜义者凶”止;第二段自“凡事不强则枉”始,至“敬者万世”止;第三段自“以仁得之”始,至“必及其世”止。这三小段与两个简本的各自关系如下:

第一小段,传世本是针对两种简本做修订后择善而用。按传世本之“敬胜怠者吉,怠胜敬者灭;义胜欲者从,欲胜义者凶”句,甲本与乙本中与之对应的原来文句都不够整洁清楚。其中,甲本此句作“怠胜义则丧,义胜怠则长。义胜欲则从,欲胜义则凶”,可以看到,在为政(或做人)的态度方面,“义”字前后重出,在前句与“怠”字相对成一组对比,在后句又与“欲”字相对另成一组对比,行文显属不工。而乙本此句作“志胜欲则利,欲胜志则丧,志胜欲则从,复的问题,两组为政态度分别与两组为政结果相对,格式非常整齐。此外,上表还能清楚地显示传世本的文字修订,是在兼顾两种简本文字的基础上完成的。其中,传世本中第一组“敬胜怠者吉,怠胜敬者灭”,是直接继承乙本第三组而来;传世本中第二组“义胜欲者从,欲胜义者凶”,是直接继承甲本第二组而来。传世本此段的编辑,没有在文字上采用第一节及此节第二段的兼容方式,而是删繁就简。这种处理可能与两种简本的文字相似并错出,不能不做较大删订有关。不过,从传世本此段文字分别取自甲本与乙本看,其兼容并蓄两个简本的意图仍是非常明确的。

第二小段,传世本承自乙本,在文句上略作调整。传世本作“凡事不强则枉,弗敬则不正,枉者灭废,敬者万世”,乙本作“不敬则不定,弗力则枉,枉者败,而敬者万世”。除乙本的第二句“弗力则枉”在传世本中变成第一句“凡事不强则枉”,在文章顺序上有所不同外,其他基本一致。

第三小段,传世本承自甲本,文字上也仅有些微不同。传世本作“以仁得之,以仁守之,其量百世;以不仁得之,以仁守之,其量十世;以不仁得之,以不仁守之,必用其世”,甲本作“仁以得之,仁以守之,其运百世;不仁以得之,仁以守之,其运十世;不仁以得之,不仁以守之,及于身”。

以上两小段的同异,可列表四直观如下。传则在文末有残缺,其文作:

武王闻之恐惧。为铭于席之四端,曰:“安乐必戒。”右端曰:“毋行可悔。”席后左端曰:“民之反侧,亦不可志。”后右端曰:“[所]谏不远,见(视)而所代。”为机曰:“皇皇惟谨,怠生敬,口生诟,慎之口口。”鉴铭曰:“见其前,必虑其后。”盘铭曰:“与其溺于人,宁溺于渊,溺于渊犹可游,溺于人不可救。”楹铭诲:“毋曰何伤,惩将长;[毋]曰亚(胡)害,惩将大;毋曰何残,惩将言(延)。”枝铭诲曰:“恶危?危于忿连。恶失?失道于脂(嗜)欲。恶忘?忘于贵福。”卣(牖)铭诲曰:“位难得而易失,世本除去括弧内斜体的“藏之约,行之行,可以为子孙常者,此言之谓也。且臣闻之”这一过渡句外,可以清楚地看到前后两部分文字分别承自甲本和乙本(分别以单横线与双横线表示),在内容乃至于文字上都十分接近。这一点与第一节中传世本将两个简本中武王问于师尚父(太公望)的内容都收纳进来,非常相似。只是两者处理的方式略有不同,第一节中是增加了一位谈话对象——士(诸)大夫,此节则是把甲本中原为先王之道的内容变成了师尚父的另外所闻。

表四

此外,有一点现象值得指出,传世本在兼容两种简本时始终采取的是乙本在先,甲本在后的秩序。第一节中,问于士(诸)大夫的第一句,取自乙本,问于师尚父的第二句,取自甲本。第三节中,第一小段的第一句“敬、怠”组,取自乙本,第二句“义、欲”组,取自甲本;第二、三两小段中,第二小段取自乙本,第三小段取自甲本。这说明传世本在合编整理这两种简本时,对来源文献的处理应有一定的规划。

第四节为武王勒铭自戒。

乙本无此节,甲本(自第五简末至第十简)士难得而易外。”毋勤弗志,曰余知之。毋……1马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(七)》,第162—164页。

传世本作:

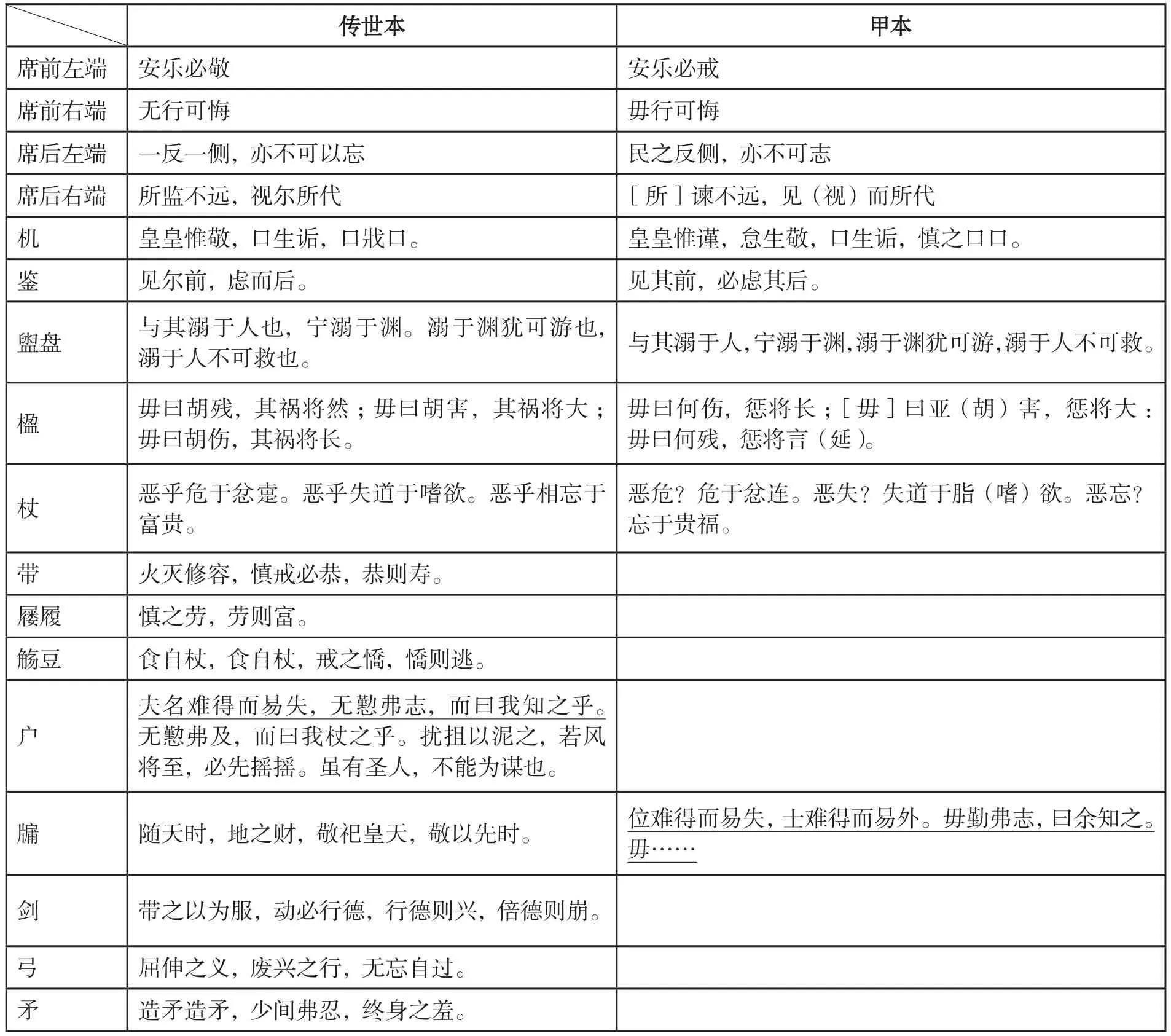

王闻书之言,惕2丛刊本误作“畅”,据孔广森《大戴礼记补注》及王聘珍《大戴礼记解诂》改。若恐惧,退而为戒书。于席之四端为铭焉,于机为铭焉,于鉴为铭焉,于盥盘为铭焉,于楹为铭焉,于杖为铭焉,于带为铭焉,于履屦为铭焉,于觞豆为铭焉,于户为铭焉,于牖为铭焉,于剑为铭焉,于弓为铭焉,于矛为铭焉。席前左端之铭曰:“安乐必敬。”前右端之铭曰:“无行可悔。”后左端之铭曰:“一反一侧,亦不可以忘。”后右端之铭曰:“所监不远,视尔所代。”机之铭曰:“皇皇惟敬,口生诟,口戕口。”鉴之铭曰;“见尔前,虑而后。”盥盘之铭曰:“与其溺于人也,宁溺于渊。溺于渊犹可游也,溺于人不可救也。”楹之铭曰:“毋曰胡残,其祸将然;毋曰胡害,其祸将大;毋曰胡伤,其祸将长。”杖之铭曰:“恶乎危于忿疐。恶乎失道于嗜欲。恶乎相忘于富贵。”带之铭曰:“火灭修容,慎戒必恭,恭则寿。”屦履之铭曰:“慎之劳,劳则富。”觞豆之铭曰:“食自杖,食自杖,戒之憍,憍则逃。”户之铭曰:“夫名难得而易失,无懃弗志,而曰我知之乎。无懃弗及,而曰我杖之乎。扰阻以泥之,若风将至,必先摇摇。虽有圣人,不能为谋也。”牖之铭曰:“随天时,地之财,敬祀皇天,敬以先时。”剑之铭曰:“带之以为服,动必行德,行德则兴,倍德则崩。”弓之铭曰:“屈伸之义,废兴之行,无忘自过。”矛之铭曰:“造矛造矛,少间弗忍,终身之羞。”予一人所闻,以戒后世子孙。1王聘珍:《大戴礼记解诂》卷6,《武王践祚》,第104—107页。中的带、履屦、觞豆、户等器物,甲本中没有出现。从甲本的书写形态看,牖铭紧随杖铭之后,出现在同一支简上,不存在由于缺简而致不完整的可能。因此,甲本中勒铭的器物,应原本就不包括带、履屦、觞豆、户等。至于甲本中器物牖之后是否还有剑、弓、矛等器物,则不能断定。为比较方便,列表五如下。据下表,传世本与甲本的区别,一是传世本所勒器物的种类较甲本繁多。二是铭辞中文字表述有所出入,其中

据传世本,武王勒铭自戒的器物,依其前后顺序,分别是:席之四端、机、鉴、盥盘、楹、杖、带、履屦、觞豆、户、牖、剑、弓、矛。甲本出现的器物,依其前后顺序,则有:席之四端、机、鉴、盘、楹、杖、牖。两个本子所涉器物,从席之四端至杖,顺序完全一致。而在杖之后,传世本差别较大的是甲本的牖之铭,在传世本中则出现在户之铭中。不仅所勒器物不一致,内容上也有两处不同。其一,甲本的“位难得而易失”,传世本作“名难得而易失”,一“名”一“位”,显有差别。其二,甲本中有“士难得而易外”,传世本中无此句。比较两个本子,从内容上看,甲本所谓“位难得而易失,士难得而易外”,似乎更符合“勒铭者”——武王的身份。

表五

与甲本相比,传世本在此节也做了一些文字性的规范与整洁工作。例如,在叙述勒铭内容之前,传世本先总述勒铭于其上的各类器物,简本则缺少这种统筹。又如,简本记席之四端,仅标出“右端”、“席后左端”和“后右端”等,缺少“席前左端”,传世本则分别标出“席前左端”、“前右端”、“后左端”、“后右端”,内容完整,文字格式更为整齐。再如,“杖之铭”中,简本作“恶危?危于忿连。恶失?失道于脂(嗜)欲。恶忘?忘于贵福。”为自问自答体,“危”、“失”、“忘”三字重复出现,传世本则简洁为陈述句:“恶乎危于忿疐。恶乎失道于嗜欲。恶乎相忘于富贵。”

甲本与传世本第四节的差异,主要表现在个别文字上,整体应属大同小异。而乙本无此节,表明《武王践祚》在战国时期还存在着与今传世本差别相当大的文本形态,这对于探讨此篇文献在流传过程中的文本变化,意义十分重大。

通过以上对比可以看出,传世本应主要是在甲本及乙本(或这两种简本的其他流变形态)的基础上综合整理汇编而成。其中,第一节武王问道兼容甲本和乙本;第二节太公述先王之道的场景安排主要承自甲本,个别场景描述与乙本应有一定的关系;第三节太公所述先王之道兼容甲本与乙本。第四节武王勒铭自戒则是承自甲本,与乙本无关。

目前所能见到的《武王践祚》的三种传本,传世本出自《大戴礼记》,曾经汉代学者的编集,在内容上如前所述又有着明显的承继兼容甲本与乙本的痕迹,在文字上也更加成熟。不唯如

二、两种简本的关系及《武王践祚》的原初结构

此,传世本还为武王与师尚父的对话增设了特定的时间场景——“武王践祚三日”以强调此次对话的重要性,并虚拟了一些其他对话人物——“诸(士)大夫”以加强对话的场景描述。传世本的形成年代最晚,应无疑义。本节希望进一步讨论的问题是:两种简本的先后顺序及相互关系,以及《武王践祚》文本的原始结构等。

1,甲本与乙本的成篇顺序

同为战国简本的甲本与乙本相比,甲本的文本形态更为成熟,其形成年代应晚于乙本。

首先,从语言风格看,甲本行文简洁流畅,与晚出的传世本更为接近。例如,乙本所描述的武王与太公望之间的对话,多出甲本及传世本共两次。第一次是太公望针对武王——“亦有不盈于十言,而百世不失之道,有之乎”的提问,只作了简单的肯定回答即“有”,使武王不得不进一步追问——“其道可得以闻乎”,于是才有太公望“身则君之臣,道则圣人之道。君斋将道之,君不斋,则弗道”的答辞。在甲本及传世本中,两次问答则简化为师尚父一次性直接回答后再对武王设问并自答。传世本:“在丹书。王欲闻之,则斋矣”。甲本:“在丹书。王如欲观之,盍斋乎?将以书见”。第二次是武王斋后数日太公望对武王述先王之道时,乙本又有武王“复问,太公答曰”等语,多了一次双方的对话,而传世本及甲本都直接是由师尚父“道书之言”。从表义的角度看,乙本虽多出两次对话,却没有增加任何内容,行文存在拖泥带水的现象。甲本与传世本行文简洁流畅,文字上显然更加成熟。

其次,从内容描摹看,甲本已有较多增饰,能看出向传世本发展的迹象。传世本最晚,但其现场描摹最为完整,甲本的描述虽简于传世本,但又丰富于乙本。例如,在着装上,当师尚父述先王之道时,传世本对于武王及师尚父的着装皆有描述,武王是“端冕”,师尚父是“亦端冕”。甲本则只描述武王的着装,“端服,冕”,对师尚父的着装则付之阙如。而乙本则对两人的着装都无描述。再如,在出场人物所处方位及其变化上,传世本对武王及师尚父双方都有完整并兼动态的描述。首先是“(师尚父)奉书而入,负屏而立。王下堂,南面而立。”两人的面向一南一北,这是双方的第一次站位。由于师尚父指出先王之道不当北面,因此有了武王的一次走位,即“王行西,折而南,东面而立”。描述了武王的走位及新站位后,传世本又对师尚父此时的方位做了补充说明,即“师尚父西面”,两人的面向一东一西,由此形成双方的第二次站位。甲本则仅描述武王的两次站位及动态走位,没有提到师尚父。首先是武王“踰堂微,南面而立”,形成第一次站位。当师尚父指出“先王之书不与北面”后,武王有了一次走位,并形成第二次站位,即“武王西面而行,曲折而南,东面而立”。显然,在此过程中,师尚父的方位也应随武王发生变化,但甲本都付之阙如。乙本则只有“太公南面,武王北面”一次站位,没有动态的走位过程及站位的前后变化。三个传本有关出场人物着装及所处方位的描摹可列表六直观如下:传世本的描述最为完备,甲本在细节描述上与传世本非常接近,而乙本的描述最为简单,呈现出古朴简拙的行文特点。

表六

第三,甲本与乙本第二节中所述武王与师尚父(太公望)的站位差异,应能反映出时代的先后。据甲本,武王“东面而立”,居宾位,师尚父则应西面,居主位,也就是说,先王之道与武王为主宾关系,这一站位与传世本是一致的。据乙本,则太公望南面,武王北面,这样,先王之道与武王就为君臣关系。两者相比,甲本中的君主地位显然比乙本要高得多。从战国时期君主专制体制获得日益发展的角度看,乙本所反映的政治观念要比甲本早。战国前期,士人的知识优势一定程度上与君主的政治优势形成对歭,故孟子云:

说大人,则藐之,勿视其巍巍然。堂高数仞,榱题数尺,我得志弗为也;食前方丈,侍妾数百人,我得志弗为也;般乐饮酒,驱骋田猎,后车千乘,我得志弗为也。在彼者,皆我所不为也;在我者,皆古之制也,吾何畏彼哉?1赵岐注,孙奭疏:《孟子注疏》卷14,《尽心章句下》,阮元校刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,1980年,第2779页。

士人也由此取得相对独立的地位。《史记·魏世家》:

子击逢文侯之师田子方于朝歌,引车避,下谒。田子方不为礼。子击因问曰:“富贵者骄人乎?且贫贱者骄人乎?”子方曰:“亦贫贱者骄人耳。夫诸侯而骄人则失其国,大夫而骄人则失其家。贫贱者,行不合,言不用,则去之楚、越,若脱躧然,奈何其同之哉!”2司马迁:《史记》卷44,《魏世家》,北京:中华书局,1959年,第1838页。

一些明智的君主对士人态度十分恭敬。《史记·魏世家》:“文侯受子夏经艺,客段干木,过其闾,未尝不轼也。”3司马迁:《史记》卷44,《魏世家》,第1839页。而在君主专制日益强化的战国后期,则很难再见这种现象。《韩非子·五蠹》甚至认为学者“称先王之道”为“乱国之俗”。4王先慎:《韩非子集解》卷19,《五蠹》,北京:中华书局,1998年,第456页。乙本将先王之道与君主视作君臣关系,强调了知识(先王之道)的重要性,所反映的观念应该更早,因而成篇也应较早。

此外,黄武智先生指出,“依托黄帝立言之风大抵兴起于战国,然则简本二(即乙本)较简本一(即甲本)及传世本言较为古朴”。1黄武智:《上博楚简〈武王践祚〉及传世本〈大戴礼记·武王践祚〉对读》,“复旦大学出土文献与古文字研究中心网站”:http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2196.2013年12月20日。这也可视作乙本早于甲本的一条证据。

2,甲本与乙本的关系

乙本虽早于甲本,乙本——甲本——传世本在一些细节描述上也确实呈现出由简入繁的迹象,但据上节的文本比较,却并不能得出甲本是从乙本发展而来的结论。这是因为,这两个本子在一些核心内容上差别过大。例如,《武王践祚》所述主题——“先王之道”,在甲本及乙本中就有很大的不同。甲本的“仁以得之,仁以守之,其运百世;不仁以得之,仁以守之,其运十世;不仁以得之,不仁以守之,及于身”,完全不见于乙本;同样,乙本的“不敬则不定,弗力则枉,枉者败,而敬者万世”,也完全不见于甲本。如果是同系传承的文献,表述上存在差异是可以理解的,但不应在核心内容上有这么大的出入。此外,甲本中武王勒铭自儆段,仅就数量看,约占通篇文字的一半,这部分内容也完全不见于乙本。当然,此段内容比较特殊,下文还要具体讨论,但也可作甲本不可能是从乙本直接发展而来的一个旁证看。

但是,又不能据此将甲本与乙本视作完全不同的两种文献,因为两者在叙述“先王之道”这一核心内容上又同样存在着高度的一致性。甲本“怠胜义则丧,义胜怠则长。义胜欲则从,欲胜义则凶”,与乙本“志胜欲则利,欲胜志则丧,志胜欲则从,欲胜志则凶。敬胜怠则吉,怠胜敬则灭”,仅在文字上略有不同而已。因此,本文主张将甲本与乙本看成《武王践祚》在流传过程中很早就已出现的两系。两系分别流传,直到被传世本整合成一个本子。虽然从场景等细节描述上看,传世本与甲本有更多的相近之处,但从核心内容看,传世本却不可简单归属甲本一系,而是两系的合流形态。

同一种文献为什么能出现差别如此巨大的两系流传形态?这与先秦时期是早期文献存在及流传的特殊阶段有关。这一阶段,从文献的载体看,除文字载体外,口耳相授的语音也是文献存在与流传的重要载体。从文献的最终成篇看,通常也很难找到一个确定的时间点,文献始终处于不断编辑的状态。李学勤先生曾指出:“古书的形成每每要有很长的过程。除了少数书籍被立于学官,或有官本,一般都要经过改动变化。很多书在写定前,还有一段口传的过程,尤其是民间流传的,变动尤甚。”2李学勤:《简帛佚籍与学术史》,南昌:江西教育出版社,2001年,第382页。因此,《武王践祚》的最早出现,理论上说当然只能有一个时间点及一种形态。但在这一个时间点上却不一定象后世那样就已经形成了确定的本子,以至于后来的流传,只能在这一种“定本”所规定的范围内进行。由于文献处于不断编辑的状态,因此就有可能出现多种“定本”。例如,文献在口耳相授的过程中,很容易出现讹变、遗漏及增饰的情况,从而导致同一文献在此阶段上就已经出现了有较大不同的“本子”,而一旦这一文献由语音载体转换为文字载体,由于不同写定者所据语音载体阶段的“本子”不同,就会直接导致文献在其文字载体的形态出现之始,即呈现出多种“母本”并存的局面。同样,即使文献在以文字载体的形式流传时,只要它还处于开放编辑的状态,那么在不同时间点上所形成的某派某系的“定本”,也必然会在内容上存在较大的差异,以至于出现多种“母本”并存的格局。《武王践祚》的甲本、乙本在战国时期都是民间流传的文献,出现两种甚至更多差异巨大的流传形态,是完全可能的。

3,文本的原初结构

目前所见《武王践祚》的这三个本子,就其文本结构看,可分为两种。一是甲本与传世本的三段结构:第一段包括了上节文本对比的前两节,记录了武王与师尚父的对话原由与对话场景。第二段是文章的中心,即师尚父所述先王之道。第三段为武王勒铭自戒。二是乙本的两段结构,只包括三段结构的前二段,而无第三段的武王勒铭自戒。在不出现乙本的情况下,《武王践祚》的文本结构自不成问题,但既然已经发现了两段结构的存在,那么,哪种文本结构更能反映该篇儒家文献的原初面貌?

比较这两种文本结构的《武王践祚》,两段结构的乙本在文体和内容方面都是统一的,而甲本及传世本的第三段与前两段之间却难弥合统一,中间断裂的痕迹很明显。

首先,从文体看,乙本属先秦时期典型的“语”体文献,文体统一,而甲本及传世本的文体则前后不一。“语”体文献的一般特征,是文献的主要内容由人物的对话构成,其中往往以一人所述为主。同时,为了使对话合理进行,“语”体文献还会包括有关对话场景与人物的简要交代。以此来看乙本,“语”体文献的基本特征非常清楚。其中,师尚父向武王传述先王之道是这一文献的主题,相关内容也因此构成为它的主体段落。此外,在述先王之道之前,又先简单交代事情的原由及对话场景等,由此形成它的铺垫段落。无论是主体段落还是铺垫段落,体裁都是对话。通篇看来,保持着文体的统一。甲本和传世本则不同,它们的前两段,与乙本相同,本为记“语”,而第三段武王勒铭自戒,一变而为纯粹的记“事”。前后文体的不统一非常明显。

其次,从内容看,乙本及传世本、甲本前两段中师尚父所述“丹书”之言,都是为政、治国之道,与王朝的兴废有关,这与武王在文献起首有关“黄帝、颛顼、尧、舜之道”、“万世可以为子孙常者”的发问是一致的。而甲本及传世本第三段所载武王所勒用于自戒的名言警句,有些内容不能说与治国为政完全无关,但大多数内容主要体现的是个体修身的意义,如“安乐必敬”、“无行可悔”、“皇皇惟敬,口生诟,口戕口”、“见尔前,虑而后”、“与其溺于人也,宁溺于渊。溺于渊犹可游也,溺于人不可救也”、“恶乎危于忿疐。恶乎失道于嗜欲。恶乎相忘于富贵”、“火灭修容,慎戒必恭,恭则寿”、“慎之劳,劳则富”、“食自杖,食自杖,戒之憍,憍则逃”等,这些内容与武王在前文中的追问显然不是一回事。其中象“恶乎相忘于富贵”、“慎之劳,劳则富”等,则更非王家口吻,对于开国之君而言,绝无勒于席祍之间的必要。此外,所勒之文细碎繁复,与前两段中武王所要求的“藏之约”的文字特点也相去甚远。因此,与二段结构的乙本相比,三段结构在前后内容上的不统一也很突出。

前文已述,乙本的形成年代早于甲本,其文字古朴简单,场景描述的内容最少,但在语录方面的行文,却有“罗嗦”不整洁的现象。这些蛛丝马迹恰能说明它更接近于该篇文献的原始记录。因此本文推测,《武王践祚》的原初结构,应正是乙本的两段式。而甲本及传世本中武王勒铭自戒的部分,极可能本是另一篇文献,在流传过程中合并到此篇中来的。

三、文本的变迁及史料价值的甄别

三种传本《武王践祚》的存在,为研究早期文献在流传过程中的文本变迁提供了极有价值的个案。根据上述分析,可以将《武王践祚》在流传过程中出现的文本变化归纳如下:

1,文字的增饰

该篇文献的叙事部分,出现了较多的文字增饰。

比较该篇文献的三个本子,可以发现其叙事部分呈现出由简单而复杂,由平淡而生动的逐渐发展过程。例如,传世本增设了对话的时间为“武王践祚三日”,借以旁衬此次对话的重要性。又如,为了兼容不同本子的内容,同时也为了烘托主题,传世本又另外增加了一些对话人物——“诸大夫”。在师尚父述先王之道的场景描述中,三个本子由简到繁的发展过程表现得尤为清晰。乙本最早,也就最简单;甲本较乙本为晚,就增加了不少细节内容,如武王的着装及与师尚父两人的站位等。而传世本则最为细致生动,既有武王与师尚父两人静态的着装描述,又有两人动态的站位及走位过程等。三个本子一比较,就可以清楚地看到其叙事部分往往年代越晚,内容就越完整,也就更生动。这里,文献内容随年代而“层累”叠加的痕迹非常明显。因此,其叙事部分的史料价值很低。这种在战国时期的古史编纂中通过“增补情节,丰富内容,落实事件的时间、地点、人物、经过”1晁福林:《从上博简〈武王践祚〉看战国时期的古史编撰》,《史学理论研究》,2011年第1期。而形成的所谓“历史资料”,如果用以考证历史,显然是不可取的。

2,文字的沿袭

该篇文献语录部分的文字,以沿袭为主。

比较《武王践祚》的简本与传世本,会发现传世本“语录”部分的内容往往自有根据,不存在随意添加的现象。为直观考察,可将三个本子的语录内容列表七做对比:较于上述出自虚构的叙事部分而言,“语”这一部分的可信度要高。据此,我们虽无法证明武王与师尚父的这一谈话确实为西周初年真实发生过的历史,但这些对话不是《武王践祚》在流传过程中由后来的传写编辑者随意地虚构添加的,这一点不应置疑。

3,文字的丢失

该篇文献在流传过程中,也出现了不少文字丢失的现象。有一些文字的丢失,并不影响文义,而有一些文字的丢失,则使得原文的语义

表七

据此表可以看到,与简本相比,传世本仅多出一个过渡句,即“藏之约,行之行,可以为子孙常者,此言之谓也。且臣闻之”。而此句只是重复武王一开始所问士大夫之语,其语义实际上也还是出自乙本。也就是说,传世本中的“语”,在更早的简本中都能找到来源。因此,相也随而丧失。这两者应分别认识。

该篇文献在传抄过程中,有些文字能看出是后来编辑者有意删去的。例如,《武王践祚》第一部分的第二节中,乙本的语言内容最为丰富,与传世本及甲本相比,前后共多出武王与太公望两组对话(可参看前表二)。而在传世本及甲本中,这两次对话都被删去,从而使行文变得简洁流畅,但文义并没有发生变化。又如,在师尚父所述先王之道的为政态度一节中,传世本也做了较大的文字整理工作,删减了重复错出的文字,从而使该篇文献的文字变得简洁,语义更加清晰,而文义却仍保持完整。

但是,还有一些文字丢失现象,则可能造成重要内容的遗漏。例如,乙本所述先王之道中的“使民不逆而顺成,百姓之为听”句,论及统治者与被统治者之间的关系,意义十分特殊,是其他语录所不能取代的。传世本《武王践祚》所述先王之道,主要是强调最高君主要加强自身的道德修养,其中涉及多种政治伦理范畴如敬、义、强、仁等,但对于如何处理君、民关系,则并无探讨。而乙本此句所涉及的,恰是探讨君、民关系的内容。因此,传世本没有了此句,对于研究《武王践祚》的政治思想,评估《武王践祚》篇在儒家政治思想史上的地位,会产生很大的影响。这种文字的丢失,是编辑传抄者的主观有意为之,还是不小心的遗漏,现已无法考证。

吕思勉先生曾说:“言层累造成当兼知逐渐剥落”,1吕思勉:《先秦史》,上海:上海古籍出版社,2005年,第19页,注1。《武王践祚》两种简本的出现,正为此说提供了非常具体的例证。

4,文字的改动

这种变动只是表述方式或语言的变化,对文献的内容不造成影响。

《武王践祚》中有不少此类现象的存在。例如,传世本中武王问师尚父以“黄帝、颛顼之道”,甲本多出尧、舜两位,称“黄帝、颛顼、尧、舜之道”。又如,乙本的“百世不失之道”,在传世本中变成了“万世为子孙常者”。再如,甲本中的“先王之书不与北面”,在传世本中改成了“先王之道不与北面”。一称“道”,一称“书”。又如,甲本描述武王的动作是“西面而行,曲折而南,东面而立”,传世本则改为“行西,折而南,东面而立”。这些文字上变化并没有增加或减少叙述元素,因此对于文义的理解不产生影响,它只反映出先秦文献在最终文本形成之前,其部分文字在流传过程中具有一定的选择随意性。

5,文献的合并

《武王践祚》传世本与甲本第三部分有关武王勒铭自戒的内容,从乙本的角度看显然应是后来增加的文字。此类文字的增加,是将两部文献合而为一,而非对原文献的文字做改造。这种文献合并的现象究竟出于什么样的原因,可以有多种解释。从先秦文献学的角度看,由于合并的文献最初未必同时形成,因此,对于传世文献成书年代的判断就应采取更加谨慎与灵活的态度,防止出现以偏概全一刀切的错误。这一点与以上分析“语”体文献中叙事部分与语录部分史料价值的差异,是同样值得研究者们注意的。

以上仅是对《武王践祚》所做个案研究,个案性的结论是否具有普遍性,还需要更多同类研究的证明。但无论如何,《武王践祚》多种文本形态的存在,确实对研究先秦文献学及先秦史史料学具有重要的实证及理论意义。