珠宝趣话

2015-03-17诺曼切瑞NormanCherry

诺曼·切瑞(Norman Cherry)

珠宝趣话

诺曼·切瑞(Norman Cherry)

每一件首饰都有它自己的故事,这些故事也许来自首饰材料,也许来自制作过程,也许来自佩戴它的主人,这样有故事的首饰总是让人在情感上多一份共鸣。随着年纪的增长,我也越来越喜欢这样的作品。11年前,我造访澳大利亚举办讲座,发现参加的人几乎全是澳大利亚人,这些英国殖民者的后裔在历史的演化中已经完全变成了另外一个国家的人。于是,我萌生了一个想法——邀请具有英国或者澳大利亚背景的艺术家们,共同创作以“A Sense of Place and Culture ”(对地点与文化的感情)为主题的展览。本来的灵光一现,到展览开幕居然用了6年的时间;不断有艺术家对这主题感兴趣而参与其中。展览开幕之后在英国巡回16场,观者超过27000人次,直到今年8月才回归澳大利亚做收官秀。如此耗时耗力的当代首饰展览可谓前无古人,参与其中的艺术家更是个中翘楚。这些艺术家的每一件作品背后都有故事和心情(展览场景如图1),我将与大家一起分享。

Jivan Astfalck教授是伯明翰珠宝学院博士生导师。她成长于柏林,82年获得德国柏林工艺品商会金匠认证,2007年就读于英国伦敦艺术大学切尔西艺术与设计学院工艺美术专业,曾获伦敦切尔西学院现代艺术及理论硕士学位和伦敦艺术大学纯艺术博士学位。1999年至今担任英国伯明翰城市大学伯明翰艺术与设计学院首饰、银饰及相关产品设计专业高级讲师,2004年至今担任英国伯明翰城市大学伯明翰艺术与设计学院首饰、银饰及相关产品设计专业硕士生导师。2008年,她和她的学生曾在上海AIVA四大空间与东京伊势丹一同举办展览《师与生》。

Jivan是德国人,但是在英国生活了十几年之后,变成了德国家人眼里的“英国人”、英国同事眼里的“德国人”。所以Jivan以德语特有的单词“Heimat”为主题创作了六件作品。“Heimat”没有准确的英文解释,大意是描述一种“家乡的归属感”,所以她探求这种归属感的重要性和存在性。Jivan尝试着做一些旧物的修复,图2是一枚画有传统德国风景的古董珐琅胸针,她将其与一块古着商店买来的经她修复的蕾丝结合,图3是经过修复的17世纪廉价陶瓷碎片。

Roseanne Bartley是一位纯艺术和金、银匠工艺出身的澳大利亚艺术家,她喜欢制作一种心理地图,用找到的物品(Find object)来绘制自己熟悉的街区和物品所代表的地方,这是一种私密的自我地图。她喜欢去麦当劳或者星巴克收集用过的冰激凌塑料勺子、咖啡杯的盖子等等物品。她说:“我本人只喜欢收集塑料,我利用它们进行再创作。有时我的作品引领我去寻找材料;有时材料引领我创作作品。”她将自己绘制的私人地图做成“stick maps”——一种航海时期领航员会遗留一些东西在岛屿和地图上,标明自己已经来过这个地方,记录当地风土人情的特殊地图。(图4-6)

Nicholas Bastin,他在受到展览邀请的时候说,早期殖民时期的历史题材不是他希望表达的重心,他希望描绘一种感觉——人们去到一个未知的领域对一切未知生物的进行探索。因为当年欧洲的航海家初到澳大利亚就仿佛是现在的人们去了火星,哪怕如今你去这块大陆依然能发现它的与众不同之处。Nicholas也是擅长使用塑料的艺术家,我第一次见到他的作品,就是以一些会动的玩具的机芯拼凑而成,一打开开关,不同的小部件就开始活动。Nicholas为“Transportation”这个展览创作的作品完全不会动,但是却比之前的作品更好。这位艺术家使用不同材质的塑料,用自己天马行空的想象力去创作那个“我们刚刚登陆的火星”。(图7-9)

Lin Cheung是第三代英籍香港后代,当然,大家更熟悉的是毕业于英国皇家艺术学院的她;任职于中央圣马丁首饰本科的她;以及2012年伦敦奥运奖牌设计者的她。同样作为一个带着多重背景、文化的艺术家,她选取了一个特别感人的物件来创作。在十九世纪20至30年代,监狱里的犯人在被送往澳大利亚之前会将随身的一枚硬币制作成“Love Tokens”,就是将硬币表面的图案磨平,再想办法刻上对亲人或者爱人的留言。许多年后,他们或许从澳大利亚流放回来,便会以此为信物与亲人相认。于是她将自己祖母或者母亲给自己的金银首饰溶化,再重铸,制作了24枚含金量1-24K的“Love Tokens”硬币。它们寄托着她对未来的期待、恐惧以及对过去的怀念。(图10)这件作品也攻破了许多技术上的“不可能”,比如如何将不同的金属融合在一起,精确控制黄金的含量等等。

Jack Cunningham教授去年3月刚刚从伯明翰珠宝学院退休,他曾任职于格拉斯哥大学和伯明翰城市大学珠宝学院,最擅长叙事性首饰,尤其凭藉以自己家乡格拉斯哥(Glasgow)为题材创作的作品而为人熟知。他的博士论文就是《欧洲当代叙事首饰》(《Contemporary European Narrative Jewellery》)。他认为首饰讲述着自己的故事,或制作者的故事,或它所遇到的人们的故事。Jack的爱好是收集Britains公司生产的塑料鹅或者鸭子。他经常将自己的藏品用在首饰创作里。这次关于澳大利亚的“Transportation”展览,他使用不同的象征手法来描绘他眼中的澳大利亚。(图11、12)图13是格拉斯哥城市标志,来自于18世纪诗人Daniel Defoe描绘格拉斯哥的诗:“Here’s the bird that never flew; Here’s the tree that never grew; Here’s the bell that never rang; Here’s the fish that never swam.”(这里的鸟从不飞翔,这里的树从不生长。这里的铃铛从不响,这里的鱼从不游。)图14是根据这首小诗创作的作品。

墨尔本艺术家Anna Davern以其特有的个人风格——“Kitsch”(通俗、搞怪)而闻名,她喜欢使用饼干盒、香烟盒等等印有花纹的铁罐,将图案剪切下来进行再组装,制造出新的故事性。特别是许多作品以幽默诙谐的手段讽刺当年英国对澳大利亚土著的入侵和那段并不愉快的历史。(图15、16)她还有一个很有趣的Workshop,将宝石的图片打印在金属上,进行平面组装,产生一种诙谐的效果,引发人们对珠宝首饰的新看法。(图17)

Joungmee Do是一位来自韩国的艺术家,她十几岁便来到澳大利亚悉尼学习艺术,随即深深爱上这个国家。她的作品浓缩着两国文化,选用来自澳大利亚移民故事的“兔子”为形象比喻移民而来的她自己,结合在韩国象征财富快乐生活的牡丹花,以此来表达对一个新环境满怀期待和信心。以钢、金和银为主要材料,用传统韩国工艺——Iybsa对金属表面做处理。(图18)她说:“我希望用特殊的视觉语言和象征性的符号生成一种创新性的方法来描绘这种体验,并希望从不同背景的观众那里获得积极的回应。”

Jo Pond在参加这次展览的时候刚刚结婚,并且搬到斯塔福德郡一个新房子里,正在步入新的人生阶段,她根据自身的经历和曾是修道院的新家进行创作。1905年,教会的圣乔瑟芬修女带着一群姐妹从法国来到斯坦福德,并在这里开设学校教育当地的女孩子学习文化和针线女红。Jo Pond就根据这房子里的故事、曾经居住的修女们的宗教信仰、针线工作等等都展开设计。图19作品上的金象征着承诺,钢材暗语修女们简朴内敛的生活。图20这些圆圆的小片片是圣餐饼(象征耶稣肉体),项链在佩戴的时候会磨损这些小饼,但这就是意义所在。

Bridie Lander在新加坡出生成长,她的作品是项链《The Grass is Greener》(图21)。她青少年时期又搬回澳大利亚居住,之后又搬到英国工作。她认为三个国家的殖民历史是一个三角循环,那些动植物的细节,城市建筑的图形,都是她自己“移民”经历中得来的灵感。

这条项链上的植物是作者辗转各地取材而来,代表着不同的国家和她不同人生时期。

Laura Potter毕业于英国皇家艺术学院,是珠宝学院校友,她总是说:“我是一个首饰制作者,哪怕我不在制作首饰。对我来说这是一个让我接触世界的方式,而不是简单制作一个可以佩戴的珠宝。对于这次展览,我通过研究转化历史条件下的一系列文物。”她为自己的作品假设了一个有趣的背景故事:“1851年澳大利亚兴起淘金热,在那个时期大量涌入的外国淘金者不知道如何准确的衡量金的重量,或许他们利用苍蝇来衡量等等(历史上是使用植物的种子,所以现在我们以克拉--植物的名称作为金的重量单位)。”Laura重构了那个时代的一些传说,她再安排好布局,使这些东西出现在20世纪的博物馆里。(图22)

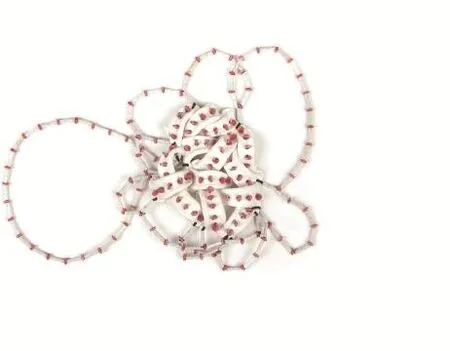

Sheridan Kennedy,一位来自墨尔本的“疯狂女孩”。她假想一个被核辐射过的地方产生了突变的生物。她对人类建造环境下我们身体、心灵的栖息地及其对思想的影响有着深刻的思考。从作品中我们可以看到她从DNA的角度表达自然和社会千丝万缕的联系。其中有一些作品是用现成的物品重新组合构造再加入其它的材料,变成一种新的生物;其它一些是用珠宝常用的材料(金属和宝石)或者一些18世纪时尚珠宝设计喜爱用的昆虫造型来进行创作;整体上的设计构思是“移植佩戴方式”——去重新安排我们对于珠宝首饰的想法。(图23)

所有参加展览的艺术家都在探索对“移民”这样一种对故土亲人若即若离的情愫。对我自己而言,更是掺杂了家族的情感于其中。

我的母亲在二战时曾与一位澳大利亚籍飞行员订婚。不幸的是,飞行员在战争快结束的时候牺牲了,这对她的影响很大,同时“假如当年他没有牺牲……”这样的话题经常出现在家族的聚会上。我一度想以此来创作作品,直到母亲去世,我才意识到自己无法表达这样复杂的情绪。在去英国林肯大学任教的时候,我突然发现,林肯这个地方与澳大利亚与自己的家族历史有着那么多巧合的联系。比如最早送往澳大利亚的那些罪犯,曾经关押在林肯的监狱里,有“澳大利亚之父”美名的Joseph Banks便曾居住在林肯周边,澳大利亚有超过170个地方是以他的名字命名的。

图24是我在参观古代林肯监狱,即关押那些去澳大利亚的犯人的地方之后创作的。从办公室就能直接看到监狱,里面每个小隔间都特别狭窄,凶恶的典狱长经常欺负犯人,私自吊死他们。从监狱的窗户往外可以看到林肯教堂。整件作品营造了一种扭曲的视觉效果。图25是一个胸针,图案来自澳大利亚土著图腾,里面一群金色的鱼群,是古代水手航行时“安全”的征兆,在鱼群的上方是来自澳大利亚国旗上的星星。图26讲述的是Matthew Flinders环游澳大利亚岛的情景,Matthew是环岛的第一人,胸针上绘制了极具澳大利亚风土人情的动物和象征航海的船。

(图文资料提供:AIVA)

编者按

3月7号,“漆语·三人行”在广州33艺术中心开幕,本次展览展出张温帙、沈也、谢震三位当代漆艺家的漆艺作品。作为本次展览的策展人,华南师范大学教授皮道坚表示:“当代漆艺蕴涵着丰富的文化思考;它延续传统文脉,是世纪之交以来中国当代艺术领域出现的自身的而非从西方引进的一种‘边缘话语’,是传统东方哲学思想的当下视觉呈现。”这些作品大多使用传统大漆手工打造,材质的含蓄内敛、工艺的丰富多变、表达的当代气息,在每一件作品上的呈现可谓相得益彰。人们从作品中看到了当代漆艺所蕴含的艺术思考与精神诉求,既重新认识了中国传统文化,也体会到了中国当代艺术独有的魅力。苏州工艺美术职业技术学院漆艺工作室的谢震老师为这次展览呈现了个人近年来的诸多佳作。他擅长以具有精神意义的空间(包括器物及空间场域)为其漆艺创作的彼岸世界。他的作品常常通过新表现衍化成就纯粹观念性的“器”物表现,挑战乃至颠覆我们观看漆作的审美判断。它们有别于西方低限主义中刻意反手工的概念,而是在简约抽象的安排中保留了更多的个人手感,成为观念性与个人性的结合。正如他自己所认为的:“用简单的工艺来体现质料本身的魅力,在艺术语言里面单纯并不是坏事。”他的漆艺不仅走出平面,更以最大限度尊崇媒材本身有机性的虔诚,对抽象艺术语言的再发展做出了贡献。《博山·茶弈》、《觞褉》等通过不同类型漆器的组合重现了民族集体无意识中沉淀下来的古人日常生活空间,唤醒我们久已淡忘的历史记忆,其中造型奇特的漆器作品虽脱胎自楚汉漆器而有所变异。艺术家潜心探索、积极“变法”借助东方独有的传统媒介所营造的这有别于西方“空间”概念的“场域”,承载着对历史与现实荒谬的反思,也引发我们对诗意生活的想象。