不同林龄樟子松人工林土壤理化性质1)

2015-03-10牛沙沙周永斌刘丽颖秦胜金殷有宋晓东肖薇

牛沙沙 周永斌 刘丽颖 秦胜金 殷有 宋晓东 肖薇

(沈阳农业大学,沈阳,110866) (辽宁省固沙造林研究所)

不同林龄樟子松人工林土壤理化性质1)

牛沙沙 周永斌 刘丽颖 秦胜金 殷有 宋晓东 肖薇

(沈阳农业大学,沈阳,110866) (辽宁省固沙造林研究所)

以辽宁省章古台地区不同林龄樟子松人工林为研究对象,通过测定土壤理化性质,对樟子松林地养分状况进行研究。结果表明:①林龄对樟子松林地土壤理化性质影响显著。随着林龄的增加,土壤含水量降低,土壤密度先降低后增加;有机质以及N、P、K质量分数先增加后减少;全Ca质量分数先减少后增加,交换性Ca质量分数逐渐减少。②采用主成分分析法对不同林龄樟子松人工林土壤肥力状况进行了评价,土壤肥力由高到低为:中龄林、近熟林、幼龄林。

樟子松人工林;林龄;土壤理化性质

We studied the soil physico-chemical properties in different ages ofPinussylvestrisvar.mongolicaplantations in Zhanggutai, Liaoning Province. The stand age had significant effect on soil physico-chemical properties. With the increase of stand ages, soil water contents ofP.sylvestrisplantation decreased, whereas, the soil bulk density firstly decreased and then increased. The soil organic matter, N, P, and K contents firstly increased and then decreased. Total Ca content firstly decreased and then increased, and exchangeable Ca content decreased. The soil fertility ofPinussylvestrisvar.mongolicaplantation was assessed by principal component analysis, and the soil fertility from high to low was middle-age forest, young forest and nearly mature forest.

樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolica)为欧洲赤松的一个地理变种,具有生长快、成材早、抗逆性强等特性,是我国“三北”防护林工程和治沙工程的主要造林树种,在辽西地区进行了大面积的栽植。但是,自20世纪80年代以来,辽西地区的樟子松开始出现了大面积生长量下降、树木枯梢病,甚至死亡等衰退现象。目前,研究人员从土壤水分差异[1]、养分变化[2-3]、地力衰退[4]、生长特性[5]、经营管理[6]等多方面对樟子松人工林的衰退原因作了大量研究,但是对随着樟子松人工林林龄增加,土壤理化性质变化过程的研究还较少。本研究选取辽宁省章古台不同林龄的樟子松人工林,对土壤理化性质进行分析,探讨林龄对林下土壤理化性质的影响,以期了解樟子松人工林在不同生长发育阶段对土壤养分的需求,为进一步研究樟子松人工林衰退提供科学依据。

1 研究区概况

研究区位于辽宁省章古台镇(121°11′~122°56′E,41°41′~42°56′N),属于科尔沁沙地南缘,是典型的亚湿润大陆性气候区。该区平均海拔226.5 m,干旱多风,年降水量450~550 mm,年蒸发量1 200~1 450 mm,年均气温5.7 ℃。土壤以风沙土为主,土壤为弱碱性,有机质及其他养分含量较低。植被属内蒙古植物区系,多为抗旱性较强的沙生植物。

2 研究方法

2.1 样地调查

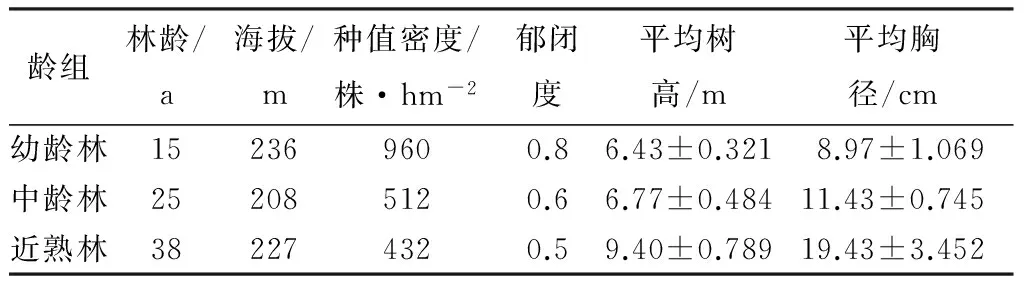

章古台地区的樟子松人工林经过人工抚育管理及自然稀疏,林龄分布10~40 a,包括幼龄林、中龄林和近熟林3个龄组。2013年8月,根据海拔、坡度、坡向、土层厚度等立地条件相似原则,在该区选择不同林龄(15、25、38 a)的樟子松人工林分别设置样地。其中,中龄林和近熟林有不同程度的采伐。每个样地分别设置3块有代表性的样方,面积20 m×20 m。样地土壤均为风沙土。样地调查因子包括:林龄、海拔、平均树高、平均胸径、种植密度和郁闭度。样地基本概况见表1。

2.2 土壤样品采集

在每个样方内随机设置5个采样点,剔除表层枯枝落叶层,挖取0~100 cm的土壤剖面,分别取土层深度10、20、30、50、70和100 cm处的土壤,用铝盒采集,带回实验室测各层土壤含水量;每层取1个环刀,带回实验室测各层土壤密度;同时,在每个采样点取0~50 cm的土壤,将5个采样点的土壤混匀后作为1份样品装入塑料袋,混合土样风干后磨细后过20目和100目筛,用于土壤化学性质的测定。

表1 樟子松人工林样地基本概况

注:表中数据为平均值±标准差。

2.3 土壤样品理化性质测定

采用环刀法测定土壤密度,烘干法测土壤含水量,采用重铬酸钾容量法—外加热法测定土壤有机质,半微量开氏法测定土壤全氮,碱解—扩散法测定土壤水解性氮,酸溶—钼锑抗比色法测定等土壤全磷,速效磷用碳酸氢钠浸提—钼锑抗比色法测定。硝酸—高氯酸消煮法测定土壤全钾,乙酸铵提取法测定土壤速效钾。硝酸—高氯酸消煮—原子吸收分光光度法测土壤全钙,乙酸铵交换—原子吸收分光光度法测交换性钙[7]。

2.4 数据处理

利用SPSS 19.0,通过单因素方差分析法检验3个林龄樟子松人工林各层土壤含水量、密度和各化学性质的差异是否显著(P<0.05),如果显著,再通过Duncan检验确定各土层之间或者不同林龄之间的差异性;采用主成分分析法对3个林龄樟子松人工林的土壤肥力质量进行综合评价,根据主成分累积贡献率达到85%为宜的原则提取主成分,以各主成分特征贡献率为权重,加权计算得出各林龄综合得分。

3 结果与分析

3.1 不同林龄樟子松人工林土壤理化性质的变化

3.1.1 土壤含水量的变化

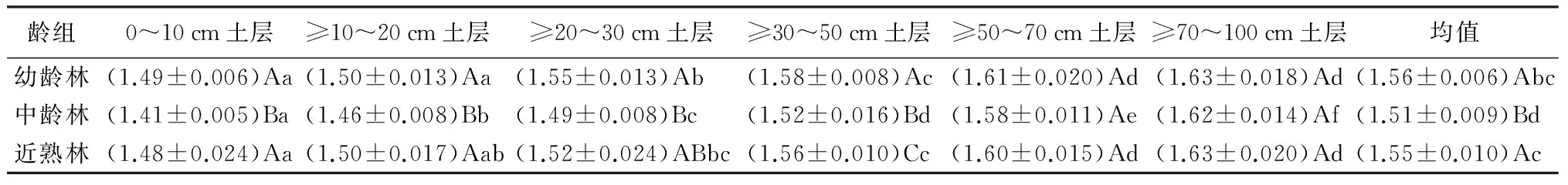

林龄对土壤含水量有显著影响(P<0.05,表2)。其中,幼龄林和近熟林的土壤含水量差异性显著(P<0.05),中龄林与幼龄林和近熟林的土壤含水量间无显著性差异(P>0.05)。同时,不同土层的土壤含水量间差异性显著(P<0.05)。樟子松人工林表层土壤(0~10 cm)含水量最高,10~20 cm处的土壤含水量有显著下降,20~30 cm处的土壤含水量略有增长,30~50 cm处的土壤含水量显著降低(P<0.05),在50~100 cm土层深度,土壤含水量显著低于0~50 cm(P<0.05),但50~70 cm和70~100 cm土层间无显著性差异(P>0.05)。各林龄的土壤含水量垂直分布具有相似规律,说明林龄对土壤含水量垂直变化无显著影响。

表2 不同林龄樟子松林地土壤含水量变化 %

注:表中数据为平均值±标准差,同列不同大写字母表示不同林龄的土壤含水量差异显著(P<0.05),同行不同小写字母表示不同深度的土壤含水量差异显著(P<0.05)。

3.1.2 土壤密度的变化

不同林龄樟子松林下土壤密度的结果如表3所示,林龄对土壤密度有着显著影响(P<0.05),其中,中龄林最低,为1.51 g·cm-3;近熟林次之,为1.54 g·cm-3;幼龄林最高,为1.56 g·cm-3。各林龄樟子松林下的土壤密度均随着土层厚度的增加而增加。在0~50 cm土层深度,不同林龄相同土层深度的土壤密度差异显著(P<0.05)。在50~100 cm土层深度,不同林龄相同土层深度的土壤密度差异不显著(P>0.05)。总体来说,随着土层厚度的增加,各林龄土壤密度差异性逐渐减小。

表3 不同林龄樟子松林地土壤密度变化 g·cm-3

注:表中数据为平均值±标准差,同列不同大写字母表示不同林龄的土壤密度差异显著(P<0.05),同行不同小写字母表示不同深度的土壤密度差异显著(P<0.05)。

3.1.3 土壤有机质和总氮的变化

不同林龄樟子松人工林土壤有机质质量分数差异显著(P<0.05,表4),其中,幼龄林有机质质量分数最低,仅为2.81 g·kg-1;中龄林有机质质量分数最高,为4.02 g·kg-1;近熟林有机质质量分数为3.62 g·kg-1,总体表现为随着林龄的增长呈现先增加后降低的趋势。不同林龄樟子松人工林土壤全N质量分数间也存在显著性差异(P<0.05),总体变化趋势表现为随着林龄的增加呈先增加后降低的趋势,与有机质变化趋势基本一致。不同林龄樟子松人工林土壤w(C)∶w(N)之间差异不显著(P>0.05)。

表4 不同林龄樟子松林地土壤有机质和全N质量分数变化

注:表中数据为平均值±标准差,同列不同大写字母表示不同林龄的土壤中各成分之间差异显著(P<0.05)。

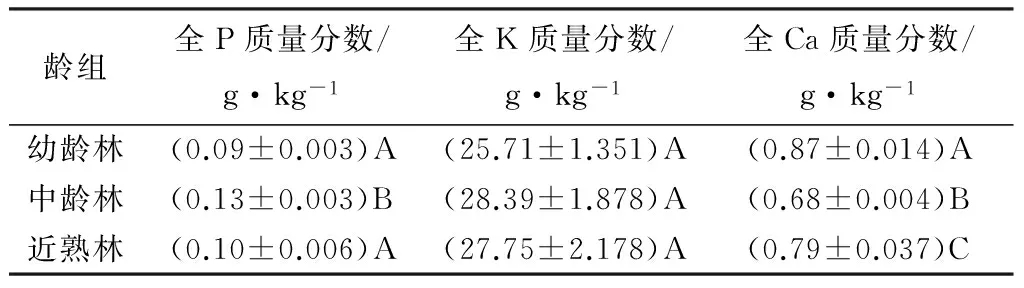

3.1.4 土壤其他全量养分的变化

不同林龄樟子松人工林下土壤全P质量分数差异显著(P<0.05,表5),中龄林质量分数最高,为0.09 g·kg-1,幼龄林和近熟林全P质量分数相似。不同林龄樟子松人工林下土壤全K质量分数间无显著性差异(P>0.05)。中龄林的土壤全K质量分数略高于幼龄林和近熟林。不同林龄樟子松人工林下土壤全Ca质量分数间差异性显著(P<0.05),其中,中龄林全Ca质量分数最低,仅为0.68 g·kg-1;近熟林次之,为0.79 g·kg-1;幼龄林最高,为0.87 g·kg-1。

表5 不同林龄樟子松林地土壤其他全量养分质量分数变化

注:表中数据为平均值±标准差,同列不同大写字母表示不同林龄的土壤中全量养分之间差异显著(P<0.05)。

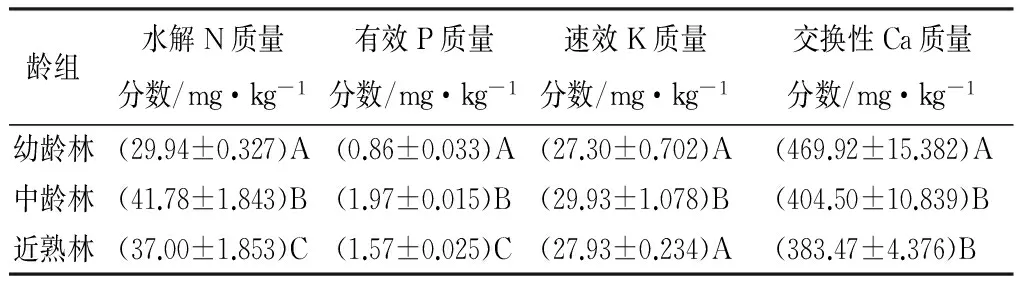

3.1.5 土壤有效养分的变化

不同林龄土壤水解N、有效P和速效K质量分数均存在显著性差异(P<0.05,表6),且变化趋势一致,均随着林龄的增长呈现先增加后减少的趋势。同时,各个有效养分与其对应的全量成分变化趋势一致。不同林龄樟子松人工林下土壤交换性Ca质量分数间存在显著差异(P<0.05),且随着林龄的增加呈降低的趋势。

表6 不同林龄樟子松林地土壤有效养分质量分数变化

注:表中数据为平均值±标准差,同列不同大写字母表示不同林龄的土壤中各有效养分之间差异显著(P<0.05)。

3.2 樟子松人工林土壤肥力综合评价

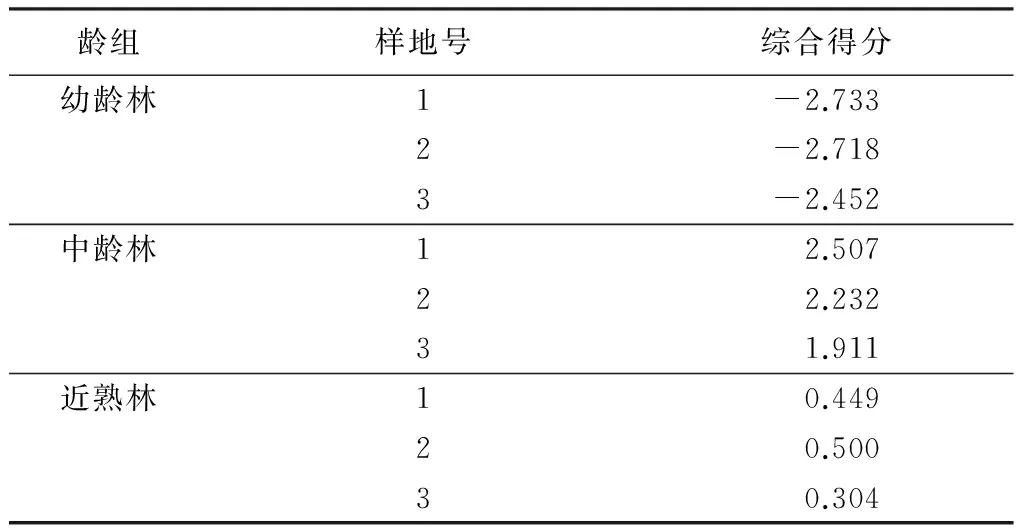

主成分分析结果表明(见表7)。第1主成分的方差贡献率最大,为70.264%,第2主成分的方差贡献率为11.525%,第3主成分的方差贡献率为10.621%,前3个主成分的累积贡献率为92.410%,因此,前3个主成分的综合指标基本能反映土壤肥力评价系统内的变异信息。即取前3个主成分基本包含了全部11个评价因子的所有信息,可以较好的反映土壤肥力的综合状况。最终,计算出各样地的肥力综合得分,根据每个龄组3块样地得分的平均值计算出樟子松人工林各龄组的土壤肥力综合指数,得出幼龄林、中龄林和近熟林的综合得分分别为:-2.635、2.217和0.418。土壤肥力由高到低为中龄林、近熟林、幼龄林(见表8)。

表7 土壤肥力指标主成分分析

表8 不同林龄樟子松人工林土壤肥力综合得分

4 结论与讨论

土壤含水量结果表明,不同林龄樟子松人工林土壤含水量间有显著性差异,且林龄对樟子松人工林土壤含水量垂直分布无显著影响。这与朱教君等[9]在对沙地樟子松人工林地土壤水分的异质性的研究得出的结论一致。土壤密度是土壤紧实度的敏感性指标,是表征土壤肥力质量的一个重要参数[10]。随着林龄的增加,樟子松人工林土壤密度呈先降低后升高的趋势。随着土层深度的增加,各林龄土壤密度差异性减小。杨晓娟等在对不同林龄长白落叶松人工林土壤肥力的研究中也发现中龄林的土壤密度显著低于幼龄林和近熟林这一规律[11]。王彦武[12]在对榆林毛乌素沙地樟子松林土壤质量研究中发现,40年生樟子松林地土壤密度小于20年生林地土壤密度。本研究中25年生樟子松林地土壤密度显著低于15年生林地土壤密度,这可能是由于随着林龄的增长,林内枯枝落叶的增加和腐殖质的大量累积,降低了土壤密度,改善了林地土壤质量。38年生樟子松林地土壤密度显著高于25年生林地土壤密度,而38年生樟子松林分有机质质量分数也显著低于25年生林分有机质质量分数,因此,38年生有机质质量分数的减少可能是导致土壤密度增大的重要原因。各林龄樟子松林下的土壤密度均随着土层深度的增加而增加。这可能是由于随着土壤深度增加,土壤有机质含量逐渐减少,土壤团聚性降低,土壤紧实度增加造成的[13]。

樟子松人工林土壤有机质和全N质量分数随林龄的增长呈先增加后减少的趋势。土壤有机质含量和全N含量是土壤养分诸多因素中重要的2个因素,是土壤肥力状况的最重要表征[14]。由于林地土壤有机质和全N主要来源于林地的凋落物,幼龄林阶段,通过凋落物进入到土壤的有机物质和氮素较少,土壤有机质质量分数和全N质量分数较低,随着林龄的增长,土壤有机质质量分数和全N质量分数不断增加。近熟林林分开始衰退,有机质质量分数和全N质量分数出现显著降低[15]。土壤有机质和总氮变化趋势一致,这一研究结果与大多数研究结果一致[4,16]。

土壤全量养分和有效养分质量分数随着林龄的增加也呈现先增加后减少的趋势(全K、全Ca和交换性Ca除外)。土壤P素的主要来源是林分凋落物的归还以及植物根系、微生物活动,因此,随着林龄的增长,土壤全P和有效P质量分数呈增加的趋势;而38 a樟子松人工林全P和有效P质量分数显著降低,说明樟子松人工林土壤总P库有耗竭的趋势,这与赵琼在对沙地樟子松人工林土壤磷库的研究中得出的结论一致[17]。不同林龄的土壤全K质量分数间无显著性差异。章古台地区全K质量分数丰富,不是植物生长的限制因子[18],这可能是导致林龄对土壤全K质量分数无显著性影响的原因。本研究发现,全Ca质量分数在不同林龄间差异性显著,中龄林土壤全Ca质量分数显著小于幼龄林和近熟林;交换性Ca质量分数随着林龄的增加呈降低的趋势。Ca是土壤中的矿质元素,是非原生质体以及生物膜的成分,其含量多少对植物的生长有重要影响;而交换性Ca是植物可以利用的有效态Ca。朱教君等在对樟子松人工林养分再吸收及利用效率的研究中发现,樟子松针叶凋落叶片Ca质量分数均大于凋落前叶片Ca质量分数,并且Ca的养分再吸收效率为负值。养分再吸收效率高能减少植物对土壤养分的依赖性,而樟子松对Ca的养分再吸收效率为负值,表明樟子松对Ca的吸收利用很大程度上依赖于土壤Ca含量;朱教君等[9]同时发现45 a和11 a樟子松针叶对Ca的保存能力显著大于20 a和29 a樟子松,这可能是导致中龄林土壤全Ca质量分数显著小于幼龄林和近熟林的原因,但是对导致章古台地区不同林龄樟子松土壤交换性Ca质量分数变化的具体原因还有待深入研究。

樟子松人工林的土壤肥力综合得分表明,中龄林的土壤肥力最高,其次为近熟林,幼龄林最低。这可能是由于林分密度及采伐情况的差异所导致。本研究中,幼龄林是樟子松生长旺盛时期,对养分需求大,且林分密度较,凋落物量少,根系发达,对土壤肥力消耗过大,导致土壤肥力较低。中龄林密度较小,凋落物量大,养分消耗较幼龄林减少,养分归还较幼龄林增加,因此中龄林土壤整体肥力状况有所改善。近熟林林分衰退,根系生物量衰退明显[19],土壤由于缺少根系的机械作用和分泌物的调节,土壤水稳性团粒和非毛管孔隙度降低,土壤紧实度和密度升高[20],凋落物分解速度减慢,养分归还能力减弱,因此可能导致近熟林土壤肥力状况下降。

对不同林龄樟子松人工林土壤理化性质研究结果表明:林龄对樟子松人工林土壤理化性质影响显著。随着林龄的增加,土壤含水量降低,土壤密度先降低后增加;土壤各养分质量分数差异性显著,w(C)∶w(N)无显著性差异。樟子松人工林中龄林的土壤肥力最高,其次为近熟林,幼龄林最低。

[1] 苑增武,张庆宏,张延新,等.不同密度樟子松人工林土壤水分变化规律[J].吉林林业科技,2000,29(1):1-7.

[2] 陈伏生,曾德慧,范志平,等.章古台沙地樟子松人工林土壤有效氮的研究[J].北京林业大学学报,2005,27(3):6-11.

[3] 赵琼,曾德慧,陈伏生,等.沙地樟子松人工林土壤磷库及其有效性初步研究[J].生态学杂志,2004,23(5):224-227.

[4] 刘明国,苏芳莉,马殿荣,等.多年生樟子松人工纯林生长衰退及地力衰退原因分析[J].沈阳农业大学学报,2002,33(4):274-277.

[5] 移小勇,赵哈林,崔建垣,等.科尔沁沙地不同密度(小面积)樟子松人工林生长状况[J].生态学报,2006,26(4):1200-1206.

[6] 吴祥云,刘广,韩辉.不同类型樟子松人工固沙林土壤质量的研究[J].防护林科技,2001,49(4):15-17.

[7] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,2000:106-139.

[8] 何晓群.多元统计分析[M].2版.北京:中国人民大学出版社,2008:153-169.

[9] 朱教君,曾德慧,康宏樟,等.沙地樟子松人工林衰退机制[M].北京:中国林业出版社,2005.

[10] Acosta Martinez V, Reicher Z, Bischoff M, et al. The role of tree leaf mulch and nitrogen fertilizer on turf grass soil quality[J]. Biology and Fertility of Soils,1999,29:55-61.

[11] 杨晓娟,王海燕,刘玲,等.不同林龄长白落叶松人工林土壤肥力[J].东北林业大学学报,2013,41(3):51-56.

[12] 王彦武.榆林毛乌素沙地固沙林地土壤质量演变机制[D].杨凌:西北农林科技大学,2008.

[13] 赵筱青,丁宁,闫平.滇西南不同林龄桉树林土壤理化性质的变化规律分析[J].安徽农业科学,2012,40(20):10455-10458.[14] 杨涛,徐慧,李慧,等.樟子松人工林土壤养分、微生物及酶活性的研究[J].水土保持学报,2005,19(3):50-53.

[15] Jenny H. The soil resource origin and behavior[M]. New York: Springer Verlag,1980:37.

[16] 葛晓改,肖文发,曾立雄,等.不同林龄马尾松凋落物基质质量与土壤养分的关系[J].生态学报,2012,32(3):852-861.

[17] 赵琼,曾德慧,陈伏生,等.沙地樟子松人工林土壤磷库及其有效性初步研究[J].生态学杂志,2004,23(5):224-227.

[18] 苏芳莉.章古台固沙林不同林型生长状况及改土效益研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2002.

[19] 谷杨.章古台樟子松固沙林衰退成因及有效防治措施研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2009.

[20] 薛建辉,王智,吕祥生.林木根系与土壤环境相互作用研究综述[J].南京林业大学学报,2002,26(3):79-84.

Soil Properties inPinussylvestrisvar.mongolicaPlantation of Different Ages

Niu Shasha, Zhou Yongbin, Liu Liying, Qin Shengjin, Yin You(Shenyang Agriculture University, Shenyang 110866, P. R. China); Song Xiaodong, Xiao Wei(Liaoning Provincial Dune-Fixation and Reforestation Institute)/Journal of Northeast Forestry University,2015,43(2):47-50,62.

Pinussylvestrisvar.mongolicaplantation; Age; Soil physico-chemical properties

1) 林业公益性行业科研专项(201304216、201404303);国家自然科学基金项目(31400611)。

牛沙沙,女,1989年10月生,沈阳农业大学林学院,硕士研究生。E-mail:nss611154@163.com。

殷有,沈阳农业大学林学院,副教授。E-mail:yyzyb@163.com。

2014年9月23 日。

S714.2

责任编辑:潘 华。