长江口及其邻近海区环流和温、盐结构动力学研究

2015-03-08IV盐度结构

IV盐度结构

刘兴泉 侯一筠 尹宝树 杨德周

(中国科学院海洋研究所 青岛 266071)

本研究的I、II、III部分已分别对数值研究的定解条件和实施方案(刘兴泉等, 2008a)、环流的基本特征(刘兴泉等, 2008b)和温度结构的数值模拟结果(刘兴泉等, 2015)进行了较详尽的论述。本文是该研究的第四部分, 将对基于定解条件和研究方案(陈达熙,1992)下获得的与研究海区环流和温度结构对应的31°N、31.5°N 和 32.0°N 纬度断面和 122.0°E、122.5°E和123.0°E经度断面盐度模拟结果进行分析。揭示长江口及邻近海区四季的盐度数值分布特征和变化规律, 阐明盐度结构及其跃层的生成机制和动力成因。

对于长江口及其邻近海区的盐度分布特征以及长江冲淡水的性质已有不少工作。毛汉礼等(1964)和任允武等(1964)对夏季和冬季南黄海和东海北部(28°—37°N)的水文特征以及海水类型(水系)进行研究, 赵保仁等(1992)分析了长江口海域温、盐度分布的基本特征和上升流现象, 唐晓晖等(2004)分析了长江口邻近海域夏、冬季水文特征, 郑晓琴等(2008)利用三维温盐模型研究了长江口及邻近海域夏季温盐分布特征, 刘浩等(2013)分析了长江口水域水体结构的季节变化。以上工作也为本研究盐度结构的数值模拟结果提供了验证依据。

1 冬季盐度分布

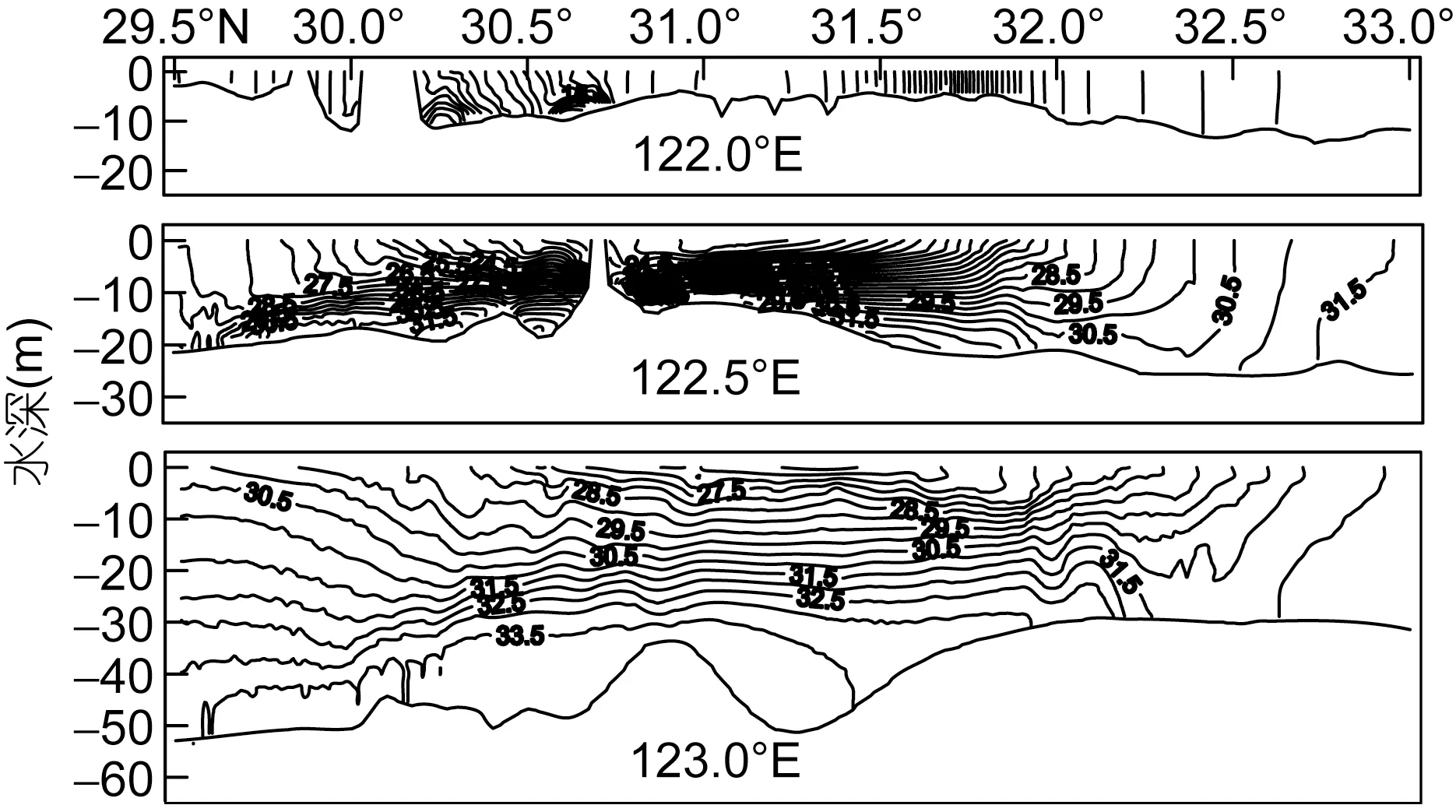

图1和图2分别是冬季研究海区31°N、31.5°N、32°N 纬度断面和 122.0°E、122.5°E、123.0°E 经度断面盐度的数值模拟结果, 其等值线间距均为 0.5。由图1和图2纬度和经度断面的等盐线分布可以看出,在长江口(31.5°N)近岸等盐线与海面呈垂直分布, 至近岸以远等盐线变为在海面一端倾向外海、海底一端朝向近岸的弧形分布; 长江口以南(31°N)近岸等盐线也与海面呈垂直分布, 近岸以远变为表层倾向外海、表层以下与海面垂直, 至外海又逐渐变为上层与海面垂直而底层朝向近岸的弧形分布, 这种弧形分布等盐线在外海又变成自表层至底层与海面垂直, 陡坡区底层等盐线呈两端分别朝向近岸和海底而中部凸向外海的弧形分布。长江口以北(32°N)除了外海的底层等盐线与海面呈有倾角的曲线分布外, 其它区域均与海面垂直分布。

由图1和图2等盐线的变化趋势可以看出, 在长江口及其以南近岸与海面垂直的等盐线在近岸以远分布密集, 特别是海面盐度梯度大的冲淡水区分布尤为密集, 并自近岸以远至近岸和外海逐渐由密变疏; 陡坡区与海面具有倾角的等盐线自表层至底层逐渐由疏变密, 且其倾角逐渐变小, 在近底层几乎与海面平行; 外海与海面垂直的等盐线在外海变得更为稀疏。长江口以北近岸至123.5°E与海面垂直的等盐线在近岸分布较密集, 且自近岸至外海逐渐由密变疏, 在123.5°E以西的底部等盐线有一个小的密集分布区。与长江口及其以南相比, 长江口以北等盐线分布变得更加稀疏。

图1 冬季纬度断面盐度分布Fig.1 Salinity distribution on latitude sections in winter

图2 冬季经度断面盐度分布Fig.2 Salinity distribution on longitude sections in winter

由等盐线的分布特征和变化趋势表明, 冬季长江口及其以南近岸以远盐度呈垂直均匀分布; 长江淡水与外海高盐水交汇区的盐度变化显著, 从而在交汇区形成盐度锋, 其强度随着盐度梯度自交汇区到河口内和外海的减小而减弱。长江口陡坡区的近岸表层呈现弱的层化, 而外海底层则呈现较强的层化,近岸表层以下和外海底层以上盐度呈垂直均匀分布,陡坡至外海其盐度又几乎呈均匀分布。刘浩等(2013)分析长江口水域水体结构认为, 冬季盐度在垂直方向均匀分布, 长江冲淡水主要局限于沿岸一带。本研究的数值模拟结果与刘浩等(2013)的结论基本一致。长江口以南陡坡至外海底层出现层化, 其层化现象自陡坡至外海逐渐减弱, 而自表层至底层逐渐增强,外海特别是长江口以南(31°N)盐度几乎呈均匀分布,陡坡区底层出现较强的分层。在长江口以北, 其盐度除了外海底层出现弱的层化外, 其它区域盐度大致呈垂直均匀分布, 在123.5°E以西底部等盐线密集分布区有一个盐度略高的盐核。冬季研究海区的盐度分布为近岸和表层低, 外海和底层高, 长江口河道内的最低盐度大约仅有3, 外海和底层盐度可超过33, 而长江口以南外海盐度更是高达 33.5以上。长江口及其以南陡坡区和长江口以北外海的表底层盐差分别约 1.5和 0.5。就 31°N和 32°N断面的数值结果, 与毛汉礼等(1964)和唐晓晖等(2004)冬季的分析结果比较发现, 盐度总的分布特征和变化趋势基本相同, 由此证实其它区域盐度的模拟结果也与观测结果一致。

比照图1和图2中各纬度和经度断面等盐线的变化趋势不难发现, 随着自北往南和自近岸至外海坡度和水深由小变大, 海面温度由低变高(陈达熙,1992), 其近岸与海面垂直等盐线的疏密和垂直程度由北至长江口逐渐增大, 而外海与海面垂直等盐线的疏密和垂直程度却由北至长江口逐渐减小。自长江口往南近岸与海面垂直等盐线的疏密和垂直程度都没有太大的变化, 而外海等盐线的疏密和垂直程度却自长江口往南逐渐增大。这表明, 冬季研究海区的盐度在近岸的水平变化和垂直均匀分布程度自北至长江口逐渐增强, 外海盐度的水平变化和垂直均匀分布程度自北至长江口逐渐减弱。自长江口往南近岸盐度的水平变化和垂直均匀分布程度都没有太大的变化, 而外海盐度的水平变化和垂直均匀分布程度却自长江口往南逐渐增强。

冬季, 长江径流量虽为常年最低, 但其冲淡水仍对研究海区的盐度分布产生较大影响。冬季在剧烈偏北风的作用下, 南下的东海沿岸流和北上的台湾暖流同时增强, 在二者强水平对流作用下, 也使得海区的垂直对流增强。由北边界进入研究海区的东海岸流在沿岸界向东南流动的过程中, 近岸表层低盐水向南和向外海输送, 因此使长江口以北近岸盐度表层低、底层略高且垂直均匀分布。长江淡水出河口后与东海沿岸流汇合并一同南下, 来自北部的高盐水与淡水在强垂直对流的作用下, 使得长江口及其以南近岸浅水区盐度呈垂直均匀分布。同时淡水在与外海高盐水的混合过程中使交汇处盐度急剧变化, 从而在淡水与高盐水交汇处形成盐度锋。由于在长江口外受长江径流的影响, 台湾暖流在北上过程中, 自南至长江口其流幅由宽变窄, 自长江口至北则由窄变宽(刘兴泉, 2008b), 因此外海的盐度分布自南至长江口逐渐减小, 而自长江口往北逐渐增大。

图3 春季纬度断面盐度分布Fig.3 Salinity distribution on latitude sections in spring

图4 春季经度断面盐度分布Fig.4 Salinity distribution on longitude sections in winter

2 春季盐度分布

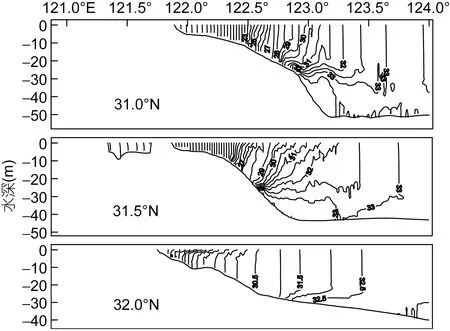

图3和图4分别是春季研究海区31°N、31.5°N、32°N 纬度断面和 122.0°E、122.5°E、123.0°E 经度断面盐度的数值模拟结果, 等值线间距均为0.5。由图3和图4纬度和经度断面等盐线分布看出, 在长江口以北(32°N)其等盐线在近岸和外海与海面呈垂直分布,而近岸至外海的底层呈两端下垂而中部上突的弓形分布, 其弓形等盐线应是锲入底层的台湾暖流高盐水北上所致。在长江口(31.5°N)及其以南(31°N)长江口内及近岸等盐线与海面大致呈垂直分布, 近岸至外海其等盐线逐渐变为近岸一端下沉外海一端上翘的半碗状分布, 这种半碗状等盐线在外海的表层至次表层又逐渐变为与海面呈垂直分布。

由图3和图4等盐线变化趋势可以看出, 近岸和外海特别是长江口以北与海面垂直的等盐线分布稀疏, 近岸以远的弓形(32°N)和半碗状(31°N、31.5°N)等盐线在近表层和次表层分布密集, 长江口及其以南近岸以远陡坡区(图 4, 122.5°E)海面盐度梯度大的长江冲淡水区分布尤为密集。其中弓形等盐线自近表层至表层和底层逐渐由密变疏, 近岸和外海与海面垂直的等盐线分别至近岸和外海由密变疏。半碗状等盐线自次表层至表层和底层以及自近岸至外海逐渐由密变疏, 至深底层变得尤为稀疏。这表明, 春季在长江口及其以南近岸以远长江淡水与外海北上台湾暖流高盐水交汇处盐度变化显著, 其余区域变化缓慢, 尤其长江口及其以南陡坡至外海的深底层盐度变化尤为缓慢。

由等盐线的分布特征和变化趋势看出, 春季研究海区近岸浅水区和陡坡至外海的表层至次表层盐度呈垂直均匀分布, 在长江口以北近岸至外海的底层存在一个自南向北伸展的盐舌, 这个盐舌正是由底层北上的台湾暖流所致。在长江口及其以南, 近岸以远盐度显著变化的冲淡水区其近表层形成较强的盐跃层, 跃层强度自近表层至底层迅速减弱, 使陡坡至外海的底层盐度几乎呈均匀分布, 且保持高盐特征。由盐度分布特征和变化趋势表明, 在春季研究海区已形成盐跃层, 这与刘浩等(2013)分析的长江口水域水体结构的结论一致。春季研究海区的盐度分布在长江口以北为近岸和外海高, 而在近岸与外海之间低; 表层盐度低, 底层盐度高; 近岸盐度为 26.5, 外海盐度可高于31.5, 近岸和外海之间表层盐度低于25.5。长江口及其以南近岸和表层盐度低, 外海和底层盐度高, 其中长江河口内最低盐度只有 6, 外海盐度可超过 31.5, 长江口以南近岸盐度也只有11, 外海超过31.5, 长江口及其以南陡坡至外海的深底层盐度可高达32以上。

比照图3和图4纬度和经度断面等盐线的变化趋势不难发现, 随着自南往北岸坡和水深的变小以及自近岸至外海水深的增大, 长江口及其以南近岸和近岸以远等盐线的密集程度并没有太大变化, 而自长江口往北等盐线却由密变疏; 整个海区由南往北外海与海面垂直的等盐线自海面至海底的垂直距离逐渐增大。这表明, 春季长江冲淡水对长江口及其以南近岸和近岸以远的表层盐度分布影响较大, 而对长江口以北影响较小。随着台湾暖流自南至长江口流幅由宽变窄和自长江口往北流幅由窄变宽及其流速一致的由强变弱(刘兴泉等, 2008b), 外海表层至次表层与海面垂直等盐线的密集程度和水平跨距却自南往北逐渐由小变大。这表明, 外海表层至次表层盐度的水平变化和垂直均匀分布程度自南往北逐渐减小, 长江口以北底层盐舌的强度也逐渐减弱, 长江口及其以南近岸以远盐跃层厚度和它的强度并没有发生太大变化。由盐跃层雏形及其强度表明, 春季在长江口以远冲淡水多浮置于表层, 而台湾暖流高盐水锲入底层。

春季, 研究海区已由冬季的偏北风转为偏东风,其风速也远弱于冬季。东海沿岸流随风向变化和风速减弱而减弱, 东海沿岸流只影响长江口以北海区。春季随着降水增多长江径流量开始增大, 长江淡水出长江口后开始由东南向东和东北偏转, 其中崇明岛以北河道支流出河口后转向东北(刘兴泉等, 2008b)。向东和东南的径流与北上台湾暖流汇合, 由于长江口及其以南近岸水浅, 且受长江径流影响大, 而受台湾暖流影响小, 因此盐度呈垂直均匀分布。与冬季相比, 春季长江冲淡水向外海伸展较甚且多浮置于表层, 而台湾暖流高盐水多锲入底层, 海区的水平对流和垂直对流减弱, 而垂直对流的减弱使海区的垂直交换减弱, 从而在近岸以远冲淡水与台湾暖流高盐水混合区形成较强的盐跃层。春季由于长江冲淡水的扩展范围较小, 且受台湾暖流的影响较小, 因此随着台湾暖流自南往北的减弱, 外海表层至次表层盐度的垂直均匀宽度自南往北逐渐增大, 底层盐度的均匀分布范围却自南往北逐渐减小。

3 夏季盐度分布

图5和图6分别是夏季研究海区31°N、31.5°N、32°N 纬度断面和 122.0°E、122.5°E、123.0°E 经度断面盐度的数值模拟结果, 等值线间距均为1.0。由图5并比照图6可以发现, 夏季等盐线分布除长江口以北(两端分别在近岸和外海上翘中部下凹)与春季有较大差异外, 长江口及其以南等盐线分布与春季大致相似。即在长江口内和长江口外及其以南近岸(图 6,122.0°E、122.5°E 断面)与海面呈垂直分布外, 其等盐线自近岸至外海为近岸一端下沉, 外海一端上翘, 中部下凹的半碗状弧形分布, 这种半碗状弧形等盐线并由表层至底层随水深的增加逐渐变为其中部上凸的弧形分布。

图5 夏季纬度断面盐度分布Fig.5 Salinity distribution on latitude sections in summer

图6 夏季经度断面盐度分布Fig.6 Salinity distribution on longitude sections in summer

由图5和图6还可以发现, 夏季整个研究海区等盐线在长江口以北的近岸表层分布密集, 并自近岸表层至外海和底层逐渐由密变疏, 至外海底层变得尤为稀疏; 长江口及其以南近岸以远陡坡区(图 6,122.5°E)表层即冲淡水与台湾暖流高盐水交汇处分布最为密集, 并至近岸和外海特别是外海底层迅速由密变疏, 外海的深底层变得非常稀疏。由等盐线的变化趋势表明, 夏季研究海区的盐度在冲淡水与台湾暖流高盐水交汇处变化剧烈, 长江口及其以南近岸和外海的次表层以下特别是底层变化尤为缓缓。夏季等盐线的密集程度和变化趋势更甚于春季, 而长江口(31°N)及其以南(31.5°N)更甚于长江口以北(32°N)。

由等盐线的分布特征和变化趋势表明, 夏季除了长江口及其以南受长江径流影响大的近岸浅水区盐度呈垂直均匀分布外, 其它海区的盐度总体上呈水平均匀分布, 且在垂直上出现剧烈分层, 从而在冲淡水与台湾暖流高盐水汇合区形成强盐跃层, 其强度自近岸至外海和近表层至底层迅速减弱, 跃层以下特别是长江口及其以南外海的深底层盐度几乎呈均匀分布, 且保持高盐特征。郑晓琴(2008)通过数值分析认为, 夏季长江冲淡水特征显著, 表层低盐水可越过 123°E, 长江口外形成向东低盐水舌, 冲淡水作用强烈区域盐跃层强度最大。刘浩等(2013)也认为长江口水域水体夏季盐度层化现象最为显著。本研究夏季盐度数值模拟结果也证实了以上学者的结论, 即冲淡水与台湾暖流高盐水汇合区盐度剧烈变化而形成强盐跃层。由图3并比照图2可以发现, 夏季长江口附近表层的低盐特征比春季更加明显, 盐跃层厚度比春季薄, 其强度也远大于春季。夏季研究海区的盐度分布, 总体上为近岸和表层低, 外海和底层高。长江口以北近岸表层盐度为 22, 外海底层盐度可高于33。长江河口内的盐度只有6, 外海底层盐度高于32。长江口以南近岸盐度为 12, 外海底层盐度高于33。将 31°N和 32°N断面盐度的数值结果与毛汉礼等(1964)和唐晓晖等(2004)夏季的分析结果比较看出,其分布特征和变化趋势并没有太大差异, 由此证实其它区域盐度的模拟结果也将与观测事实一致。

比照图5和图6中各纬度和经度断面的等盐线变化趋势发现, 夏季研究海区的半碗状弧形等盐线在长江口以远分布最为密集, 而自长江口往南和往北都由密变疏, 只是往北比往南的变化更为显著。夏季密集等盐线自北向南更靠近表层, 特别是长江口及其以南底层等盐线也更为稀疏。这表明, 随着自北往南和自近岸至外海岸坡和水深的由小变大, 夏季盐跃层厚度自北往南逐渐变小, 且强度自长江口往北和往南逐渐减弱, 而往北比往南的减弱程度更为明显; 底混合层厚度也自北往南逐渐增大。由盐跃层厚度和强度变化表明, 夏季台湾暖流虽强, 但北伸程度不及冬季, 其高盐水锲入底层, 致使冲淡水浮置于表层更甚, 高盐水与冲淡水的分界限也更加清晰。

夏季, 研究海区已由春季的偏东风转为偏南风,风速弱于春季, 更弱于冬季, 因此东海沿岸流也为全年最弱, 沿岸流只能影响海区的北边界附近区域(刘兴泉等, 2008b)。夏季雨量充沛, 长江径流量剧增, 其巨大径流量出河口后即受到外海北上台湾暖流高盐水的强烈抵制, 由于近岸水浅, 且受外海高盐水的影响较小, 因此长江口及其以南近岸盐度在垂向上呈均匀分布。与春季相比, 夏季由于海区的垂直对流更弱, 长江冲淡水向外海伸展更甚, 近岸以远冲淡水也浮置于表层, 而台湾暖流高盐水锲入底层, 在长江冲淡水与台湾暖流高盐水交汇区盐度在垂向上产生剧烈变化, 从而在长江口及其以南近岸以远的表层形成强盐跃层, 而底层盐度几乎呈均匀分布。夏季在长江径流、偏南风和台湾暖流的共同作用下, 长江冲淡水向东北的偏转程度、伸展距离和扩展范围更甚于春季, 因此夏季冲淡水区的盐跃层的厚度更小, 强度更大, 因此底层混合层的厚度也就更大。

4 秋季盐度分布

图7和图8分别是秋季研究海区31°N、31.5°N、32°N 纬度断面和 122.0°E、122.5°E、123.0°E 经度断面盐度的数值模拟结果, 等值线间距均为0.5。由图7和图8看出, 秋季等盐线分布与冬季大致相似, 在长江口(31.5°N)和其以南(32°N)近岸等盐线与海面呈垂直分布, 近岸以远其等盐线自表层到底层逐渐变为向外海倾斜的弧形分布, 而至陡坡区等盐线变为表层与海面垂直而底层朝向近岸且大致与海面平行的弧线分布, 在外海等盐线又变为其两端分别朝向海面和近岸而中部朝向海底的弧形分布。在长江口以北(32°N)等盐线在近岸呈两端分别朝向外海和海底而中部突向近岸的弧形分布, 至近岸以远变为与海面垂直, 在外海又变为其两端朝向海面和近岸中部突向外海的弧形分布。

由图7和图8等盐线的变化趋势可以看出, 近岸与海面垂直(31°N、31.5°N)以及两端分别朝向外海和海底而中部突向近岸(32°N)的等盐线在近岸分布密集, 在海面盐度梯度大的长江冲淡水区分布尤为密集, 并自近岸至外海逐渐由密变疏, 在外海变得特别稀疏。由此表明, 秋季研究海区盐度分布在近岸变化显著, 而长江口及其以南近岸冲淡水区的盐度变化更为显著, 在外海盐度变化缓慢, 长江口及其以北外海盐度变化尤为缓慢。

由等盐线分布及其变化趋势表明, 秋季在长江口至外海, 近岸盐度呈垂直均匀分布, 至陡坡区盐度变为上层低, 底层略高, 在外海盐度又变得几乎呈均匀分布。在长江口以南近岸至外海, 盐度由近岸的垂直均匀分布, 至陡坡区变为上层盐度低, 底层盐度高,到外海又变为垂直均匀分布。在长江口以北近岸至外海, 近岸浅表层盐度低且出现分层, 浅表层以下盐度高且呈垂直均匀分布, 近岸以远表层至底层盐度呈垂直均匀分布, 在外海变为上层盐度低且呈垂直均匀分布, 底层盐度高且出现分层。秋季研究海区盐度分布大部分区域呈垂直均匀分布, 但局部区域还保持着远弱于夏季的分层, 这与刘浩等(2013)秋季盐度层化现象显著确有一定差异。秋季研究海区的盐度分布也为近岸低, 外海高, 其中长江口内的最低盐度大约仅有 8, 而外海盐度可高于32, 而长江口以南外海盐度却高于33。

比照图7和图8中各纬度断面的等盐线变化发现,随着自北往南和自近岸至外海岸坡和水深由小变大,海水温度的由低变高(刘兴泉等, 2015), 其近岸与海面垂直等盐线的垂直程度和疏密程度由北至长江口逐渐增大, 外海与海面垂直等盐线的垂直程度和疏密程度却由北至长江口逐渐减小。长江口往南近岸与海面垂直等盐线的垂直程度和疏密程度没有太大的变化, 而外海等盐线的垂直程度和疏密程度却自长江口往南逐渐增大。这表明, 秋季研究海区的盐度分布在近岸的水平变化和垂直均匀分布程度自北至长江口逐渐增强, 而外海盐度的水平变化和垂直均匀分布程度逐渐减弱。长江口往南近岸盐度的水平变化和垂直分布没有太大的变化, 而外海盐度的水平变化和垂直均匀分布程度却逐渐增强。

秋季研究海区已由夏季的偏南风转为偏北风,只是其强度比冬季弱。在偏北风的作用下, 南下东海沿岸流和北上台湾暖流的水平对流又开始增强。从北边界进入研究海区的东海沿岸流在长江口以北沿岸界向东南流动, 使近岸表层低盐水向南和外海输送,因此在长江口以北近岸形成表层盐度低, 底层盐度高且大致呈垂直均匀的分布特征。秋季长江径流量虽大于冬季, 但其路径与冬季没有太大差异, 长江淡水出河口后与沿岸流汇合一同南下, 与台湾暖流高盐水产生混合, 使长江口及其以南近岸浅水区水平方向盐度急剧变化, 而垂直方向却呈均匀分布。秋季台湾暖流北上过程中, 由于受长江径流的影响小, 虽然其流幅自南边界至长江口由宽变窄, 自长江口往北则由窄变宽(刘兴泉等, 2008b), 但对研究海区外海盐度的分布特征和变化趋势并没有太大影响。

图7 秋季纬度断面盐度分布Fig.7 Salinity distribution on latitude sections in autumn

图8 秋季经度断面盐度分布Fig.8 Salinity distribution on longitude sections in autumn

5 结论

对盐度的数值模拟结果进行分析发现: 长江口及邻近海区的盐度分布一年四季均为近岸低, 外海高, 整个海区特别是长江口近岸与外海的盐差大。冬季近岸及外海的上层盐度呈垂直均匀分布, 陡坡至外海的底层出现弱的分层; 盐度的水平变化, 在近岸特别是长江口区变化显著, 外海变化缓慢。春季长江口以北近岸和近岸至外海盐度在表层至近底层呈垂直均匀分布, 近岸至外海的底层存在一个向北伸展的高盐水舌, 这个高盐水舌正是锲入底层的北上台湾暖流与浮置表层的长江淡水所致; 长江口及其以南近岸和外海的表层至次表层盐度呈垂直均匀分布,在近岸稍远的表层至次表层形成盐跃层, 跃层强度自近岸至外海和自表层至底层逐渐减弱; 陡坡区的底层盐度几乎呈均匀分布, 并保持高盐特征。夏季除长江口及其以南近岸浅水区盐度呈垂直均匀分布外,其它区域盐度分布均出现剧烈分层; 在长江冲淡水区形成强盐跃层, 跃层强度自表层至底层迅速减弱,陡坡至外海的底层盐度大致呈均匀分布且保持高盐特征。秋季长江口以北近岸浅水区的浅表层盐度低且出现层化, 浅表层以下盐度高且呈垂直均匀分布; 近岸以远表层至底层均呈垂直均匀分布, 至外海变为上层盐度低且呈垂直均匀分布, 而底层盐度高并出现分层; 长江口及其以南近岸浅水区盐度呈垂直均匀分布, 在陡坡区出现层化, 层化自表层至底层逐渐增强, 其盐度为表层低, 底层高; 随着陡坡至外海层化的减弱, 上层盐度又逐渐变为垂直均匀分布。

附注本文初次投稿时间为2009年, 于2014年重新投稿并被接收。

毛汉礼, 任允武, 孙国栋, 1964, 南黄海和东海北部(28°—37°N)季的水文特征以及海水类型(水系)的初步分析. 见: 海洋科学集刊, 1: 23—77

任允武, 孙国栋, 毛汉礼, 1964. 南黄海和东海北部(28°—37°N)冬季的水文特征以夏及海水类型(水系)的初步分析. 见: 海洋科学集刊, 1: 78—125

刘 浩, 许文珊, 2013. 长江口水域水体结构的季节变化. 上海海洋大学学报, 22(2): 261—265

刘兴泉, 尹宝树, 侯一筠, 2008a. 长江口及其邻近海区环流和温、盐结构的动力学研究 I. 定解条件和研究方案. 海洋与湖沼, 39(1): 82—89

刘兴泉, 尹宝树, 侯一筠, 2008b. 长江口及其邻近海区环流和温、盐结构的动力学研究 II. 环流的基本特征. 海洋与湖沼, 39(4): 312—320

刘兴泉, 侯一筠, 尹宝树等, 2015. 长江口及其邻近海区环流和温盐结构的动力学研究 III.温度结构. 海洋与湖沼,46(3): 526—533

陈达熙, 1992. 渤海、黄海、东海海洋图集—水文分册. 北京:海洋出版社

郑晓琴, 丁平兴, 胡克林, 2008. 长江口及邻近海域夏季温盐分布数值分析. 华东师范大学学报(自然科学版), 6:14—23

赵保仁, 乐肯堂, 朱兰部, 1992. 长江口海域温、盐度分布的基本特征和上升流现象. 海洋科学集刊, 33: 15—26

唐晓晖, 王 凡, 2004. 长江口邻近海域夏、冬季水文特征分析, 海洋科学集刊, 46: 42—66