黄河上游泥石流发育特征及危险性评价——以吴石沟泥石流为例

2015-03-08任光明

吕 剑,任光明,王 杰

(地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学),四川成都 610059)

0 引言

泥石流的形成主要是由地形地貌,物源条件及降雨所决定的。青海黄河上游流域为温带大陆性气候,干旱干燥现象明显,新构造运动强烈[1]。该区域受黄河两侧一级支流侵蚀、切割强烈,故地形破碎、沟谷众多[2]。

区内黄土覆盖面广阔,由于黄土年代短、时代新、结构松散[3],侵蚀现象发育导致滑坡、崩塌等频繁发生,在沟道中形成松散堆积物,在降雨集中的7~8月份极易发生泥石流,对下游居民生命财产及某水电站坝址区的施工与运营具有极大的危害性。据当地居民描述,2012年7月9日凌晨3点,当地曾暴发了一次较大泥石流,冲毁了数个排导槽及部分民房,故对流域泥石流进行危险性评价具有重大意义。本文采用灰色理论结合模糊数学理论的方法对吴石沟进行危险度评价,明确判断各种因素对泥石流共同作用的目的,得到更切实际的结果[4]。

1 泥石流形成条件分析

1.1 地形地貌

吴石沟流域呈“锥子”形(图1),流域三面环山,一面出口,面积约6.2 km2,地势北西高、南东低,沟口高程约2025 m,相对高差约875 m,内主沟延伸长度为3.87 km。形成流通区有大量黄土覆盖,由于黄土抵抗侵蚀能力低,被雨水径流切割,流域沟壑发育,垂直节理发育,细沟侵蚀现象明显。

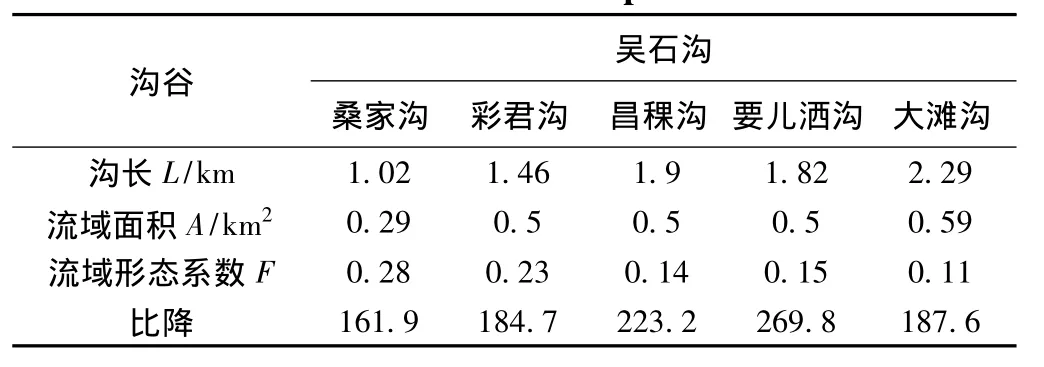

流域水系发育,支沟呈树枝状展布,主沟较为宽缓,其平均比降为156.3‰,最大达440.4‰。除主沟外,流域还发育克什曼沟、大滩沟等5条支沟,支沟沟谷特征见表1,支沟较陡,比降最大可达269.8‰。因此,流域沟床比降整体呈现出主沟较平缓、支沟较陡的特点。根据对我国泥石流沟谷比降统计的结果来看,流域支沟沟床比降条件对泥石流的形成和运动最为有利,有利于支沟形成泥石流并向主沟汇集,为典型的支沟群发汇集型泥石流沟谷地形条件。

表1 支沟沟谷地貌特征及比降Table 1 Tributary debris flow’s topographical features and slope

1.2 物源条件

吴石沟流域发育了大河家-关滩断裂(F1),该断裂主体走向北西(345°),倾角70°以上。断层上盘出露地层为侵入岩,硬质岩在干旱环境下物理风化强烈,区内崩塌极为发育;断层下盘即泥石流形成流通区主要被第三系红层和第四系风积黄土所覆盖(图1)。由于黄土结构松散,坡表植被覆盖较少,流水侵蚀和重力侵蚀作用强烈[5-7],垂直节理发育(图2)在径流作用下可为泥石流活动提供丰富的坡面松散物源及沟床物源,物源主要以坡面侵蚀物源为主(图3),经过现场统计流域内大型崩塌8处,滑坡3处(图1),坡面物源动储量为59.07×104m3,其中坡面侵蚀物源为42.5×104m3,占区内动储量的72%。

图2 支沟垂直节理形成的崩塌堆积体Fig.2 The tributary gully vertical joint development

图3 支沟坡面侵蚀现象Fig.3 Slope erosion in the tributary gully

1.3 降水条件

研究区属高原半干旱高寒型气候区,常年干旱少雨,地下水不丰富。据统计,本区多年平均降水量373.0 mm,具有明显的季节性变化,历年最大降雨暴雨多集中在6~9月份,尤以7~8月最多,故此时流域内坡面侵蚀现象最为严重。一日最大降水量一般为68.0~88.9 mm,24h最大雨强为142.5 mm,高强度的降雨为泥石流的形成提供了足够的水动力条件,且暴雨主要发生在傍晚或夜间,使泥石流的暴发具有很强的突然性。

2 泥石流成灾机理分析

泥石流的启动方式主要是由于暴雨过程形成的斜坡表层径流导致悬挂于斜坡上的滑坡体表面和前缘松散物质向下输移,进入沟道后转为泥石流的过程[8]。吴石沟流域内汇集了五条小型泥石流支沟,为典型的支沟群发汇集型泥石流,其具体过程分为3个部分。

(1)支沟泥石流启动阶段。吴石沟流域大部分支沟后缘位于流域的清水区侵入岩出露地区,以比降大且狭窄的“V”型谷为主(图4)。由于地形高差大,比降大,沟谷狭窄,水在高势能的情况下产生强侵蚀性[9]。F1断层附近,在地质构造和强侵蚀性共同作用下,岸坡形成多处大规模的坍塌及滑坡,产生碎石及崩坡堆积物堆积在沟道中。形成流通区内黄土在降雨和流水作用下发生水蚀和重力侵蚀及交织在一起的混合侵蚀下,在地表径流作用下大量黄土被搬运至沟道形成松散堆积,为泥石流提供了大量物源。当暴雨强度达到一定程度,支沟泥石流启动。

图4 支沟“V”型谷Fig.4 V-shaped valley

(2)支沟群发汇集于主沟阶段。在暴雨集中的情况下,岩土体质量明显降低,支沟上游产生的沟道径流导致水流迅速集中,具有明显的“消防水管效应”。由于沟道狭窄,不利于块碎石的搬运,部分块碎石堆积在沟道形成跌水坎(图5),增加了泥石流的动能。随着泥石流快速向下游搬运堆积于沟道中的小粒径块碎石及松散的黄土堆积,下切侵蚀作用加强,在下切深度增加的情况下泥石流的流量也随之增大。支沟泥石流汇入主沟,在交汇处形成黄土堆积扇(图6)或松散堆积体。

图5 克什曼沟中下游泥痕Fig.5 The mud crack at the lower and middle reaches of Keshiman gully

(3)主沟泥石流输移阶段。主沟沟道较为宽缓,随着支沟泥石流的发生并汇集于主沟,对主沟泥石流的流量进行补充并有一定的加速叠加效果。在支沟泥石流的不断汇入过程中,不断对岸坡进行侧蚀、下切侵蚀、掏空侵蚀造成岸坡的失稳同时也加速了坡面侵蚀,源源不断的泥沙被多次搬运至下游。由于主沟较为直顺宽缓,没有太多大角度的拐弯,在支沟泥石流的汇集带动下,主沟泥石流的流速达到了4.07 m/s,流量达到了168.83 m3/s,整体冲击力达到了35.32 kPa。泥沙及部分小粒径碎石经多次搬运做长距离的输移、堆积、再输移,直至汇入鲍家沟。

3 泥石流成灾特征研究

3.1 泥石流活动特征分析

吴石沟流域上游沟谷狭窄、沟床坡度相对较大,沟床内泥石流堆积物相对较少;流域中下游沟道整体较宽缓,泥石流堆积物在堆积区以及形成流通区的宽谷段广泛分布,宽缓沟段及沟口区最多。流域支沟克什曼沟中下游明显保留了两期泥痕(图5),新近期厚度最大,说明支沟泥石流的近期活动性强烈。通过对支沟沟口堆积扇(图6)的调查发现其发育逐步挤压主河,新老扇叠置不明显,结合区内地形地貌及物源条件分析,在一定规模的高强降雨情况下有支沟随时可能暴发泥石流。

主沟下游泥痕可见明显见到三次泥石流活动的堆积物,受后期洪水泥石流活动冲刷,沟床左侧各次泥石流堆积物呈台阶状堆积序列(图7)。通过现场调查,发现其中最早一期的泥石流堆积物厚度最大,活动最强烈,近期泥石流活动较弱,各次泥石流规模有减小的趋势。通过对泥痕坡面的观察,其具有明显的石线构造,延伸距离达到了几十米,为稀性泥石流的典型宏观构造。通过支沟泥痕厚度和主沟泥痕厚度的对比可以看出支沟泥石流较主沟更为活跃。

图6 支沟与主沟交汇处的堆积扇Fig.6 Debris flow fan in the tributary and main ditch

图7 主沟下游泥痕Fig.7 The mud crack at the lower reaches of the main gully

3.2 泥石流堆积物特征

泥石流的粒度特征能充分反映泥石流的搬运介质和运动方式的特点。利用现场采集的试样,对吴石沟泥石流的不同位置、不同期次的堆积物颗粒特征做出分析,其中>2 mm的颗粒含量为80.05% ~92.32%,<2 mm的颗粒含量为7.68% ~19.95%,可以看出随着沟底高程的降低,从上游往下游泥石流堆积物厚度、宽度逐渐增大,从堆积物成分来看泥质、沙质含量逐渐增多,块石粒径逐渐减小,级配逐渐变差,大块石搬运距离有限,而小块石和泥沙则一次搬运距离较长,进而形成了泥包石(图8)。

对堆积物颗分试验后粒径小于2 mm的细颗粒物质进行比重试验,获得吴石沟泥石流的堆积物的比重为2.72。这里采用水土比法换算泥石流容重,水土比值取6.7∶3.3,获得的泥石流容重平均值为1.568 t/m3。根据获得的容重、物质组成和粒径特征判定吴石沟泥石流为稀性、水石流类。稀性泥石流整体运动力差,固相和液相物质速度不一致,泥沙和小粒径块石在运输过程中形成含沙水流向下输移,呈液相,一次运输距离远;而大粒径的块碎石则呈固相,搬运距离近且不利于多次搬运,所以在下游只能见到小粒径的泥包石。

图8 下游沟床中堆积的“泥包石”Fig.8 stones coated by mud at the lower reaches of the main gully

4 泥石流危险性评价

4.1 因子权重确定

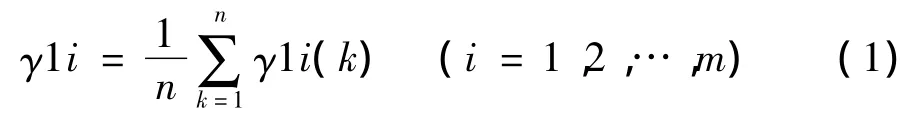

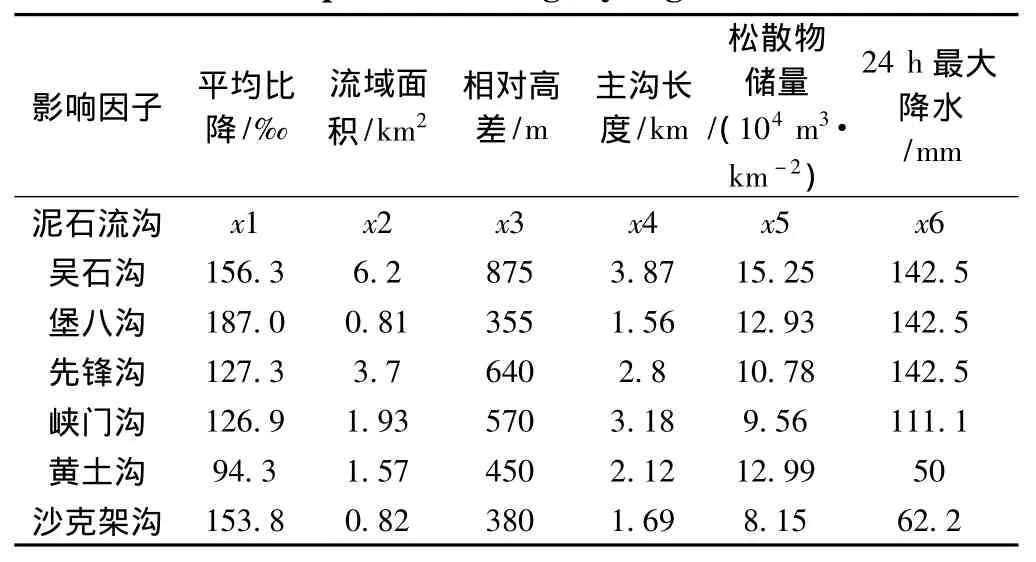

本文选取平均比降、流域面积、相对高差、主沟长度、松散堆积物储量及24 h最大降雨量作为主要因子,运用灰色理论作关联度分析。其灰色系统理论充分利用系统中已经掌握了的信息去解决只掌握了的部分信息,首先应对各因子序列数据进行预处理,再使用均值变换,使之化为数量级大体相近的无量纲数据;先计算出序列差,在此基础上求出两极最大差和最小差,得到关联系数。最终运用公式(1)得到各因子关联度,根据关联度计算结果,可得到各因子对危险度的影响程度。

对吴石沟泥石流的因子作关联度分析时,采用了青海省黄河流域部分泥石流沟的具体特征参数(表2)。

表2 黄河上游地区泥石流沟特征参数Table 2 Characteristic parameters of the Yellow River upstream flow gully region

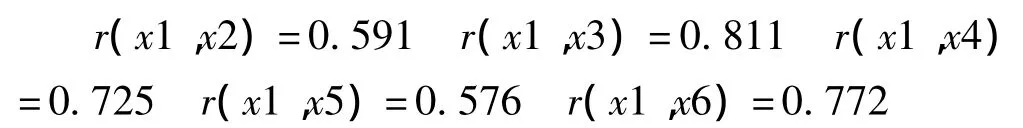

计算后得出各因子与主导因子的关联度如下:

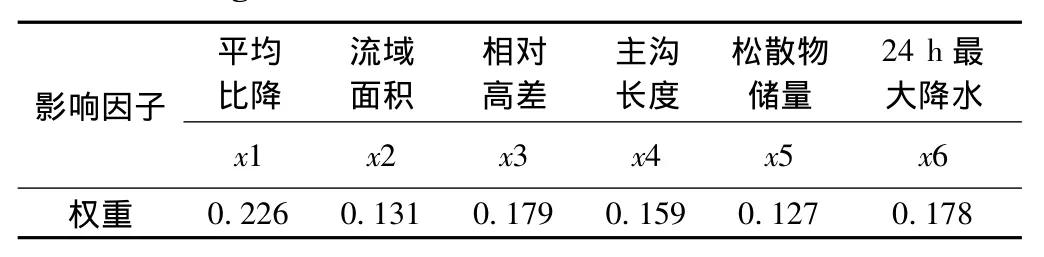

据关联度计算结果,可得到各因子对危险度的影响程度依次为:泥石流沟平均比降>相对高差>24 h最大降水>主沟长度>流域面积>松散物储量,按此顺序,将关联度确定为各因素的权重,并将权重进行归一化处理见表3。

表3 泥石流各因子权重表Table 3 Weight values of debris flow hazard assessment index

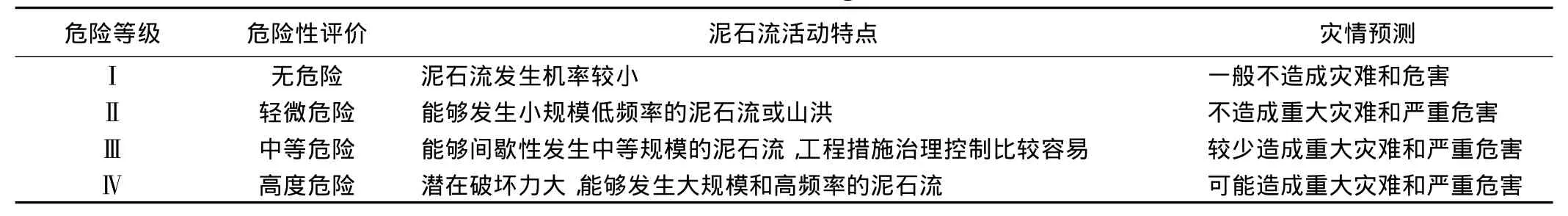

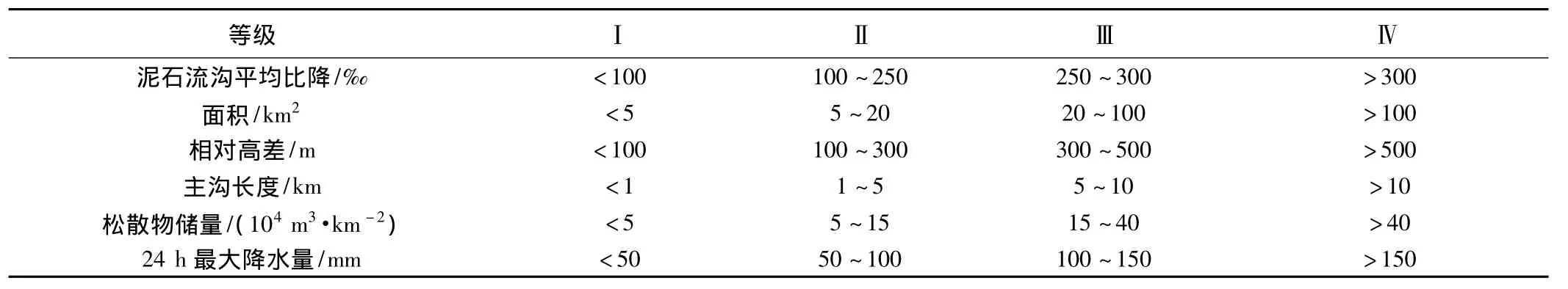

4.2 泥石流危险性等级

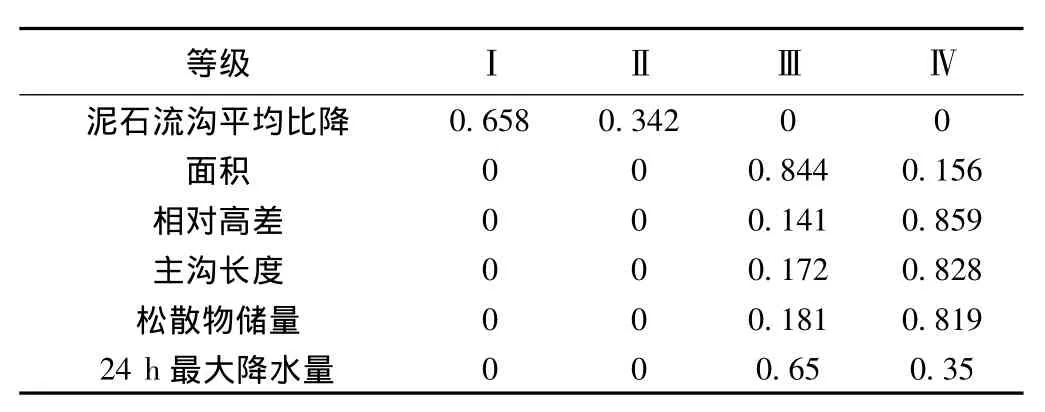

目前国内对泥石流危险度的划分主要为四级(表4)。因此,吴石沟泥石流的危险性划分也采用四级逻辑判定,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,因此评价集V=(V1,V2,V3,V4)=(Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级)=(无危险,轻微危险,中等危险,高度危险),其中各因子采用的评价标准见表5。

4.3 危险性模糊评价方法

模糊综合判别法就是用模糊数学的方法来进行综合评价,该方法首先考虑了单个因子对危险度等级的影响,再综合考虑每个因子的影响作用,应用模糊变换原理的最大隶属原则最后确定危险度等级的最终归属。

表4 泥石流危险等级与泥石流活动特点Table 2 Debris flow hazard evaluation grades and flow characteristics

表5 泥石流危险度因子评价标准Table 5 Values of debris flow hazard assessment index

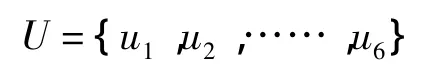

选取的6个泥石流危险度划分的主要关联因子中沟谷平均比降为主导因子。建立因子集合U为:

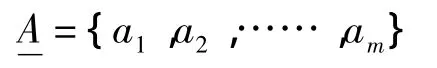

={泥石流沟平均纵比降,……,年平均降水量}设对因素的权重分配为U上的模糊子集A,记为:

式中:ai为第i个因素ui所对应的权,且一般均规定:

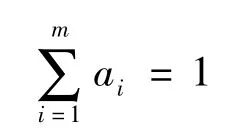

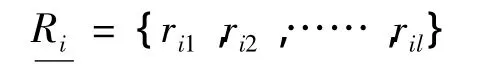

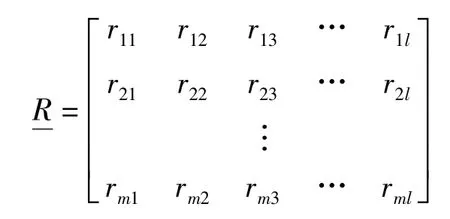

对第i个因素的单因素模糊评判为V上的模糊子集:

于是单因素评判矩阵R为:

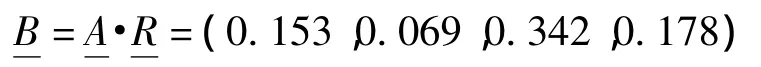

则对该评判对象的模糊综合评判B是U上的模糊子集(表6)。

表6 吴石沟泥石流单因素评判矩阵Table 6 The single factor evaluation matrix of debris flow

利用最大隶属度原则确定泥石流沟的危险性。

4.4 危险性模糊评价结果

5 结论

吴石沟为黄河上游典型泥石流,以坡面侵蚀物源为主;流域拥有数条支沟,汇流条件好,随着降雨的持续,支沟暴发泥石流汇集于主沟,侵蚀量增大,为泥石流提供更多的松散物源。泥石流堆积物主要以碎块石和泥沙为主,结构松散,容重高,粗颗粒多,判断吴石沟为稀性、水石流类泥石流,支沟泥石流较主沟泥石流活跃,物源经过多次输移向下游长距离输送,对下游工程具有极大的危害。本文采用灰色关联法结合模糊数学理论进行泥石流危险性分析,吴石沟处于中度危险,有可能发生大规模的泥石流。

[1]吕红华,李树德.中国西北干旱区泥石流成因条件初步分析[J].水土保持研究,2003,10(3):70-72.LUE Honghua,LI Shude.The preliminary analysis of debris flow formation conditions in arid areas of northwest China[J].Research of Soil and Water Conservation,2003,10(3):70-72.

[2]伏洋,肖建设,李凤霞,等.青海省东部地质灾害空间分异及地形雨影响分析[J].青海气象,2008(S1):86-91.FU Yang,XIAO Jianshe,LI Fengxia,et al.The analysis of province geological disaster spatial differentiation and orographic rain impact of eastern Qinghai[J].Journal of Qinghai Meteorology,2008(S1):86-91.

[3]谭炳炎.中国黄土地区的泥石流活动及其防治[J].铁道学报,1985,7(3):75-83.TAN Bingyan.Debris flow activities and prevention in in loess region of China[J].Journal of the China Railway Society,1985,7(3):75-83.

[4]陈伟,任光明,左三胜.泥石流危险度的模糊综合评判[J].水土保持研究,2006,13(2):138-140.CHEN Wei,REN Guangming,ZUO Sansheng.Fuzzy comprehensive evaluation method to judge dangerous degree of debris flow[J].Research of Soil and Water Conservation,2006,13(2):138-140.

[5]王占礼,邵明安.黄土高原典型地区土壤侵蚀共性与特点[J].山地学报,2001,19(1):87-91.WANG Zhanli,SHAO Mingan.On commonness and speciality of soil erosion in typical regions of the loess plateau[J].Journal of Mountain Research,2001,19(1):87-91.

[6]陈永宗,景可,蔡强国.黄土高原现代侵蚀与治理[M].北京:科学出版社,1998:31-53.CHEN Yongzong,JING Ke,CAI Qiangguo.Modern erosion on the loess plateau and governance[M].Beijing:Science Press,1998:31-53.

[7]王万中,焦菊英.黄土高原雨侵蚀产沙与黄河输沙[M].北京:科学出版社,1996:1-194.WANG Wanzhong,JIAO Juying.Rain erosion and sediment yield and the sediment of the Yellow River on the loess plateau[M].Beijing:Science Press,1996:1-194.

[8]唐川,梁京涛.汶川震区北川9·24暴雨泥石流特征研究[J].工程地质学报,2008,18(6):751-758.TANG Chuan,LIANG Jingtao.Characteristics of debris flow in Beichuan epicenter of the Wenchuan earthquake triggered by rainstorm on Septemper 24,2008[J].Journal of Engineering Geology,2008,18(6):751-758.

[9]刘惠军,任光明.典型硬质岩区泥石流的发育研究[J].山地学报,2008,26(3):372-375.LIU Huijun,REN Guangming. Thestudyofa development character of typical debris in ragstone[J].Journal of Mountain Research,2008,26(3):372-375.