班级规模意蕴的本土诠释——倾听班级规模变化亲历者农村教师的声音

2015-02-24宋维玉秦玉友单成蔚曾文婧东北师范大学农村教育研究所长春130024

宋维玉,秦玉友,单成蔚,曾文婧(东北师范大学农村教育研究所,长春130024)

班级规模意蕴的本土诠释——倾听班级规模变化亲历者农村教师的声音

宋维玉,秦玉友,单成蔚,曾文婧

(东北师范大学农村教育研究所,长春130024)

摘要:农村学校布局调整在某种意义上可以被看作是一种人为改变班级规模的行动。班级规模变化面临的尴尬处境是持有、诠释乃至“缔造”班级规模意义的教师缺乏话语权甚至处于失语状态所造成的,对班级规模意义的理解不能忽视教师的声音。本研究采用质性研究方法,进入现场深度访谈经历班级规模变化的教师,通过教师的本土话语来理解班级规模对作为班级中最重要活动的教师课堂教学及课堂教学组织活动的影响。研究发现,学生数量和生源差异是教师描述班级规模内涵的两个维度,班级规模从小到适度有利于体现理想规模班级的“气氛”和教学组织优势,而从适度规模到大规模班级则增加了教师的教学难度。

关键词:班级规模;农村教师;本土话语;课堂教学;学苗;气氛

秦玉友(1974—),男,吉林抚松人,教育部人文社会科学重点研究基地东北师范大学农村教育研究所副所长、教授、博士生导师;

单成蔚(1986—),男,江苏扬州人,教育部人文社会科学重点研究基地东北师范大学农村教育研究所博士研究生;

曾文婧(1991—),女,山东潍坊人,教育部人文社会科学重点研究基地东北师范大学农村教育研究所硕士研究生。

一 研究缘起与问题

班级规模一直是教育政策的重要议题。国际社会出现了许多有影响的关于班级规模的实证研究。其中美国田纳西州的生师成就比实验(STAR)、加利福尼亚州的小班化教育实验(CSR)、威斯康星州的SAGE项目、印第安纳州的“黄金时间项目”(Project Prime Time)和英国班级规模与生师比项目比较具有代表性[1]。有研究归纳出班级规模研究所关注的七个议题:(1)班级规模与生师比的区别;(2)班级规模是否对学生发展真正起作用;(3)班级规模如何对学生发展起作用;(4)理想班级规模的大小;(5)班级规模减缩更有利于哪些学生;(6)班级规模影响学生什么方面;(7)班级规模减缩对学生的影响是否可持续[2]。这些实证研究基本是美国与其他发达国家的研究,侧重于从学生的立场研究班级规模,缺乏在此问题上对其它主体立场的研究。

农村学校布局调整过程中,我国农村学校班级规模普遍经历了一个规模逐渐变小、然后变大的过程。在农村学校教学时间较长的教师都亲历与目睹了这一过程。经历班级规模变化的教师体验到了不同规模班级课堂教学活动的特点,成为班级规模变化所传递影响的直接接受者,他们对班级规模变化的体验以及赋予班级规模变化的意义,对研究班级规模变化的价值具有重要影响,班级规模的研究不能忽视他们的声音。本研究从教师的视角研究班级规模变化的意义。

二 研究设计

本研究的资料来源于教育部人文社会科学重点研

究基地重大研究项目“农村学校布局调整评价研究”课题的相关调研数据。课题调研时间为2014年10月26日至12月19日。

(一)样本选择

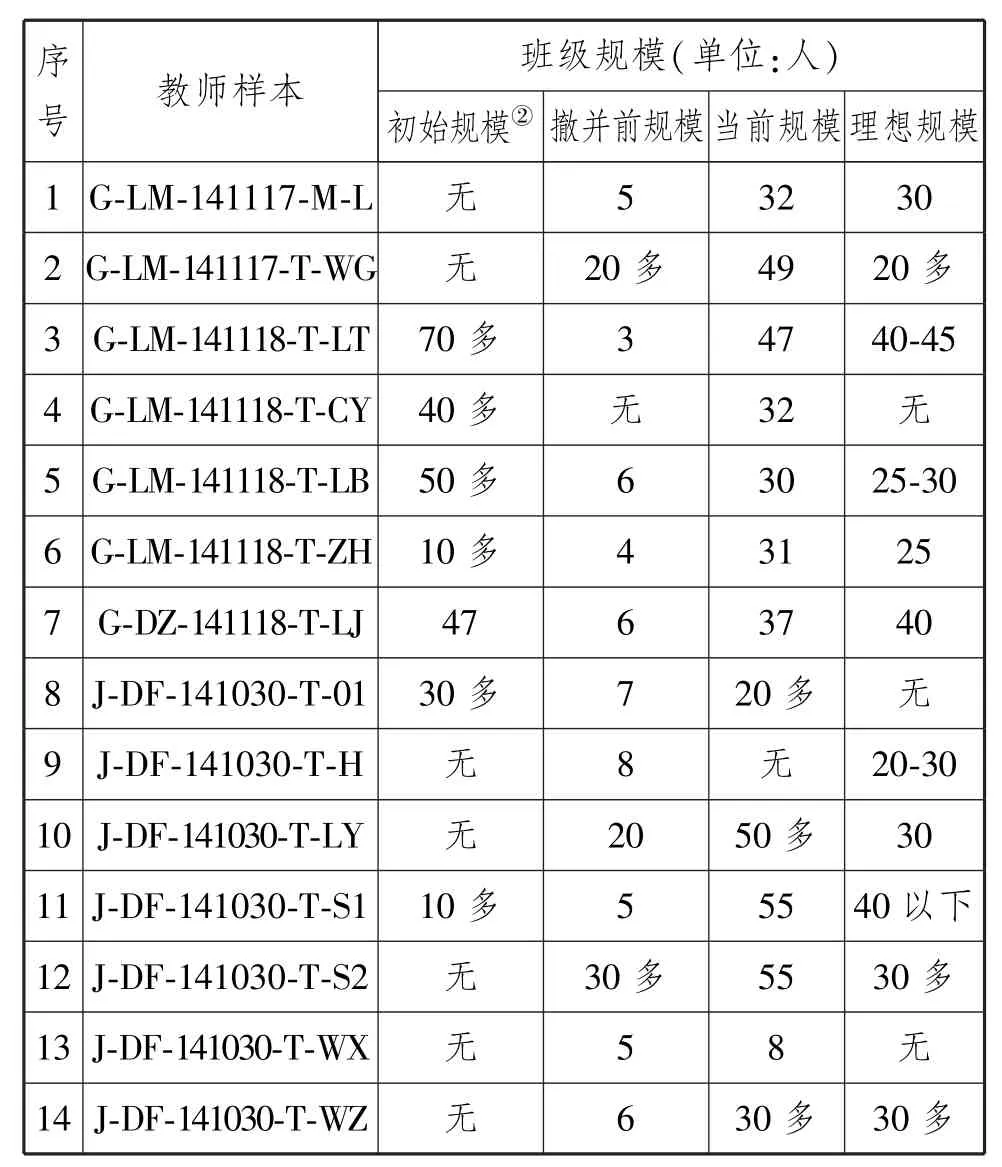

本研究从课题调研的若干访谈文本中选用了14名教师访谈文本。访谈文本对应的教师来自于甘肃省ZL县与吉林省DF县两县共4所经历农村学校布局调整后的合并校①,其中13名教师是在以前的学校被撤并后来到中心校的。全部教师均有过在不同规模班级中任教的切实经历,教师经历过的班级规模最小的有4人,最大的为70多人。下面是这14名教师经历的班级规模变化情况(见表1)。

表1.样本教师经历的班级规模变化表

(二)数据获取与处理

本文的研究资料运用半结构式访谈获得。访谈问题主要涉及班级规模改变对教学活动的影响以及身处其中的教师如何感知并且诠释这种影响。访谈中,教师对自己经历过的班级规模变化给出了事实性的说明,在此基础上对不同班级规模的教学经历进行了详细的描述与解释。在筛选样本时,研究者认真比对教师对班级规模变化及其影响的描述与解释的前后一致性。这保障了所选择教师样本的资料可靠性。研究使用质性资料分析软件Nvivo10.0进行文本的编码与分析,通过持续的编码比较,不断丰富编码的类别,最后将主题聚焦到班级规模变化对教学“气氛”③和教学组织形式的影响上。

(三)分析框架

衡量一个班级规模大小,一般人们都会想到班级的学生数量,但是从教学实践看,班级中学生间的差异无疑增加了班级授课的复杂性,这也是当前班级授课制中同一个年级要求学生年龄基本相同的原因。因此,课堂教学实践中衡量班级规模要同时考虑学生数量与生源差异。课堂教学发生在班级之内,班级规模影响着课堂教学。农村学校布局调整过程中班级规模变化,无论从主动还是从被动意义上看,都会影响到课堂教学“气氛”;进一步来说,它可能会引起教师教学组织形式的改变。

图1.班级规模对课堂教学影响的理论分析框架

三 班级规模变化引起教学气氛变化:人不能“过少”

不同规模的班级有着不同的教学气氛。教学气氛首先是课堂教学活动的行为与心理环境。课堂中的全体学生与教师是教学活动和教学气氛的主体,是最重要的“人”环境。其次,教学气氛产生于身处其中的师生在课堂教学中的互动,是一种主观感受。教师是决定课堂活动和创造课堂气氛的中心人物[3]132,当然同时也受到课堂教学气氛的直接影响。班级规模的变化必定会引发教学气氛的变化。班级规模变化引起的教学气氛的变化最容易被教师察觉,也是最先被教师看到的。经历过农村学校班级规模的减缩,教师认为教学氛围不佳,使得教师“教”和学生“学”的积极性不高;而布局调整后班级规模的扩大,改善了课堂教学的“气氛”。因此,“气氛”是教师用以描述和诠释不同规模班级对教学影响的第一个重要的本土话语,是本文的一个构念④。不同于特定场景(例如公开课)中的特殊现象,教师关注的教学“气氛”指向于日常教学互动,因此更具一般意义,它们涉及课堂中的教师“教”、学生“学”、教与学的互动这三个方面。

(一)教师:“教”需要“听众”

教学“气氛”会受到作为教学互动主体的教师与学生的共同影响。LJ老师是一名被撤并村小的校长,在任教之初,班级规模为47人,学校撤并之前减为6人,合并后的班级规模为37人。通过对比农村学校布局调整前后班级教学气氛的变化,他指出了班级扩大到当前规

模对教学带来的好处:

这撤并过来以后……这上课的人也能上好。这个上课如果没有听众,学生太少,确实也……,也没办法(上好课)。(访谈文本:G-DZ-141118-TLJ)

在这里,包含着在课堂教学中师生关系的隐喻。LJ教师把课堂看作了一个“表演”的场所,课堂中师生的互动关系是一种“表演”性质的互动。从教师的立场来看,课堂教学中教师的角色是“主讲人”,而学生的角色则是“听众”;缺乏听众,教师认为课是上不好的。教师使用“听众”一词来隐喻学生人数(多)的重要性,力图解释影响着自己“教的氛围”的班级学生数量的重要性。对此,LJ教师进行了进一步解释:

当时嘛,那个地方的学校SL小学,就是教师资源还是有的,就是学生太少了,那个4年级的时候就6个学生(一个班),没办法讲啊。咱们很辛苦,写了教案,准备的很充分,上去只有6个人听课的话,这个好像是没有那个气氛,教学的那个气氛……(访谈文本:G-DZ-141118-T-LJ)

从LJ教师的表达中,我们能够看到他希望自己“准备充分了”的“表演”(讲)能够被更多的“听众”(学生)看到。尽管教学显然不纯粹是一场专属教师的“表演”,但某种程度上,从教师“教”的立场来看,课堂上的师生互动是一场教学表演。“表演感”能够影响教师教学表现和对教学活动的感受,这反映了“剧场”理论在课堂教学中的事实性存在。对于一些教师来说,需要通过“表演”来保持课堂中对学生的教学吸引力,同时提升自己的教学积极性;而当学生数量过少时,会降低教师的“表演”欲望,影响其“表演感”的唤起,从而影响教学的表现和感受。因此,班级学生数量增加能够激发教师的“表演”欲望,为产生更投入的教学表演提供环境。

(二)学生:“学”需要“比着学”

“气氛”是本研究中教师诠释班级规模变化蕴藏的教学意义的本土话语,其中“学的气氛”是教师们共同使用的本土话语,对“学的气氛”的诠释拓展了教学气氛的内涵,也潜在地强调了理想班级规模营造“学的气氛”的优势。布局调整的直观结果是改变了学校规模和班级规模,而班级学生数量的增加改变了教师认为十分重要的学生“学的气氛”。在经历学校布局调整前L老师(是校长,同时也是课任教师)的班上只剩下5名学生,农村学校布局调整后的班级人数增加至32人,经历了不同规模班级的教学,他首先强调了班级规模对于“学的气氛”的影响:

Q:您觉得一个班多少人比较合适?

A:我觉得30多个比较合适,太少了也不行,因为太少了氛围不是太好。

Q:您所指的氛围是怎么样的?

A:因为学生过于少的话就没有过于拔尖的学生。没有竞争性,没有拔尖的。我现在就是第一名,我不学都是第一名,人多的时候你不学我学。(访谈文本:G-LM-141117-M-L)

班级规模对教学的一个重要教育意义在于它可以为学生提供“竞争性的学习氛围”。对此,L老师特意对比和分享了他在不同规模班级中的任教经历,形象地说明了“竞争性的学习氛围”的重要性:

学生多了竞争性多。像我们在LSG小学那个时候,二年级有2个学生。学生回家去,家长问你考了个第几名,学生说第二名,其实第二名是最不行的,就两个学生。还有一个在我们五年级有个张XX同学,在DS小学转过来,DS那时候是10个学生,第一名;转过来之后他家长就过来和老师谈心了,他就说我的这个张XX在DS的时候是第一名,怎么过来没名次了,前十名都进不去呢?因为那时候,5年级有五十个人呢,特别多。所以说这个是,对学生的竞争性也很强。(访谈文本:G-LM-141117-M-L)

L老师所举的例子发生在甘肃省DZ乡,千里之外的WX老师也有着与L老师相似的经历:

学生来这面(中心校)上学,我也挺赞成他们过来的,因为咱们学生少,没有互相比着学的那种风气。等到中心校之后,一接触好几十人,他就有动力了。一看还有好的,我要想好,我就得使劲,就是有这种感觉,所有我就一直告诉他们上这边(中心校)来,看看外边的人什么样,你就知道你自己什么样了。(访谈文本:J-DF-141030-T-WX)

WX老师曾经任教的学校已经被合并,当时班里只剩下5名学生;布局调整后,她所任教的新班级也只有8名学生。她不能继续教她曾精心培育的5名学生,虽有不舍,但她认为去到更大规模的学校和班级学习对他们的学习更加有益。在WX老师的讲述中,“学的气氛”在于形成学生学习的外在动力,同学间的差异可以推动学生在学业上保持持续努力,让学生“比着学”。为此,她会鼓励学生去较大规模学校学习。

(三)教与学:深度互动,超越“活跃”

基于班级规模形成的“气氛”是一个动态的教学互动系统,深度的教学互动需要一个“活跃”的气氛,而且有着超越了“活跃”的更深的教学内涵,即学生与学生之间的相互学习以及师生、生生之间的相互启发。学生数

量是使教学互动产生“活跃”气氛的重要条件。根据教师的本土诠释,班级规模在此起着重要的作用:

干什么事情都得有个氛围,你想下面就两个人、三个人……那个氛围能活跃起来吗?小组能讨论吗?也就是把班上的教一教,把这节课上完就行了。(访谈文本:G-LM-141118-T-LB)

没有学生当然无法产生互动。LB老师认为学生数量过少也很难产生有“活跃”气氛的教学互动。“活跃”是深度教学互动气氛的外显特征,其背后是对师生深度参与的关注,而深度教学互动需要师生双方积极的参与。这段陈述同时表明了教师对师生之间互动“气氛”的要求及其背后的教学关注。LB教师希望能够运用多样的教学方式来进行教学互动,因此他强调了班级规模过小导致教与学的互动缺乏氛围,无法“活跃”起来。

WZ老师对于小规模班级教学“弊端”的观察和解释则诠释了教学互动的“活跃”气氛在生生互动层面的教学意义:

农村(学生少)啊,他(有)弊端。学习上,学生和学生之间互相感染的机会少,人多的话他知道那个,他知道那个,互相学习的机会也挺多啊,面宽啊,农村少。(访谈文本:J-DF-141030-T-WZ)

WZ教师认为学生之间是有信息(知识)差异的,好的教学互动能够让学生相互传递和交换不同的信息,起到相互学习的作用,同时产生相互影响的“活跃”气氛,小规模班级显然很难达到这一效果。同样关注“活跃”这一本土话语,H老师则给出了另一种方式的描述:

学生太少了,不利于启发式教学。有的小孩不愿意吱声,他答他没有意思,不利于互相之间的,他回答问题的,能够启发他们的思维。……学生过少吧,只是说你上课,学生发言呢,他就少……(访谈文本:J-DF-141030-T-H)

H老师关注到了有“气氛”的教学互动中学生之间的相互启发问题。他认为班级规模对学生的发言有影响,班级规模过小影响学生发言的积极性,并且由于缺乏同伴之间的启发,学生的思维不能被进一步激活。在教师眼中,热烈讨论、积极发言、同学间的相互启发是“活跃”教学互动的重要内容。

四 班级规模变化对教学变革起作用:还得看“学苗”

学生被形象地喻为“学苗”,这是教师用以诠释班级规模意蕴的又一本土话语。多数教师谈到了班级规模变化后他们教学行为的变化,其中几乎一半以上的教师都提到了生源的重要性。WX老师在谈及生源重要性时说:

这个主要是跟学生有关系……主要是这批学苗不好,然后我原来教的四个学生(合并前的学校)比较整齐,一个特别好的,其他三个都差不多少,都能及格。然后我在这边(合并后的学校)带的(有)两个都属于弱智那样的。(访谈文本:J-DF-141030-T-WX)

从“学苗”这一隐喻的字面意义可以看出,其背后是说每个学生是发展中的个体,而教师这段话无疑提示了“学苗”隐喻着生源间的差异,即“苗”与“苗”是不一样的。生源对教学变革的重要影响,在于生源的差异引发了教师教学方式的变化。她强调的学生差异主要包括学习习惯、学业成绩、智力水平。其中,学习习惯被教师解释为学生在离开教师和家长的监督之后能够主动地完成作业。班级规模变化后生源差异的增加,能够促使教师积极地进行教学变革。

(一)小组学习:小组分配利用生源差异的教育资源

当班级规模过小时,教学方式通常以讲授法为主,经历农村学校布局调整后班级规模增加的ZH老师说起小规模班级的教学状况仍历历在目:

(班级规模增加后)教学方式会发生变化。比如说我在WW小学的时候,二年级只有4个女孩。那个房子比较大,4个凳子,放一个小黑板,放到我桌子上,冬天围着炉子,基本上很轻松地就上了。(访谈文本:G-LM-141118-T-ZH)

LJ老师还记得他刚从教时,班级有47人,后来班级规模逐渐萎缩至学校撤并前的6人。他表示更喜欢当前37人的班级,经历过不同规模班级的教学,他发现当前37人的班级能够改善曾经规模过小时缺乏的教学氛围,班级人数的增加为他采用多样的教学方式进行教学提供了条件:

现在这个(学生人数增加)课嘛,就是作业多一点,但是这个课能上,起码能有些小组,能搞一些活动。而且现在上面就是说提倡的这个参与式、活动式这些模式都是能够用的上的,如果像以前办不到。(访谈文本:G-DZ-141118-T-LJ)

教师在将学生按“学苗”分组的基础上,会形成相对固定的学习小组,从而让学生进行“同伴互助学习”。在现代教学论专业话语体系中,“小组学习”的内涵在于进一步实现合作学习的理念,希望学生通过参与讨论、共同完成学习任务等提升素质。本研究中,教师对班级规模增加后“小组学习”的本土诠释,并非仅仅关注学生的合作学习,还有通过同伴互助的方式来实现组员之间的学习“帮带”:

他们现在学习压力特别大,就这些课余的时间

都自己学……并且我通常是一帮一嘛,一个好学生帮扶一个(稍差的)。(访谈文本:G-LM-141117-T -WG)

无论是小组合作学习,还是同伴互助学习,我们都能看到在班级规模增加后,当教师不能直接指导学生时,会有意无意地把优秀学生作为“小先生”,学生间的差异也就被教师当作教育资源加以开发。

(二)分层教学:教学设计关注学生的不同起点

针对学生的差异进行分层教学设计,是班级规模扩大后教师进行教学方式变革的关键内容。在教师的诠释中,分层教学主要指依据“学苗”的学习成绩进行分层备课、分层设置问题与提问、分层布置作业、分层安排教学进度:

(与村小时期相比)现在大班就不一样,你要涉及到(不同学生之间)关系,中等学生、好学生、差学生,你要把他们每一个层级的学生都关注到。你备课的时候比如要侧重哪些方面,知识点要给哪些学生,你都要备,不一样。(访谈文本:G-LM-141117 -T-ZH)

对于问题设置、提问对象以及作业布置,LJ老师进行了这样的分层设计:

(提问)这是这样的,有的时候是这堂课,提问这些学生,下堂课提问那一部分学生,这跟成绩有关系。这比较简单的问题就提问学习比较差的学生,这些难的问题就提问比较好的学生,这就是不同层次的,有时候一个学生能回答几个问题。除了设置一些不同层次的问题之类,基本上布置家庭作业啊或者是正式作业也要分层次,不然的话,比较差一点的学生是完不成的。(访谈文本:J-DF-141030-T-D)

如L教师所说,学校合并后,村小过来的学生在学习习惯和学业基础方面都与合并校的学生有着一定的差距。为了应对班集体“合格率”与“优秀率”的要求,同时又要保证学生在自己原有水平的基础上有逐步提升的空间,L教师在教学时会为不同学习程度的学生安排不同的教学进度:

我现在是分组学习,学习好的我就把他们弄到一组,学习不好的我就把他们弄到另一组。……好的就让他更好,不好的就让他们慢慢来。这样集体的合格率和优秀率都能突破上去。(访谈文本:GLM-141117-M-L)

有效教学需要关注学生的学习经验、知识储备等差异,因此教师必须进行分层教学,从而使教学成为一种关注学生差异的实践活动。

(三)学困生:需要付出更多精力

在小规模学校的小规模班级中,教师所面临的学生差异小,个别辅导时间充裕;随着农村学校布局调整过程中班级规模的扩大,学生间差异增加,教师面临着生源差异带来的教学挑战。教师在进行差异性教学的同时,教学关注的重心也在发生着明显的变化,出现“不能都管”的情况:

如果在村里的小学,学校孩子人数少,老师就能顾得上每个学生,根据孩子们的水平,这个班都是一个水平。到现在,班里的人数多,但基础都不一样,不能都管他。(访谈文本:J-DF-141030-TD)

那在这种“不能都管”的情况下教师选择去“管”谁呢?CY老师通过自己的实践经历提出了其中的一种选择,即经历了学校布局调整后,部分教师将更大的精力放在了为村小过来的“转学生、学困生”补课上面,也就是说缩小学生成绩的整体差距成为了教师教学任务的重要关注:

以前像这10多个学生,他这个(生源)组成比较好一点,就是说优等生多一点嘛,基本上这个教学还是没有太大的困难。要是后进生多一点的话,也就是说你要付出的要多的多……老师经常是这样,……老师基本把这个好多精力花在后进生身上实际上是。(访谈文本:G-LM-141118-T-CY)

付出更多的精力在“学困生”身上,对一些教师而言是一种教育责任。LB老师在任教之初教过五六十人的大班,随后班级规模逐渐缩减至学校撤并前的6人,目前他所在的班级有30名学生,他认为25到30人的班级规模是适合的,这个班级规模能够让他有条件关注“学困生”:

(合适的规模)在教学上能够(对学生)区别对待,咱们经常说教学必须教人,中间偏后这部分学生更是,如果把这部分学生转换过来,就是教人。(访谈文本:G-LM-141118-T-LB)

事实上,我们在研究中发现“学困生”确实是规模增加后教师们普遍面临的一个问题。对“学困生”特别关照的同时也是出于对教学效果的追求和教学考核的“交代”,ZH老师坦诚了他的看法:

老师得对这些(不太好的“学苗”)学生下功夫啊,你不下功夫就拉班里面的整体成绩呀。你到时候一年下来的考核你就很麻烦,也是我们老师比较头疼的。每年转过来的一部分学生,老师就要费好多事,要辅导他们。(访谈文本:G-LM-141117-TZH)

当然,班级规模的改变(无论是变大,或者变小)不会自动的引发教师教学过程的改变,班级规模的变化能否对教学起作用,与教师是否事实上会注意到这样的改变,并基于这样的改变而改变他们的教学方法,是有关的。在本研究中,有两位教师在经历了更大规模班级的教学之后,班级规模缩减至了现在的适度规模,他(她)们表示在继续使用以前的教学方式。经历了过小规模班级教学的教师,意识到了班级规模对教学气氛和教学组织形式有着影响,因此,当班级规模由过小变得适度时,他们积极地进行了教学组织形式的改变和尝试,有意地利用了适度班级规模带来的“气氛”和教学组织比较优势。

五 研究发现:教师本土话语及其班级规模意蕴的构建

教师是不同班级规模意义系统的持有者。经历农村学校布局调整后,教师当前所教班级的规模都远远大于合并前的班级规模,因此教师使用的带有个人特点和实践偏好的本土话语构成了带有一定张力的班级规模意蕴的解释系统,表达着教师对不同规模班级教学实践的理解与诠释。

(一)学生数量与生源差异是描述班级规模内涵的两个维度

学生数量和生源差异从不同角度定义了教师视角的理想班级规模的内涵,是描述班级规模内涵的两个有着重要区别但又紧密联系的分析维度。在通常意义上,班级规模被普遍看作是一个数量的概念,即班级中学生数量的多寡,学生数量着重从绝对的角度描述班级规模的“大小”,即我们通常讲到的大规模、适度规模或者小规模班级。但在教师教学的立场上,班级规模的内涵超越了绝对数量的概念,隐含着生源差异的意蕴。生源差异是指班级内学生在智力水平、学习习惯、学习能力以及家庭背景等方面所表现出的张力程度。生源差异侧重从班级内学生之间差异化程度(或张力结构)的角度阐释不同班级规模的教学意蕴。学生数量与生源差异有着密切的相关性。一般来讲,班级中学生数量越大,生源之间的差异会越大,反之则越小。它们共同对课堂教学的“气氛”和教学组织形式产生重要影响。

(二)班级规模从过小到适度有利于体现理想规模班级的“气氛”优势

教学“气氛”可被认为是教师评价不同班级规模优劣,并建构理想班级规模内涵的重要指标。学生数量和生源差异对教学“气氛”产生重要影响,这种影响的发挥主要从三个方面展开。一是班级规模的“大小”对教师“教”的积极性的影响。教师在课堂中“剧场表演”的积极性和热情,需要适当数量的学生“听众”才能激发出来,当班级的绝对规模过小时,教师的“表演”积极性会随之下降。二是班级规模对学生的学习积极性会产生影响。学生数量“适当”,学生之间可以形成更为积极的竞争状态,进而让班级形成一种“比着学”的气氛。而当班级的绝对规模过小时,这种学生间积极的竞争状态将难以建构。三是班级规模的“大小”影响教学互动。学生数量“适当”,学生拥有相对充足的信息进行交换、共享,不同思维相互启发、相互学习,可以使教学互动更有效果。当班级规模过小时,学生之间能够共享的信息量相对少,且不利于师生、生生之间的相互启发。

(三)班级规模影响班级教学组织

教学组织形式需要充分考虑班级规模,适度班级规模的优势还体现在教学组织形式的多样且丰富的选择上。从班级规模的学生数量与生源差异相关性角度看,在人数过少且生源构成简单的班级,课堂教学更具随意性且课堂教学的组织形式相对单调,班级人数和生源差异性的增加则为多样的教学组织形式提供了条件,适度的班级规模能够将教学组织的比较优势发挥到最大。

生源差异对课堂教学组织来说是一把“双刃剑”。一方面,生源之间的差异是一种潜在的教学资源,教师可以通过多样化的教学组织形式对这一资源进行合理的运用或“激活”;另一方面,生源差异限制着教师教学组织形式的选择。生源之间的差异可以进一步分为类型和水平的差异。关注不同学生的学习起点而进行的分层教学,是教师基于生源水平差异选择的教学组织形式。而小组学习主要是基于生源类型差异开展,教师将具有信息差距的学生进行分组,强调小组成员间信息共享与交换,当然也有基于水平差异而设计的帮带。小组学习和分层教学是教师用以激活生源差异这一潜在教学资源,同时应对班级规模增加后生源差异变大的重要教学组织形式。当然,适度班级规模所具有的教学组织优势还需要通过教师的主动挖掘来得到发挥。

(四)从适度规模到大规模班级会增加教学难度

班级规模的过度增加会使得适度规模班级所显示出的教学“气氛”与教学组织优势削弱、甚至丧失,且同时提升了教师的教学难度。大规模班级教学的问题也会从学生数量及学生差异两个方面显示出来:一是随着班级学生数量的增加不仅会增加班级管理的难度,教师教学工作量也会增加,教师对每个学生的了解将变得困难,教学的互动中会有更多的学生被“隐藏”起来而难以得到教师的关注;二是随着班级规模扩大后生源差异性的增加,教师实施差异性教学的难度提升,教师会倾向于采用更一般化的教学组织形式,分层教学与小组学习

的任务深度和广度将受到限制。

(致谢:本研究的数据获得与录音整理得到了东北师范大学农村教育研究所博士生赵忠平、李维及硕士生翟晓雪、许怀雪、杨佳音、芦杨、贾盼盼、于龙、吴琼静、张惠云同学的帮助,在此表示感谢。)

注释:

①这里的“合并校”是指在布局调整过程中被撤并学校师生的接收学校。甘肃省的两所合并校分别为DZ乡中心校和LM乡的LM小学(布局调整前是中心校),吉林省的两所合并校分别为DF镇中心校与HS镇中心校。

②本文中的初始班级规模是指教师任教之初的班级规模或在学校布局调整前曾教过的最大班级规模。

③在访谈中,有的教师使用“气氛”一词,有的教师使用“氛围”一词。为保证行文的一致性,本文统一使用“气氛”。但这只是为了统一,并不是说明本文认为用“气氛”比用“氛围”更好。

④通过分析乔伊斯·P·高尔等人的说法,“构念”的来源有两种途径:一种是研究者从大量质性资料中寻找出来用以组织这些资料,建立研究资料之间联系,并能够对研究资料产生普遍性的解释的概念工具,它不是研究者臆造的概念;一种是从不同的研究现象的共性中推断出来的概念,这一概念是构成所有这些现象的基础,是研究者创造的概念,或首次在研究这类问题中使用的概念(参见:〔美〕高尔等著《教育研究方法实用指南(第5版)》,屈书杰等译,北京:北京大学出版社,2007年版,第294页)。本研究使用的这两个构念属于第一种来源。

参考文献:

[1]FINN J D,PANNOZZO G M,ACHILLES C M.The“why’s”of class size:Student behavior in small classes[J].Review of Educational Research,2003,(3):321⁃368.

[责任编辑:罗银科]

[2]秦玉友,李生滨.美国班级规模减缩项目:取向与讨论[J].外国教育研究,2010,(11):70⁃76.

[3]〔美〕古德莱得.一个称作学校的地方[M].苏志欣译.上海:华东师范大学出版社,2006.

Local Interpretation on the Meaning of Class Size

SONG Wei⁃yu,QIN Yu⁃you,SHAN Cheng⁃wei,ZENG Wen⁃jing

(Institute of Rural Education,Northeast Normal University,Changchun,Jilin 130024,China)

Abstract:In a sense,rural school consolidation can be regarded as an action of changing class size.The problem is that the teachers who hold,interpret and create the meaning of class size lack discourse authority,and even lose voices.In order to understand the meaning of class size,teachers’experiences must be concerned.In this paper,qualitative methods and on⁃the⁃spot interviews are employed to inter⁃view teachers who experienced the process of class size changing.This paper tries to understand the effect of the class size on classroom instruction through the local teachers’discourse.The study finds that the number of students and the differences between them are two dimensions which teachers use to describe the meaning of class size.Small to moderate class sizes can embody class atmosphere and the advantage of teaching organization,while the difficulty of teaching in large class size increases.

Key words:class size;teachers in rural area;local discourse;classroom instruction;xuemiao;at⁃mosphere

作者简介:宋维玉(1986—),女,青海西宁人,教育部人文社会科学重点研究基地东北师范大学农村教育研究所博士研究生;

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大研究项目“农村学校布局调整评价研究”(12JJD880009)。

收稿日期:2015⁃04⁃20

中图分类号:G622.421

文献标志码:A

文章编号:1000⁃5315(2015)04⁃0089⁃07