“隶变”与汉代隶书艺术的辉煌成就

2015-02-23李祥俊

李 祥 俊

(北京师范大学 a.哲学学院;b.价值与文化研究中心,北京 100875)

“隶变”与汉代隶书艺术的辉煌成就

李 祥 俊a,b

(北京师范大学 a.哲学学院;b.价值与文化研究中心,北京 100875)

隶书是古文字长期变化发展的产物,它进一步突破“象形”拘束而抽象化,拓展了书法的用笔变化和字结构的空间安排。隶书在汉代达到成熟,成为全社会的通行文字。现代遗存的汉隶主要有碑刻和简牍帛书两大类,碑刻尤其是东汉中后期的名碑是历代传承有绪的隶书艺术典范,而近现代出土的简牍帛书则呈现出一个更加广阔的隶书艺术世界。隶书在东汉末年逐渐走向衰微,清代隶书随学术风尚转变而复兴,总体成就直接两汉。

隶变;汉碑;简牍帛书;隶书;书法

汉代是中华民族作为一个整体的确立时期,也是中国文化作为一个独特类型的确立时期。在两汉400年的历史中,社会经济、政治、文化都得到全面发展,汉王朝在对待文字和书法的态度上和秦王朝大不相同,它没有采取强制性统一文字的措施,只是在官吏选拔等政策导向上重视书法能力,总体上接续“秦书八体”,呈现出自然发展的态势。因此之故,汉代在书法发展上和秦王朝也大不相同,即秦篆在一开始就取得最高成就,然后迅速没落,而以隶书为代表的汉代书法艺术却在400年的时间里不断进化、完善,在东汉末年达到其辉煌的顶点。

一、“隶变”的内涵与演进历程

“隶书”的“隶”是“佐隶”的意思,而“隶书”在其最初出现时就是指下层社会人士日常应用的通俗文字。今天人们提到汉代书法时往往就会想到隶书,其实“隶书”这个概念本身的含义是相当复杂、含混的,可以说,汉代人心目中的“隶书”和我们今天理解的“隶书”是有一定差别的,两汉时期所谓的隶书是指400年里不断变化发展的那样一种不同于先秦古文字和秦篆的书体,它包括早期的古隶,也包括发展到后期成熟形态的“八分书”,东汉末年的那些著名碑刻就是这种“八分书”的典范形态,学术界把隶书从形成到成熟所经历的数百年发展过程称为“隶变”。

“隶变”是中国书法史上的一件大事,和秦篆总结先秦古文字相对应,“隶变”则开启了直到今天的文字书写的新传统。今、古文字的差别是多方面的,而象形文字的进一步抽象化是其中最根本性的差别。包括秦篆在内的古文字还是“象形”本位,它的“篆引”笔画正是为了描摹物象,虽然是“抽象”式的描摹,而“隶变”则化圆为方、化曲为直,进一步突破了“象形”的拘束,这是隶书开启的包括楷书、行书、草书在内的今文字的基本特征。隶书牺牲了一部分“象形”的丰富性,这是削弱了受制于外的被动的丰富性,而代之以笔法变化和字结构空间安排上的丰富性,这是强化了人为的主动的丰富性。

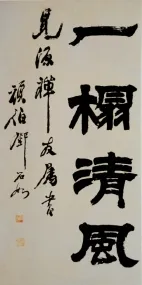

“隶变”经历了一个漫长的过程,过去由于书法发展史料的缺乏,人们对于汉隶的成熟时间和演进历程都存在着模糊以至错误的认识,传统认为秦始皇时人程邈损益大、小篆成为隶书,又有人认为东汉时人王次仲创“八分书”,各种说法不一,且搀杂种种神奇异说。近现代简牍帛书的大量出土,使我们在这个问题上有了新的突破,从中可以看出“隶变”的过程是有阶段性的,大致可分为古隶、汉隶两大类。其中古隶在战国中后期即已出现,如年代大致在公元前300年左右的《青川木牍》等,这种古隶的形态一直延续到秦王朝和西汉初年,如马王堆汉墓帛书中的甲、乙两种《老子》写本(图1),墓葬年代在汉文帝时期,书写时间应更早,这两种写本时间上较接近,都属于广义的古隶,但又有一定的差别,乙本更接近成熟的汉隶。这种古隶进一步演进,“河北定县四十号汉墓出土的大批宣帝时的简牍,是由规整的八分书书写的,标志着隶书在西汉中后期已成熟,这比前人据汉碑而认为隶书成熟于东汉中期,要早将近200年”[1]。

图1 马王堆汉墓帛书中的两种《老子》写本

在“隶变”的依据字体上,传统的观点往往是单线进化式的,即认为从秦篆发展出汉隶,再从隶书发展出楷书、行书、草书等。近现代简牍帛书的大发现,为文字、书法的研究者打开了一个无比宽阔的天地,人们发现隶书其实早在战国时期就已经出现了,“隶变”的依据书体是先秦古文字。大多数研究者认为“隶变”主要是以战国时期的秦国文字为依据的,也有个别学者主张“隶变”的依据是战国时期的楚文字。但随着研究的深化,人们发现,“隶变”有一个跨越数百年的历史,其所依据的字体也在变化,早期依据先秦古文字,但在秦王朝以秦篆“书同文字”之后,转而又以秦篆为依据,有学者对此总结说:“当人们纠正所谓‘小篆生隶书’的旧说时,仅仅将古隶的母体归属于‘大篆’,这当然非常重要。但是这种纠正的同时,却忽视了古隶从秦统一文字后至西汉中期向成熟隶书的发展中,其隶变对象已转向小篆。……秦统一文字后,古隶迅速走向定型、成熟,是小篆作为官体文字成为古隶唯一的隶变对象的结果。”[2]可以说,后人对隶变所依据的字体在认识上经历了一个正、反、合的不断深化的过程。

关于“隶变”的演进历程,基本可以概括为,先秦古文字在发展过程中有规范化、简捷化两种倾向,前者的结果是“正体”,后者的结果是“草体”,正体包括商周大篆、六国正体篆书和“书同文字”下的秦篆,草体则与正体相伴随,它不受“正体”规范化的约束,在先秦时期即有所谓古隶的出现,古隶在西汉初期继续演进,大约在西汉宣帝时期出现成熟形态的隶书,而东汉末年那些著名碑刻隶书是其典范形态,这种典范形态的隶书因其左右开张的笔势、字形,又被称为“八分书”。汉代是隶书成熟与盛行的时代,其书写风格多样,而且其书写的载体也是多种多样,从竹简、木牍、帛、纸到碑刻、印章以至金属器皿、建筑砖瓦等都是隶书艺术的展示舞台,就目前存留下来的数量最大的汉隶资料看,主要有碑刻和简牍帛书两大类,两者共同将汉代隶书艺术的辉煌成就展现在世人面前。

二、作为隶书艺术典范的东汉名碑

将书写文字镌刻在石碑上,能够最大限度地保持久远,这是古人树碑立传的原因。碑刻书法虽然在先秦已有零星发现,但大量出现却是在汉代尤其是东汉中后期,很多汉代碑刻隶书在后世传承有绪,也是一般人学习隶书的基本范本。两汉存留至今的隶书碑刻、拓本有400多通,有学者作过统计,其中有纪年、文字较多的“西汉刻石有二十二种,东汉刻石有三百八十八种”[3],而且主要集中在东汉后期的汉桓帝、汉灵帝时期,在这个社会政治最混乱的年代里,隶书艺术却达到了它的辉煌顶点。

东汉时期之所以成为隶书碑刻的鼎盛时期原因很多,比如汉代“独尊儒术”,所以曲阜的孔庙里有很多著名的碑刻;当时社会重视家族伦常,虽然经过春秋战国的社会变革,政治层面已不再完全以宗法为依据,但社会层面还是以家庭、家族为基础,其对丧祭礼的重视自然会推动树碑立传;秦汉时期人们对于生死的理解是很质朴的,死亡在某种程度上就是把地上的生活搬到地下去,所以厚葬之风盛行,希求将现世幸福带入冥冥之中,既要求此世的永垂不朽,又要求彼世的永享富贵,这更是推动了树碑立传之风的盛行。

汉代存留至今的数百通隶书碑刻、拓本,主要集中在山东、河南、陕西、四川等两汉政治、经济、文化的发达地区。作为隶书艺术典范的东汉名碑有几十通,传统的研究往往将其划分为一些不同的风格类型,我们折中各家观点,按照平正、阴、阳、奇异4种类型划分:1) 平正类,代表作有《乙瑛碑》(图2)、《史晨碑》《张景碑》《西岳华山庙碑》《韩仁铭》等,这类作品把汉代隶书点画上的蚕头雁尾、字结构上的横向取势体现得最明显,有些则在此基础上踵事增华,呈现出两汉时代那种富丽堂皇的精神气质;2) 秀美类,代表作有《礼器碑》(图3)、《曹全碑》(图4)、《孔宙碑》等,这类作品一般来说线条婉转、结构工巧,呈现出秀丽婉约的风致,其中《礼器碑》柔中有刚、刚柔兼备,格调高、变化多,细节处理微妙,精致而又不失洒脱,尤为后人推崇。3) 雄强类,代表作有《张迁碑》(图5)、《鲜于璜碑》《衡方碑》等,这一类作品在点画上往往注重运用方笔,线条浑厚饱满,字结构上也多取方正之势,其中《张迁碑》尤为精彩,格调粗犷雄强,但粗犷中又时见妩媚;4) 奇异类,代表作有《石门颂》《杨淮表记》《西狭颂》等,这类作品多为摩崖刻石,依山崖体势变化,往往有逸出规矩之外的神趣。

图2 乙瑛碑

图3 礼器碑

图4 曹全碑

图5 张迁碑

就作为隶书艺术典范的东汉名碑来分析,汉隶在笔法上有很大发展。早期文字书写的用笔主要就是划直线、曲线,从先秦墨迹来看,往往是在起笔时用重顿或回锋蓄势,然后奋力写出,这样的笔画一般呈现出起笔圆浑而收笔尖利的效果。而在商周金文书法中,尤其是在标准的秦篆如《琅琊台刻石》《泰山刻石》中,其笔画有起有收,呈现出整齐、圆润的笔法特征。而到了汉隶,笔法上的变化更显丰富多彩:起笔上有圆有方,圆的起笔就是所谓的“蚕头”;收笔有收有放,放的收笔叫波磔,而大的波磔就是所谓的“雁尾”。在线条处理上,笔画有粗有细;笔画连接上除了保持篆书的圆转之外,又有方折和另起笔的方式;笔画排列上也比篆书多样,有相向,有相背,有的多笔排比呈洒脱之势;构成单字的各种笔画写法上破除了篆书的单一长、短线处理方式,而有了点、横、竖、撇、捺、钩、提、折等丰富的表现形式,可以说与篆书迥异,而开启了楷书笔画的先河。汉隶所开启的丰富的笔画书写方式给书法的审美带来了新的丰富的可能性,当时的人对此有深刻感受,据传东汉末年的大学者、大书法家蔡邕作有《书势》,其中提到转笔、藏锋、藏头、护尾、疾势、掠笔、涩势、横鳞等,对汉隶丰富的用笔方式作了形象的描述。

与笔法、点画上的变化相适应,汉隶在单字结构上和整体章法布局上也有新变化。典型形态的汉隶的字结构以方形甚或横方形为主,这和秦篆取长方形不同,之所以出现这种情况,后人推测这和隶书主要书写在窄而长的竹简上有关,横向取势可以最大限度地利用有限的竹简空间。另外汉隶一般都会根据字形笔画多少相应调整字结构,很少会像秦篆那样整齐划一。在整体章法上,主要有纵有列横有行和纵有列横无行两种形式,由于隶书单字结构呈扁方形,在整体上会出现字间疏行间密的样态,这和篆书在整体章法上往往相反,这是两种字体单字结构不同所自然导致的现象,也为中国书法在章法构成上拓展了新的空间表现形式。

三、简牍帛书中寻找回来的世界

汉代隶书碑刻,尤其是东汉中后期的那些著名碑刻,千百年来一直是人们学习隶书的范本,虽然多数碑刻镌刻精雅,但毕竟经过书丹上石、摹刻和拓印等程序,再加上两千余年的风雨剥蚀,其与原始书写墨迹之间的差距是明显的,后来人不得不“透过刀锋看笔锋”。而近现代6万件左右简牍帛书的大发现,直接将汉隶以真切的墨迹形式呈现出来,在碑刻之外展现出一个更加广阔的隶书艺术世界。

简指竹简,是汉代最主要的书写材料,牍指木牍,也是汉代书写的重要材料,近现代发现的汉代简牍主要在西北地区的内蒙古、甘肃、青海、新疆等地,其内容多与边境戍防相关,内地的山东、江苏、湖北、湖南等地也有重要发现。帛在当时是珍贵的织物,往往用来书写重要的文字内容,近现代发现的汉代帛书最重要的当数马王堆汉墓帛书,有十余万字,包含数十种古典文献。近现代考古发掘出来的两汉简牍帛书,其中大部分都是一般人的日常书写,属于汉字书写史的范畴,但现代的一些书法家或者书法爱好者从借鉴创新的角度对这些作品也很重视,有的学者据此提出“民间书法”的概念,“传统包括两大部分:一是名家法书,……另一系列是下层吏民的民间书法,它们建立在千百万人的社会实践之上,因时因地不断变化,有的粗犷,有的清丽;或者端庄,或者奔放。……有多少种生活环境,有多少种审美意识,就有多少种风格形式,它们不想传诸后世,不想作为法帖供人临摹,自然真诚是其本色”[4]。两汉简牍帛书中也有一些应该是出于当时的书法名家或书法好手的作品,比如居延汉简中的《仪礼》简,其精雅之处直逼东汉末年的著名碑刻(图6)。

图6 居延汉简中的《仪礼》简

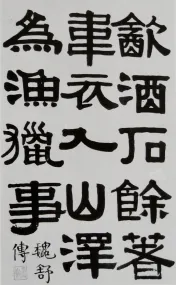

和汉代碑刻比较起来,近现代出土的汉代简牍帛书不仅是书法学习的宝库,也是研究汉代历史和思想文化的宝库,尤其是了解汉代人日常生活和个性化情感的真切材料。出土的居延汉简中有一个“实寄封”,类似于现代的书信,其中写道“奉谨以琅玕一,致问春君,幸毋相忘”(图7),大致意思是说随信寄上一个玉佩(琅玕),并恳请“春君”不要忘了自己。有研究者推测,“春君”应该是个女子,所以这封信是守卫边塞的戍者写给远在家乡的妻子或情人的,不知什么原因没有寄出,成为一封留存到两千年后的“情书”[5]。还有研究者推测,同类型的“实寄封”一般开头都是写上寄送人的名字后面再写“谨以”,所以,这封信开头的“奉”应该是寄信人的名字。有的研究者则再进一步,认为这封信里用了“幸毋相忘”,“幸”有委婉恳求的意思,所以寄信人与收信人可能不是夫妻或情人关系,而只是其中一方的单相思而已。对这封两千年前的书信,笔者也有个想法,因为在同时同地发掘的其他“实寄封”中还有几通提到“春君”的,在书法风格上也很接近,所以,我推测收信人“春君”极有可能就在边塞本地,而寄信的人倒可能是在外地,上面这几封写给“春君”的信她都收到了,而且就留在身边,这一留就是两千多年。对于“春君”简的解释也许还有很多种,但不管是哪种情况,这封写在竹简上的情感嘱托也给我们这些两千年后的读者带来一丝温暖与惆怅,它和传世的汉代乐府诗《古诗十九首》等有着同样的情调,体现出汉代精神中与雄浑质朴相伴随的温宛深情的另一面。

随着简牍帛书的大发现,人们对汉代隶书艺术有了新的理解,也对传世汉代碑刻隶书的学习形成了很大冲击,碑刻与简牍帛书之间的关系成为人们关心的问题。从文字演进历程上看,简牍帛书中的隶书在西汉中后期已基本成熟,而这一情形在碑刻隶书中却要等到东汉中后期才出现,究其原因,研究者多归因于碑刻类书法因其庄重而在书体上多采取古典形态,但也有学者从汉代社会文化发展上找原因,“在特定的历史背景之下,古文逸书和儒家经典古本在西汉前期开始大量出现,因而引起贯穿两汉的经今古文学之争,使古文字仍然流行于士林,这不能不深刻地影响于汉代的文字政策,对隶变进化当然也就构成了一个极大的牵制力量。这就使早在乙本帛书《老子》已颇具规模的隶书字体经近200年才在笔法体势上趋于成熟,而作为艺术的隶书书法则还要过200年等其他条件具备时才得以完全成熟。这个过程同经学的发展有着极为密切的关系”[6]。在书法艺术评价上,经过反复学习、比较,现在大家基本的共识是,两汉简牍帛书墨迹有助于我们认识汉隶的真面目,在隶书艺术表现形式上更多样,尤其是把书法本有的书写性展现出来了。但简牍帛书的发现,并不能代替东汉中后期的那些著名碑刻,因为简牍帛书多是一般性的日常书写,总体水平不高,并且绝大多数都是1厘米见方的小字,艺术表现上有局限,而碑刻书法尤其是东汉末年的著名碑刻,由于其重要的社会功能,往往由书法行家所作,是汉隶发展到极至阶段的典范作品。

图7 居延汉简中的一个“实寄封”

四、隶书在后世的延续与清代的复兴

隶书在汉代达到成熟,并成为全社会广泛运用的书体,在此基础上,隶书在东汉中后期的著名碑刻中达到其艺术性的巅峰状态,“物极必反”,隶书艺术在达到巅峰的同时即已开始走向衰微,这一点我们可以从汉魏之际官方隶书制作中清晰地看出来。

与《乙瑛碑》《礼器碑》《曹全碑》《张迁碑》这些旷世杰作的产生大致同时,汉灵帝熹平四年(175年),作为东汉末年文学艺术界顶级人物的蔡邕受命与他人合作正定六经文字,“邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其亲视及摹写者,车乘日千余辆,填塞街陌”[7]。《熹平石经》从文字校定到书法艺术都代表着当时官方的最高水平(图8),但今天看来其书法实在是卑之无甚高明,有人解释说《熹平石经》工程浩大,其中大部分书法应该出于他人,蔡邕只可能写一点,而这一点可能不在传世的残碑之内,这个推论实在有点勉强。即使我们承认这个推论有可能,但再看稍后汉魏禅代之际的《上尊号碑》《受禅表》等,其出于当时第一流名家无可置疑,但其书法和《熹平石经》在伯仲之间,点画书写在表面的华丽中掩饰不住内在的机械、单调,字结构方正中透着呆板。拿《熹平石经》《上尊号碑》《受禅表》和《礼器碑》《张迁碑》等这些当时的一般书吏所书碑版比较,我们会认为前者比后者低一个等次,宋代词人辛弃疾有首词中说“城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花”,像蔡邕这样在当时被奉为书坛领袖的人物也不过是历史上无数个“城中桃李”之一而已,这是历史的检验,真实而残酷。

图8 熹平石经

魏晋之后,隶书的正体地位为楷书所取代,在书写上也愈来愈多地受到楷书的影响,在艺术性上进一步呈现下降趋势。但到了唐代,隶书却曾经盛行一时,这不能不提到唐玄宗李隆基,可以说,唐代的隶书盛行是和他作为帝王的意志、兴趣直接相关的。李隆基本人即是隶书名家,他的隶书点画富丽,字结构和章法安排方正饱满,整体气势宏大,但和汉隶著名碑刻比较起来,笔法、结构趋于僵化。除了唐玄宗外,唐代还有一批擅长隶书的书法家,有韩择木、蔡有邻、李潮、史惟则等所谓“四家”之说,他们都显名于唐玄宗统治的开元年间,虽各有特色,但总体水平与艺术格调远逊两汉。唐代以后的隶书更是每况愈下,其中宋代米芾、元代赵孟頫、明代文征明等人诸体皆能,但他们所写隶书无论是在技法上还是在格调上,都只能算是唐代隶书的余波而已,更是“不知有汉”。

隶书在汉代达到巅峰以后,两千年间一直处于衰退状态,即便是一度盛行的魏晋、唐代也是如此,启功先生有一个很好的概括:“汉隶至魏晋已非日用之体,于是作隶体者,必夸张其特点,以明其不同于当时之体,而矫揉造作之习生焉。魏晋之隶,故求其方,唐之隶,故求其圆,总归失于自然也。”[8]但到了清代,隶书艺术复兴,出现了直追两汉的繁荣局面。清代早期的郑簠、金农等人已颇有成就,郑簠开清人学习汉隶之风气,作品有汉隶的浑朴又加上了些许灵动之气,金农为扬州八怪之首,诗书画全能,作品追踪汉隶的质朴浑厚而又有天真烂漫之趣。清代中期的邓石如可谓清代隶书复兴的中坚人物,他受乾嘉朴学影响,直接师法秦汉碑版,在篆隶书法上取得了开宗立派的地位,他的隶书线条厚重、结构沉着,功力深厚,技法精能之极(图9)。邓石如之后,隶书名家辈出,除了赵之谦、吴让之等接踵邓石如之外,伊秉绶、何绍基等人则异军突起、自成家数,尤其是伊秉绶的隶书采用篆书的笔法,又重视结构安排上的装饰效果,整体上呈现出浑厚庄重的格调(图10)。

图9 邓石如的隶书

图10 伊秉绶的隶书

就隶书在汉代之后的发展来看,清代隶书借鉴碑学成果,加上文人的学术修养和自觉的艺术创作意识,总体成就超越前代,直接两汉,达到了一个新的高峰,也给近现代的中国书法发展打开了新的路径。但如果我们对汉代以后的隶书发展作一个贯通性考察,会发现一个非常有趣的现象,这就是汉代碑刻所表现出来的那种隶书艺术之美是历代书法家有目共睹的,为什么只有到了清代才被重新发现并发扬光大呢?这里面可能存在着一个解释学视阈的问题,即我们今天对隶书尤其是汉代隶书典范形态的理解其实是从清代人的眼界出发的,清人隶书已经构成我们对隶书艺术的前理解。笔者认为,当代的隶书创作可以借鉴现代艺术构成理论,激发隶书原有的美饰特征,而近现代简牍帛书的大发现,则为激发隶书本有的书写性提供了直接借鉴。从清代隶书艺术的成就出发,借鉴新出土简牍帛书墨迹,在汉代碑刻隶书的典范形态上作出新的创造,这应该是当代隶书艺术发展的核心问题。

[1] 华人德.中国书法史:两汉[M].南京:江苏教育出版社,1999:13.

[2] 黄惇.秦汉魏晋南北朝书法史[M].南京:江苏美术出版社,2008:1.

[3] 苏士澍.西汉——孕育着今文字时代的开始[G]//湖南大学岳麓书院,西安碑林博物院.第八届中国书法史论国际研讨会论文集.北京:文物出版社,2011:185.

[4] 沃兴华.中国书法全集:第5卷[M].北京:荣宝斋出版社,1997:7.

[5] 王义.居延简牍之旅[J].中国书法,2013(6):74.

[6] 潘良桢.论两汉今、古文经学之争对隶书发展的影响[J].中国书法,1989(1):41.

[7] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:1990.

[8] 启功.启功全集:第2卷[M].修订版.北京:北京师范大学出版社,2012:111.

“Libian” and the Brilliant Achievement ofLishuArt in the Han Dynasty

LI Xiangjuna,b

(a. School of Philosophy, b. Research Center of Value and Culture, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Lishu(a style of Chinese calligraphy) was the product of long-term changes in the development of ancient Chinese characters; it made a further breakthrough from the shackles of “pictographic” and thus became abstract, and expanded the variety of brushwork as well as the spatial arrangement of Chinese character structures. In the Han Dynasty,lishureached maturity and became the prevailing character of the whole society. In modern times, remains oflishuof the Han Dynasty can be classified into two types, inscriptions and bamboo slips & silk manuscripts. In addition, inscriptions especially the famous steles in the middle and late Eastern Han Dynasty with clear smriti clues are the apotheoses oflishuart, while bamboo slips & silk manuscripts unearthed in modern times show a broader world oflishuart.Lishugradually declined in the late Eastern Han Dynasty; however, it revived in the Qing Dynasty with the transition of academic habits and achieved another great success second to the Han Dynasty.

Libian; the inscriptions in the Han Dynasty; bamboo slips & silk manuscript;lishu; calligraphy

H028

A

1673-2065(2015)03-0094-06

10.3969/j.issn.1673-2065.2015.03.023

(责任编校:卫立冬英文校对:吴秀兰)

2015-03-02

李祥俊(1966-),男,安徽合肥人,北京师范大学哲学学院、价值与文化研究中心教授,历史学博士,博士生导师,衡水学院特聘教授。