一活动轴面对油气分布的控制作用

——以惠民凹陷临南洼陷为例

2015-02-21班丽

班 丽

(中国石化胜利油田分公司 地质科学研究院,山东 东营 257015)

一活动轴面对油气分布的控制作用

——以惠民凹陷临南洼陷为例

班 丽

(中国石化胜利油田分公司 地质科学研究院,山东 东营 257015)

活动轴面指以断面倾角逐渐变小的正断层为基底的半地堑盆地在地壳伸展状态下,造成上盘产生倾斜的滚卷区的活动褶皱枢纽。渤海湾盆地内伸展正断层发育,通过深入研究其活动轴面的形成机制,并对惠民凹陷临南油田与临盘油田含油层系的分析表明,此类正断层的上盘沿活动轴面产生剪切,形成与主断层呈反旋向关系的破裂带或裂隙带,这些破裂带或裂隙带是重要的油气输导通道,油气可沿其发生二次运移,至有利砂体储层中成藏。活动轴面对于油气的运移具有重要意义。

临南洼陷;活动轴面;油气分布

在诸如渤海湾盆地这样断裂构造频繁发育的含油气盆地中,断裂带与裂隙带作为油气垂向运移通道已被多次证实,裂隙发育带的预测对研究隐蔽微裂缝型运移通道具有重要意义。关于裂隙发育机制的研究较多,但利用活动轴面的概念研究并预测盆地中可能的裂隙带和破裂带还未进行过系统研究,本文以惠民凹陷临南洼陷为例,从活动轴面角度对裂隙发育带及其对油气分布的控制作用进行了细致分析,对隐蔽油气藏的勘探研究具有重要意义。

1 活动轴面的发育机制

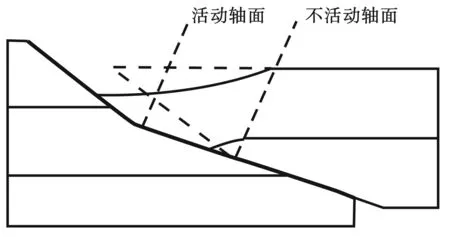

活动轴面指断面倾角逐渐变小的正断层为基底的半地堑盆地在地壳伸展状态下,造成上盘产生倾斜的滚卷区的活动褶皱枢纽[1]。活动轴面和平行的不活动轴面间的区域为滚卷区,随着断层的运动,不活动轴面从活动轴面位置移动开来,这样滚卷区随断层的滑动规模增大而加宽(图1,据文献[2])。

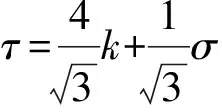

莫尔圆和破裂包络准则可说明活动轴面上岩石的破裂机制:

(1)

式中,τ和σ为平面上的剪切应力和正应力,MPa;k为岩石抗张强度[3],MPa。

图1 伸展断层活动轴面的几何学模型

图2为抗张应力和压性应力条件下岩石产生破裂的过程,纵坐标代表剪切应力轴,横坐标代表正应力轴。莫尔圆直径为最大主应力σ1和最小主应力σ3之差,破裂包络线与纵坐标的交点为岩石抗剪强度,与横坐标的交点为拉张强度。若挤压应力σ1不断加大,或由于应力释放导致σ3减小时,都会使莫尔圆与破裂包络线相切产生剪切为主的破裂。

图2 用莫尔圆和破裂包络线表示的岩石破裂应力场

渤海湾盆地古近纪的沉降主要与地壳拉张引起的盆地差异升降有关,从而形成了沉积凹陷的构造沉降,沉降量、沉降速率与伸展量和伸展速率基本呈线性相关[4]。若将拉张断层的剖面形态看作由倾角变小的两段断层面组成,发生构造沉降时,断层的上盘沿断层面向下滑动,滑过断层面弯曲处时,上盘靠近断层面弯曲处的地层向着断层面轻微掀斜,沿远离断层面方向逐渐减弱并最终变为无掀斜(图1),此时上盘邻近断层面处地层的应力状态发生改变,极易产生微裂缝,随着上盘继续向下滑动,上盘经过断层面弯曲处的地层中会产生更多的微裂缝。根据活动轴面的概念,断层面弯曲处的轴面为活动轴面;空间上地层由掀斜转变为无掀斜的沿断层走向延伸的面为不活动轴面,一般与活动轴面平行。活动轴面与不活动轴面控制的区域内发育大量微裂缝,是应变的集中带,同时也是应力的释放带。构造沉降过程中断层上盘不断接受沉积,压实作用不断增强,使岩石受到不断加大的垂向挤压应力σ1,横向上应力释放即σ3不断减小,莫尔圆不断增大且向左移动,当与破裂包络线相切时,岩石在应力集中的微裂缝发生破裂并沿着活动轴面方向在活动轴面与不活动轴面控制的应力集中带上不断延伸和扩展,这样就在滚卷区内形成了与主断层呈反旋向关系且以破裂带或裂隙带的发育为特征的活动轴面。

2 临南洼陷活动轴面的特征

临南洼陷为惠民凹陷西部的一个近北东向的次级洼陷,主体受近东西向断层和北东东向断层的控制,北部发育商河、临南断裂构造带,东部发育火成岩相关构造,南部斜坡带发育断块和鼻状构造(图3)。临南洼陷具有双层结构,下部古近系断裂发育,上部新近系构造平缓,断层活动减弱。区内断层的剖面形态主要有“平面式”、“铲式”和“座椅式”3种,其中,“铲式”和“座椅式”正断层的上盘易发育活动轴面控制的倾向与断层面相反的破裂带。

图3 临南洼陷区域构造位置及油气输导体系分布

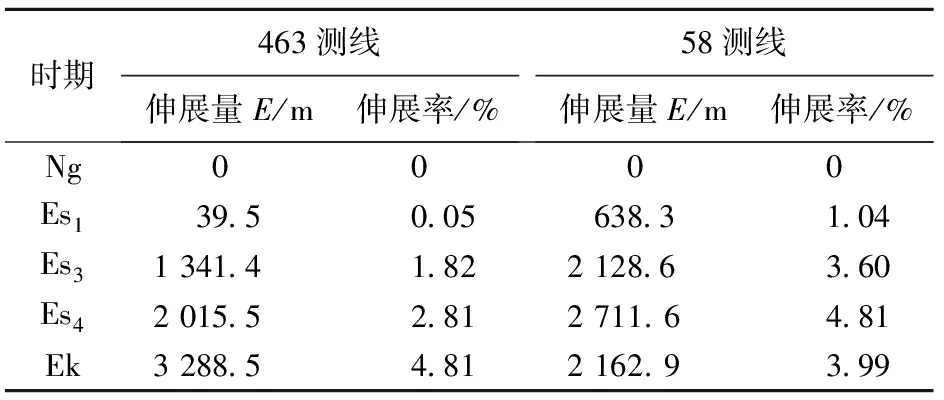

本文中选取临南洼陷中部的南北向地震剖面463测线和洼陷南部的东西向地震剖面58测线,根据盆地不同时期的伸展程度,研究该盆地活动轴面的形成机制及其分布特征(图3)。从两测线剖面上看,古近纪拉张活动从早到晚依次减弱,孔店组沉积时期,盆地南北伸展率和伸展量最大,分别达到3 288.5 m和4.81%;沙四段沉积时期,盆地东西的伸展量最大,为2 711.6 m,伸展率为4.81%。沙三段沉积时期,盆地东西向与南北向的伸展量均显著降低,至沙一段沉积期伸展活动微弱,之后新近纪时停止伸展活动,开始发生全盆地范围的拗陷运动(表1)。

表1 463测线和58测线伸展量及伸展率

临南洼陷孔店组—沙四段沉积时期盆地强烈伸展,区内二级断层临商断层的剖面形态明显变缓,呈“铲式”,且形成了一条倾向与其相反的三级断层——营子街断层,根据活动轴面的概念及伸展盆地中活动轴面的产生机制,这条断层有可能由活动轴面破裂带演化而来,随着构造沉降及沉积压实,该断层面向下移动成为不活动轴面,活动轴面则沿断层上盘断层倾角变化点的法线方向发育,在沙三段—沙二段沉积时期,盆地的伸展活动虽保持了一定的强度但逐渐减弱,断层面倾角变化不大,活动轴面很难发育。区内另一条二级断层夏口断层的剖面形态呈“平面式”,活动轴面很难发育。

东西方向上,临南洼陷仍表现出孔店组—沙四段沉积时期盆地伸展强烈的特征,夏口断裂带的三条三级断层剖面呈“铲式”和“座椅式”,也具备活动轴面破裂带发育的良好条件,根据活动轴面的概念及伸展盆地中活动轴面的产生机制,活动轴面则沿断层上盘断层倾角变化点的法线方向发育。临商断层的剖面形态也呈“平面式”,活动轴面不发育。另外该剖面南部“Y”形构造组合形态较发育,倾向与主断层相反的次级断层都起始于主断层断面变缓处,也是活动轴面作用的结果。

3 活动轴面与油气成藏

临南洼陷是惠民凹陷生油条件最好的洼陷,研究表明,沙四上烃源岩埋藏深、成熟度较高,沙三下—沙三中是主力烃源岩。前述分析表明,临商断层西段和夏口断裂带西南段二、三级断层下降盘中皆发育有起始于孔店组—沙四段地层的与主断层倾向相反的活动轴面,将剖面上活动轴面在地面投影,就得到了活动轴面形成的油气输导体系在平面上的分布范围(图3)。可以看出,临商断层西段活动轴面控制范围内发现了临盘油田,夏口断裂带西南段活动轴面控制范围内发现了临南油田。沿活动轴面发育的断裂带和破碎带是重要的隐蔽油气输导通道,在浮力、水动力和毛细管阻力的作用下,油气可以沿其二次运移,至有利砂体储层中成藏,临南油田与临盘油田的形成都与活动轴面有关,而并不主要是断层带的作用。如夏口断裂下降盘的临南油田油气丰富,而在其上升盘则为油气贫乏的钱官屯鼻状构造。临南油田沙三段及沙二段地层为主力含油层系,其他层段偶见油气显示或不含油,说明该区油气有一定的纵向运移。以往认为,临南油田油气纵向运移的通道主要是夏口断裂,而且在全区大规模油气运移期(明化镇组沉积期—现今),临南南斜坡所有断层的活动都较弱,大大限制了油气的纵向运移,导致该区油气有一定的纵向运移但运移不明显[5]。实际上,若夏口断裂是油气二次运移的主要通道,沿断层运移的油气更容易进入地层倾角更大的上升盘的钱官屯鼻状构造砂体中,由于钱官屯鼻状构造较差的保存条件,将会使油气大量散失,很难在下降盘烃源岩层以上的层系中富集,油气将集中于沙三段砂体中,显然与实际不符。因此该区断层并不是唯一的油气二次运移通道,活动轴面破裂带的输导作用不容忽视。活动轴面的形成主要是由于沉积压实作用,只要盆地接受物源充填,活动轴面的破裂带就会保持活动性,具有垂向开启性,因而更易成为油气的垂向运移通道,油气沿活动轴面向上运移至有利砂体中,加之夏口断层良好的侧向封堵性而形成侧向遮挡油气藏。由于古近纪末的东营运动使盆地整体抬升,限制了活动轴面破裂带的继续发育,使活动轴面终止于古近系中下部地层中,油气的纵向运移也随之终止,使其垂向运移距离短。中央隆起带西段临盘油田的主要含油层系也是沙河街组地层,而在新近系馆陶组中较发育的背斜构造中未发现油气显示,说明活动轴面的发育对区内油气的运移具有控制作用。

4 结 论

(1)渤海湾盆地内伸展正断层发育,对活动轴面的形成机制及惠民凹陷临南油田与临盘油田含油层系的研究表明,该类正断层的上盘沿活动轴面产生剪切,形成与主断层呈反旋向关系的破裂带或裂隙带,这些破裂带或裂隙带是重要的油气输导通道,油气可沿其发生二次运移,至有利砂体储层中成藏。

(2)临南洼陷的岩性油藏勘探中,由于晚期断层的强烈活动在洼陷中极少或未发现,从而认为只有在生油层中才可能存在岩性油藏的观点大大限制了岩性油藏的勘探层系,利用活动轴面的概念解决了油气运移通道的问题,沿“铲式”或“座椅式”断层断面倾角变缓处有可能发育以破裂带为特征的活动轴面,这些破裂带的活动性主要受控于上部地层的沉积压实,因此可保持在油气运移期成为油气运移的有利隐蔽输导通道。

[1] HAMBLIN W K. Origin of “reverse drag” on the downthrown side of normal faults[J].Geological Society of America Bulletin, 1965,76:1145-1164.

[2] 华保钦.构造应力场、地震泵和油气运移[J].沉积学报,1995,13(2):77- 85.

[3] XIAO H, SUPPE J. Origin of rollover[J].AAPG Bulletin, 1992,76(4):509-529.

[4] 漆家福,张一伟,陆克政,等. 渤海湾盆地新生代构造演化[J].石油大学学报,1995,19(增刊):1- 6.

[5] 张勇,赵密福,宋维琪.惠民凹陷临南斜坡带油气纵向运移及其控制因素[J].石油勘探与开发,2000,27(6):21- 22.

[责任编辑] 胡秋媛

2014-11-20

班 丽(1976—),女,山东淄博人,中国石化胜利油田分公司地质科学研究院工程师,博士,主要从事地震地质综合研究。

10.3969/j.issn.1673-5935.2015.01.002

TE122

A

1673-5935(2015)01- 0005- 03