区域市场一体化、劳动力流动与收入不平等——基于长江中游三省的实证分析

2015-02-17方齐云吴光豪

方齐云,吴光豪

(华中科技大学经济学院,武汉430074)

区域市场一体化、劳动力流动与收入不平等——基于长江中游三省的实证分析

方齐云,吴光豪

(华中科技大学经济学院,武汉430074)

摘要:随着区域合作的深入,区域市场一体化成为未来的发展趋势,但区域市场一体化如何影响收入不平等仍不甚清晰。以长江中游三省为例,采用面板固定效应方法和面板分位数回归方法,实证检验了区域市场一体化、劳动力流动对收入不平等的影响。面板固定效应估计结果表明区域市场一体化、劳动力流动都有助于减小收入差距,并且区域市场一体化通过促进永久性的劳动力流入减小了收入差距;而暂时性的劳动力流入并没有明显改善收入不平等。面板分位数模型可以反映各条件分位点处变量间的关系,结果表明区域市场一体化、劳动力流动减小收入不平等的作用在收入不平等更加严重的地区表现更加明显。稳健性检验表明面板模型分析结果是可信的和稳健的,区域市场一体化通过促进永久性劳动力流入,减小了收入不平等。因此,通过深入推进区域市场一体化进程,消除行政和体制机制壁垒,改革户籍制度等制度性障碍,促进劳动力的永久性流动,将有助于减小收入不平等程度。另一方面,在不同地区应该采取差异化政策,通过积极参与市场一体化建设和消除阻碍劳动力流动的制度性障碍,改善收入不平等状况。

关键词:区域市场一体化;劳动力流动;收入不平等;面板分位数回归

中图分类号:F014.4

文章标识码:A

文章编号:1006-6152(2015)05-0096-08

本刊网址·在线期刊:http://qks. jhun. edu. cn/jhxs

一、引言与文献回顾

改革开放后我国实行的是由沿海向内地有计划逐步对外开放的政策,东部地区利用政策优势实现率先发展,中西部地区则相对落后,并且地区间收入差距有扩大的趋势。在这样的背景下,进入21世纪后国家相继出台西部大开发、东北老工业基地振兴和中部崛起等重要战略举措,目的就是要实现均衡发展。我国幅员辽阔,由于历史和政策原因,区域间存在明显的市场分割现象,这不是短期内能够消除的。新常态下区域间经济合作更加频繁,但如何进一步使地区间市场融合,促进区域市场一体化仍是有待深入的话题。长江中游湖北、湖南和江西三省做了一些有益的尝试,从中部崛起战略到长江中游城市群的瓜熟蒂落,三省的合作日益深入,中三角格局呼之欲出。2013年以来,三省分别达成和签订了《武汉共识》和《长沙宣言》,共同推动区域开放市场体系建设。2015年4月,《长江中游城市群发展规划》得到国务院批复,中三角有望成为继长三角、珠三角、环渤海之后的第四个区域增长极。本文以长江中游三省为例,从我国的二元经济入手,探讨区域市场一体化、劳动力流动对收入不平等的影响。

区域间市场一体化包括生产要素、产品、金融、资本等方面的一体化,需要各地区协调合作,消除行政壁垒和自然壁垒,形成商品和生产要素自由流动的一体化市场机制。但由于土地制度、户籍制度等的限制,我国经济转型期中存在严重的劳动力市场分割现象,城乡之间劳动力不能自由流动,使得城乡之间收入不平等问题较为突出。但区域市场一体化如何影响经济仍没有明晰的答案,付强和乔岳认为市场分割通过阻碍技术进步显著阻碍了即

期经济增长,但在一定条件下促进了未来经济增长[1]。另一方面由于我国特殊的二元城乡结构问题,收入不平等存在于农村内部、城镇内部以及城乡之间。农村内部或城镇内部的收入差距并不太大,但考虑到城乡间平均收入差距在3倍左右,城乡间总体的收入不平等比较严峻。Démurger等在劳动力市场分割视角下考察收入不平等问题,发现劳动力市场分割在一定程度上造成了收入不平等[2]。

区域市场一体化会促进劳动力在区域间、城乡间的流动,进而对收入差距产生影响,关于劳动力流动与收入差距的关系,国外已经有许多经典的理论进行分析。Lewis利用两部门模型对劳动力流动进行了分析:由于经济发展初期现代部门比传统部门收入高,传统部门剩余劳动力供给表现为无限弹性;随着传统部门技术进步、现代部门利润下降等原因,两个部门的收入差距将缩小,最终会到达传统部门劳动力供给无弹性的拐点[3]。Jorgenson基于农业剩余和劳动力流动的两部门模型,分析劳动力流动与收入差距的关系,认为工业部门工资高于农业部门工资是由于人们的消费需求变化的结果,跨部门的劳动力流动并不影响两个部门间的固定工资差距[4]。Harris在二元经济的基础上,进一步将城市经济扩展为城市正规部门和非正规部门来分析城市失业问题,并引入城乡预期收入差距分析劳动力流动的动力机制,结果表明劳动力流动不影响城市正规部门和农村部门的收入差距,但会影响城市非正规部门和农村部门的收入差距[5]。新劳动经济学从劳动力做出是否流动决策的微观视角进行拓展,Stark和Taylor发现部门内部收入差距首先影响家庭的“相对剥削程度”,从而影响到个人的决策[6]。Taylor和Martin研究表明农村收入相对城市增加时会促进劳动力流动,因此健全农村要素市场才是促进劳动力流动的根本方法[7]。

国内关于区域市场一体化、劳动力流动与收入不平等关系的研究多从城乡二元经济入手,但得出的结论不尽相同。蔡昉认为由于导致劳动力市场人为分割的户籍制度的存在使得暂时性的劳动力流动取代了永久性的人口迁移,劳动力迁移规模的扩大并不能缩小城乡收入差距[8]。张庆和管晓明同样将劳动力流动规模扩大而收入差距没有缩小的原因归结为户口制度[9]。孙文凯等的研究发现当前的户籍制度阻碍了长期劳动力流动,对农民工增收作用有限[10]。然而另一些学者发现劳动力流动有助于缩小城乡收入差距,如马忠东等利用2000年普查数据,发现劳动力流动是农村收入增长的最主要因素,这有助于缓解城乡收入差距[11]。刘小玄和曲玥利用2004年全国经济普查数据,发现市场分割下的劳动力流动障碍会导致工资差异。而市场化机制是决定工资的机制之一,因此市场一体化有助于减少收入差距[12]。

综合以上研究,区域市场一体化会促进劳动力流动,但由于户籍制度等的限制,这种劳动力流动是暂时性的还是永久性的仍有待考察。暂时性的劳动力流动无助于缩小城乡收入差距,只有破除户籍障碍的永久性劳动力流动才可以缓解城乡收入差距问题。本文在排除劳动力向长三角、珠三角等地流动对收入差距的影响的基础上,以长江中游三省为例,试图考察省内城乡劳动力流动对收入差距的影响。此外上述研究方法也有待拓展,传统的面板数据模型可以反映出个体差异,但在不同的地区或同一地区不同年份,区域市场一体化对收入不平等的影响并不一样,这是面板数据模型捕捉不到的。分位数回归方法则比较好地解决了上面的问题,可以更加详细地反映出区域市场一体化对收入不平等的影响情况。

二、方法、模型及数据

(一)面板分位数模型简介

传统的面板数据模型方法结合了时间序列和截面数据的特征,既可以像截面数据一样反映个体差异,又可以研究个体随时间的变化。但面板数据关注的是解释变量对被解释变量的条件期望的影响,实际上是一种均值回归。如果被解释变量对解释变量的条件分布不是对称分布,传统的面板数据模型并不能真实反映两者之间的关系。Koenker和Bassett提出了分位数回归模型,在各重要条件分位数处得到相应的回归系数。由于分位数方法采用最小化残差绝对值的加权平均法,其受极端值的影响较小,结果更加稳健。随后Koenker将分位数方法与面板数据模型结合起来,创建了面板分位数回归模型[13]。在控制个体效应的基础上考察因变量不同分位点处各变量之间的关系,因此面板分位数回归方法提供了更多的信息和更大的变异。

面板分位数模型在各条件分位点处反映变量之间的关系,模型的简单形式如下:

式(1)中,Qyit(τ|xit) Q()表示yit以xit为条件分布的τ分位点的值,xit是个体i在时间t的自变量,αi是反映个体效应的截距。xit可以依赖于分位数τ,但αi与分位数无关。为了估计参数,并且保证设计矩阵的稀疏性和线性规划形式,固定效应惩罚分位数回归模型引入ℓ1惩罚项∑i=n1|αi|,目标函数如下:

式(2)中ωk是权重,ρτk是分位数回归的损失函数。当λ趋于0时,可以计算得到上面的固定效应αi。当λ趋于无穷大时,αi趋于0,此时就没有固定效应。式(2)中含有绝对值,在N、T和q很大的情况下,传统的线性变换求解方法已经不适用,需要采用内点法求解上述线性规划问题,从而得到参数的估计值。

(二)模型构建及变量说明

本文使用长江中游三省的面板数据,考察区域市场一体化、劳动力流动对收入不平等的影响,结合以往的研究,建立如下基准计量模型:

式(3)中ineit表示i省第t年的收入不平等程度;mkiit表示i省第t年与其他省份的市场一体化程度;ins表示暂时性的劳动流入量占劳动力总流动量的比例,inl表示永久性的劳动力流入量占比,out表示劳动力流出占比。为考察区域市场一体化是否通过影响了劳动力流动从而影响收入差距,扩展模型中进一步引入市场一体化与劳动力流动的交互项。Zit是控制变量矩阵,包括城市化率(urate)、平均受教育水平(edu)、市场开放度(open)、金融发展程度(fd)、产业结构(ir);同时考虑到城乡收入差距会受到税负、转移支付等政府经济干预因素的影响,将财政支农力度(gep)、转移性支付(trp)也作为控制变量,另外2003年我国经历了农业税减免及增加农业补贴的政策事件,对应的引入时间虚拟变量(Dt,2003年及以后取值1,之前取值0)来捕捉该政策事件对收入差距的影响。vi表示i省不可观测的地区固定效应,εit为随机扰动项。将人均GDP的增长率纳入回归方程主要是为了检验经济增长对收入不平等的影响。人均受教育水平反映一个地区的人力资本存量,人力资本存量通过扩张效应、平等化效应等影响收入差距,不同经济发展阶段人力资本存量与收入差距呈倒U形。此外余玲铮和魏下海的研究表明,开放程度、城市化、金融发展对收入不平等都有明显的影响[14]。变量的指标选取及度量方法如下:

1.收入不平等

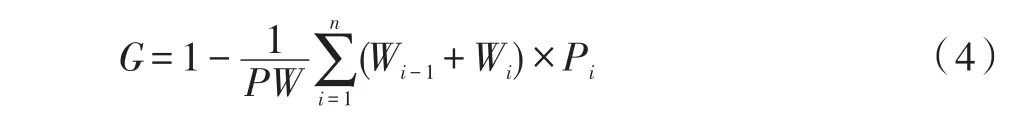

衡量收入不平等的指标包括基尼系数、泰尔指数、广义熵指数等,考虑到计算的准确性和比较的方便,本文选取城乡总体基尼系数作为收入不平等的衡量指标。由于我国在经济发展过程中存在城乡二元结构问题,收入不平等不仅表现在城乡之间,在城镇内部和农村内部也存在一定的收入差距。参考田卫民的方法[15],城镇内部、农村内部基尼系数的计算公式为:

式(4)中G表示城镇内部或农村内部的基尼系数,P表示总人口,W表示总收入,Wi为收入由高到低分组累计到第i个收入组的收入,Pi表示第i个收入组在总人口中所占比例。在我国的统计年鉴中,1987年以后城镇人口按收入高低分为非等分的七组,2001年以后农村人口按收入高低分为五组。这种计算方法解决了收入的分组问题,无论等分与否或分组多少,都可以按式(4)比较准确地计算出城镇内部和农村内部的基尼系数。

利用上面计算出的城镇内部和农村内部的基尼系数,采用分组加权法可以计算出城乡总体的基尼系数:

式(5)中Pc、Pr分别表示城镇和农村人口占比,Gc、Gr分别表示城镇内部和农村内部的基尼系数,uc、ur分别表示城镇居民和农村居民的人均收入,u表示全省居民的人均收入。

2.区域市场一体化程度

区域市场一体化具有丰富的内涵,包括生产要素、产品、金融等方面的一体化。但如果产品可以自由流动,地区间的产品价格差异会逐渐变小,进而导致生产要素等的价格趋同,因此采用价格信息评价区域市场一体化程度是一种行之有效的途径。参考陈红霞、李国平以及姚博的方法,利用各省九大类商品的零售价格的环比指数,计算出两省

之间每类商品的相对价格方差[16-17]。进而计算出相对价格变动的方差,并把相对价格方差按省份合并取平均值,计算出市场分割指数,将市场分割指数取倒数并开四次方得到市场整合程度指数,本文用市场整合程度作为区域市场一体化指数的替代指标。

3.劳动力流动变量

根据《2010年中国流动人口发展报告》,长江中游三省城市劳动力流入主要来源于省内流动,将最终取得户籍的流入的劳动力定义为永久性的劳动力流动,没有取得户籍的流入劳动力定义为短期性的劳动力流动。参考李宾和马九杰的方法,用城镇户籍人口累计增加数量减去城镇户籍人口累计自然增长数量估算出流入并取得城镇户籍的劳动力数量[18];参考沈坤荣和余吉祥的方法计算出城镇劳动力市场上外来劳动力规模,从中扣除掉取得户籍的流入劳动力数量,得到暂时性的劳动力流入量[19]。劳动力流出数量利用2010年至2013年《中国流动人口发展报告》提供的跨省流动人口比例进行估算。

4.其他变量

城市化率用城镇就业人口占城乡就业总人口的比表示;平均受教育水平以6岁及以上人口人均受教育年限来衡量,根据中国统计年鉴上各省6岁及以上人口受教育年限的分布计算得到;开放程度用对外开放度表示,采用进出口总额占GDP的比重衡量;金融发展程度采用金融机构存贷款总额与GDP的比表示;经济发展成熟的趋势是非农产业占比提高,采用非农产业产出占总产出的比例刻画产业结构的变化;财政支农力度采用地区支农建设支出额/财政总支出衡量,转移性支付用转移性收入/农村居民人均年收入衡量。

本文的数据来自于各年《中国统计年鉴》《中国财政统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》、三省统计年鉴以及《中国流动人口发展报告》,数据跨度选择1996年至2012年。需要说明的是,湖南省2006年以后不再公布农村和城镇收入分组情况,故无法计算基尼系数。

三、实证结果与分析

(一)变量的稳健性检验

面板数据模型的基本要求是数据的平稳性,即不存在单位根过程。如果数据不平稳,采用固定效应模型或面板分位数模型会导致伪回归问题,因此在回归分析之前需要进行单位根检验。由于面板数据存在空间和时间上的相关性,其单位根检验与时间序列数据的单位根检验有所不同,常用的主要有以下几种检验方法:LLC检验、HT检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher检验、Hadri LM检验等。这些检验方法对适用的渐进理论、自回归系数的设定等方面均有所不同。为避免检验方法本身的假设对检验造成的偏差,本文选择LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher检验这四种常见的面板单位根检验方法,它们有共同的原假设,即所有面板都存在单位根过程。由于所有变量的水平值都含有截距和时间趋势,因此在进行单位根检验时也包含截距和时间趋势,单位根检验的结果见表1。

表1 单位根检验结果

从表1的检验结果看,收入不平等变量ine在IPS检验和Fisher检验下,都通过了1%水平下的显著性检验,即拒绝了存在单位根的原假设,认为收入不平等变量是平稳的。区域市场一体化变量mki除了LLC检验没有拒绝存在单位根的原假设外,其余检验在10%的显著性水平下拒绝了原假设,综合判断认为区域市场一体化变量不存在单位根。类似的可以认为其他变量都不存在单位根。在变量平稳的基础上,可以进行回归分析。

(二)传统面板回归分析

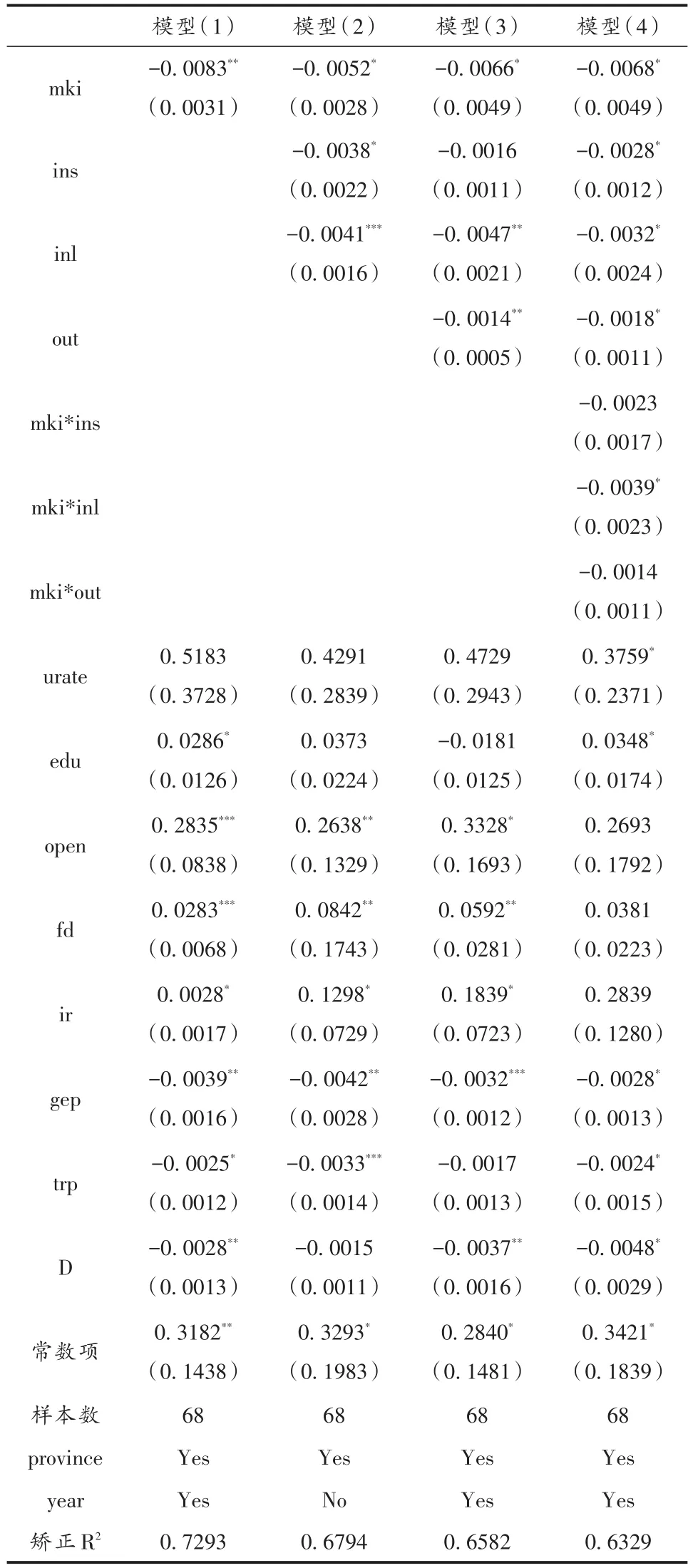

首先使用传统的面板固定效应估计方法,根据模型拟合效果决定是否控制个体效应和时间效应,

估计结果如表2所示。四个模型拟合优度都较高,并且大部分系数通过了10%水平下的显著性检验。先看模型中的控制变量,四个模型除城市化率系数不显著外,其他控制变量的系数都至少通过了10%水平下的显著性检验。平均受教育程度的系数显著为正,即人力资本的积累反而扩大了收入差距。类似地,Knight和Sabot的研究表明,教育与收入不平等也存在倒U型关系[20]。1980年代以来,随着九年义务教育的实施和高等学校的扩招,我国高学历群体规模迅速扩大,这种教育的结构效应初始时会加大收入不平等状况,后期随着教育收益率等情况的变化,又会减小收入不平等,而长江中游三省的情况刚好处于教育与收入不平等的倒U型曲线的左边。对外开放度和金融发展程度的系数都为正数,表明开放程度和金融发展程度的提高都一定程度上扩大了收入不平等,这与王少瑾的研究结果是一致的,至于开放程度和金融发展影响收入不平等的途径则比较复杂[21]。非农产业占比提高显著提高了收入差距,考虑到长江中游三省工业偏向和城市偏向的发展政策,非农产业主要集中在城市地区,这扩大了城乡收入差距。相反,财政支农和转移支付提高了农村居民收入,减小了收入不平等。

从表2可以看出,加入劳动力流动变量前后,区域市场一体化变量的系数都显著为负,说明区域市场一体化降低了收入不平等。但区域市场一体化是否通过促进城乡劳动力流动从而减小收入差距?如果是,这种引致的劳动力流动是暂时性还是永久性的?这需要进一步考察。模型(2)和(3)在模型(1)的基础上分别加入劳动力流入和流出变量,其中劳动力流入主要为省内劳动力从农村向城市流动,劳动力流出则主要流向了长三角、珠三角等地区。从回归结果看,劳动力流入和流出都降低了收入不平等程度,其中永久性劳动力流入相比暂时性劳动力流入效应更大。模型(4)进一步进入区域市场一体化变量与劳动力流动的交互项,来检验区域市场一体化是否通过促进城乡劳动力流动减小收入差距。回归结果表明三个交互项的系数都为负,但只有区域市场一体化与永久性劳动力流入变量的交互项的系数通过了10%水平下的显著性检验,说明区域市场一体化主要通过促进永久性的劳动力流入,提高了流动劳动力的收入水平,从而减小了收入不平等的程度。

表2 固定效应估计结果

(三)面板分位数回归结果

传统固定效应模型假设区域市场一体化对收入不平等的改善作用在不同的时间和省份是相同的,这与现实是不相符的:在收入不平等更严重的年份和省份,区域市场一体化通过促进劳动力城乡流动,降低收入不平等的作用更大。为了考察这种异质性,接下来用面板分位数模型回归。

表3 面板分位数回归估计结果

从表3可以看出,随着分位数的增大,区域市场一体化系数均显著为负,并且绝对值从0.0038逐渐增大到0.0073,因此在收入不平等更加严重的年份或地区,区域市场一体化对收入不平等的改善作用更大。与固定效应模型(4)的结果进行比较,表明固定效应模型倾向于高估区域市场一体化对收入不平等的改善作用。分析面板分位数模型下的区域市场一体化与劳动力流动的交互项的系数,发现三个交互项的系数基本显著为负,并且分位数越大,系数的绝对值越大,再次验证了区域市场一体化对收入不平等的异质性作用,说明采用分位数回归模型分析是合理的。区域市场一体化在不同分位点处对收入不平等的影响为什么会不同呢?究其原因,区域市场一体化通过促进了区域间和城乡间劳动力的流动,使区域间发展更为协调和均衡,给农村居民创造了更多就业岗位和提高收入的机会,从而减小了收入差距。区域市场一体化消除了阻碍劳动力流动的障碍,特别在那些收入不平等比较严重的地区,人口向收入较高并且比较平等的地方转移,从而收入不平等状况得到比较明显的改善。

(四)模型的稳健性检验

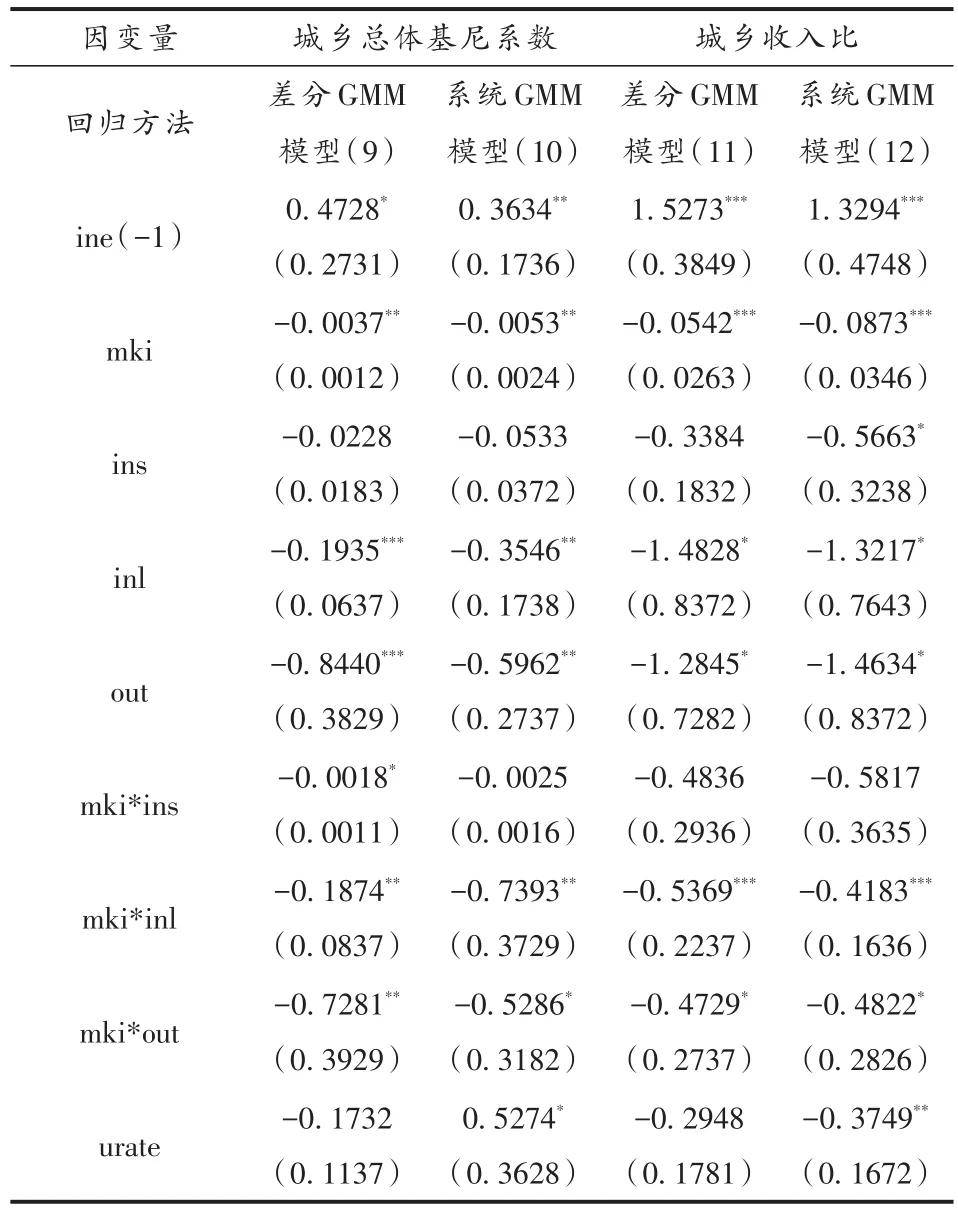

收入不平等涉及到城乡、区域、行业等方面的特征,影响收入不平等的变量还包括除本文分析的其他因素,从而会产生遗漏变量问题。另外区域市场一体化、劳动力流动和收入不平等存在相互作用,导致内生性问题。为解决上述问题,同时考虑到收入不平等存在一定的惯性,将收入不平等滞后一期项作为内生变量引入回归方程,分别使用动态面板的差分GMM估计和系统GMM估计。另外考虑到收入不平等的多种度量方式,为使模型结果更加稳健,使用城乡收入比替代城乡总体基尼系数做回归,检验区域市场一体化、劳动力流动与收入不平等的关系是否发生改变,稳健性检验结果如表4所示。

表4 稳健性检验结果

edu open fd ir gep trp D常数项观测值工具变量个数Wald 0. 3729 (0. 2628)0. 1728*(0. 0832)0. 2733 (0. 1728)0. 3438 (0. 2537)-1. 5648***(0. 6286)-0. 8473**(0. 3633)-0. 3528*(0. 1837)0. 3653*(0. 2637)60 31 0 0. 7392 (0. 4363)0. 3728**(0. 1627)0. 4893**(0. 2263)0. 5829**(0. 2903)-1. 3482***(0. 5276)-0. 3648***(0. 1637)-0. 2532 (0. 1681)0. 4761**(0. 2374)64 23 0 1. 2374 (0. 7349)0. 2382 (0. 1728)1. 3804 (0. 8382)1. 1323 (0. 8382)-2. 4673**(1. 2763)-0. 7843**(0. 3628)-1. 2820**(0. 4729)2. 4638**(1. 1383)60 45 0 1. 4729 (0. 9163)0. 5439*(0. 3527)2. 3846*(1. 2633)2. 3847**(0. 8743)-4. 3873**(2. 1493)-0. 5389***(0. 2235)-1. 7424***(0. 7391)2. 6547***(0. 8273)64 37 0

由表4的结果看,无论对城乡总体基尼系数还是城乡收入比,模型都通过了Wald检验,并且系统GMM的估计效果都比差分GMM的估计效果要好。这是因为系统GMM方法不仅减弱了模型的内生性问题,而且能减小估计个体效应带来的误差,更重要的是对有限样本的模型估计效果比较好。本文所使用的样本数较小,而GMM估计要使用较多的工具变量,故系统GMM的回归效果较好。对系统GMM估计的模型(10)和模型(12)而言,区域市场一体化、劳动力流动以及两者的交互项的系数都为负,并且区域市场一体化与永久性劳动力流入的交互项的系数最为显著,与之前的结果一致。这些结果表明,固定效应估计和面板分位数估计的结果确实是稳健的,区域市场一体化通过促进劳动力的永久性流动减小了城乡收入不平等程度。收入不平等的滞后项的系数都通过了5%水平的显著性检验,并且显著为正,表明收入不平等确实有惯性作用。

四、结论与政策建议

本文以长江中游三省为例,采用传统面板固定效应估计方法和面板分位数回归方法考察了区域市场一体化、劳动力流动对收入不平等的影响,结论可以归纳为以下几点:

1.区域市场一体化主要是实现了包括劳动力在内的要素在地区间的自由流动,由区域市场一体化的特征来看,长江中游三省区域市场一体化整体上是不断提高的,特别在2006年中部崛起战略实施以来。

2.区域市场一体化通过促进省内城乡劳动力流动,减小了收入不平等程度。并且暂时性的劳动力流入对收入不平等改善作用不显著,而永久性的劳动力流入有助于缓解收入差距。另一方面,劳动力流出也对收入不平等有改善作用。

3.在收入不平等更加严重的年份和地区,区域市场一体化对收入不平等的改善作用更大。其解释是在收入更加不平等的地区,区域市场一体化通过促进城乡和区域间劳动力流动,给农村居民创造了更多就业岗位和提高收入的机会,从而减小了收入不平等。

基于以上的研究结论,从区域市场一体化和劳动力劳动角度,本文提出以下建议:首先长江中游三省需要采取进一步的改革措施,破除体制机制壁垒,促进三省市场的深度融合,使得包括劳动力在内的生产要素能够在城乡间和区域间充分自由流动,从而缩小收入差距。其次,目前我国的以户籍制度为代表的制度性流动障碍使得外来劳动力不能真正融入当地社会,导致部分劳动力流动只是暂时性的,该部分劳动力流动并不能改变收入分配格局,只有永久性的劳动力流入才可以减小收入不平等程度。因此,对户籍制度等制度性流动障碍的改革势在必行,通过减小对流动劳动力收入回报的扭曲,吸引更多的永久性劳动力流入。最后,在收入更加不平等的地区,通过鼓励劳动力在区域和城乡间流动,收入不平等程度将得到更大程度的改善。因此各地应根据具体情况制定差异化的政策,促进收入不平等的改善。

参考文献:

[1]付强,乔岳.政府竞争如何促进了中国经济快速增长:市场分割与经济增长关系再探讨[J].世界经济,2011 (7):43-63.

[2]Démurger S,Fournier M,李实,等.中国经济转型中城镇劳动力市场分割问题——不同部门职工工资收入差距的分析[J].管理世界,2009(3):55-62.

[3]Lewis W A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J]. The Manchester school,1954,22(2).

[4]Jorgenson D W. Surplus Agricultural Labour and the Develop⁃ment of a Dual Economy[J]. Oxford Economic Papers,

1967,19(3):288-312.

[5]Harris J R,Todaro M P. Migration,Unemployment and De⁃velopment:a Two-sector Analysis[J]. The American Eco⁃nomic Review,1970,60(1):126-142.

[6]Stark O,Taylor J E. Migration Incentives,Migration Types:The Role of Relative Deprivation[J]. The Economic Jour⁃nal,1991,10(408):1163-1178.

[7]Taylor J E,Martin P L. Human Capital:Migration and Ru⁃ral Population Change[J]. Handbook of Agricultural Eco⁃nomics,2001(1):457-511.

[8]蔡昉.农村剩余劳动力流动的制度性障碍分析——解释流动与差距同时扩大的悖论[J].经济学动态,2005 (1):35-39.

[9]张庆,管晓明.单纯依靠农村剩余劳动力转移并不能缩小城乡收入差距[J].经济纵横,2006(3):47-50.

[10]孙文凯,白重恩,谢沛初.户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究,2011(1):28-41.

[11]马忠东,张为民,梁在,等.劳动力流动:中国农村收入增长的新因素[J].人口研究,2004(3):2-10.

[12]刘小玄,曲玥.中国工业企业的工资差异研究——检验市场分割对工资收入差距的影响效果[J].世界经济文汇,2008(5):58-76.

[13]Koenker R. Quantile Regression For Longitudinal Data[J]. Journal of Multivariate Analysis,2004,91(1):74-89.

[14]余玲铮,魏下海.金融发展加剧了中国收入不平等吗?——基于门槛回归模型的证据[J].财经研究,2012 (3):105-114.

[15]田卫民.省域居民收入基尼系数测算及其变动趋势分析[J].经济科学,2012(2):48-59.

[16]陈红霞,李国平. 1985-2007年京津冀区域市场一体化水平测度与过程分析[J].地理研究,2009(6):1476-1483.

[17]姚博.金融支持、区域市场整合与价值链提升[J].产业经济研究,2014(2):11-20.

[18]李宾,马九杰.劳动力流动对城乡收入差距的影响:基于生命周期视角[J].中国人口.资源与环境,2013 (11):102-107.

[19]沈坤荣,余吉祥.农村劳动力流动对中国城镇居民收入的影响——基于市场化进程中城乡劳动力分工视角的研究[J].管理世界,2011(3):58-65.

[20]Knight J B,Sabot R H. Educational Expansion and the Kuznets Effect[J]. The American Economic Review,1983,73(5):1132-1136.

[21]王少瑾.对外开放与我国的收入不平等——基于面板数据的实证研究[J].世界经济研究,2007(4):16-20.

责任编辑:夏莹

(Email:silvermania@ qq. com)

Regional Market Integration,Labor Mobility and Income Inequality——Empirical Analysis Based on the Three Provinces in the Middle Reach of Yangtze River

FANG Qi-yun,WU Guang-hao

(School of Economics,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)

Abstract:With the deepening of regional cooperation,the regional market integration becomes a trend in the future,but how the regional market integration affects the income inequality is still not very clear. Taking the three provinces in the middle reach of Yangtze River as an example,we use fixed effect panel method and panel quantile regression method to investigate the effects of regional market integration,labor mobility on income inequality. Fixed effect panel estimation results show that the regional market integration,labor mobility is helpful to reduce the income gap. By promoting permanent labor inflow,regional market integration reduces income gap,while temporary labor inflow does not significantly improve income inequality. Panel quantile regression model can reflect the relationship between variables,and the results show that regional market integration,labor mobility may reduce income inequality where income inequality is more obvious. Robustness test shows that previous results are reliable and steady. So,deepening regional market integration,eliminating the administrative and institutional barriers,reforming the household registration system,et al,to promote permanent inflow of the labor force,it will help to reduce income inequality. On the other hand,the government should take differentiation policies in different areas,actively participate in market integration and eliminating of the institutional barriers which hinder the labor mobility to ameliorate income inequality.

Keywords:regional market integration;labor mobility;income inequality;panel quantile regression

作者简介:方齐云,男,湖北孝感人,华中科技大学经济学院教授,博士生导师;吴光豪,男,湖北黄冈人,华中科技大学经济学院博士生。

基金项目:国家社科基金项目“长江中游城市群资源集聚能力的时空演化与提升路径研究”(14CJL037)

收稿日期:2015 - 05 - 09

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2015.05.013