鄂尔多斯盆地奥陶系地层划分与对比研究

2015-02-17赵振宇孙远实李程善

赵振宇,孙远实,李程善,张 庆

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油长庆油田分公司,陕西 西安 710021)

鄂尔多斯盆地奥陶系地层划分与对比研究

赵振宇1,孙远实1,李程善2,张 庆2

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油长庆油田分公司,陕西 西安 710021)

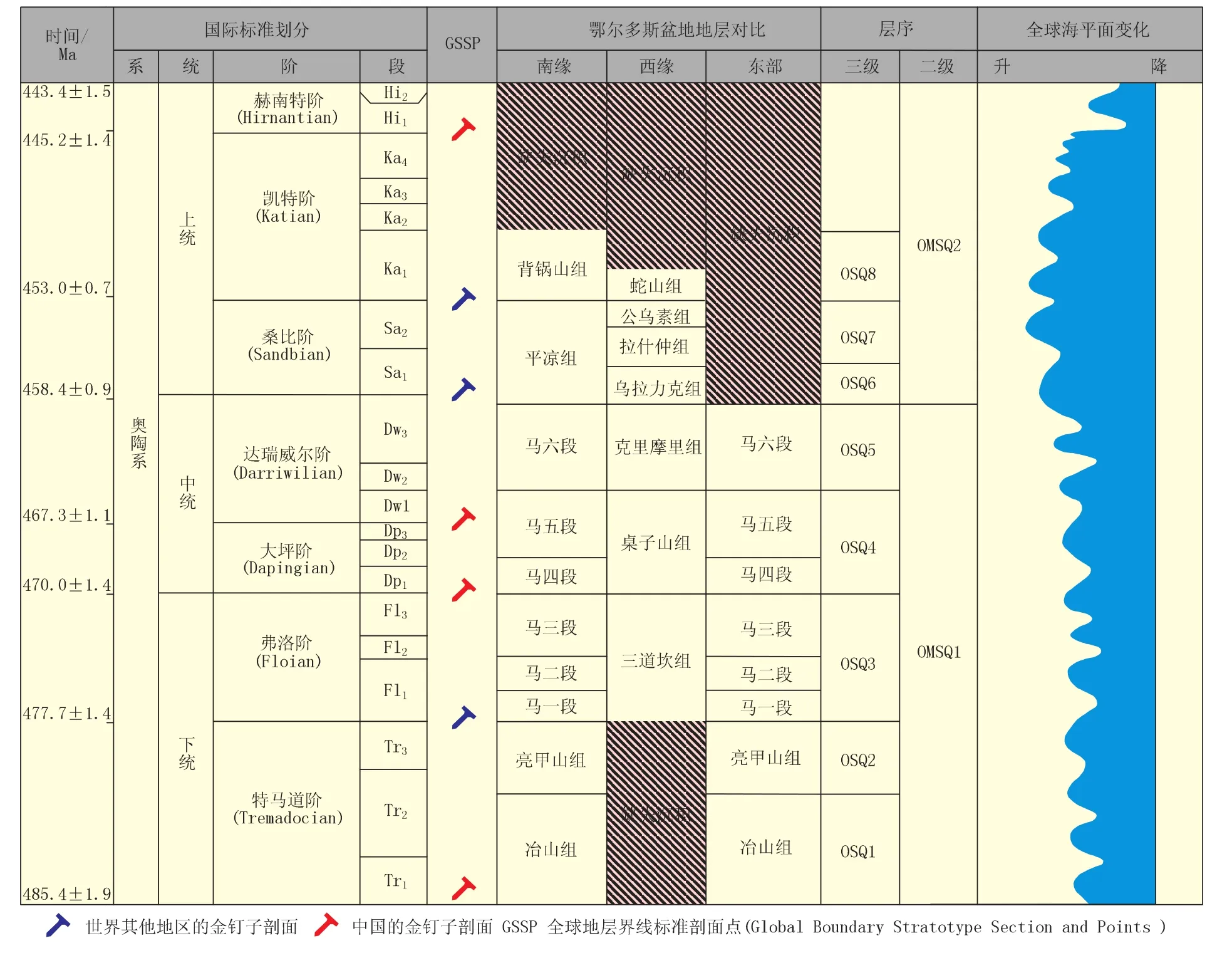

奥陶纪鄂尔多斯盆地受华北海、兴蒙洋、秦祁洋以及贺兰海多重影响,沉积格局十分复杂,单一的地层划分与对比方法难以建立全盆地年代等时地层格架。在借鉴国、内外海(陆)相地层划分与对比方法基础上,结合鄂尔多斯盆地奥陶系自身特点,建立了一套适用于该区的地层划分与对比技术流程。该技术流程共5个模块(简称“五步法”),其中古生物地层是基础,重要地质事件是标志,层序界面识别是关键,地球化学数据是补充,井-震结合一体化解释是核心。应用该套技术流程对盆地奥陶系地层进行了重新划分与对比。结果显示,奥陶系主要发育3统6阶,其中冶里组和亮甲山组对应下统特马道阶,马一段—马三段对应下统弗洛阶,马四段和马五段下部对应中统大坪阶,马五段上部和马六段对应中统达瑞威尔阶,平凉组对应上统桑比阶,背锅山组对应上统凯特阶,盆地普遍缺失上统赫南特阶。

鄂尔多斯盆地;奥陶系;地层划分与对比

1 概况

鄂尔多斯盆地位于华北板块西南部,是中国第二大沉积盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋5省区,盆地本部面积约为25×104km2。盆地现今构造较为单一,但古构造不同于现今构造。奥陶纪盆地处于被动大陆边缘与主动大陆边缘转型过渡期,致使该区内部及周缘不同构造古地理环境下地层沉积特征差异较大[1-4]。不仅古地理环境复杂,而且地质事件频繁,发生过生物、物理、火山、化学事件和突变沉积事件等[5-6]。这使得不同地层分区间很难建立清晰、准确的年代等时地层格架。自20世纪50年代以来,奥陶系先后经历了3统6阶、2统8阶和4统6阶3种划分方案,截至2008年,全国地层委员会出台了3统7阶的划分标准,但各阶命名和古生物特征仍与国际标准存在诸多差异[7]。另外,各地层小区(盆地西缘地层、东部地层小区和南缘地层小区)地层命名冗杂,10余套层组近50个命名,致使不同地层小区内与小区间组、段划分对比存在较大差异与分歧[8-12]。

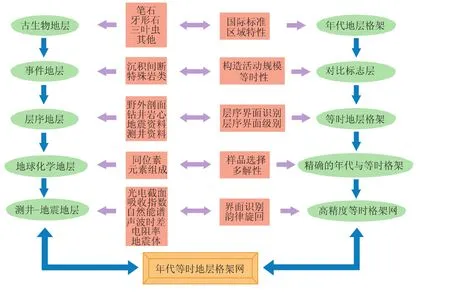

鄂尔多斯盆地奥陶系一直存在地层划分与对比问题,单一的划分对比方法难以建立全盆地年代等时地层格架。长期以来,按照陆相碎屑岩的研究思路和方法研究碳酸盐岩,虽然取得了一些成果,但也存在诸多不足。随着中国海相碳酸盐岩研究的逐步深入,在综合应用地质、地球化学、地球物理资料的基础上,受全息地层对比方法启发,建立了一套适用于复杂海相环境的地层划分与对比技术流程(图1),其中古生物地层对比是基础,通过与国际标准化石带和区域化石带进行系统对比,可以初步建立年代地层序列;重要地质事件是标志,通过对一些特殊地质事件的识别,可以建立区域乃至全球的年代对比标志层,进而间接界定地层年代和进行区域对比;层序界面识别是关键,通过各级层序划分与对比,可以初步建立较高精度的等时地层格架;地球化学数据是补充,通过不同种类地球化学数据测试分析,可以进一步弥补和修正古生物、事件、层序所建立的年代等时地层格架;井-震结合对比是核心,特别是对于油气勘探开发盆地,通过大规模井-震结合一体化解释,可以建立盆地高精度等时地层格架网。

图1 鄂尔多斯盆地奥陶系地层划分与对比技术流程

2 古生物地层是基础

目前国际上主要应用笔石、牙形石、三叶虫、浮游有孔虫、菊石(主要集中在中生界)等进行地层对比和半定量测年,其中奥陶系主要为笔石和牙形石,并在中国华南地区建立了3个金钉子剖面(世界上奥陶系共有7个金钉子剖面)[13-15]。

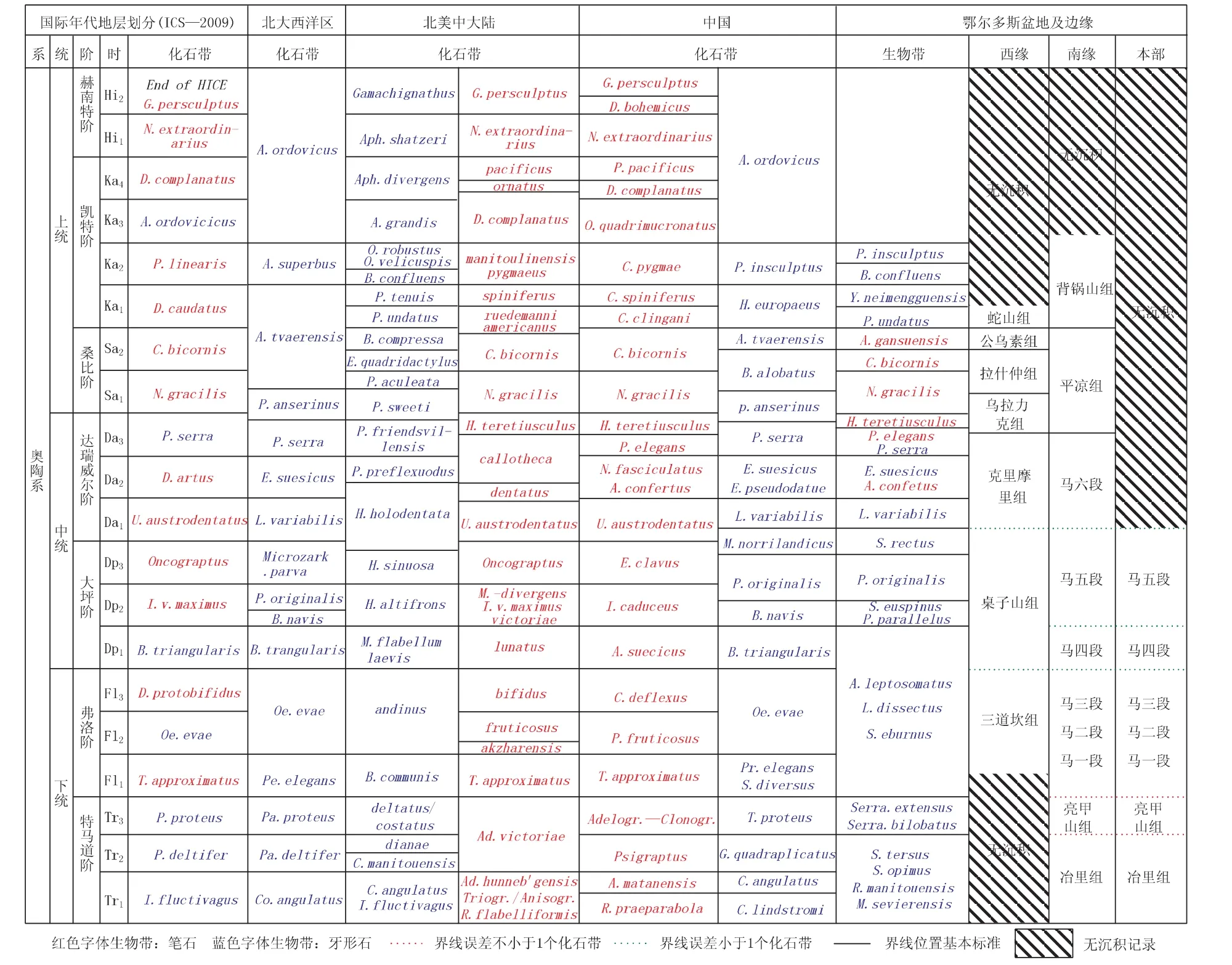

尽管近20 a来,强调牙形石与笔石等浮游生物群在地层划分与对比中的重要性,但实际上华北地台与国外其他地区的准确对比仍不是很清楚,甚至与华南深水相标准笔石带的对比也有一定困难,主要原因是华北台地相中发现的标准化石很少,缺乏可对比性。虽然华北地台下古生界地层相对一致,但不同构造背景下地层发育也存在差别,尤其是边缘地区,仅依靠岩石地层单位对比是有困难和局限的,往往造成穿时和其他相关问题[8-9]。通过古生物地层对比,初步实现了鄂尔多斯盆地奥陶系与2013年国际地层委员会最新公布的奥陶系年代划分方案的对接(图2)。图2中生物化石带由文献[8-9]和文献[16-28]综合整理而得,各生物地层单元类型为延限带。图2中,3个化石带与国际生物化石带相对应(笔石C.bicornis和N.gracilis,牙形石P.serra),主要为桑比阶(S2和S1)和达瑞威尔阶(D3);2个化石带与北美中大陆化石带相对应(牙形石P.undatus和B.confluens),主要为凯特阶(Ka1和Ka2);3个化石带与北大西洋化石带相对应(牙形石E.suesicus、L.variabilis和P.originalis),主要为达瑞威尔阶(Da1和Da2)和大坪阶(Dp2)。通过上述对比可以看出,盆地奥陶系近60%的地层年代基本确立,其中上统包括盆地西缘的蛇山组、公乌素组、拉什仲组、乌拉力克组,盆地南缘的背锅山组和平凉组,盆地内部缺失;中统包括盆地西缘的克里摩里组和桌子山组,盆地南缘和内部的马六段、马五段和马四段;下统包括盆地西缘的三道坎组,盆地南缘和内部的马三段、马二段、马一段、亮甲山组和冶里组。从图2可以看出,盆地上统各套地层可以对应到化石带,界线基本清楚。中统桌子山组和马四段下部缺少可直接对比的生物化石带,下界不能确定,误差小于一个化石带。下统各套地层对比误差最大,通常大于一个化石带,安太庠等[8-9]研究认为,牙形石A.leptosomatus、S.eburnus和L.dissectus至少对应Fl2下界,但具体不详,其他下伏地层未能与国际和区域标准化石带相匹配,因此,具体对应关系暂不能定。

3 重要地质事件是标志

在达瑞威尔期末和桑比期,发育大规模的火山活动达10余次,其中最大规模发生在达瑞威尔期末[29-32],并沉积了约50 cm的火山凝灰岩,该套地层在盆地西缘和南缘的残留地层中广泛分布,成分主要为火山碎屑(80%)、陆源石英(10%)和杂基(10%)[33]。

该套凝灰岩之所以能作为区域对比标志层,不但在鄂尔多斯盆地广泛分布,在当时全球范围内的其他板块也广泛发育,如冈瓦娜大陆、劳伦大陆、波罗的海板块、华南板块和华北板块等都具有大量报道[29-32]。这些火山凝灰层为恢复该时期的构造古地理环境提供了有利借鉴。达瑞威尔期末,联合古陆开始解体,各大板块相继拆离,鄂尔多斯盆地位于华北板块边缘,受周缘火山活动影响,沉积了一套较厚的火山凝灰岩[33]。至乌拉力克早期,火山活动频率达到高峰,盆地周缘断层由盆地外缘向盆地内部活动加剧,因而沉积了多套薄层状的火山凝灰岩。可以说,这套具有全球标志特征的火山凝灰岩,为有效划定地质时代提供了较为准确的时间标尺,特别是对于野外剖面地层的识别和划分,具有重要意义。

随着同位素地质年龄测定技术的发展和应用,对火山岩类进行精确测年已经成为现实,主要方法有U-Pb、Ar-Ar、Rb-Sr、Sm-Nd、Re-Os法和(UTh)/He法等[34]。晚于寒武纪的年轻地质体,近年来已获得了大量的年龄数据,在构造演化、“金钉子”时代确定以及生物进化等方面取得了重要进展。由于鄂尔多斯盆地西缘和南缘在达瑞威尔阶和桑比阶具有较好的生物化石带控制以及突变的岩性界面,因此,火山灰测年一直没有被提上日程,只有少数学者[33]在早期进行了矿物成分测试以及大地构造背景分析等。除了生物突变和火山喷发,还可应用地壳升降运动、气候异常、地磁极倒转、海平面升降和地球化学条件突变等进行地层划分和对比[6,35-36]。

图2 鄂尔多斯盆地与国际及区域标准生物带地层对比关系

4 层序界面识别是关键

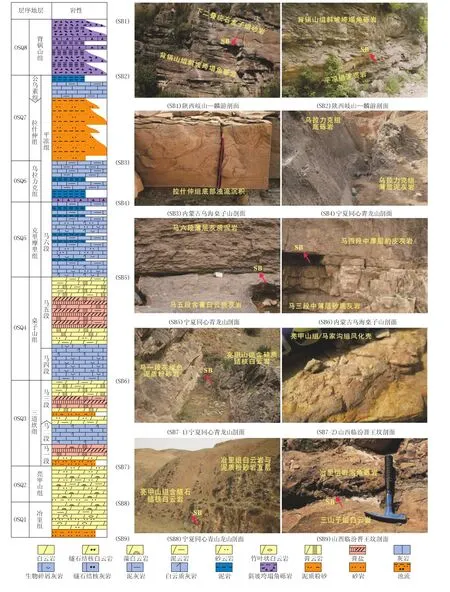

通过对鄂尔多斯盆地奥陶系野外基干剖面和辅助剖面的详细观测可知,层序界面的表现形式主要有6种[37-47],分别为古风化壳(地壳表层岩石经长期风化作用所形成的分布于地壳表层的残积物)、古喀斯特(地质历史时期发育并被后来沉积物所覆盖的古岩溶作用面)、斜坡重力流冲刷侵蚀面(台地边缘垮塌或斜坡侵蚀作用形成的不规则界面)、盆地内浊流侵蚀面(相对海平面快速下降时盆地内发育的浊流对前期沉积冲刷侵蚀所形成的不规则界面)和岩性、岩相转换面。鄂尔多斯盆地奥陶系综合柱状图,各层序界面分布及特征如图3所示。

图3 鄂尔多斯盆地奥陶系地层综合柱状图及层序界面特征

古风化壳主要发育在寒武系、冶里组分界(图3中SB9)和亮甲山组、马一段分界(图3中SB7-1,2),古喀什特主要发育在马五段、马六段(克里摩里组)分界(图3中SB5),这三大界面在野外和地震剖面上均较容易识别,为全盆地层序地层划分对比奠定了基础。斜坡重力流冲刷侵蚀面主要分布在马六段(克里摩里组)、乌拉力克组(平凉组)分界(如图3中SB4)和平凉组、背锅山组分界(图3中SB2),其中乌拉力克组(平凉组)底部首先发育2~3m的斜坡垮塌灰砾岩重力流,之后突变为泥岩和微晶灰岩互层(图3中SB4)。

至背锅山期,盆地周缘板块加速汇聚碰撞抬升,致使盆地周缘发育多期斜坡重力流,特别是盆地南缘保存完好,砾石悬浮于泥岩基质中,直径为5~50cm不等,属重力流近源沉积。深水浊流侵蚀面主要发育在乌拉力克组、拉什仲组分界(图3中SB3),拉什仲期盆地西缘受伊盟古陆、阿拉善古陆、华西古陆运动以及古气候变化多重影响,普遍发育深水浊流沉积,因此,浊流侵蚀面为二者地层界线的有力佐证。岩性、岩相转换面主要发育在马一段、马二段分界,马二段、马三段分界,马三段、马四段分界(图3中SB6),马四段、马五段分界以及亮甲山组、冶里组分界(图3中SB8)。作为地层对比中应用最为普遍的一种界面形式,其受局部沉积环境影响较大,同时又具有多解性,因此,需结合其他类型的层序界面综合分析,以免出现穿时。

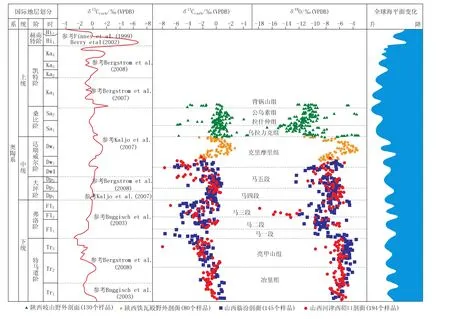

图4 鄂尔多斯盆地与全球标准剖面稳定同位素对比

5 地球化学数据是补充

研究区碳氧稳定同位素负向漂移有2种成因。

(1)在封闭、局限环境里形成的灰岩和白云岩具有较低的δ13C值,因为生物成因的CO2气体不易散发,然而蒸发作用会将大量的16O带走,使18O相对富集。这种信息对于研究沉积环境,尤其是缺少化石的沉积相分析和地层划分对比显然十分有用。鄂尔多斯盆地与全球标准剖面稳定同位素对比见图4,图中左侧红色曲线为国际地层委员会2008年公布的奥陶系标准碳同位素曲线[26-27],山西临汾剖面和河津西磑口剖面中的马一段、马三段和马五段就属于此种类型,表明受局限环境影响。

(2)在正常海相沉积中δ18O和δ13C值都较淡水相重,但当海相碳酸盐岩地层出现δ18O和δ13C值负向漂移时,则多与大气淡水风化淋滤有关。其中马一段、亮甲山组,马二段、马三段,马五段、克里摩里组以及乌拉力克组、拉什仲组界线处,均出现浅水暴露以及大气淡水影响所致的同位素负向漂移。

由图4可知,通过碳同位素对比,冶里组与亮甲山组均位于特马道阶,且亮甲山组底界位于Tr2中部,与全球海平面上升相对应。马一段、马二段和马三段均位于弗洛阶,具体界面对应关系如图4所示。马四段位于大坪阶,马五段跨越2个阶,上部延伸至达瑞威尔阶下部。其他组、段与国际标准剖面的对应关系与古生物地层、层序地层和事件地层的对比结果基本一致。通过与国际标准剖面碳同位素曲线和全球海平面变化曲线相比较[26-27],能够较为精确地标定各组、段的时间界线,基本误差小于一个时,有效弥补了因古生物缺失和不同级别层序界面对比混乱而带来的影响。

6 测井-地震结合对比是核心

在鄂尔多斯盆地,由于奥陶系二维地震资料品质较差和相邻测线难以闭合的缘故,建立盆地等时地层格架网主要依靠测井曲线。通过前4步的研究,基本建立了盆地地层划分与对比的标准剖面,接下来的任务就是建立井-震一体化连井剖面,进而明确测井曲线、地震数据体与层序界面和沉积体间的空间对应关系,建立较为精确的地质模型,从而真正了解盆地内部的沉积分布状况。

多年来,碳酸盐岩地层对比中测井曲线的选择一直是难点,没有定律可循,需根据不同沉积环境和沉积物类型的变化而变化。特别是大套灰岩或白云岩地层,传统的Pe和GR、SP曲线无法有效识别,因此,要借鉴其他曲线对该区地质环境的敏感响应,例如AC、RLLD和RLLS以及U-TH-K组合等。在研究区,Pe和GR、SP曲线的地质响应特征与其他盆地类似,不再赘述,下面主要介绍AC、RLLD和RLLS曲线在地层划分与对比中的一些潜在特性。

首先,有效区分岩性、岩相转换面。AC和RLLD和RLLS曲线在划分马四段与马五段地层界线时具有较好的效果。定探1井马四段与马五段经过后期成岩作用改造,表现为大套白云岩,Pe和GR、SP曲线在二者界面无明显反应,所以该套地层也曾一度划分为马四段,致使定探1井区靠近古隆起附近出现了较厚的地层沉积,这与当时的古地理环境相悖。根据古地理环境恢复可知,定探1井区附近主要为局限海沉积,马四段岩性主要为局限海生物颗粒滩相白云岩和云灰岩,马五段主要为局限海含膏纹层云岩和灰云岩,二者界面为岩性、岩相转换面。在其他曲线无明显反应的情况下,AC、RLLD和RLLS曲线却出现了界面突变,有效地识别了二者的界线。上述情况的出现,可能与2种因素有关:一是上述3种曲线对地层岩性变化较为敏感,特别是少量石膏类矿物的存在;二是马五段底界可能存在膏模孔。但如果是后者,通常RLLD和RLLS曲线会出现正幅度差,且垂向深度较大。

其次,能有效划分古风化壳或古喀斯特。RLLD和RLLS曲线在识别古风化壳方面也显示出了前所未有的潜质。寒武系上部三山子组和冶里组之间存在沉积间断,并在盆地大范围内发育古风化壳和古喀斯特,但这一界面在部分井段的Pe和GR、SP曲线中较难识别,变化幅度弱且特征不明显,但RLLD和RLLS曲线幅度差的出现开辟了一条新的途径,并在盆地其他井地层划分对比中发挥了积极作用。

海相盆地井-震结合是必不可少的一种技术手段,特别是在勘探初期,对于了解井间地层变化趋势以及恢复古地理边界具有良好的效果。通过井-震结合一体化解释,基本建立了盆地及周缘的等时地层格架网,全面厘定了盆地内各个分区的地层划分及对应关系[27],主要包括2个二级层序和8个三级层序,盆地内各组、段对应关系如图5所示。建议保留地层命名如下:盆地中东部主要发育冶里组、亮甲山组和马家沟组(马一段—马六段),以白云岩—膏盐岩沉积为主;盆地西部主要发育三道坎组、桌子山组、克里摩里组、乌拉力克组、拉什仲组、公乌素组和蛇山组,以台地灰岩—深水岩系为主;盆地南部主要发育冶里组、亮甲山组和马家沟组(马一段—马六段)、平凉组和背锅山组,以台地灰岩—深水岩系为主。

7 讨论

在借鉴国、内外海(陆)相地层对比方法基础上,同时结合鄂尔多斯盆地奥陶系自身特点,总结并建立了一套适用于复杂海相环境下的地层划分与对比技术流程,主要包含5个模块,简称“五步法”,依次为古生物年代地层模块、事件年代地层模块、层序等时地层模块、地球化学年代等时地层模块和井-震等时地层模块。

图5 鄂尔多斯盆地各分区地层划分与国际标准划分方案的对应关系

古生物年代地层模块:古生物研究是盆地地层划分与对比的前提和基础,通过与研究程度较高地区进行跨界对比,即与国际或者区域标准化石带进行系统对比,可以初步建立研究区与对比区之间的古生物地层对比关系,进而间接确立地层年代序列。从古生物对比来看,可以建立不同区域乃至全球范围内的地层划分对比与定年,适用于地质条件复杂、地球物理资料匮乏和研究程度较低的地区,因此,古生物地层对比是基础,为初步确定大套地层年代序列提供了重要依据。

事件年代地层模块:通过一些特殊地质事件的识别,例如板块汇聚、火山活动、天体撞击、冰川消融等,可以建立区域乃至全球的对比标志层,进而间接界定研究区的地层年代和进行区域对比。可以说,事件地层学既具高分辨率,又具灵敏性,不受盆地大小和地质条件的限制。

层序等时地层模块:通过各级层序界面的识别和层序的划分与对比,特别是海相大套碳酸盐岩地层,理论上可以建立起准层序—准层序组—层序或者短期—中期—长期的多级地层对比关系,但在现有技术条件和资料条件下,通常只能初步建立起三级及其以上精度的等时地层格架,大规模高精度应用于盆地难度仍然很大。特别是低级别层序的划分,同一套地层往往具有多种划法,这与目前国际上层序地层模式多样化及层序边界界定多元化有关。

地球化学年代等时地层模块:地球化学数据是补充,通过不同种类地球化学数据测试分析,可以进一步弥补和修正古生物、事件、层序所建立的年代等时地层格架。其中元素与同位素地球化学在地层划分与对比中应用最为广泛,具有定年和等时对比的双重作用。但由于该方法需要样品数量巨大,能否系统取样与分析测试成本受到较大限制,因此,只能作为盆地高精度地层划分与对比的补充。

井-震等时地层模块:井-震结合对比是核心,特别是油气勘探开发盆地,通过大规模井-震一体化解释,同时结合岩相法、地层厚度法、旋回对比法等,最终建立起盆地高精度年代等时地层格架网。

8 结论

(1)“五步法”各模块循序渐进,由年代地层格架(古生物地层模块和事件地层模块)—等时地层格架(层序地层模块)—年代等时地层格架网(地球化学模块和井-震地层模块),不仅明确了各模块在地层研究工作中的作用和意义,同时也规范了各流程间的操作顺序,可对类似盆地的地层研究工作提供指导和借鉴。

(2)通过鄂尔多斯盆地地层对比最终实现了与国际标准地层划分方案的接轨,其中冶里组和亮甲山组对应特马道阶,马一段—马三段对应弗洛阶,马四段和马五段下部对应大坪阶,马五段上部和马六段对应达瑞威尔阶,平凉组对应桑比阶,背锅山组对应凯特阶,普遍缺失上统赫南特阶。

[1]付金华,郑聪斌.鄂尔多斯盆地奥陶纪华北海和祁连海演变及岩相古地理特征[J].古地理学报,2001,3 (4):25-34.

[2]杨华,席胜利,魏新善,等.鄂尔多斯多旋回叠合盆地演化与天然气富集[J].中国石油勘探,2006,23 (1):17-24.

[3]赵振宇,郭彦如,王艳,等.鄂尔多斯盆地构造演化及古地理特征研究进展[J].特种油气藏,2012,19 (5):15-20.

[4]杨华,付金华,包洪平.鄂尔多斯地区西部和南部奥陶纪海槽边缘沉积特征与天然气成藏潜力分析[J].海相油气地质,2010,15(2):1-13.

[5]贾振远,蔡华,蔡忠贤,等.鄂尔多斯地区南缘奥陶纪层序地层及海平面变化[J].地球科学——中国地质大学学报,1997,22(5):491-503.

[6]汪啸风,柴之芳.奥陶系与志留系界线处生物绝灭事件及其与铱和碳同位素异常的关系[J].地质学报,1989,63(3):255-264.

[7]陈旭,戎嘉余,张元动,等.奥陶纪年代地层学研究评述[J].地层学杂志,2000,24(1):18-26.

[8]安太庠,张放,向维达,等.华北及邻区牙形石[M].北京:科学出版社,1983:10-38.

[9]安太庠,郑昭昌.鄂尔多斯盆地周缘的牙形石[M].北京:地质出版社,1990:12-127.

[10]陕西省区域地层表编写组.西北地区区域地层表[M].北京:地质出版社,1983:33-56.

[11]宁夏回族自治区地质矿产局.中华人民共和国地质矿产部地质专报——区域地质·第22号[M].北京:地质出版社,1990:16-44.

[12]陕西省地质矿产局.中华人民共和国地质矿产部地质专报——区域地质·第13号[M].北京:地质出版社,1989:20-115.

[13]Chen Xu,Rong Jiayu,Fan Junxuan,et al.The global boundary stratotype section and point(GSSP)for the base of the Hirnantian Stage(the uppermost of the Ordovician System)[J].Epsodes,2006,29(3):183-196.

[14]Mitchell C E,Chen Xu,Bergstrom S M,et al.Definition of a global boundary stratotype for the Darriwilian Stage of the Ordovician System[J].Episodes,1997,20(3): 158-166.

[15]Wang Xiaofeng,Svend Stouge,Bernd-D Erdtmann,et al.A proposed GSSP for the base of the Middle Ordovician Series:the Huanghuachang section,Yichang,China[J].Episodes,2005,28(2):105-117.

[16]陈旭,戎嘉余,樊隽轩,等.扬子区奥陶纪末赫南特亚阶的生物地层学研究[J].地层学杂志,2000,24 (3):169-175.

[17]陈旭,戎嘉余,樊隽轩,等.奥陶系上统赫南特阶全球层型剖面和点位的建立[J].地层学杂志,2006,30(4):289-305.

[18]陈旭,Stig M Bergstrom.奥陶系研究百余年:从英国标准到国际标准[J].地层学杂志,2008,32(1):1-14.

[19]汪啸风.中国奥陶纪古地理重建及其沉积环境与生物相特征[J].古生物学报,1989,28(2):234-248.

[20]汪啸风.全球奥陶系年代地层学的研究——进展与问题[J].地球科学进展,1993,8(1):28-34.

[21]汪啸风,Erdt B D.“赫南特阶”和奥陶系—志留系界线的厘定[J].华南地质与矿产,1999(3):12-18.

[22]汪啸风,陈孝红,陈立德,等.贵州关岭生物群研究的进展和存在问题(代序)[J].地质通报,2003,22 (4):221-227.

[23]汪啸风,陈孝红,王传尚,等.中国奥陶系和下志留统下部年代地层单位的划分[J].地层学杂志,2004,28(1):1-17.

[24]汪啸风,Stouge S,陈孝红,等.全球下奥陶统—中奥陶统界线层型候选剖面——宜昌黄花场剖面研究新进展[J].地层学杂志,2005,29(B11):467-489.

[25]Wang Xiaofeng,Svend Stouge,Chen Xiaohong,et al.The global stratotype section and point for the base of the middle Ordovician Series and the Third Stage(Dapingian)[J].Episodes(Journal of International Geosciences),2009,32(2):96-113.

[26]Bergström S M,Chen Xu,Gutierrez Marco J C,et al.The new chronostratigraphic classification of the Ordovician System and its relations to major regional series and stages and δ13C chemostratigraphy[J].Lethaia,2009a,42(1):97-107.

[27]Bergström S M,et al.First documentation of the Ordovician Guttenberg δ13C excursion(GICE)in Asia:chemostratigraphy of the Pagoda and Yanwashan formations in southeastern China[J].Geological Magazine,2009,146(1):1-11.

[28]Webby Barry D,Roger A Cooper,Stig M Bergström,et al.Stratigraphic framework and time slices[M].Columbia University Press,New York,NY,2004:41-47.

[29]Huff W D,Kolata D R,Bergström S M,et al.Largemagnitude Middle Ordovician volcanic ash falls in North America and Europe:dimensions,emplacement and post-emplacement characteristics[J].Journal of Volcanology and Geothermal Research,1996,73(4):285-301.

[30]Botting J P.The role of pyroclastic volcanism in Ordovician diversification[J].Geological Society,London,Special Publications,2002,194(1):99-113.

[31]Warren D Huff,Stig M Bergström,Dennis R Kolata.Gigantic Ordovician volcanic ash fall in North America and Europe:biological,tectonomagmatic,and eventstratigraphic significance[J].Geology,1992,20 (10):875-878.

[32]Graham A Shields,Giles A F Carden,Jan Veizer,et al.Sr,C,and O isotope geochemistry of Ordovician brachiopods;a major isotopic event around the Middle-Late Ordovician transition[J].Geochimica et Cosmochimica Acta,2003,67(11):2005-2025.

[33]袁卫国.鄂尔多斯盆地南缘中奥陶统火山凝灰岩的研究与意义[J].石油实验地质,1995,17(2):167-170.

[34]陈文,万渝生,李华芹,等.同位素地质年龄测定技术及应用[J].地质学报,2011,85(11):1917-1947.

[35]赵靖舟.事件地层学——建立地层界线的基本原则和方法[J].西安石油学院学报,1991,6(1):6-15.

[36]蔡雄飞.事件地层学与层序地层学在盆地研究中具同等作用[J].地层学杂志,1997,21(2):156-159.

[37]王峰,陈洪德,赵俊兴,等.鄂尔多斯盆地寒武系—二叠系层序界面类型特征及油气地质意义[J].沉积与特提斯地质,2011,31(1):6-12.

[38]郭彦如,赵振宇,付金华,等.鄂尔多斯盆地奥陶纪层序岩相古地理[J].石油学报,2012,33(A02):95 -109.

[39]鲍志东,李儒峰.鄂尔多斯盆地东西部奥陶系对比再研究[J].地质论评,1999,45(4):375-381.

[40]冯子齐,于炳松,曾秋楠,等.鄂尔多斯东南部页岩气储层特征及其主控因素[J].特种油气藏,2013,20 (6):40-43.

[41]王必金,包汉勇,郭战峰,等.湘鄂西区寒武系层序划分及其对油气勘探的意义[J].石油实验地质,2013,35(4):372-377.

[42]李景哲,张金亮,李存磊,等.层序地层学在应用中的两点误区[J].特种油气藏,2013,20(6):52-55.

[43]于正军.地震属性融合技术及其在储层描述中的应用[J].特种油气藏,2013,20(6):6-9.

[44]盛贤才,郭战峰,冯畅,等.鄂西渝东地区下寒武统石龙洞组成岩作用特征[J].特种油气藏,2015,22(4): 4-7.

[45]黄超.济阳坳陷断层聚集带划分及断块油藏分布规律[J].特种油气藏,2013,20(6):59-62.

[46]卢朝进,田海芹,王媛,等.塔东地区寒武纪—早奥陶世古地理格局新认识[J].特种油气藏,2015,22(4): 37-41.

[47]张琴,朱筱敏,董国栋,等.苏北盆地金湖凹陷戴南组成岩阶段划分及其油气地质意义[J].石油实验地质,2013,35(1):53-59.

编辑刘兆芝

TE121.3

A

1006-6535(2015)05-0009-09

20150601;改回日期:20150716

国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”项目“四川、塔里木等盆地及邻区海相碳酸盐岩大油气田形成条件、关键技术及目标评价”(2011ZX05004)

赵振宇(1980-),男,工程师,2004年毕业于石油大学(华东)资源勘查专业,2009年毕业于中国石油大学(华东)地球化学专业,获博士学位,现从事油气勘探工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.05.002