中国沉积盆地火山岩储层特征与油气聚集

2015-02-17毛治国朱如凯王京红都占海

毛治国,朱如凯,王京红,苏 玲,都占海

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083; 2.提高石油采收率国家重点实验室,北京 100083; 3.中国石油伊拉克公司,北京 100037)

中国沉积盆地火山岩储层特征与油气聚集

毛治国1,2,朱如凯1,2,王京红1,2,苏 玲1,2,都占海3

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083; 2.提高石油采收率国家重点实验室,北京 100083; 3.中国石油伊拉克公司,北京 100037)

在分析中国沉积盆地内火山岩发育构造背景与分布的基础上,通过观察、统计和实验测试大量的火山岩储层岩心样品,分析火山岩储层特征及油气聚集规律。研究认为:中国沉积盆地内火山岩主要发育在石炭—二叠、侏罗—白垩和古近—新近等3套层系,主要形成于俯冲造山后伸展裂陷、克拉通地幔柱和断陷3种构造环境;不同岩性火山岩均可形成有效储层;储集空间类型多样,以次生溶蚀孔、气孔、微裂缝为主,形成孔缝双介质储层;储层物性变化大,非均质性强,基本不受埋深影响,以中—较高孔隙度、低—特低渗的Ⅲ类和Ⅳ类储层为主;火山岩储层邻近烃源岩发育,有利火山岩油气聚集成藏;中国东西部火山岩油气藏存在近源和远源2种聚集模式,东部断陷以近源聚集为主,火山岩与烃源岩互层,西部近源与远源均存在。该研究可为中国火山岩的油气勘探提供依据。

火山岩储层;储集空间;油气聚集;准噶尔盆地;松辽盆地

0 引言

沉积盆地的形成演化与火山作用和火山岩密切相关,火山岩是各类沉积盆地充填系列的重要组成部分[1]。油气勘探实践表明,火山岩在大陆裂谷、大陆边缘、弧后前陆以及沟—弧体系等盆地中发育,具备油气储集条件,可以形成油气藏[2-5]。目前,已在全球五大洲20多个国家300余个盆地中发现火山岩油气藏或油气显示,火山岩已成为油气勘探开发的重要新领域[6]。中国已在松辽、渤海湾、海拉尔、二连、准噶尔、三塘湖、塔里木、四川、江汉、苏北等盆地发现火山岩油气藏,累计探明石油储量达数亿吨、天然气储量达数万亿方,初步形成了东、西部2个火山岩大油气区[7-10]。此次研究针对中国主要含油气盆地发育的不同时代、不同类型火山岩油气藏,在其储层特征分析的基础上,研究其油气聚集与分布规律,为火山岩的油气勘探提供依据。

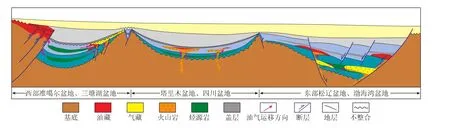

1 火山岩发育构造背景与分布特征

中国东西部对应上古生界、中生界、新生界3个构造层,各沉积盆地内火山岩主要发育在石炭—二叠、侏罗—白垩和古近—新近等3套层系(图1、2)。整体而言,西部地区火山岩多发育于古亚洲洋构造域的海相或海陆过渡相环境,发育集中于晚古生代,以中基性火山岩为主;东部地区火山岩发育于西太平洋被动大陆边缘的陆相环境,时代较新,以中新生代为主,岩性主要为中酸性火山岩(图1、2)。

1.1 中国东部太平洋构造域

中国东部显生宙经历了古亚洲洋构造域、古亚洲洋与环太平洋构造域的叠加与转换、太平洋构造域三大构造演化阶段[11-12],火山岩盆地的形成与演化主要受太平洋动力体系控制,蒙古—鄂霍茨克洋剪刀差式闭合也可能对早白垩世盆地的形成带来一定的影响[13-15]。中国东部大规模火山活动主要发生在早白垩世和古近纪2个地质时期[16-17]。早白垩世强烈的火山活动在松辽、海拉尔、二连等盆地断陷层序中形成大量火山岩;古近纪火山岩主要分布在渤海湾盆地和深大断裂带附近,2期重要火山事件分别是依泽奈歧板块、太平洋板块向东亚大陆边缘俯冲[18-20],东部地幔强烈上隆、岩石圈大规模拆沉和伸展减薄的地球动力的构造响应[21-22]。

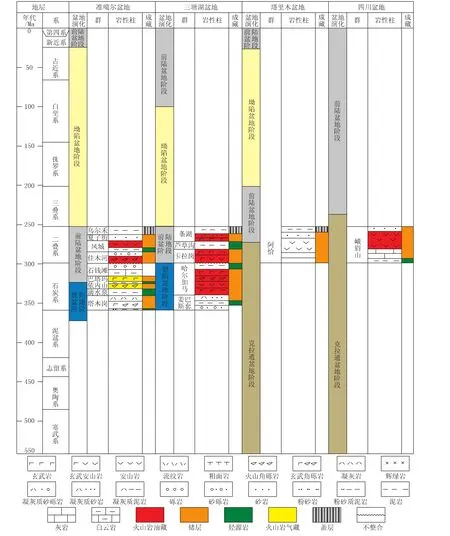

图1 中国西部沉积盆地演化与火山岩油气分布

松辽、海拉尔、二连等3个盆地中火山岩主要发育于早白垩世,其火山岩分布广,厚度大,多与烃油岩互层,成储条件好。勘探证实,松辽盆地中深层已探明的天然气有87%赋存在该套火山岩中;渤海湾盆地古近纪火山岩类在盆地断陷层序中广泛发育,并形成较大规模的火山岩油藏(图1、2)。以上充分表明,早白垩世和古近纪2期构造-火山事件不仅控制大规模火山岩的形成和分布,也为火山岩储层的发育和大规模火山岩油气藏的形成奠定了基础[23]。

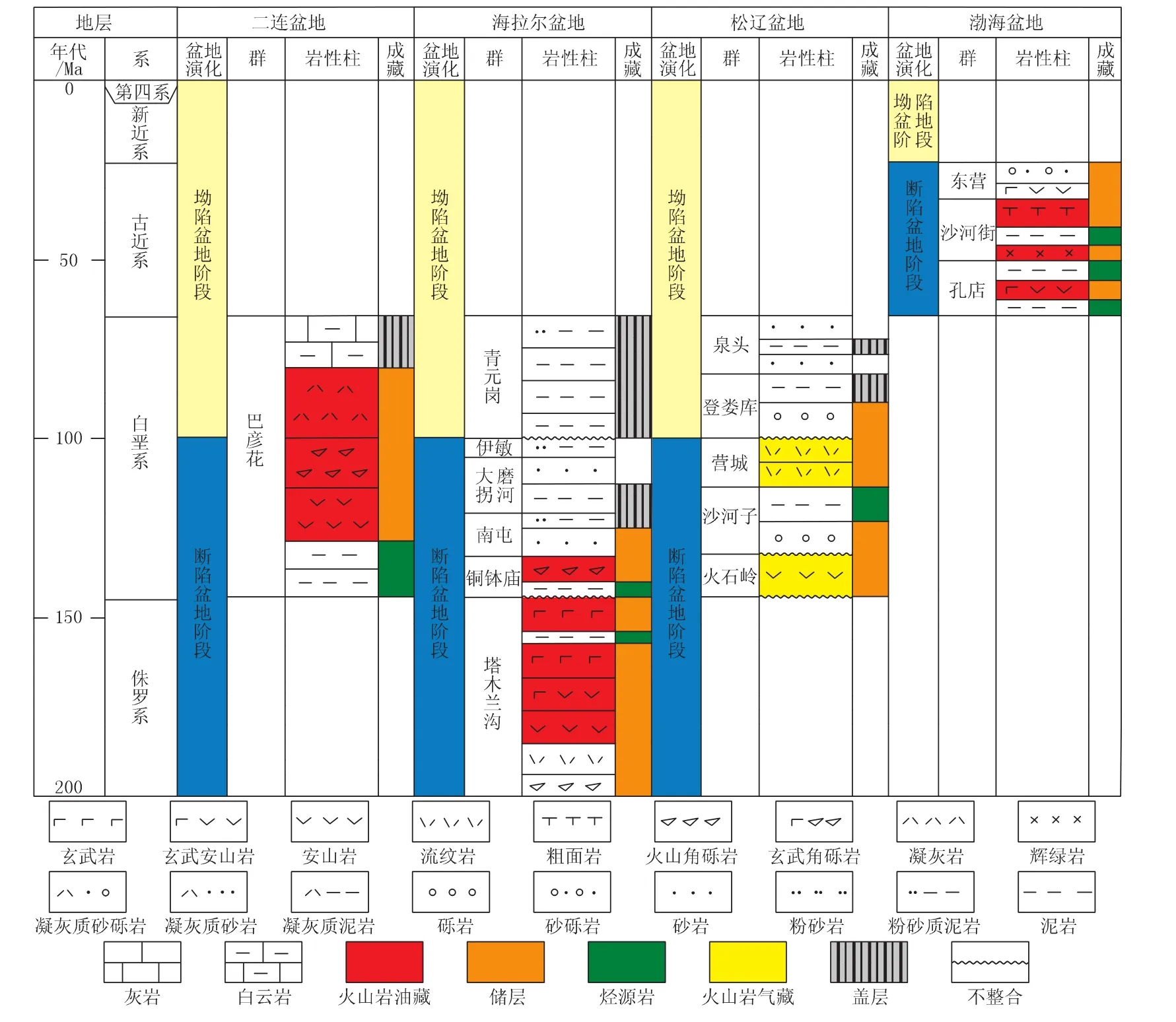

图2 中国东部沉积盆地演化与火山岩油气分布

1.2 中国西部古亚洲洋构造域

中国西部盆地主要是晚古生代以来多期形成的叠合盆地[24-26],经历了长期的地质演化,发育古生界拼合结构、中生界的泛盆地层序和上部的复合造山层序[27],中新生代构造作用对古生代盆地改造强烈[28-30]。已发现的油气藏普遍具有调整、改造、破坏和再富集的特征。不同类型盆地的油气聚集受不同地质背景控制,如克拉通盆地的油气聚集主要受古隆起及其斜坡带控制,前陆盆地的油气聚集主要受前陆冲断带构造的控制[31-33]。

西部火山岩油气藏主要分布在准噶尔、塔里木、三塘湖和四川等盆地[12,34-37],其中以新疆北部地区的准噶尔盆地和三塘湖盆地火山岩油气藏分布面积、规模和储量最大。

前人大量研究表明,准噶尔盆地主要受控于古亚洲洋多旋回开合和周边造山带的演化,为一大型多旋回叠合盆地[24,39]。泥盆纪至二叠纪,准噶尔盆地及邻区为古亚洲洋消亡及陆—陆碰撞阶段。晚古生代特别是石炭纪是准噶尔盆地构造体制的重要转折时期。石炭纪前盆地位于古亚洲洋海域,是以洋盆俯冲、闭合、陆块碰撞为特点的造山期;石炭纪后是以陆内伸展、拗陷和造山为特点的盆地发育期。转折时期的石炭纪,构造活动强烈,火山作用活跃。尤其是在晚石炭世,盆地由开放型的海相盆地转化为封闭的内陆盆地,陆—陆强烈碰撞,导致岩浆活动,火山大规模喷发,形成石炭—二叠纪的区域性火山岩分布。该火山岩层主要为基性—中性的玄武岩、玄武安山岩、安山岩,部分夹有酸性流纹岩和火山碎屑岩。

综上所述,中国含油气盆地内的火山岩形成于俯冲造山后伸展裂陷(如石炭—二叠纪准噶尔、三塘湖盆地)、克拉通地幔柱(如二叠纪塔里木、四川盆地)、断陷盆地(如侏罗纪—白垩纪银额、二连、海塔、松辽盆地及古近纪渤海湾盆地)等构造环境。火山岩出现于盆地基底(晚古生代)拼合阶段(新疆北部地区盆地群)、早期断陷阶段(东部盆地群)、不同盆地原型叠合阶段(塔里木盆地、四川盆地)等不同的构造时期(图1、2)。

2 火山岩储层特征

火山岩是火山作用形成的一系列产物经过冷却、固结等作用形成的岩石类型,与沉积岩在形成条件、发育环境、分布规律等方面有很大不同[40]。因此,火山岩油气储层特征明显有别于沉积岩。综合来看,火山岩储层是火山作用、构造作用、成岩与流体作用、表生与埋藏改造作用等多种因素综合作用结果,其特征与岩浆性质、火山喷发方式与火山机构类型、火山岩岩性、岩相以及火山岩形成后暴露、埋藏过程中各种流体与岩石的相互作用密切相关。

2.1 不同岩性火山岩均可形成有效储层

由于构造背景的复杂性,形成了中国含油气盆地内火山岩分布层系多、岩石类型多的特点,其中熔岩类主要有玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩、粗面岩等;火山碎屑岩类主要包括集块岩、火山角砾岩、凝灰岩、熔结火山碎屑岩等,另外还有辉绿岩、花岗岩等侵入岩类。上述岩类,均可形成有效储层,并已发现油气藏(图1、2)。

2.2 储集空间类型多样,以次生溶蚀孔、气孔、微裂缝为主

与沉积岩相比,火山岩储集空间类型和组合更加复杂多样。

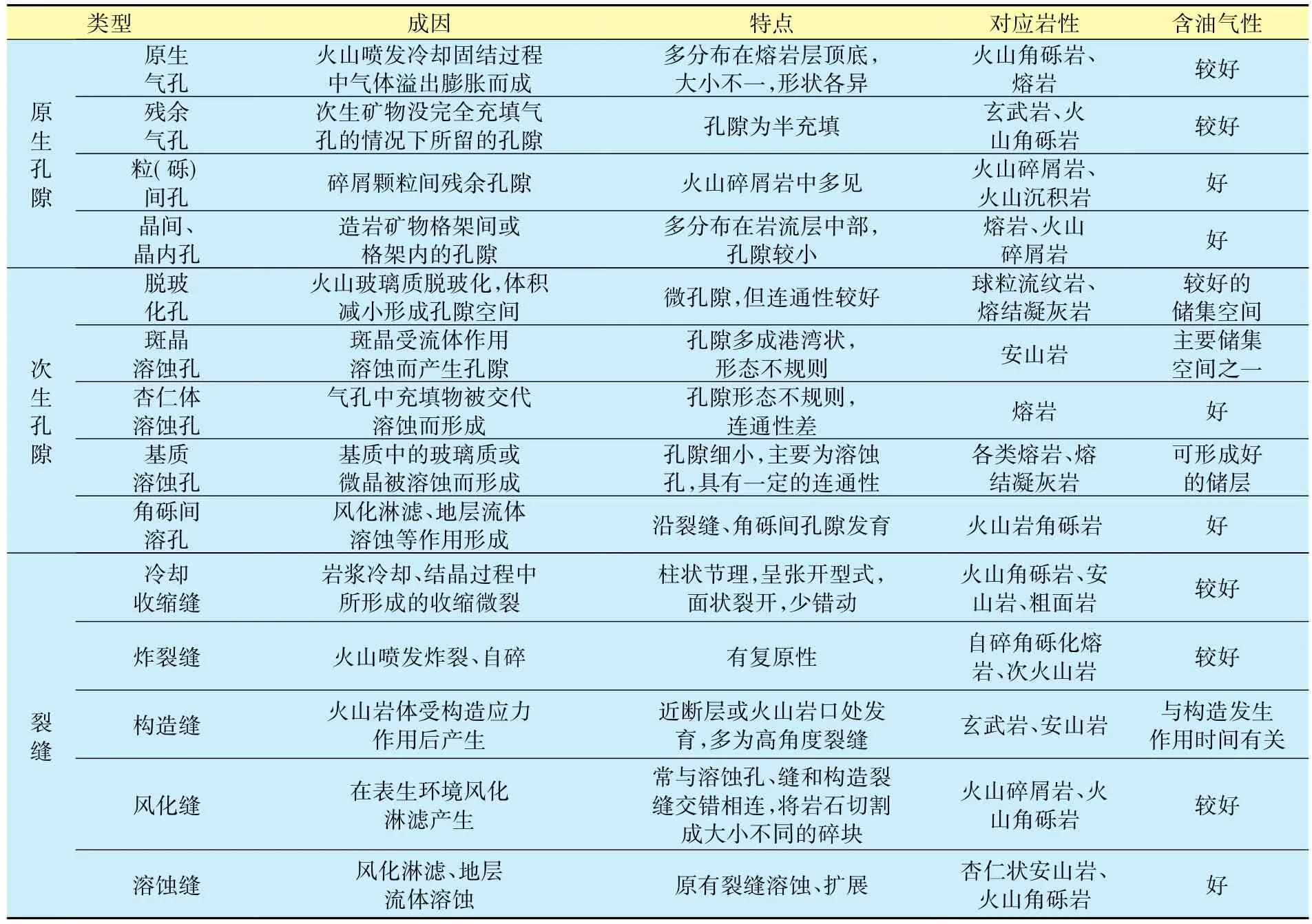

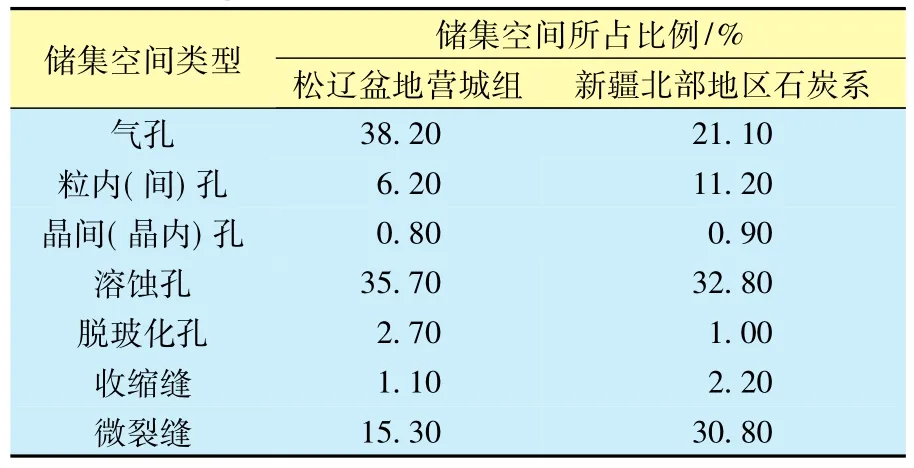

通过观察和分析大量的岩石样品、微观岩石薄片及铸体薄片,根据其成因差异,火山岩储层的储集空间类型可以分为三大类14小类(表1)。原生孔隙主要为火山喷发物形成的气孔及未被完全充填的残余孔隙、火山角砾(粒)间孔、晶间微孔等。次生孔隙主要为火山玻璃脱玻化形成的脱玻化孔及各种晶体矿物、颗粒溶蚀、蚀变所形成的溶孔、溶洞。裂缝的形成原因主要有3种:①火山喷发和岩浆冷却固结过程中形成炸裂缝、收缩缝;②构造作用所形成的构造缝;③火山岩在表生环境风化淋滤或埋藏环境地层流体溶蚀形成的各种风化缝、溶蚀缝。

表1 中国火山岩储层储集空间类型和特征

上述不同类型的储集空间,在火山岩储层中的作用也存在差异。其中,气孔和溶蚀孔为主要储集空间,一般含油较多;构造缝和风化缝主要起输导作用,连通气孔、溶蚀孔等储集空间,也可成为储集空间,但规模较小(表2)。

表2 中国典型火山岩储层孔隙类型与比例

2.3 储层非均质性强,以中—较高孔隙度、低—特低渗为主

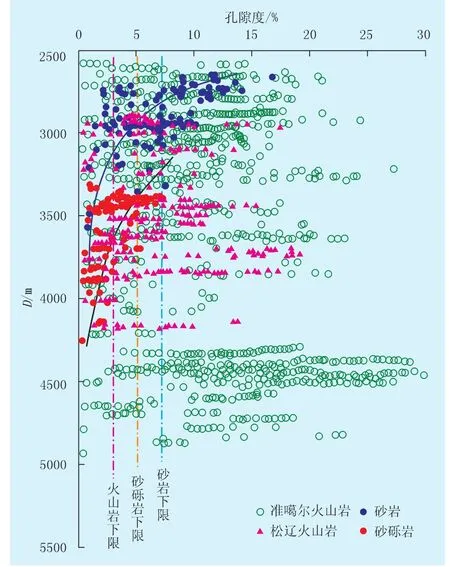

火山岩储集层的储集空间具有多样性,不同储集空间相互组合,形成孔、缝双介质储层,孔隙结构复杂,导致物性变化大,非均质性非常严重。统计准噶尔、三塘湖、松辽等盆地火山岩(2244块样品)物性表明,火山碎屑岩、熔岩均可成为有效储层,孔渗相关性差,以中—较高孔隙度、低—特低渗透率的Ⅲ类和Ⅳ类储层为主。孔隙度最大可超过30%,平均为10%左右;渗透率显示出强烈的非均质性,最大超过1 000×10-3μm2,但总体上较低,大多数小于1×10-3μm2,其中很大部分小于0.01× 10-3μm2(图3)。

图3 火山岩孔隙度与渗透率关系

2.4 储层物性基本不受埋深影响

通过松辽盆地与准噶尔盆地钻井岩心物性分析测试发现,沉积岩储层孔隙度随埋深增加,孔隙度呈指数型降低,超过4 000 m,孔隙度低于其下限,储层基本无效;而火山岩储层在4 000 m以下,仍有大量有效孔隙发育,并且随埋深增加,孔隙度无明显的变化,即岩石物性基本不受埋深影响。在埋深大于4 500 m时,仍具有较好的储集物性,孔隙度可达37.20%,平均为12.12%(图4)。

火山岩与沉积岩储层物性随埋深变化的差异,主要源于二者成岩方式的差异。火山岩为高温岩浆直接冷却固结成岩,岩石坚硬致密,抗压强度一般为100~350 MPa,深埋情况下储层物性变化不大;而沉积岩为碎屑颗粒堆积,抗压强度一般小于100 MPa,随埋藏上覆压力增加,逐步压实固结成岩,岩石颗粒间接触由点接触变线接触、凹凸接触,物性也随之变差。因此,超过4 500 m火山岩仍有优质储层发育。由此可见,在深层油气勘探中,火山岩层段可以作为重点领域和目标进行勘探。

图4 火山岩储层与沉积岩储层孔隙度、埋深对比

3 火山岩储层油气聚集规律

火山岩本身不能生成有机烃类,作为一类特殊的油气储层,其油气主要在有利储盖配置区聚集。从火山岩储层与烃源岩的纵横配置关系来看,火山岩储层中的油气主要存在近源与远源2种聚集模式(图5)。近源聚集指纵向上火山岩与烃源岩同层或基本同层,平面上火山岩储层主要分布在生烃范围之内,一般形成岩性或构造-岩性油气藏;远源聚集指纵向上火山岩与烃源岩异层,平面上火山岩储层主要分布在生烃范围之外,一般形成地层或构造油气藏。从已发现的大型火山岩油气藏来看,以近源聚集为主(图5)。

图5 中国火山岩储层油气聚集模式

松辽盆地深层下白垩统火山岩气藏属典型的近源聚集[41-44]。储层为火石岭组和营城组的火山岩,烃源岩为沙河子组(位于营城组之下)和营城组内部的暗色泥岩(图1、2)。纵向上,烃源岩与火山岩储集层近距离或直接接触,使得油气近距离运聚成藏。后期松辽盆地发育晚白垩世大型坳陷湖盆,构造不活跃,使得深层火山岩气藏保存较好,从而形成大型近源原生火山岩气藏。

渤海湾盆地古近系火山岩油藏主要为近源聚集。沙河街组是盆地主力烃源岩,该时期火山岩也较发育,被烃源岩所包围,形成典型的近源聚集(图1、2、5),如沙三段的辽河东部凹陷欧利坨子粗面岩油藏以及南堡凹陷基性火山岩气藏,均属此种类型。另外,孔店组部分侵入岩中也有油藏发现。

新疆北部地区石炭—二叠系发育的火山岩油气藏,既有近源聚集,也有远源聚集。其中,准噶尔盆地陆东地区石炭系火山岩气藏和三塘湖盆地牛东地区石炭—二叠系火山岩油藏以地层型的近源聚集为主,有利储层主要发育于石炭系顶部不整合面附近的风化淋滤火山岩体内,烃源岩为石炭系内部的暗色泥岩、煤和沉凝灰岩,盖层为石炭系不整合面上覆的二叠系和三叠系泥岩;准噶尔盆地西北缘石炭—二叠系火山岩油藏则以地层型的远源聚集为主(图5)。

总体来看,中国含油气盆地中的火山岩油气聚集,东部断陷盆地以近源组合为主,火山岩与烃源岩互层,主要分布在生烃凹陷内或附近,如渤海湾盆地下第三系和松辽盆地深层,火山岩发育在生烃层内(图5);西部发育近源与远源2种聚集类型,主要分布在大型不整合之下的火山岩风化壳内,形成地层油气藏,如准噶尔、三塘湖盆地石炭—二叠系火山岩,四川、塔里木盆地二叠系火山岩。

4 结论与认识

(1)中国沉积盆地内火山岩主要发育在石炭—二叠、侏罗—白垩和古近—新近等3套层系,主要形成于俯冲造山后伸展裂陷、克拉通地幔柱和断陷3种构造环境。整体而言,西部地区火山岩时代集中于晚古生代,以中基性火山岩为主;东部地区火山岩时代以中新生代为主,岩性主要为中酸性火山岩。

(2)中国火山岩储层岩石类型多样,熔岩类主要有玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩、粗面岩等;火山碎屑岩类主要包括集块岩、火山角砾岩、凝灰岩、熔结火山碎屑岩等,另外还有辉绿岩、花岗岩等侵入岩类。储集空间以孔缝双介质、强非均质性为特征,主要发育中—较高孔隙度、低—特低渗透率的Ⅲ类和Ⅳ类储层。

(3)火山岩储层邻近烃源岩发育,有利于火山岩油气聚集成藏。中国东西部火山岩油气藏存在近源和远源2种聚集模式,东部断陷以近源聚集为主,火山岩与烃源岩互层;西部近源与远源均存在。

致谢:中国石油大庆油田公司、新疆油田分公司、吐哈油田分公司为本次研究提供了珍贵的样品和资料。国家重点基础研究发展计划“火山岩油气藏的形成机制与分布规律”项目组其他研究人员提供了诸多的信息、建议和意见,在此一并深表谢意!

[1]Einsele G.Sedimentary Basins:evolution,facies,and sediment budget[M].Berlin:Springer(Second Edition),2000:780-792.

[2]Powers S.Notes on minor occurrences of oil,gas,and bitumen with igneous and metamorphic rocks[J].AAPG Bulletin,1932,16(8):837-858.

[3]Seemann U,Schere M.Volcaniclastics as potential hydrocarbon reservoirs[J].Clay Minerals,1984,19(9):457-470.

[4]Schutter S R.Occurrences of hydrocarbons in and around igneous rocks[J].Geological Society London Special Publications,2003,214(1):35-68.

[5]Petford N,Mccaffrey K.Hydrocarbons in crystalline rocks:an introduction Geological Society,London,Special Publications[J].Geological Society of London,2003,214(1):1-5.

[6]邹才能,赵文智,贾承造,等.中国沉积盆地火山岩油气藏形成与分布[J].石油勘探与开发,2008,35(3): 257-272.

[7]赵文智,邹才能,李建忠,等.中国陆上东、西部地区火山岩成藏比较研究与意义[J].石油勘探与开发,2009,36(1):1-10.

[8]冯志强,王玉华,雷茂盛,等.松辽盆地深层火山岩气藏勘探技术与进展[J].天然气工业,2007,27(8):9-12.

[9]冯志强,张晓东,任延广,等.海拉尔盆地油气成藏特征及分布规律[J].大庆石油地质与开发,2004,23 (5):16-19.

[10]匡立春,薛新克,邹才能,等.火山岩岩性地层油藏成藏条件与富集规律——以准噶尔盆地克—百断裂带上盘石炭系为例[J].石油勘探与开发,2007,34(3): 285-290.

[11]赵越,杨振宇,马醒华.东亚大地构造发展的重要转折[J].地质科学,1994,29(2):105-119.

[12]任纪舜,郝杰,肖藜薇.回顾与展望:中国大地构造学[J].地质论评,2002,48(2):113-124.

[13]Jolivet L.Mesozoic evolution of Northeast Asia and the collision of the Okhotsk Microcontinent[J].Tectonophysics,1988,149(88):89-109.

[14]Zorin Y A.Geodynamics of the western part of the Mongolia– Okhotsk collisional belt,Trans-Baikal region (Russia)and Mongolia[J].Tectonophysics,1999,306 (1):33-56.

[15]Feng Z Q.Volcanic rocks as prolific gas reservoir:a case study from the QingShen Gas Field in the Songliao Basin,Ne China[J].Marine&Petroleum Geology,2008,25(4):416–432.

[16]刘嘉麒.中国火山[M].北京:科学出版社,1999:186 -219.

[17]刘若新,李霓.中国的活火山[J].大自然探索,2002,21(3):49-50.

[18]Maruyama S,Isozaki Y,Kimura G,et al.Paleogeographic maps of the Japanese Islands:plate tectonic synthesis from 750 Ma to the present[J].Island Arc,1997,6(1):121-142.

[19]Luo Jinglan,Zhang Chengli,Qu Zhihao.Volcanic reservoir rocks:a case study of the cretaceous Fenghuadian Suite,Huanghua Basin,eastern China[J].Journal of Petroleum Geology,1999,22(4):397–416.

[20]Chen Zhenyan,Yan Huo,Li Junsheng,et al.Relationship between tertiary volcanic rocks and hydrocarbons in the Liaohe Basin,People's Republic of China[J].AAPG Bulletin,1999,83(6):1004-1014.

[21]王焰,钱青,刘良,等.不同构造环境中双峰式火山岩的主要特征[J].岩石学报,2000,16(2):169-173.

[22]邓晋福,赵国春,赵海玲,等.中国东部燕山期火成岩构造组合与造山—深部过程[J].地质论评,2000,46 (1):41-48.

[23]李思田.大型油气系统形成的盆地动力学背景[J].地球科学——中国地质大学学报,2004,29(5):505-512.

[24]蔡忠贤,陈发景,贾振远.准噶尔盆地的类型和构造演化[J].地学前缘,2000,12(4):431-440.

[25]何国琦,李茂松,贾进斗,等.论新疆东准噶尔蛇绿岩的时代及其意义[J].北京大学学报:自然科学版,2001,37(6):852-858.

[26]张朝军,何登发,吴晓智,等.准噶尔多旋回叠合盆地的形成与演化[J].中国石油勘探,2006,11(1):47-58.

[27]胡见义,赵文智,钱凯,等.中国西北地区石油天然气地质基本特征[J].石油学报,1996,17(3):1-11.

[28]肖序常,汤耀庆,冯益民,等.新疆北部及其邻区大地构造[M].北京:地质出版社.1992:150-169.

[29]Li J Y.Permian geodynamic setting of Northeast China and adjacent regions:closure of the Paleo-Asian Ocean and subduction of the Paleo-Pacific Plate[J].Journal of Asian Earth Sciences,2006,26(3/4):207–224.

[30]陈发景,汪新文,汪新伟.准噶尔盆地的原型和构造演化[J].地学前缘,2005,12(3):77-89.

[31]何登发,贾承造,李德生,等.塔里木多旋回叠合盆地的形成与演化[J].石油与天然气地质,2005,26(1): 64-77.

[32]赵文智,张光亚,王红军,等.中国叠合含油气盆地石油地质基本特征与研究方法[J].中国石油和化工标准与质量,2003,30(2):1-8.

[33]金之钧,王清晨.中国典型叠合盆地与油气成藏研究新进展——以塔里木盆地为例[J].中国科学(D辑),2004,34(增刊1):1-12.

[34]刘和甫,李晓清,刘立群.伸展构造与裂谷盆地成藏区带[J].石油与天然气地质,2005,26(5):537-552.

[35]贾承造,宋岩,魏国齐,等.中国中西部前陆盆地的地质特征及油气聚集[J].地学前缘,2005,12(3):3-13.

[36]康玉柱.中国西北地区叠加复合盆地油气成藏特征[J].地质力学学报,2005,11(1):1-10.

[37]庞雄奇,罗晓容,姜振学,等.中国西部复杂叠合盆地油气成藏研究进展与问题[J].地球科学进展,2007,22(9):879-887.

[38]Feng Y,Coleman R G,Tilton G,et al.Tectonic evolution of the west Junggar region,Xinjiang,China[J].Tectonics,1989,8(4):729–752.

[39]张善文.准噶尔盆地缘地层不整合油气成藏特征及勘探展望[J].石油实验地质,2013,35(3):231-237.

[40]赵海玲,刘振文,李剑,等.火成岩油气储层的岩石学特征及研究方向[J].石油与天然气地质,2004,25 (6):609-613.

[41]杨辉,张研,邹才能,等.松辽盆地北部徐家围子断陷火山岩分布及天然气富集规律[J].地球物理学报,2006,49(4):1136-1143.

[42]高斌,王伟锋,卫平生,等.三种典型火山岩储层的特征和综合预测研究[J].石油实验地质,2013,35(2): 207-212.

[43]周卓明,沈忠民,张玺,等.松辽盆地梨树断陷苏家屯次洼页岩气成藏条件分析[J].石油实验地质,2013,35(3):263-268.

[44]李浩,高先志,杨德相,等.二连盆地赛汉塔拉凹陷白垩系火山岩储集层特征及分布预测[J].石油实验地,2014,36(4):442-449.

编辑林树龙

TE122

A

1006-6535(2015)05-0001-08

20150410;改回日期:20150804

国家重点基础研究发展计划“中国陆相致密油(页岩油)形成机理与富集规律”(2014CB239000)及“古生代火山岩储层分布规律及其改造特征”(2009CB219304);国家科技重大专项“岩性地层油气藏成藏规律、关键技术及目标评价”(2011ZX05001);中国石油集团公司科学研究与技术开发项目“岩性地层油气藏成藏规律研究与关键技术攻关”(2014B-03)

毛治国(1977-),男,高级工程师,2000年毕业于江汉石油学院石油工程专业,2008年毕业于中国地质大学(北京)矿产普查与勘探专业,获博士学位,2010年中国石油勘探开发研究院博士后流动站出站,研究方向为油气储层地质,现从事油气储层研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.05.001