基于大理科模式的化学拔尖学生培养的课程体系与教学实践

2015-02-13葛欣

葛欣

(南京大学化学化工学院/匡亚明学院 江苏南京210093)

南京大学匡亚明学院作为国家理科基础科学研究人才培养基地——多学科综合点(大理科试验班),其“以重点学科为依托,按学科群打基础,以一级学科方向分流,贯通本科和研究生教育”的宽口径、厚基础的大理科模式[1],经过20多年的教育与教学实践,形成了一整套独特的通识教育与个性化培养相结合的人才培养方案和课程体系,造就了一大批活跃在科学研究前沿的优秀人才。自2009年加入“基础学科拔尖学生培养试验计划”以来,在基于大理科模式培养化学及其相关交叉学科研究的人才方面,积极探索,努力创新,不断完善和实践与之相匹配的人才培养方案和课程体系,取得了很好的效果。

1 化学拔尖学生培养目标

大理科模式的办学宗旨是培养具有宽厚理科基础、专业领域竞争力强、适应交叉学科研究的高层次后备人才,其化学方向的培养目标是使学生将来能够成为与化学相关基础科学领域的领军人物,并逐步跻身国际一流科学家队伍。

2 培养方案和课程结构

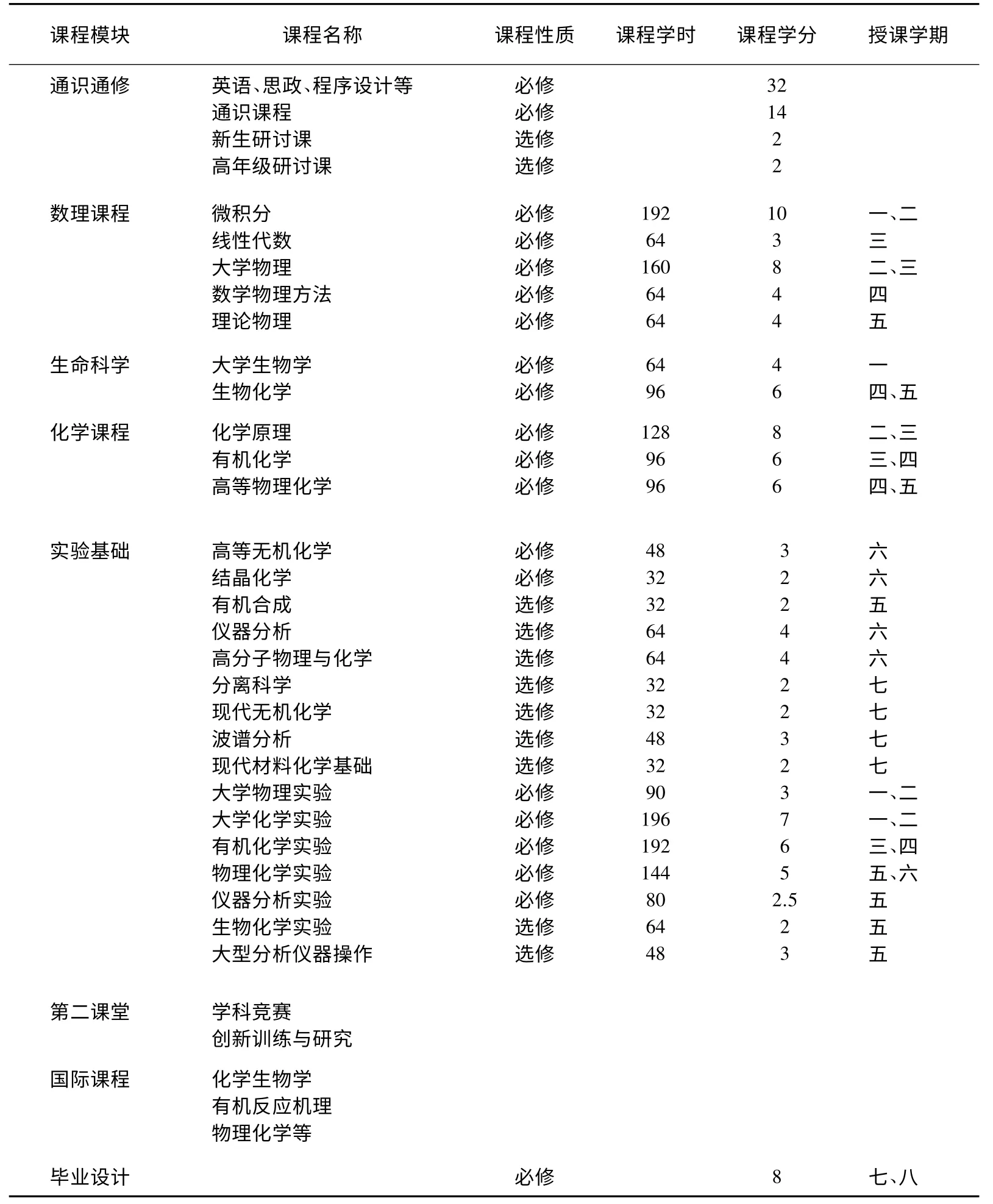

根据办学宗旨和培养目标,在《高等学校化学类专业指导性专业规范》[2]的基础上,对原有的课程体系[3]和结构重新进行梳理,制定了适应拔尖学生培养的新的课程体系和教学计划(学时以每学期授课16周计),见表1。

表1 基于大理科模式的化学方向课程结构

3 新课程体系及其特点

按照戴安邦先生“化学教育既传授知识和技术,更训练科学方法和思维,还培养科学精神和品德”的全面化学教育思想,课程体系设计的特点是系统地传授数、理、化、生等学科的基础知识,鼓励学生构建独特的个性化知识结构,适应今后从事化学及其相关交叉学科的研究。

(1)注重全面综合素质培养。在通识通修类课程中,学生需修满涵盖文学、历史、艺术、哲学、经济、自然等范畴的高水平通识课程学分,提高英语的读、听、说、写水准,提高计算机程序设计水平,并且通过新生研讨课、高年级研讨课来初步学习科学研究的方法。

(2)进一步加强数理基础学习。高等数学由微积分I和II、线性代数组成,为理科一类课程,并增加了32学时讲授现代数学及其应用。大学物理是适合大理科教学的新型综合物理课程[4],后续相继开设数学物理方法、理论物理(量子力学和统计力学),为学生今后在理论与计算、谱学与解析、结构与性质等方面的研究打下坚实的数理基础。

(3)重新整合化学基础课程体系。化学原理课程[5]充实了更多的元素化学内容。有机化学教学采用英文原版教材,以反应机理为主线,以过渡态结构为核心,全面讲授各种类型的有机化合物及其研究进展,课时从80调整为96。将结构化学、谱学基础、高阶物理化学内容整合为“高等物理化学”。这样就将化学原理、有机化学、高等物理化学、高等无机化学、结晶化学组成新的化学基础课程体系,以强化化学专业核心课程学习。

(4)扩展生物类课程内涵。将大学生物学列入基础课程体系,生物化学由原先48课时扩展到96课时,内容包括结构和代谢生物化学,其深度类同生物学专业的要求;并开设生物化学实验选修课程,为希望今后从事涉及生物学有关领域研究的学生提供初步的理论知识和实验技能训练。

(5)一体化、多层次、开放式的实验教学[6]。按照化学一级学科的整体性对各层次的实验教学内容进行了梳理。整合无机化学实验及定量分析化学实验为大学化学实验;开设综合化学实验取代原有的二级学科的专门化实验;通过及时转化科研成果开设研究性实验。

(6)营造科研氛围。通过第二课堂,邀请国内外优秀学者开设多学科前沿研究讲座,每年超过30场,内容覆盖理科多个学科包括与化学相关的交叉领域。同时鼓励学生积极参与各类大学生学科竞赛(如化学实验竞赛、大学物理竞赛等),举办每年度的本科生基础学科论坛,交流各自的研究成果。

(7)系统的科研训练机制。利用学校仪器平台,开设大型分析仪器操作课程[7],使学生具备实际操作电镜和各类谱学仪器的能力,为介入科研做准备。在导师指导下,通过大学生创新训练计划、自然科学基金委理科基地能力提高项目、拔尖计划项目等经费的支持,让学生在好奇心与创新意识驱动下开展相关科学研究与探索[8]。

(8)开拓国际化视野。积极引进国外优质教学资源,邀请国外专家开设化学生物学等课程,参加化院聘请的外籍教师有机化学、有机反应机理、物理化学等课程学习。此外,除了学校的国际交流计划外,学院还通过“交换学生合作协议”,每年选派10多位学生前往杜克大学理学院进行为期半年包括化学等多个学科的课程学习和科研训练,并予以全额资助。

4 创建新型基础课程

课程建设是构建培养拔尖学生课程体系的基础。在基础课程建设方面,依托大理科基础平台课程教学团队[9],在化学专业基础和核心课程建设方面,有由长江学者特聘教授等领衔的教学队伍,对原有的课程及其内容进行了全面的改革和整合,教学资源优化配置效果明显,为学生自我构建知识结构和向交叉学科发展提供了必要的知识储备。

(1)微积分与线性代数。该课程既包含原有的传统和经典的核心内容,如微积分、空间解析几何、线性代数、常微分方程等,又有机融入了近代科学研究最需要的部分,如Lebesgue积分、点集拓扑、泛函分析、近世代数、Fourier分析、小波分析、分布理论等。教学内容充分体现了数与形(代数概念的几何化和几何形体的代数化)、有限与无限、特殊与一般、简单与复杂、线性与非线性互化的辨证统一等现代教育思想。

(2)大学物理学。作为理科共同的基础,该课程以全新的构思,以现代物理知识为主导,讲授力学、热物理、电磁学和现代物理基础。该课程的研究性教学模式呈现出全新的四大特点[9]:一是整体研究性,探究贯穿课堂教学、讨论课、习题、论文、课外学习等等(教学环节);二是思想统摄性,即其所谓的“集成教学”,即适当地整合知识点使之成为一个案例,完整地表达一定的思想;三是师生互动性;四是资源开放性,教学中突破教室和课本的限制,将外部世界作为教学的场所和内容。

(3)化学原理。该课程重点讲授化学专业学生必需的现代化学基本理论及其应用。具体包括:①宏观理论。讲述热力学和动力学,该部分在无机化学、化学分析和物理化学中均占有较大篇幅,化学原理课程以较高起点对其中重复较多的内容进行了整合,首先讲述物质的气体、液体、固体和等离子体四态,重点阐述热力学基本定律和平衡理论,之后进一步介绍具体的化学反应平衡系统如酸碱平衡和容量分析、沉淀与溶解平衡和重量分析、电化学和氧化还原滴定法、配位平衡和配位滴定法,以及胶体与表面系统等。非平衡态热力学作为专题介绍。动力学包括宏观的唯象理论和基元反应的统计理论两部分。②平衡态统计理论。主要讲述Boltzmann统计及其应用,而系综作为专题介绍。③微观理论。从原子分子论和微观粒子运动规律出发介绍原子结构和元素周期律、分子结构和化学键,重点要求理解原子核外电子运动状态、价键理论和分子轨道理论。④元素部分是无机化学中的重点,本课程采用在讲授化学基本原理之后,按ⅠA-ⅣA族元素、非金属元素和过渡元素三大块,通过结构影响性质的观点来介绍元素、化合物的性质和反应性能。

(4)高等物理化学。该课程从量子力学的基本假设出发,介绍一些模型体系的薛定谔方程的精确解和化学键理论,在此基础上介绍计算量子化学(包括基函数、Hartree-Fock方法、电子相关方法、利用Gaussian 98计算分子性质)、群论、分子光谱,并从量子力学和统计热力学出发在分子水平上理解热力学和反应动力学,包括化学平衡和化学动力学、气相反应动态学、固体和固体表面化学等。

5 初步成效

基于大理科模式的化学拔尖学生培养的课程体系,在原有的基础上,重点加强数理基础,进一步整合化学基础课程和内容,扩充生命科学的教学,特别是强化了国际化课程教学与交流,经过几年的探索和教学实践,取得了初步的成效,所培养学生的扎实专业基础知识和较为宽广的学科视野,适应化学以及相关交叉学科的研究。2009级16位毕业生中有6位出国深造,10位在国内著名高校学习。2010级26位毕业生中,出国深造14位,10位在国内攻读研究生。这两届毕业生发表论文30多篇。他们在化学、医学、生命科学、材料学等学科继续深造,得到所在研究生阶段学习机构的广泛认可。诚然,本课程体系的建设应当说还只是初步取得了阶段性的成果,相关的教材建设、研究型教学的推进、网络化建设都还在进行之中。此外,关于数理基础、生物学课程与化学相关课程的衔接问题,还需要长期的教学实践和总结而加以改进。

[1]卢德馨.大理科模式20年——思想、举措、人才.北京:清华大学出版社,2009

[2]教育部高等学校化学类专业教学指导分委员会编制.高等学校化学类专业指导性专业规范.北京:高等教育出版社,2011

[3]葛欣,许望,卢德馨.大学化学,2005,20(1):11

[4]卢德馨.中国大学教学,1996(5):14

[5]葛欣,董林,赵斌,等.大学化学,2009,24(5):21

[6]王志林,朱成建.中国大学教学,2013(10):19

[7]葛欣,许望,卢德馨.实验技术与管理,2005,22(3):22

[8]葛欣,许望.高等理科教育,2010(教育教学研究专辑(一)):253

[9]葛欣,许望,卢德馨.中国大学教学,2009(6):16