工程学:工程活动的跨学科整体性研究

2015-02-13王续琨,宋刚

王 续 琨, 宋 刚

(1.大连理工大学 公共管理与法学学院,辽宁 大连116024;2.大连外国语大学 经济与管理学院,辽宁 大连116044)

工程作为利用和改造自然界的造物性实践活动,同人类相伴而生、共同发展。正如现代社会离不开现代科学、现代技术一样,现代社会没有现代工程的支撑同样是不可想象的。以工程活动及其物质成果作为研究对象,除了可以从哲学、历史学视角展开研究分别建立工程哲学、工程史两个学科门类之外,是否也可以进行多视角的跨学科整体性研究,建立类似于科学学(science of science,science studies)、技术学(technology studies)的称之为“工程学”(engineering studies)一个学科门类,我们的回答是肯定的。本文将借助“科学-技术-工程三分法”探讨工程学分立发展的依据,论析工程学的学科定位和学科结构问题,以期推动工程学的创建和可持续发展。

一、工程学创立的背景和依据

在中国和欧洲国家,“工程”概念大约出现在1000多年以前,都晚于“技术”概念的出现。近代科学诞生以后,以具体的、局域性的工程活动作为研究对象陆续建立起建筑工程学、水利工程学、道路工程学、化学工程学等众多的工程科学学科。这些学科按照其对象类分和基本属性,归类于自然科学这个庞大的科学知识分支体系,同机械制造工艺学、化学工艺学、金属加工技术学、农业技术学、教育技术学等一起被列为自然科学的第三个层次——工程-技术科学[1]。

近百年来,由于自然科学家和社会科学家对工程活动的关注和积极探索,陆续出现了以工程数学、工程地质学、工程控制论、工程水文学、工程地理学、工程图学和工程经济学、工程心理学、工程伦理学、工程美学、工程教育学等学科名称作为书名主题词、篇名主题词的著作或论文。例如,钱学森1954年在美国出版了《Engineering Cybernetics》一书(中文版《工程控制论》1958年由科学出版社出版)。最近二三十年,国外有学者开始对工程活动进行多学科的整体性审视。在由“科学的社会研究学会”(Society for Social Studies of Science,简称为4S学会)组织编写的《科学技术论手册》(Handbook of Science and Technology Studies,1995年)一书中,由盖瑞·唐尼(Gary L.Downey)和胡安·卢塞纳(Juan C.Lucena)撰写的第8章“工程研究”(Engineering Studies)即属此例[2]。2004年,工程研究国际网络(The International Network for Engineering Studies,INES)在巴黎成立。2009年创办《工程研究》(Engineering Studies)杂志。这份杂志刊载的文章具有鲜明的跨学科工程研究特色。

在中国,自20世纪50年代以来,绝大多数人不仅习惯于笼而统之地使用“科学技术”、“科学技术人员”、“科学技术研究”、“科学技术政策”等词组,而且习惯于笼而统之地使用“工程技术”、“工程技术人员”、“工程技术科学”等词组[3]。人们对技术问题的思考,隐含在对科学的思考之中;同样地,人们对工程问题的思考,又隐含在对技术的思考之中。总之,在理性思考中,科学在很大程度上“遮蔽”了技术,当技术获得一定的关注度之后,技术又在很大程度上“遮蔽”了工程。

20世纪80年代初,中国学者借鉴西方的技术哲学和日本的技术论开展对于技术的哲学反思,首要问题是科学与技术的划界问题,由科学的遮掩中解“蔽”技术。1982年10月,东北工学院(现东北大学)陈昌曙教授在《光明日报》上发表的《科学与技术的差异与统一》一文,被认为是技术哲学研究在中国的重要起点。该文明确提出科学(即狭义的科学——自然科学)与技术是内涵不同的两个范畴,两者有不同的价值取向、不同的评价标准、不同的成果形态。技术与科学的学理性划界,不仅为技术哲学在中国的兴起铺平了道路,而且为技术学的孕育创生开启了门户。

进入20世纪90年代,中国学者开始思考工程与技术的相对分立问题,力求由技术的遮掩中解“蔽”工程。1993年,中国科学院研究生院(现中国科学院大学)李伯聪著文对工程过程的三个基本阶段做了较为详尽的解析,强调指出:工程过程是一个造物过程、用物过程,人类通过工程活动运用工具创造出了一个愈来愈“广大”、愈来愈重要、愈来愈丰富多彩的人的消费品“属人之物”的世界,而且创造了愈来愈“广大”、愈来愈复杂的工具世界[4]。2001年,陈昌曙为大连理工大学科学学与科学技术管理研究所创办的《工程·技术·哲学——2001年技术哲学研究年鉴》(总第1卷)撰写了《重视工程、工程技术与工程家》一文。该文从与科学、技术相比较的角度列举了工程的十个特点[5]。

2002年,李伯聪出版《工程哲学引论:我造物故我在》一书,首次提出“科学-技术-工程三元论”的观点,主张将科学活动解释为以发现为核心的人类活动,将技术解释为以发明活动为核心的人类活动,将工程活动解释为以建造活动为核心的人类活动[6]。2004年,李伯聪发表《略谈科学技术工程三元论》一文,对“科学-技术-工程三元论”做了更为深入、全面的阐释,从八个方面对科学、技术、工程的本性和特点进行了比较分析,倡导将“工程研究”(engineering studies)确立为一个“独立”的跨学科、多学科的研究领域[7]。刊载此文的《工程研究:跨学科视野中的工程》年刊,正式亮出了“工程研究”的旗号。由中国科学院研究生院工程与社会研究中心主办的这份年刊,出版了4卷之后,于2009年改版为期刊(目前为季刊)。几年来,该刊逐渐成为展示“工程研究”成果、聚拢工程跨学科研究者的主要学术阵地。

我们认为,作为跨学科、多学科研究领域的“工程研究”可以发展成为一门学科。首先,是否拥有相对独立的研究对象,是学科创立的基本依据和核心条件。工程作为工程学的研究对象,是从科学、技术中渐次分离、分立出来的,工程同作为科学学、科学哲学、科学史研究对象的科学,同作为技术学、技术哲学、技术史研究对象的技术,有着明显的差异性,理所当然地应该对其进行专门的整体性研究。其次,同一个研究对象可以从不同的视角或层面展开研究,建立几门并立同源学科。对于工程这个研究对象,从哲学视角展开研究建立的是工程哲学,从历史学视角展开研究建立的是工程史,工程学的任务是从数学和力学、物理学、化学、地学等自然科学类学科的视角,从政治学、社会学、经济学、心理学等社会科学类学科的视角对工程进行跨学科的整体性研究。工程哲学、工程史与工程学不能相互替代。再次,一个具有相对独立性的研究领域发展成为一门学科,是一个渐进的演化过程。工程研究和工程学的对应英文译名可以都使用engineering studies,但两者是有一定差别的。工程学来源于工程研究,但并不等同于工程研究。工程学是按照学科规范对有了充分积累的工程研究成果进行学科化、系统化梳理和整合的产物,它的生存和发展需要有一支相对稳定的研究队伍和其他社会支撑条件。目前,“工程研究”在中国已经成果初显,今后一个时期需要在继续积累研究成果的基础上有意识地进行学科化梳理,推进“工程研究”向工程学的递进和跃迁。

综上所述,我们认为,工程学是正在“工程研究”园地中破土而出的一棵学科幼苗,工程学有望成为一个勃然崛起的学科门类。在这个学科门类的孕育初创期开展关于对象范围、学科定位、研究范式、理论体系、学科结构、发展环境等元问题的研究,对于它的健康发展有着极为重要的意义。

二、工程学的科学定位

所谓科学定位就是要确定工程学在科学知识体系中的地位或学科归属关系,亦即辨析和确认它与同源学科、近邻学科以及相关学科的关系。工程学的同源学科是工程哲学、工程史,近邻学科是工程科学、技术科学。

1.工程学与工程史、工程哲学的关系

思考尚处于创生期的工程学与同样处于创生期的工程史、刚刚走出创生期的工程哲学之间的关系,可以借鉴科学学、科学史、科学哲学三者关系的历史经验。1964年,科学学家普赖斯(D.J.de S.Price)曾做过一个广为流传的广义科学学定义,主张将科学学看作是“科学、技术、医学等的历史、哲学、社会学、心理学、经济学、政治学、运筹学等等”[8]。依照这种主张,广义的科学学不仅包含着科学史、科学哲学、科学经济学等,还包含技术史、技术哲学、技术经济学和医学史、医学哲学、医学经济学等。但科学哲学家、科学史家从来都没有接受过这种观点。人们普遍认可的看法是将科学史、科学哲学、科学学视为并立同源学科,它们在研究对象上有共同的来源,三者互不替代,三足鼎立、共同发展。正在创建中的工程学,同样不宜做广义理解。

如前所述,工程学、工程史、工程哲学都以工程作为研究对象,三者具有同源关系。但它们在研究层面、视角、方法、侧重点等方面有着明显的差异。工程学从多个学科的视角研究工程活动,在各种知识背景下和社会联系中探讨整体性工程活动发生、运作、演进的机制和机理,强调方法的多样性和结论的跨学科性。工程史运用各种历史学的方法研究作为历史过程的工程活动,强调史料的准确性和结论的时代特征。工程哲学在哲学的层面上研究工程活动,或者说运用现代的逻辑语言和逻辑方法研究工程活动中的各种哲学问题,强调方法的思辨性和结论的哲理性。

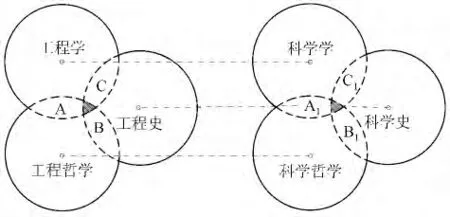

图1 工程学与工程史、工程哲学的关系

工程学、工程史、工程哲学三者之间的关系,借鉴科学史、科学学、科学哲学三者之间的关系,可以类比为三个边缘有所交叠的圆(图1)。一方面,三个圆各有自己的圆心,三个圆的大部分面积并不重合,这表明工程史、工程学、工程哲学的研究内容有相对明晰的区分,核心课题或基本论题不相同。另一方面,三个圆有相互交叠的部分,并非孑然孤立、互不相关。这表明工程史既与工程学有研究内容上的局部叠合(如关于不同时期工程发展社会环境的研究、工程学的历史沿革),又与工程哲学有研究内容上的局部叠合(如关于工程本质、工程演进模式的研究),甚至工程史、工程学、工程哲学还有一块不可忽视的公共领域(三个圆重叠的斜线区域),有某些共同的研究课题(如关于工程演化和发展规律的研究)。

2.工程学与工程科学、技术科学的关系

看惯了采矿工程学、石油工程学、地质工程学、机械工程学、车辆工程学这类学科名称的人,容易将工程学看作是上述工程学科的集合概念。其实,工程科学(engineering sciences)才是各门以具体工程作为研究对象的工程学科的统称。在自然科学的庞大知识体系中,除基础科学(如流体力学、分子物理学、遗传生物学等)、应用科学(如金属材料学、电子学、环境微生物学等)之外,工程科学和技术科学都属于第三个层级。工程科学包含众多分支学科,说得极端一点,林林种种的工程能够区分为多少种具体类型,就可能建立起多少门工程科学的分支学科,有电机工程、水运工程、基因工程,就会有电机工程学、水运工程学、基因工程学。研究整体工程的工程学与汇聚研究局部工程的各个学科的工程科学,不是等义概念。工程学不应当被看作是工程科学的简略称谓,工程科学通常被简称为工学。在1980年代以来国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》和近年的《学位授予和人才培养学科目录》中,“工学”一直被列为第八个学科门类。这些学科(专业)目录中的“工学”,同工程科学是完全对应的。

进一步来说,工程学作为科学学、技术学的等位亲缘学科,它不应该包含工程科学,正如科学学不包含自然科学、技术学不包含技术科学一样。但由于工程科学同工程有关,工程学理所当然地要将其置于自身的研究视野之中,亦即对工程科学进行跨学科研究。科学学是对自然科学的跨学科研究,自然科学包含工程科学,因此科学学中必然包含着对工程科学的跨学科研究。由此可见,工程科学学既可以看作科学学的分支学科,又可以看作工程学的分支学科,既是沟通工程学与工程科学的桥梁,又是沟通工程学与科学学的桥梁。

工程学与技术科学的关系,缘于工程科学与技术科学的关系。而工程科学与技术科学的关系,则植根于工程与技术的关系。技术科学(technology sciences)是各门以具体技术作为研究对象的技术学科的统称。技术科学也同样包含着众多分支学科,如船舶建造工艺学、化学工艺学、乳品工艺学、电影洗印技术学、教育技术学等。工程与技术的难解难分,必然导致工程科学与技术科学的难解难分。在一门具体的工艺学科、技术学科中,常常包含同工程的过程性相关的内容,而在一门具体的工程学科中,常常包含同技术的工具性相关的内容。而且有的学科具有双栖性,一门学科有两个名称,如研究生物工程或生物技术的学科,既可以称之为生物工程学,又可以称之为生物技术学。在这样的背景下,工程学对工程科学的跨学科研究,必然在一定程度上包含对技术科学的跨学科研究。同样,技术学对技术科学的跨学科研究,也必然在一定程度上包含对工程科学的跨学科研究。

三、工程学的学科结构

对于一个学科门类而言,无论其处于何种演进发展阶段,学科结构都是一个始终存在、常研常新的学科元研究论题。在工程学的创生阶段讨论其学科结构问题,对于学术机构部署研究力量和研究者个人选择研究方向、建立“学术根据地”,都有重要的参考价值。

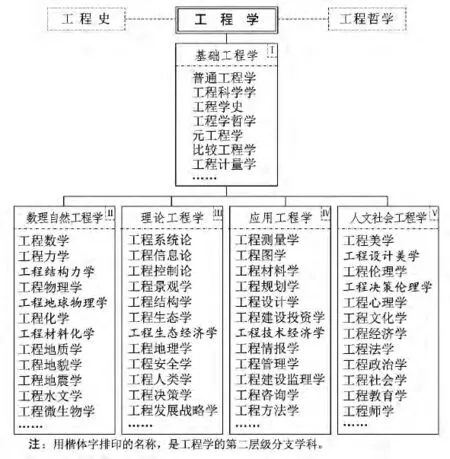

工程学作为一个同科学学、技术学相并立的交叉科学学科门类,理应是一个由众多分支学科、边缘分支学科所构成的知识体系,其中包括一些从单一学科视角研究整体性工程活动的学科。参照关于科学学、技术学的学科结构的研究[9],我们提出工程学学科结构的初步建构方案。图2列出了工程学已经建立、正在建立和有望建立起来的第一层级分支学科和部分第二层级分支学科。按照基本属性和功能,这些学科可以大体划分为五个学科群组。

其中,先期形成的工程数学、工程化学、工程地质学、工程生态学、工程图学和工程管理学、工程美学、工程心理学等,对于建构工程学学科体系来说,是这类边缘分支学科的“归队”或“归位”。此前,它们仅仅被划归学科名称后段所属的学科门类之中,如工程地质学这个复合学科名称的后段是“地质学”,因此它被归类于地质科学;工程管理学这个复合学科名称的后段是“管理学”,因此它被归类于管理科学。工程学的问世使这些学科成为具有“双栖性”的边缘学科,如工程数学被视为介于工程学与数学之间的边缘学科,工程管理学被视为介于工程学与管理科学之间的边缘学科。

图2 工程学的学科结构建构方案

第Ⅰ学科群组包括普通工程学和工程科学学、工程学史、工程学哲学、元工程学、比较工程学、工程计量学等,可以统称为基础工程学。普通工程学或一般工程学是工程学的核心基础分支学科、标志性分支学科,其任务是探讨工程领域的各种普遍性、共同性、基础性问题,如工程活动发展的基本脉络、工程的属性和特征、工程与技术和科学的关系、工程的社会功能和社会后果、工程分类和工程体系的分期、工程演进发展的社会环境,工程演进发展的特征和趋势等。普通工程学一方面对工程科学学、工程学史、工程学哲学、元工程学等几门学科发挥着导向、牵拉作用,另一方面又要及时并充分地对后者的研究成果进行提炼和概括。

工程科学学是运用科学学、工程学的理论和方法对归属于自然科学第三个层次的工程科学做整体性研究而建立的学科,是工程科学的二阶学科,应读为“工程科学-学”,而不能理解为“工程-科学学”。工程学史是运用科学史、历史学的理论和方法研究工程学所建立的分支学科。工程学哲学是对工程学的哲学反思,可以视之为介于工程学与科学哲学、哲学之间的边缘学科,主要探讨工程学领域中的哲学问题,如工程学、技术学与科学学划界的哲学意蕴,工程学基本范畴,工程学研究范式的哲理解析等。元工程学是工程学借助科学学的理论和方法进行自我认识所形成的分支学科,其任务是探讨工程学的各种学科基本问题,如工程学的对象和内容、科学地位、主要功能、学科结构、发展趋势等。工程学史、工程学哲学、元工程学三者之间的关系,类似于工程史、工程哲学、工程学之间的关系。

比较工程学、工程计量学是分别运用比较方法、计量方法研究工程活动及其物质成果而建立的分支学科。比较工程学可以研究同一国家、地域不同时期或同一时期不同国家、地域的工程活动、工程体系及其演进形态,也可以对不同工程设计流派、工程建设流派和工程构筑物等进行比较研究。工程计量学研究工程领域中的各种可计量指标,展现工程设计和建设项目、人力资源、资金投入等的数量变化状况并揭示其演进的机理。

第Ⅱ学科群组是具有数学自然科学属性的分支学科,包括工程数学、工程力学、工程物理学、工程化学、工程地质学、工程水文学等,统称为数理自然工程学。这些学科可以看作是工程学与自然科学一些学科门类相互渗透而形成的边缘学科。这个学科群组的分支学科较多,正在向更深层次延展分化。例如,工程力学之下有工程固体力学、工程振动力学、工程流变学、工程爆炸力学等第二层级分支学科,工程流变学之下有工程材料流变学、化学工程流变学、石油工程流变学等第三层级分支学科,工程材料流变学之下则有公路工程材料流变学、化学工程材料流变学、高分子工程材料流变学等第四层级分支学科。

第Ⅲ、第Ⅳ群组是按照理论性、应用性的相对差异划分出来的两组学科。第Ⅲ群组包括工程系统论、工程信息论、工程控制论、工程结构学、工程生态学、工程地理学、工程安全学、工程人类学等,统称为理论工程学。其中多数学科也属于边缘学科,但数学自然科学属性弱于第Ⅱ群组。第Ⅳ群组包括工程测量学、工程材料学、工程规划学、工程设计学、工程管理学、工程咨询学、工程方法学等,统称为应用工程学。这些学科分别研究工程测量、工程规划、工程设计、工程管理等工程活动各个具体环节中某些具有应用性特征的问题。工程方法学与置于工程哲学学科体系中的工程方法论是异层同源学科,两者有共同的研究对象但研究层面或视角有所不同,前者在具体操作层面上总结工程方法,后者在哲学层面上对工程方法进行理论概括。工程方法学包括工程规划方法学、工程设计方法学、工程试验方法学、工程施工方法学、工程管理方法学等第二层级分支学科。

第Ⅴ学科群组,包括工程美学、工程伦理学、工程文化学、工程社会学[10]、工程心理学、工程政治学、工程教育学、工程师学[11]、工程经济学等,可以统称为人文社会工程学。这些学科可以看作是工程学与哲学社会科学一些学科门类相互渗透而形成的边缘学科。例如,工程心理学是介于工程学与心理学之间的边缘学科,工程教育学是介于工程学与教育学之间的边缘学科。这个学科群组为人们全面地认识工程活动提供了多学科的视角。工程师学是专门研究工程活动基本主体——工程师的分支学科,又可以称之为工程人才学。如果我们接纳陈昌曙先生的观点,将有成就工程人员称为工程家(如詹天佑、茅以升、贝聿铭等)[5](P33),那么这门学科也可以叫做工程家学。从学科名称上来分析,工程美学、工程伦理学分别是介于工程学与美学、工程学与伦理学之间的边缘学科。在传统上,美学、伦理学归类于广义的哲学,所以工程美学、工程伦理学可以作为工程哲学的分支学科。但是,由于美学、伦理学与作为世界观和方法论体系的哲学在研究对象上存在一定的差异,将工程美学、工程伦理学列为工程学的分支学科有助于研究者开阔视野,对它们的发展也许更为有利。

面对具有复杂结构的工程学,有的学者可能认为很难将其归入传统意义的“学科”之列,甚至会产生一种“学科汇聚”、“学科大口袋”的感觉。其实,这种学科汇聚是有一条“工程”引线的,这个盛装学科的口袋是由“工程”的经线和纬线编织的。归属于工程学的各门分支学科,都是研究整体性的工程活动的,它们之间的差异在于切入视角有所不同。例如,工程数学是从数量关系和结构关系的视角研究工程活动(侧重于工程客体),工程心理学是在心理的层面上研究工程活动(侧重于工程主体)。工程学既包括一系列专注于研究工程客体的“硬学科”,又包括一系列专注于研究工程主体的“软学科”,还包括一系列分别研究工程运作环节的“中性”学科。

图2列出的一些待建学科能不能走上创生之路、何时能够走上创生之路,取决于天时、地利、人和等多方面的主观、客观条件。我们尽可能多地列出第一层级分支学科,意在给人们提供更大的思考空间,有心者可能从中获得开辟学术新方向的某种启示。我们坚信,在中国这样的工程大国,以工程活动为服务对象的工程学必将有着广阔而美好的发展前景。

[1]王续琨.自然科学的学科层次及其相互关系[J].科学技术与辩证法,2002,19(1):58-61.

[2]希拉·贾撒诺夫,杰拉尔德·马克尔,詹姆斯·彼得森,等.科学技术论手册[M].盛晓明,孟强,胡娟,等译.北京:北京理工大学出版社,2004.129-144.

[3]华中工学院编写组.工程技术科学的若干辩证内容(自然辩证法讲义专题资料之一)[M].北京:人民教育出版社,1979.2-3.

[4]李伯聪.我造物,故我在——简论工程实在论[J].自然辩证法研究,1993,(12):9-19.

[5]陈昌曙.重视工程、工程技术与工程家[A].刘则渊,王续琨.工程·技术·哲学——2001年技术哲学研究年鉴[C].大连:大连理工大学出版社,2002.27-34.

[6]李伯聪.工程哲学引论:我造物故我在[M].郑州:大象出版社,2002.5.

[7]李伯聪.略谈科学技术工程三元论[A].杜澄,李伯聪.工程研究:跨学科视野中的工程研究:第1卷[C].北京:北京理工大学出版社,2004.42-53.

[8]D·普赖斯.科学的科学[A].M·戈德史密斯,A·L·马凯.科学的科学——技术时代的社会[C].北京:科学出版社,1985.234.

[9]王续琨.交叉科学结构论[M].大连:大连理工大学出版社,2003.261,295.

[10]李伯聪.工程社会学的开拓与兴起[J].山东科技大学学报(社会科学版),2012,(1):1-9.

[11]王续琨,常东旭.关于工程师学的初步思考[J].工程研究——跨学科视野中的工程,2011,(2):182-187.