万物关联的断裂:灾难的心智根源

2015-02-13纳日碧力戈

纳日碧力戈, 曹 锐

(1.复旦大学 社会科学高等研究院,上海200433;2.贵州大学 人文学院,贵州 贵阳550025)

古人云,“天灾人祸”可谓是对灾难最为质朴传统的提法。所谓“天灾”即是指自然之灾害;所谓“人祸”即是指人为之祸患。因此,灾难一说,自古有之。灾难是一个极为复杂的过程。时光荏苒,人类文明更迭变迁,而无论是“天灾”还是“人祸”都从未停止过。非但如此,“人”与“天”的关系在悄然改变着,“灾祸”之势却有增无减。

一、万物关联生态系统

万物关联是一种现象体系,更是一种世界观。中国古代思想家老子描述了普世之“道”,由“道”生“物”的宇宙观,即《道德经》所云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物抱阴而负阳,充气以为和”。生态学家霍林等认为自然生态与社会生态密不可分,人与自然彼此互动互构,构成一个面对风险的复杂系统。人类学家和控制论专家贝特森强调,人类和其他生物以及非生物在最高层面上相互关联,共同生活在一个超级生态系统中[1]。

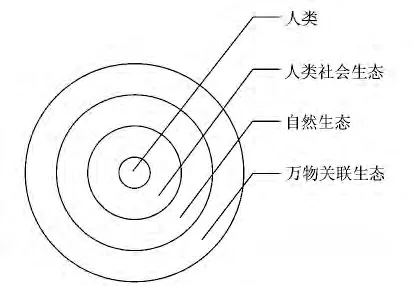

在生态学理论中,生态学家提出了一个人类生态系统的概念框架,即人类生态系统结构。人类在这个系统结构中处于系统的核心,呈同心圆状的环境圈层结构,由里向外分别为文化环境、社会环境、生物环境和物流环境。因此,本文在该理论的基础上,借鉴生态学中个体、种群、群落以及生态系统的思路,与贝特森的元关联理论相结合,拟构出一个万物关联生态系统的概念框架。

在此框架内,所谓“生态”即是一种关系体系,或称为“泛生态”。它不同于生态学中狭义的生态概念,而是一种关于生命体和非生命体之间复杂关系的抽象哲学概念。生态不是静止、孤立的物质组成,而是动态、联系的认知结构。世间万物由不同主体通过不同关系组成大小不一、形态各异的生态体系(简称“生态”或“生态结构”)。以具体的物理实体、社会组织或意识形态作为外化表现,总体上呈现为一个万物关联的生态体系,或称为元关联生态体系。因此,若要真正理解这种万物关联体系的结构形貌,有必要对这样的超级生态体系作详细的构想与描述(见图1)。

图1 万物关联生态体系结构示意图

世间万物,零零总总、繁星点点、错落交织、互动勾连组成了形式各异、结构耦合的生态体系。生态元素是构成不同生态的基本单位(或称“生态成分”、“生态元素”),它们既可以是物质实体,小到一滴水、一株草、一池鱼,大到一丛林、一片海甚至一个星系;也可以是脱离物质世界的精神感知,冷与热、苦与乐、爱与恨;既可以是单独个体,也可以是群落组织,比如村落生态中既包括村民、土地、村落,抑或者语言、艺术、信仰、家庭组织以及各种风俗习惯。依视域和角度不同,生态元素概念也不同,譬如一个医生,既是医疗体系中的一个成员,也是社会的一份子;既是一个生命的总体,也是自然生态中的一个个体。各元素之间彼此互构形成生态;各生态之间相互勾连形成生态群落,同时生态群落间也相互重叠,最终无数生态犹如“万千水滴汇入大海”共同构成了一个无比巨大的超级生态系统。多元的生态成分通过“互动链”(或称“互构链”、“生态链”)有序勾连,形成错综复杂、错落有致的动态生态网络。譬如自然生态中的食物链、生物链、大气圈和洋流圈等,抑或人类生态中的集市、经济特区、社会文化体体系等,甚至是精神信仰方面的五行八卦阵、转世轮回观、九转乾坤说等,都是千差万别、性质各异的子生态体系。再如,森林生态与动植物生态等交织形成了美丽奇特的自然生态;人类生物生态与悲欢离合的情感生态交织形成了精彩纷呈的人类社会生态;而人类生态属于自然生态之中,又同属于一个更大的生态之中。

除此之外,由于各生态要素具有多样性和矛盾性,在流动互构过程中必然产生冲突和变化,由此促使生态结构改变,或称为生态变迁。生态变迁就是各生态元素新旧更替的过程,即新元素取代旧元素,旧结构变成新结构,旧生态发展出新生态的过程。正是这种“新陈代谢”促进了生态的“进化”和发展,同时,新生态也为新一轮“代谢”提供契机和“平台”。鉴于此,世间万物,细胞的分裂、生物体的进化,以及人类文明的发展,都是生态变迁的表现形式。

以万物关联生态体系的维度分析灾难,就能超越静止的、局部的和片面的视域局限,对灾难有一个更广阔和更深入的理解。既可以辩证地从灾难的内部寻找其发生的动因,也能通过对灾难的宏观系统研究,思考人类从根本上避免灾难和从灾难中快速恢复的办法和途径。

二、灾难的本质

不同学者对“灾难”的概念和定义都有不同解释,通常认为,只要是因自然或人为的原因对生命带来的严重损害,都可称为灾难。事实上,对灾难的诠释必须和灾难发生的原因相联系。而用不同的理论和方法从不同的维度视角分析灾难,也会有不同的解释。

美国文化地理学者肯尼斯·休伊特(Kenneth Hewitt)将灾难根据缘由分为自然灾难和社会灾难。前者涉及大气、水文、地质和生物的危害,如地震、泥石流、台风以及疫病等;后者涉及战争、恐怖主义、国内冲突、使用危险品、危险工序和危险技术的危害,如核泄漏、生化战争等[2]。灾难人类学家奥利弗·史密斯认定灾难的根本原因是社会的,而非自然的[3]。布莱克等人也认为,不仅仅是自然事件引起灾害,灾害也是社会、政治和经济环境的产物,正是这些因素构成了不同人群的生活方式;而由于政治经济制度的意识形态影响社会资源的分配和分布,导致了灾难的发生[2]。例如,在人类社会的长期不合理发展模式下,既得利益者无节制地消耗自然资源,而受剥削者被迫再一次对资源过度开发,最终造成自然资源枯竭,直至为争夺资源引发灾难。布莱基认为,自然原因能导致灾难,社会原因也能导致灾难;自然原因和社会原因也会“协同”导致灾难[2]。灾难的发生反应复杂的自然、生物和社会文化的互动过程[4]。因此,当今对于灾害的分析,必须“从传统聚焦‘天灾’的层面走向综合的人-灾互动系统分析,灾害事件,制度环境,个体特征则成为分析灾变行为的核心要素”[5]。时至今日,任何灾害的发生都不能排除人为因素的影响。这种影响可能是短期的,也可能是长期作用的结果;同时可能是区域的,也可能是跨地域、跨时空的。尤其是全球性的灾难,与世界各地生态环境不同程度的恶化不无关系。因此,从这个意义上说,讨论某一灾难的具体成因变得更加复杂,也正是这种复杂性和不确定性,对于灾难研究的学者们来说,与其寻找导致发生灾难的直接原因,不如探究灾难发生的根本原因。

任何形式的灾难都是生态结构断裂的外化表现。生态结构互动的结果可以是向“有序”和“无序”两个维度改变。“有序”带来进化与发展,“无序”则会导致混乱甚至灾难。然而,生态结构的无序不会必然导致灾难,只有在无序程度超过一定的临界点,发展为结构断裂时,灾难才会发生。也就是说,灾难是无序的极端化表现或释放。而生态结构断裂的原因是各成分在动态互构过程中形成不合理的相互关系造成的。如生态元素的无序排列,生态间“互动链”断裂,生态群落间结构错位等,从而产生各成分间的不同矛盾和冲突。这些矛盾和冲突无法调和并最终释放,灾难就是这些释放的外化表现,而不同形式的灾难就是不同生态结构断裂的不同外化表现。

自然灾难是自然生态结构断裂的外化表现。在没有人类干预的情况下,自然生态各成分在互动过程中发生“摩擦”并外化导致自然灾害发生。具体来讲,自然生态要素(包括地球内部的分子、离子,也包括山川峡谷、江河湖海)在相互作用下导致结构无序以及元素间的“碰撞”(地壳运动、地质运动)进而释放能量,从而形成“天灾”。同理,社会灾难(人为灾难)是人类社会生态内部结构断裂的外化表现。人类社会生态内部不合理的秩序和元素间(人与人之间、利益集团之间等)不可调和的矛盾(如国家利益冲突、意识形态差异、宗教矛盾等),最终极端外化为“人祸”(如战争、屠杀、恐怖主义等)。而讨论人类和自然共同作用的灾难,则需要分析人与自然在生态结构中的相互关系。

在元关联生态体系中(见图1),人作为一个生态元素与其他生态成分相互关联、相互作用,并不是其他生态的外部因素,而是其内部因素,甚至是核心要素。用生态学的观点解释,由于人具有主体性和能动性,在生态中拥有特殊的“生态位”(ecological niche)。生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。而所谓“人类生态位”则是指人类族群在整体环境中的位置及其与资源和竞争者的关系。所以,人类生态位处于整个生态环境中的较高位置,占有获得资源以及征服其他生物和非生物的优势。因此,若是人出现了问题,必然会影响其他生态出现问题。而人的能动性有积极作用,也有消极作用,灾难就是这种人类消极作用的结果。从根本上说,人类通过破坏人类-自然生态间的“互构链”断裂的方式造成自然生态结构断裂,直接导致自然灾害发生。更严重的是,自然生态的结构断裂势必又可能使其他生态甚至整个大生态结构断裂,这样就有可能会诱发多重灾难,甚至生态体系整体的崩溃,即人类和世界的毁灭。

为方便表述,将这种在人类消极作用下诱发的一系列自然灾难,统称为“人类-自然灾难”(human-natural disaster)。人类-自然灾难的本质是自然生态在人类消极作用下导致结构断裂的外化表现。这种灾难可能出现两种情况:一是在人类短期消极影响下诱发的自然灾难,譬如,不排除军事演习、核试验、矿井爆炸等人类生态行为会影响地壳等地球因子运动,直接引发地震、泥石流、火山爆发等自然灾难的可能;二是在人类长期消极影响后诱发的自然灾难,如环境污染滋生疫病、植被破坏导致泥石流、森林减少削减生物多样性等。值得一提的是,后者因为持续时间较长通常给灾难的始作俑者逃脱责任提供可乘之机。

此外,随着人类技术在提供安全的同时,在其他情况下却给现有自然威胁增添了更多复杂性[2]。也就是说,自然灾难也有可能引发技术灾难,如地震引发的核泄露、海啸导致的大面积停电等。也有研究表明,对于“天灾”(自然灾难)的不当处理,同样会引发“人祸”(社会灾难)。比如,“一旦民众认为致灾原因与治理主体的无视有关则会产生‘人祸’情景定义而导致负向社会情绪共振”[6]。不同灾难的相互转化也恰恰反映了各个生态之间相互作用和相互影响的互联互构关系。

三、灾难的根源

既然人的消极影响是人类-自然灾难的动因,那么只要找到人类产生这些影响的动机,就能找到诱发人类-自然灾害的根源。

从古至今,人与自然都存在于同一个大生态之中。在人类出现之初,人如同其他生灵一样,过着采集狩猎的生活,崇拜自然、敬畏自然,认为自然拥有不可企及的“超能力”。后来,人类开始了解自然、认识自然,人类的生活生产方式逐渐趋于多样化,创造了独特的人类文明。即使是在文明初期,人与自然的关系始终被认为是“天人合一”以及“合作关系”[2]。人类被看做是自然生态的一员,“是上帝造物的一部分;人类的目标是了解自然和上帝”[2]。

然而,随着人类文明进一步发展,人逐渐从自然生态中“自我解放”出来,尤其在自然科学和社会科学的“激励”下,又把人与自然“隔离”开来。“从这种分离或脱嵌的立场出发,西方人-自然关系在很大程度上是围绕主体-客体建构出来的”[2]。于是人被认为是不再受制于自然的能动主体,自然却被看做人类实现“自我解放”的被动客体。例如,当时笛卡尔把自然看作是“他者”,“与人类和思想世界分割而外在,从而他把自然物化为一种没有意义的存在”[2]。不但如此,“意识形态和科学(经济学)相互促进,产生了一套制度化的物质实践,人类由此追求控制、完成解放和自我实现的新目的”[2]。人类逐渐热衷于物质实践、痴迷于技术更迭、迷失于生产主义思潮和市场交换的意识形态,最终受制于工具理性和机械功能主义等。洛克等人就强调个人生命和自由的自然权利,声称上帝把大地赋予人类,每个个体都体现所有人类,所以每个人都对他或她自己在自然世界中的成果享有权利[2]。在这种只注重短期效益以及自然可塑的价值观作用下,人类通过利用技术手段和建构生产制度等方式无节制地开发自然,将其变成发展自我的“资源库”。最终,人与自然彼此分离,走向了“天人对立”,而人类与自然之间的生态“互构链”也逐渐开始断裂。

在新一轮的全球化浪潮作用下,围绕资本市场建构的社会生态遍布世界各地,而资本主义经济要求从征服自然和可塑自然的观念获得正当支持,使交换价值超越可能赋予自然的任何价值[2],进而无一民族国家不受此“天人对立”的价值观影响,“甚至社会主义经济也同样深受可塑性神话和生产主义的影响”[2]。除此之外,随着媒介和贸易全球体系的扩展使世界日趋整合,某地点的技术或环境的改变,会在另一个半球触发极端事件或让过程发生改变,导致灾难发生[2]。从中国汶川地震、日本海啸到世界气候变化等事实证明,区域性灾难也逐渐发展成为全球性灾难。灾难的这种“蝴蝶效应”或连锁反应,是人类的消极作用导致一系列生态互构链接连断裂的外化表现。

自从人类的价值取向由“天人合一”走向“天人对立”,人类便开始对自然生态产生消极影响,人类-自然灾难也便接踵而至。对此,Wollock就明确提出,“环境危机的出现,并非源于工业或军事活动的污染、资源的过度开采、对能源的最大化利用的经济体制、不公平的地域经济发展或者是城市贫民窟的剧增,这些只是问题的症状和征兆。环境危机的真正根源是人类特定的思维方式。而从过去到现在全球环境的不断恶化正是在这些错误心智根源指导下的‘实验例证’”[7]。

综上所述,人类错误的价值取向是所有灾难的心智根源。所谓心智,是指人们对已知事物的沉淀和储存,通过生物反应而实现动因的一种能力总和。从灾难的发生与人类心智的联系看,一方面人类不断忙于构建自己庞大雄伟的工业文明,在文化的消极作用下毫无节制地索取,无意识地将人类本性中的贪欲/贪婪(greed)无限放大和激化,同时陷入了对自我崇拜和技术崇拜的无知境遇,不但忘记了人类的生物属性,也忽视了人类的积极能动性。人类之所以有物质需要,是因为人类作为生物的自然属性而决定的,而人类无节制的物质需要,则是文化偏离造成的。人类的文化一方面为了配合人类满足其基本需要而不断进化,另一方面却未能抑制或节制人类无限膨胀的欲望而偏离了应有的发展方向。

从某种程度上说,当今人类所迷恋的革新技术和推崇的文化即是滋长人类贪欲的“土壤”和“温室”。对技术而言,有学者提出,技术具有不确定性和对环境的依赖性,要避免技术开发应用对环境的破坏,就要从观念和实践层面对技术的利用加以规范和引导[8]。不仅如此,“技术灾难的增多,尤其是那些有长期毒性影响的灾难,不可否认地涉及人类能动作用,在一些人看来,这会危及对人类制度的信念,让人怀疑或质疑文化本身的正当性——如果在某种意义上可以把文化看做是对生活有限预测的一种含蓄保障的话”[2]。霍利斯-琼斯(Horlick-Jones)提出,今天甚至可以把现代灾难看做是“暴行和背叛”,因为“他们表明制度没有完成其预定的使命”[2]。这与安东尼·F·C·华莱士(Anthony F.C.Wallace)将灾难问题与文化危机及其回应相联系的焦点关注不谋而合。总而言之,无论是技术、制度还是文化,这些组成人类社会生态的关键要素,既服务于人,也作用于环境;既有积极作用,也有消极影响,而如何使用好这些“双刃剑”决定于人类心灵和智慧的选择。

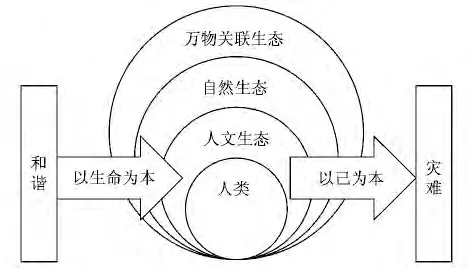

所有受人类消极影响导致的灾难,包括社会灾难和人类-自然灾难在内,其不断发生的心智根源包括以权力为本、以利益为本、以技术本、以己为本和“天人对立”等一系列自私和孤立的错误价值取向。人类积极或者消极影响的能动选择都由价值取向决定。错误的价值取向通常导致人类在运用技术和文化手段时,忽视积极的以生命为本、以自然为本和以意义为本的认知引导,同时也未能很好地激发其正向的利他功能,从而导致了很多技术的“失职”和文化的偏离,其后果是其消极作用大于积极作用。换言之,一方面人类既没有处理好自身社会生态的有序化建构,同时还破坏了与其他生态间的合理化互联,甚至威胁到了更大的生态体系的生存和稳定。另一方面,人类试图将自己从一个平衡有序的元关联体系中脱离,妄想成为该体系主宰,甚至试图违背最基本的生命法则,这些都是人类对自己在整个生态体系中所处位置、作用和意义的认知缺乏或错误意识所致。

在万物关联的生态体系中,作为多元生态体系中的一个能动元素,人类时刻与其他生态成分互动勾连、相互影响,同时也相互制约、相互抑制,并非人类臆想的那样可以“一意孤行”、“无所不能”,甚至“为所欲为”。人类和其他生态元素平等互构、互为环境,同等享有生命和生存权利,同时体验生命的价值和意义,也必须同样履行相应责任和义务,遵循统一的生命法则以及维护同一的生态体系。倘若背道而驰,必将遭到生态灾变(灾难)的惩罚。举例来说,社会灾难是对人类社会生态法则的轻视,人类-自然灾难是对人与自然之间自然生态法则的无视,归根到底,都是人类对万物关联生态中生命法则的破坏。鉴于此,唯有人类将生命和意义视为最崇高的价值和追求,以生命为本,将世界万物生灵视为平等互助、互为彼此的生命主体,才能走出“狂妄自大”的心智困境,也才能走向多元并存、和谐共生的可持续发展之路。

四、结语:灾难应对与生态重建

从万物关联的多元生态观研究灾难,是生态人类学研究的一种尝试,同时对灾难人类学研究意义重大,既能促进生态人类学的理论建构与学科的发展,也能为构建灾难研究的理论框架提供相应的生态哲学伦理研究范式。

通过上述讨论,自然灾难是自然内部成分相互作用导致的,社会灾难是人类社会内部矛盾激化产生的,而人类-自然灾难的形成则是因为人类对自然的不合理干预引起的,其实质都是不同生态体系结构断裂的结果。灾难研究的根本问题实际是研究人的心智重塑问题,进而讨论如何迅速从灾难破坏中恢复,即重构平衡有序的生态体系的问题。英国生态学会主席坦斯利(Tansley)在1939年就曾指出:“旧的人类生态系统在瓦解,很多已经消失了。要维护过去数世纪人类所取得的伟大成就,唯一办法就是创建一个新的接纳全人类的人类生态系统”[9]。

根据生态学家霍林(Holling)提出的恢复力理论(resilience theory)中所描述的生态过程,即系统吸收干扰,保持原有功能和机构的过程。开发、保持、衰减、恢复,是万物生存的常在,是所有生态结构的本相[10]。从这个生态变迁的规律上看,灾难不过是生态变迁过程中衰减阶段的极端表现形式,虽然生态结构的断裂是诱发灾难的必要条件,但是只要将无序的结构控制在一定范围内,避免将结构无序发展成为结构断裂的极端形式,就能在最大程度上控制灾难的发生。同时,恢复即是灾难(后)的应对,恢复的对象就是受损的生态结构。换言之,灾难(后)生态恢复的过程就是对生态结构“再有序化”过程,其目的是恢复有序合理的生态结构以实现整体生态良性互动和平衡,重新回到开发、保持、衰减、恢复的正常运作轨道上。因此,人类有义务和责任发挥积极的主观能动作用,合理利用技术、制度以及文化等多重方式,尽可能地化解多元生态结构内部的各种矛盾,避免自然灾难、社会灾难以及人类-自然灾难的出现,同时通过对万物关联生态体系的重构,站在更长远的视角探索更为优化和更为合理的未来生态体系,展望更为和谐与繁荣的新纪元。

正因如此,人作为居于较高生态位并且能动的生态元素,发挥人的积极主观能动性至关重要。人类必须“自我觉醒”,主动改变现有的错误观念,重塑正确的心智理念,建立以生命为本的生态价值取向,并且主动构建一个能够自我约束、自我限制的人类社会生态。只有这样的生态,也才足以被称为“人文生态”。构建人文生态的关键则是人的心智重塑,即生态价值取向的转变。根据图2生态价值取向示意图,可以了解其在整个元关联生态结构中的认知偏重和意义取向。从箭头末尾到箭头顶端,价值取向从高向低转移,越靠近箭头末尾越重要,越靠近箭头顶端越没价值。因此,“以己为本”的价值取向,是将人作为最重要的价值核心由内向外逐层递减;而以“生命为本”的价值取向,则是将生态系统作为价值核心,由外向内逐层递减。

图2 生态价值取向示意图

值得一提的是,德国学者毕恩巴赫认为,对环境价值观的讨论总体来说纠结于人类中心主义和非人类中心主义的两种价值观,他试图主张人们根据“注重需求”和“注重理想”这两个规范对价值取向重新定位,以此更好地指导环境保护的实践[11]。实际上这种观点是在倡导共同追求人类生态中不同元素的重叠共识,同样也是对人文生态的能动作用提出要求,充分引导人类克服自身的障碍,将人类进化发展成为拥有更高视野、更高追求以及更完善的文化体系的智慧生物,同时创造更为和谐进步的人类生态文明。

因此,构建人文生态应该包括但不限于以下几个改变:人类的发展必须突破只顾眼前利益的物质观念,用历史观从更长远的视域,思考人类在生态体系中的位置和意义,追求精神和情感的满足;必须跳出以己为本的狭隘立场,用普世观从更广的视域,关注与人类共生共存的世间万物多元价值,以生命为本,用生态的立场审视生态和谐之美;必须抛弃“天人对立”等价值取向,用万物平等的质朴传统观,思考人类走向“天人合一”的生态发展之路,探索人类生存的真正意义和未来的发展道路。

综上所述,唯有发挥人文生态在整个万物关联生态体系中的积极作用,与其他生态体形成结构耦合,实现相互制约和相互建构的有序生态秩序,维护生态整体的平衡和稳定,才能从根本上远离灾难的侵扰。否则,一切简单地技术转型或者社会调整,都只是短暂临时的“权宜之计”,不能改变人类经历灾难的必然结果。

人类学研究意义之一就是帮助人类在诸多选择中,找到尽可能合理的方案和最适合的发展思路。如何才能实现人类对灾难心智的转变,如何围绕新的价值体系构建人文生态,如何发挥人文生态对人类本性的抑制,以及文化如何把人类引向更高意义的追求,这些问题都是留给所有学者未来探索的新挑战。

[1]纳日碧力戈.共生观中的生态多元[J].民族学刊,2012,(1):1-8.

[2]安东尼·奥利弗-史密斯.灾难的理论研究:自然、权利和文化[J].纳日碧力戈译.西南民族大学学报(人文社会科学版),2011,(11):1-11.

[3]ANTHONY O S.Anthropology in disaster research and management[J].National Association for the Practice of Anthropology Bulletin,2001,(20):111-112.

[4]纳日碧力戈.灾难的人类学辨析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2008,(9):11-13.

[5]陶鹏,童星.中国基层政府应急疏散行为模式:基于多案例比较分析[J].中国地质大学(社会科学版),2014,14(40):100-107.

[6]周丽敏,胡项连.无察觉危机、社会情绪共振及风险管理策略的选择[J].中国地质大学(社会科学版),2014,14(4):65-69.

[7]WOLLOCK J.Linguistic diversity and biodiversity:some implications for the language sciences[A].MAFFIED L.On Bicultural Diversity:linking Language,Knowledge,and the Environment[C].Washington and London:Smithsonian Institution Press,2001.248-262.

[8]闫坤如.技术-环境悖论的复杂范式视角探析[J].大连理工大学学报(社会科学版),2014,35(2):79-83.

[9]TANSLEY A G.British ecology during the past quarter century:the plant community and the ecosystem[J].Journal of Ecology,1939,(27):513-530.

[10]纳日碧力戈.边疆无界:万象共生的人类观[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2011,31(1):8-13.

[11]赵小丽,王飞.环境价值观的普遍性追求——论毕恩巴赫环境伦理思想[J].大连理工大学学报(社会科学版),2012,33(4):65-69.