离乱书

2015-02-07青兮

青 兮

离乱书

青 兮

我又欣喜你有爱写信的习惯,在这种家书抵万金的时代,我应是全北京城最富有的人了。

——张兆和致沈从文

当沈从文与张兆和的小儿子虎雏落地还不到两个月时,震惊中外的“七七”事变发生了,日本正式发动全面侵华战争。1937年7月28日,北平沦陷了。战争的阴霾越来越浓重,北平原本纯蓝的天空开始布满乌云,一个最艰难的时期就要开始了。

此时,沈家刚刚搬迁至国祥胡同12号,住宅原是乾隆皇帝为怀柔蒙王而建的,仿苏州园林式的庭院风格,深巷花园,白墙黛瓦。比起原先的达子营28号,这里宽敞高大得多,也更为幽静。新居远离尘嚣,宛如世外桃源,很少能听到车辆过往的声音。沈从文和张兆和憧憬着日本人会很快解甲归田,预备等战争结束后,两人能在新居里安安心心地抚养龙朱和虎雏长大。在沈从文手里,还有一大批写作计划排着队等他着手。可是此时,北平之大,早已经安放不得一张平静的书桌了。

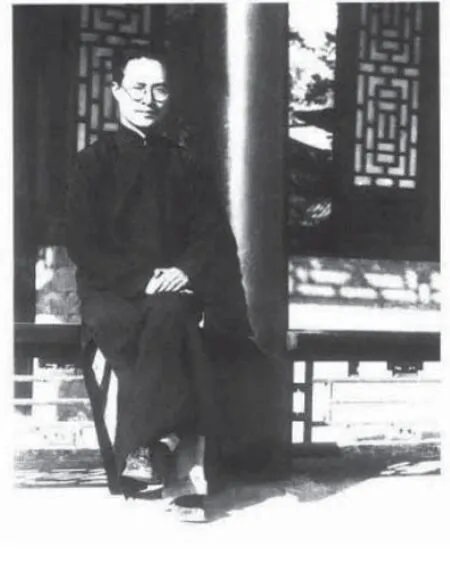

沈从文抗战前在北平

8月11日晚上,沈从文接到当时教育部的秘密通知,让他随北大清华的教师一起紧急撤离北平。得到这个消息后,沈从文立刻和张兆和商量怎么办。他当然不想同妻儿分开,所以劝张兆和跟他一同离开北平。此时蚊帐内的龙兄虎弟,一大一小在屋内睡得正香,张兆和朝里指了指,无奈地对沈从文摇了摇头。考虑到自己产后不久,身体状态不在最好,更重要的是,两个孩子太小,尤其是虎雏,才两个多月大,如果匆忙上路,难保不会有闪失,况且屋子里有一大堆重要东西来不及收拾,于是张兆和让沈从文先随大部队南下,自己和九妹留下来,一边照看两个孩子,一边将家里重要的东西慢慢转移出北平,然后再南下团聚。听完妻子的话,沈从文此时几乎要痛哭起来,他是一个女人的丈夫,两个幼子的父亲,也是岳萌的哥哥,哪里能放心撇下他们一个人走?可是,照顾孩子的事情向来是由张兆和负责,沈从文自己确实没有什么经验,如果硬带着大儿子龙朱上路,虽然减轻了妻子在北平的负担,却不一定能把儿子照顾好。想来想去,实在没有别的办法,沈从文只好点点头,和张兆和一起开始连夜收拾东西。

天很快就亮了,收拾好行装,看着还在熟睡中的孩子,沈从文不忍叫醒他们,怕告诉了他们会难过。沈从文歉疚地看了妻子最后一眼,走出了家门,开始踏上漫长的逃亡之旅。

此番与沈从文仓皇辞京一同上路的,还有梅贻琦、杨振声、朱光潜、梁宗岱、叶公超等一批清华、北大的熟人朋友。杨振声和沈从文一样,匆忙逃离时,也把女儿杨蔚、儿子杨起两个孩子留在了北平。为躲过日本人严密的搜查,临行前沈从文一行皆乔装打扮,各自编造了一个假身份:朱光潜是香港洋行的打字员,沈从文是洋行的文书,杨振声是卖花边的。

当他们到达天津时,已经是半夜了,第二天一早,大家在法租界找了一个住处落脚。原计划先从天津转到上海,再转南京,但打开早报一看,“八一三”淞沪战争刚爆发,海船去上海的路线已经断绝,只好等待机会。直到一周后,恰探听到一艘英国商船可以直达烟台,沈从文一行才冒险上了船,到了烟台后,再想方设法转到了南京。到南京后,住在沧州饭店内,没想到半夜里日军出动100架飞机,轮番轰炸南京北极阁。沈从文随大家一起爬上饭店屋顶,只见北极阁方向一片火光熊熊,到处是猛烈的爆炸声。局势越来越动荡不安,南京方面各机关都在做大疏散,3天后,沈从文一行好不容易等到一条去往武汉的英国客船。但沈从文手里既没票,又文弱弱的挤不上去,亏得一位朋友好心帮忙,在开船的最后一刻不顾一切将他推上了跳板,他才幸运地上了船。

沈从文的这一次别离,比起1934年年初回湘西看母亲,境况和心情可谓截然不同。那次回乡探母,虽也是匆匆而别,冒险上路,但来回不过一个月多些,况且归期有定,日日有鸿雁传书,总算是放得下心。当时虽正值南方最寒冷难耐的冬季,但躲在飘摇的小船内,就着昏暗的烛光给北平的新婚妻子写信,他心里却是说不出的温柔。可这一次却是实实在在的逃难,处处硝烟四起,兵荒马乱,危机四伏。在颠沛流离的逃亡路上,沈从文一面要保全自己别被鬼子的炸弹炸死、被刺刀刺死,一面也时时刻刻为留在北平的妻儿小妹悬着一颗心。

船每向着南方多进一步,离北平离得更远一些,沈从文的不安就增加一分,他急切地盼望能跟家人团聚。山水迢迢路遥遥,思念却从没有停止过,他想念妻子,想念已经会写字画画的小龙,想念还在襁褓中吃奶的小虎,想念可怜的小九妹岳萌。过去,有妻子在身边的时候,沈从文只管编杂志写文章,别的什么也不用操心。分别之后,他才发现自己是多么依赖她,简直一刻也不想离开。

从南京坐船抵达武汉后,沈从文借住在武汉大学陈西滢、凌叔华夫妇家中,并借武大图书馆编教科书。然而,武汉作为长江上游重要的城市,在军事上有着举足轻重的地位,日本人是不会放过的,日后必定会有战事发生,因此也不是安身之所,再度流离在所难免。因此到了武汉之后,沈从文仍是心乱如麻。这一路的担惊受怕,仿佛一场没有尽头的马拉松,深深折磨着他。

自从离别后,张兆和也和沈从文一样,每天在不安中度过。但难得的是,她并没有被吓倒。看着两个孩子在身边一天天长大,再大的困难她也不害怕。因此每天,她都尽最大努力,用最乐观的态度来克服困难,为孩子们创造一个最好的成长环境。

很快,日历就翻到了1937年9月9日,这是沈从文和张兆和结婚4周年的纪念日。红笺向壁字模糊,忆共灯前呵手为伊书。这天,张兆和怀着思念,写了一封信给沈从文,将家中近况一一告知,以免他担心:

今天是什么日子?你在仆仆风尘中,不知还记得这个日子否。早晨下了极大的雨,雷击震耳惊人,我哄着小弟弟,看到外面廊下积水成湖,猛的想到九月九日,心里转觉凄凉。自你走后,日子过得像慢又像快,不知不觉已经快一个月了。自从接到你廿七日南京来信后,三日未得书,计算日程,当已过武汉到长沙了。沿途各地寄来信件,约二十五封以上,按月日视之,似未有遗失,惟次第略有颠倒而已。……我们这里一切都好,储米可吃到年底。现在我们已实行节食俭用,若能长此节省,余款亦可以支持过旧历年。……家中可不必惦念,小龙瘦而精神,问及爸爸时,总说:“爸爸到上海替我买大汽车,买可可糖。”虎雏十分壮健,驯白可人,“遥怜小儿女,未解忆长安”,他们哥儿俩你不必挂念了。有信望寄到三叔家,搬不搬寄到那里总收得到。望你保重。

没过多久,一年一度的中秋佳节很快就到了。此时,沈从文在武昌,张兆和在北平,张家其余的人多转移去合肥,大哥沈云麓在湘西,一家人分散四处。月儿圆圆照九州,而这轮明月之下,究竟还有多少个这样不得团圆的家庭,恐怕谁也数不清。

但正是因为战争时期离散之事多得让人绝望,这年的中秋节才格外引起了大家的期盼。这天,在已是沦陷之城的北平,大街小巷到处张灯结彩,盛况空前,大家热热闹闹地庆祝着,希望节日的欢乐能冲淡战争带来的痛苦。张兆和同九妹、龙朱到三叔家过节,见西单鼓楼人山人海,热闹非凡。月亮像一个大盘子,毫不吝啬地洒着清辉。大家在廊前赏月。杨振声的儿子杨起,有一个很大很大的兔二爷,也搬出来了。小龙朱本来早就嚷着要睡觉,结果忽然听到谁说了“月饼”二字,立刻精神抖擞起来,唱歌,跳舞,亲热人,逗得大家开心不已。等供完兔儿爷,尝了一点点月饼,也就心满意足,可临去睡时,还对着咬剩的月饼告诉人:明天吃。见小龙朱一脸懵懂可爱,天真不知人事的模样,张兆和也不觉笑了。

沈从文几乎每天给张兆和写信,快信慢信加电报,就差插上翅膀直接飞了。但由于交通受阻,信件往往要积压一段时间才送走,因此张兆和有时候很多天一封信也收不到,有时候一天接连收到好几封信。有一次,隔壁的大婶儿替她接了信,人未至声先到,大声喊了起来:“不得了,沈先生一天来六封信!”

休言半纸无多重,万斛离愁尽耐担。在望眼欲穿的烽火岁月里,信件的命运受到了前所未有的关注,它们是无数散落在天涯的人心中的火种,甚至是最后的希望。当一封信穿越过火线,躲过轰炸,逃过翻车、水害、火灾等种种劫难,终于抵达收信人手中时,远在天涯的人顿时如同眼前人。将那一封封穿越火线子弹的信笺贴在脸上,放进怀中,似乎再远的距离,在刹那间近了。

眼看着家中财资快用尽,在北平包括梁思成夫妇在内的熟人,多陆陆续续走尽了,张兆和一面想抬脚就走,一面又立刻冷静了下来,想到逃亡之路太过辛苦,到处瘟疫肆虐,虎雏又太小,她不敢贸然上路。况且,家中还有太多让她不舍的东西没有处理。这些东西,一大半是沈从文的,除了文稿书信,还有他多年来收集的瓶瓶罐罐。她真怕这么匆匆一走,就什么都毁尽了!在信中,她将自己的想法一一说了:

前两天整理书信,觉得更不愿意走了,我们有许多太美丽太可爱的信件,这时候带着麻烦,弃之可惜,这还只书信而言,另外还有你一大堆乱七八糟的书籍文稿,若我此时空身南下,此后这些东西无人清理,也就只有永远丢弃了。……你要什么东西望来信时一一注明,乘这时津浦线还能通行尽可能多寄点给你,若战事延长一年半载,则此唯一孔道,势必亦将断绝,到音书完全断绝时,那真有点急人了。前次寄包裹内有被面、被单、衬绒袍各一,家制布衬衫两件,你喜欢穿的也给寄来了。你写字的宣纸同好图章要不要?我还想寄一两个瓷盘子给你。那块花缎不日即寄,问邮局,说包裹虽寄,何日可到不得而知,路上一定耽搁极久,久一点不要紧,我真怕它丢掉了。

在那个人人只顾带着细软逃命的非常时期,张兆和却对信件、文稿、瓷盘甚至花缎子这些身外之物满心不舍,因为她深知,这些都是沈从文的心血,一旦丢掉了,就再也找不回来了。

战争爆发后,张兆和在苏州老家的父亲母亲逃到了合肥老家避难。后来当她听说苏州老家被日军炸毁,一些重要的东西被毁去时,不禁心痛万分:

有两件东西毁了是叫我非常难过的。一是大大的相片,一是婚前你给我的信札,包括第一封你亲手交给我的到住在北京公寓为止的全部,即所谓的情书也者,那些信是我俩生活最有意义的记载,也是将来数百年后人家研究你最好的史料,多美丽,多精彩,多凄凉,多丰富的情感生活记录,一下子全完了,全沦为灰烬!多么无可挽救的损失啊! ……为这些东西的毁去我非常难过,因为这是不可再得的,我们的青春,哀乐,统统在里面,不能第二次再来的!

乱世之中,人的命运堪比飘萍,风来雨袭,不是骨肉失散,就是鸳鸯失伴,活生生的人尚且无法周全,更何况是那脆薄的信笺。那些青春岁月里的纸短情长,是两个人爱情最珍贵的见证,一直以来,张兆和都好好地收藏着,小心地护着,准备留着以后慢慢重阅、温习,还可以整理成为情书一束,放书架上如一道美丽的月牙,成为对抗时间的永恒回忆。却不料,越是小心翼翼,越是不堪一击。也许是炮弹嫉妒了这些过分美丽的信笺,才不偏不倚地击中了它们。一瞬间,那些章草写就的长长短短信笺,在空中化作灰烬,像绚烂的烟火,短促得让人心疼……

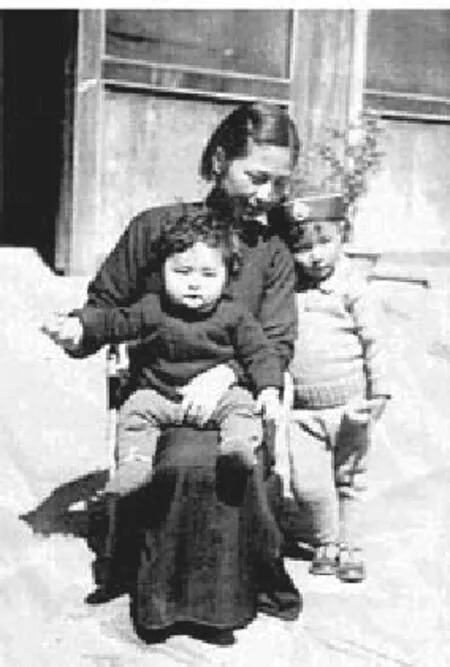

张兆和与两个儿子沈龙朱(右)、虎雏在沦陷的北平

1937年10月底,杨振声的儿子杨起、女儿杨蔚决定离开北平,南下往武汉跟父亲会合,他们来沈家问张兆和要不要带上孩子一起南下。有朋友同行,路上可以互相照应,这本是一个不错的选择,但考虑到此时的局势依然动荡,天上到处都在往下扔炸弹,好像随便走哪里都有被炸的危险,张兆和又犹豫了。与其铤而走险,不如以不变应万变,所以最终,她还是决定留在北平。对于未来,张兆和甚至抱着乐观的态度,总觉得不久之后战事就会结束,希望等过完年,春暖花开以后再上路,或者等沈从文回到北平团聚。

不久,杨家姐弟启程南下,张兆和请杨蔚捎了一部楷帖、一个枕套、一条皮带,甚至还有一个大瓷盘子,塞在他们行李的囊内,收得妥妥帖帖,要她到武汉的时候带给沈从文。送走杨家姐弟后,张兆和心中感觉轻松了许多,毕竟北平非久留之地,熟人能走一个算一个,但同时,她又为他们在路上的安全挂念不已。

此时,沈从文一行住在武汉大学珞珈山下的一个小独院里继续编教材,当他得知杨家姐弟要南下后,就迫不及待发了封快信给张兆和,要她带着孩子与他们同行。但张兆和收到电报的时候已经决定了暂时按兵不动,于是回电报给沈从文说“拟缓来”。收到电报后,沈从文坐立不安,他实在不明白妻子还在顾虑什么。眼看着局势越来越不稳,越往后拖一天越危险,沈从文心焦如焚,只恨自己没有一双翅膀,可以飞过去把他们都接到自己身边来。

像过去追求张兆和而不得时那样,沈从文一下子变得不知所措起来,那平息已久的敏感神经被触发了。沈从文知道这些年来让妻子受了许多累,吃了许多苦,见她迟迟没有南下,他慌了,以为她是厌烦了他,想趁机同他分开。沈从文甚至猜想着她是不是在北平遇到了比自己更好的人,那个人可以给她更多的保护和幸福。沈从文被这种怀疑折磨得喘不过气来,于是立刻写了一封长信给张兆和,丢了魂似的追问:

你是不是仅仅为的怕孩子上路不便,所以不能下决心动身?还是在北方,离我远一点,你当真反而感觉快乐一点,所以不想来?不拘那一种理由我都能了解而原谅,因为我爱孩子也愿意让你快乐。只是请告我一声,说明白了,免得我在这边发了电报写了信老盼着,且总以为你已动身了,白着急,为你们路上经过而着急。我还得一本正经的同你说,不要以为我不明白你,或是埋怨你,疑心你,对你不肯南行就生气。我不生气。你即或是因为北平有个关心你,你也同情他的人,只因为这种事不来,故意留在北京,我也不妒忌,不生气。……我不是说笑话,不拘谁爱你或你爱谁,只要是使你得到幸福,我不滥用任何名分妨碍你的幸福。我觉得爱你,但不必需因此拘束你。正因为爱你,若不能够在共同生活上给你幸福,别的方面我的牺牲能成全你的幸福时,我准备牺牲。有痛苦,我忍受痛苦。

他是多害怕失去她,而这种恐惧,比起当年追求她、怕得不到她时的感受更深。这几年,他是太依赖她了,根本就不能没有她。沈从文仿佛被魔鬼突然攫住了一般,陷入了一种神经质的忧虑中。他脑子里出现的假想敌,几乎要把他打垮了,他甚至想象自己失去她以后,暮年凄凉,过着一种完全绝望的生活。这时的沈从文几乎确信,张兆和真的打算不要他了。对于自己的胡思乱想,沈从文自己是明白原因的,但又没有办法,只能在信中无奈地自我剖析:“我这人原来就是悲剧性格的人物,近人情时极近人情,天真时透底天真,糊涂时无可救药的糊涂,悲观时莫名其妙的悲观。”他还总结了一下具体的原因:一是遗传上或许有疯狂的因子;二是年纪小时就过度生活在幻想里;三是看书太杂,生活变动太大;四是鼻破血出,失血过多,用脑太过。

辗转了一个多月之后,沈从文的信终于送到了张兆和手里。读完这些心急火燎的信后,深知丈夫脾气的张兆和,对这些胡思乱想和小孩子一样幼稚的话并不想过多争辩,也不去怪他,所以针对那些空想和怀疑,她回信时只这样应了一句:“来信说那种废话,什么自由不自由的,我不爱听,以后不许你讲。”

的确,沈从文是多虑了。他哪里想象得到,在自己神经紧张吃空醋的时候,张兆和一直忙得焦头烂额。自从他逃出北平后,家中已无收入,并且已经欠下了不少债,若再继续下去,根本难以为继。家用紧张,张兆和想辞掉家中佣人厨子节省些开支,可是见他近来做事极负责,一副处处小心的样子,善良的她又不忍心,只得暂且留着他,想等过完年再辞。冬天来临,又是年关将近,一日三餐,添煤置衣,样样事都费钱。而且,此时一家人生活过得再困难,张兆和也不愿意开口求人。虽然她本可以向父亲求援,但考虑到继母的脾气,她不想让父亲觉得为难,也就什么也没说。钱之来难去易,再没有人比做了4年主妇的张兆和更清楚的了,沈从文平常总叫她不要太委屈自己,该花的花,却不知道,如果不是她这样节俭,这个家根本就没法维持下去。对于现实的许多事,沈从文有时是天真的。这样兵荒马乱的时期,他还常常在给张兆和的信中提到,希望她有空时能翻译些英文书,不要浪费了自己的才华。张兆和无奈,后来回信时说:

你说译书,现在还说译书,完全是梦话。一来我自己无时间无闲情,再说译那东西给谁看?谁还看那个?文学也者,尤其是经过一道翻译的别人家的东西,这时候还是收敛了吧。

没过多久,张兆和便收到杨起寄来的信,信中说他到了武汉之后身上的钱就花完了,接下来的路,大约要靠借债才行了。看了信,她一则为盘缠用尽的朋友担心,一则松了一口气,庆幸自己没有冒险跟着南下,否则不但要路费不够,加上一路颠簸,大人小孩身体吃不消,肯定都得生一场大病。她于是写信把情况说给沈从文听,语气中不无委屈:

希望你懂事一点,勿以暂时别离为意,我的坚持不动原早顾虑及此,留在这里也硬着头皮捏一把汗,因为责任太大,一家人的担子全在我身上,我为什么不落得把这担子卸到你身上,你到这时自可以明白,你当时来信责备得我好凶,你完全凭着一时的冲动,殊不知我的不合作到后来反而是同你合作了。

道路阻且长,会面安可知。沈从文急切渴望见到妻儿的心情是能理解的,而更应当理解的是一个唯恐两个幼子有所闪失而顾虑重重的母亲的心吧。

冬天很快来临了。北平的冬日不像南方那样湿冷难耐,有几天的太阳温暖如春,照得人尤其舒服。天气这般好,世界却这样乱,简直让人不能不生气。又想到沈从文此时不知身在何处,向来沉稳的张兆和也变了,精神一会儿振奋,一会儿萎靡。好在,身边有两个可爱的孩子陪着,能给她带来许多乐趣,暂时忘却疲劳。

才3岁的小龙,这时已认识不少字了,吃饭的时候,一定要在垫桌子的报纸上找自己认得的字,看得极认真,却像爸爸那样不把吃饭当回事,张兆和写信说真像个小从文。自从沈从文走后,小龙也时常想着爸爸,张兆和就逗他说:“我们一同回合肥,爸爸在湖南,不带爸爸去。”听了这话,小龙就伤心得哭出了眼泪。至于小虎呢,虽然没有什么鱼肝油、奶粉之类的滋补食品吃,却长得分外好。他的头发黑黑的,曲曲的,眼睛又大又亮,颜色是蓝蓝的,睫毛也长,活像个洋娃娃,见的人无不喜欢得要来抱一抱、亲一亲。张兆和颇为美妙地想象着,这双漂亮的大眼睛准是因为跟沈从文在青岛的时候,见到海上的天空太美了,留下的印象太深了,上天才无意中将这抹蓝慷慨地移植到孩子的眼睛里。

夜来,月色溶溶,照在窗上,清辉适人。张兆和半夜起来,给小虎雏喂了奶,又把他身底下的湿片换了。小东西吸饱了奶水,很舒服似的,睁大了一对黑眼望着妈妈憨憨直笑,还把一只大拇指含在口中,甜甜地进入了梦乡。小龙则把胖胖的小脸睡得红红的,蜷着身子,将两只白藕似的膀子放在被子外。张兆和把两个孩子都亲了一遍,闻着孩子身上特有的温香,她的心也静了。这时已是凌晨一点多,想到远在他乡的丈夫,却睡不着了,于是又提笔写信:

至于我这里,你可以完全放心,不论你多远,我同孩子总贴着你极近。前一礼拜挂号寄出孩子相片多张,不知你是否可以得到。希望你常常想念着我们。……

1937年11月1日,由清华大学、北京大学、南开大学组成的长沙临时大学正式开学,这一天成为后来的西南联大的校庆日。不料紧接着,南京陷落,武汉告急,长沙遭遇空袭,抗日局势迅速恶化。教育部于是决定,将刚刚成立的长沙临时大学西迁至云南昆明,1938年2月开始搬迁,人员分两路赴滇,一路乘坐交通工具,一路组成湘黔滇旅行团步行。

1938年1月初,编写教材的办事处决定迁往昆明,沈从文带领办事处的人员来到湖南沅陵,在大哥沈云麓的家芸庐住了3个多月。

一年一岁,又到旧历新年。1938年这年的新年,沈从文在沅陵,张兆和在北平,两人天各一方,别有一种离愁滋味。

在芸庐,同沈从文一起过年的还有张兆和的五弟张寰和、萧乾以及杨振声的大女儿杨蔚等。大年夜,大家聚在一起热热闹闹放鞭炮,然后聚到云麓大哥的房间一起玩牌,唯独沈从文一人没有去。他坐在楼上的一间大房间里,一个人围着炉子烤火。一面是完全的热闹,一面却是完全的静寂。他想起妻子清瘦的脸,小虎的大眼睛卷头发,小龙的小车子上大街,北平的第一回轰炸,南京的夜袭,武汉的空袭,却有着另一种滋味。

正当沈从文在想念着千里之外的妻子孩子时,张兆和也在北平的家中一边听着爆竹声守岁,一边摊开信纸写信。可巧的是,时近凌晨,邮递员给她送来了一封快信,是沈从文寄来的。由于信多,沈从文将寄出的信都以颜色标记和以数字编了号,以作识别、排次序之用,这封深夜抵达的信是1月11日写的,编号为“紫十四”。在这个特殊的时刻收到信,张兆和欣喜万分,迫不及待抽出信笺,细细地读了几遍,回信给沈从文时说:

我欢喜听你说到云庐的种种,庐内主客的种种,以及庐外云山的种种。我又欣喜你有爱写信的习惯,在这种家书抵万金的时代,我应是全北京城最富有的人了。……

天亮了,通宵的爆竹声此时变得更加激烈起来。张兆和坐在桌前,时不时放下手中的笔,倾身谛听这震耳的声响。远处传来擂鼓声,咚咚咚,咚咚咚,沉重地敲击着暗色的天幕这面大鼓。越是人心惶惶的时代,节日的气氛越是浓烈,似乎这样就能驱散心中郁结而沉重的痛苦与不安。

大年初一,孩子们照例是过得最开心的,穿新衣,玩爆竹,吃糖果,过年,热热闹闹了一天。到了晚上,张兆和照例给远在沅陵的沈从文写信,分享过年的喜悦:

今天新年,乱哄哄的一天,两家的孩子各穿了新衣,忙出忙进,景况仍然十分热闹。中午我们在三叔家吃的饭,下午卓君庸、王正仪来,晚饭王正仪三叔婶在我家吃的。晚间舅舅大姨翻出许多旧衣大帽子,围巾,腰带,六个孩子,连同小龙小拴在内,打扮得怪模怪样,跑到我房里来演戏,小龙头包红围巾,擦得一脸白粉,身上莫名其妙的捆了一些绳子带子,解开扣子,两只手掀起大襟,同带着黑胡子的舅舅乱蹦乱嚷一气,这是他们的戏。最能欣赏他们这一套的仿佛还是小虎。婆婆抱着他,你能想象他的眼睛睁得有多大,简直看愣了,一动也不动。小孩子是仍然有他们的世界的,可怜是生在这种时代,一切只有从简了。你要他们的相片,天气还冷,小虎不敢抱到院子里去,缓日照了寄来,此次只得旧照寄来三张。

末了,她还向沈从文报告了一个好消息,原来,就在除夕,小虎已经能坐得住了。小龙也是在大前年的除夕那天忽然会走路了的。兄弟俩这样不约而同,挑了同一天,可谓有趣。写完这一段,张兆和好像已能听见沈从文收到信时的笑容了。带着这笑,她也进入了梦乡……

3月初,由长沙临时大学一部分师生组成的湘黔滇旅行团,在向昆明转移时路过沅陵,恰逢暴风雨和冰雪,行程受阻,沈从文便把闻一多等师生们请到芸庐,招待他们吃饭休息。5天之后,天气转好,这队人马又继续踏上了去昆明的徒步之旅。

年关过后,张兆和手里的粮越来越少,一家人的生活维持越来越困难,心也越来越急,写信给丈夫时,也比往常更焦虑了:

我现在唯一的愿望,是俭俭省省的过,大家能相安,帮助我把这难关度过,因为要俭省,就不得不自己多添忙累,因为要俭省,这使得家里人心里不愉快,这是必然的结果。可是这个家在我手里,我不省怎么办?

沅陵的四月天,紫荆、海棠花开得正好,春笋、蕨菜还有蒜苗等时蔬也都上市了,还可以吃到鲜美的河鱼。可是春天再好,妻子孩子一天不来,沈从文就一天不安心,唯有书信能聊以解忧。4月3日这天,沈从文写信给张兆和,说收到了信和照片,还把孩子们的照片给同乡看了,大家都夸赞不已。但从信中知道妻子在北平日子过得很辛苦,他心里也不是滋味,于是回信说:

我知道你一定极累,我知道孩子累你,亲人、用人都累你,得你操心。远人也累你,累你担心一切。尤其是担心到一些永远不会发生的事情。我看到你信上说的“你是不是真对我好?”我真不能不笑,同时也不能不……你又说似乎什么都无兴味了,人老了。什么都无兴味,这种胡思乱想却有兴味。人老了,人若真已衰老,那里还会想到不真对你好。我知道,这些信一定都是你烦极累极时写的。说不定还是遇到什么“老朋友”来信或看过你后使你受了点刺激而写的。……希望你注意一下自己,不要累倒,也不要为想象所苦恼。

隔着万水千山,两个人的心上总是时不时会有悲观的情绪涌来,仅有的书信安慰也被时间延迟,再也没有什么比这样的折磨来得更痛苦了。

4月12日,是沈从文在沅陵的最后一天,第二天就要出发去昆明了。小院里新绿照眼,沈从文背靠在椅子上,在廊下看山,听雨,听画眉黄鸟叫,见对河一带白烟轻笼。芸庐的住房很好,沈从文自己住在楼房右手边,还有一匹马、三五株竹子、两堆芭蕉、一片草。他痴想着如果小虎来了,一定很欢喜,因为到处是作曲唱歌的鸟雀,非常好听。小龙来了也一定欢喜,因为屋后不远便可上城,有许多新鲜玩意可看,许多点心可吃。可惜,这一切都只能是幻想,是奢望。想念家人的愁苦滋味,他已咀嚼了太多太久,已经觉得十分疲倦了。

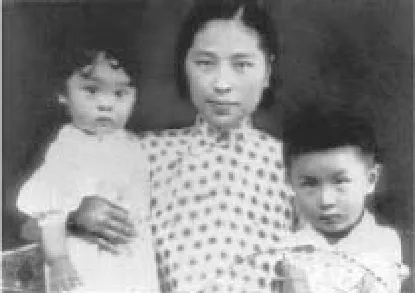

1938年张兆和带着儿子龙朱(右)、虎雏(左)经香港、越南去昆明时的护照所用照片

第二天天没亮,沈从文就起来准备好东西等待乘渡船过江。早起所见的光景,除了鸡声茅店月,人迹板桥霜,还听得见杜鹃的清悲啼唤声、城里的鼓角声。夫役来了,开船的时刻就要到了。听着鸡声急促催天明,他不禁又想到,这时节家中的小龙小虎也许已经醒了,三三也摁亮了房中的灯。早安,宝贝们,他在心里默默念道。

1938年4月28日,西南联大湘黔滇旅行团师生在黄师岳将军的带领下,经过68天的长途跋涉,结束了“小长征”,顺利抵达昆明。为了欢迎这批师生的到来,西南联大在昆明圆通公园举行了盛大的庆祝会,全体团员在受到了先期抵达的师友的热烈欢迎。4月30日,编写教材的杨振声、沈从文一行也顺利抵达昆明。

达到昆明后,沈从文一面继续编教科书,一面焦急地等待着妻儿小妹的到来。他独自住在临时的居所里,感觉心里空落落的。于是写信告诉张兆和,说自己在楼上中间隔出了一个白木造的房间,小虽小,却十分合用,打算给九妹住。小房间外的空间,可以辟作客厅及给孩子玩耍的地方。另外还有一个甬道,摆一张桌子就可以吃饭。

拿着张兆和刚寄来的孩子们的相片,相片上一年未见的小虎正睁着一双大大的眼睛,仿佛惊奇地望着自己,沈从文不觉乐得直笑,文章也写不下去。此时,给张兆和他们办的护照也已经通过大哥办好了,准备寄到香港。

到达昆明后,沈从文照例经常写信给张兆和催她早点南下,但是迟迟未得她确认要走的消息。这一年来,他每天心急如焚地等着等着,这时候几乎已经到了崩溃边缘。8月14日,沈从文收到半个月前张兆和寄来的信,她在信中说要等他回信。见妻子仍在踌躇,沈从文又一次担心起她是否在找借口,于是立刻写信催她早点上路,且在信中连声喊“我很痛苦,很痛苦”。写完给第一封给张兆和的信后,他又写了一封,却是给儿子龙朱的:

小龙儿:

你怎么还不来?我很想念你们。很希望姆妈早些日子带你和小弟弟上路。这里石榴如碗大,不来吃,岂不可惜。黄色桃子也如碗大,快要完了。枣子初上市,和三婆家院子里枣树结的枣子一样甜。你小房已经收拾好了,只待买小蚊帐。

你姆妈七月卅一来信,还问我事情,等回信,我真不大高兴,不再回她信。姆妈说想不带小虎儿来,留他给八姨看顾,问我意思。我意思大家早来些好,再莫这样挨下去。她若舍得小虎,留在协和寄养,好吃牛奶让他更胖些,未尝不好。小弟弟这时正需要一个不病不疼能吃能睡的环境。姆妈认为留下好,我没有什么不同意。不过姆妈若认为一到这里又得跑,方怕带小弟上路,完全是胡涂打算。不知从谁听来的荒诞传说。这里不好,还有什么地方更好?带小弟弟上路并不怎么麻烦,到了这里好得多。这里东西贱,过日子容易,气候长如春天,对小孩子极相宜。像你和小弟弟一样人乖得可爱,为家中宝贝的孩子,不到三万也有两万。我希望你姆妈体谅我一些,不要再为什么事等我回信。且希望带你和小弟弟来,不要怕这样那样。

……

她不愿来,我盼望她托个人让你来。你来这里我使你上学校,同好些小朋友玩。还可带你出城看大黄牛,看马,骑马,骑牛。我欢喜你,想念你。你是我的好孩子。

为我亲亲弟弟黑头发。我也欢喜他。

爸爸字

八月十四

小龙朱这时才4岁,还没有读信的能力,沈从文这封信名义上是给儿子的,实际上还是给张兆和的。信写得又可怜又可爱,想必当她读到这封孩子气的信时,也笑了起来。

沈从文耐着性子又等了几天,还是没收到张兆和已经出发的消息,他不知道那边究竟出了什么状况。他着急得事也做不了,觉也睡不好,饭也吃不下,就像丢了魂似的。拿起笔抖抖索索想写信,却换了好几张纸都写不好,疑心病又大大发作了:

我很想用最公平的态度,最温和的态度,向你说,倘若你真认为我们的共同生活,很委屈了你,对你毫无好处,同在一处只麻烦,无趣味,你无妨住下不动。倘若你认为过去生活是一种错误,要改正,你有你的前途,同我长久在一处毁了你的前途,要重造生活,要离开我重新取得另外一分生活,只为的是恐社会不谅,社会将事实颠倒,不责备我却反而责备你,因此两难,那么,我们来想方设法,造成我一种过失(故意造成我一种过失),好让你得到一个理由取得你的自由,你的幸福。

……

信写得很长,句句仿佛滴着血。一个是只管创作不管家务的丈夫,一个是惯于充当配角的主妇,在距离的威胁下,仿佛颠倒回了六七年前的角色:一个是在爱情面前自卑到无以复加的无名小卒,一个是对爱情不屑一顾的大家闺秀。但这些怀疑,是沈从文心上的幻影,他像一个任性的孩子怪张兆和:“说老实话,你爱我,与其说爱我为人,还不如说爱我写信。”但细细读完这些信后,谁又忍心责备他或她呢?谁都有莫大的苦衷。隔着那么遥远的距离,通信又那么慢,沈从文不能不担惊受怕,他也不是不了解她的难处,只是实在无法忍受一家人分开的绝望和孤独。而她也是为了护住这个来之不易的家才会千思万虑,加倍小心,子弹、炸弹、瘟疫都是无情的,稍不留神就有可能夺去了孩子脆弱的生命,作为两个幼小孩子的母亲,她不得不小心翼翼。

人说乱世莫诉儿女情,其实乱世儿女情更深。这一条聚首的路,走得的确太过漫长和辛苦。

正当沈从文急得快发疯的时候,张兆和也一样心急如焚。她清楚丈夫的脾气,知道他这时候准是痛苦万分。张兆是赶紧写了信安慰他:

得萧三哥转来你八月五日的信,知道文件已办好寄香港,你一定日日盼望我们来,在车站接我们,一定有许多信寄过香港了。可是我们还安然不动,要在下月底动身,为时尚有一月,我知道你得到这消息一定很生气,责怪我不要紧,希望你自己莫生气,我要你不生气。

接下来,她便对为何推迟行程做了一番详细的解释:“写信托朋友买票的那天,要买的那一趟船却已经开了……”凡此种种,非亲身经历也是不能明白其中曲折的。

想必过了大半月收到这封信的沈从文,心中也会有错怪妻子的内疚,甚至感叹:“知我者,三三也。”

1938年10月,张兆和与九妹沈岳萌则带着两个孩子从北平出发,到天津乘“德生号”轮船转到上海,再由上海到香港,后取道越南河内,再沿滇缅线去往云南,直到11月4日才抵达昆明,才终于与沈从文相见。多年后,有感于一家人团聚不易的虎雏为去世的父亲沈从文写下的一篇感人至深的文章,即名为《团聚》。