城市更新过程中人居美学之建构异化与文化生态危机1

2015-01-22赵衡宇过伟敏中南民族大学美术学院江南大学设计学院

文/ 赵衡宇 过伟敏(中南民族大学 美术学院; 江南大学 设计学院)

1、人居美学的缘起及其勃兴

“人居美学”的概念,在美学研究上尚未

有完整的定义,在大众传统的观念中,人的居住与生活无疑是强调实用功能的概念,跟美学这样的形而上的问题还是较远的。《大学》“富润屋”的说法是:居住者富裕以后,就不仅满足于房屋的使用功能,而要追求房屋的审美功能, 把它建造得华美,使它有光彩。随着大众居住物质生活条件的改善,当代社会的一个突出变化是大众日常生活的审美化。即审美活动越来越超出纯艺术的范围,已经渗透到大众的日常生活中。

既然美学存在于各处,那么“居住”这样一个占据日常生活重要分量的对象,其技艺建造与艺术设计特征就必然具有美学意义。居住空间是城市的基质空间,城市人日常生活的载体。在这它具有了其他城市美学领域不可比拟的大众性。今天我们如何居住?在居所实现了基本功能而越来越追求规划合理、造型优美的当代社会,在大众文化、消费文化、城市文化的勃兴下,以圣洁或高雅为标志属于少数精英的纯审美体验已经逐渐地向大众日常生活泛化与散播,“人居美学“尽管没有准确定义,但已经成为了城市美学中一个新的代表和典型具体的生活表征体,迅速成为城市化背景下美学建构的新热点。

美学实质上早已渗透到城市生产中,商品与技术的物质世界具有深广的文化属性,即环境已经被审美化了。韦尔施批判了今日全球审美化的现象,探讨了美学的新外延和新建构:“从个人风格、都市规划和经济一直延伸到理论。现实中,越来越多的要素正在披上美学的外衣,现实作为一个整体,也愈益被我们视为一种美学的建构。”“审美化最明显地见之于都市空间中,城市空间中几乎一切都在整容翻新。购物场所被装点得格调不凡,时髦又充满生气。这股潮流长久以来不仅改变了城市的中心, 而且影响到了市郊和乡野。差不多每一块铺路石、所有的门户把手和所有的公共场所, 都没有逃过这场审美化的大勃兴。”1文献参考:韦尔施.重构美学[M].上海:上海译文出版社.2002:164

2、人居美学背后的现代神话:构造逻辑及其局限

今天,日新月异的城市化已经成为中国走向“现代化”的最直观、最重要的标志。人们离开乡村故土,背负着对城市的想象来到城市,城市人也不断地从原有的矮小平房住进高楼大厦,这是一种具有浓厚现代化色彩的城市人居景观——高楼大厦、宽阔街道、完美的设施、绚丽的景观。柯布西耶时代所规划的“屋者,居之器”的理想,完美城市的乌托邦,终于在中国“现代化”之梦中得到了具体表现。我们当下城市建设的审美价值观似乎远胜于此。如追求街道形式秩序之美,追求建筑外观新面貌之美,追求大建筑、大广场、大景观之美,这些审美意识已经充分地反映在各地人居城市宣传片中。但城市美学的研究更多地停留在形态审美层面,停留在人居建设的具体视觉物象上,并未触碰美的更深议题。人居美学的实现也多限于技术科技与艺术形式范畴之内。无论是价值取向和方法论体系,从以古典美学为准则的城市美学实践如奥斯曼、艾纳尔、西特等,到现代主义美学的代表如柯布西埃、密斯等,多样统一性的形式美原则、建筑科学发展的现代审美性, 都市景观美学的规划已经迅速成为了现代都市建设和都市文明进步的助推器,其现代性理念突出表现为审美取向和科学理性法则。

人居美学在人们的印象中总是牢牢地和住居环境之美的概念联系在一起,如同技术美学一样,似乎它的定位应当是为城市提供美的创意蓝图,而蓝图建设的逻辑与重点似乎就是各种社会问题的必将终结之处。“发展是硬道理”的现代图景不容质疑,因此,在城市人居美学的相关专业领域(建筑学、环境景观艺术、城市规划)等“现代城市美学”的构造逻辑往往作为一个合法化的前提已无须置疑,剩下的事情是如何促成人居环境具体的设计建设问题,并在这种示范下和引导下,生产出更多的“合格的美的人居空间产品”。这一现状尽管出自于国家对城市建设相关专业长期的需求而形成。但是,却日益加剧了认知的困境,不断远离严格意义上的认知活动。研究领域的视野仍然囿于工程技术理性与传统的美学形态分析,所关联的文化分析更多是基于整体一元统一的价值标准。在这里,城市现实中的那些不美的居住风貌,那些破旧的、杂乱无序的、低物质状态的人居空间,那些可能会引起视觉审美不快的日常生活物象,就如同不和谐的音符一样必然是需要设计来重构的,如果不能立刻改变也必然回避或忽略。纵然这种取向不完全遵从经济原则,也会基本由技术决定论或者行政合理化主导。城市人居的构建遵循着从城市到建筑的逻辑,按照从总体到局部、从结构到表层、从内部到外部的方式进行布局。因此,现代景观构造的逻辑便无可撼动,城市生活方式、功能形态、技术方式则与传统决裂,即便偶尔出现零星、抵抗的努力,它们要么成为一种时尚性的图景塑造,要么沦为一种纯粹个人意志的结果,一种“一时兴致”或者自恋情结的结果,而变得更加粗俗与怪异。

美学仅限于追逐“美”的蓝图,而丢掉了自己的问题意识。随着城市化进程,文化冲突问题开始也在中国社会中突现出来。这些都表现在各种人居问题中,值得深思的是,对这些问题的研究几乎是与所谓人居美学的兴起平行的,例如人们居住的文化传统问题、现代生活品质的反思、居住结构分化现象、城市居住文化对立冲突现象等等。问题似乎并没有那么简单,事实是楼盘虽然越来越恢弘,人们的生活活动空间越来越小,城市交通网和工具越来越发达,大家却堵在路上看风景,各式居住休憩空间越来越丰富,感性生活内容越来越单调,而更不消说邻里关系的消亡、与自然的疏离和生活精神的毁坏。这些都让人不禁怀疑,美学似乎只是蛋糕上的酥皮,似乎只能束之高阁,在这些问题的讨论中,本来粉墨登场的人居美学似乎只能暂时离场了。

3、谁的人居美学? 城市更新过程中的文化生态问题

“讲文化的权利到底是谁?”,当讨论美与不美、先进与落后的时候,它的社会文化基础是什么?有人认为,在当前中国现实的城市人居美学的概念指称中,其实是地产开发商、政府与媒体主导的居住形态变成 “美学”了。例如不计其数的各个城市人居风光宣传与营销中,充斥着靓丽的别墅、高大的现代建筑、精美的园林景观等等。正如童庆炳指出文化研究者实际上关心的是“二环路以内的问题”,而远离了真正的、更需要关注的现实问题2参见童庆炳:《“日常生活审美化”与文艺学》,中华读书报,2005年第1月26日,以此,我们不仅要问,什么地方居住被美化(或丑化)了?谁的居住是美的?更重要的是,为什么会形成这样的居住美学和文化的进步与落后的类分。

在这个城市居住共同体内,不同社会群体之间、不同生活行为方式,不同的生活空间之间,是巨量的各种日常生活、人居图景的剪辑合成。在快速的城市更新的社会空间涅槃与重组中,这种合成必然存在着明显的各种冲突现象。在文化社会学理论中,差异性存在势必导致文化互动,在不同力量的强弱对峙下,这些互动也可以表现良性互动与恶性互动:良性互动表现为相互吸收、渗透,达到取长补短、相互促进的作用,而恶性互动则包括敌意、对抗、压制、全盘拒绝与完全同化等。尤其需要警惕的是,若是忽略差异,将不同地域、历史、种族等多元、差异性文化等量齐观,不仅会阉割文化的丰富复杂性,也会难以察觉其中动态的权利博弈过程1。显然,这样的后果是看不到“美学”内部的支配/从属权力对抗关系,从而会使某种强势主导文化的霸权主义自然合法化,造成天然统治/奴役的文化不平等结构等,因此一个更为严重的文化生态问题凸现出来。

在法国诗人波德莱尔那里,法国十九世纪都市的魅力已然被其暗含的不平等所裹挟,香榭丽舍大街通过空间的改造,把走在这条街上的人们叙述为正常和合理的国家群体;而这条街的富丽堂皇不仅仅给人一种帝王般的感受,也暗示着衣衫褴褛的人成为这个空间里面的被排斥者,使他们自惭形秽。所以,街景的美化事实上加深了都市的阶级裂痕和身份差异。视觉愉悦后的沮丧是无奈的,这条大路使得骑马者和驾车者可以在城市中心全速奔驰,又无形中使得行人寸步难行。故事的版本在今天的中国正巨量复制与演绎,城市空间美学的分异加剧了身份、阶层的隔阂,这类社会空间现实正悄无声息地普遍发生。

在主流的话语中,旧城改造与更新无一不是建立在系统化、整体性的现代逻辑中,诸如繁荣城市经济、缓解交通压力、提升城市品位、促进社会和谐的综合性工程,大规模启动旧城更新,一种盼望已久、即刻焕然一新的城市美化运动开始了。其主导性的美学语境是,整个旧城改造工作完成后,城市面貌将焕然一新,人居环境的文化品味也将得到极大提升。城市新景在一系列预设的图像中走向现实,城市景观呈现的蓝图逐渐成型,在那些美丽现代风景的臆想中,旧城人居与居住的草根文化就显然成为了“历时性”的过往篇章。在这一话语中,旧城人居生活,尚未迁入新居之族群的那些日常、那些鸡零狗碎、生活片段都将显得极为不美,也因此将极为脆弱。

在追求现代化的城市更新情境下,不同的居住空间类型,包括不同生活年代的居住空间、人居活动已经全然被打上了“先进”与“落后”、“高级”与“低级”的心理烙印,如优雅的别墅、生活局促的老城公租房,包括近年来出现的城中村“蜗居”现象,不同年代、产权、居住状况的人居,这些人居空间由于经年累月的人居互动,形态的多样化反映着不同历史时期、不同社会阶层的真实需求,其感官差异必然是极大的,既然不能贬低其现存价值,也应该承认不同的客观外在,也就必然需要以尊重不同的社会阶层、历史文化为前提。例如,很多老式公房室内居住面积窘困,在外立面和建筑周边晒被子和衣服就是一种生活的必然需求,老屋子门口的街巷就是各种日常生活的琐碎之地,再如夏天炎热,南方城市历史中竹床、竹椅户外盛行,但是也催生了街头文化和邻里政治,形成了独具城市个性特色的景观美学,留存于人居记忆的深处。今天在空调房内的城市居民是否还需要这样的人居美学呢?基于现代化的人居主体预设其实已经排除了那些仍然依赖自然通风和公共空间的居住需求,也完全排除了某些社会群体所依赖的传统的生活方式,尽管这些传统方式并不完全是受迫于经济条件而被动的选择。

正是在这样的价值导向下,空间差异性就此被抹平也就变得具有了所谓现代性的道义,结果是代表不同背景的生产生活方式的消灭及其人居空间的均质单一化。值得反思的是,经由人居生活空间华丽转身的对比之后,在追求人居这一日常生活美的同时却形成了对真正的日常生活排斥的悖谬现象。

接下来更为具体的问题出现:漫溢的美学霸权可以做到全景控制吗,这涉及到一个技术问题。在人居环境的设计与建设、维护与使用的多个环节,其实已经全面渗透了这样一种已然赋予了需要“显”还是“隐”的不同层次的美学架设,现代景观的更新便具有了充分的正当性。例如对于城市中不同的街道使用,城市管理部门会根据“美学”的原则进行设定,对于那些重要的街道景观进行严格的规训的活动限制,一切有可能有碍观瞻的活动禁止。对于一时较难控制的街巷空间便暂时宽松(但逻辑前提是可随时控制),因此,分类化的技术决定了美学的可控性,笔者在某城市新建的靓丽街景与公园中经常发现,在长椅上睡觉这样一个普遍的休闲行为,然而却会当场被管理人员劝止的,这些管理语言包括“需要共同维护市容美观”之类的逻辑。市民景观为何会变为洁癖者的乐园?笔者猜测这并非简单的偏好问题,而是基于美学推广逻辑的理性策略。试问,若是靓丽街景被如此“误用”,如此不美,那么城市更新的美学生产逻辑还何在呢?

因此,在城市更新的过程中,随着旧城出现了对城市土地的强劲需求与大规模改造的热潮,旧城美学特征与城改模式势必会发生较多的矛盾问题,首先巧妙区隔、分类,而后隐藏与遮蔽那些不美的,则是顺利推广新美学并进行美学空间再生产的必要方式。

图1 某街景美化效果图

图2 店招统一后的尴尬

4、人居环境“被美化升级”的几个案例

在这张典型的旧城更新的街景美化效果图中,美化的意图和设计概念是显然的:统一的、新的又有变化的“景观”理念是对杂乱老旧外貌的美学提升,甚至上下图的黑白与彩色的并置也在传达“变美了”的信号。然而,仔细分析,立面的整齐是重要的,材质与符号是重要的,甚至为了突出视觉重点进行局部的拆除与置换也是可行的。然而在当下国内这一普遍的美化中,少有人追问那些老建筑在历史中的真实细节与信息,更无暇去讨论这些房屋界面被破坏和粗暴改变的同时对于原有居民日常生活的影响等问题。更由于这种美化往往不需要住户承受成本,因此似乎物质上的美化更新天然就是一种恩慈。

杭州中山中路“南宋御街”改造,就是一个城市老街道华丽转身的典型的案例,在该区倾力打造之下,原来的主要服务于普通老年市民生活的中山中路成为了杭城又一道亮丽的风景线——“南宋御街”,2009年盛大开街,设计定位是打造杭城历史上最繁华的历史街区。与国内其他商业历史街区一样,目标毫无例外地是塑造历史美,“行走在这里,让人仿如穿越了近千年的时空隧道”。整条御街就定义为“一条贯通古今中外的艺术长廊”,按照某领导的比较直观的说法:“少一些擦皮鞋的小贩,多一些街头艺术家。”

我们再次看到改造后的老街道的华丽转身现象,但这里主要关注一个较细节的更新现象——普通店招的统一更新,杭州中山中路沿街的居民楼门面店招(图2),在这样的街景美化运动中,被严格包裹上统一规格大小、统一装饰符号的边框,从信息传播的角度,店招具有店铺业种与业态特征表达的需求,经营者希望传达的个性化信息也常常隐含于店招的各种形象细节中,但强制推行的美丽统一的图框纹样与实际店铺的招牌表达的结合出现了怪异的面貌:在图2、图3中,其中多个店铺实际大小需求与划定的比例完全不一致。不仅如此,硬套上的中式古典边框与不同风格的招牌的组合反而显得怪异而更加混乱。

不仅是店招,甚至窗台、空调机位与整个外立面都被包装,已经从头到尾地美化了,以求风格纯净统一。然而,晒被子仍然成为了现代化立面上的一道无法协调的风景。既然如此,是该禁止晒被子呢,还是继续找顶尖的设计师研制一种外立面晒被子的遮蔽方案呢。在这样一种 “驯化”美学的思维逻辑中,我们需要更加警醒的是,为什么老房子窗外晒着暖阳的平实的生活美学,突然在某种所谓城市福利的享受中变得格格不入甚至会自惭形秽呢?

图3 沿街立面的改造

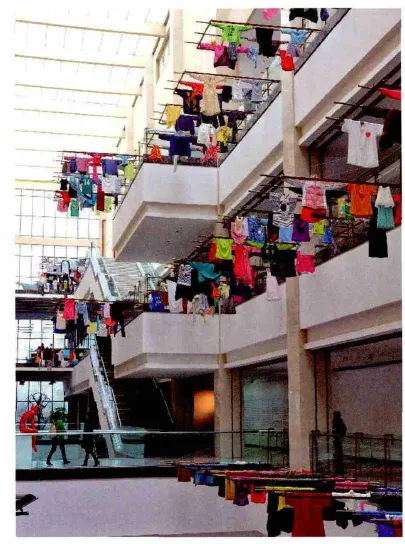

图4 傅中望的作品《收.藏.洗.晒》

晒被子的问题让人联想到艺术家傅中望的作品,《收.藏.洗.晒》在湖北美术馆展出1《收藏洗晒》是湖北美术馆馆长傅中望的作品,他在湖北美术馆将洗衣盆、上世纪80年代的老式洗衣机和铁衣架收集到一起,长竹竿、各式衣服从二楼晾到四楼,犹如彩色万国旗。,引发网友对艺术家吐槽,为什么我晒的衣服就不是艺术品呢?具有戏谑意味的是,笔者更认为观众这句话本身就是艺术家对城市美学定义所谓权威者们的间接发问。老居民区常见的尺度夸张的晾衣架,在满足日常生活必须的同时,也必然具有一种实用的美学。这不禁让人想起"羊大为美"的道理来,《说文解字》中说:“美,甘也。从羊,从大。羊在六畜主给膳,美与善同意。”羊成为美的对象和社会生活中畜牧业的出现是分不开的,作为生活资料的重要来源,是人类可亲的对象。对原始人类来说,还有什么东西比又肥又大的羊能使其感到美呢?美与主体实践是密不可分的。产品和空间因功能而美;当美背离了“善”之功能,徒有其表其价值还何在呢?这样的街道美学似乎完全不与当下的现实生活相融,由于空间与功能的“形神分离”,某些传统风格形式的存在与现有的商业环境已经缺少本质的内在关联。这些环境与要素之间显得非常突兀怪异。在矫揉造作的物质更新中,掩饰不住内在的虚假,大众对街道空间的阅读也完全失真。然而在这场人居设计美学的运动中,似乎还不仅仅是走上形式主义道路。

图5 街景对比图

图5中,上图香港的街景和下图国内城中村,这两张图应该存在较强的相似性,或者说景观特征都是一样的,数量众多的小广告、眼花缭乱的颜色。这意味着这两个地方都有某种自由竞争的商业环境,广告密集说明充满竞争活力,廉价的小型广告拥挤在街头,表面这里能够容纳中低端商业活动的发展。两者都是一种零乱的街道美学,也是一种生动、愉悦、游戏般的街头文化。尽管香港街景更具有某种微妙的内在规范性,例如悬挂的位置似乎略微统一。但是香港的这些巷道街景与现代化靓丽街景并存,更大的商业空间和更醒目的招牌并不影响这些小商业展示的存在。有些街道成为民俗生活旅游的代表。而城中村不仅成为“脏乱差”居住形态的代名词,而且在城市更新中更多贴上了负面标签,如人口杂乱、犯罪高发等,在今天的城市更新与美化运动中已经大量清除干净,而最有效的美化无疑是拆迁后另建更整洁现代的商业和居住区,即使不能马上拆除,由于有碍观瞻往往也要严加规训和管制。 “混即是乱”、“无序即失控”的审美误区不断加剧对于生活功能的偏解。然而简单化甚至苛刻的空间治理,更剥夺了弱势群体的生存权利。如同简.雅各布斯在《美国大城市的死与生》的前言中所做的描述:“有一种东西比公开的丑陋和混乱还要恶劣,那就是戴着一副虚伪面具,假装秩序井然,其实质是视而不见或压抑正在挣扎中的并要求给予关注的真实的秩序。”1简·雅各布斯著,金衡山译.美国大城市的死与生[M].南京:译林出版社.2005:3

高明的城市化妆术,除了加重迷幻,还能如何?周志强提出,所谓“景观”就是都市力求把自身的意义关闭在人们的视觉美学之中的城市形式,它通过引导公众审美地看待都市的所谓“自然层面”的形象,让人们遗忘其内部的权力与资本造就的享乐、霸权和欲望的空间内涵,实现这种美化的另一个作用,就是不断激发居住者对城市的浪漫想象,同时却遗忘都市的现实社会差别2周志强.景观化的中国——都市想象与都市异居者[J].文艺研究.2011(4):90,不难看到,伴随着街景美学从“低级”上升到“高级”,在诸多社会文脉的流逝与破坏的同时,是老城区“绅士化”3绅士化根据英文“gentry”一词引申而来,主要指中产阶层家庭进入贫困下层阶级社区的过程,从而改变社区的社会结构。的过程,传统街区空间的族群即便没有远走郊外,他们的生活痕迹和生命体验也必然被旖旎的霓虹所淹没。无论是在历史环境的利用还是在后续运营的组织上,躲藏在美学更新下的依然是资本利益最大化的原则。在具体空间改造过程中,完成的是历史与资本空间联姻及其利益关系再造,技艺之精与形式之美掩盖了人居空间内在的空虚,人居景观与日常相脱离,真正的文脉关系已经割断,这种审美只能证明是一种异化的趣味,然而对人居真实性的遮蔽,达致对人居活动进行规训、排除的机制,才是这一美化运动的实质策略。