试论两类不同的语义指向*

2015-01-16徐以中杨亦鸣

徐以中 胡 伟 杨亦鸣*

1南京航空航天大学外国语学院 江苏 南京 211106

2江苏师范大学语言科学学院 江苏 徐州 221009

3语言能力协同创新中心 江苏 徐州 221009

1 引言

1.1 语义指向分析方法产生背景

吕叔湘在20世纪70年代中期曾提出有一种歧义是单纯由于多义成分而产生歧义,不同时引起结构分歧,如“这些书他们都喜欢”,“都”的总括作用可以针对“这些书”,也可以针对“他们”(吕叔湘1984)。到70年代末,吕先生在《汉语语法分析问题》中更为明确指出“也有这种情形:论结构关系,A应该属于B,但在语义上A指向C,例如:(a)‘圆圆的排成一个圈’(圆的圈)/(b)‘走了一大截冤枉路’(走得冤枉)/(c)‘几个大商场我都跑了’(都总括几个)”。这些分析表明句法成分之间存在语义指向问题,这其实是后来逐渐形成的语义指向分析的先导。

一般认为,语义指向分析法是汉语语言学界的首创,也是对普通语言学理论的一个重要贡献。①陆俭明(1997)对语义指向的性质和作用作了概括。语义指向(semantic orientation)是指句子中某一成分跟句中或句外的其他成分语义上的直接联系。通过分析句法成分的语义指向来解释、说明一些语法现象就称为语义指向分析。自八十年代以来,语义指向分析法已成为汉语研究中的一种重要分析方法。该分析法的产生有其历史必然性。语法分析的目的是寻求形式和意义之间的相互对应及规律。然而在研究过程中人们发现,仅靠语法分析有时并不能解决非线性的语义问题,这时语义指向分析便应运而生。从语义研究的实践来看,语义指向分析确实可以解决成分分析法、层次分析法、变换分析法等不能解释的语法现象。例如:

例(1)中,同是定语,在a中指向其后的“水果”,b中指向前面的“他”。例(2)中a的补语指向后面的“球”,b的补语指向前面的主语“她们”。例(3)和例(4)要复杂些,句中的状语都有不同的语义指向。例(3)中“都”既可指向“我”,又可指向“不知道他会来”这一事实。例(4)中的“只”既可指向“一块”,又可指向“面包”,还可以同时指向“一块”和“面包”。可见例(1)-(2)和例(3)-(4)属于不同的类:前者指向固定,不产生歧义,后者有歧义。

1.2 两类不同性质的语义指向

针对例(3)和例(4),如果追问它们为什么会有不同的语义指向,为什么句子会产生歧义,过去的研究一般难以给出令人满意的解释。这也是以往语义指向分析自身的局限性,“那就是它不能解释某一个句法成分所以会有复杂的语义指向的原因”(陆俭明1997)。

这些问题的解决需要分清两种不同性质的语义指向。一种是句法层面的语义指向,另一种是语用层面的语义指向。前者侧重于对句法成分意义的解释,后者侧重于对句子成分意义的解释。

一般认为,语言的结构规则(语法)有的是句法决定的,有的是语用决定的。但无论受那种因素的制约,由于受到线性组合和句法规则的限制,它都选择了某种句法形式。这种句法形式有时实际上是一个空壳形式,如果不考虑语用原则的制约,只按句法规则来分析并不能发现问题的实质,换言之,它仍不能彻底解决句子内部错综复杂的语义结构问题。

以往的语义指向分析多数属于句法范围内的作业。从语用角度研究的较少。②这里的语用是指language use,不是指prag matics。杨亦鸣(2002)在肯定了传统语义指向分析为汉语研究做出巨大贡献的同时,也进一步指出了其不足,那就是它对“为什么会出现不同的语义指向的深层原因则挖掘不够”;并指出“多数学者对语义指向的探讨大都以语法分析为基础,仅仅局限于句法的框架,而不是以语用分析为基础,所以不能抓住问题的实质”。

针对有些句法结构,“仅仅把这个标为宾语,把那个标为补语,是不够的,要查考这样的名词同时可以出现几个,各自跟动词发生什么样的语义关系,……等等”(吕叔湘1979:75)。其实吕叔湘(1984)在谈到消除歧义的手段时,甚至明确提出可以利用上文消除歧义,上文消除歧义的观点在很大程度上是从语用视角来考察的。这样的语义指向分析,就属于另一语种语义指向——语用层面的语义指向分析。

1.3 语义指向分析的适用范围

首先,并非所有的句法现象都需要利用语义指向来分析。像动词与其论元关系、代词的指代关系等,它们之间的语义搭配本身就比较确定,而且,这些问题本身有时可以利用诸如“题元理论、格语法、照应与指代理论、空语类”等比较成熟的理论来解决。因此,这些问题的研究除非必要否则未必需用语义指向方法来分析。请看下面的例子:

(5)a.(东西没吃什么,)只吃了一个面包。

b.(面包吃得不多,)只吃了一个面包。

例(5)来自陆俭明和沈阳(2003:319),按照其“动词语义所指支配范围”的观点:例(5)a中“吃”支配的语义焦点成分是面包,例(5)b中“吃”支配的语义焦点成分是一个。实际上稍稍变换一下,该方法就会面临新的问题。例如:

(6)(苹果/葡萄一个也没动,)只吃了一个面包。

如果说例(5)a中“东西”和“面包”属于同一语义类的话(实际上“东西”属于“种”概念而面包属于“属”概念),那么例(6)中的“苹果”、“葡萄”和“面包”等显然也属于同一类,而它们之间并无范围大小的关系。

这类问题与其说是动词的语义支配范围的问题,不如说是副词“只”的语义指向问题。而“只”的语义指向对象对应的前提则可以是类也可以是分子。它并不受“范围原则”的支配。例如(徐以中2003):

(7)a.[王老师没学过其他语言],(王老师)只学过三年英语。

b.[王老师没学过法语],(王老师)只学过三年英语。

c.[王老师没学过德语],(王老师)只学过三年英语。

可以看出,上例中与“英语”相对应的部分既可以是类“其他语言”,也可以是类中的分子,即其他语言中的任意一种(如“法语”、“德语”等)。

其次,并非所有的语义问题都属于语义指向问题。语义指向分析是为了确定一个句法成分和其他成分语义上的相关性,因此有些语义结构问题并非指向问题。如陆俭明和沈阳(2003:329)所举的例子:

该文指出,例(8)a是表示某种结果的实现,如“修好了”意思是“修电视,结果电视好了”。例(8)b是表示某种结果的偏离,如“修坏了”意思是“修电视,结果电视反而坏了”。例(8)c是或者表示某种结果的实现,如“挖深了”,意思是“挖坑,结果达到了规定的深度”;或者表示某种结果偏离,意思是“挖坑,结果超过了规定的深度”。

其实这类问题本质上不属于语义指向分析的内容,语义指向是指一个成分和另一个成分间语义上的联系,而在上例中,无论是表某种结果的“实现”还是“偏离”,两个语义指向成分之间的连接关系并未发生变化。如例(8)c1中,“挖深”在语义上均指向“坑”,例(8)c2“剪短”在语义上均指向“头发”。另一方面,例(8)a也并非只能表结果的实现,如例(8)a2有时也可表结果的偏离,如“如果马上就吃,不要晾得太干,结果你把它晒干了”;同样;例(8)b也并非只能表结果的偏离,如例(8)b3“挖浅了”也可表结果的实现,“前几个坑他都挖得太深了,这个坑他挖浅了”。可见在这些例子中,表某种结果的实现或偏离本质上并非语义指向的问题。语义指向关注的是两个成分之间是否有联系的问题,而非何种性质的联系。后者的探讨恰恰属于格语法研究的重点。

因此,语义指向的研究对象和范围需要限定。本文提出,语义指向分析适合处理句法结构中修饰语(如定、状、补等)与其他成分(并不限于中心语)之间的语义关系。“动词与其论元关系、代词的指代关系”等现象,若采用语义指向分析方法并不比其他方法更简洁和系统的话,则并非必须运用语义指向来分析。

2 句法层面的语义指向

过去对句法层面的指向谈得较多,本文对此只作简要分析,我们将重点讨论语用层面的语义指向,并分析其在语言研究中的重要作用。

2.1 句法层面语义指向的含义及考察对象

对任一语言结构而言,都存在着句法结构和语义结构两种关系。句法结构关系和语义结构关系有时一致,有时并不一致。句法层面的语义指向只考察这两种结构的异同和对应,并不涉及语用因素对它们的制约。句法层面的指向分析可以分析定语、状语、补语等在句子中的语义结构关系。这些研究都可以不涉及语用因素而在句法范围内进行操作。

句法层面语义指向分析适合考察同一句法成分在不同句子中指向不同对象的情况,如前文例(1)、(2)中的句子。充当句法成分(状语、补语、定语等)的单位不仅可以是词还可以是结构或短语。③本文不细究实词与虚词组合或实词与实词组合的区别,下文统称为短语。下面分别予以说明。

2.1.1 词作为句法成分的语义指向

先看以下一些例句。在这些句子中,充当补语的都是词。

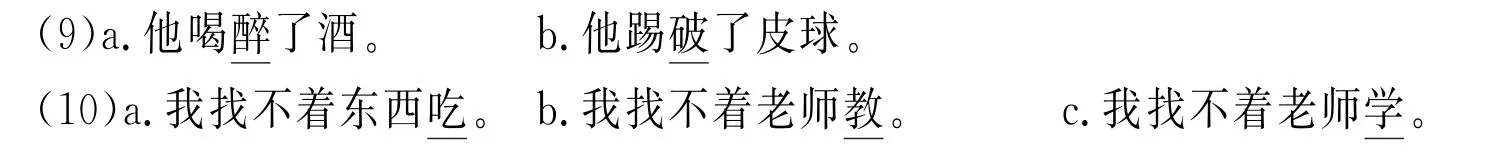

例(9)中,a句补语“醉”指向主语“他”,b句补语“破”则指向宾语“皮球”。例(10)是范晓和胡裕树(1992)所举的三个句子,a句中补语“吃”指向受事“东西”(吃东西),b句中补语“教”指向施事“老师”(老师教),c句中补语“学”指向施事“我”(我学)。

2.1.2 短语作为句法成分的语义指向

不仅单个词在不同的句子中会有不同的语义指向,一些短语充当相应的句法成分时也会有不同的语义指向。例如:

例(11)中,同是介词短语作状语,a句中的短语指向后面的“钥匙”,b句中的短语指向前面的“我”;例(12)中,同样的句法成分,“很漂亮”在a句中指向“女儿”,而“很满意”在b句中则指向“老王”。

可见,充当语义指向成分的单位,可以是词,也可以是短语。这些句子成分虽然在不同的句子中指向不同成分,但在一个句子中,它们的指向通常是确定的,并不产生歧义。陆俭明和沈阳(2003:341-342)把此类句子的语义结构归纳为“多指单义关系”,并指出“虽然结构上某个同位置的成分整体上说可能与结构内其他多个成分在语义上相联系,但一般不会造成不同的理解”。杨亦鸣(2002:177)在考察副词的语义指向时指出,有一类副词(静态副词)的语义指向的确定基本不需要考虑语用因素的制约,它的语义指向比较单一,不会引起语用歧义。这类副词的语义指向在句法层面就可以确定。

我们还需进一步思考,为什么这些句子在句法层面就可确定其语义指向?其语义指向受哪些因素制约?这就涉及句法层面语义指向的动因问题。

2.2 句法层面语义指向的动因分析

有两条规律可以制约句法层面的语义指向,分别是“语义特征匹配制约”和“人类认知规律匹配制约”。“语义特征支配制约”是指,两个词如果能够组合成一个语言结构,那么,它们必定具有某个或某些相同的语义特征,否则两者是无法进行组合的(邵敬敏2000:23)。句子中语法成分之间是否形成语义指向关系的前提决定于它们之间是否有直接联系。实际上,它们是否有“直接联系”的前提是他们是否能够“直接联系”。简言之,如果它们具有相同或相关的语义特征则可能有语义指向关系,反之则不然。重新看一下前文例(1)中的句子。

例(1)a中的主要成分有“桌子上”、“放”、“新鲜的”、“水果”等,但是,定语“新鲜的”表物体的一种性质,不可能与它们都会有语义指向关系,只能与其中的“水果”有语义指向的关系。因而,“新鲜”只能与“水果”搭配,不能与其他成分搭配。同样在例(1)b中定语“舒服的”,由于是描写“人的一种感受或心情”,在句子中只能指向“他”这个人,不会是其他成分。

可见,句法范围内的语义指向关系受到词的语义特征的限制。“语义特征匹配制约”可以正面解释两个成分之间能够存在指向关系。我们可以利用这一规律来确定句子成分间的语义指向。例如:

同是状语,例(13)a中“重重地”语义为描写一种程度,在句中只能与“摔了一跤”搭配,形成指向关系;例(13)b中“狼狈地”语义上显然是描写与人有关一种状态,在句中只能指向“他”。

“人类认知规律匹配制约”是指,虽然两个成分之间具有相同的语义特征,但根据人类认知的一般规律,有些不合理的搭配可以排除。因此“人类认知规律匹配制约”规律可以从反面排除两个成分之间不存在指向关系。例如,在例(11)a中,尽管“在抽屉里”原则上可以和“我”也可以和“钥匙”搭配,但根据一般人类认知规律,此处它只能和“钥匙”搭配;再如例(11)b中,尽管“在飞机上”原则上可以和“我”也可以和“航空母舰”搭配,但此处它只能和“我”搭配。

2.3 句法层面语义指向的特点及局限

句法层面的语义指向分析有三个特点:1)语义指向比较单一;2)限于在句法范围内添加成分;3)指向成分的意义比较具体。下面分别加以说明。

根据上文分析可以发现,句法层面语义指向分析适合考察同一句法成分在不同的句子中指向不同对象的现象。这就是说,句法范围内适合分析“多指单义”的情况。在同一个句子中,它们的指向通常是确定的,一般不会产生歧义。这是第一个特点。如果在同一个句子中语义指向不明确,这时候就会产生歧义。句法层面的语义指向分析也可以分析这些歧义。例如:

在这些句子中,例(14)a没有歧义,例(14)b有歧义,既可以是“你别把桌子砍坏了”,也可以是“你别把刀砍坏了”(陆俭明1997);例(15)a没有歧义,“漂亮”肯定指女儿,例(15)b就有歧义,既可以是“老张骄傲”,也可以是“老张的女儿骄傲”。

针对例(14)中的句子,可以通过在句法范围内补充一些成分来确定句子的意思。总之,句法范围内的语义指向分析不需超出句外就可以得到确定的意义。这是句法层面语义指向分析的第二个特点:限于在句法范围内添加成分。例(15)中的句子即使不补充其他成分在句法范围内也很容易看出句子是否有歧义。因为在这些句子中无论是指向成分还是被指向成分的意义都比较实在、具体,这样在句法范围内比较容易确定其指向关系。这是句法层面语义指向分析的第三个特点:指向成分的意义比较具体。

但句法层面对语义指向的分析也有它自身的局限。比较而言,句法层面语义指向适合分析“多指单义”的句子,这时在句式与意义之间一般是“一对一”的关系,也就是说,作为句法成分的语义指向,它可以有多个选择,但只有如此选择。语用层面语义指向适合分析“多指歧义”,这时在句式与意义之间是“一对多”的关系,也就是说,作为句子成分的语义指向,它可以有多个选择,但无法知道究竟如何选择,它需依靠在句外通过确定语用前提的办法来做出选择。

3 语用层面的语义指向

语言是动态变化的,语言结构通常也不可能脱离实际语用之外而存在。有许多结构规律其实起始于语用现象的约定俗成化(Levinson 1987)。Givón(1979:209)曾指出:“今日之句法即昨日之语用”。因此我们在分析结构规律的来源和本质时,常常需要从语用的角度来考察,这样便于抓住问题的关键。以副词“都”的研究例,它在学界颇受关注,也颇具争议。争议的焦点主要集中在“都”是否属于全称量化以及“都”属于左向量化还是右向量化?目前尚无定论。但讨论有一个明显的发展趋势,那就是越来越多的学者认识到语境或语用因素在其中起重要作用。具体而言,许多在形式语义学的框架下不能说的“都”字句(如“他都喝过青岛啤酒”、“半只鸡都吃了”),在添加一定的语境后均可成立(徐烈炯2014;沈家煊2015)。可见,语用因素已成为考察句子意义不可或缺的内容。接下来将主要探讨语用层面语义指向的内涵及作用。

3.1 语用层面语义指向的含义及考察对象

语用层面的指向分析与句法层面的分析一样,其目的也在于考察句法结构关系和语义结构关系的异同和对应。但与句法层面研究不同的是,语用层面的研究主要考虑语用因素对不同的语义指向的制约。语用层面语义指向分析适合考察同一句法成分在同一个句子中指向不同对象的现象,如例(3)和例(4)。与句法层面的语义指向一样,在语用层面,充当句法成分的语言单位也可分为词和短语两类。

3.1.1 词成分的语义指向

请看杨亦鸣(2002)中的一个例子。

(16)她尤其喜欢玫瑰。

例(16)由于语义指向的不同可产生三种意义。这种语用歧义仅仅在句法范围内是难以确定的,但在语用范围内,通过增加语用前提的办法则往往容易解决(关于语用前提的内涵及作用,详见下文分析)。

再如疑问副词“究竟”,它在一定的语用前提下由于语义指向不同也会产生不同理解。

(17)“他究竟去了没有?”(陆俭明和沈阳2003)④陆俭明和沈阳(2003:340-341)认为,在这个句子中“究竟”只能指向“有形的疑问成分”———“没有”,本文对此有不同看法,认为“究竟”还可以指向前面的主语“他”。

3.1.2 短语成分的语义指向

不仅词成分在同一句子中有不同的语义指向,短语充当句法成分时也有不同的语义指向。例如:

(18)伦敦人最常去布赖顿。(Londoners most often go to Brighton.)(李宝伦和潘海华2005)这个句子在一定的上下文中有两种不同的理解。分别是:

又如“非X才V”格式的短语,在一定的语用前提下由于语义指向不同也会产生不同理解。

(19)非把事实摆出来我才相信。(《现代汉语八百词》)

可见在语用层面,充当语义指向成分的可以是词也可以是短语结构。语用层面的语义指向分析适合分析“多指歧义”的句子。在“多指歧义的结构关系中”,所要分析的句法成分从语义特征的角度大都难以确定它与其他成分之间的搭配关系,这时候从语用前提的角度进行分析就显得适合而且必要。

3.2 语用层面语义指向的动因分析

3.2.1 语用前提和焦点的内涵

前提一般被看作是交际双方的共知信息或无争议信息。Leech(1983)把前提分为语义前提(semantic presupposition)和语用前提(pragmatic presupposition),并指出前者易于用真实性关系理论来描述,后者需用语用理论来描述。

本文语用前提的概念类似于Leech(1983)对语用前提的看法,我们把话语中说话人想强调的成分叫语调中心或信息中心(杨亦鸣1988,2000),与信息中心相对应的成分叫语用前提,杨亦鸣(2000)曾称之为“现实前提”或“话语前提”,它在话语中没有出现时又叫“意念前提”或“认知前提”,为方便起见,可统称为语用前提或前提。

与前提相对应的是焦点,本文这一定义采用一般意义上的说法,认为焦点是说话人在传递中最关注的信息,这一意义上的“焦点”与预设相对,⑤参见《现代语言学词典》,[英]戴维·克里斯特尔(编),沈家煊(译)。语言学界对焦点有不同看法,徐烈炯、刘丹青等认为,焦点有自然焦点、对比焦点、话题焦点;徐杰、李英哲等认为,焦点在性质上只有一类。本文对焦点的理解类似徐杰的观点,即承认一个句子中有且只有一类焦点(徐杰2001)。为了与“语用前提”相对应,有时称之为“语用焦点”,也就是前面所说的“信息中心”或“话语中心”。

3.2.2语用前提、焦点以及语义指向之间的关系

一般认为,语义指向的对象,实际上就是焦点(沈开木1999:174)。通过考察还可以发现,句子中焦点的不同是由于语用前提的不同所致。前提如果不确定,有时一句话中哪一个成分成为焦点是不确定的。为便于理解,请看这样一个笑话:

甲:在昨天的舞会上,我真是出了大洋相。

乙:怎么了?

甲:请柬上明明写着:“只能系黑领带”,可是到了那里我才发现每个人还穿着衬衫!(《现代文萃》2003年第2期)

在这个笑话中,“只能系黑领带”这句话客观上可以有两种理解。一种是“不能系其他颜色的领带,只能系黑领带”;另一种,假设这个听话人是个像机器人一样不会思考的傻瓜,他也可以理解为“参加晚会时,像衬衫等衣服就不必穿了,只能系黑领带”。可用下式表示:

依照上文的分析和对相关术语的界定,在例(20)a中,前提句为:“不能系其他颜色的领带”,“只”字句“只能系黑领带”中的“焦点”是“黑”,“只”的“语义指向”为“黑”;在例(20)b中,前提句为:“其他衣服像衬衫等就别穿了”,“只”字句 “只能系黑领带”中的“焦点”是“系黑领带”,“只”的“语义指向”为“系黑领带”。

可见,无论是哪种理解,说话人只有先确定语用前提才会有相应的信息中心,即语用焦点,从而产生确定的语义指向。因此,确定语义指向对象的依据是相应的语用前提,也就是说,语用层面语义指向的深层动因是语用前提。可以把它称之为“语用前提制约原则”。

3.3 语用层面语义指向的特点及优势

3.3.1 语用层面语义指向的特点

语用层面的语义指向分析适合考察“多指歧义”的句子,这是语用层面语义指向分析的第一个特点。从语用层面语义指向的动因中可以看出,在分析句子中句法成分间的语义指向时,需要添加一定的语用前提才比较容易确定,而增加的前提显然位于原有的句子之外,也就是说增加的成分超越了句法的范围。这是语用层面语义指向分析的第二个特点。第三个特点是,句子中指向成分单位的意义大都比较空灵,如副词“只”、“都”、“才”、“就”、“难道”、“究竟”等。

还可以通过比较句子语义上的自立性来辨别两种不同的语义指向。句子的自立性是指一个句子在不需要语用背景的情况下,在心理上可否被接受,是不是觉得别扭或感觉似乎缺少什么,例如,单说,“他反而打她”,我们会觉得很别扭,如果对这句话不加解释,心理上便难以接受;但单说“他非常爱他”,我们就不觉得别扭,心理上也可以接受。我们认为前者的句子语义不自立,后者的句子语义自立。利用“句子自立性”特征来考察,可以发现句法层面语义指向中的句子语义上的自立性都比较强,如前文例(1)、(2)、(13)、(14)、(15)等;而语用层面语义指向句子的自立性都比较弱,如前文例(16)、(17)、(19)等。

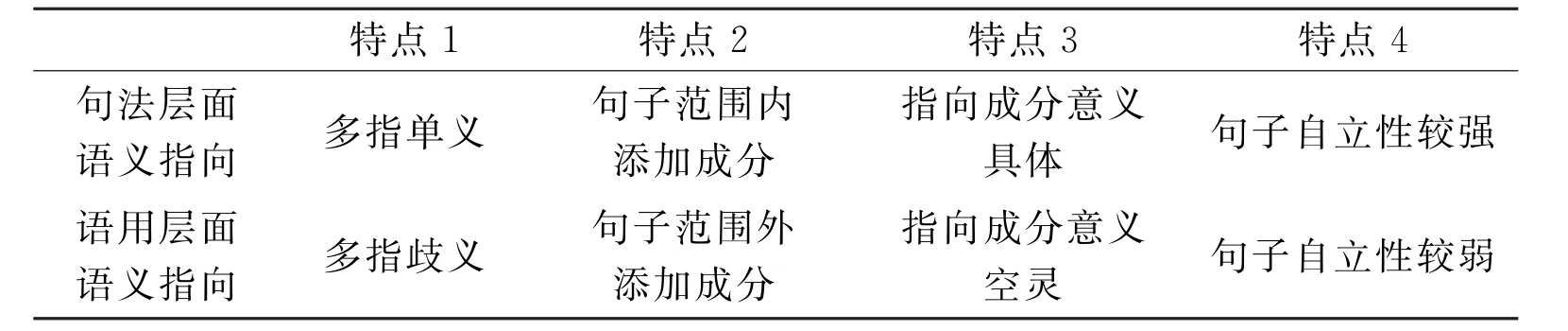

为便于理解,可以把两种语义指向分析的特点归纳为下页表1:⑥这些特点可作为辨别两种不同语义指向的相对指标,而非绝对的划分标准。

表1 两种语义指向分析的特点

3.3.2 语用层面语义指向分析的优点

1)弥补以往语义指向分析的不足

句法或语义范围内语义指向的探讨只是指出了不同语义指向的表面现象,这只是一种描写,有时这种描写仍然是不全面的,这种情况下只有在语用范围内引入语用前提的概念才能进一步解释不同语义指向的深层原因。例如(尹世超1988):

(21)这又是一起大案。

该句中“‘又’语义所指向的这层意思(此前已发生过类似案件)显然在文外”(尹世超1988)。但这个语义指向的对象到底是什么呢?问题的答案显然要在语用、语境的范围内来寻找,它不是在句法范围内所能解决的。例如(邵敬敏1990):

(22)我把这个问题一起解决了。

这句话中,“一起”在语义上除了跟句中“这个问题”联系外,还同句外的潜在项“那个问题”发生联系。有关这类问题的分析,段业辉(1992)曾举了以下的例句,以获得比较彻底的解释:

(23)因为他血管里流着贫下中农的染色体,又披着油污的工作服,身价比吃粉笔灰的黑帮高一个数量级……

文章指出,“‘又’前面的语言成分所表示的相关或相类的事物是使用‘又’的前提,‘又’的语义要受到这个前提的制约”。可见,有些语义指向对象可从前提等语用背景的角度确定。

2)对语义指向的分析更加简约

有些语义指向、语用歧义现象,如果在句法或语义范围内分析非常复杂,这时若在语用范围内分析却非常简单。先看这样一个例句:

(24)上海一小学出台新校规:女老师上课必须化淡妆.(“网易新闻”2002/10/13)

这个句子可有两种歧义:一种理解是,学校要求所有女老师上课不但要化妆,而且必须化淡妆;另一种理解,学校要求所有女老师上课尽量不化妆,要化的话只能化淡妆。这样解释起来,虽然勉强可以理解,但歧义现象仍然不明显。如果采用本文的分析方法,通过增加相应的语用前提来确定其语义指向,那么解释起来就非常简洁、易懂。例如:

可以看出,在例(24)a句中强调的重点是化妆必须“淡”,例(24)b中强调需要化妆这一事实。⑦像“必须”、“应该”等属于比较特殊的一类动词——能愿动词,它的功能与副词比较相似,在句中可以看作修饰语。它在句中也会产生歧义。Rooth(1996)把它们看作是对句子焦点敏感的结构,这样的句子可产生不同歧义(李宝伦和潘海华2005)。可见,这种分析方法可以使表面很复杂的、不易说清楚的现象一下子简洁、明朗起来。

3)可以彻底消解语用歧义

杨亦鸣(2000)在分析副词“也”在句中由于语义指向的不同而产生歧义时指出,“‘也’字句歧义就其本质而言是语用平面上的歧义,与语法范畴关涉不大”。以往的研究在分析由语义指向的不同而产生的歧义时,通常从句法或语义的角度进行,如果是句法层面造成的歧义那当然可以,如果是语用层面造成的歧义就不可能分析出满意的结果。这样对歧义的分化往往是不完全的,更不能深刻揭示产生歧义的本质原因。如周刚(1998)在分析“只”字句的意义时曾指出,“只”具有两个不同的义项:①表示限定范围,②表示数量少。并认为可运用这两个义项来分化歧义。例如:

(25)他只给了十元钱。这个句子,既可理解为:

也可理解为:

这两种歧义是由上述的两个义项造成的,“只”表示①的意义时,理解为例(25)a义;“只”表示②的意义时,理解为例(25)b义。这种解释比《现代汉语八百词》的解释更加细致。但是,这个句式除了有上述两种义外,还可以有第三种理解,即:这时“只”同时指向“十元”和“钱”的情况,这一点似乎用“只”的两个义项的说法不太好解释。纵使可以说,此处的“只”既表示①义也表示②义,也不能解释下面的例句里的现象:

这里的“只”指向“学”,它既不表示①义也不表示②义。可见,从语用角度通过增加语用前提的方法来分析句法成分的语义指向,可以使得分析更加严密、彻底(徐以中2003)。

4 两类指向产生的深层动因及表层条件

4.1 句法层面语义指向和语用层面语义指向的深层动因

在语言研究中,句子的前提一般可分两类,语义前提和语用前提;重音也有两类,自然重音和对比重音,甚至否定也可分为语义否定和语用否定(沈家煊1993)。相应地,指向也有两类,分别是句法范围内的语义指向和语用范围内的(基于一定语用前提的)语义指向。从语言研究的目的来看,句法语义范围内语义指向的研究侧重对语言现象的描写,而语用范围内对语义指向的探讨则是对语言现象的解释。

不论是句法层面的语义指向还是语用层面的语义指向,它们都是为了弄清语言的句法结构和语义结构的对应关系,寻求“形式”和“意义”的印证。但为什么句子的语义结构和句法结构之间存在复杂的对应关系呢?这是因为源于客观世界的语义结构是复杂的、多维的,而言语单位的组织却是线性的、一维的。因此一个错综复杂的语义结构要进入同一个句子,就必须遵循一定的句法规则,有时还受到相应语用原则的限制。杨亦鸣和李大勤(1994)指出,“一个单位一旦进入结构,它就不再是以单位的身份与其他成分发生关系,而是以它所充任的成分与相关的句法成分产生语法上的联系。因而名词性单位尽管不能与副词组合,但一旦当它充任了谓语,那它就可以以谓语的身份接受由副词充任的状语的修饰、限定。如‘他简直骗子’”。

因此,如果反过来看,在语言结构中的各个单位之间,受句法成分制约的语言线性组合有时只是一种空壳形式,组合在一起的两个成分之间并不一定具有某种直接联系,而没有组合在一起的间接成分之间也并非就没有直接联系。这从跨语言的事实中也可窥一斑。汉语的“也”可以指向句中的不同成分,当然是在不同的语用前提条件下;而表示类似意义的“也”在日语中,它修饰哪一个成分就会附着在该成分上,不会产生像汉语那样不同的语义指向(杨亦鸣2000)。这说明语义结构在表征为句子结构时要受到不同语言句法规则的制约。可见,语义结构的多维性和句子的线性组合的一维性是语义结构和句法结构不一致的根本原因,也是两类语义指向能产生不同语义指向关系的基础。

4.2 指向歧义产生的表层条件

所谓指向歧义是指由于语义指向的不同而带来的歧义。根据前文的分析,制约句法层面语义指向的动因是句法成分的语义特征,制约语用层面语义指向的动因是不同的语用前提。接下来需要思考的是会不会有超越语义特征和语用前提的其他表层因素导致歧义的产生?先来看下列几组例句:

例(27)a、(28)a、(29)a以及例(30)中的各个句子都有歧义,而例(27)b、(28)b、(29)b通常没有歧义,为什么采用同样的句法结构,有的句子有歧义有的句子没有歧义呢?这些歧义的产生需要什么的客观条件呢?经考察可以发现,这些歧义的句子有一个共同特征:即句子中都有两个NP和一个指向性成分,歧义的产生都是它们之间的指向不明确造成的。

可见,不论是在句法范围还是在语用范围内,句法的整体结构其实提供了导致歧义的表层条件。⑧就所见资料来看,陆俭明和沈阳(2003:314)也曾针对这类句子谈到“歧义结构”的现象,惜未作深入探讨。所谓“整体结构”是就语言中线性句法结构这个空壳形式而言的,由于客观世界是多维的,反映客观世界的语义结构也是多维的。按理想的状况,不同的语义结构表征为不同线性组合的句法结构时不会产生歧义。可事实上,不同语义结构在表征为句法结构时由于受到线性组合的限制,往往只能形成一种句法结构,这时候就产生了歧义。所以说,句法的整体结构是导致歧义产生的客观条件。

到目前为止,我们发现语义特征、语用前提、句式的整体结构等都是语义指向的制约因素。如果仅仅局限于句法,往往会发现导致语义指向不同的往往是词语的差别(语义特征),实际上,无论是在句法范围还是在语用范围内,语言的整体结构都可以看作是是超越语义特征和语用前提而导致歧义的表层客观条件。但语言的整体结构本身并不能够分化或确定歧义,由于指向不同导致的歧义需要靠语义指向的手段来分析。

5 语用前提分析的规律性

在语义指向研究中,人们在确定语义指向关系时往往依据的是语感。语法分析如果都笼统地归结为语感的话,有时很难说清楚,也很难令人信服。语言有口语和书面语两种表现形式。因此分析和确定语用前提也必须考虑到口语和书面语两种情况。接下来分口语和书面语两个层次来说明前提的确定和增加并非任意,它具有一定的规律可循。

5.1 口语中确定语用前提的规律

在话语分析中,可以把说话人想强调的成分叫语调中心,与语调中心相对应的成分叫语用前提。话语中语用前提与语调中心的关系非常密切。通常情况下,说话人常根据语用前提来安排所表达语的调中心,这是从言语生成的角度而言的;反过来从言语理解的角度来看,语调中心的变化往往随着语用前提而变化。在语义指向分析中,话语语调中心的变化往往意味着语义指向和语用前提的不同。听话人可以根据话语中心的重音的分布规律来确定语义指向,从而推断相应的语用前提。根据杨亦鸣(1988,2000)对“也”字句的研究发现,其语调中心的语音特征大致有以下特点:1)语调中心各音节的发音速度相对减慢,音时增长,音节间的幅距扩大;2)语调中心各音节音强增加,音高加宽。但其内部各成分之间又有重与次重之分,并非等同。接下来请看“我才看了一遍”这样一个例句,根据话语中心的轻重读规律,该句可有两种意义:

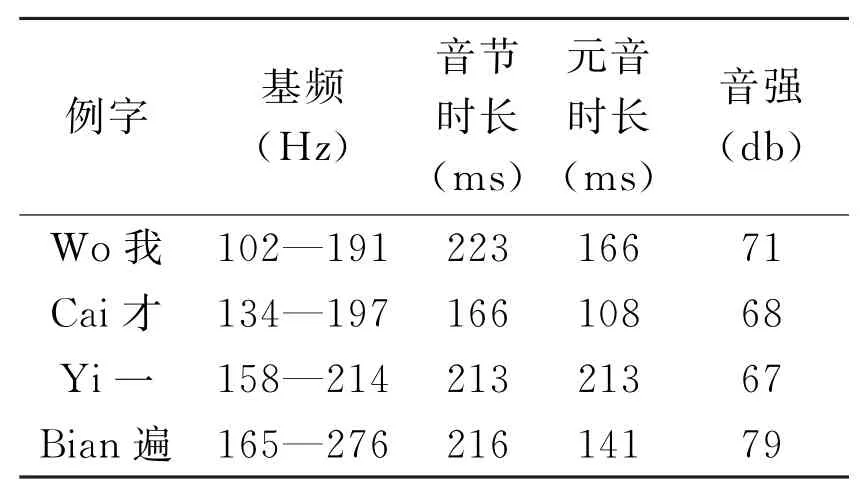

语音实验也证明了上述分析。这两个句子的语图如下(软件Praat,发音人:男,27岁,普通话):

图1例(31)a语图

图2例(31)b语图

采用现代语音学的手段测量“才”及相关成分的音高、音节时长、元音时长和音强,得出各自的图谱

及声学数据如表2和表3。从表中可以看出,例(31)b的“我”比例(31)a中的“我”在基频变化范围、音节时长、元音时长、音强上都要高,显示“我”在例(31)b中是要强调的中心。例(31)a中的“一”在各个声学特征指标上都大于例(31)b中“一”,显示“一”在例(31)a中是要强调的中心。通过数据也可看出,无论是“我”还是“一”,它们的音频和时长的变化最显著。

表2 例(31)a句子成分声学数据

表3 例(31)b句子成分声学数据

采用类似的办法,杨亦鸣(2000)、徐以中和杨亦鸣(2010,2014)、徐以中和孟宏 (2015)对“也”、“就”、“很”、“不”、“还”字句的语音学分析表明:句子语调中心的语音特征的变化往往蕴含语用前提的变化。因此我们可以根据句子的语调中心的语音特征推断句子的语用前提。

5.2 书面语中确定语用前提的规律

利用轻重音规律和成分的语音特征在口语中可以确定相应的语义指向,但在书面语中由于重音并无相应的形式标记,想要用重音的办法来确定语义指向会比较困难。因此,在书面中,需要找到一个确定语义指向对象进而确定语用前提的对应规律。

在书面语中,可以把句子中被强调的成分叫信息中心,与信息中心相对应的成分叫语用前提。经考察发现,前提的增加并不是任意的,它具有一定的规律性。杨亦鸣(1998,2000)曾举多例说明,增加语用前提遵循的规律是:“前提句与本句只有中心部分各不相同,其余部分是共用的”。例如:

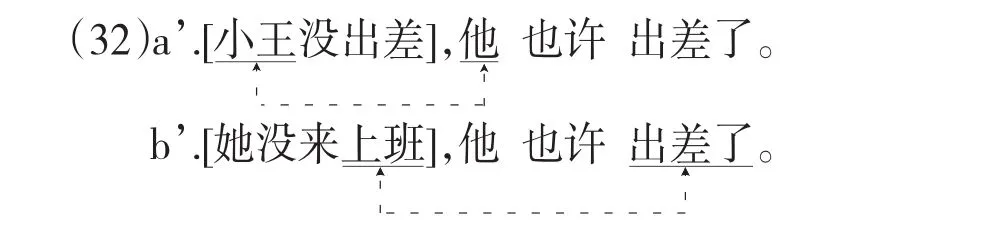

(32)他也许出差了。这个句子其实有两种理解:

在增加语用前提时,遵循这样的规律:针对例(32)a句,如果句中的“他”成为为语义指向对象,那么前提句就保持“出差”不变,只需把与“他”相对的部分变成别的如“小王”、“小李”等就可以了;针对例(32)b句,如果句中的“出差”成为语义指向对象,那么前提句中就保持“他”不变,只需把与“出差”相对的部分变成别的如“没来上班”、“没来吃饭”等就可以了。即把下图中箭头所指之处的成分作相应变换就可以了。

用同样方法可以确定例(33)和例(34)的语用前提。

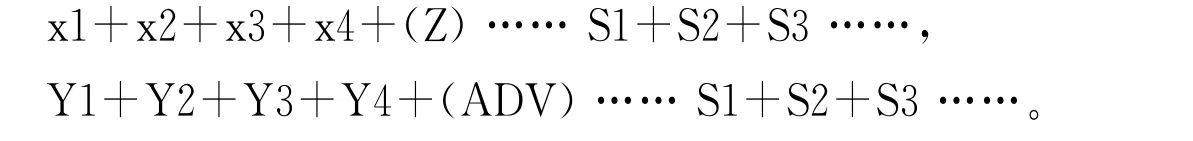

在上面这些例句中,增加相应的语用前提时,先写出前提句与本句共用的部分(没有划线部分),然后将中心部分(语义指向对象)相对应的前提部分变换一下,保证它们各不相同就可以了,当然这里可以排除一些连接性成分的影响。实际上,上面的过程可以归纳为下面的公式:

在这个公式中,假定需要为“Y1+Y2+Y3+Y4+(ADV)……S1+S2+S3……”这样的句子增加相应的语用前提,并且假定存在“(ADV)”,它同时指向“Y1+Y2+Y3+Y4”,在增加语用前提时,未被指向的部分“S1+S2+S3……”保持不变,被指向部分变为“x1+x2+x3+x4+(Z)”就可以了(Z表示根据需要另外增加的一些连接词)。

如果为“我们学校的王老师过去也教模糊数学”这句话增加一个语用前提,使“也”同时指向“我们学校的王老师过去”这些成分,按照上面的规则就比较容易得到下面的句子:

(35)[你们研究所的李老师现在教模糊数学],我们学校的王老师过去也教模糊数学。利用上面归纳出的公式可表示为:

总之,无论在口语还是在书面语中,语用前提的确定及相关语用歧义分化具有一定的规律可循。

6 结语

本文区分了句法和语用层面两类不同的语义指向,强调了语用前提对语义指向的制约作用,还强调句法的整体格式和结构规律对不同的语义指向的制约作用。但实际上影响和制约某个单位在句中语义指向的因素是很多的,并不仅限于语用前提,比如各个单位本身的语义特征、句法环境、语序等都是语义指向的制约因素(朱晓亚1994;古川裕2000)。由于这些因素比较容易被发现,以往对这些因素的探讨也比较多,而语用前提这个制约因素一般是隐藏的,不容易被发现,因而本文在这方面加以强调。而且就其本质而言,语用前提对语义指向的制约是根本的、第一性的,⑨心理学家曾考察过儿童在认识发展过程中对语用结构的习得,其考察研究得出这样的结论:句法结构产生于语义结构,语义结构产生于语用结构。这就充分说明:句子的语用决定了句子的语义和句法结构(参见常敬宇2001)。其他制约因素必须在这个根本因素发挥作用之后才体现自己制约能力。但本文的研究并不意味着其他语义指向的制约因素就不重要,我们认为,这些不同因素对某一特定句式的语义指向所起的作用是不相等的,其中有的发挥的作用大些,有的小些;而且同一制约因素对某一句式的不同成分所起的作用也是不平衡的。

在未来的研究中,探讨不同因素对某一成分的制约作用以及同一因素对不同成分的制约作用并尽可能发现它们的优先序列,这种指向层级性的研究将会成为语法研究中一个新的亮点。

Chang,Jingyu(常敬宇).2001.Tan juzi de yuyong yanjiu谈句子的语用研究 [On the pragmatic study of sentences].Hanyu Xuexi汉语学习[Chinese Language Learning]2001.2:29-33.

Crystal,David.2000.Xiandai Yuyanxue Cidian现代语言学词典[A Dictionary of Linguistics and Phonetics],translated by Jiaxuan Shen.Beijing:Shangwu Yinshuaguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Duan,Yehui(段业辉).1992.Lun fuci de yuyi zhiyue论副词的语义制约 [On the semantic restriction of adverbs].Nanjing Shifan Daxue Xuebao(Sheke ban)南京师范大学学报(社科版)[Journal of Nanjing Nor mal University(Social science edition)]1992.2:87-93.

Fan,Xiao(范晓)&Yushu Hu(胡裕树).1992.Youguan yufa yanjiu sange pingmian dejige wenti有关语法研究三个平面的几个问题[On several questions about grammar study of three aspects].Zhongguo Yuwen中国语文[Studies of the Chinese Language]1992.4:4-9.

Furukawa,Yutaka(古川裕).2000.“Gen”zi de yuyi zhixiang ji qi renzhi jieshi“跟”字的语义指向及其认知解释 [Semantic orientation and cognitive explanation of“gen”].Yuyan Jiaoxue yu Yanjiu语言教学与研究 [Language Teaching and Linguistic Studies]2000.3:37-44.

Givón,Tal my.1979.On Understanding Gra mmar.New York:Academic Press.

Leech,Geoffrey.1987.Yuyixue语义学[Semantics],translated by Ruihua Li.Shanghai:Shanghai Waiyu Jiaoyu Chubanshe上海:上海外语教育出版社[Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press].

Levinson,Stephen C.1987.Pragmatics and the grammar of anaphora:A partial pragmatic reduction of binding and control phenomena.Journal of Linguistics 23:379-434.

Li,Baolun(李宝伦)&Haihua Pan(潘海华).2005.Jiaodian guanlian xianxiang yu dui jiaodian mingan dejiegou焦点关联现象与对焦点敏感的结构[Focal association phenomenon and the structure sensitive to focus],Jiaodian Jiegou He Yiyi De Yanjiu焦点结构和意义的研究 [The Study of the Structure and Significance of Focus],ed.by Liejiong Xu&Haihua Pan.Beijing:Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu Chubanshe北京:外语教学与研究出版社 [Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press]

Liu,Danqing(刘丹青)&Liejiong Xu(徐烈炯).1984.Jiaodian yu beijing,huati ji hanyu“lian”zi ju焦点与背景、话题及汉语“连”字句 [Focus,background,topic and Chinese sentences with“lian”].Zhongguo Yuwen中国语文[Studies of the Chinese Language]1984.4:243-252.

Lu,Jianming(陆俭明).1997.Guanyu yuyi zhixiang fenxi关于语义指向分析 [On semantic orientation analysis],Zhongguo Yuyanxue Luncong(Diyiji)中国语言学论(第一辑)[Journal of Chinese Linguistics(1)],ed.by Zhengde Huang.Beijing:Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe北京:北京语言文化大学出版社[Beijing:Beijing Language and Culture University Press].

Lu,Jianming(陆俭明)&Yang Shen(沈阳).2003.Hanyu he Hanyu Yanjiu Shiwu Jiang汉语和汉语研究十五讲[Chineseand Chinese Studies].Beijing:Beijing Daxue Chubanshe北京:北京大学出版社 [Beijing:Peking University Press].

Lü,Shuxiang(吕叔湘).1979.Hanyu Yufa Fenxi Wenti汉语语法分析问题 [Chinese Gra mmar Anal ysis].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Lü,Shuxiang(吕叔湘).1984a.Hanyu Yufa Lunwen Ji汉语语法论文集 [Chinese Gra mmar].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Lü,Shuxiang(吕叔湘).1984b.Qiyi leixing歧义类例 [Categories and instances of ambiguity].Zhongguo Yuwen中国语文[Studies of the Chinese Language]1984.5:321-329.

Shao,Jingmin(邵敬敏).1990.Fuci zai jufa jiegou zhong de yuyi zhixiang chutan副词在句法结构中的语义指向初探 [On the semantic orientation of adverbs in syntactic structure],Hanyu Luncong(Yi)汉语论丛(一)[Chinese Study(1)].Shanghai:Huadong Shifan Daxue Chubanshe上海:华东师范大学出版社 [Shanghai:East China Nor mal University Press].

Shao,Jingmin(邵敬敏).2000.Hanyu Yufa de Liti Yanjiu汉语语法的立体研究 [A Multi-angle Study of Chinese Grammar].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Shen,Jiaxuan(沈家煊).1993.“Yuyong fouding”kaocha“语用否定”考察 [A pragmatic study of the negation meaning].Zhongguo Yuwen中国语文[Studiesof the Chinese Language]1993.5:321-332.

Shen,Jiaxuan(沈家煊).2015.Zouchu“dou”de lianghua mitu:Xiangyou bu xiangzuo走出“都”的量化迷途:向右不向左 [Left ward or right ward?The quantifying direction of“dou”].Zhongguo Yuwen中国语文 [Studies of the Chinese Language]2015.1:3-17.

Shen,Kaimu(沈开木).1984.“Bu”zi de fouding fanwei he fouding zhongxin de tansuo“不”字的否定范围和否定中心的探索 [Investigation on the scope of negation and negative center of“bu”].Zhongguo Yuwen中国语文 [Studies of the Chinese Language]1984.6:404-413.

Shen,Kaimu(沈开木).1999.Yufa·Lilun·Huayu语法·理论·话语 [Gra mmar·Theor y·Discourse].Guangdong:Guangdong Renmin Chubanshe广东:广东人民出版社 [Guangdong:Guangdong People’s Press].

Xu,Jie(徐杰).2001.Pubian Yufa Yuanze yu Hanyu Yufa Xianxiang普遍语法原则与汉语语法现象[Universal Grammar and Chinese Grammar].Beijing:Beijing Daxue Chubanshe北京:北京大学出版社 [Beijing:Peking University Press].

Xu,Jie(徐杰)&Yingzhe Li(李英哲).1993.Jiaodian he liangge feixianxing yufa fanchou:“fouding”“yiwen”焦点和两个非线性语法范畴:“否定”“疑问”[Focus and t wo nonlinear grammatical categories:“negation”and“question”].Zhongguo Yuwen中国语文[Studies of the Chinese Language]1993.2:81-92.

Xu,Liejiong(徐烈炯).2014.“Dou”shi quancheng liangci ma? “都”是全称量词吗?[Is“dou”a universal quantifier?].Zhongguo Yuwen中国语文[Studies of the Chinese Language]2014.6:498-507.

Xu,Liejiong(徐烈炯)&Haihua Pan(潘海华).2005.Jiaodian Jiegou he Yiyi de Yanjiu焦点结构和意义的研究[The Study of the Structure And Significance of Focus].Beijing:Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu Chubanshe北京:外语教学与研究出版社[Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press].

Xu,Yizhong(徐以中).2003.Fuci“zhi”de yuyi zhixiang ji yuyong qiyi tantao副词“只”的语义指向及语用歧义探讨[The semantic orientation and pragmatic ambiguity of the adverb“only”].Yuwen Yanjiu语文研究 [Linguistic Research]2003.2:48-52.

Xu,Yizhong(徐以中)&Hong Meng(孟宏).2015.Fuci“hai”de qiyi ji xianguan yuyin wenti副词“还”的歧义及相关语音问题 [A Study on ambiguity of the adverb“hai”and some relevant phonetic analyses].Hanyu Xuebao汉语学报[Chinese Linguistics]2015.1:65-73.

Xu,Yizhong(徐以中)&Yiming Yang(杨亦鸣).2010.“Jiu”yu“cai”de qiyi ji xiangguan yuyin wenti yanjiu“就”与“才”的歧义及相关语音问题研究 [The pragmatic ambiguity of adverbs“Jiu”and“Cai”and their corresponding phonetic features].Yuyan Yanjiu语言研究[Studiesin Lauguage and Linguistics]2010.1:51-59.

Xu,Yizhong(徐以中)&Yiming Yang(杨亦鸣).2014.Fuci xiushi fuci xianxiang yanjiu副词修饰副词现象研究 [A comprehensive study on the adverb-modifying-adverb phenomenon].Yuyan Kexue语言科学[Linguistic Sciences]2014.6:561-574.

Yang,Yi ming(杨亦鸣).1988.“Ye”zi yuyi chutan“也”字语义初探 [An initial study on the meaning of“ye”].Yuwen Yanjiu语文研究[Linguistic Research]1988.4:56-59.

Yang,Yiming(杨亦鸣).2000.Shilun“ye”zi ju de qiyi试论“也”字句的歧义 [On the ambiguity of the ye sentence].Zhongguo Yuwen中国语文[Studies of the Chinese Language]2000.2:114-125.

Yang,Yiming(杨亦鸣).2002.Lun fuci de yuyong fenlei论副词的语用分类 [On the pragmatic classification of adverbs].Yuyan de Shenjing Jizhi yu Yuyan Lilun Yanjiu语言的神经机制与语言理论研究 [Neural Mechanisms of Language and ItsTheoretical Research],ed.by Yi ming Yang,174-199.Shanghai:Xuelin Chubanshe上海:学林出版社 [Shanghai:Academia Press].

Yang,Yiming(杨亦鸣)&Daqin Li(李大勤).1994.Shixi zhuyucao zhong de“NPde VP”jiegou试析主语槽中的“NP的VP”结构 [An analysis of the“NPde VP”structurein thesubject groove].Yufa Yanjiu yu Yufa Yingyong语法研究与语法应用 [Gra mmar Research and Application],ed.by Jingmin Shao.Beijing:Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe北京:北京语言学院出版社 [Beijing:Beijing Language and Culture University Press].

Yin,Shichao(尹世超).1988.Jiegou guanxi yu yuyi zhixiang结构关系与语义指向[Structure relation and semantic orientation].Yuwen Yanjiu语文研究[Linguistic Research]1988.4:29-35.

Zhou,Gang(周刚).1998.Yuyi zhixiang fenxi chuyi语义指向分析刍议 [Analysis of semantic orientation].Yuwen Yanjiu语文研究[Linguistic Research]1998.3:26-33.

Zhu,Xiaoya(朱晓亚).1994.Xinshiqi yilai de hanyu jufa yuyi yanjiu新时期以来的汉语句法语义研究 [Research on Chinese syntactic semantics since the new period].Yuwen Jianshe语文建设[Language Planning]1994.6:15-18.