走进去,看到自己

2014-12-30周小静

周小静

一

多年前有这么个小游戏:人们走进小屋,把脑袋钻进一大块布蒙着的方匣子,看据说是世界上最神奇的动物。每个走出来的人都是一脸诡谲的笑容,更激起了门外排长队者的好奇心——到底是什么神奇动物?

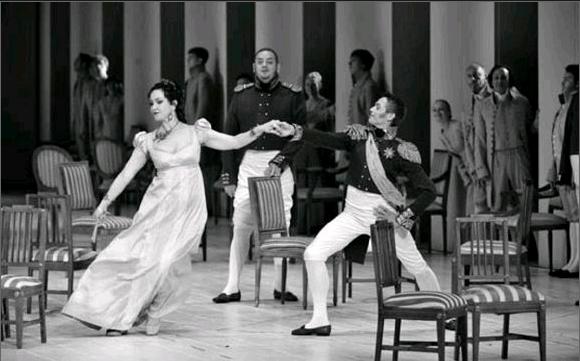

2014年国庆期间,天津大剧院轰轰烈烈地上演了苏联著名作曲家普罗科菲耶夫根据俄罗斯文豪托尔斯泰同名文学作品改编的歌剧《战争与和平》。“轰轰烈烈”这个词用得并不夸张,长达四小时气势宏伟的史诗性歌剧在七天长假里演了六场,六百多位演职员主要是来自莫斯科国立斯坦尼斯拉夫斯基和涅米洛维奇—丹钦科音乐剧院(以下简称“斯坦尼剧院”)的导演、指挥、歌唱家、合唱团、管弦乐队,还有天津两所高校学生参与的部分群众演员。歌剧展现了 19世纪初俄罗斯贵族的生活场景和 1812年壮烈的俄法战争。与此同时,网络上关于这部歌剧的讨论也是高潮迭起,大部分是对作品和表演的赞叹,对天津大剧院引进这部巨作的勇气给予高度评价,也有少部分观众表示不喜欢这个作品,还有一些没看歌剧但情绪也颇激动的人议论到天津这样的城市引进如此规模的外国歌剧是否相配,天津市民是否有这样的文化需求,甚至有人提出应该抵制俄式主旋律对国人的洗脑

概括地说,喜欢《战争与和平》的观众为剧中纯真热烈却磨难重重的爱情故事感动,被壮烈的历史战争场面震撼,他们赞赏主角们高超的歌唱技艺和戏剧表演,赞赏气势宏伟的大合唱和音响丰富的管弦乐队,富有创意的视觉效果。不喜欢的人主要是抱怨没有记得住的歌唱旋律,乐队音响尖锐,舞美一方面简单甚至简陋,远不如国内大型晚会豪华,另一方面大搞人海战术,显得粗糙笨拙。

那么,究竟该如何评价这部作品及其演出?我认为没有绝对的标准,每个人都有权利持有自己的看法,值得注意的是在我们说出自己的观点时,出发点是怎样的,标准是什么?

二

这部歌剧的脚本作者就是作曲家普罗科菲耶夫本人(后来成为他妻子的米拉·门德尔松给予协助),将人物众多、线索庞杂、场面宏大、思想深刻的文学巨作提炼为舞台故事,实在是一件困难极大的工作。当时正值第二次世界大战,德军的入侵为苏联带来重创,作曲家后来回忆道:“在同法西斯战斗的日子里,列夫 ·托尔斯泰讲述1812年卫国战争的小说《战争与和平》的篇章对我们特别亲切和珍贵,因此我想用这个题材写一部歌剧,虽然我意识到任务的一切困难。写作歌剧《战争与和平》成为我在战争最初年代的主要作品。 ”因作品长度和演出阵容都超出一般,普罗科菲耶夫又一直在修改润色,因此长时间未能完整搬上舞台,直到作曲家去世前一年即 1952年他才定稿为包括 13场戏的两大部分,七年后隆重上演于莫斯科时作曲家与他的大作已是阴阳两隔了。

《战争与和平》显示了普罗科菲耶夫作为二十世纪前卫作曲家的典型音乐风格,在层出不穷的创意和大胆新颖的写作手段之下,也让我们听出他对俄罗斯文化传统和民间音乐的热爱,与此同时,用艺术鼓舞同胞的创作目的又使音乐带有鲜明的时代烙印。应该提及的还有当时苏维埃政权对艺术创作的种种强制性要求诸如加强群众性、反对形式主义等等,也对作曲家产生了一定影响。但无论如何,普罗科菲耶夫和当时很多优秀的作曲家如肖斯塔科维奇等人并未因政治压力而放弃个性创造和人性诉求,那些年结出的艺术硕果以其优秀的艺术品质和深邃的精神,至今仍充满生命活力。

剧中声乐部分大多为咏叙调风格,显然,作曲家十分注意剧情的紧凑、流畅,但也有大段优美的独唱段落,如第一场安德烈的感慨“阳光、春天、幸福,这一切是真的吗? ”、第三场娜塔莎的憧憬“如果他此刻在这儿”、第六场皮埃尔的叹息“我对她的关心超出了对朋友未婚妻应有的感情”、第八场安德烈的回忆“我爱娜塔莎身上神秘的力量”、第十场库图佐夫的赞颂“无比雄伟的莫斯科”等,只是这些段落与我们熟悉的古典传统咏叹调很不同,没有华丽的声乐炫技,而是更加强调情绪本身,甚至有的地方戏剧性地采用了节奏性道白,假如能听得懂俄语,一定会感受到旋律进行与字词之间在语气和语义上的密切对应。十分引人注目的是作曲家的器乐化思维,一方面体现在管弦乐音响的显著地位,细腻地揭示人物内心或营造整体气氛,另一方面体现在器乐的“文体”特征上,这些特征有效地勾勒出每场戏的基调,也形成了场与场之间类似大型器乐曲的对比,再加上多个重要主题的贯穿,庞大复杂的戏剧场景被牢牢控制为稳固的整体。

三

第一幕第一场抒情诗意,三个年轻人的月夜重唱类似于器乐曲的行板乐章,音响清澈纤秀,舞美配以清冷月光下的婆娑树影,一下子就把观者带入俄罗斯特有的情境中。第二场的开头和结尾是贵族宫廷热烈的舞会气氛,中间那首象征爱情的华尔兹被斯坦尼剧院的指挥别具一格地处理成慢速开始,与之前的喧闹相比,这里的音响格外纤细,就像是一个翩然而至的梦,将安德烈与娜塔莎纯洁的爱勾画得超凡脱俗。第三场的音乐首次出现令人不安的暗色调,老公爵的粗暴在乐队烘托下显得格外刺耳,不知所措的娜塔莎在哀伤的旋律里颤抖。第四场也是舞曲风格,但与之前的华尔兹风格不同,这里是轻佻的享乐气氛,把表面欢愉骨子里空虚的海伦和她的客人刻画得淋漓尽致。情感失落的娜塔莎就像落入狼群的羔羊,被海伦的恭维和花花公子阿纳托尔的热烈表白搞昏了头。第五场是很鲜明的谐谑曲风格,醉话似的歌唱旋律与乐队短促跳跃的音符描绘了阿纳托尔放纵的生活,他的音乐形象与深情忠诚的安德烈形成全方位对照。第六场是矛盾冲突的焦点,很像交响曲情感复杂、冲突频频的“展开部”,夜色下阿纳托尔的诱拐遭到阻截,他匆匆逃走,娜塔莎幻想破灭,几近疯狂。这里轮到另一位十分重要的角色出场了,即之前短暂露过面的总是被人嘲笑的皮埃尔,海伦的丈夫。作曲家一定像托尔斯泰一样热爱这个正直善良单纯的人物,当皮埃尔听到娜塔莎悲叹“我的生活彻底完了,我是这个世界上最坏的人! ”他的心也在流泪:“假如我是这个世界上最英俊最聪明的,而且,是自由的人,我一定会跪下来告诉你我有多么爱恋您! ”两种情感状态的旋律叠置在一起构成悲剧高潮,我承认,看到这里我差点落泪,感动的程度远超前面的爱情场景,可见悲剧情怀更深刻更有力量。第七场较短,音乐基调灰暗并带有讽刺性,皮埃尔痛斥厚颜的阿纳托尔,最终将他赶了出去,战争的消息却破门而入,有人报告:拿破仑的队伍已经逼近边境。

第二幕戏剧内容相对集中,主线是宏观的:俄军暂时撤退、放弃莫斯科,市民破釜沉舟,点燃熊熊大火,缺乏装备和粮秣的法军最终溃败于冰天雪地和俄罗斯军民的围剿。与这个主线相互穿插的是安德烈与娜塔莎的爱情、皮埃尔的个人遭遇。这一幕的整体风格与上半场形成强烈反差,这里是以军队和人民群像为主,音乐风格悲壮深沉,合唱占有重要位置,管弦乐更是发挥了全部能量,闪着刺目光泽的铜管和沉重的打击乐尤其突出,从大幕拉开就以震耳的声响将观众带入严酷的战场,与音响灵活多变的上一幕相比,这一幕经常有长时间保持的音型,最惊人的一段是第 11场悲壮的大合唱“我们发誓,不赶走敌人我们绝不去见家人 ”,三分多钟的时间里打击乐以恒定的节奏在小节强拍重击达 102下,造成了令人敬畏的效果。给人印象较深的还有时隐时现的军队进行曲,伴随着俏皮口哨声的小军鼓和短笛把俄罗斯军人的勇敢乐观表现得十分生动。这一幕有两个重要的历史人物,俄国元帅库图佐夫、法国皇帝拿破仑,作曲家给予前者的是深沉坚定的旋律,经常处于代表正义的大调主和弦上,给予后者的则是狂妄中带着些许轻飘的旋律,调性也是游移的,两者形成鲜明对照。穿插在厚重历史画卷中的个人命运线索提供了整体情绪的起伏和对比,如第八场开始不久,戎装在身的安德烈回忆起往事,那首甜美的华尔兹轻轻响起,即使很脆弱很遥远,却沁人心脾。整个第 12场是安德烈与娜塔莎的重逢和永别。重伤的安德烈遁入幻觉,一种奇怪的滴答声总是在他耳边萦绕,仿佛是快要走到尽头的生命时钟。就在安德烈渴念莫斯科和心爱的娜塔莎时,奇迹般地,娜塔莎真的走向了他,认出了他,两人相拥在一起。爱情华尔兹再次响起,从轻柔纤细渐渐达到热烈的高潮,直至安德烈死去。理想主义者皮埃尔在这一幕也很重要,他刺杀拿破仑的计划未能实现,差点被法军枪决,一个伤兵给了他精神安慰和支持。在文学原作中皮埃尔的思想发展是一个重要而复杂的主线,歌剧只匆匆带过。类似删节非常多,比如安德烈在结识娜塔莎之前经历的丧妻之痛,他与老父亲的关系等等,估计作曲家一是考虑到歌剧艺术的特性(时间性和情感性),另一个是以俄罗斯人对托尔斯泰原作的熟悉为前提,这些情节点到为止。全剧结束在军民欢呼胜利的明亮宏伟的祖国颂歌中,引发了观众的澎湃激情。必须要说一说斯坦尼剧院导演对作曲家音乐意图的精彩呈现:在多处以器乐为主的段落中,导演大大发挥了静场的力量,如库图佐夫宣布放弃莫斯科之前的静默,在众副官离去后他的大段独唱后走入人群的背影;面对莫斯科大火落寞不解的拿破仑等。

对于一些观众批评的舞美过于“简单”乃至“简陋”,我的理解是导演愿意给予观众更多的想象空间。第一幕他做的是减法,在灯光、服装和布景上都尽量简化,最大限度地突出人物情感和象征意味。当安德烈与娜塔莎的爱情场景结束,从天顶缓缓落下五个巨大的水晶吊灯,令人惊奇的是它们竟然一直下落,直到斜倚在地上,并一直斜倚到整个第一幕结束。在我看来,这是一个在不同场合有不同意味的“符号”,起初是这份爱情前景不详的征兆,之后成为老公爵家佣人们干活的地方,由此凸显娜塔莎和父亲被老公爵冷落。再往后,这五个斜倚的水晶吊灯又衬托着海伦的享乐、阿纳托尔的放荡、娜塔莎的崩溃,最终是战争来临。与这五盏大吊灯相对应的,是第二幕始终未离开舞台的数百人队伍,通过队形的移动,呈现在观众面前的有时是保卫家园的俄罗斯军人,有时是入侵的法国士兵,还有时是奋勇抵抗的百姓。同时,这个队伍还构成了巨大的活动布景,俄国军官的战略讨论、拿破仑的战场指挥、皮埃尔被捕、安德烈与娜塔莎重逢等细节都是在这个大背景前展开的。合唱队就在这个队伍里,战场氛围和俄罗斯人的必胜信念都由这个群体塑造和传达,人民的形象始终是另一种意味上的主角,令人敬佩的是即便以群体形象展开历史画卷,导演仍旧注重内在精神而非外在情境,我们感受到的是每一个人对祖国的挚爱。可以想象,舞台上再逼真的战壕、再复杂的屋舍造型都无法和这个群体的力量相媲美,这支队伍与普罗科菲耶夫的音乐形成了完美的整体,这正是导演的高明之处。

从托尔斯泰写于 19世纪中期小说,到普罗科菲耶夫写于 20世纪二战期间的歌剧,《战争与和平》必然会带有时代烙印。为什么会感动 21世纪的中国人?我想,这不仅是因为它的艺术形式,更因为它穿越时空的精神,这就是全人类共有的对亲人、对祖国的深沉真挚的爱。

四

《战争与和平》给观者留下了什么?相信每位观者都会有不同的感触。我在微博上写了这么一段:

对一部艺术作品每个人都有权利喜欢或不喜欢,这毫无疑问。但你、我、他的喜欢不喜欢,与作品的真正价值并不等同。而且,你现在不喜欢不懂的,未必他人不喜欢、不懂,未必你将来不喜欢、不懂。所以,打开眼界,打开上天赋予你的理解力,这是至关重要的。

回到本文开头说到的小游戏。你猜对了,走进小屋把脑袋钻到那块蒙布里的人,见到的是一面镜子,“世界上最神奇的动物”,就是自己。我是想借它来说,歌剧《战争与和平》(也包括任何呈现在舞台上的作品)就像这面镜子,你的想象力、理解力,你对艺术的认知,你对创新精神的态度,你的思考都可以在这面镜子里得到反映。

每一位观看歌剧的人,也是在观看自己。