福州地区中华蜜蜂(Apis cerana cerana)工蜂春季活动规律初探

2014-12-24王庭云陈大福李江红

王庭云,陈大福,梁 勤,李江红

(福建农林大学蜂学学院,福建福州350002)

蜜蜂是社会性昆虫,群内各成员之间有着严密的分工.在羽化后2-3个星期内,工蜂一般从事巢内的保温、清洁和哺育等工作,羽化3个星期后从事巢外采集的工作[1,2].这种分工会随着蜂群内外的环境变化而做出调整,在极端情况下,幼年蜜蜂可能提早外出采集,而年老的蜜蜂也可转化成哺育蜂[3-5].蜜蜂行为发育模式及其转变的分子机制已经成为蜜蜂生物学的研究热点[6-9].

蜜蜂访问种类繁多的植物,采集花蜜和花粉,构成整个蜂群赖以生存和发展的基础.蜜蜂在采集食物的同时,也帮助植物完成传粉工作,这对植物的生存和繁衍有着重要影响.通过这种方式,蜜蜂在很大程度上影响和维系着整个地球生态系统的平衡、稳定和可持续发展.在农业生产领域,蜜蜂授粉为农作物的增产、增质等所发挥的作用得到愈来愈多的重视[10-15].

中华蜜蜂(Apis cerana cerana)是我国特有的重要蜜蜂资源,是我国众多野生植物和农作物的重要传粉者.尽管西方蜜蜂(Apis mellifera)引入中国约100年,并在全国范围内得到大规模饲养,但是,中华蜜蜂因其具有食谱广泛、抗病力强等生物学特性,仍然是我国养蜂业的重要组成部分,在维护我国自然生态系统平衡和农业生产方面发挥着十分重要的作用.但是关于中华蜜蜂的社会分工、个体发育、采集活动规律及其行为发育等基础生物学研究相对薄弱,影响了中华蜜蜂的饲养、科学研究和开发利用,也阻碍了中华蜜蜂一些优良性状形成机制的研究.

电子标签又称无线射频识别技术(radio frequency identification,RFID),原理是利用射频信号通过空间耦合实现对目标物体的自动识别,其主要特点是不与目标直接接触即可进行识别.与传统研究方法相比,利用该技术观察蜜蜂进出巢活动,具有简便、准确、系统等优势.目前RFID技术在蜜蜂行为研究中已有所应用[16-19].

为系统研究中华蜜蜂的出巢活动规律,本研究标记一定数量的初始羽化蜜蜂,利用RFID技术检测所标记蜜蜂进出蜂巢情况,分析其出巢活动规律,以期为深入研究中华蜜蜂的社会分工及其行为发育奠定基础.

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验所用蜂种中华蜜蜂来自福建农林大学蜂学学院教学蜂场,于2013年4月至6月开展试验.检测蜜蜂进出的RFID设备,包括读写器、电子标签、天线及相应的计算机分析软件XCRF-800 V1.40(远望谷,广东深圳).其他试验材料包括昆虫胶胶水,剪刀、透气的盒子(盛待标记和标记后的蜜蜂)、镊子、枪头(涂抹胶水)等,以及蜂群日常饲养管理的工具起刮刀、蜂帽等.

1.2 蜂群组织

受RFID系统检测通道通行能力(20 mm×8 mm)限制,为保证顺利检测全部标记的工蜂,同时又不影响蜂群的正常活动,试验蜂群不宜过大.所用蜂群为2足框的繁殖期正常蜂群,经定群确认成年蜜蜂约5000只,子脾约1.2脾,蜂王产卵正常,并有一定储蜜.

1.3 蜜蜂标记

确定试验蜂群后,选择蜂群中刚羽化新蜂的巢脾,徒手抓取刚羽化的成年蜜蜂(尽量避免对蜜蜂造成伤害),将预先用枪头涂布有昆虫胶的电子标签用镊子夹住轻轻粘在刚羽化出房蜜蜂的中胸背板稍偏前位置,避免遮挡蜜蜂的翅膀而影响飞行.将粘有电子标签的蜜蜂放在一透气的盒子内15 min,确保电子标签的牢固性.随后将粘好标签的蜜蜂放回试验蜂群,正常饲养.

1.4 系统搭建和运行

蜜蜂标记完成之后,立即搭建RFID检测系统,将检测通道与蜜蜂的巢门相连接,避免空隙,确保检测通道是所有蜜蜂进出蜂箱的唯一出口.连接检测通道与检测器,并连接电脑,调控监控程序,对标记蜜蜂进出巢门的情况进行检测.检测工作一直持续到所标记的蜜蜂全部死亡为止.检测期间,为防止数据丢失或其他意外情况发生,每天晚上将当天的检测数据进行保存,并及时检查设备的运行情况.

1.5 数据处理

人工导出系统每日所检测到的数据,剔除重复记录,分别统计每只蜂最早出巢时间,最后归巢时间,每日出巢采集的次数,每次在外采集的时间,采集返巢后在巢内停留的时间等.同时记录来自地方气象站的天气信息,以便分析数据时使用.使用SPSS 18.0软件进行数据统计分析,使用Micosoft Excel 2003(版本:SP3)进行绘图.

2 结果与分析

2.1 工蜂寿命

由于标签遗失,试验蜜蜂个体不正常死亡等原因,根据蜜蜂自羽化至自然消失阶段的出入蜂群记录,最终获得18只工蜂的数据.其中,观察到存活时间小于20 d的蜜蜂3只,最短为17 d,有9只存活20-30 d,有6只存活时间大于30 d,最长为35 d.经统计分析表明,所标记蜜蜂的寿命为(26.89±5.51)d.

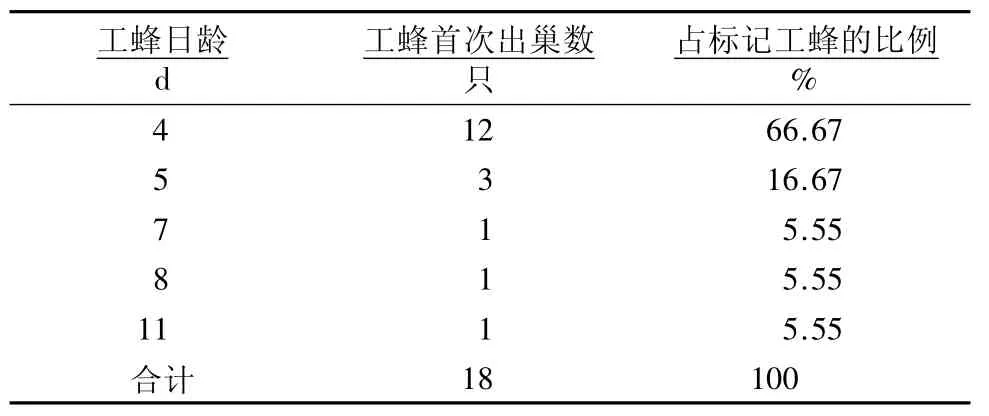

2.2 工蜂首次出巢日龄

通过记录所标记的18只蜜蜂的首次出巢活动时间.其中,12只蜜蜂在4日龄进行首次出巢活动,3只蜜蜂在5日龄时进行首次出巢活动,另有3只分别在7、8和11日龄进行首次出巢活动(表1).蜜蜂的首次出巢活动在当天只进行1次,持续时间为2-3 min,仅有1只蜜蜂的首次出巢活动时间超过5 min.因此,中华蜜蜂一般在羽化后4-5 d进行首次出巢活动,其首次出巢活动持续时间较短.

2.3 工蜂日活动频率

通过记录18只蜜蜂不同日龄出巢活动情况,计算每日出巢蜜蜂占所标记蜜蜂的比例.在羽化后的前3 d没有蜜蜂出巢活动,自4日龄开始到10日龄,仅部分蜜蜂出巢活动,每天的比例不等,自11日龄开始直至最后1只蜜蜂死亡,几乎所有标记蜜蜂每天均外出活动(图1A).进一步分析每日出巢蜜蜂的平均出巢次数(出巢频率),结果发现前3 d蜜蜂不出巢活动,4-15日龄每日出巢1次,自16日龄前后的4-6次开始,每日出巢的次数逐渐增加,至20日龄前后为8-10次,30日龄前后可达14-16次(图1B).这说明蜜蜂外出活动的积极性是随着日龄的增加而增加的,每日平均出巢次数也是随着日龄的增加而逐渐增加.

表1 中华蜜蜂工蜂首次出巢日龄Table 1 Age of worker Apis cerana cerana first out hive activity

图1 中华蜜蜂工蜂日龄与出巢比例和频率的关系Fig.1 Relationship between ages and the frequency and ratio of worker Apis cerana cerana out hive activity

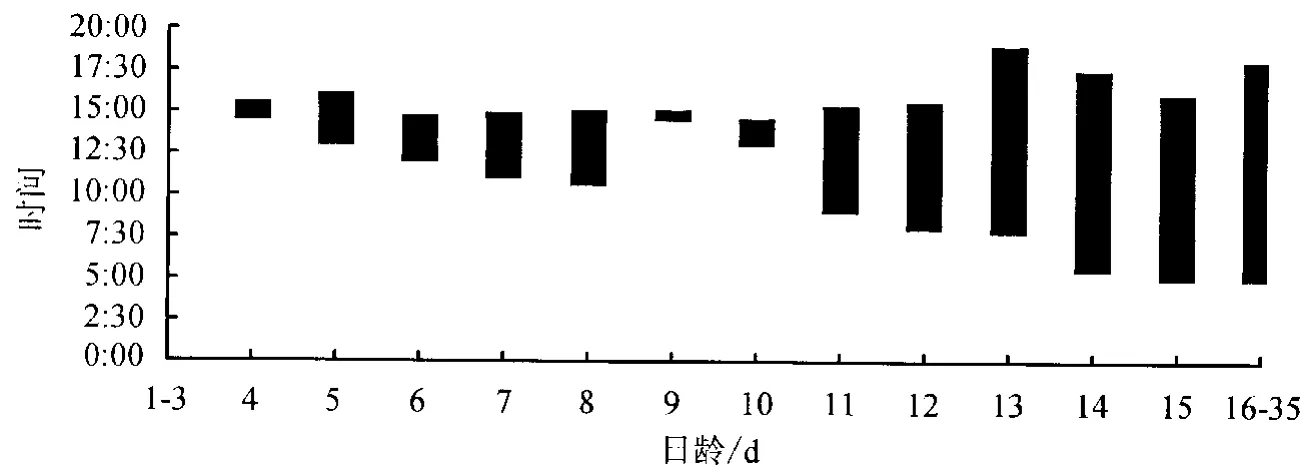

2.4 工蜂日活动时间

通过观察蜜蜂每日出巢活动时间,发现所标记蜜蜂第1次出巢活动在下午14:30至15:30进行.随后几天的出巢活动时间会逐日提前,但主要集中在11:00至15:00.自11日龄之后,蜜蜂飞行的时间可提前至约8:00,一直持续到下午约15:00.自14日龄开始,蜜蜂的出巢活动自早上约5:00开始,一直持续至下午17:30甚至更晚(图2).这说明羽化后成年蜜蜂的早期出巢活动在11:00至15:00进行,随着日龄增加,其活动时间范围逐渐扩展至早上5:00至下午17:30.

图2 不同日龄标记中华蜜蜂工蜂活动的时间区间Fig.2 Age and the time range of out hive activity of labeled worker Apis cerana cerana

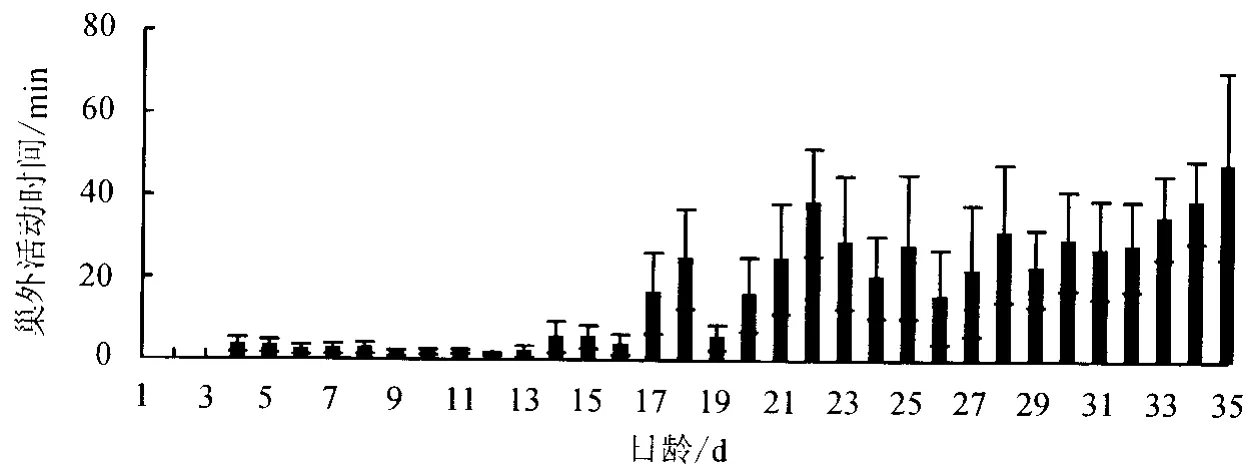

2.5 工蜂单次出巢活动时间

2.5.1 活动持续时间与日龄的关系 分析不同日龄蜜蜂单次巢外活动的持续时间,自开始进行巢外活动的4日龄至16日龄,蜜蜂单次出巢活动的时间较短,平均出巢活动时间为2-3 min.至17日龄时,蜜蜂单次出巢活动时间明显增加,超过16 min,此后,每次外出活动时间约30 min(图3).根据蜜蜂在巢外活动持续时间的长短,可将蜜蜂羽化后的巢外活动分为2个阶段,一是自羽化至16日龄,这期间每次外出活动时间只持续2-3 min.二是17日龄之后,单次采集时间显著增加至20-30 min.

图3 不同日龄标记中华蜜蜂工蜂单次出巢活动时间Fig.3 Age and lasting time of per out hive activity of labeled worker Apis cerana cerana

2.5.2 采集持续时间 通过对20日龄后处于采集阶段的蜜蜂外出活动持续时间进行检测和分析.检测数据之间差异显著,时间短的只有几分钟甚至1 min,这种数据约占400个,可能是一些守卫蜂在巢门口不断进出而被反复检测的结果.有35个检测数据为100 min以上,甚至有1个数据是226 min.大多数的数据为20-60 min.为进一步研究蜜蜂实际外出采集持续的时间,时间太长和太短均不符合蜜蜂的采集习性和特点,因此去除小于10 min和大于100 min的数据,共获得数据783个,经统计分析为(32.61±10.04)min.说明试验期间处于采集阶段的蜜蜂外出一次采集持续时间平均约为33 min.

2.6 工蜂单次巢内停留时间

为确定蜜蜂在2次采集活动之间停留在蜂巢内部的时间,选择20日龄后在天气晴朗的4天记录数据,计算每只标记蜜蜂在出巢返回后停留在巢内的时间.研究表明,蜜蜂在巢内的停留时间范围较大,短的只有几分钟甚至1-2 min,长的则大于100 min,最长达到319 min.在获得的347个数据中,10 min以下的数据有150个,10-99 min的数据有168个,而大于100 min的数据有29个.时间太长或者太短均与连续的采集活动无关,因此去除小于10 min和大于100 min的数据,剩余168个数据经统计分析结果为(28.75±10.79)min.说明蜜蜂采集返巢后在巢内停留的时间约为29 min.

3 讨论

本研究利用RFID系统研究了春季中华蜜蜂羽化后的进出巢活动情况.研究表明,新羽化蜜蜂一般在4-5日龄进行第1次出巢活动,持续时间较短.此后至16日龄,蜜蜂每天均会在11:00至15:00外出1次,持续时间1-2 min,这段时间对应蜜蜂的内勤蜂时期.17日龄之后,蜜蜂外出活动积极,活动时间扩展至整个白天,每次外出的持续时间为20-30 min,外出采集的次数随日龄的增加而增加,这段时期对应蜜蜂的外勤蜂阶段.与西方蜜蜂相比(一般为21-24日龄外出采集),中华蜜蜂17日龄就开始外出采集[20].中华蜜蜂的采集行为发育明显比西方蜜蜂要早,是其行为发育的典型特征之一.该结果补充了中华蜜蜂的生物学内容,为其行为相关的研究和应用奠定基础.

在测定的数据中,9、10、25-27日龄的出巢蜜蜂比例、活动时间、出巢次数等与分别之前的8、23、24日龄和之后的11、28、29日龄的数据有较大差异,经核对气象信息,这几天均有中或大暴雨,天气状况显著影响了蜜蜂的出巢活动.此外,检测结果显示羽化后至16日龄前后的所谓内勤蜂阶段,蜜蜂每天都会出巢1次,只是持续的时间较短,这与以往一般认为内勤蜂只从事巢内工作而不出巢活动有所不同[1].17日龄后的采集蜂阶段,随日龄的增加,蜜蜂每日采集次数逐渐增加,反映了蜜蜂的自主学习能力促进了采集活动.

统计分析表明,试验期间蜜蜂的平均寿命为27 d,比一般30-60 d的理论数据稍短.分析主要原因如下:一是粘贴电子标签可能对新出房蜜蜂造成一定的影响,试验中也发现部分蜜蜂因粘贴标签受伤而不能飞行,最后死亡.测试的蜜蜂虽然可以连续2个星期以上检测到出巢活动记录,但对蜜蜂的飞行乃至寿命有无影响还无法完全排除.二是试验蜂群的群势只有2脾,蜂群有较强的发展需求,培育了大量幼虫,而且试验时间,外界的蜜粉源情况较好,蜜蜂的哺育和采集活动强度均较大,这也会减少蜜蜂的寿命.但总体而言,检测寿命与一般蜜蜂生物学理论基本一致[21,22].

工蜂采集时间和巢内停留时间,短的只有1-2 min,长的可达200 min以上.蜜蜂的采集活动一般为几十分钟,返巢后巢内停留时间也如此,太短和太长都与蜜蜂的实际采集活动不符,因此选用10-100 min的数据以反映蜜蜂的采集和群内停留时间.采集和巢内停留时间较短可能与守卫蜂的频繁进出巢门活动有关,但有些蜜蜂采集活动时间持续几百分钟,其生物学意义还需进一步探讨.

致谢:福建农林大学蜂学学院蜂学2010级的任明显,黄倩倩,易小凤,周金仙同学参与了蜜蜂标记及电子标签系统搭建、运行和日常监测及数据收集的工作.此外,评审专家也对论文提出了许多建设性的意见和建议,在此一并表示感谢!

[1]WINSTON,M L.The biology of the honey bee[M].Cambridge,MA,Harvard University Press,1987.

[2]ROBINSON G E,PAGE R E,STRAMBI C,et al.Mechanisms of behavioral reversion in honey bee colonies[J].Ethology,1992,90(4):336-348.

[3]BLOCH G,ROBINSON G E.Reversal of honey bee behavioural rhythms[J].Nature,2001,410,6832:1048.

[4]TOMA D P,BLOCH G,MOORE D,et al.Changes in period mRNA levels in the brain and division of labor in honey bee colonies[J].PNAS,2000,97(12):6914-6919.

[5]ROBINSON G E.Regulation of division of labor in insect societies[J].Ann Rev Entomol,1992(37):637-665.

[6]BEHURA S K,WHITFIELD C W.Correlated expression patterns of microRNA genes with age-dependent behavioural changes in honeybee[J].Insect Mol Biol,2010,19(4):431-439.

[7]LATTORFF H M,MORITZ R F.Genetic underpinnings of division of labor in the honeybee(Apis mellifera)[J].Trends Genet,2013,29(11):641-648.

[8]KUCHARSKI R,MALESZKA R.Evaluation of differential gene expression during behavioral development in the honeybee using microarrays and northern blots[J].Genome Biol,2002,3(2):RESEARCH0007.

[9]RAY S,FERNEYHOUGH B.Behavioral development and olfactory learning in the honeybee(Apis mellifera)[J].Dev Psychobiol,1999,34(1):21-27.

[10]安建东,陈文锋.全球农作物蜜蜂授粉概况[J].中国农学通报,2011,27(1):374-382.

[11]武文卿,郭媛,申晋山,等.梨树蜜蜂授粉现状调查[J].中国蜂业,2011,62(4):40-44.

[12]石元元,管翠,曾志将,等.蜜蜂为油菜授粉增产效果及机理研究[J].江西农业大学学报,2009,31(6):994-999.

[13]LOSEY J E,VAUGHAN M.The economic value of ecological services provided by insects[J].BioScience,2006,56(4):311-323.

[14]吴杰,周冰峰,彭文君,等.蜜蜂为龙眼、荔枝授粉增产技术的研究[J].中国养蜂,2004,55(5):4-5.

[15]MORSE R A,CALDERONE N W.The value of honeybees as pollinators of U.S.crops in 2000[J].Bee Culture,2000(128):1-15.

[16]HE X,WANG W,QIN Q,et al.Assessment of flight activity and homing ability in Asian and European honey bee species,Apis cerana and Apis mellifera,measured with radio frequency tags[J].Apidologie,2013,44(1):38-51.

[17]SCHNEIDER C W,TAUTZ J,GRÜNEWALD B,et al.RFID tracking of sublethal effects of two neonicotinoid insecticides on the foraging behavior of Apis mellifera[J].PLoS ONE,2012,7(1):e30023.doi:10.1371.

[18]何旭江.蜜蜂RFID技术及中蜂与意蜂学习记忆比较[D].江西:江西农业大学,2011:1-64.

[19]何旭江,曾志将,王文祥,等.RFID技术在蜜蜂研究中的应用[J].中国蜂业,2010,61(11):19-21.

[20]FAHRBACH S E,ROBINSON G E.Behavioral development in the honey bee:toward the study of learning under natural conditions[J].Learn Mem,1995,2(5):199-224.

[21]FREE J B,SPENCER-BOOTH Y.The longevity of worker honey bees(Apis mellifera)[M].London 34A,Proc R Entomol Soc,1959:141-150.

[22]MAURIZIO A.The influence of pollen feeding and brood rearing on the length of life and physiological conditions of the honeybee[J].Bee World,1950(31):9-12.