江苏省耕地质量等级成果补充完善研究*——以扬州市江都区为例

2014-12-14王海玫

王 丹,王海玫

(扬州市职业大学资源与环境工程学院,江苏扬州 225009)

耕地质量建设与管理是落实最严格的耕地保护制度的重要内容。“十五”期间,江苏省以2000年为基期,在全国率先完成了农用地分等工作。随着江苏省“十五”及“十一五”计划的顺利完成,全省土地利用状况发生了明显变化;同时部分地区行政区划调整,使土地面积和分等单元数量发生了变化[1]。因此,原农用地分等成果在现势性及精度等方面已不能满足目前土地管理工作的需要[2]。鉴于上述原因,自2012年起,江苏省起按照新《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012)开展了耕地质量等级成果进一步补充完善工作。理论上目前关于农用地分等的研究较多,如张凤荣对农用地分等中的关键计算方法的探讨[3]、袁天风对最大自然质量等指数的可比性研究[4],靳慧芳对陕西省华县耕地分等研究[5],刘洁等对吐鲁番市农用地区划的典型研究[6]等。但这些研究多针对耕地分等中的具体技术环节或基于旧的技术规程,对县域耕地分等的全过程及新旧农用地分等结果对比鲜有涉及,该文以江苏省中部扬州市江都区为例,探讨新规程背景下耕地质量等别空间分布规律及新旧规程衔接对比问题。

1 研究区域概况

江都区位于江苏省中部,介于北纬 32°17'51″~32°48'00″,东经 119°27'03″~119°54'23″之间。在长江下游北岸,南濒长江,西傍扬州市广陵区、邗江区,东与姜堰市、泰州市海陵区、高港区接壤,北与高邮市、兴化市毗连。江都区属长江中下游平原,境内地势平坦,全区地形中部高,南北低。河湖交织,通扬运河横贯东西,京杭运河纵贯南北。全区属亚热带湿润气候区,季风显著、四季分明、冬夏冷热悬殊较大、雨量充沛且雨热同季,全年日平均日照时数1 849小时,年平均气温16.5℃,平均无霜期251天左右,年平均降水量961~1 048mm。

全区土壤分为潮土、水稻土、沼泽土3个土类,灰潮土、渗育型水稻土、潴育型水稻土、脱潜型水稻土、潜育型水稻土、耕种沼泽土6个亚类,沙疆土、乌沙土、小粉土、黑沙土等14个土属,小粉疆土、黄黏土、黄乌黏土、黑烘土等65个土种。

江都区土地总面积132 990.30hm2。其中,农用地面积69 521.24hm2,占土地总面积的52.27%;建设用地62 641.74hm2,占土地总面积的47.10%;未利用地827.30hm2,占土地总面积的0.63%。农用地中,耕地65 152.88hm2,占土地总面积的48.99%。耕地中,水田面积53 521.60hm2,占耕地面积的82.15%;旱地面积11 585.02hm2,占耕地面积17.78%;水浇地面积1 356.27hm2,占耕地面积0.07%。

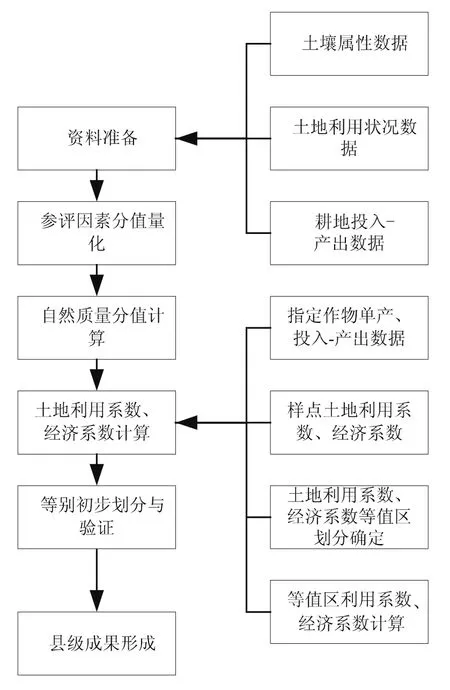

图1 耕地质量等级成果补充完善流程

2 研究方法

2.1 方法概述

江都区耕地分等采用因素法进行[7]。首先将全区耕地划分为139 481个分等单元,在确定分等因素和和其权重的基础上,采用多因素综合评价方法确定各分等单元指定作物的自然质量分,并根据光温生产潜力计算耕地自然质量等指数,计算土地利用系数和土地经济系数,确定耕地利用等指数和耕地经济等指数[8]。在此基础上采用等间距法,分别划分耕地自然质量等别﹑利用等别和经济等别。根据《江苏省农用地资源分等研究》,江都区属沿江平原区和里下河平原区,标准耕作制度(主要指种植制度)确定为小麦—水稻,一年两熟制,基准作物为水稻,指定作物为小麦、水稻。

2.2 分等因素及权重确定

根据江苏省国土资源厅组织有关专家咨询论证的结果,按照特尔菲法确定了江都区耕地自然质量参评因素及其权重,结果见表1。

2.3 分等参数的确定

调查江都区指定作物小麦、水稻的播种日期和收获日期,进行多次测算和论证,确定两种作物的光温生产潜力。由省项目组统一组织专家在各地调查数据基础上论证确定了两种作物的最高单产、最高产量-成本指数。

2.4 自然质量分计算

根据《农用地质量分等》规定的技术方法,利用ArcGIS9.3软件分别计算各分等单元的自然质量等指数。自然质量分按因素法计算,并在各分等因素分值计算的基础上,加权求和得到。耕地自然质量分(CLij)的计算公式为:

式中,WK为分等因素的权重,i为分等单元编号,j为指定作物编号,k为分等因素编号,fijk为i分等单元j指定作物k分等因素的质量分。

2.5 指定作物样点土地利用系数、经济系数计算

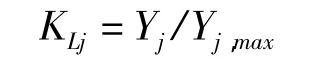

分指定作物分别计算样点土地利用系数、经济系数。样点土地利用系数计算公式为:

式中,KLj为样点第j种指定作物土地利用系数;Yj为第j种指定作物单产;Yj,max为第j种指定作物区域最高单产。

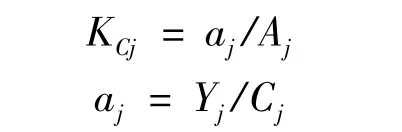

样点土地经济系数计算公式为:

式中,KCj为样点第j种指定作物土地经济系数;aj为第j种指定作物“产量-成本”指数;Aj为第j种指定作物区域最高“产量-成本”指数;Yj为第j种指定作物平均单产;Cj为第j种指定作物平均成本。

2.6 土地利用系数、经济系数等值区划分及计算

根据上述计算所得各样点指定作物土地利用系数、经济系数,按大小排序绘制频率直方图,并通过频率直方图上频数的明显拐点和指定作物的实际单产,以村为单位初步划分指定作物土地利用系数等值区和经济系数等值区,各等值区需满足以下条件:(1)等值区之间实际单产水平、“产量-成本”指数有明显差异;(2)等值区的边界不打破村级行政单位的完整性。

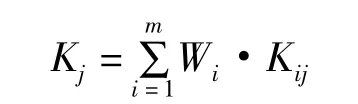

根据修订后的土地利用系数、经济系数等值区,依据等值区内各样点指定作物利用系数、经济系数,采用加权平均的方法计算等值区的指定作物利用系数、经济系数,结果见图2、图3。

等值区土地利用系数、经济系数计算公式为:

式中,Kj为等值区第j种作物土地利用系数 (经济系数);Kij为第i个样点第j种指定作物土地利用系数 (经济系数);m为等值区内样点数目;Wi为第i个样点权重。

图2 水稻土地利用系数等值区

图3 水稻土地经济系数等值区

3 分等结果

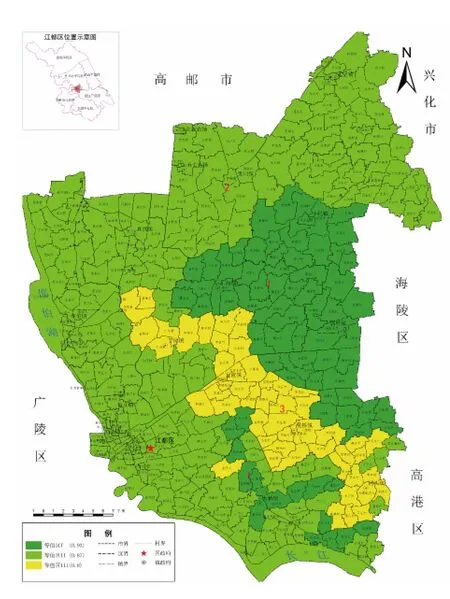

3.1 自然质量等

江都区分等单元自然等指数主要分布于2 400~3 200区间,共分为4个自然等,即二等、三等、四等和五等 (图4)。二等耕地总面积为22 124.23hm2,占全区耕地总面积的33.96%,主要分布于 (1)盐邵河以西,大运河以东的低洼圩田平原,即邵伯镇的北部和真武镇的西部;(2)水网圩田平原区,即武坚镇和小纪镇东部,郭村镇北部与兴化、姜堰交界地区;三等地面积为20 075.50hm2,占全区耕地总面积的30.81%,主要分布于沿江新三角洲平原区,即仙女镇和大桥镇的南部沿江地区;四等地面积为21 295.23hm2,占全区耕地总面积的32.68%,主要分布于微斜水网平原区,即樊川镇全部真武镇东部,小纪镇西部及丁沟镇北部,这也是全区砂姜土面积最大的实心地带,五等地面积为1 657.97hm2,占全区耕地总面积的2.54%,主要部分于高沙平原区,即浦头和吴桥镇的全部,大桥镇北部,仙女镇中部,宜陵、丁沟和郭村镇南部。

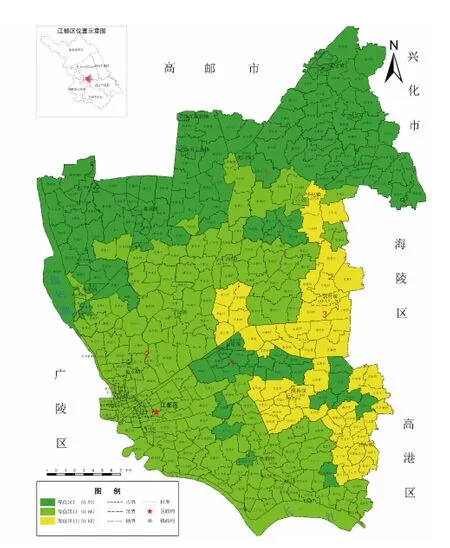

3.2 利用等

江都区分等单元利用等指数主要分布于2 000~2 900区间。根据江苏省耕地质量等别划分标准,对江都区各分等单元进行利用等别初步划分,将江都区划分为5个利用等,即二等、三等、四等、五等和六等 (图5)。二等耕地面积682.65hm2,占全区耕地总面积的1.05%,主要分布于大桥镇的沿江新三角洲平原区;三等耕地面积为11 743.00hm2,占全区耕地总面积的18.02%,主要分布于小纪镇、郭村镇、大桥镇;四等耕地面积为16 938.57hm2,占全区耕地总面积的26.00%,主要分布于小纪镇、郭村镇、吴桥镇、浦头镇、仙女镇、丁沟镇等地;利用质量等别较低五等、六等地主要分布在浦头、吴桥两镇的高沙平原区和樊川、真武的砂姜土实心地带。

图4 江都区耕地自然质量等分布

图5 江都区耕地利用等分布

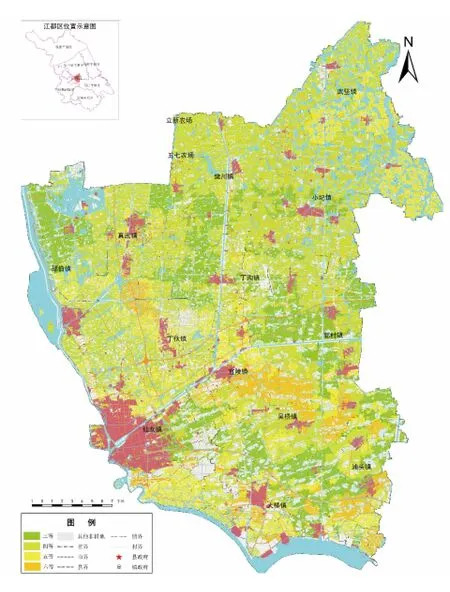

3.3 经济等

江都区分等单元经济等指数主要分布于1 700~2 500区间。将江都区划分为5个经济等,即三等、四等、五等、六等和七等 (图6)。三等耕地面积为3 158.49hm2,占全区耕地总面积的4.85%,主要分布于邵伯镇北部的低洼圩田平原区;四等地总面积13 184.6hm2,占全区耕地总面积的20.24%;五等地面积为 29 164.87hm2,占全区耕地总面积的44.76%;主要分布于樊川镇、邵伯镇、大桥镇等地;六等地总面积17 204.91hm2,占全区耕地总面积的26.41%;其余为七等地,土地面积为2 440.06hm2,占全区耕地经济质量三等地总面积3.74%。

图6 江都区耕地经济等分布

4 空间分布规律

江都区耕地质量空间差异是自然和人文因素空间分异综合作用的结果,自然因素主要包括成土母质、微地貌类型、农田基本设施;人文因素主要包括种植结构、施肥管理和土地利用方式及经济区位条件。

4.1 土壤类型、成土母质对江都区耕地质量空间分异起基础性作用

研究区主要有5种土壤类型,分别为灰潮土、潜育型水稻土、渗育型水稻土、脱潜型水稻土和潴育型水稻土。耕地质量由优至差分别为潜育型水稻土、脱潜型水稻土、潴育型水稻土、渗育型水稻土和灰潮土,其中潜育型水稻土、脱潜型水稻土、潴育型水稻土3种类型土壤肥力质量都高于江都区土壤整体水平,而渗育型水稻土、灰潮土肥力质量都低于江都区土壤整体水平[9]。

潜育型水稻土、脱潜型水稻土、潴育型水稻土分布在江都区的西部、东北地区,成土母质为湖积亚黏土,其营养组分含量丰富,渗育型水稻土分别由冲湖积亚砂土和近代长江冲积物发育而成,分布在江都区的中南部,灰潮土成土母质为古长江冲积沙土,分布在江都区的南部地区,表明成土母质是制约土壤肥力质量的内在因素。从空间上看两类成土母质基本以邵伯—小纪—郭村一线为界线,与耕地质量分等成果基本相符[10]。

4.2 微地貌类型与耕地质量等别分布呈一定的相关性

微地貌通过影响生态小环境和成土过程,形成非地带性土地资源,进而影响耕地质量。江都区共分为高沙平原、沿江新三角洲平原、沿运平原、水网圩田平原、微斜水网平原、低洼圩田平原6个微地貌类型:(1)沿江圩田地区 (主要指沿江新三角洲微地貌类型)位于仙女镇南部,大桥、浦头东南部,地面多呈垄状和缓起伏状,受“紧砂慢淤”沉降规律的支配,局部高起为粉砂土,低洼为淤泥土。其中淤泥土土壤肥力较高,耕地质量优,而粉砂土漏水漏肥,土壤肥力较低,耕地质量差。(2)高沙土地区 (主要指高沙平原微地貌类型)位于宜陵以西的通扬运河以南,宜陵以东的部分乡镇,是全区分布面积最大的一个土区。受微地貌影响,这一土区过去水源不足,易受干旱,土壤质地偏砂,肥力不高,历史上种植旱谷作物。20世纪60年代后,引江水灌溉,沙土已逐步熟化,肥力有了一定的提高。故而高沙土地区耕地质量与“旱改水”熟化时间长短呈明显的相关性,部分村镇由于长期水耕熟化,沙土已逐步发育成渗育型水稻土,肥力已有所提高。总之,该土区在总体耕地质量较低的背景下,部分区域质量等级中等偏上。(3)沿运地区 (主要指沿运平原微地貌类型)位于大运河以东的仙女 (原双沟地域)、丁伙、邵伯等镇。地形北高南低。本区南部地势较高,是运西宁镇扬丘陵地带的延伸,以黄刚、乌刚土为主;北部地势较低,主要为黄河夺淮沉积的河沙土,自然肥力较高。(4)里下河地区 (主要指水网圩田平原、低洼圩田平原两种微地貌类型)位于东北部的武坚、郭村等镇。由于地势低,土壤在历史上终年浸水,为一熟沤田,20世纪60年代以来,实行水旱轮作,在干湿交替影响下,一般由潜育型水稻土发育成脱潜型水稻土,自然肥力较高,耕地质量优。(5)三阳河两岸地区 (主要指微斜水网平原微地貌类型)位于樊川、丁沟、小纪等镇,为高沙土区向里下河地区的过渡地带,这一区的主要特点是砂姜土广泛分布,南部地势高,土壤熟化程度低,砂姜土比例相对较高,北部地势低,土壤熟化程度高,砂姜土比例相对较低[11]。

4.3 农田基本设施影响了耕地质量分布

农田设施是农业正常生产的基本条件,特别是水利设施。经济发达的沿运、沿江、沿路 (328国道及安大公路沿线)地区农田配套程度高,耕地等别相对较高,次发达地区次之。

4.4 种植结构、施肥管理和土地利用方式等人为因素也是影响耕地质量的主要因素

相关研究表明,旱地变成水田,土壤有机质含量会提高。20世纪80年代,江都区南部土地主要以旱作为主,北部以“麦—稻”轮作制为主,但其后,尤其是90年代以后,随着市场经济的发展和农村劳动力的大量转移,棉花和玉米种植面积逐年减少,水田面积逐渐增加,“麦 (油)—稻”两熟制成为主要种植模式。中南部大桥、浦头等乡镇由旱田改造为“麦 (油)—稻”两熟区,导致该地区土壤肥力有所提高,等级相应上调。而西北角的昭关等地由原先的水产、水田为主转变为“麦 (油)—稻”两熟为主,致使该地区土壤肥力下降,等级相应下调[12]。

4.5 区位条件对耕地质量有较大影响

江都区耕地质量等别与区位条件有较大的相关性。高等别耕地主要分布于交通便利、易于耕作的区域,表明区位条件的优劣直接影响耕作便利条件和农产品的运输、销售,实现农产品价值,决定生产成本与效益[13]。

5 耕地等级变化对比分析

5.1 自然等别对比

该次耕地等级成果评定的9个自然质量参评因素分别是:土壤pH值、表层土壤质地、土壤有机质含量、耕层厚度、土壤障碍层深度、土壤盐渍化程度、灌溉保证率、排水条件及土壤侵蚀程度,与原农用地分等保持一致。江都区耕地总量10年来有所减少,但部分区域土地等别有所上升,其原因在于近年来江都区高度重视农田水利建设,实施沿运灌区续建配套与节水改造工程,完成14.9km干渠、40.5km支渠衬砌改造;完成改造中低产田1.3万hm2,新增节水灌溉面积1.2万hm2这些工程的推进使农业生产保障能力有明显提高,土地生产潜力得到了充分发挥,特别是邵伯北部和真武西部低洼圩田平原由于南水北调及其配套工程的建设,等别有了一定的提高。

5.2 利用等别对比

耕地的利用质量等别与指定作物单产及指定作物区域最高单产密切相关。通过对比分析可以发现:江都区原农用地分等成果中耕地利用质量分为三、四等,主要集中于四等,占44.25%,覆盖全区大部分地区,而新一轮评价成果中耕地利用质量降为四至六等3个等别,主要集中于五等,占42.78%,虽然出现了少量六等地,但比重不大,只占12.15%。等别分布规律与自然质量等别分布规律基本相似,自然条件优越,越适合农作物生长,作物单产也就越高。总体上10年来江都区耕地利用质量等别有所下降,整体下降了一个级别。主要有两个原因:等别分布规律与自然质量等别分布规律基本相似,自然条件优越,越适合农作物生长,作物单产也就越高。总体上10年来江都区耕地利用质量等别有所下降,整体下降了一个级别。由于近10年建设占用对耕地土层及植被的影响,加上新一轮评价单元为耕地图斑,扬州地区指定作物最大单产有所调整,所以两次的评价结果有所差异。

5.3 经济等别对比

耕地的经济质量等别与指定作物“产量—成本”指数及指定作物区域最高“产量—成本”密切相关。通过对比分析可以发现新一轮成果中江都区耕地经济质量分为3~7等5个等别,主要集中在四、五、六等,分别占整个江都区耕地面积的20.24%、44.76%、26.41%,与原农用地分等成果基本相当。其差异主要原因一方面是由于长期以来耕地利用的结果,其次是由于两次评价所采用的扬州地区最高“产量-成本”指数有所不同,最后是因为两次评价的最小单元不同。新一轮评价单元更细化,结果更准确可信。

[1]吴大放,刘艳艳,董玉祥,等.我国耕地数量、质量与空间变化研究综述.热带地理,2010,30(2):108~112

[2]Erik Lichtenberg,Chengri Ding.Assessing farmland protection policy in China.Land Use Policy,2008,25:59 ~68

[3]张凤荣.农用地分等计算环节与应注意的几个关键参数.国土资源,2005,2:18~20

[4]袁天风,张孝成,邱道持,等.农用地分等中量大自然质量等指数可比性研究.资源科学,2007,29(1):48~55

[5]靳慧芳,李团胜.陕西省华县耕地分等研究.干旱地区农业研究,2008,26(3):222~225

[6]刘洁,李宏,高敏华.农用地定级与基准地价评估研究——以吐鲁番市为例.中国农业资源与区划,2011,32(2):6~12

[7]GB/T 28407-2012,农用地分等规程.北京:中国标准出版社,2012

[8]张丹丹,张安明,张引,等.基于GIS技术的基本农田划定研究——以重庆市黔江区金溪镇为例.中国农业资源与区划,2012,33(6):51~56

[9]石光辉,毛伟,张炳宁,等.国家大型优质稻米生产基地 (扬州市)耕地土壤环境质量研究.土壤通报,2011,42(4):789~794

[10]徐俊兵.江苏扬州地区耕地土壤养分分布状况调查.江苏农业科学,2003,3:84~87

[11]许端阳,姜小三,李海鹰,等.江苏省江都县土壤环境质量综合评价.安全与环境学报,2005,5(6):81~83

[12]潘永敏,郑俊,沈兵,等.苏中地区县域农田土壤肥力综合评价——以江都市为例.地质学刊,2011,35(2):170~175

[13]边学芳,吴群,吴粉明,等.耕地征收价格的理论分析及其政策建议.国土资源科技管理,2006,4:26~30