从国美控制权之争看上市家族企业的公司治理问题——基于利益相关者视角

2014-12-13李淑洁孔玉生

李淑洁,孔玉生

(江苏大学财经学院,江苏 镇江 212013)

0 引言

“国美控制权之争”当之无愧成为2010 年中国大陆地区资本市场最重要的新闻事件,甚至成为MBA、EMBA 等课程的一个经典的企业管理案例。不管事情的结果将引向何方,都给已经IPO、即将IPO 或者没有IPO 的家族企业提供了许多可以参考的经验和教训。是否要引入职业经理人制度,大股东与中小股东、各种利益相关者的关系如何,大股东与经营者之间的信息不对称问题怎么解决,这些课题怎样解决,给处于经济体制转型期的中国资本市场提出了巨大的挑战。

1 从“国美控制权之争”看上市家族企业的治理难题

类似国美电器这样的家族企业想要做强做大,上市融资是他们必然的选择。为此,就必将成为公众公司,并且把各种信息公布于众,且必须要妥善处理与职业经理人、中小股东等利益相关者的关系。

1.1 控股股东与经营者的利益冲突

公司契约理论认为,现代公众公司的所有权和经营权两权分离带来了严重的代理问题,公司治理的目的就是降低代理成本。“企业是生产要素的交易,确切地说是劳动与资本长期权威性的契约关系”。显然,这个理论对于家族企业来说明显欠缺,家族企业依附于裙带关系,血缘、亲缘和情缘在家族企业中根深蒂固,制度约束松散,体现了一种非正式契约关系。家族企业绝大多数是创始人家族完全掌握了经营、财务和人事等重要控制权,而经理人往往被看作是“看门人”。

类似国美电器等上市家族企业最明显的特征就是创始人家族控股,这时的控股股东与中小股东和控股股东与经营者的利益冲突比较突出。从“国美控制权之争”来看,很多公众把陈晓的行为解读为“对东家的背叛”,其实这种看法笔者认为是欠妥的,或者说是有失公允的。但我们可以把“国美控制权之争”看成是公众公司文化和家族企业文化在上市家族企业中的一次激烈碰撞。在20 世纪90 年代,出于对职业经理人的不信任,社会出现了经理人解雇潮。尤其在“安然事件”之后,公众对职业经理人产生了前所未有的信任危机。近年来,机构投资者强势崛起,大型金融企业持有公众公司股份提高,“股东会中心主义”有了回归的态势。

管理层究竟为何人服务?管理层可以视为公司的授信人,对公司负有信托责任,但是这种信托责任并非仅仅针对股东,而是全体的利益相关者。“国美控制权之争”中黄光裕入狱前授权魏秋立及王俊洲代为签署公司文件,实际委托其行使公司控制权。但在大股东与管理层争夺控制权时,2 人站在了管理层一边,这暴露了职业经理人会违背股东的可能性。

1.2 控股股东和中小股东的利益冲突

研究家族企业公司治理的学者指出,在大多数家族企业,虽然往往大股东或控股股东同时掌握着企业的控制权,但同时也出现了另一类代理问题,即大股东对中小股东的代理问题。前者掌握企业的控制权,如果不受制约,就可能侵害中小股东的利益。上市在很多家族控股股东眼里成为公众公司圈钱融资的手段,圈钱、操纵股价、掏空上市公司等现象层出不穷,利用关联交易侵占或转移上市公司资源等做法也禁而不止。控股股东的独断专横使得中小股东的利益受到考验,这样一来许多中小股东也不顾及大股东以及公司的利益,把赚取差价而非公司的发展作为他们的目标。

“国美控制权之争”之前,黄氏家族在国美电器一直是一股独大,其一直在公司董事会股东会大权独揽并努力实现自身利益最大化。在此前提下,许多中小股东因利益受损,团结一致与之形成了强有力的对抗。在去年的投票中,正是很多小股东站在了陈晓一方,才使得黄氏家族在处理问题时大费周折。

1.3 机构投资者的介入矛盾

贝恩资本对国美电器的附条件资金注入,实际上是把公司控制权市场化了,通过这种“绑架式”的帮助,获得相对或绝对的控制权。机构投资者往往以“社会公众股东”的身份参与公司的管理,有助于提高外部股东的“话语权”。但是这种“话语权”有多大?这种“话语权”会对公司管理层有何影响?机构投资者一般在大股东、中小股东和管理层之间起着制衡作用。主要体现在2 个方面:第一,制衡大股东,防止大股东独断专行,防止大股东在实现自身利益最大化时不顾中小股东的利益;第二,制衡管理层,当公司大股东与经理人发生矛盾时,机构投资者应从公司整体利益出发调解矛盾,维护正常运营。但纵观“国美控制权之争”,贝恩前后却扮演了“两面倒”的角色,先支持陈晓后又转而支持大股东,一切都是以自身利益为基础,而没有起到制衡的作用。(从账面来看,以陈晓离任当天计,贝恩投资国美近两年,净盈利达到24 亿人民币,收益率达1.6 倍)。

1.4 内部组织结构及运行不规范

企业内部完整规范的组织结构架构,完善合理的运行体制机制是家族企业有效治理的保证。纵观我国的家族企业,绝大多数企业都设有董事会,。但即便企业设立董事会,大多数企业的董事会组成人员也都是家族成员,仅极少数企业设有独立董事或家族以外的成员进人企业监事会。正因为家族企业依附于熟人社会,更加重视血缘、亲缘和情缘,是一种非正式契约安排和松散的制度约束。受利益驱使,这必然导致我国当前家族企业决策机制的不科学,治理结构设计的不健全,运行的不规范。国美电器作为上市家族企业,其董事会常年都操控在黄氏家族的手中,广大相关利益者缺乏发言权。这种现象表现在:其一,董事职责的不对称。董事会的职责是决定公司的经营方案及投融资计划、制订股息和奖金分配方案、以及行使公司章程规定的其它权力、职能及责任,保全公司财产。董事会不但要指导公司的长远战略眼光,监事会而且要对中小股东、各种利益相关者利益的维护有责任。但是在家族企业中独立董事通常都是由控股大股东提名的,这种职责不对称机制导致独立董事难以保持中立性,使得董事会履行有效监督和科学决策有失公允。以国美电器为例,控制人家族将过大的权力赋予董事会,达到通过控制董事会而控制公司的目的,十分不利于权利的制衡,必然埋下公司治理的危机。其二,激励机制缺失。经营者的薪酬可分为短期薪酬和长期薪酬2 大类,以基本工资、绩效工资、奖金、短期性福利、职务消费、股票期权、虚拟股票、退休金、各种社会保险等多种形式来体现。一般来说,基本工资、绩效工资、短期性福利等属于短期薪酬激励,这种短期激励只能在短期之内、在一定程度上调动经理人的工作积极性。在国美电器等家族企业中,这种按月发放的短期现金薪酬,在经理人整个收入中所占比例很高,几乎为收入的全部。也就是说短期性薪酬占的比重偏大,长期性薪酬占的比重偏低,没有推行以绩效导向的年薪制、股票期权等长期激励措施,没有使经营者经营行为和企业长远战略发展联系在一起,经营者不能共享企业发展的成果,从而导致经营者没有积极性去为企业服务。

2 从“国美控制权之争”期间财务数据看上市家族企业的利益损耗

“国美控制权之争”从本质来看,正是由于我国的上市家族企业体制机制不健全、组织架构不完整、利益冲突旷日持久,发展过程中必然产生的利益争夺问题,而这场轰动的控制权之争,是利益争夺的一个爆发点。

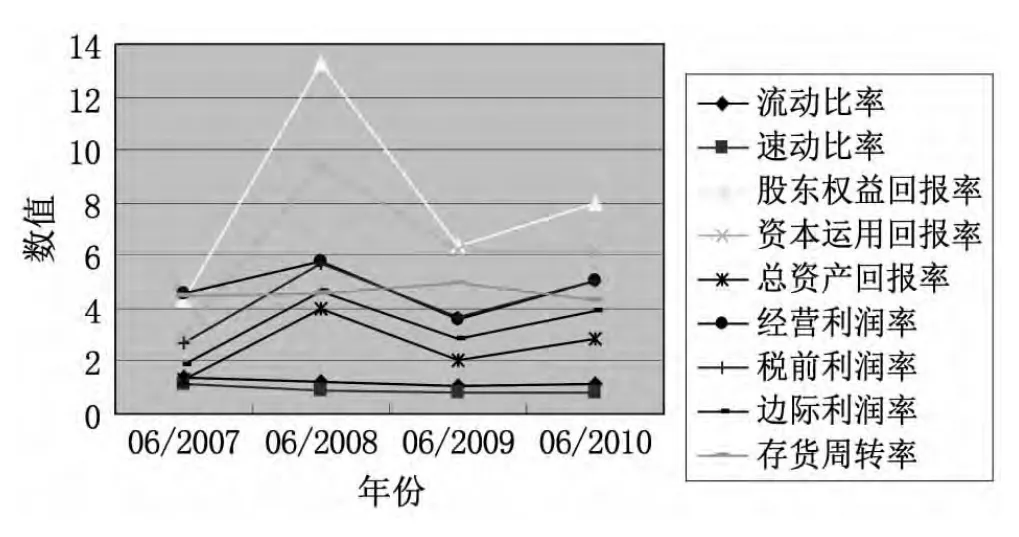

我们选取了国美电器4 年的中期财务数据,并根据其中一些重要的指标看“国美控制权之争”前后国美电器财务业绩的变化并据以分析,由此看体制机制不健全,组织架构不完整,利益冲突旷日持久的上市家族企业在发展过程中将会遇到的利益损耗问题。下一步是需要厘清国美电器2007-2010 年的财务业绩变化(见表1)及中期业绩的几个重要指标(见图1)。

表1 国美电器2007-2010 年的财务业绩变化

图1 国美电器2007-2010 年中期业绩的几个重要指标

从表中我们可以看出,2008 年6 月的速动比率比2007 年6 月下降了18.92%,2009 年6 月速动比率比2008 年同期下降了11.11%。其中,2009 年与2008 年相比下降的原因是黄光裕案使得国美电器产生了不被信任的危机,导致企业速动资产变动能力的下降。再看股东权益回报率、资本运用回报率、总资产回报率这3 个数据,2009 年6 月数据低于2008 年同期水平,但高于2007 年同期。经营利润率、税前利润率、边际利润率3个指标也是仅在2009 年的低于2008 年同期但高于2007 年同期。究其原因,均是因为黄光裕案件这场国美家族上市公司利益争夺爆发案使得公司的声誉受到重创,国美电器的利润下降,投资的回报也受到影响。再者,我们可以从存货周转率中看出,2008 年6 月到2009 年6 月上升了8.17%,由此反映了在黄光裕案刚刚曝出时,国美电器经营业绩不佳,销路不畅,形成了大量的积压。

相比前2 年不同,2010 年6 月较2009 年6 月速动比率回升了6.25%。而股东权益回报率、资本运用回报率、总资产回报率、经营利润率、税前利润率、边际利润率6 个指标也在2010年得到了稳步回升。这是国美的管理层在股权激励的政策下,并且出现控股股东权力真空的情况下,齐心协力帮助企业摆脱危机,使得企业发展得以稳定、持续。2009 年中期到2010 年中期国美电器经营业绩好转,存货销路得到了改善,利润也有所提高。总的来说,国美电器管理者在大股东被捕的权力出现真空后能够在广大投资者的支持下,实施多去公司的控制权,积极地做出决策,才不让国美电器业绩出现大幅下滑。但是,管理层在事先未得到大股东允许的情况下,让贝恩资本入主国美,并且在董事会一下子拥有了3 个非执行董事席位。让贝恩资本投资国美虽有悖于维护大股东的利益,但在那样的艰难时期不让公司濒临破产重组,又在一定程度上维护了公司的利益,股东的利益。最后创始人家族又与机构投资者合谋挤走了现在的管理层,国美电器的未来又将走向何方,我们拭目以待。

3 上市家族企业的治理方案

上市家族企业既有家族性固有特征又是公众性公司的特征,家族性的特征决定它的治理不仅仅局限于在大股东、职业经理人和中小股东的之间的利益协调,公众公司的特性决定它的治理还要放机构投资者、客户、供应商、经销商层面上来研判。作为上市家族企业,股东利益最大化理念是公司治理的内生刚性缺陷,文章研究要从利益相关者角度,探究上市企业公司治理的顶层设计和家族企业继承人的培养方式,以提高上市企业公司治理的公允度。

3.1 法治社会强调规则意识

在“国美控制权之争”之中,大股东与管理层双方的矛盾十分尖锐,不过他们的一举一动均在规则的范围之内。双方都公开发表过质疑对方的公开信,都认识到了外部的环境可以影响公司内部治理。由于国美电器实在太平洋岛国注册,在香港证交所上市的公司,中国政府也没有过多的干涉,而香港政府也是十分尊重市场的规则。有的专家学者甚至说“国美控制权之争”中是“弃道德之剑,祭法制之旗”。由此说明,国美控制权之争是在规则的框架内发生的,所体现市场化进程中的规则是得到各方认可的,任何不按规则的办法都是倒退。尊重市场的规则是商业游戏的前提,违背市场规则必然遭到淘汰。

3.2 保护中小股东的利益

上市公司中保护中小股东的利益、尊重财产权的表现就是股东的投票权,按照一人一票的原则来决定公司经营方式、财务、人事等重大决策。但出于上市家族公司大股东和中小股东在投票权上的不对称性,这就决定了公司治理一个很重要的课题就是保护中小股东的利益。黄光裕此类上市家族企业控股股东把公司看作是自己一个人的公司,把公司的董事会当作是自己的“一言堂”,这明显是对其他利益相关者,如中小型股东自身权利的不尊重,经过这次事件必然要认识到除大股东之外其他股东的极端重要性。如果中小股东在股东大会或者在权力核心——董事会都缺乏话语权,缺少代表自身利益的董事。这就应当在董事会注入一些新的力量,让他们代表中小股东活跃在权力核心。只有保护了中小股东的合法权益,公司才能科学决策,团结向心,各方才能实现利益最大化。

3.3 建立合理的激励机制

其一,适度扩大上市家族企业经营者的持股份额,使之与公司业绩发生正相关的紧密联系。扩大经营者在公司中的股权份额、提高经营者在公司决策上的话语权是化解股东与经营者信息不对称、利益冲突的最有效的办法。经营者在公司中占有的股权份额越大,其经营行为与公司业绩的相关性就越大,与经营者自身的利益挂钩就越紧密。来自国外的很多相关实证分析表明经营者的股权份额和公司经营业绩之间的存在显著正相关的关系。其二,设计有效的企业经理人薪酬评价机制,激发公司经营者活力。高效的企业经理人薪酬评价机制的关键在于如何用最小的报酬激发经理人最大的盈利动力,这涉及如何确定年报酬水平、薪酬项目构成及各薪酬项目的权重。经营者薪酬项目大致可以分为3 类:基本工资、基于经营绩效的奖金及股票期权。其中基本工资是企业经理人薪酬中最基本、最稳定的部分,对经营者有保险作用,但它与公司经营绩效的联系很弱。与工资不同,基于经营绩效的奖金往往能有效激励公司经营者。但由于奖金的发放常常都是在年中一次性发放,发放的依据也是基于历史经营绩效,容易导致经理人采取牺牲长远经营绩效的短期获利行为。在薪酬项目中加入股票期权能则能有效地解决基于经营绩效的奖金所带来的短期获利行为。

3.4 建立科学的监督约束机制

在现实经营中,上市家族公司通常会存在委托代理行为,必然存在许多可控和不可控风险,笔者认为防范风险的关键在于建立健全科学有效的监督约束机制。

职业经理人之所以背离所有者目标,是因为双方掌握的信息不对称。要避免道德风险,一个出路就是股东获取更多的信息,对经营者进行全方位监督。监督约束机制一般有2 种,企业内部监督约束机制和企业外部监督约束机制,内部机制主要是由大股东、董事会、职工和相应的财务、人事、经营制度安排组合而成。在企业内部,所有者只要通过股东大会行使投票权,建立董事会、监事会,制定科学有效的财务、人事、经营制度,对委托代理人实行科学有效的监督约束。实施全方位监督行为的成本是很高的,可能超过他所带来的收益,所以监督行为要受合理成本的限制,要充分考虑投资收益率,特别是对中小股东来说高额的监督成本可能使得收益更小。只能对职业经理人几个重要方面的经营业绩进行考察,而外部监督约束机制主要是由法律法规、市场机制、政府机构、新闻媒体、中介机构、公众舆论和社会道德构成。综此内部和外部2 个方面科学有效的监督约束机制,才能合理规避委托代理制度带来的风险。

4 结语

文章仅就“国美控制权之争”事件窥探上市家族企业的公司治理问题和应对方法,可能只是冰山一角,但是我们可以从中衍生思考出许多值得研究的东西。总之,上市家族企业的治理是一项系统而又复杂,具体而又赋多样化的工程。纵观国内外关于上市家族企业公司治理结构的研究,我们发现对其公司治理的实证研究缺乏统一的基础理论作为支撑,还没有形成一套逻辑结构清晰的基础理论体系框架,研究程度尚未与上市家族企业公司治理在国内资本市场中所发挥的重要功能相匹配,有必要在这一课题的研究中引入更为有效的技术手段,进行更深层次的探讨。

[1]李心合.利益相关者财务论[J].会计研究,2003(10).

[2]李松.从国美“黄陈之争”看公司治理[J].经管视线,2011(1).

[3]李心合.公司价值取向及其演进趋势[J].财经研究,2004(10).

[4]周俊颖,李媛.基于博弈视角“利益相关者利益最大化”财务管理目标探讨[J].财务与管理,2011(2).

[5]高传富,李心合.基于资源的公司权力配置研究[J].南京师大学报:社会科学版,2007(1).

[6]李心合.嵌入社会责任与扩展公司财务理论[J].会计研究,2009(1).

[7]李心合.中美企业财务控制权配置模式比较研究[J].财经科学,2001(2).

[8]李心合.利益相关者与公司财务控制[J].财经研究,2001(9).

[9]吴育辉,吴世农.高管薪酬:激励还是自利[J].会计研究,2010(11).

[10]刘志远,李海英.理财目标、股东权利配置与投资者保护[J].会计研究,2010(7).

[11]姚丁芳.股东和经营者的利益冲突与调整[J].现代财经:天津财经学院学报,1999(5).

[12]于健南,王玉蓉.家族企业治理机构与内部控制关系研究[J].财会月刊:理论,2009(1).

[13]麻朝晖,项国鹏.国外家族企业治理结果研究评述[J].经济理论与经济管理,2008(3).

[14]钱海婷.四维度的家族企业治理结构演进分析[J].企业天地,2008(4).

[15]吴直长,林峰.我国家族企业治理存在的问题及对策研究[J].经营管理,2010(12).

[16]甘德安.家族企业治理机构的合理与局限[J].中国高新区,2010(8).

[17]赵钎.论股东和经营者的利益冲突及其控制机制[J].河南机电高等专科学校学报,2005(11).

[18]杨雄胜.高级财务管理[M].2 版.大连:东北财经大学出版社,2009(2).

[19]Jonathan Berk and Peter DeMarzo.Corporate Finance.Prentic[J].e-Hall,2009(9).