城区穿河隧道工程安全施工关键技术探究

2014-12-12赵相业曹春艳

吕 进 赵相业 顾 全 曹春艳

(1.江苏省南京市秦淮河河道管理处,江苏 南京 210012;2.江苏省勘测规划院,江苏 南京 210024)

目前,我国有很多城市都建有城市地铁,在建设过程中,常常会遇到穿越河道和侧穿某建筑物基础等问题[1-4]。笔者以南京地铁四号线某区间盾构穿越秦淮河线路工程为例,对地铁盾构隧道穿越河道和侧穿桥墩关键技术进行探讨,并阐述相应的施工监测技术。

1 概况

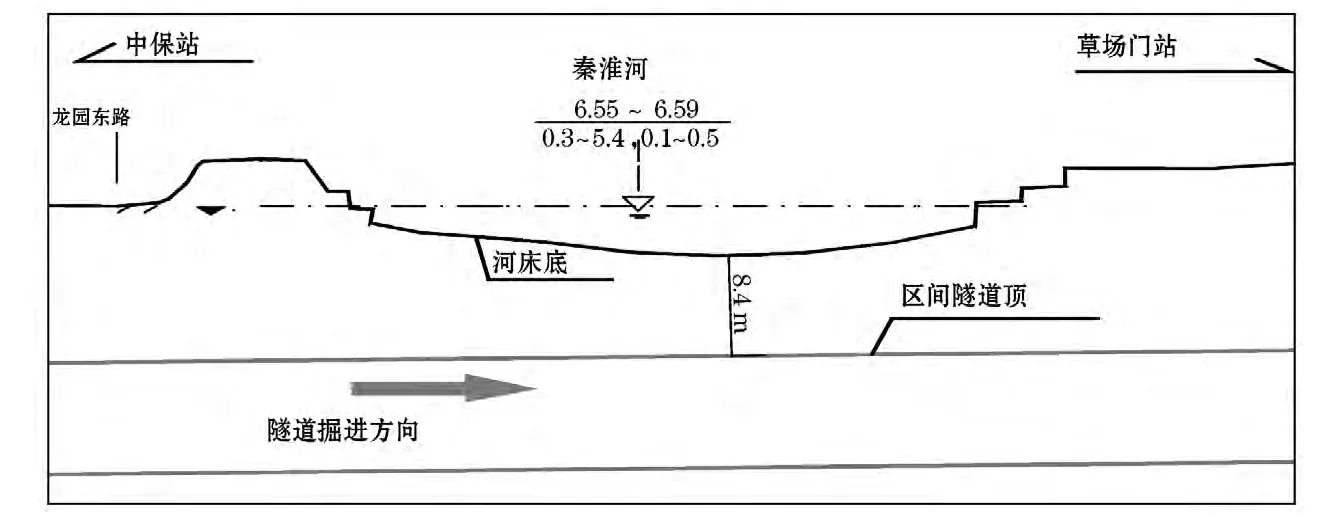

本工程中保站~草场门站区间盾构隧道侧穿草场门桥基础桩,盾构隧道与草场门桥桥墩相对关系剖面图见图1,区间下穿秦淮河,见图2,西侧护岸桩桩底距隧道顶最小净距约10.36 m,东侧护岸钻孔桩桩基已侵入隧道范围以内,见图3 和图4。工程位于秦淮河护坡上,护岸分为三级台阶形式,第一级平台标高为7.3 m,第二级平台标高为6.5 m,第三级台阶处于水位下,平台标高为6.0 m,需处理桩位于第三级台阶边缘,旋喷桩处于秦淮河河道上,新建钻孔灌注桩处于二级和三级平台交接处。其特点:(1)地质条件差,地下水位高,场地上部及中下部软弱粘性土层与底部砂性土及含卵砾石粉质粘土渗透性差异较大;(2)隧道侧穿草场门桥桥墩,最小净距为2.1 m;(3)隧道穿越秦淮河,洞顶埋深只有8.4 m;(4)隧道穿越秦淮河护坡段,且东侧护坡段侵入隧道范围;(5)本工程所处的秦淮河为南京市形象建设重点,环境保护要求高。

2 施工中关键技术

2.1 护坡处理施工技术

图2 盾构隧道与秦淮河河床关系剖面图

图3 区间隧道与东侧护岸平面关系图

本区间边坡支护采用喷射混凝土干喷工艺,利用压缩空气通过软管输送到喷射机喷嘴处,与通过呈雾状的加水环混合喷射混凝土至施工作业面,形成临时性支护结构。护坡施工技术控制:(1)土钉成孔孔位的允许偏差不大于150 mm,钻孔的倾角误差不大于3°,孔径允许偏差为+20 mm,-5 mm,孔深允许偏差为+200 mm,-50 mm。(2)成孔过程中应做好成孔记录,按土钉编号逐一记载取出的土体特征、成孔质量、事故处理等。应将取出的土体与初步设计时所认定的土体加以对比,有偏差时应及时修改土钉的设计参数。(3)钻孔后应进行清孔检查,成孔后应及时安设土钉钢筋并注浆。(4)向孔内注入浆体的充盈系数必须大于1。(5)注浆用水泥砂浆的水灰比不宜超过0.40~0.45,当用水泥净浆时,水灰比不宜超过0.45~0.50,并宜加入适量的速凝剂等外加剂,以促进早凝和控制泌水。

2.2 原桩清障施工技术

施工过程中需保证钻孔垂直度,孔径和孔形要求。由于施工地点位于秦淮河护坡段,故在施工过程中,要进行全过程观测,以保证护坡防洪安全。实际施工过程中应每天观测1次,其中监测内容包括:(1)秦淮河护岸地表沉降。在秦淮河东岸三级平台上分别布置一排沉降观测点,每个断面横向隔5 m 一个点位,一级平台坡顶布置13 个点位,二级平台和三级平台均布置4 个点位。地表沉降监测布点应使测点桩顶部在突出地面5 mm 以内进行地表和地下管线沉降监测。测试频率:护坡桩处理时每天观测一次;一般情况下,掘进面前后<20 m 时观测1~2 次/d;掘进面前后<50 m 时观测1 次/ 2 d;掘进面前后>50 m 时观测1 次/1 周,但可根据实际变形情况作适当调整。原则是应根据施工条件和地表沉降情况增加或减少观测次数,并随时将地表观测信息报告给施工人员。(2)草场门桥桥墩沉降监测。在草场门桥其中两个桥墩上布置点位,草场门桥桥墩观测频率与地表沉降观测频率相同。

图4 区间隧道与东侧护岸立面关系图

2.3 盾构机下穿秦淮河施工技术

2.3.1 侧穿草场门桥桩基

2.3.1.1 穿越前准备

除了按常规布置沉降观测点外,在盾构推进轴线外侧布置深层测点,在盾构机穿越前、穿越中和穿越后对土体及结构的变形进行监测,并根据监测数据合理调整施工参数。

2.3.1.2 盾构机土平衡压力设定

盾构掘进前,根据穿越河道前后覆土深度的突变情况,须在盾构穿越河道前后及时调整设定平衡压力。

2.3.1.3 盾构机推进速度控制

在穿越河流的过程中,由于河底与隧道的净距较小,因此,盾构推进速度不宜过快,以1~2 cm/min 为宜,避免由于推进速度过快造成对土体过分挤压,从而导致盾构切口与河底贯穿冒顶。盾构推进过程速度保持稳定,严格控制出土量,确保盾构均衡、匀速地穿越,减少盾构推进对前方土体造成的扰动,减少对河底及河堤结构的影响。

2.3.1.4 注浆量和注浆压力控制

严格控制每环的压浆量,并确保同步注浆浆液的质量。注浆时,必须严格控制注浆压力,避免由于注浆压力过高而击穿上层覆土。

2.3.1.5 加强盾尾油脂压注

盾构机在进入河底后,须保证盾尾内充满油脂并保持较高压力,避免孔隙水通过盾尾进入隧道。

2.3.1.6 二次补压浆

当盾构穿越后,河堤可能会有不同程度的后期沉降,必须准备足量的二次补压浆材料以及设备,以便及时进行二次补压浆,有效控制后期沉降,确保安全。

2.3.1.7 盾构穿越时的监测施工

在盾构穿越秦淮河期间,要加密沉降监测频率,盾构每推进一环测量一次地面沉降量。要掌握内河潮汐规律,测量水深,将结果反馈盾构施工,以便尽量准确地计算出平衡压力的理论设定值。

2.3.1.8 施工风险控制

盾构穿越河流时,每环的压注量初定为36 kg。同时要注意控制同步注浆的压力,以免浆液窜入盾尾,造成盾尾密封装置被击穿。在盾构工作面应配置适量的双快水泥、木楔、回丝、海绵等堵漏材料及工具。

2.3.2 盾构穿越东西护岸

2.3.2.1 穿越前施工参数摸索

在盾构穿越前一定范围内,分别设定不同的施工参数,模拟穿越建筑物的工况条件,查看在各种参数控制下盾构机推进影响情况,从而总结出穿越护坡的最佳施工参数,特别是盾构的同步注浆以及二次注浆的参数。

2.3.2.2 严格控制盾构正面平衡压力

盾构在穿越的过程中,必须严格控制切口平衡土压力,使得盾构切口处地层有微小的隆起量来平衡盾构背土时的地层沉降量。同时,必须严格控制与切口平衡压力有关的施工参数,如:出土量、推进速度、总推力、实际土压力围绕设定土压力波动的差值等。防止过量超挖、欠挖,尽量减少平衡压力的波动。

2.3.2.3 严格控制盾构的推进速度

在盾构到达秦淮河前,降低推进速度,严格控制盾构方向,及时调整盾构推进参数,确保盾构机平稳穿越,保证施工影响范围内地层损失率≤3‰。施工时,推进速度不宜过快,如果推进得过快,则刀盘开口断面对地层的挤压作用相对明显,会使地层应力来不及释放,正常推进时速度应控制在2~3 cm/min。

2.3.2.4 严格控制盾构纠偏量

在确保盾构正面沉降控制良好的情况下,应使盾构均衡匀速施工,盾构姿态变化不可过大、过频。每隔5环检查管片超前量,隧道轴线和折角变化不能超过0.2%。盾构时采用稳坡法、缓坡法推进,以减少盾构施工对地面的影响。减少每环纠偏量,从而减小建筑孔隙。提前纠偏过程中必须保持良好的盾构姿态,施工阶段盾构轴线偏差不得超过50 mm。

2.3.2.5 严格控制同步注浆量和浆液质量

严格控制同步注浆量和浆液质量,通过同步注浆及时充填建筑空隙,减少施工过程中的土体变形。每环的压浆量一般为建筑空隙的200%~250%,泵送出口处的压力应控制在周边水土压力大小左右。压浆属一道重要工序,应专门成立注浆班对压入位置、压入量、压力值作详细记录,并根据地层变形监测信息及时调整,在确保施工质量的前提下,方可进行下一环的推进施工。

2.3.2.6 二次补压浆

当盾构穿越过后,受隧道影响的桥墩会有不同程度的后期沉降。因此,必须准备足量的二次补压浆材料以及设备,根据后期沉降观测结果,及时进行二次补压浆,以便能有效控制后期沉降。

2.3.3 盾构施工监测

盾构下穿秦淮河工程采用全过程监测控制。

2.3.3.1 秦淮河护岸地表沉降

秦淮河护岸纵向每10 m 布置一个断面监测点,每个断面横向隔5 m一个点位;护岸以外每20 m 布置一个监测断面,每个断面隔5 m 一个点位。测试频率:护坡桩处理时每天观测一次;一般情况下,掘进面前后<20 m 时观测1~2 次/d;掘进面前后<50 m 时观测1 次/2 d;掘进面前后>50 m 时观测1 次/1 周,但可根据实际变形情况作适当调整。

2.3.3.2 草场门桥桥墩沉降监测

草场门桥桥墩观测频率与地表沉降观测频率相同。

2.3.3.3 拱顶下沉监测

沿隧道方向在左右隧道拱顶按5~10 m 间距布设拱顶下沉测点。测试频率:开挖距量测断面前后0~2 B(B为洞径)时观测1~2 次/d,2~3 B时观测1 次/d,3~5 B 时观测1 次/周。

2.3.3.4 净空收敛监测

在左、右隧道内拱按4~7 m 间距布设水平收敛测点,与拱顶下沉测点在同一断面内。采用坑道式收敛仪进行量测,测试频率同拱顶下沉监测。

2.3.3.5 衬砌环内力及应变

在靠近构筑物或典型断面的左、右隧道内布设管片表面应力测点,每个断面沿管片圆环径向均匀布设4个测点。采用钢筋应力计、围岩土压力盒和钢弦式频率仪进行量测,测试频率同拱顶下沉监测。

2.3.3.6 土体水平位移在靠近构筑物或典型断面处布设土体水平位移测点,土体水平位移测点距隧道边线2 m 左右。土体的水平位移孔布设于盾构隧道的两侧,土体水平位移测点埋设用钻机在预定孔位上钻孔,将测斜管放入孔中,对好导槽方向,盖好顶盖,然后回填密实。

2.3.3.7 围岩压力

先根据预测的压力变化幅度确定压力盒量程。压力盒采用直接法埋设在初支与土体、初支与二衬间,采用初支喷混凝土或二衬灌注混凝土后12 h 三次读数的平均值作为接触压力测试初始值。

3 结语

(1)通过施工实践,解决了盾构隧道下穿秦淮河侧穿桥墩和下穿河道护坡施工带来的难题,本地铁隧道施工进展比较顺利,没有发生工程事故及其它险情,其施工技术和措施可为以后类似的工程提供借鉴。

(2)施工动态信息(施工观察、现场地质调查、现场监控量测)反映了盾构穿越秦淮河区间的施工状态,能及时评价盾构施工的安全度、调整掘进参数、控制盾构下穿河道施工程序和进度,所以,施工信息的监测和收集工作很重要,能及时反馈指导施工。

(3)严格按照设计施工方案及施工步骤认真施工,同时结合施工反馈信息优化施工方案,保持均衡生产是保证施工进度和施工安全的关键。

[1]衣绍彦.新建地铁隧道下穿既有地铁施工技术[J].城市建设理论研究,2013(17).

[2]邹强.穿楼房群地段暗挖地铁隧道施工技术[J].山西建筑,2009,35(15):327-328.

[3]杨选择,赵耀.地铁隧道浅埋下穿富水砂层密集有压管线施工技术[J].云南科技管理,2013(5):50-54.

[4]叶耀东,王如路,张柏平,琚娟.盾构穿越运营地铁隧道施工技术[J].现代隧道技术,2004(增刊):494-496.