智慧水城系统的设计与实现

2014-12-07花苏安吴一凡

花苏安 吴一凡

(江苏省邮电规划设计院,江苏南京 210000)

智慧水城系统的设计与实现

花苏安 吴一凡

(江苏省邮电规划设计院,江苏南京 210000)

本文从滨水城市的发展和技术的演进角度,论述了当前滨水水城信息化系统研究的意义,提出了智慧水城框架体系,并通过智慧水城系统案例的设计与实现,重点讨论了智慧水城系统的总体架构、系统功能、水城水利物联网设计、云计算和水动力仿真原理与应用。

智慧水城系统 物联网 云计算 水动力仿真 三水统筹 水文化服务

1 引言

水——自古以来哺育着人类,如长江、黄河一直以来被视作中华文明的母亲河,孕育了黄河流域、长江流域灿烂的文明,也形成了开封、南京等名城古都,它们与尼罗河、恒河、底格里斯河等催生了光辉灿烂的四大古代文明。同时,我们也从中外许许多多的案例中看出,与水为善,它可以塑造美好的人居环境,与水为恶,它也会成为环境恶化的败坏者。

近年来,随着政府的大力支持和新一代信息技术的成熟,智慧城市建设热潮大涨,许多滨水城市都积极投身智慧城市建设中,如何利用信息化技术助力水城和谐发展,寻找一种更高效的方法去应对传统水城存在的水环境、水安全、水资源等问题,更好的赋予城市滨水个性,是许多滨水城市正在思考的问题,而“智慧水城”正是一种行之有效的方法。

2 智慧水城的内涵

智慧水城,是结合城市特色,以水为研究对象,围绕“以人为本,以水为魂”的核心理念,以“人”的微观需求出发,采用先进的信息技术和通信技术,对涉水事务的管理需求提供更加科学的分析和决策支撑;对公众各类涉水生活需求提供更智能的响应和更好的体验。主要包括以下内涵:

(1)实时感知——通过先进的传感器和智能设备构筑遍布水域的“传感网”,全面实时的测量、监控和分析水文、水情等信息;(2)全面整合——通过通信基础设施将水城各个子系统完全连接和融合,充分横向整合、共享内外水文信息资源。(3)创新应用——通过科技创新在公共平台上为政府、企业和公众开发提供更为高效、便捷的创新应用服务,为水城的持续发展和水文化氛围的形成提供源源不断的发展动力。(4)统一协作——通过统一的公共管理平台,实现各个关键系统之间的协同运作,达成自反馈、自适应、自完善和自运作的的智慧化状态。

3 智慧水城设计总体思路

智慧水城是要利用滨水城市城水相依的优势。通过信息化手段,在充分发挥水的资源功能、环境功能、生态功能的基础上,增强人们的亲水意识,赋予水更丰富的文化内涵,致力于人与水的和谐统一,用水利凸显现代城市文明的层次,推动科学发展。

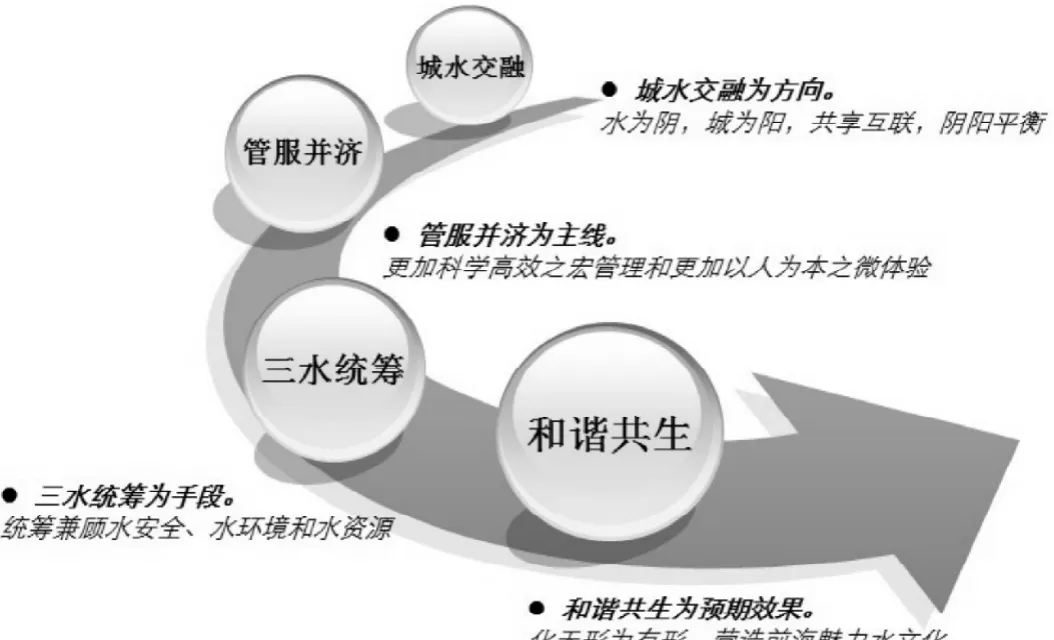

智慧水城的建设应该从城市的视角出发,遵循城市智慧生长的客观规律,广泛借鉴国内外先进经验,充分整合现有公共信息资源,实现滨水城市向智慧水城的跨越式发展。坚持城水平衡、管服相济、三水统筹、和谐共生的指导思想,建立实时感知、全面整合、激励创新、统一协作的水城环境,打造具备自反馈、自适应、自完善和自运作能力的智慧水城。(如图1)

(1)城水平衡;城水平衡是为基础。水为阴,城为阳,阴阳平衡;水在城中,城在水上。(2)管服相济;管服相济是主线。通过管理与服务相济之机制,实现智慧水城更加科学高效之宏管理和更加以人为本之微体验。(3)三水统筹;三水统筹是为手段。通过将水环境、水资源、水安全这三“水”顶端统筹、全面协调,实现水环境的智能监控、水资源的智能管理和水安全的智能指挥。(4)和谐共生;和谐共生是愿景。化无形为有形,营造“人文关怀、环境优美、安全可靠、资源节约”的活力水城,最终实现水城的环境持续友好,生态健康宜居,铸就和展示智慧水城独具东方特色的“魅力水文化”。

4 智慧水城设计总体框架

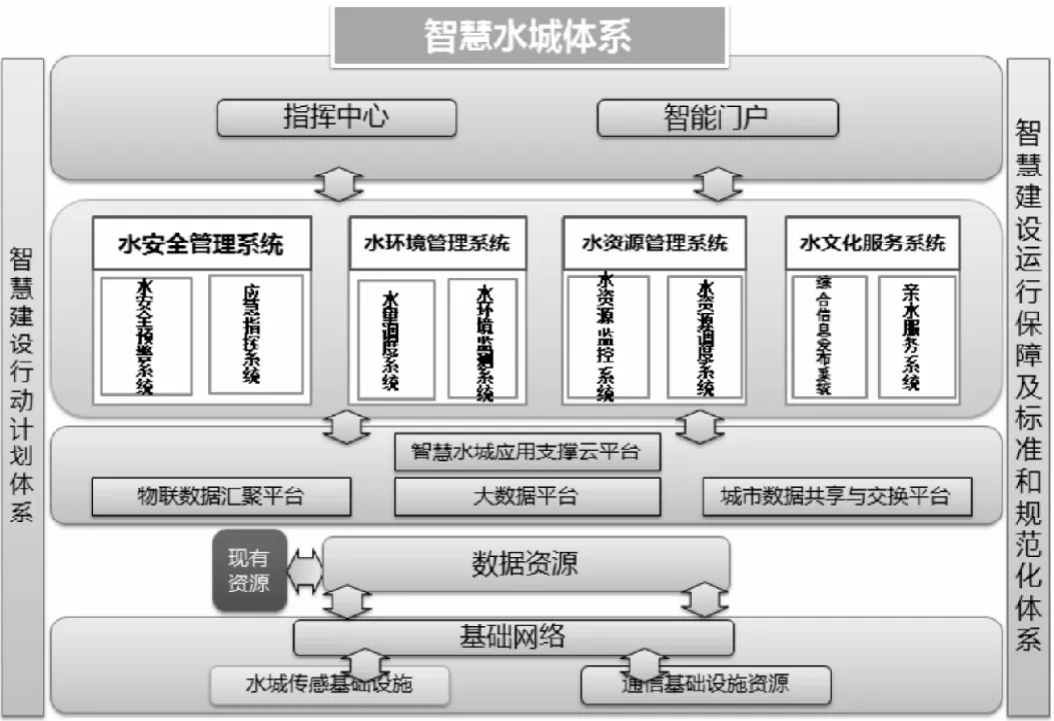

智慧水城总体架构,是以智慧水城总体架构为指导,秉承“统一门户、统一架构、统一管理、统一标准”的设计思想,注重需求导向、效能提升,创新驱动,重视有效对接和充分利用现有资源和平台,凸显水城信息资源的融合共享、信息系统的互联互通和业务服务的协同联动,强化推进策略、发展模式等配套环境建设和体制机制创新,极大激发城市的创新活力,确保智慧水城的发展、运转、治理等符合现实规律。

智慧水城总体架构共分为四横。“四横”分别为基础设施层、公共平台层、智慧水城应用系统层以及互动展示层。如图2所示。

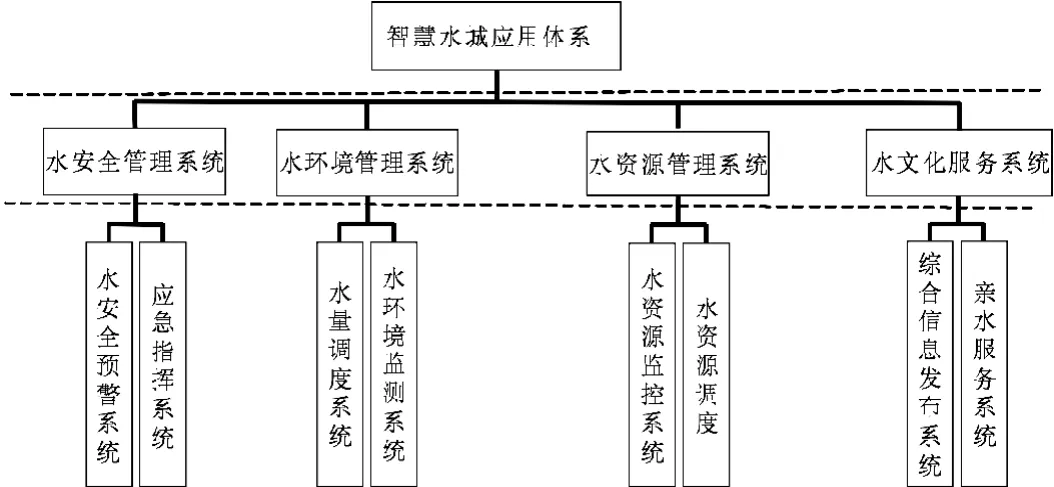

(1)基础设施层;包括水城传感基础设施和通信基础设施资源。为智慧水城的各类应用提供信息化基础保障。(2)公共平台层;包括四个提供基础、共性服务的城市核心一级平台,为水城提供物联数据汇聚处理、大数据分析挖掘、信息资源共享与交换,以及应用系统的协同开发和快速部署。为深港信息资源互通、水城应用实现提供基础支撑。(3)智慧水城应用系统层;以提供更加科学高效的宏管理,更加以人为本的微体验为导向,构建智慧水城应用体系。大力推进水资源管理、水环境管理、水安全管理和水文化服务等应用系统的建设,促进智慧水城全面落地。(4)互动展示层;将智慧水城应用成果基于一站式城市门户、智慧中心大屏、应用程序、软件客户端、领导桌面等,向水城的社会公众、企业、城市管理者,提供真实、准确、便捷的信息呈现、服务提供和互动交互渠道。(图3)。

5 智慧水城实施建议

5.1 进一步加强组织领导,完善体制机制

为保障智慧水城工作顺利进行,需要加强指导监督和技术服务,理顺智慧水城规划、建设、管理和运行的体制机制,形成各部门共同推动信息化的良好氛围。要充分发挥行政行业管理的手段,注重协调,强化管理、务求实效,调动一切可以调动的资源,积极推进各工程建设,确保“智慧水城”目标的实现。

5.2 进一步加大资金投入,加快重点工程

智慧水城重点工程,对夯实水利信息化基础,全面推进业务应用,逐步形成科学的水利信息化综合体系起了至关重要的作用。需要研究制定加快智慧水城发展的投资政策,积极开辟投资渠道,加大对智慧水城建设的资金投入,为重点工程的建设和运行管理提供必须的经费支持。

5.3 进一步采取有效措施,推动资源整合

智慧水城资源整合与共享程度是衡量滨水城市智慧化程度的重要标志,但同时,水利信息化资源整合与共享也是一项涉及面广、技术难度大、协调任务重的工作。需要完成水利信息化资源整合与共享的各项基本任务,建立各级管理部门工作协调机制,健全相关办法,制定标准与规范,采取有效措施,对智慧水城资源进行统筹规划,合理配置,促进资源的整合、公用、共享,充分发挥各种资源的作用和效能。

图1 智慧水城总体思路

图2 智慧水城总体框架图

图3 智慧水城应用体系图

5.4 进一步加强基础研究,提高技术水平

认真分析研究下一代网络、第三代移动通信等新兴信息技术给水利工作带来的影响,结合水城特点,及时提出水利信息系统建设和升级方案,保证水利信息化的先进性,为水城工作提供有力支撑;要通过推广成熟应用软件,缩小地区间的差距,迅速提高水利信息化对各项水利工作支撑服务水平,促进智慧水城集约化发展。

5.5 进一步加强管理维护,保障正常运行

要把信息化管理作为智慧水城管理的一项重要工作内容,建立健全信息化管理的组织保障体系、规范标准体系和资金来源渠道。要尽快理顺信息系统运行维护管理机制,明确运行维护管理部门,制定管理制度,明确岗位、落实责任、定期检查、实时维护。

5.6 进一步完善体制机制,促进良性发展

要不断创新和改进管理模式和方法,把智慧水城工作的成效列入单位和领导绩效考核的内容;完善信息化建设、管理、运行维护和绩效评估等制度,着力建立智慧水城信息化建设与发展的长效机制,探索建立投资渠道多元化的发展机制。试点探索外包、托管等多种运营方式,提高智慧水城信息化发展的效率和效益,促进水城良性发展。

6 智慧水城关键技术

6.1 智能传感网

(1)统一、全面的物联接入网络是智慧水城管理与服务的基础。智能传感网可以根据输入信号值进行判断和制定的决策;可以通过软件控制作出多种的决定;可以与外部进行信息交换,有输入输出接口;具有自检测、自修正和自保护功能。(2)利用移动通信网络与传感网结合。构建适于传感网运营的GPRS/TD/WCDMA/CDMA2000/WSN(无线传感器网络)融合网络,发挥通信网络广泛的覆盖性、可移动性、双向宽带通信能力,以及可靠的电信级服务质量,为信息可靠、自由传送提供高速公路,将为传感网的发展提供有力支撑。

6.2 三维GIS

(1)智慧水城对现有GIS技术进行了延伸,将GIS技术中的有关部分通过网络有机集成共享,构成一个强大的技术体系。(2)并且加入三维可视化技术,更加直观准确的实现对各种空间信息和环境信息的快速、机动、准确、可靠的收集、处理与更新,为防汛抗旱、水资源调度管理决策、水质监测与评价提供决策支撑。

6.3 水动力仿真

科学高效地发现和预测水环境、水资源、水安全的相关信息,是智慧水城系统建设的一个关键。而基于水动力学原理模拟水城水功能区水体的流场[1,2]与污染物迁移扩散[3]的时空变化过程,可以为水城水环境监控、水资源管理、水安全指挥提供科学及时的信息发现与提前预测。

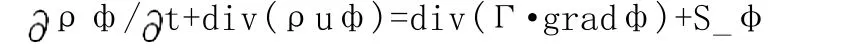

为了明确流体动力学方程中各项的物理意义和方便处理,引入通用变量ф来表示流场和污染物迁移扩散方程的一个通用表现形式,将水动力学方程表示成如下统一形式:

一般在平面二维条件下,u=ui+vj,其中u、v分别表示流场在纵向和横向上水流速度的分量大小,根据待仿真量的不同,ф可以分别表示流场流速、质量或者污染物浓度等。以上方程称为非稳态对流扩散方程,各项从左到右所表示的物理意义依次为:ρф/t项表示惯性作用(随时间变化率),div(ρuф)项表示对流作用,div(Γ·gradф)项表示扩散作用,S_φ表示源汇项.其中源汇项根据实际情况细分开来,考虑因素可以包涵流场阻力、水头压力、地球自转柯氏力和风应力,或者是污染物迁移扩散场的污染物源汇量等。

7 结语

城市发展是一个渐进的过程,需要积极实践和不懈追求。在创新水城建设思路、完善规划体系的征程上,智慧水城系统设计与实现从智慧城市整体视角出发,立足现状,重点强调实时感知、全面整合、创新应用和统一协作,借助智能传感网、三维GIS、和水动力模型等先进信息技术整合水城信息资源,深度开发各业务应用子系统,并通过统一综合信息管理平台实现“系统融合,资源共享”的目标,可以切实有效的加快滨水城市信息化建设的步伐。

[1]许新宜,王韶伟,庞博,杨丽英,王红瑞.“水资源紧缺类型及其对策分析研究”北京师范大学学报(自然科学版),2009(01),P86-90.

[2]李凤兰,张永胜.“临沂市“宜居水城”建设战略研究“,《建设科技》.

[3]胡传廉.“上海“智慧水网”发展理念与展望”.《水利信息化》,2011(03),P14-17.