设有转换层框支剪力墙结构抗震性能分析

2014-12-06王永洁王建安徽建筑大学土木工程学院安徽合肥230022

王永洁,王建 (安徽建筑大学土木工程学院,安徽 合肥 230022)

0 前 言

随着经济的发展,高层建筑的发展也越来越复杂,为了满足建筑功能的使用需求,越来越多的建筑选择底部大空间,结构中的部分剪力墙因使用要求不能落地,直接落在下层框架梁上,框支剪力墙结构得到了广泛的应用。框支剪力墙会因为转换层影响地震作用下的响应,本文利用SAP2000建立合理的模型,对结构进行弹塑性时程分析,研究结果可为此类结构的抗震分析与设计提供一定的参考。

1 时程分析法[1]

结构分析中,从建筑结构的基本运动方程出发,直接输入对应于建筑场地的若干条实际地震加速度记录或人工模拟的加速度时程曲线,通过积分运算求得在地面加速度随时间变化期内结构的各种反应值,这种计算方法称为结构的时程分析法,也称直接动力法、数值积分法等。

任一多层结构在地震作用下的振动方程为:

M、C、K——分别体系的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵

弹塑性直接动力法因考虑材料的非线性,叠加原理已不再适用,故不能采用阵型分析法。常用的方法是将地面运动时间分成许多微小时段,相隔Δt,然后在每个时间间隔Δt 内把结构体系当作线性体系来计算,逐步求出体系在各时刻的反应。这种方法可以考虑地震动的振幅、频谱和持时三个要素,也可以考虑地震环境和场地条件的影响,能够对结构进行非线性分析,还可以计算能量损耗和损伤等,可获得更多的有用信息。可以说时程分析是一个真正的动力分析方法,它能通过动力方法计算得到时程波作用时的各时刻各个质点的位移、速度、加速度以及各构件的内力,反映地面运动的方向、特性及持续作用的影响。

2 计算算例

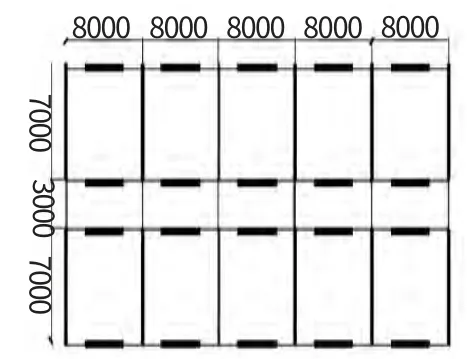

某框支剪力墙结构平面布置简图如图1和图2所示,转换层层高为4.5m,转换层上部为剪力墙结构,层高为3m,共有20层。转换层以下落地剪力墙横向厚450mm、纵向厚400mm,混凝土强度等级为C40,转换层以上剪力墙厚度为250mm,混凝土强度等级C30。框架柱截面为900×900mm,转换梁截面为500×1000mm,连梁截面为300×500mm。转换层板厚200mm,转换层以上板厚180mm。抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类,设计地震分组第一组。

图1 转换层上部结构平面(单位:mm)

图2 转换层下部结构平面(单位:mm)

3 转换层对结构的抗震性能的影响

3.1 转换层位置对自振周期的影响

转换层与下部框支剪力墙衔接层是结构地震作用下的薄弱点,沿楼层抗侧刚度的突变是高层建筑动力反应和局部破环的主要因素。对该工程采用SAP2000程序分析,计算振型数30。保持结构的总高度不变,分别在结构的首层、三层和五层设置转换层,建立3个三维有限元计算模型进行分析。模型的前三阶自振周期见表1。

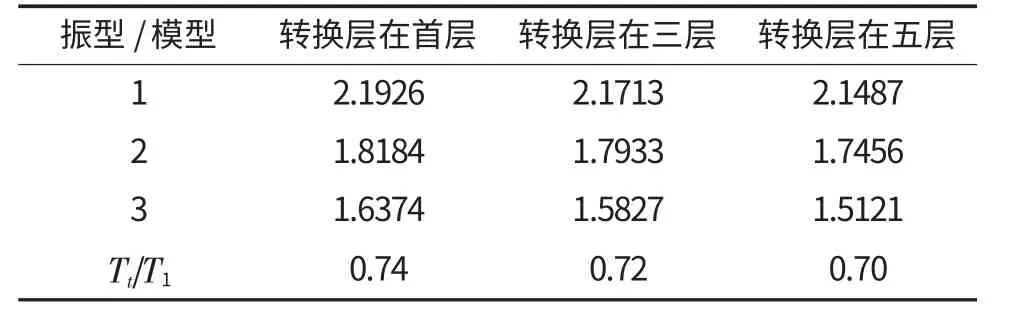

模型前3阶振型自振周期(单位:s) 表1

由表1可知:结构的周期比都小于0.85,符合《高层建筑混凝土结构技术规范》[2]的规定,即结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比(即周期比),A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。说明计算模型具有良好的整体性能,适合用于计算研究,应用SAP2000建立的有限元模型能够真实地反映结构的抗震性能。

另外,通过3种模型的对比,结构的自振周期在3种不同的模型下相差不大,说明转换层设置的高度对结构自振周期影响较小,随着转换层位置的提高,结构的整体刚度增大,自振周期稍微减少[3]。

3.2 结构动力时程分析

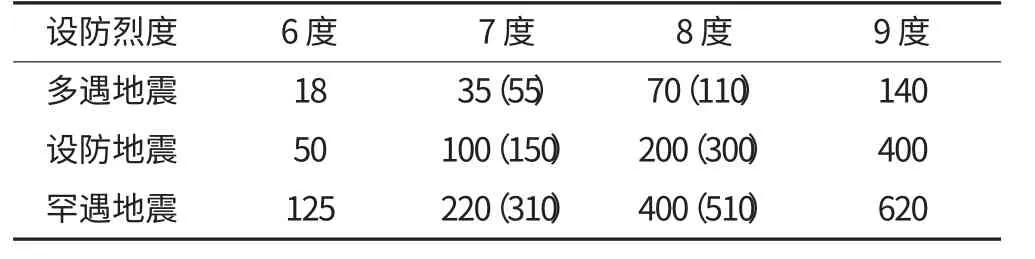

取转换层在首层的模型作为时程分析的对象,采用时程分析时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线,其中实际强震的数量不应少于总数的2/3,多组时程曲线的平均地震影响系数应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符[4],需要根据结构的设防烈度对地震波的强度进行调整,即对所选用的地震波加速度峰值按适当的比例放大或缩小,使其加速度峰值相当于结构设防烈度对应的多遇地震或罕遇地震时的加速度峰值,其加速度时程的最大值可按表2采用。

时程分析时输入地震加速度的最大值(cm/s2) 表2

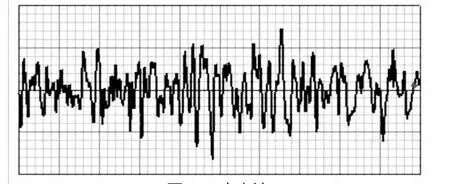

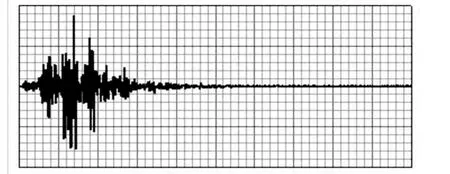

本文选取具有代表性的EL-Centro波、唐山波和一条人工波,同时输入X和Y向地震波。

图3 EL-Centro波

图4 唐山波

图5 人工波

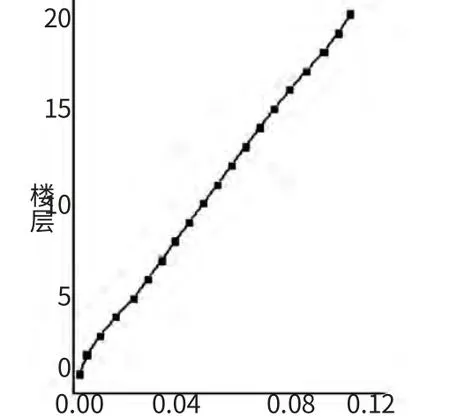

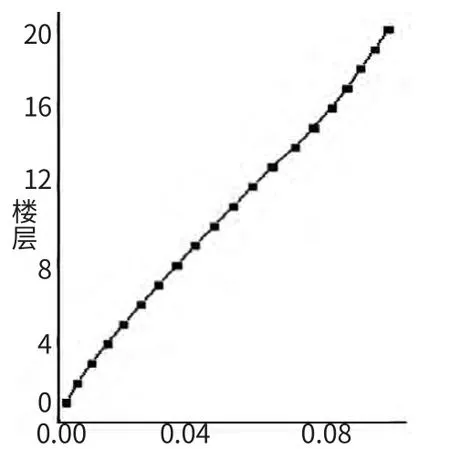

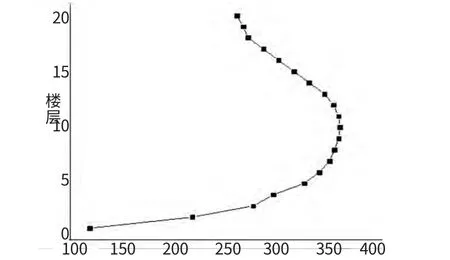

结构在EL-Centro波作用下的地震反应最大,因此,取EL-Centro作用下的计算数据进行分析。结构侧移和层间位移角是反应结构在地震作用下受力性能的重要指标[6],规范限制层间位移角的目的是为了控制结构的侧向刚度,弹塑性层间位移角是按弹塑性方法计算的楼层层间位移最大值与层高之比。模型在EL-Centro波作用下的侧移如图3、4所示。层间位移角曲线如图5所示。

图6 X方向最大位移(单位:m)

图7 Y方向最大位移(单位:m)

从图6和图7可以看出,结构最大Y方向侧移较X方向略有减小,结构的楼层最大位移随着高度的增加而增大,结构层间位移较大值都集中在结构的中上部楼层。

图8 层间位移角曲线×10-3(°)

从图8可以看出,楼层的层间位移角均小于高层建筑混凝土结构技术规范的限值,最大值小于框架剪力墙的限值,符合规范的要求。图中还可以看出,结构的中上部楼层的层间位移角较大,因此在进行此类建筑结构设计时,应对中上部楼层的抗侧移刚度加强并采取相应的减小层间位移的构造措施。

4 结 论

①运用SAP2000建立的框支剪力墙结构空间模型对结构地震反应进行分析,能够真实地反映结构的抗震性能。

②通过转换层在首层、三层和五层的3种模型的对比,结构的自振周期在3种不同的模型下相差不大,说明转换层设置的高度对结构自振周期影响较小,随着转换层位置的提高,结构的整体刚度增大,自振周期随转换层位置的提高略有减小。

③结构较大的楼层位移与层间位移角都集中在结构的中上部,因此,设计框支剪力墙结构时,要对框支柱格外加强,还应该对中上部楼层采取相应的减小层间位移的构造措施。研究结果可为此类结构的抗震分析与设计提供一定的参考。

[1]包世华,张铜生.高层建筑结构设计和计算[M].北京:清华大学出版社,2007.

[2]JGJ3-2010,高层建筑混凝土结构技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[3]韩小雷,季静.基于性能的超限高层建筑结构抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[4]陆铁坚,单晓菲,蔡勇.框支剪力墙土-结构共同作用的抗震性能分析[J].铁道科学与工程学报,2012(4).

[5]Robert D Hanson,Tsu T·Soong.Seismic Design with Supplemental Energy Dissipation Devices.2001.

[6]GB 50011—20l0,建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[7]韩小雷,何伟球,郑宜,等.框支剪力墙结构楼层侧向刚度比初探[J].工程力学,2010(4).

[8]吕西林.复杂高层建筑结构抗震理论与应用[M].北京:科学出版社,2007.

[9]张风岭,周德源.影响框支剪力墙结构抗震性能的主要因素[J].住宅科技,1998(10).

[10]杨春,李光星,吴轶,等.超限型钢混凝土框支剪力墙结构抗震性能评估[J].自然科学,2013(3).

[11]张震.框支剪力墙结构的设计与研究[D].西安:西安建筑科技大学,2011.

[12]张维斌.钢筋混凝土带转换层结构设计释疑及工程实例[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[13]荣维生,王亚勇,惠跃荣.高层建筑中转换厚板的受力特性分析[J].建筑科学,2012(11).

[14]王思棋,程晓杰.带高位转换层的消能结构抗震性能分析[D].合肥:安徽建筑大学,2013.