青岛地区混合层高度的季节性变化*

2014-12-02李金堡骆永军柴艺淳

李金堡 骆永军 柴艺淳

(1.海军大连舰艇学院军事海洋系 大连 116018)(2.中国海洋大学海洋气象学系 青岛 266100)

1 引言

R.B 斯塔尔[1]在边界层气象学导论中指出,大气边界层是指对流层内贴近地表面约1km~5km 厚的一层。大气边界层的高度(或厚度)和结构与大气边界层内的温度分布或大气稳定度密切相关。中性或不稳定时,由于动力或热力湍流的作用,边界层内上下层之间产生强烈的动量或热量交换。通常把出现这一现象的层称为混合层。廖国莲[2]在大气混合层厚度的计算方法及影响因子一文中提到,大气混合层高度是在铅垂方向上反映污染物扩散的重要参数,它的研究对大气环境预测、环境规划等起着重要作用。刘北平[3]、徐金辉[4]等研究和提出了几种常规的混合层高度的确定方法。史宝忠[5]等对几种混合层高度确定方法进行了比较和分析。程水源[6]等针对北京地区的混合层高度相关方面进行了研究和分析。现在国际上计算大气混合层高度的方法主要有干绝热方法、罗氏法、Gamo[7]法、激光雷达测距法等。本文着重介绍了一种国际上主要运用来计算混合层高度的方法—干绝热方法,主要利用清晨探空曲线,与一天中温度最高时刻的干绝热曲线相交的方法找出交点,得出大气混合层高度的方法。

2 数据和方法

2.1 数据资料

本文所用的数据主要来自俄亥俄大学的青岛地区大气探空数据和地面的08时开始到17时的地面温度数据,探空数据长度是从2003年3月到2010年12月,为每日00 时和12 时的探空数据。包括从地面到高空各规定层的气压、温度、露点温度等资料数据,绝大多数天数中有20层以上。另外,还利用到部分NCEP数据,本文所用的数据范围为维度:37°07′~41°0′N,经度:117°35′~121°10′E,为中国山东青岛附近海域的数据。主要是描述2007年相关逐月的实测海温数据,以及海气感热通量和海气潜热通量的数据资料。

2.2 利用干绝热方法计算大气混合层高度

干绝热曲线法是由Holzworth[8]于20世纪60年代在研究美国多个地区日平均最大混合层高度时提出的。此方法主要考虑了热力湍流效应,而相应的忽略了平流,下沉及机械湍流的影响。平均混合层高度由清晨08时的温度廓线和地面最高、最低温度而定。该方法主要突出了热浮力是白天边界层主要的驱动力的特点,天气晴好时相对准确,阴雨时准确度有所降低,在有地区探空数据和地面气温资料时,干绝热方法是一种比较准确和方便的方法。针对干绝热方法,有具体的两种如下作法:

1)图解计算法

利用清晨08时气温探空资料,埃玛图上画出08时气温廓线,在埃玛图上得到温度廓线与曲线的交点,取当天最高温度,一般是14时的地面气温作干绝热曲线,廓线与曲线的交点,读取下垫面和交点处的气压值,采用图解等面积法,求得该层平均气温t,用等温大气的压高公式,由气压值计算混合层高度H,单位是m:

式中R为干空气比气体常数,g为重力加速度,P0为地面大气压,hpa;PH为H高度的 大气压,hpa;为下垫面至H高度的层内平均气温(K);H为大气混合层高度。

2)图解概算法

在埃玛图上读取下垫面和交点出的气压值,在边界层内,自地面每升高100m,大气压平均降低12.4hpa,则大气混合层高度H可按下式计算:

严格地说,大气压随高度增加是按指数规律减少的。因此,这一计算结果只是接近真值。

3 结果与分析

3.1 青岛大气混合层高度的变化规律

以下分别分析了由2003~2010年每月和每季度的青岛大气混合层平均高度的统计,由于2007年平均气温高达13.8℃,是1899年以来年平均气温最高的两年之一。所以选取2007年进行分析,可以对其特殊性和其他年份的一般性做出比对。

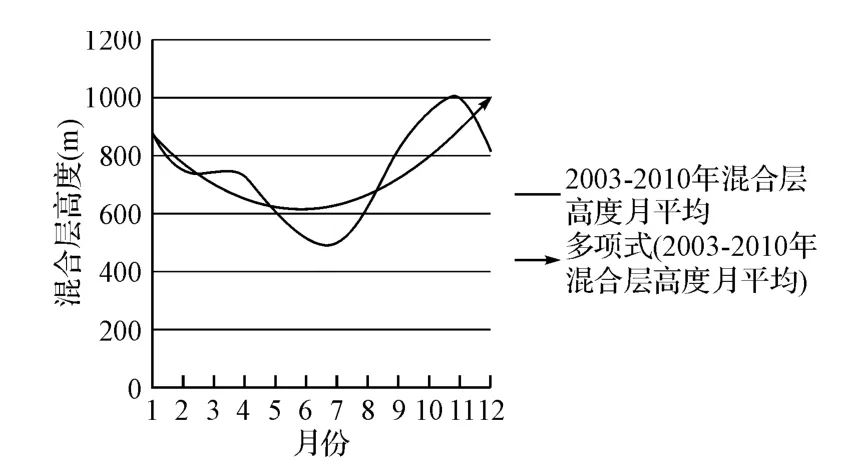

图1 2003年青岛地区大气混合层月平均高度

由图1可知,青岛地区的混合层高度大致在500m~1000m 之间波动。在夏季(6、7月)最低,秋冬季时最高(11月),整体趋势呈现由夏季到秋冬季的增长和秋冬季到春季的降低。在8年的时间内混合层顶平均位于1000m 左右。

图2 2003~2010年青岛地区大气混合层季平均高度

由图2可知,在夏季时混合层高度最低,平均降到了550m 左右,在夏季和秋季之间有一个陡增,在秋季时混合层顶最高达到了900m 以上的高度,在秋冬季混合层高度要比在春夏季时混合层高度要高。

图3 2007年与2003年~2010年混合层高度的月平均

图4 2007年与2003年~2010年混合层高度逐季度平均

由图3可知,2007年青岛地区的混合层高度大致处于400m~1200m 之间的波动。在夏季(6、7月)最低,春秋季时最高,呈双峰凸显。整体趋势呈现由夏季到秋冬季的增长和秋冬季到春季的降低。尤其是在夏季(5、6月)时会有一陡降。相较2003~2010年时在3月时较往年混合层高度有较大差值,在4、5月时比往年稍高,在8~10月相比往年要少。

由图4可知,2007年的混合层高度在夏季时最低,平均降到了500m 以下,在秋季时混合层顶最高达到了接近900m 的高度,在春季和冬季都维持在一个比较高的程度,在春秋季2007年青岛地区的大气混合层高度与往年基本持平,在夏季时比8年平均的高度要低50m 左右,在冬季则要稍高一些。

由以上干绝热法得到的结果,与吴祖常等[9]在1998年得到的结果较为一致,其中,若为内陆台站,则大气混合层高度通常秋冬季时为最低,在夏季为最高;而沿海台站则大相径庭,大气混合层高度通常夏季最低,在秋冬季最高。

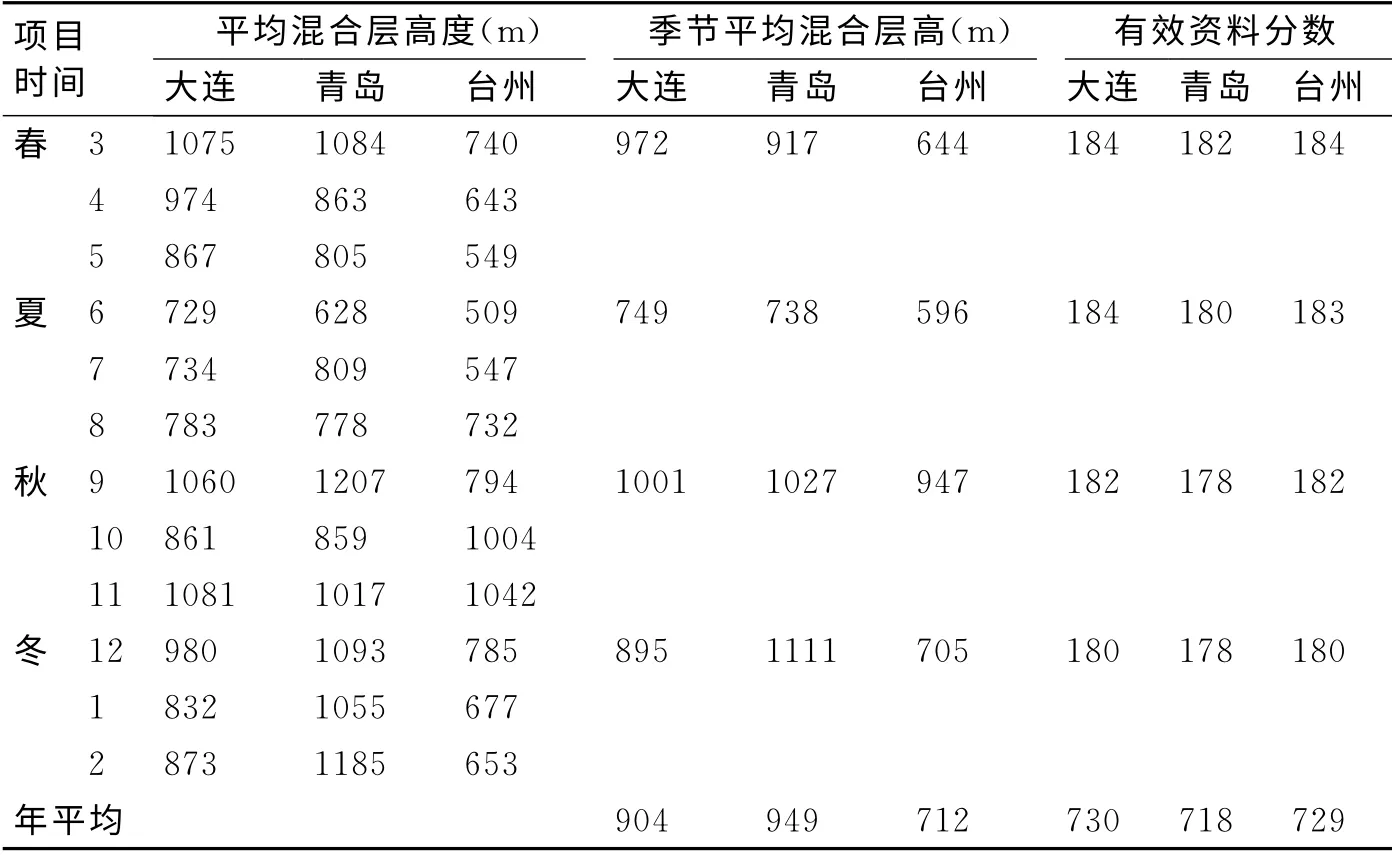

表1 混合层高度统计结果

表1显示的数据,比较了青岛、大连、台州三个地区的混合层高度,混合层高度均在夏季的6月最小,青岛:729m;大连:628m;台州:509m;混合层高度均在秋季的9月、11月最大,青岛:1081m;大连:1207m;台州:1042m。

表2 混合层高度,单位(m)

3.2 青岛大气混合层高度随季节变化的原因分析

在大气混合层高度发展的过程中,影响因子有很多,如大气稳定度、天气系统、海陆相互作用等。本文仅就海陆相互作用对大气混合层高度的影响进行分析。

由上表2,内陆台站中,大气混合层高度在秋季,要低于春季。表2中所列举的北京、济南、太原等地的混合层高度均为春夏季节高于冬季,而上海则是夏季最低、秋季最高,这充分地体现出了沿海城市与内陆城市的地理差异,由于海陆热力差异而引起的大气混合层高度变化规律的不同。

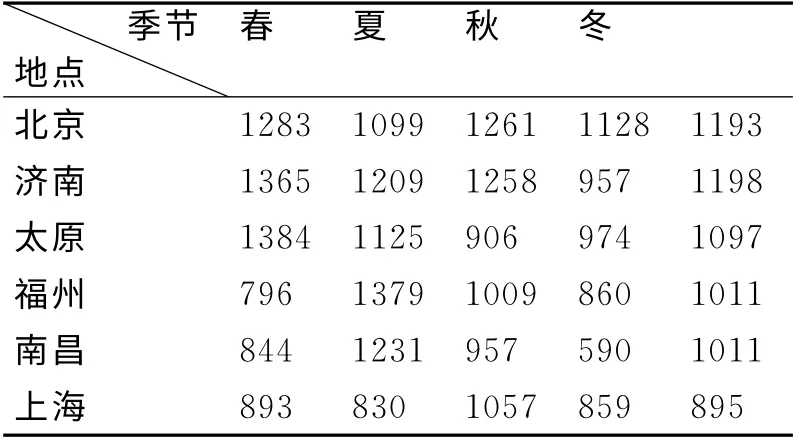

图5 海气温差月平均

大连和青岛都属于沿海的城市,这里将它们放在一起进行比较,在影响混合层高度发展的因素中,浮力对流、机械剪切是产生混合能的主要驱动力。而机械剪切在这里不作为重点考虑,因为在本文中主要考虑热力作用的影响。

浮力对流的成因包括温暖下垫面的热传递及云顶的辐射冷却,而大气层结的稳定度同样是决定混合层厚度的影响因子,例如平流、下沉等原因形成的逆温层,是典型的抑制下垫面湍流发展的稳定层结,Stull[10]指出,大气越不稳定,水平和垂直湍流交换越强,混合层厚度越大;而在大气层结为稳定的条件下,湍流得不到发展,能达到的高度低,混合层厚度就小。

所以可以由青岛地区的海气温差,来对下垫面是否稳定,稳定程度如何进行判断,从而进一步判断混合层高度的变化。如图5所示,春、夏季节海温等于或小于气温,形成相对稳定的下垫面,所以在春夏季节时,青岛的大气混合层高度较低;冬季则相反,海温要高于气温,形成不稳定的下垫面,在这种情况下,有利于热力湍流的强度和发展发生,从而秋冬季的混合层高度在全年中处于最高的时期。

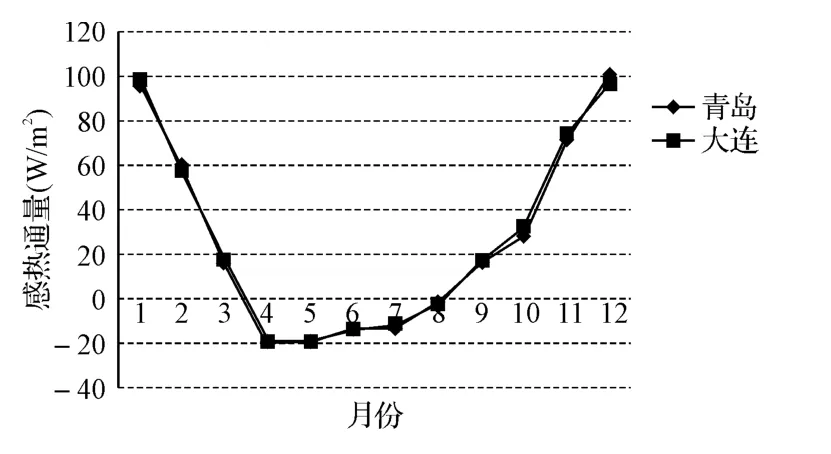

图6 2007年感热通量的月平均变化

图7 2007年潜热通量的月平均变化

另外,从热浮力通量的角度来看,热浮力通量分布如图6、图7所示,两个台站对应位置的感热和潜热通量的季节变化与混合层高度的季节变化相似,呈春、夏季节低、秋冬季节高的分布特征。也就是说,在秋、冬季热浮力通量要大于春夏季,这与内陆台站的季节分布情况相反,是青岛等沿海台站边界层高度季节变化区别于内陆台站的主要原因。

4 结语

1)作为沿海城市,青岛大气混合层的季节性变化特征为:在春夏季时青岛地区大气混合层高度低,在秋冬季青岛地区大气混合层高度高。

2)春、夏季海温等于或小于气温,形成相对稳定的下垫面,所以在春夏季时,混合层高度较低;冬季则相反,海温要高于气温,形成不稳定的下垫面,在这种情况下,有利于热力湍流的强度发展,从而秋冬季的混合层高度在全年中处于最高的时期。并且从热浮力通量的分布可以看出,青岛的感热和潜热通量的季节变化与混合层高度的季节变化相似,呈春、夏季低、秋冬季高的分布特征。也就是说,在秋、冬季热浮力通量要大于春夏季,更进一步证明春夏季的混合层高度要低于秋冬季。

3)从海陆相互影响的角度出发,由于在不同的季节海洋和陆地会有相反的海洋温差,以及风速和风向的季节性变化,从而海洋和陆地会有相反的感热通量和潜热通量的季节性变化,这也是沿海地区(如青岛)和内陆地区(如太原)的大气混合层高度的季节性变化相反的原因。

[1]R.B斯塔尔.边界层气象学导论[M].青岛:青岛海洋大学出版社,1991:2-3.

[2]廖国莲.大气混合层厚度的计算方法及影响因子[J].中山大学研究院学刊,2005,26(4):67-68.

[3]刘北平.确定大气混合层高度方法的研究[J].环境科学研究,1990,3(1):8-12.

[4]徐金辉,李薇.大气混合层高度测定方法介绍[J].气象教育与科技,1994(1):6-9.

[5]程水源,张宝宁,白天雄,等.北京地区大气混合层高度的研究及气象特征[J].环境科学丛刊,1991,13(4):76-80.

[6]史宝忠,郑方威,曹国良.对大气混合层高度确定方法的比较分析[J].西安建筑科技大学学报,1997,29(2):138-141.

[7]Gamo.M,Yokoyama.O.Growth Of the mixing depth and turbulence characteristics In the mixing layer[J].Soc.Japan,1979,57:159-171.

[8]A.J.Garrett.Comparisons of Observed Mixed Layer Depth to Model Estimates Using observed Temperatures and Winds and MOS Forecasts[J].Applied Meteorology,1981,20(12):77-83.

[9]吴祖常,董保群.我国陆域大气最大混合层厚度的地理分布与季节变化[J].科技通报,1998,14(3):159-160.

[10]Stull R.B.Mixed layer depth model based on turbulent energetics[J].Atmospherical Science,1976,33(12):68-78.