标准化肠外营养支持对早产儿营养的作用

2014-11-30孙瑞雪河北省石家庄市第一医院河北石家庄050000

桂 红,孙瑞雪(河北省石家庄市第一医院,河北石家庄050000)

胎龄在37周以前出生的活产婴儿称为早产儿,其出生体质量大部分在2500 g以下,头围在33 cm以下,其器官功能和适应能力较足月儿较差,尤其是多存在营养和热量供给不足的问题,同时早产儿的早期营养不足易导致体格发育落后和智力发育迟滞[1]。因此加强对早产儿早期的肠外营养(PN)具有重要作用。笔者就标准化肠道外营养在早产儿营养支持中的应用效果进行了观察,现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取我院新生儿监护病房2011年1月—2012年12月收治的早产患儿25例作为观察组,其中男16例,女9例;胎龄29~36周,平均33.6周;出生体质量1347~1 978 g,平均1 456.4 g。所有患儿因各种原因不能耐受全肠道营养,出生时无窒息;排除先天性心脏病、严重的肺部疾病、消化道畸形、遗传代谢性疾病。另选取2009年1月—2010年12月我院收治的早产儿25例作为对照组,其中男15例,女10例;胎龄29~36周;平均33.5周;出生体质量1 340~2 011 g,平均1 460.3 g。2组患儿在性别、年龄、胎龄以体质量等方面比较均无显著性差异(P均>0.05),具有可比性。

1.2 方法 药品氨基酸选用6%的小儿氨基酸,脂肪乳选用20%中长链脂肪乳剂。2组患儿均于出生后的24 h内建立静脉通道,给予规范化的早产儿管理。

1.2.1 观察组 均采用标准化的肠道外营养支持,即选用“全合一”营养液。营养液的配制严格按照无菌操作技术要求进行,且营养液先配先用,特殊情况下可避光40℃保存。①配制的顺序[2]:先将电解质、水溶性维生素和微量元素加入葡萄糖溶液中,并放入营养袋,然后一次将氨基酸、脂肪乳剂加入营养袋,并且边加入边轻轻混匀,注意放入时必须严格按照以上顺序进行,以避免对脂肪乳剂的破坏。营养液需要采用套管留置技术由输液泵经外周静脉在20~24 h内匀速输入完成。②肠外营养输注用法和用量:从患儿出生后的24 h内开始输注,葡萄糖的开始剂量为6~8 g/(kg·d),然后每天递增0.25~3 g/kg,且每天最大剂量不超过18 g/kg,速度维持在6~8 mg/(kg·min),并对血糖进行监测,以调整输糖的速度和浓度,使血糖维持在理想范围内(3~4 mmol/L),输入糖浓度不大于12.5%,最大速度不得超过13 mg/(kg·min)。氨基酸和脂肪乳的用量从0.5 g/(kg·d)开始,每天以0.5 g/kg的剂量增加,最大剂量不超过3.0 g/(kg·d)。各种电解质、微量元素和维生素按照生理需要补给,其中氯化钠3~4 mmol/(kg·min),氯化钾 2 mmol/(kg·min)。

1.2.2 对照组 给予个体化(非标准化)肠道外营养支持治疗,即传统的营养支持:在出生后24 h内只予葡萄糖,48 h后再加用氨基酸,72 h后再加用脂肪乳剂,并且均是单独应用。

1.3 观察指标 2组患儿分别在出生后的第1天、第3天、第5天、第7天采静脉血进行血清前蛋白(PA)的检测,并每天对2组患儿进行体质量、血糖的测量,并经皮测胆红素计算总热量,总热量为肠道外营养提供的非蛋白热量(不计奶量)和肠内营养提供热量的总和。并记录过渡到全肠道营养的时间(以每天总热量达到90~100 kcal/kg(1 kcal=4.2 J)时为过渡标准),同时观察2组患儿并发症的发生情况。

1.4 统计学处理 应用SPSS 13.0软件进行资料的统计分析,计量数据采用±s表示,并应用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 2组患儿总热量比较 2组早产儿在出生后的1周内,在保证液体摄入量无明显差异的前提下,观察组患儿摄入的总热量明显高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 2组患儿1周内总热量摄入量比较(±s,kcal/kg)

表1 2组患儿1周内总热量摄入量比较(±s,kcal/kg)

组别 n 第1天 第3天 第5天 第7天观察组25 36.5 ±6.3 44.3 ±3.7 61.3 ±5.3 78.1 ±4.7对照组 25 31.4 ±5.5 37.9 ±2.7 53.6 ±5.6 68.2 ±3.9 P <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

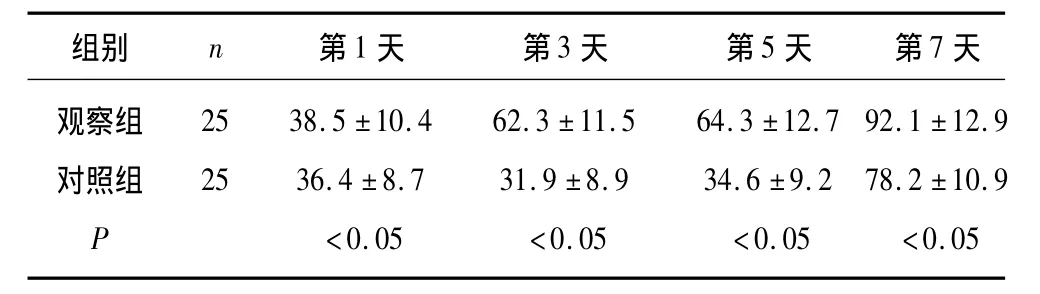

2.2 2组患儿1周内PA水平比较 观察组的PA稳步上升,而对照组在第3天和第5天出现明显下降,见表2。

2.3 2组患儿经皮测胆红素水平比较 观察组患儿在1周内的经皮测胆红素值显著低于对照组(P均<0.05),见表3。

表2 2组1周内PA水平比较(±s,mg/L)

表2 2组1周内PA水平比较(±s,mg/L)

组别 n 第1天 第3天 第5天 第7天观察组对照组P 25 25 38.5 ±10.4 36.4 ±8.7<0.05 62.3 ±11.5 31.9 ±8.9<0.05 64.3 ±12.7 34.6 ±9.2<0.05 92.1 ±12.9 78.2 ±10.9<0.05

表3 2组1周内经皮测胆红素值比较(±s,μmol/L)

表3 2组1周内经皮测胆红素值比较(±s,μmol/L)

组别 n 第1天 第3天 第5天 第7天观察组对照组P 25 25 127.5 ±7.4 129.4 ±5.5<0.05 220.0 ±7.7 234.4 ±8.2<0.05 241.3 ±8.3 261.6 ±9.6<0.05 255.1 ±9.6 278.2 ±8.7<0.05

2.4 2组患儿体质量增长情况比较 治疗后观察组体质量以及每天体质量增加量均大于对照组(P均<0.05),见表4。

表4 2组体质量增长情况比较(±s,g)

表4 2组体质量增长情况比较(±s,g)

组别 n 体质量 每天增加体质量观察组对照组P 20 20 2 210.47 ±50.1 2 105.67 ±25.4<0.05 22.37 ±9.56 11.16 ±3.18<0.05

2.5 2组患儿过渡到全肠道营养时间比较 观察组过渡到全肠道营养的时间为(12.6 ±5.4)d,对照组为(13.7 ±4.2)d,2 组比较无显著性差异(P >0.05)。

2.6 2组患儿并发症发生情况比较 2组患儿在PN过程中均未发生氮质血症、高血脂症以及电解质紊乱等并发症,但是在肠道外营养2周后,观察组出现1例医源性高血糖和1例败血症,并发症发生率为8%;对照组发生晚发性酸中毒4例和胆汁淤积3例,并发症发生率为28%。观察组并发症的发生率明显低于对照组(P<0.05)。

3 讨 论

近年来随着重症监护水平的不断发展,低出生体质量早产儿的成活率在不断上升,促进早产儿尤其是极低出生体质量儿的生长发育是新生儿重症监护病房的重要课题之一[3]。早产儿在出生后早期无吸吮能力或吸吮能力较弱,加之消化系统不成熟,并且受各种疾病的影响,导致喂养困难,而早产儿对热量的需求又很高[4],肠道不能承受所需的营养量,所以加强早产儿的肠道外营养支持非常重要,具有维持早产儿的生命体征活动以及生长发育的要求。

传统的肠外营养方式是在早产儿出生后的2~3 d才给予葡萄糖,之后渐进给予氨基酸和脂肪乳剂,其主要的依据是认为低出生体质量早产儿不能耐受足量的静脉营养,并可导致代谢性酸中毒、肾功能损害等并发症。然而近年来的多项研究显示,即使危重的超低体质量的早产儿在出生后也可立即耐受积极的氨基酸和脂肪乳的治疗[5]。同时早产儿在应激状态下,体内分解代谢激素分泌增高,会出现胰岛素抵抗现象,而早产儿的胰岛素反应很低,其白蛋白的合成功能也较差,易导致血糖不稳[6],因此若单纯输糖会导致医源性高血糖,并且会在高糖的负荷下使耗氧量增加,同时二氧化碳的产生量也会增加,会加重呼吸窘迫,导致代谢性酸中毒。

早产儿营养状况的评价主要根据血生化检测指标,其中PA的更新率高,半衰期短,可敏感地反映患儿营养状况的改变,为评价效果的重要指标。及早应用氨基酸的一个强有力的证据是它可以避免患儿出现“代谢休克”。但是临床上对早期应用脂肪剂仍有顾虑,认为可引起高血脂症等,而平鹦等[7]的报道指出,在发生高胆红素血症时,外源性脂肪乳剂对血清胆红素的降低具有一定的减缓作用,且这一作用会随脂肪乳剂量的增加而加强。胡劲涛等[8]研究指出,脂肪乳剂对机体的过氧化影响与剂量和使用时间有关,初始量为1.0 g/(kg·d)的脂肪乳剂是安全的,且出生第2天开始使用比第l天开始用产生的脂质过氧化少,同时含中、长链脂肪酸的20%脂肪乳剂不干扰胆红素代谢,因而不会对肝功能造成影响。本研究结果显示,观察组患儿热量摄入量明显高于对照组,且观察组患儿的PA维持稳步上升,而对照组患儿的PA维持不稳定,说明应用“全合一”营养液治疗,可明显提高氮的利用度,利于蛋白质的合成,避免早产儿出现早期的营养不良,且观察组并发症发生率明显低于对照组。

总之,标准化肠道外营养作为早产儿的营养支持,可有效改善早产儿的营养状态,减少并发症的发生,同时促进早产儿的生长发育和疾病的恢复,因此标准化肠道外营养可作为肠道外营养液准备的质量控制和医嘱规范化的一部分,值得临床推广应用。

[1]金汉珍.实用新生儿学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2008:44-45

[2]王丹华.超低出生体重儿的营养管理[J].中国小儿急救医学,2010,17(1):13 -16

[3]李凤英,刘勇.新生儿全静脉营养十年应用总结[J].中华儿科杂志,2009,33(2):95 -96

[4]张宇鸣.危重新生儿营养支持[J].实用儿科临床杂志,2008,13(12):6-8

[5]杨丽娟,田兆方,赵赛,等.极低出生体重儿早期静脉营养的临床研究[J].临床儿科杂志,2009,27(9):829-830

[6]芦惠,薛辛东,张家骧,等.早产儿间断鼻十二指喂养和鼻胃管喂养时血清前白蛋白的变化[J].中国当代儿科杂志,2008,5(6):519

[7]平鹦,宋韶鸣,刘海平,等.不同剂量外源性脂肪对危重早产儿血脂及肝功能的影响[J].中华围产医学杂志,2009,1(2):99-101

[8]胡劲涛,谢宗德.脂肪乳剂的脂质过氧化及其对机体的影响[J].中国实用儿科杂志,2010,18(4):441-443