不同尿激酶溶栓方案在超早期急性脑梗死中的应用价值

2014-11-30高国祥王静冉

高国祥,王静冉,孙 胜

(河北省抚宁县人民医院,河北抚宁066300)

急性脑梗死由局部脑组织血供障碍导致的缺氧缺血引起,具有发病突然、进展迅速、致残率高、康复缓慢等特点。急性脑梗死的病灶包括脑组织完全性缺血的中心坏死区以及尚存在侧支循环的周围缺血半暗带,前者脑细胞已死亡,后者则可获得部分血供,且仍有大量可存活的神经元存在,如果采取及时而有效的治疗措施使得局部血供迅速恢复,则可明显改善脑代谢,逆转脑损伤[1]。尿激酶超早期静脉溶栓是抢救周围缺血半暗带的首选治疗措施之一,但是,临床常规应用过程中经常遇到适应证和禁忌证以外的情况,如年龄限制、治疗时间窗的选择等,再加上较易出现的出血风险等,使得尿激酶静脉溶栓受到一定程度的限制,尤其是基层医院,真正可以实施溶栓治疗的病例数并不多[2]。为此,我院采取小剂量尿激酶+低分子肝素钙的方法进行急性脑梗死超早期溶栓治疗,并与常规尿激酶溶栓方案进行比较,以期为临床用药方案选择提供依据,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2012年3月—2013年12月我院神经内科收治的急性脑梗死患者60例。纳入标准:符合中华神经病学分会和中华神经科学会修订的《各类脑血管病诊断要点》[3],经脑CT或MRI检查并未发现脑出血及早期脑梗死影像;年龄40~80岁,发病时间≤6 h;无溶栓治疗禁忌证;血压控制在180/100 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以下;患者及家属自愿参与研究并签署知情同意书。排除标准:入组前3个月内发生过急性脑梗死或急性心肌梗死者;合并有严重心、肺、肝、肾功能不全及严重的内分泌系统、血液系统疾病者;对本次研究中所使用药物过敏者。60例患者中男36例,女24例;年龄42~78(64.96±5.64)岁;发病时间 2 ~6(4.56 ±1.23)h;合并高血压35例,高血脂28例,糖尿病15例;受教育程度为小学7例,中学42例,大专及以上11例。将上述患者随机分为试验组和对照组各30例,2组性别、年龄、发病时间、并发症及受教育程度比较无显著性差异(P均>0.05),具有可比性。

1.2 方法 2组均给予降低颅内压、营养神经、维持水电解质平衡等常规治疗,并依据个体情况控制好血压、血糖和血脂。对照组入院后首先给予尿激酶150万IU+100 mL生理盐水静脉滴注进行冲击治疗,30~60 min滴完,治疗24 h内不使用任何可能影响凝血和纤溶系统的药物。试验组患者入院后给予尿激酶20万IU+100 mL生理盐水静脉滴注,低分子肝素钙0.4 mL皮下注射,奥扎格雷钠80 mg+250 mL生理盐水缓慢静脉滴注。2组溶栓治疗措施均应保证在患者入院后3 h内全部完成。试验组在尿激酶和奥扎格雷钠滴注完成后6~8 h继续给予低分子肝素钙皮下注射0.4 mL/次,2次/d;奥扎格雷钠静脉滴注40 mg/次,2次/d;二者均连续使用7 d。2组治疗后24 h时复查脑CT或MRI,未发现出血灶后给予阿司匹林肠溶胶囊口服,300 mg/次,1次/d,连续服用10d,之后改为100 mg/d的维持剂量。

1.3 观察指标

1.3.1 神经功能缺损情况 治疗前及治疗后24 h、3 d、7 d、14 d时分别采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)进行评价,共包括5大方面12个评估项目,分值为0~35分,分值越高说明神经功能缺损越严重。

1.3.2 日常生活活动能力 治疗前及治疗后3 d、7 d、14 d、90 d时分别采用Barthel指数(BI)进行评价,分值为0~100分,分值越高说明日常生活活动能力越好。

1.3.3 总体疗效 NIHSS评分降低幅度为91% ~100%,病残程度0级为基本痊愈;NIHSS评分降低幅度为46%~90%,病残程度1~3级为显著进步;NIHSS评分降低幅度为18%~45%为进步;NIHSS评分降低幅度为<17%为无变化;NIHSS评分升高幅度为>18%为恶化。基本痊愈+显著进步+进步计为总有效。NIHSS降低/升高幅度=(治疗后NIHSS评分-治疗前NIHSS评分)/治疗前NIHSS评分×100%。

1.3.4 凝血指标 治疗前及治疗后2 h、6 h、24 h、48 h、72 h分别抽取静脉血,检测凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)水平和血浆凝血时间(TT)。

1.3.5 安全性 统计2组患者在治疗和恢复过程中出血的不良事件,及时记录发生时间、严重程度、处理方法和结局。

1.4 统计学方法 采用SPSS 16.0统计学软件对本组数据进行分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以百分比表示,采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

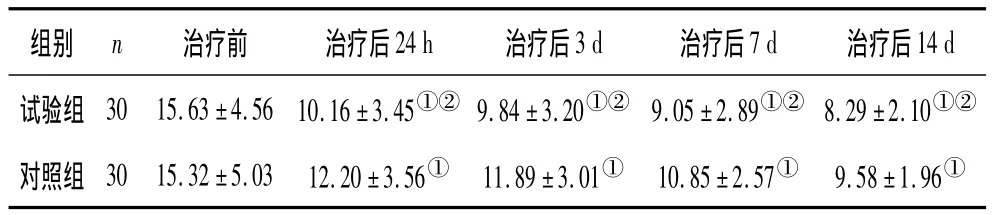

2.1 2组神经功能缺损情况比较 2组治疗后24 h、3 d、7 d、14 d时NIHSS评分均较治疗前显著下降(P均<0.01),试验组在各时间点均显著低于对照组(P均<0.05)。见表1。

表1 2组NIHSS评分比较(±s,分)

表1 2组NIHSS评分比较(±s,分)

注:①与治疗前比较,P <0.01;②与对照组比较,P <0.05。

组别 n 治疗前 治疗后24h 治疗后3d 治疗后7d 治疗后14d试验组 30 15.63±4.56 10.16±3.45①② 9.84±3.20①② 9.05±2.89①② 8.29±2.10①②对照组 30 15.32±5.03 12.20±3.56① 11.89±3.01① 10.85±2.57① 9.58±1.96①

2.2 2组日常生活活动能力比较 2组治疗后7 d、14 d、90 d时BI均较治疗前显著上升(P均<0.01),试验组在治疗后7 d、14 d时均显著高于对照组(P均<0.05)。见表2。

表2 2组BI比较(±s,分)

表2 2组BI比较(±s,分)

注:①与治疗前比较,P <0.01;②与对照组比较,P <0.05。

组别 n 治疗前 治疗后7d 治疗后14d 治疗后90d试验组 30 65.78±8.02 80.23±6.88①② 92.52±10.12①② 96.41±10.18①对照组 30 66.10±8.46 76.28±7.04① 86.53±11.85① 95.64±10.50①

2.3 2组疗效比较 试验组总有效率有高于对照组的趋势,但差异无统计学意义(P>0.05),而试验组显著进步率显著高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组疗效比较 例(%)

2.4 2组凝血指标比较 随着治疗的进行,2组PT、APTT、TT呈先上升后下降的趋势,FIB水平呈先下降后上升的趋势,且与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05或0.01);治疗后24,48,72 h时试验组PT、APTT较对照组有不同程度的延长,FIB水平则显著低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组凝血指标比较(±s)

表4 2组凝血指标比较(±s)

注:①与治疗前比较,P<0.05;②与治疗前比较,P<0.01;③与对照组比较,P <0.05。

组别 n 时间 PT/s APTT/s FIB/(g/L)TT/s试验组 30治疗前治疗后2h治疗后6h治疗后24h治疗后48h治疗后72h 12.10±1.95 13.65±1.75②15.89±1.60②14.53±1.80②③13.86±1.52 13.65±1.40②③22.15±3.20 30.52±3.51②60.23±12.68②43.25±10.50②③38.04±6.05②③36.13±4.68②③3.57±0.81 2.97±0.68②0.75±0.25②2.10±0.43②③2.88±0.75②③3.12±0.74①③16.45±3.30 23.52±4.52②55.03±8.96②21.45±4.35②18.89±3.01②18.23±3.15①对照组 30治疗前治疗后2h治疗后6h治疗后24h治疗后48h治疗后72h 12.15±2.01 13.25±1.52①15.54±1.25②13.65±1.28②13.20±1.58①12.86±1.32 22.40±3.25 28.53±3.58②58.24±12.85②36.56±10.58②34.53±6.87②32.76±6.85②3.61±0.87 3.05±0.58②0.79±0.24②2.38±0.52②2.50±0.70②3.50±0.70 16.12±3.21 22.10±4.58②50.25±8.83②22.05±8.45②18.56±3.04②18.12±3.14①

2.5 2组安全性比较 试验组在治疗后24 h发生颅内出血1例(3%),无死亡病例;有1例轻度牙龈出血,给予局部止血治疗后消失。对照组治疗后24 h发生颅内出血2例(7%),其中1例抢救无效死亡,3例轻度牙龈出血和2例少许皮下紫癜患者,均给予对症治疗后消失。试验组出血事件的发生率有高于对照组的趋势,但差异无统计学意义(P均>0.05)。

3 讨 论

循证医学研究表明,卒中单元常规治疗以及超早期的溶栓治疗可最有效地控制急性脑梗死的病情,改善预后[4]。目前国内应用较多的是尿激酶和重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA),其中rt-PA是美国卒中协会(ASA)和欧洲卒中协会(EUSI)制定的相关指南中唯一推荐的静脉溶栓药物,国内也有这方面的研究。喻小红等[5]将0.7 mg/kg的rt-PA与100万IU尿激酶分别应用于超早期脑梗死患者的治疗,结果显示,治疗后1,7,14 d时rt-PA组的神经功能缺损程度评分均显著低于尿激酶组,治疗后14,90 d时BI显著高于尿激酶组,而且尿激酶组出血并发症的发生率显著升高,说明rt-PA静脉溶栓在疗效和安全性方面均优于尿激酶组。张国鲁等[6]则将rt-PA联合尿激酶与单用rt-PA以及单用尿激酶的溶栓方案进行比较,结果显示3种方案的疗效相当,但联合治疗的脑出血率更低,安全性更好。但是目前,我国大多数医院仍然以尿激酶作为动静脉溶栓治疗的首选药物,一方面是由于国内外大多数研究结果显示rt-PA和尿激酶的总体疗效并无显著性差异,另一方面rt-PA的价格高昂,不适合我国国情,在临床应用中受到一定程度的限制。因此,本研究仍以尿激酶作为超早期急性脑梗死静脉溶栓的首选药物之一。

《中国脑血管病防治指南》[7]中推荐的溶栓方案为:尿激酶150 IU,取其1/5混合20 mL生理盐水静脉注射,另外4/5则加入100 mL生理盐水中静脉滴滴注。但是,越来越多的研究发现,使用尿激酶冲击治疗可引起出血事件的发生。国内普遍采取单一尿激酶溶栓的方法,而不联合应用其他抗凝剂或降低纤溶活性的药物,容易出现后续抗血栓治疗的力度大大降低,导致血管闭塞风险显著上升,治疗成功率较低[8]。这是因为尿激酶在人体内半衰期仅有12~16 min,有效时间很短,当抵达血栓部位时其活性可能已经明显降低,因而对于血栓的溶解力亦显著减弱,可能使闭塞的血管未能再通或仅能部分再通;另一方面,如果临床经验不足,对于尿激酶剂量控制不好的时候,可能会引起全身纤溶系统激活,诱发出血并发症,严重者可危及生命;同时,未能及时清除的血栓仍有较强的促凝作用,当溶栓制剂停止滴注后,机体内纤溶酶原激活剂的含量会显著上升,引发高凝状态,增加血管再次闭塞的风险。因此,在溶栓过程中应当尤其注意这些病理生理反应,选择恰当的联合溶栓方案。

本研究采用小剂量尿激酶+低分子肝素钙+奥扎格雷钠的联合治疗方案,并在一次性溶栓治疗后继续进行1周的抗凝治疗,结果显示,与常规剂量尿激酶相比,试验组在治疗后不同时间点NIHSS评分显著低于对照组,BI显著高于对照组,而且试验组显著进步的比例显著高于对照组,说明联合方案可给超早期急性脑梗死患者带来更大的临床获益。分析这三种药物的作用机制可以发现,经典溶栓剂尿激酶可通过激活与FIB结合的纤溶酶原来溶解FIB[9];而经典抗凝剂低分子肝素钙则可以在一定程度上恢复和维持尚存在侧支循环的周围缺血半暗带的血流,阻止其进一步延伸,以控制梗死的范围,有效预防大面积梗死的出现[10];奥扎格雷钠为血栓烷合酶抑制剂,可促进前列腺合成酶的活性,有效阻止前列腺素H2生成血栓烷A2,使血中前列腺素浓度升高,催化前列腺素H2由血小板的衍生过程转向内皮细胞,从而抑制血小板的聚集。因此,上述三种药物以不同的作用机制共同发挥溶栓、抗栓作用,有效抑制了急性脑梗死的进展,加速恢复过程,改善预后。值得一提的是,这一结果也说明,急性脑梗死的病理机制并不是以血栓形成的形式单一存在的,而可能是其他多种机制的同时作用或者迟发性反应,如颈动脉斑块脱落、血管炎症、心源性因素等,因此在超早期溶栓过程中,可以采取不同作用机制的药物进行联合溶栓、抗栓治疗,并注意后续的维持治疗,防止血管再闭塞的发生。

在凝血指标方面,随着治疗的进行,2组PT、APTT、TT呈先上升后下降的趋势,FIB水平呈先下降后上升的趋势,而试验组治疗后24,48,72 h时PT、APTT均较对照组有不同程度的延长,FIB水平则显著低于对照组,说明在后续维持抗栓过程中,联合治疗对凝血机制的改善更为显著,这也是神经功能缺损和日常生活活动能力得到有效改善和维持的重要因素之一。

在安全性方面,试验组出血事件的发生率有高于对照组的趋势,但差异无统计学意义;且试验组无死亡病例,对照组有1例因颅内出血而死,说明联合治疗的安全性更好,可能是在超早期联合应用不同机制的抗血栓药物通过不同途径抑制血栓进展,最大限度地降低了大面积梗死的发生率。

综上所述,与常规剂量尿激酶溶栓比较,小剂量尿激酶+低分子肝素钙+奥扎格雷钠的联合方案应用于超早期急性脑梗死,可更为有效和快速地改善神经功能缺损情况以及日常生活能力,且安全性较高,该方案可通过不同途径抑制血栓进展,可以称为个体化治疗的新选择。

[1]李欣,李雯,刘凌云.早期静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中的临床疗效[J].中国老年学杂志,2011,31(10):4926-4927

[2]刘爽,孙雪莲,谷艳.急性脑梗死不同时间的溶栓治疗观察[J].中国医药导报,2010,7(35):41 -42

[3]中华神经病学分会,中华神经科学会.各类脑血管病的诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380

[4]彭斌.急性缺血性脑卒中溶栓治疗进展[J].内科急危重症杂志,2013,19(2):73 -75

[5]喻小红,张临洪.重组组织型纤溶酶原激活物静脉溶栓治疗超早期脑梗死的临床疗效[J].中国老年学杂志,2011,31(8):1315-1317

[6]张国鲁,张微微,黄勇华,等.重组组织型纤溶酶原激活剂联合尿激酶治疗急性脑梗死的临床观察[J].中华老年心脑血管病杂志,2012,14(5):507 -510

[7]饶明俐.中国脑血管病防治指南[M].北京:人民卫生出版社,2007:51

[8]孟雪莲,赵军旗.尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死40例临床分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2012,10(1):116-117

[9]李战辉,何志聪,陈赘,等.小剂量尿激酶、低分子肝素钙和奥扎格雷钠联合抗栓治疗急性脑梗死的临床研究[J].中华神经医学杂志,2012,11(7):713 -716

[10]王开明,韦一玲.尿激酶联合低分子肝素钙溶栓治疗急性脑梗死的临床研究[J].中国医药科学,2013,3(2):71-72