集美大学新校区道路软土地基处理方案比选与可行性研究报告

2014-11-27黄海宏集美大学福建厦门361021

黄海宏 (集美大学,福建 厦门 361021)

1 集美大学新校区道路岩土工程勘察情况

拟建场地位于集美大学内部旧校区以西、高速公路连接线以东,属于亚热带海洋性季风气候区。拟建场地原始地貌属杏林湾港湾滩涂一部分,后由人工围海造地形成,现拟建场地经场平后较为平缓、开阔,地坪标高1.87m~2.39m。

根据钻探揭露,拟建场地地层结构较复杂,地层岩性、厚度和埋藏分布等在横纵向上变化较大。根据地层时代、成因类型、岩性等可将本场地地基土分为7个工程地质层,自上而下分述如下:①层素填土、②层淤泥、③层粗砂、④层残积砂质粘性土、⑤层全风化花岗岩、⑥层强风化花岗岩、⑦层微风化花岗岩。

2 水文地质特征

拟建场地地下水为赋存运移于①层素填土中的孔隙水,属潜水;赋存运移于③层粗砂的孔隙水,属承压水;赋存运移于⑤层全风化花岗岩、⑥层强风化花岗岩及⑦层微风化花岗岩中的网状孔隙、裂隙水,属弱承压水;②层淤泥及④层残积砂质粘性土为相对隔水层。①层素填土含水性、透水性较差,总体上水量不大;③层粗砂透水性及富水性较好,且其厚度及分布范围较大,故其水量较大;⑤层全风化花岗岩、⑥层强风化花岗岩及⑦层微风化花岗岩为弱透水含水层,水量不大。地下水主要接受大气降水下渗补给及相邻含水层的侧向补给,并大致由东北向西南方向渗流排泄。勘察期间,测得各钻孔地下水初见水位埋深0.80m~1.70m,标高0.31m~1.44m;混合稳定水位埋深0.4m~1.40m,标高0.71m~1.84m。根据区域水文地质资料,拟建场地地下水位年变幅1m~2m。

3 岩土工程评价与建议

3.1 岩土体分析与评价

①层素填土:新近回填,该层土尚未完成自重固结,密实度及均匀性差,力学强度低,工程性能差,未经加固处理不宜直接作为拟建物地基持力层。

②层淤泥:流塑,高压缩性,力学强度低,工程性能差,未经加固处理不宜直接作为拟建物地基持力层。

③层粗砂:主要呈中密状,局部稍密或密实,饱和,力学强度较高,可选作拟建物地基持力层。

④层残积砂质粘性土:可~硬塑,力学强度较高,工程性能较好,可选作拟建物地基持力层。

⑤层全风化花岗岩:力学强度较高,工程性能较好,可选作拟建物地基持力层。

⑥层砂砾状强风化花岗岩:力学强度较高,工程性能较好,可选作拟建物地基持力层。

⑦层微风化花岗岩:力学强度高,工程性能好,可选作拟建物地基持力层。

3.2 岩土设计参数

岩土设计参数根据标贯试验成果、轻探试验成果、室内岩土试验等成果,并结合地区工程经验综合确定。其中岩土技术参数重度、压缩模量、变形模量和渗透系数为平均值,抗剪强度为标准值,地基承载力依试验结果和地区经验为特征值。另外,需要说明的是,残积土因受其试验手段和方法的局限性,压缩模量的试验结果普遍偏低,故压缩模量主要根据土工试验结果,结合地区经验综合确定;变形模量则根据标贯试验成果,参照福建省标准《建筑地基基础技术规范》(2003征求意见稿)并结合地区经验综合确定。

综合以上分析可以看到:存在7.5m~14m厚的高压缩性淤泥软土,流塑,高压缩性,力学强度低,工程性能差,必须进行地基处理;且淤泥土层分布及埋深变化较大,并夹有中(细)砂透镜体,均匀性差。

4 软土地基处理常用方法

软土地基处理有许多种不同的方法:如按处理效果可分为临时处理和永久处理;按处理深度可分为浅层处理和深层处理;按处理对象土性划分为砂性土处理和粘性土处理,饱和土处理和非饱和土处理;按处理的方式又可分为化学处理和物理处理等。一般按照地基处理机理进行分类。

综合各种地基处理方法的适用范围和集美大学新校区道路工程勘探和道路设计等情况,以下对抛石挤淤换填法、塑料排水板排水固结法、加筋垫层三种方案的设计和施工进行介绍。

挤淤换填法是依靠换填材料的自重以及借助于其他外力诸如:压载、振动、爆炸、强夯或卸荷(即及时挖除换填体周边处的淤泥)等,使软弱层遭受破坏后被强制挤出而进行的换填处理。

塑料排水板预压法是排水固结法的一种,是将塑料排水板用插板机插入加固的软土中,然后在地面加载预压,使土中水沿塑料板的通道溢出,经砂垫层排除,从而使地基加速固结。

加筋法是在土中加入条带、纤维或网格等抗拉材料,依靠它改善土的力学性能,提高土的强度和稳定性的方法。加筋法已经被广泛的应用于公路、铁路的地基处理中。

5 工后总沉降估算

根据岩土工程勘察报告提供的软土参数对堆填土的工后总沉降量进行了估算,分别按淤泥层后为6m和12m两种计算,交通荷载按等代1m厚度的土计算影响。

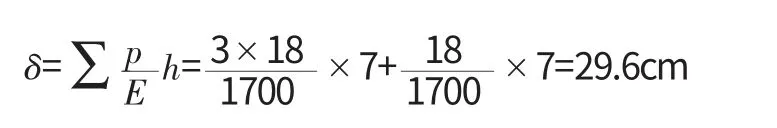

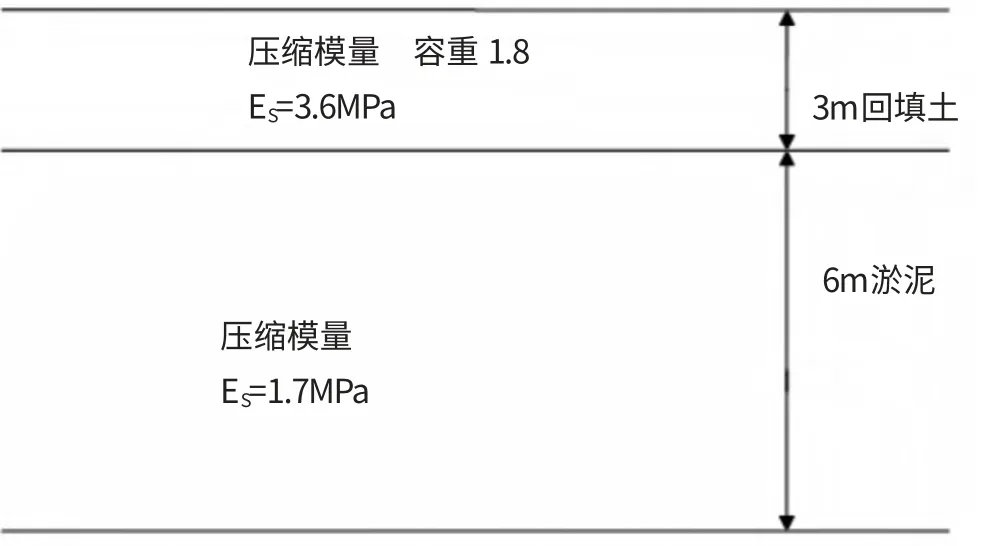

①7m厚淤泥层,3m堆填土。

7m淤泥软土层工后总沉降:

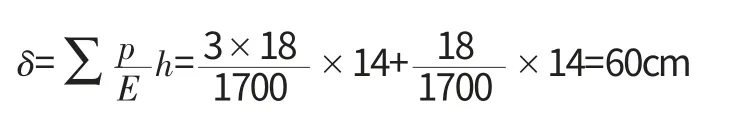

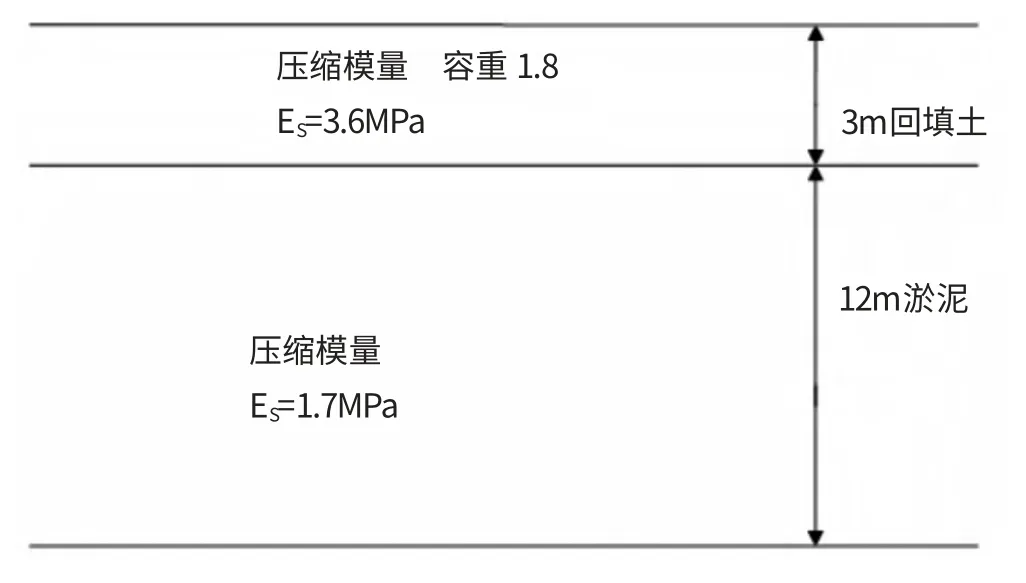

②14m厚淤泥层,3m堆填土。

14m淤泥软土层总沉降:

3m等高堆填土作用下,淤泥厚度改变1m,不均匀沉降差约4.5cm。

6 结 论

综合以上初步分析,得到以下初步结论:地基承载力达到要求;工后总沉降不能过大;工后不均匀沉降不能过大;保证软土地基上的道路和结构物有足够的稳定性。现行的抛石挤淤的办法,只能达到提高管道底部地基承载力的作用,不能显著改善道路路堤的工后沉降。由于道路沿线淤泥层的厚度变化和路堤填土高度的变化,会带来路面纵向和横向的不均匀沉降(初步估算:不考虑堆填土高度变化影响,3m等高堆填土作用下,淤泥厚度改变1m,不均匀沉降差约4.5cm),直接影响路面竣工后的质量和管道的安全。淤泥层厚度大,且分布和埋深变化很大,在堆填土和汽车荷载的外在附加荷载作用下,如不进行有效的地基处理道路会在竣工后的十几年里发生显著的工后沉降,总沉降量将达到40cm~70cm。道路施工重车会造成路面基层破坏。

我校新校区道路施工最终采用了抛石挤淤的处理办法,为了消除不均匀沉降,根据不同的路段选择了不同的抛石厚度,并且在建设的一开始就完成了路基的施工,在建设期间让施工车辆反复碾压,经过2~3年的建设期后,再根据路基的沉降情况进行路基加厚及沥青混凝土面层的施工。我校新校区道路于2008年竣工交付使用,使用至今道路整体沉降了约30cm(每年均进行观测),但是路面面层平整,使用正常,无明显的不均匀沉降及路面开裂缝现象.

[1]GB50021-2001,岩土工程勘察规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[2]GB50287-99,水利水电工程地质勘察规范[S].北京:中国计划出版社,1999.

[3]JTGD63-2007,公路桥涵地基与基础设计规范[S].北京:人民交通出版社,2007.

[4]DBJ13-07-2006,建筑地基基础技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[5]JGJ94-2008,建筑桩基技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[6]GB50011-2001,建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.