黑土忠魂

2014-11-22江洋

江洋

亲身经历了这一刻,亲耳听到了这些事,我的心中波澜起伏,一种挥之不去的情感,久久地萦绕着我,我被他们深深地感动着。

这个他们,是一个群体,甚至是几代人。在人们常说的白山黑水间,在往昔血雨腥风的岁月里、在如今春暖花开的日子中,他们都始终闪耀着忠诚,对党、对祖国、对人民。

“重逢”

吴玉光不会想到,在他牺牲76年后,竟能与只做了一目夫妻的爱人李玉兰“重逢”,而让他“重拾”幸福的是他从未见过、毫无血缘关系的“女儿”刘颖。

1937年夏天,借抗联开会的机会,由抗联领导人周保中、赵尚志等人亲自证婚和主持,抗联第六军四师政治部主任吴玉光与抗联被服厂主任李玉兰结为夫妻。没有宴席,清水代酒;没有新房,帐篷安家。可惜的是,新婚的第二天,新郎即返回了前线部队,不久壮烈殉国。半年后,新娘也在日寇的围剿中被俘入狱。

8年的铁窗生涯,让出狱后的李玉兰与党组织脱离了关系。为了生计,她再嫁成为两个孩子的后妈,不久生下了自己的女儿刘颖。后来的日子里,李玉兰形容自己生不如死:脱离了组织拼命找组织,找到了组织却无法让组织相信自己;动乱年代里,她被诬成了手上有14条人命的叛徒,遭到残酷的批斗、折磨。然而,她始终坚守着信仰和忠诚。临终前,她留下遗嘱:丧事从简,穿自己缝制的抗联军装,与吴玉光葬在一起……

刘颖说,母亲是一位坚强的女性,被俘后遭受日本人的酷刑,手上被钉进钢钎毫不屈服;动乱中挨批斗,叼着死人骨头在“万人坑”前跪一天,却不曾对党有半句怨言。在自己的后一任丈夫去世后,她将他的骨灰与其前妻合葬。她始终自豪自己是一名抗联战士,期待自己“走”的那一天,能寻觅到那远去已久的英灵。

刘颖还了母亲的心愿。

从未见过母亲的前夫,但从母亲那曲折的经历中感受到了抗联先辈的忠诚勇敢,听来的故事在她心中深埋下敬爱的种子。2008年母亲去世后,刘颖放下一切,一心收集整理有关母亲的资料,耗费5年心血,终于采写完成了一部近38万字的纪实著述《忠诚》,由黑龙江人民出版社正式出版。黑龙江省东北烈士纪念馆研究员李云桥女士在著述序中写道:这是“落叶对根的诉说”。“一个普通的平民女性沉重而又轻渺、漫长而倏忽的九十年生命所衍生的一切,也可算作是我们年轻人乃至全民族在其奋争前行过程中的一笔珍贵的财富。”

当又一个春天到来的时候,在曾经洒满抗联英烈鲜血的土地上,在母亲与吴玉光结为连理的密林中,刘颖把母亲的骨灰和从吴玉光牺牲地掬来的一杯黑土,郑重地放在一起,用鲜红的党旗覆盖,让这两颗赤诚的心永远相依……

精神

李敏老人参加了这次“合葬”仪式,因为她和他们曾是并肩战斗的同志。

那年她才14岁,当时叫李小凤。她亲眼见证了他们的爱情:“我看见过他俩去后面的山上,好奇地问他们,干啥去了,怎么不带我?他们笑着哄我说,去套兔子了,带你不方便……”

那次是抗联的一个重要会议,来了许多著名抗联领导人:周保中、赵尚志、冯仲云、李兆麟……会议结束时,首长们决定批准两对抗联情侣结婚,吴玉光和李玉兰是其中之一。李玉兰是李小凤的直接领导,被服厂主任。

那是一段艰苦卓绝的岁月,现在的人无法想象。老人说,时隔不久,由于交通员被俘叛变,被服厂在一天夜晚被日伪军包围。敌强我弱,为掩护落在后面的李小凤,李玉兰被敌人抓住,而李小凤因为掉进了一个雪坑才幸免于难。

李小凤亲眼目睹了战友结婚时的喜悦,也亲眼目睹了他们离别前的不舍;她了解李玉兰后来所遭受的磨难,以及对党的一片赤诚之心;她全力支持了却战友的心愿,支持战友的女儿把这些编写成书。

这次活动,她以90高龄欣然前往。

在简单而庄重的仪式上,面对后人,李敏老人慷慨陈词,失声痛哭,亲手为战友的“合葬”之墓培土。最后,她出人意料地捧出一篮玫瑰花,令在场的人为之震撼一那象征着爱情和浪漫的玫瑰,红得凝重庄严,在这位九旬老人的手上,显得那样充满生机和活力;在春雨沥沥中,又是那么娇艳动人!

就在活动的头天晚上,正在筹备《白山黑水三人行》续集的李占恒老师和我商量说,有一首脍炙人口的红歌《革命人永远是年轻》,是歌剧《星星之火》的主题歌,而这部歌剧就是反映抗联战斗生活的,剧中的主人公李小凤原型就是李敏老人。他想利用这次机会,请李老把那首歌的歌词誊抄一段,将来收进书里。

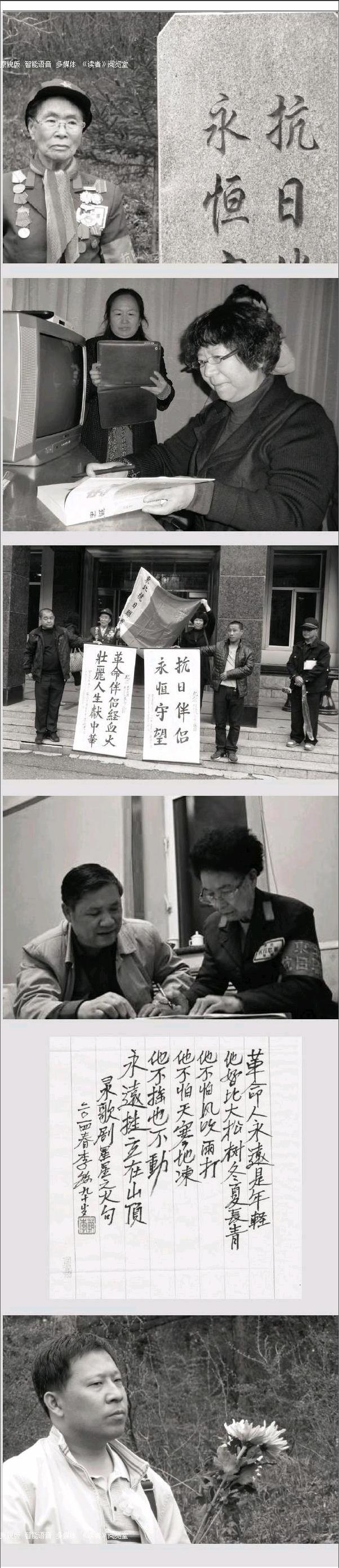

于是,我们抱着试试看的心情,来到李老休息的房间。在外面的会客室里我们见到了刘颖,说明了来意。刘颖说,李老今天很兴奋,刚刚躺下,肯定没有睡呢!她要我们稍等,随即进了里间卧室通报。不一会儿,李老穿着睡衣出来了。问清我们的来意后,她痛快地答应了。我们马上拿出事先准备好的笔和纸,请她誊写。随后,我在一旁准备照相。让人没想到的是,李老见要给她照相,马上停下笔来,说:“你们等等。”立即返回卧室。不一会儿,老人身着当年抗联的灰色军装出来了。身边的工作人员告诉我,多年来,老人只要参加重大活动或接受别人的采访、照相,她一定要郑重地穿上抗联军服!

老人按照我们的要求一笔一划地认真誊写,精神状态十分饱满,一边写还一边唱了起来:

革命人永远是年轻,

他好比大松树冬夏长青,

他不怕风吹雨打,

他不怕天寒地冻,

他不摇也不动,

永远挺立在山顶……

老人一气誊抄了4遍,还问我们:“还有吗?我不累!”

从老人的身上,我看到了什么叫“精神”!

有的人活着,可他已经死了,因为他没有精神;有的人年轻,可他已经老了,因为他没有精神;有的人富贵并享受,可他已经心力不堪了,因为他没有精神。

精神,曾经是我们一代又一代人的生命支柱,可不知从什么时候开始,我们贬低了它,污浊了它,淡漠了它,从而导致我们信仰缺失,行为迷茫,理想虚无。

而今,在这位曾经历过大恨大爱、九死一生的老人面前,那种坚毅不屈的精神震撼着我,让我不得不重新审视自己的人生……

老人说,她曾经的心愿是为每位抗联老战士立一块碑,让后人记住他们。“可是碑我立不起了,现在价钱太贵了。我买了一车石头,我要为他们每人立一块石头,刻上他们的名字。”“只要我还有一口气,我就要奔走呼吁,我们是抗联战士,我们的抗日从1931年就开始了!”

老人身边的工作人员告诉我,几年前老人亲手整理出100多首抗联歌曲,已经出版了《东北抗联歌曲集》。老人出门走路从不用人搀扶,最不喜欢别人说她老。

我依傍在老人身边,感觉她虽然瘦小羸弱,却洋溢着一股凛然正气。这是一棵常青树,这是一棵不老松;这是一支望不到头的队伍,这是一座行走的纪念碑!

“曾经沧海难为水,除却巫山不是云。”人生其实可以很壮阔。

传承

带岭是黑龙江伊春南部一个偏远的林区。如今,这里的人们已经不再以伐木为业,而是响应国家的转型政策,开展“林下经济”,生活水平不高,却挺殷实。带岭宾馆是个小招待所,曾接待过朱德、刘少奇等许多党和国家领导人,因为带岭当时是一个重要的林业基地。

那天,这里突然聚焦了来自四面八方的宾客,他们大都是热衷于抗联研究的志愿者,也有不少抗联的后人:赵尚志的侄女、宋铁民的侄女、冯仲云的侄孙……

在这些人中,有一位年轻人受到大家的尊敬,他叫卢德峰,是哈尔滨铁路公安处的一名普通干警。

带岭党史办的同志介绍说,正因为有了卢德峰,才有了今天的活动;也因为有了卢德峰多年的史料收集和研究,才有了带岭抗联活动历史的留存。这个貌不惊人的年轻人,为什么对抗联研究如此钟情?

他的回答很简单:因为崇敬!

他从小就生长在带岭,从老人们的讲述中,从学校的课堂上,他知道了自己的家乡在那个年代曾发生过如此多可歌可泣的爱国壮举。当强敌铁骑来犯,当百姓流离失所,当民族陷入危难,有这样一大批英雄儿女挺身而出,用热血和生命担当起救亡的重任。

这是一座新的长城!不同阶层、不同群体汇聚在抗日的大旗下,在“不愿做奴隶”的呐喊声中拧成一支宁死不屈的队伍,保家卫国。

正是这些,感染和激励了一个当时只有24岁的青年。10年里,他牺牲大量个人时间,翻山越岭,踏勘抗联遗迹,考证抗联史料,行程万余公里,自费3万多元,从历史深处厘清了带岭抗联的真实面貌,一部30多万字的专著《碧水青山映丹心——带岭抗日风云录》,成了带岭抗联斗争史的权威读本。如今,这个年轻人依然在为传扬带岭抗联历史奔走着。

还有一位叫侯听的年轻人,活动期间,他给我拿来一摞厚厚的书稿,是他多年来整理的抗联第88国际旅资料。为此,他辞去了工作,倾尽了所有。他说,书稿已经审查通过,可惜没钱没出版,因为他已经山穷水尽了。

但他依旧精神昂扬地为弘扬抗联精神而奔走。参加活动的那天,他也穿上了抗联军服,朝气蓬勃地和那些老同志一起高唱由李敏老人整理的《八十八旅之歌》……

还有那位黑龙江省东北烈士纪念馆的研究员李云桥女士,一位文静的学者。她亲自帮刘颖审订了书稿并为之作序。她告诉我,抗联精神是中华民族不甘外辱、自强奋争精神的缩影,她愿意倾尽全力,为抗联精神的弘扬鼓与呼!

还有黑龙江省人民出版社的李智新编辑、带岭老区发展促进会的李春野老人……在这片黑土地上,竟有这样多热衷抗联历史研究、追随李敏老人为抗联呐喊的人们,这是怎样的一种忠诚啊!

回望带岭,眼前一派郁郁葱葱的景象。谁能想到,这里曾经血雨腥风,无数先烈血染山河。

有一种精神,叫做义无反顾。刘颖说,我相信,抗联的后代们也会这样!