抚仙湖北岸万亩湿地建设对近岸水域水生态影响的初步研究

2014-11-19孔德平赵海光杨发昌范亦农

孔德平,赵海光,杨发昌,范亦农

(云南省环境科学研究院,云南省高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室,云南昆明650034)

高原深水湖泊湖滨带的人工湿地建设,在湖滨带基底修复、植物配置与均匀布水方面,与浅水湖泊湿地建设有着相似的特点。但深水湖泊湖滨带由于其岸线平直、地形地貌与地质条件的特殊性,使其湿地恢复与建设又与浅水湖泊不同,相关的理论研究和实例应用正在逐步开展。抚仙湖作为云南省九大高原湖泊中水质良好型湖泊的典范,其北岸万亩湿地建设对近岸水域水生生态影响的初步研究,将对高原深水湖泊湖滨带湿地建设在保护高原深水湖泊水生生态安全方面的研究提供数据支持。

1 抚仙湖及万亩湿地建设概况

抚仙湖位于云南省玉溪市境内,居滇中盆地中心,距昆明市东南60km,流域地跨澄江、江川和华宁三县,有隔河与星云湖相通。地理位置为北纬24°21'28″~ 24°38'00″,东经 102°49'12″~ 102°57'26″。抚仙湖属于南盘江流域西江水系,流域面积674.69km2,水 域 面 积 约 216.6km2,湖 长 约31.4km,湖最宽处11.8km,湖岸线总长100.8km,最大水深158.9m,平均水深95.2m,相应湖体水量约206.2亿m3。占云南省九大高原湖泊总蓄水量的72.8%,是我国最大的深水型淡水湖泊。

为了将抚仙湖北岸湖滨区建设成北岸污染径流末端水质净化设施、生态类型丰富的湖滨生态屏障和世界知名、中国一流的国际湖泊型景观湿地,玉溪市政府拟在抚仙湖北岸建设万亩人工湿地。该项目区位于玉溪市澄江县抚仙湖北岸,南临抚仙湖,北望澄江县城,新环湖 (澄川路)和老环湖路连通东西,具体为西起抚仙湖北岸750码头,东至上村河片 (樱花谷);南起《云南省抚仙湖保护条例》中最高蓄水位1722.5m线,北至新环湖路以上区域外延100m范围内,湖岸线16.8km,总面积753万m2(1.13万亩)。

2 研究方法

2013年11月—12月,系统查阅相关文件、资料,先后对抚仙湖北部湖湾进行了3次现场调查。

2.1 调查点位选取

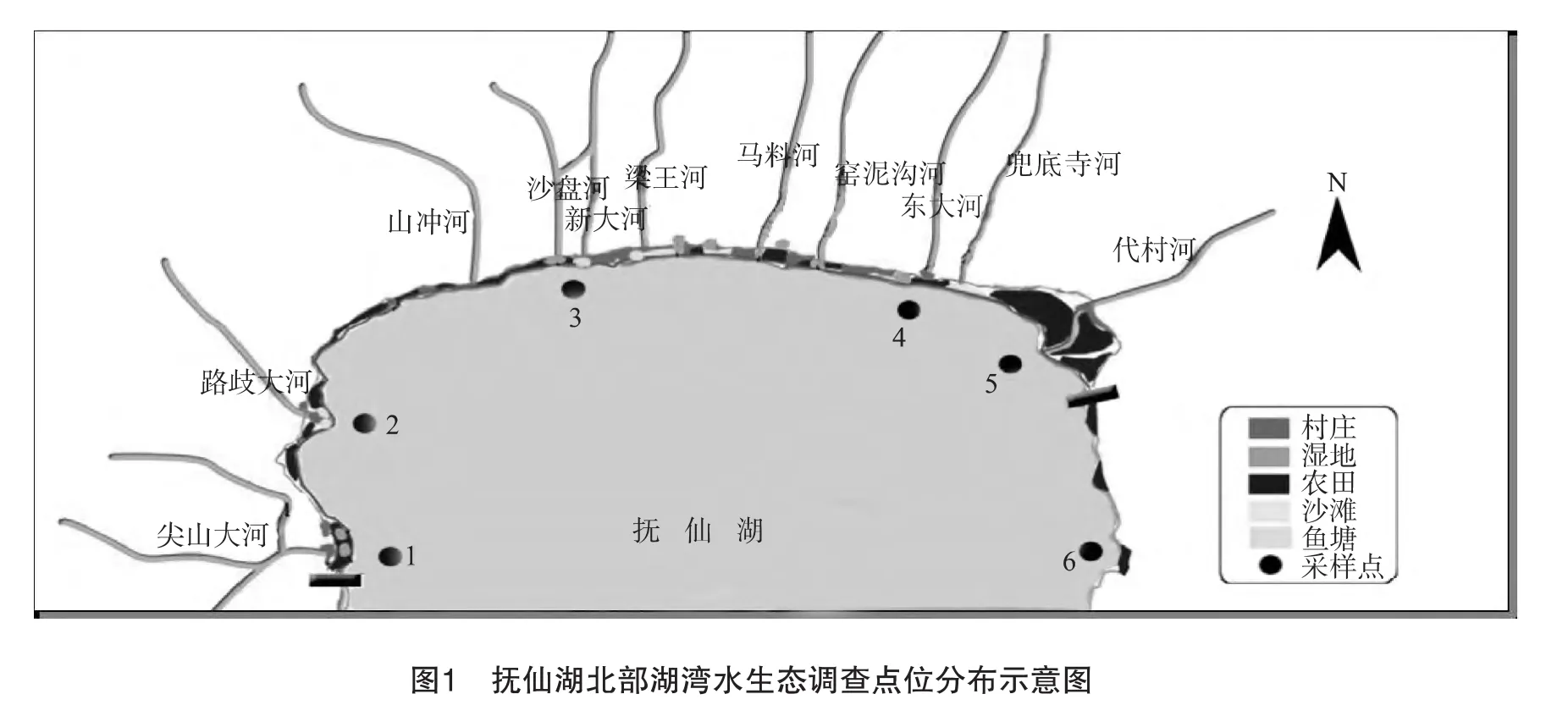

在抚仙湖北部湖湾共布设6个采样点,进行浮游生物和底栖动物的现场调查。采样点的位置:1号采样点位于尖山大河河口附近,2号采样点位于路岐大河河口附近,3号采样点位于沙盆河河口附近,4号采样点位于东大河口附近,5号采样点位于代村河河口附近,6号采样点位于樱花谷附近。各个采样点与岸边的垂直距离均为50m,采样点的详细位置见图1。

2.2 大型水生植物调查方法

调查时主要考虑河口和湖湾处,根据实地情况分别设置样点进行水生植物调查。调查大型水生植物种类、分布、生物量。根据水生植物的分布情况(分带和覆盖率),选数条具有代表性的断面,在所设断面上均匀设置样点,进行样方采样:挺水和浮叶植物样方面积一般采用1×1m2,植株稀疏群落 (<100株/m2)采用2×2m2,植株密度大 (>100株/m2)采用0.5×0.5m2样方;沉水植物样方面积为0.5×0.5m2。

2.3 浮游植物调查方法

浮游植物定性样品用25号浮游生物网在水面捞取,带回实验室作活体观察;定量样品取表层水和水面下0.5m处水各5L,混合均匀,取混合水样1L,加鲁哥氏碘液固定。带回实验室,移入沉淀器,静置24h后,吸去上清液,定容至30ml。用血球计数板在显微镜下分属计数。具体参照文献[1]和 [2]的方法进行采样分析。

2.4 浮游动物调查方法

浮游动物研究的选点与浮游植物相同 (图1),用13号和25号浮游生物网采集定性鲜活及固定标本;在0.5~1m水层深度范围内,采集定量水样1000ml,经固定、浓缩为30ml,用0.1ml和1.0ml计数框,分别计数原生动物、轮虫、枝角类和桡足类。调查浮游动物种类及分布区域。

2.5 底栖动物调查方法

底栖动物研究的选点与浮游植物和浮游动物相同 (图1),用改良型1/16m2彼得逊采泥器进行采集,泥样经40目的铜筛筛洗后,置于解剖盘中现场分拣并将标本用10%的福尔马林固定,带回室内分析物种组成,换算出单位面积个体密度和生物量。

2.6 鱼类调查方法

鱼类标本的采集方法为虾笼捕捞。洗净粘附在鱼体上的泥沙和粘液等污物后,用10%的福尔马林溶液固定,在实验室鉴定并分析鱼类群体结构:①测定渔获物中各种类的数量组成和重量组成,即从抽取的样品中分种类称取总量 (以kg为单位),计算尾数;②测定鱼类体长和体重的组成。

3 研究结果

3.1 水生生态系统现状

3.1.1浮游植物

本次调查共计采集浮游植物7门43属60种。其中蓝藻门11属15种,绿藻门19属27种,硅藻门8属12种,甲藻门2属2种,金藻门1属2种,隐藻门1属1种,裸藻门1属1种。

各点位分布浮游植物种类数和种类组成差异不大。其中水华束丝藻、双生幅囊藻、小转板藻、椭圆卵囊藻、微小四角藻、平卧新月藻、分歧锥囊藻、梅尼小环藻、具星小环藻、角甲藻等,几乎在所有样品中均为常见种类。

各个点位藻类细胞数量在2.1×105~4.7×105cell/L,平均为3.3×105cell/L。其中梅尼小环藻、具星小环藻、小转板藻、微小四角藻最多,分歧锥囊藻、假鱼腥藻、椭圆卵囊藻、平卧新月藻、角甲藻、双生幅囊藻为次。水华束丝藻在定性样品中为优势种类,但在定量样品中并不多,也不常见,可能与采样有关。裸藻门的种类在定量样品中未见。

3.1.2 浮游动物

本次调查共发现浮游动物15属16种。其中原生动物4属4种,轮虫6属7种,枝角类2属2种,桡足类3属3种。其中纤毛虫、长肢多肢轮虫、长额象鼻溞和剑水蚤桡足幼体为优势种。总的浮游动物密度为517~2233ind./L,平均1234±567ind./L,代村河口较高,尖山河口较低。

3.1.3 底栖动物

本次调查各点底栖动物的平均密度为149.3ind/m2,其中寡毛类密度为42.7ind/m2,节肢动物密度为5.3ind/m2,而软体动物密度相对较大,达到101.3ind/m2。就不同点位而言,东大河口的底栖动物密度最高,为384ind/m2;代村河口和樱花谷的较低,分别为48ind/m2和32ind/m2。平均生物量 (湿重或带壳湿重)为19.5g/m2,软体动物占优势,达18.9g/m2,节肢动物和寡毛类所占比例很小。

3.1.4 鱼类

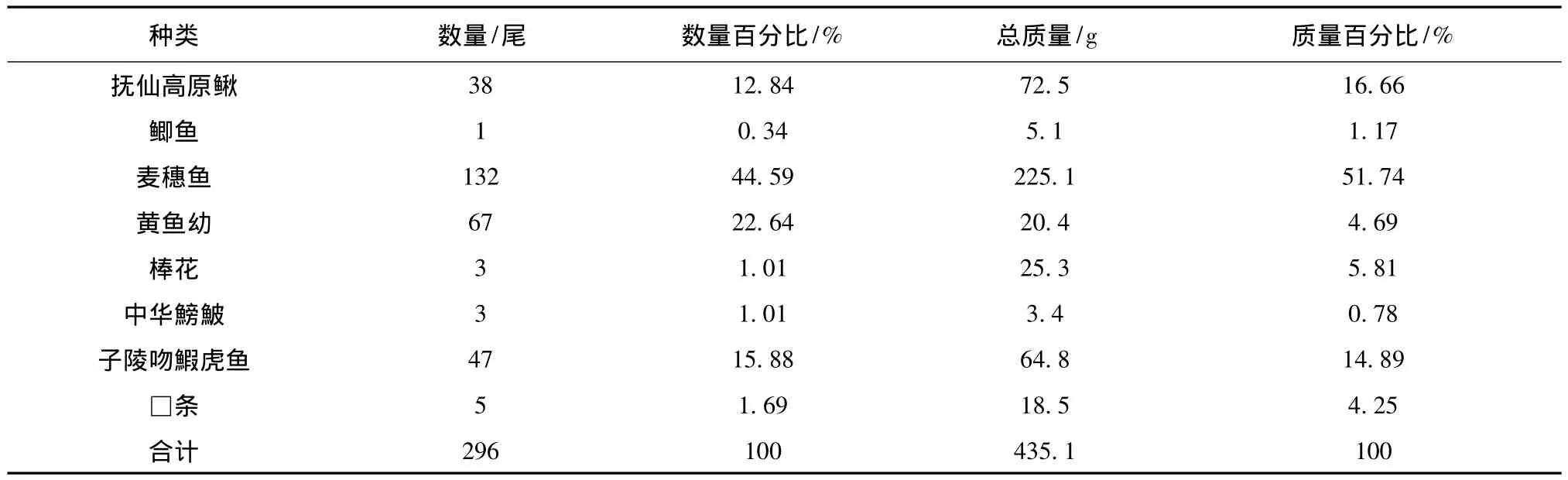

本次调查采用虾笼捕鱼的方式,在抚仙湖北岸附近水域共计捕到鱼类296尾,隶属于2目3科8属8种。其中,抚仙高原鳅和鲫鱼为土著种,其余6种均为引入种。

3.1.5 大型水生植物

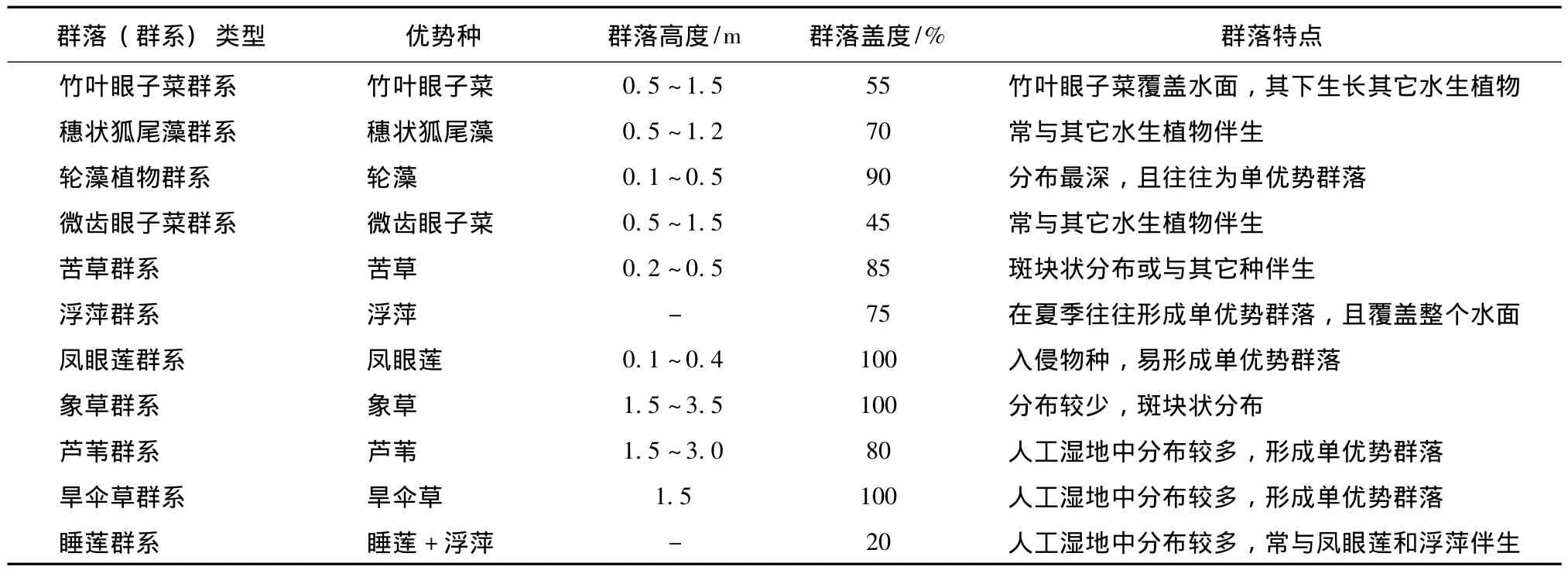

由于抚仙湖北岸湖床崎岖不平且较陡,水位较之前有所下降,其水生植被的结构以沉水植物为主,仅有少量的挺水植物生长于湖边;漂浮和浮叶植物群落主要生长于入湖河口的人工湿地中。本次调查抚仙湖主要的大型水生植物群落见表2。

表1 抚仙湖北岸渔获物数量和重量百分比

表2 抚仙湖北岸湖滨带大型水生植物群落特点

3.2 北部湖湾水生生态对于湿地建设的响应

目前抚仙湖北岸已经建成了广南营-沙盆河人工湿地、镇海营东沟人工湿地、小百祥人工湿地、马料河人工湿地、窑泥沟人工湿地、新河-洋潦营沟人工湿地和东大河口人工湿地等。上述湿地均位于入湖河口附近区域,面积较小,呈点状分布于抚仙湖北岸。现有河口人工湿地的运行结果表明,高原深水湖泊入湖河口人工湿地对于净化入湖河水,截留入湖营养物具有重要的作用;但是,由于干湿季分明的气候,加之各条河道沿线诸多的农田需要提水灌溉,因此常常出现旱季湿地无进水,雨季湿地水漫流的现象。因此,抚仙湖北岸拟进行的万亩湿地建设,其消纳径流带来的营养物的能力大大提高,但同时,大面积的湿地建设后,北岸地形地貌的改变、基底类型的变化、植被群落的变化,乃至栖息于此的动物群落亦将发生变化,这些变化对于未来抚仙湖水生生态的影响,仍难以预测。

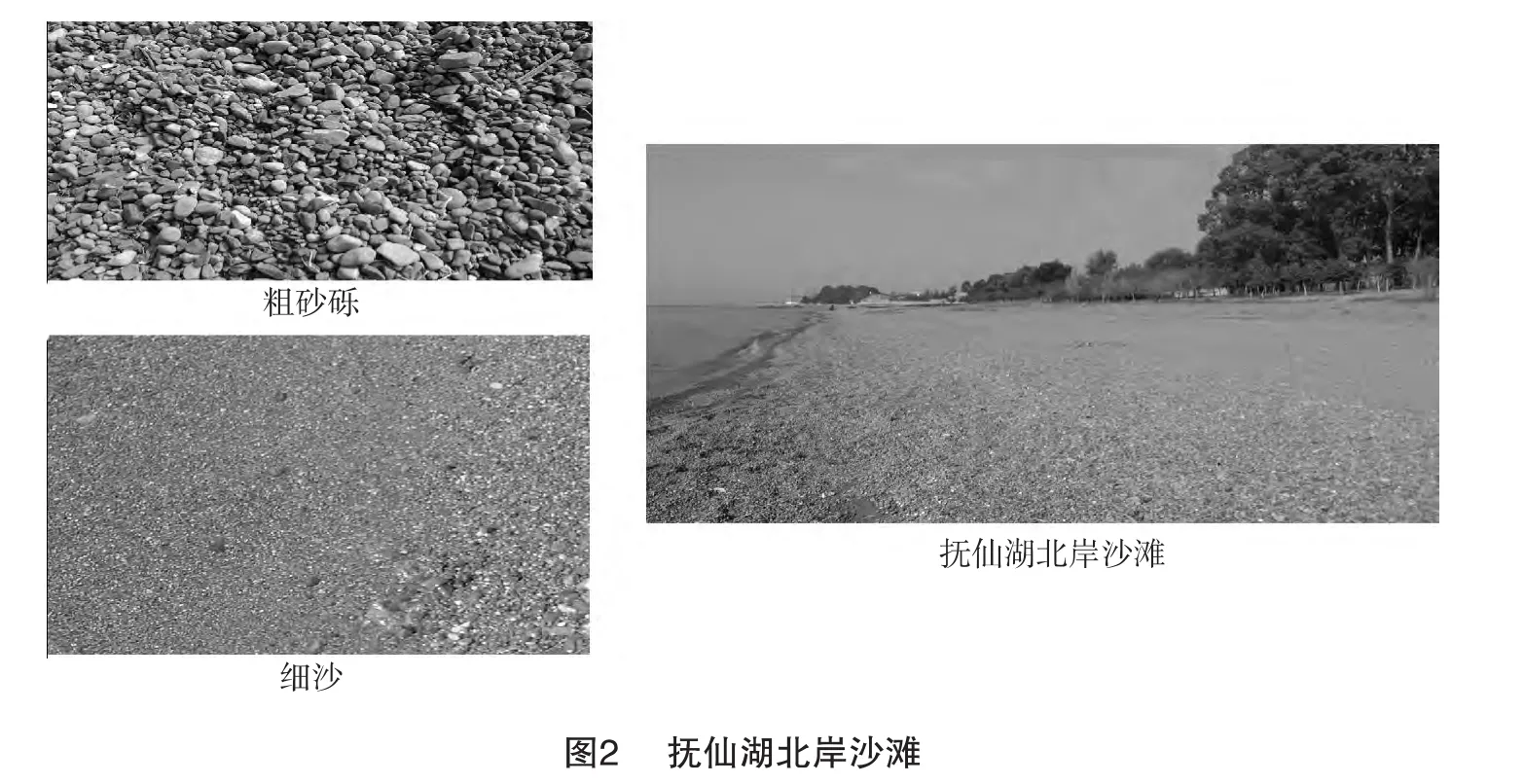

湿地建设施工过程中,工程机械动土造成的岸带泥沙流失,将不可避免地由于雨水冲刷或河流径流而进入北岸附近的湖泊水体中,颗粒物降低了湖水的透明度,将对北岸附近水体中的沉水植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物和鱼类带来影响。少量颗粒物入湖,增加了这些水生动物的饵料,但是,如果大量的泥沙被冲入湖泊,将对岸带附近生存的底栖动物、浮游动物和鱼类带来严重的影响。因此,现有的沙滩和砾石滩 (30~60m范围),是湿地建设扰动造成的颗粒物入湖的天然生态屏障。

4 结论

本研究基于2013年冬季抚仙湖北部水域水生态的现场调查,结合历史文献资料,初步研究了湿地建设对北部湖湾水生态的影响。此次研究受到调查时间和调查范围的限制,更加精确的影响预测结果,应当基于进一步的周年性、全湖范围的水生态调查,结合湿地建设方案,综合考虑气候、水文地质、地形地貌及目前北岸污染负荷的现状。

高原深水湖泊湖滨带湿地的建设与管理,目前还处在探索阶段。为了更好地保护抚仙湖水生生态安全,建设方案应尽量保留原有的优良基质 (沙滩砾石滩),构建乔、灌、草共生,阶梯式净化且后期维护简便的偏自然型的深水湖泊湖滨带湿地。

[1]章宗涉,黄祥飞.淡水浮游生物研究方法[M].北京:科学出版社,1991.

[2]胡鸿钧,魏印心.中国淡水藻类 [M].北京:科学出版社,2006.