高职院校中药制药技术专业人才培养方案探析

2014-11-12白而力宋金玉

白而力,宋金玉

(山西药科职业学院,太原 030031)

医药工业是关系国计民生的重要产业,是培育发展战略性新兴产业的重点领域。国家《医药工业“十二五”发展规划》提出“十二五”期间医药工业总产值年均增长20%的发展目标,同时提出要加强人才队伍建设,要培养大批面向生产一线的高素质技术技能人才,为医药工业转型升级提供人才保障。[1]本文从人才需求入手,探索新型中药制药技术专业人才培养方案。

一、人才培养现状及未来需求分析

国家统计局数据显示,2007年至2011年底,全国中药制造企业数量由1889家增长到1921家,从业人数由42万增长到50万,工业总产值由1584亿元增长到4262亿元,增长率由23.03%增长到37.98%。截止2011年底,山西省药品制造行业企业达到132家,工业总产值达到102亿元,增长率由2005年52%增长到108%,远远超过全国平均增长率。从近5年的情况来看,中药制造业呈现出强劲的发展势头,正在以较大的增幅持续发展。

“十二五”期间,山西省委省政府提出了“振兴晋药战略”,努力把中药资源大省转变为中药经济大省。“振兴晋药战略”的实施和新版GMP认证的颁布,必将带动对高素质技术技能制药人才的旺盛需求,为专业发展提供了广阔空间。《2012-2016年山西医药行业市场调研及投资分析报告》显示,未来5年内,山西省中药制造行业共需增加专业技术人员8000余人。作为省内唯一一所开设中药制药技术专业的院校,山西药科职业学院对中药制药专业技术人员的培养有着义不容辞的责任,其建设和发展对省内中药制造行业人才培养起着至关重要的作用。

二、重构人才培养方案

(一)明确思路与目标

中药制药技术专业通过几年的建设,在“贴近生产、贴近工艺、贴近设备”的思想指导下,确定了专业定位:为药品生产企业培养从事饮片生产、提取物生产、中药制剂生产、设备使用、调试及质量控制等技术应用性人才,明确了岗位职责。针对岗位能力需求,专业人才培养总体目标为:熟悉制药设备使用与调试、药品生产质量管理规范(GMP),掌握中药制剂生产工艺与技术,以及药品生产过程质量控制及技术。所以,专业的知识能力结构体现在“设备使用”、“规范应用”、“制药生产”和“质量控制”4个学习领域群,而“设备使用”、“规范应用”、“制药生产”和“质量控制”的融合,即构成了专业的核心能力。[2]专业核心能力的培养,是在对课程体系进行解构与重构的基础上,通过职业素养养成、专业技能训练、职业综合技能训练的实施得以实现。因此,在专业建设中,围绕中药制药技术专业核心能力的培养,通过构建和实施新型的人才培养模式,通过校企合作与深度融合,实现人才共育、过程共管、成果共享、责任共担;并以项目为载体,做学互动进行职业技能训练,从而使毕业生在职业道德、专业技能、职业素质等方面得到行业和社会高度认可。

(二)构建“321工学交替”人才培养模式

在专业建设指导委员会的统领下,依据融知识、技能、素质于一体的课程教学要求,科学调整理论课与实践课课时比例,合理安排校内外教学地点,建立由校企双方构成的教学团队,构建“321工学交替”人才培养模式。

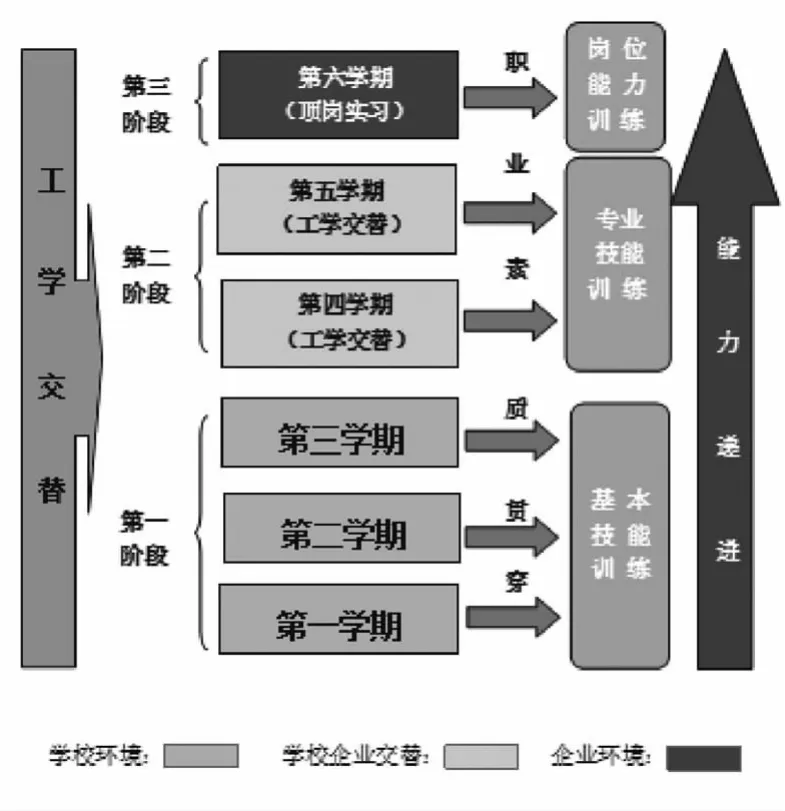

“321工学交替”人才培养模式即在高职3年6学期的教学中,第1、2、3学期在校内完成公共基础课,培养专业基础知识及基本技能。第4、5学期,依托校内外实训实习基地,以岗位技能项目为教学任务,开展工学交替及综合实训,实现教学过程与工作过程的结合,掌握制药专业技能。第6学期,依托校外实训基地,开展生产性顶岗实习,培养岗位技能,详见图1。

图1 “321工学交替”人才培养模式

(三)配置校内外优质教学资源

为满足人才培养模式对教学资源的需求,搞好“双师型”教师培养,完善能适应工学结合教学要求的实训、实习条件,为培养合格高素质技术技能人才创造良好条件。

进一步优化“教室有车间、车间似教室,教师似师傅、师傅是教师,学生是员工”的工学结合环境,培养制药企业岗位所需高素质技术技能人才,实现人才培养与企业职业岗位的无“缝”对接。

校内实训基地建设以现有实训条件为基础,补充和完善实训设备,注重实训内涵建设,建成集实训、职业技能培训与鉴定、师资培训、技术服务等多功能的综合实训中心。

校外实训基地建设按照“厂中校”的思路,以技术服务为着力点,校企共赢为纽带,选择管理规范、生产科学、效益显著的山西黄河中药有限公司等5家制药企业为合作伙伴,在工学交替、顶岗实习、专任教师企业锻炼等方面精心设计与组织,使其发挥校外实训基地的技能实训和职业素质培养的双重功能,实现校企合作育人、合作就业。

(四)加强工学交替和顶岗实习

按照工学交替和顶岗实习校企共管制度要求,加强工学交替和顶岗实习运行管理、制度管理及考核评价工作,推行车间分段考核,校企综合评价的测评办法,做到实习的计划落实、指导教师落实、企业落实、岗位落实、待遇落实、考核落实和教学标准落实;抓好工学交替和顶岗实习的前期准备、初期安排、中期检查、后期总结“四个环节”,确保学生顶岗实习的时间和质量。

运行管理:成立工学交替和顶岗实习领导小组,落实实习“双导师”制(本专业实习教师、企业实习指导教师),校企共同制定工学交替和顶岗实习计划,企业车间落实工学交替和顶岗实习任务,实习领导小组负责工学交替和顶岗实习的安排和监督管理工作,做好顶岗实习工作总结和经验交流。

考核评价:推行车间“分段考核”、校企“综合评价”的考评办法。按工学交替和顶岗实习教学标准要求,学生完成工学交替和顶岗实习任务方可评定成绩;分段考核由所在车间给予分段工学交替和顶岗实习成绩认定;学生完成全部顶岗实习任务,撰写实习报告或毕业(设计)论文,方可参加由学院与企业组织的综合测评。综合测评可采用小型答辩、口试、笔试或其他形式灵活进行。

三、完善课程建设

(一)完善专业课程体系

在专业建设指导委员会的指导下,建立由教师及课程建设专家、企业一线技术人员、行业专家组成的课程体系开发小组,深入药品生产企业进行调研,根据职业岗位所需的素质、知识、技能,遵循教学规律,设计和重构基于工作过程的课程体系,使中药制药核心能力和职业技能融汇其中。

基于“工作过程”课程体系构建以中药生产工作过程为主线,以能力为本位,按工作环节组建课程,以培养学生的基本素质为基础,注重行业通用能力培养,着力职业岗位能力训练。该课程体系的课程结构包括基础素质课程、行业能力课程、岗前能力课程、岗位能力课程和拓展能力课程5部分。中药制药技术专业课程体系见图2。

图2 中药制药技术专业课程体系

进一步深化校企合作,加强实习基地建设,建立完全满足工学结合的“拟岗锻炼、专业实践、岗位学习、顶岗实习”四位一体的实践教学体系,通过校内多阶段、多形式实训和校外实习基地的工学交替、顶岗实习,使实践教学时数占教学总学时数的60%;丰富实践教学的内容和形式;创建层层递进的实践教学环节;建立健全实践教学保障体系。培养中药制药技术专业学生的职业道德素养和岗位工作能力。

(二)课程标准建设

根据职业岗位所需的知识、技能与素质,结合职业标准,确定课程目标及项目任务的知识、技能等教学内容,提出初步的课程标准方案,再与行业专家、技术骨干共同修改、讨论确定课程目标和内容,确定课程在专业人才培养目标和课程体系中的地位、作用、任务及采用的教学方法和评价体系等。然后按课程定位、课程任务、课程目标、课程内容、教学建议、评价建议、课程资源的开发与利用、参考书的选用、授课计划与学时分配等要求编制课程标准,并根据专业建设指导委员会专题研讨意见建议,组织行业专家、企业骨干和教师对项目任务课程标准进行修订,付诸实施。

(三)专业核心课程建设

成立由专业教师、行业企业专家、企业技术骨干组成的课程开发工作组,从“设备使用”、“规范应用”、“制药生产”和“质量控制”核心能力分析入手,建立“设备使用”、“规范应用”、“制药生产”和“质量控制”相融合的4个学习领域群。依据职业岗位工作要求,以制药企业岗位实际应用的技能、工作过程中所需的素质和知识为主线设计教学内容。以学生为主体、教师为主导、项目为载体,师生互动,设计教学手段、教学方法与教学场景。同时,校企双方人员共同编写项目任务教学实施方案,开发教学课件,制订项目任务课程的知识、技能、素质评价标准,建设试题库、技能库,规范课程教学与学生考核;为强化学生职业能力培养,以校内生产性实训基地为平台,融教室与车间合一、老师与师傅合一、学生与徒弟合一、作业与产品合一,在真实职业情境中实施教学,课程技能训练时间大于或等于50%。

[1]王翰华.高职院校中药制药技术专业应用型人才培养模式探究[J].中国中医药信息杂志,2012(4):42-43.

[2]丁振铎.中药制药技术与制药设备课程整合研究[J].黑龙江医药,2013(2):55-56.