*宋代版刻楷书对中国书法创作风格的影响

2014-11-01刘元堂

刘元堂

(1.山东大学儒学高等研究院,山东济南250100;2.南京艺术学院美术学院,江苏南京210013)

中国版刻书法,肇祖于李唐,奠基于五代,盛行于宋,旁及辽、西夏、金,延袤于元、明、清,时间跨度约为1300多年,甚至在西方印刷术逐渐盛行的晚清、民国仍在延续。凡物之初,无不简朴。唐代版刻书法处于初期阶段,主要运用于佛经和民间用书,水平不高。五代时期,版刻书法开始运用于儒家经典的刷印,写刻精良。惜国祚不久,无深入发展。宋代是中国版刻书法发展最为辉煌的时期,版刻楷书也随之达到巅峰状态。北宋和南宋早期的版刻楷书,字体和刀法主要法乳欧、颜、柳等唐楷,自我面貌不显。南宋中后期,版刻楷书的刀法特征开始日趋明显,刀法方楞,横画末端的凸起三角形等典型特征开始形成。

版刻书法本是经写本书法雕版印刷而来,版刻书法可以看作对写本书法的“二次”乃至“三次”创作。写本书法对版刻书法的影响不言而喻。“二次创作”主要是刻工的镌刻,“三次创作”则可以看作印工的刷印。进行二次创作的刻工以刀代笔,以刀锋来表现笔锋,工具不同,载体不同,必然会对写本书法进行某些程度的改变。版刻书法一经形成,在它被当做范本时,又不可避免地会对写本书法产生影响。比如写手在写样时,要考虑到刻工的镌刻方便,不得不将笔画的形状按照版刻书法的形状书写。版刻楷书特有的横画末端凸起夸张的三角形,本来是不符合笔法自然应带规律的,但为了便于镌刻,写手写样时也写作这种形状。而一些文人书家,则将某些版刻书法特征加以强化,从而变为自己颇具个性的书法面貌。

正如藤枝晃先生所说:“早期的印刷品,都要被当作制作写本的标准本,所以必须使用正确的字体,一般都使用楷书书写。”①自宋代雕版印刷大兴开始,童蒙教育不免要以版刻书籍为教材。版刻书籍大都是官方允许使用的严肃字体,端正谨严,美观统一,对读书者尤其学童有着潜移默化的影响作用。甚至以其为字帖,进行临摹和学习。因此,版刻书法不仅书写内容有承载文献传播之功,其艺术性对书法史的发展也起着巨大的推动作用。

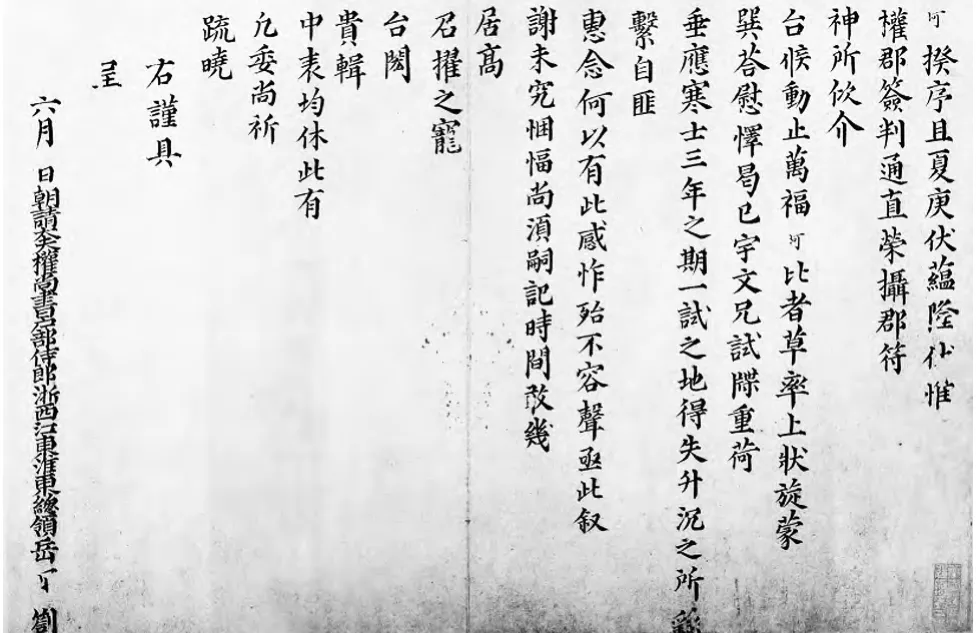

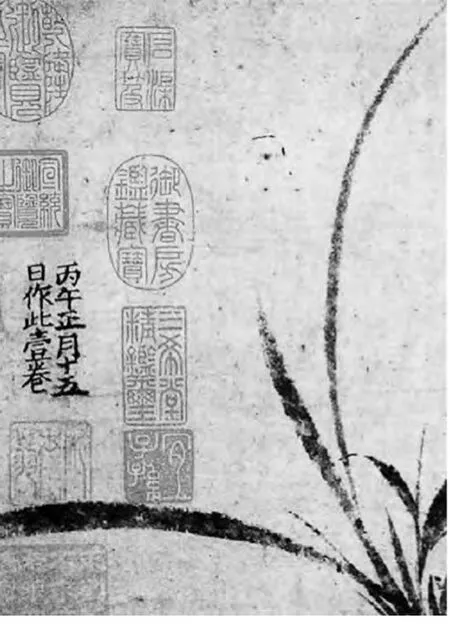

相对而言,宋代版刻楷书大都出自名手良工,刷印精美,焕然如法帖,对宋代书法学习者所产生的影响功不可没。表现在知名书家身上,他们不仅在幼时可能接受过版刻书法的潜移默化,成年后在缮写自己或师友著作底稿时,也要遵循版刻书法的一些特有规律。时间既久,日常书写不免带有浓厚的版刻书法意韵。以岳珂为例,北京故宫博物院藏有其楷书《郡符帖》(图 1),纸本,纵 30.3 厘米,宽 49.5 厘米。虽为宋代信札“劄子”格式,但书法具有典型的版刻书法特征,一部分横画的末端写成三角形,与南宋中期两浙地区扁平一路版刻楷书风格极其接近,尤其最后的一行衔名更是如此。联系到岳氏曾将自著《玉楮诗稿》八卷手书上版,不难看出其与版刻书法之间的密切关系。又如宋末著名画家郑思肖②。其代表作《墨兰图》的落款“丙午正月十五日作此一卷”(图2),用笔、结体完全模仿版刻书法特征,较早开创了以版刻书法题写画款的先河。直至今天,这种题款方式还被许多画家所采用。

图1 岳珂写本楷书《郡符帖》

图2 郑思肖《墨兰图》(局部)

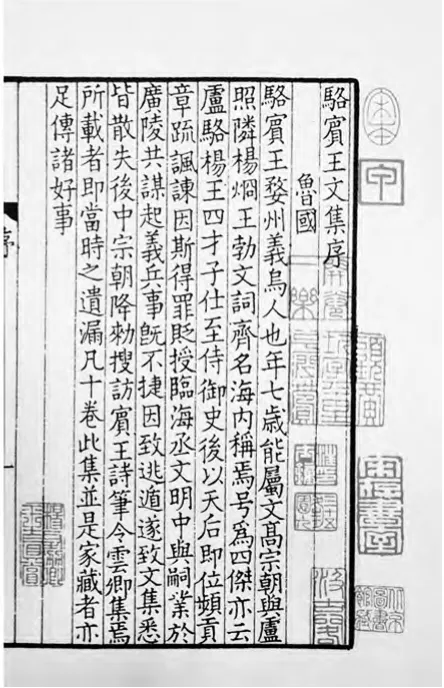

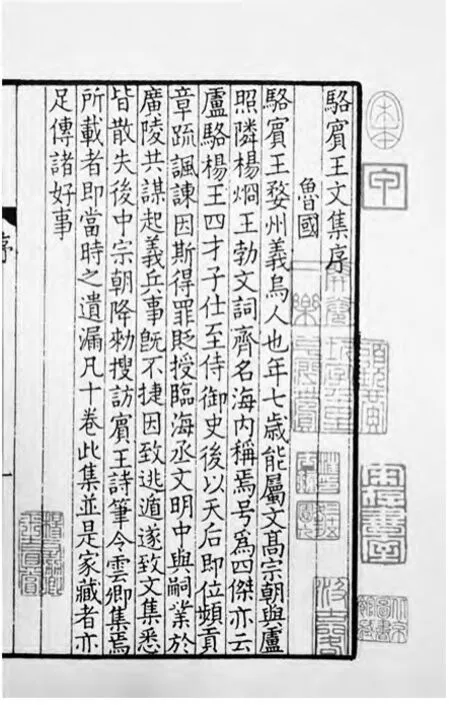

图3 宋刻本《骆宾王文集》手钞序

在宋代一些普通书手的作品里,版刻楷书的影响更是显而易见。台湾中央图书馆所藏写本《宋太宗皇帝实录》,原80卷,现存12卷。每卷后有书写人、初对人、覆对人姓名。避讳至理宗止,故可推断为理宗时所钞。字体仿欧字,平平直直,轻轻匀匀,若施以刀法,必是典型的宋末版刻书法。

宋代版刻楷书对元代的影响,首先要提到赵孟頫。赵孟頫(1254-1322),字子昂,号松雪、松雪道人。浙江吴兴(今浙江湖州)人。博学多才,能诗善画。书法各体兼善,与欧阳询、颜真卿、柳公权合称楷书四大家,为元代书坛领袖。日本上之坊藏北宋开宝五年(972)刻本《炽盛光佛顶大威德销灾吉祥陀罗尼经》,与赵氏书风非常相似。在赵氏出生前二十年,即宋端平元年(1234),九江郡斋刻印了《自警篇》一书,书前、书后各有作者赵善璙行书序、跋一篇,字大比钱,笔画圆润,不激不厉,娟秀流美。字形、气息都与赵松雪的行书极其接近。赵善璙,字德纯,本为宗室后裔,徙居歙县。嘉定元年(1208)进士。为德清县簿,后除大理评事,累官书郎。赵孟頫是否见过《自警篇》、其书法是否受其影响,笔者没有进行考证,但这种相似不是简单的“暗合”所能予以解释的。

赵氏喜欢收藏宋版书,《两汉书》、《文选》、《杜诗》等都曾是其插架之物。其中《文选》卷二十三后有其小行楷跋云:“霜月如雪,夜读阮嗣宗《咏怀诗》,九咽皆作清冷。而是书玉楮银钩,若与灯月相映,助我清吟之兴不浅。”③可见赵氏对宋代版刻书法多有关注。据范景中先生考证,赵孟頫正是受自藏宋版《汉书》等影响,而书写出别具一格的小楷作品《汲黯传》。④此种观点是很令人信服的。

赵氏不仅书法风格受宋代版刻楷书之影响,而且亲自手书上版参加刻书活动。如《大方广圆觉修多罗了义经》即是为其夫人管道升所写,后经海云寺住持大延募工上版。至于其楷书“赵体”被元代及后来各代长期用作版刻书体,更证明了赵氏与版刻书法的不解之缘。

图4 金农《花卉图册》题款

图5 “绍兴府镇越堂官书”朱文印

元代刻书,福建建安一带将南宋末期版刻书风与赵松雪书风相结合,字体秀丽,刀法圆活。而杭州地区仍延南宋旧习,字体刀法一如既往,以至于元初版刻书法风格与宋代末期不易分别。如《中国版刻图录》图版二七四“大德重校圣济总录”条云:“此书实系大德间杭州官版,纸墨莹洁,字画方整,颇似宋时浙本风格。”⑤至元末,字形变圆、刀法漫漶,与宋本之方整遒劲有了较大的差别。四川地区版刻书法因宋末战乱,在元代逐渐声名不显了。

明代早期,无论是建阳坊本,还是内府经厂本,皆以赵孟頫书风为尚,宋代版刻书风除了极少数地区仍有承袭外,几乎被人们所忘却。至弘治、正德年间,李梦阳等人不满长期统治文坛的“台阁体”,振臂一呼,提出“文必秦汉,诗必盛唐”的复古主张,何景明、徐桢卿、边贡、康海、王九思、王廷相等与之呼应,号称“前七子”。嘉靖、隆庆年间,李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦等“后七子”,主张“文宗北宋,诗仿初唐”。在文坛复古运动的推动下,大量唐人诗文集得以翻刻。而唐人诗文集以南宋杭州地区坊间镌刻最夥,因此南宋末期书棚体在明代中期的翻刻宋本风潮中,得以振兴。但在不断覆刻的过程中,为了便于提高工作效率,刻工左手按尺,右手持刀,先刻直线、后刻横线,对本来已接近方板的书棚体进行了改造,横轻竖重、横平竖直、撇捺直挺、棱角峻厉、板滞不灵的宋体字应运而生。具体说来,嘉靖之仿宋体因直接覆刻南宋书棚本,刀法虽不灵活,但尚存书棚体之笔意。万历版仿宋字出自嘉靖版,字画之硬直,字形之斩方,以及横画末端之三角形,皆比嘉靖版更呆板,已成机械图案,与今日之宋体字已经极为接近。⑥

明代摹刻宋本,也有字形、刀法尽忠于原刻者,字画精细,几可乱真。如王渔洋《分甘余话》卷三有曰:“近无锡秦氏摹宋刻小本《九经》,剞劂最精,点画不苟。闻其版已为大力者负之而趋。余曾见宋刻于倪检讨雁园粲许,与秦刻方幅正同,然青出于蓝而青于蓝矣。”⑦

倘若说明代刻本使宋代版刻楷书的艺术性更加削弱的话,那么明末以毛氏汲古阁为代表的部分影宋抄补本,则将宋代版刻书法的艺术性加以发挥,节奏加强,行气顺畅,如宋刻本《骆宾王文集》(国图藏)的序(图3)、目录前两页及卷六至十为毛氏汲古阁影宋抄,含蓄而不失灵活,堪称小楷之佳作。

清代刻书,宋体字更加呆板无生气。一些以写版刻书法著称的书手如侯官林佶、黄冈陶子麟等,借鉴了宋代版刻楷书和仿宋体的某些特点,施以己意,风格独特。尤值一提的是扬州八怪之一的金农。金农(1687-1763),字寿门、司农、吉金,号冬心先生、稽留山民、曲江外史等,钱塘(今浙江杭州)人。终身布衣。工诗文书法,精于鉴别。书法诸体兼备,创“漆书”。五十三岁后工画。为扬州八怪之首。金农曾模仿宋代版刻楷书意韵,自写《冬心集》付梓。在其《花卉图册》(北京故宫博物院藏)等画的楷书落款中(图4),横画末端为三角形等版刻书法的特征是显而易见的。直至今日,以孔六庆、老圃等为代表的少数画家,继承了郑思肖、金农等人的传统,仍然模仿宋代版刻楷书来题写画款。

宋代版刻楷书的影响,还体现在印章的印文中。从传世作品来看,北宋时期,一些印工在版刻佛经上钤下的姓名印,便是以版刻楷书入印。南宋时期,官府收藏印也开始以版刻楷书入印。如宋绍兴两浙东路茶盐司刻本《唐书》(国图藏)卷十一、二十一、二十七、三十一、三十二、四十、五十四、五十七等页皆钤有“绍兴府镇越堂官书”朱文印(图5)。印高15.2厘米,宽9.2厘米。宋刻本《青山集》(国图藏)卷八、卷十三、卷二十三卷首钤有“嘉兴府学官书,准/令不许借出,咸淳贰/年拾壹月旦日重印。官。”朱文印。印高14厘米,宽4.5厘米。最下的“官”字形大而占三行,笔画厚重,有强调作用。这种传统一直保持到今天,庄重用途的公章和私章多使用仿宋体。一些篆刻家则以独到的审美眼光,对宋代版刻楷书进行艺术加工后入印,使之焕发出艺术的光芒。著名画家周京新先生的两方常用印“京新之印”(朱)、“周京新印”(白)(图6)便是最好的说明。

图6 周京新先生常用印

另外,随着一些宋刻佛典或书籍流传到朝鲜、日本等地⑧,宋代版刻楷书不免也会对这些国家的书法产生影响。

① [日]藤枝晃著、李运博译《汉字的文化史》,新星出版社,2005年版,第186页。

② 郑思肖(1241-1318),宋末诗人、画家,连江(今属福建)人。原名不详,宋亡后改名思肖。擅长作墨兰,花叶萧疏而不画根土,意寓亡国之思。有诗集《心史》、《郑所南先生文集》、《所南翁一百二十图诗集》等。

③ 叶德辉《书林清话》,上海古籍出版社,2008年版,第117-118页。

④ 范景中《书籍之为艺术——赵孟頫的藏书与〈汲黯传〉》,《新美术》,2009年第4期。

⑤ 北京图书馆编《中国版刻图录》第一册,文物出版社,1990年版。

⑥ 李清志《古书版本鉴定研究》,台北文史哲出版社,1986年版,第74-75页。

⑦ 转引自王绍曾、杜泽逊编《渔洋读书记》,青岛出版社,1991年版,第12页。

⑧ 如《开宝藏》在初雕不久,便由日本沙门奝然带回国,并先后五次传入高丽。见李富华、何梅《汉文大藏经研究》,宗教文化出版社,2003年版,第91页。另外,张秀民《中国印刷术的发明及其影响》(人民美术出版社,1958年版)对此有专门论述。