关于“决策问责”与“宽容失误”相互关系的思考

2014-10-16杨洪足秦德君

杨洪足 秦德君

(东华大学 人文学院,上海201620)

“宽容”之意,古已有之。在政治决策领域的“宽容”,“知常容,容乃公,公乃王”这一治国大智慧广为传颂;“宽以济猛,猛以济宽,政是以和”也被奉为实现政通人和的治政良策。

一、“宽容改革失误”衍变分析

2006年3月,国内首部改革创新立法、“改革失误免责”条例——《深圳经济特区改革创新促进条例》在深圳通过。其中规定了包括“改革创新方案制定和实施程序符合有关规定”等三种情形可以免责。

2008年1月,中共广东省纪委十届二次全会指出,既严肃处理阻碍改革开放和科学发展的违法违纪问题,又允许和宽容改革中的失误。而其“允许改革失败,但不允许不改革”论断也发人深省。

2010年8月,《武汉东湖新技术开发区条例(草案)》在武汉通过。条例规定,如存在个人未牟利,已履行了勤勉尽职义务等情况,可以减轻或免于追究有关人员的责任。

2012年9月,广东省佛山市出台的《中共佛山市委关于加强领导班子建设的实施意见》中提到,从制度上营造“鼓励改革、宽容失误”的氛围,如果程序符合法律法规,未谋私利、未与他人串通损害公共利益,可酌情减免责任,解除创新者的后顾之忧。

2013年6月,在上海通过的《上海市人民代表大会常务委员会关于促进改革创新的决定》中规定:“若改革创新未能实现预期目标,但有关单位和个人依照国家和本市有关规定决策、实施,且勤勉尽责、未牟取私利的,不作负面评价,依法免除相关责任……”。

通过上述各地实施的“宽容改革失误”的决定和举措可以充分反映出,深化改革需要营造海纳百川、有容乃大的公共环境。但不论是深圳、佛山,还是武汉、上海,对“宽容改革失误”只有框架性的指导意见,并没有实施的具体方案。“宽容改革失误”呼声高涨,落地无声。

二、“宽容改革失误”现实意义分析

2013年11月,作为党内文献的最高表述,“宽容改革失误”在党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》正式确立下来。

这是在我国改革已经进入深水区,只有通过深化改革才能进一步发展而提出的鼓舞改革的论调。

(一)新的历史条件下“宽容改革失误”的必要性

1.宽容改革失误,对于营造深化改革的良好社会环境具有重要意义。改革探索犹如“摸着石头过河”,难免因不慎而“跌落河中”。尤其是政治体制改革已经不再是“一座还没有开采的布满地雷的富矿”。[1](P57)如果对改革探索中的错误不加以区分而全盘否定,就会将改革创新扼杀在萌芽之中,工作中出现的新情况、新问题也就难以破解。尤其是当一些改革闯将由于探索创新犯错误而受到惩处时,难免让其他干部产生“不求有功、但求无过”的“求稳”心理,影响干部改革探索的信心和热情。正如邓小平所言:“我是犯了不少错误的,包括毛泽东同志犯的有些错误,我也有份,只是可以说,是好心犯的错误”。[2](P219)这体现的是政治宽容的思想,反映的是党管干部的胸怀。

2.宽容的创新环境,有助于化解改革创新工作中存在的思想顾虑、体制机制缺陷和利益藩篱等突出问题。“宽容”有助于化解改革创新动力不足、改革创新政策“碎片化”等倾向,让更多的政府部门和官员“甩开膀子”谋改革、搞创新。改革和创新是社会转型期攻坚克难的驱动力,通过立法的形式在全社会倡导“鼓励创新,宽容改革失败”的氛围,有助于提升决策理性。

3.宽容改革失误,有利于鼓励“敢为天下先”的创新精神。从“鲶鱼效应”的角度而言,在健全的“公务员退出机制”尚未形成前,倘若用制度设计的方式给予官员“试错”权,有利于刺激决策者成为“敢吃螃蟹”的官员。[3]这必将减少“太平官”及“不求有功,但求无过”的现象,加快政府职能转变,有利于改革发展全局,实现和维护人民群众的根本利益。

(二)实施“宽容改革失误”不可忽视之重

邓小平曾说过,判断改革是非成败的主要标准是三个“有利于”,是看“人民对我们的改革赞成不赞成、支持不支持、拥护不拥护、高兴不高兴”。习近平总书记的表述是,是否坚持科学社会主义的原则,是否坚持人民利益高于一切的原则。

这说明,改革失败与否,既有衡量标准,也有评价主体。人民群众对改革失误或失败要不要宽容最有发言权,这是“人民主权”的宪法精神所赋予的。据世界银行估算,我国一宗宗决策失误导致的巨额经济损失在“七五”到“九五”期间就大约为4000亿到5000亿元。“宽容改革失误”难免助长失误损失的成本。改革过程中出现的重复建设已经向我们敲响了警钟。

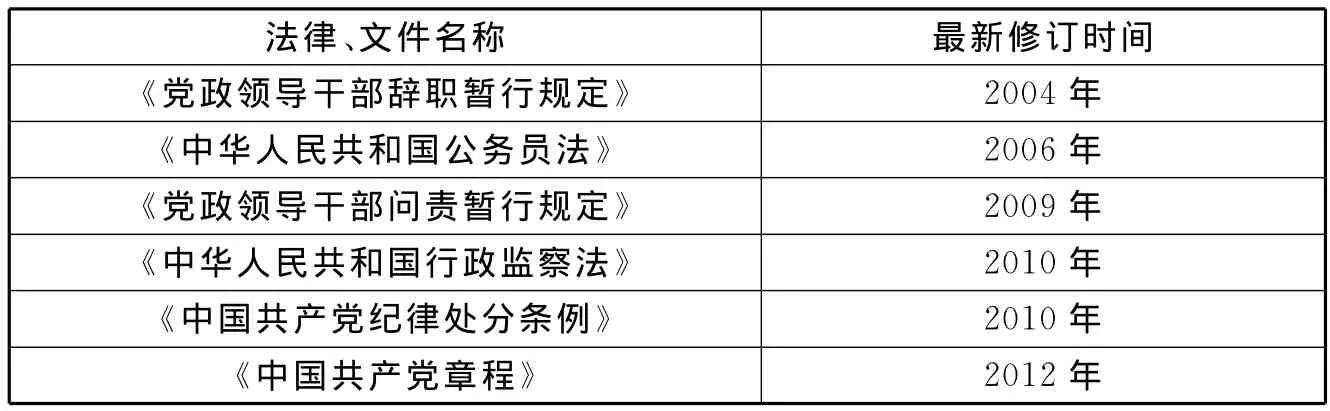

另外,要实现“宽容改革失误”,必定也要建立和完善决策失误问责机制。在当前我国决策失误问责的制度供给情况下(见表1),决策失误问责制落实不了。当前关于决策失误问责的制度中对责任认定较为详细的《中国共产党纪律处分条例》,甚至连具体责任认定都没有,[4]要实现“宽容”就很困难。既然要“宽容”,首先得认定责任,没有责任认定就谈不了宽容。如果决策失误问责制徒有虚名,就意味着所有决策失误都会被宽容,“宽容”机制便纯属多余。任何决策失误、改革失败都会不了了之,无法区分哪些决策失误应该是被问责还是被宽容。

表1 当前我国决策失误问责的制度供给

现实生活中,我国有关决策失误问责的法律文件已有数部,但是对于决策失误问责的规定仅具指导性。以政府财政投资决策领域为例,在部门改制前的2001年,“国家计委讯”上就写着“加快制定政府投资管理条例”,但是截至2013年3月15日,据《经济参考报》报道,“2010年1月,国务院法制办曾就政府投资条例公开征求意见,但此后没有下文”。

通过《党政领导干部问责暂行规定》、《中国共产党纪律处分条例》可以得出这样一个结论:对“直接责任人”、“主要领导责任人”、“重要领导责任人”的认定仍很模糊,且决策失误后的问责,对直接责任者处罚最重,对重要领导者处罚最轻。[4]

2013年12月,杭州市通过了《杭州市人民代表大会常务委员会关于促进改革创新的决定》指出:“因法律、法规、规章的修改或者国家政策调整等不可抗力原因,导致改革创新工作未实现预期目标的,决策、实施单位和个人不承担相关责任。”……这是在党的十八届三中全会后,地方根据三中全会决定及精神进行的第一次关于“宽容改革失误”的立法。但是实施“宽容改革失误”的配套方案仍不为人知。

三、“决策问责”与“宽容失误”关系与边界分析

综观党的十八届三中全会前后,中央及各地方实现“宽容改革失误”的条件可概括如下:(1)符合国家法律、法规、规章等规定,或因法律、法规、规章的修改或者国家政策调整等不可抗力原因;(2)个人及其所在单位未谋取私利;(3)未与其他单位或者个人恶意串通,损害公共利益;(4)已履行勤勉尽责义务。

但是此界定并不能排除改革者错失改革良机的现象等,也不能将上述条件作为宽容改革失误的充要条件。要做到宽容改革失误,仍需注意以下事项:

(一)完善“宽容改革失误”实施制度,尚需明确实施前提与细则

“禁止一切以改革名义损害国家和人民利益的行为,造成损害的,应追究行为人和实施行为机关的责任。在个别对损害后果无法预知的情形下,造成失误并且及时采取了挽救措施的,可酌情减轻其责任”。对“宽容改革失误”与“决策失误问责”的前提与边界进行厘清。对“免责”、“减免”进行合理诠释,避免两者在实施过程中的扯皮现象。

同时,为了防止出现优柔寡断的政府,还应当注意:“面对增进国家和人民利益的改革机遇,采取不作为方式,以致丧失改革机遇,造成国家和人民应有利益损失的,应当追究其不作为的责任”。[5]

(二)拟定决策失误问责与纠错机制出台时间表,在决策失误问责和纠错体制机制上加以完善

要善于运用底线思维,为预防“百丈高楼,毁于一木”的后果,首先应建立和完善《政府投资决策失误问责条例》,对问责的主体责任进行细化,对问责的过程和结果进行全社会公开,正如美国政府问责办公室(GAO,Government Accountability Office)每个财年向全社会公开的《政府投标抗议统计》一样,既接受民众的意见,又向民众透明化公开(见表2);其次,不仅要在食品药品安全领域建立可追溯的问责体系,也要在更广领域实现可追溯问责。

表2 2009~2013财年美国联邦政府投标抗议统计

(三)合理区分探索性失误与利己性失误的性质和处分标准

利己性失误的处分当交由现行的以及即将进一步完善的法律、法规。探索性失误不能理解为“免责”,对于那些“拍脑袋”决策的人一定要依法惩处。对真改革与伪改革、好改革与瞎折腾要进行深入分析,对改革前的方案应进行全方位论证和全社会公开。

同时应设立免责的“度”,即什么程度的可以免责,不予追究;什么程度的予以制裁;失误几次是底线等都要进行严格规定。

四、几点基本结论

毫无疑问,要全面贯彻落实党的十八届三中全会提出的全面深化改革的各项任务,就必须处理好决策失误问责与宽容改革失误的关系,既要严格的推行行政问责制,提升公共决策特别是重大决策的科学性,又要宽容改革出现的失误,鼓励更多的人大胆改革创新。

1.“宽容改革失误”和“决策失误问责”应并行不悖,不可偏颇。坚持公共决策的科学性,恪守行政制,是促使审慎决策、科学决策、民主决策的重要保证;同时更好地宽容改革失误,才能够让更多的人在各项工作和建设事业中敢于创新和突破。也只有宽容改革失误,我们的改革开放事业才能在实践探索中前进。同时,坚持法制原则和约束问责机制,坚守底线,划好红线也同样不可缺少,没有任何理由以改革的价值削弱法治的价值,因为这一切的价值都基于对人民群众的历史价值认知的基础之上。

2.为真正实现“宽容改革失误”,应该尽快建立、完善并实施《宽容改革失误实施条例》,这既为实施“宽容改革失误”创造可行性条件与制度依据,同时规范“宽容改革失误”在实施过程中的行为,使改革者有法可依,保障其深化改革的动力;又使改革者有法必依、执法必严、违法必究,保障改革在法治轨道上进行。

3.为更好地推行“宽容改革失误”,应尽快建立、完善并实施“决策失误问责和纠错机制”。一是必须遵循一定原则,包括问责法治原则、决策权和决策责任相统一原则、公众有序参与原则、问责与纠错相结合原则、责任追究与防范相结合原则等。二是强化问责,对决策、执行、监督三个环节实行全方位问责,为此必须制定系列配套措施和政策。三是建立决策跟踪和反馈机制,并将结果向社会公开;把行政决策实施后的评价工作与决策方案的修正和完善结合起来,根据评估结果,适时调整和完善有关决策,及时采取补救措施或停止执行错误决策,最大限度地减少损失。四是建立决策问责与纠错机制实行的监督制度。加强党内监督、法律监督的权力性监督;同时加强民主监督、舆论监督的权利性监督。创造可行性制度条件,充分发挥各监督主体的作用,共同构筑起一个多元化的监督体系,使决策问责与纠错机制落到实处。

总之,宽容失误和激励机制是一方面,失误问责和纠错机制是另一方面,只有宽严相济,方能让真改革者“甩开膀子搞改革”,迸发出改革的新动力,又能让改革者保持清醒的头脑,做到决策科学和理性。

[1]杨继绳.邓小平时代(下卷)[M].北京:中央编译出版社,1998.

[2]邓小平.邓小平文选(第2卷)[M].北京:人民出版社,1994.

[3]王聃.“容错法”重在引入公众监督[J].决策探索(上半月),2009,(1).

[4]刘睿华.地方政府重大投资项目问责制研究[D].苏州:苏州大学,2011.

[5]郑升旭.也谈改革失误免责[J].现代审计与经济,2006,(3).