中级水平留学生对部件熟悉的陌生形声字的语音提取

2014-10-13张金桥王明月

张金桥, 帅 平,王明月

(1.2.3.暨南大学华文学院, 广东, 广州 510610)

1.引言

汉字是一种表意文字,但其主体却是形声字 (phonogram)。据统计, 《现代汉语通用字表》 (国家语言文字委员会汉字处,1989)收入的7000个汉字中,有5631个形声结构的汉字,占通用字总数的80.5%,绝大多数形声结构中声旁具有表音作用,完全不起表音作用(声韵调不同)或基本上不起表音作用 (仅调同)仅占形声字总数的20% (李燕等,1993)。形声字由形旁和声旁两个部件组成,形旁表义,声旁表音。形声字分为规则字和不规则字,规则字的声旁能准确表示整字的语音,不规则字的声旁不能准确表示整字的读音 (舒华等,1998;江新,2001)。据统计,左右结构的形声字数量较多,占形声字总数的 64.2%(陈明远,1982);它分为左形右声和右形左声两类,左形右声的比例比右形左声的要多 (舒华等,1998)。虽然形声字的字形和字音的对应关系不像拼音文字那样密切,但声旁在一定程度上提供了整字的语音信息。

学术界对留学生汉语形声字的语音提取进行了大量的研究,结果表明,留学生不仅利用声旁来推测整字的语音,而且还使用与形声字结构类似的一个熟字 (也称临近字)的读音去推测生字读音;对规则字的命名成绩要好于对不规则字的命名成绩,字的频率越低,这种效应越明显;声旁和整字读音一致,会加速整字的语音提取;声旁和整字读音不一致,会对整字的语音提取起抑制作用(江新,2001; 陈慧等,2001; 邢红兵,2001;冯丽萍,2002;吴思娜,2008;Fang,1986)。学术界也考察了中国儿童对形声字的语音提取,得到了类似的结论 (舒华等,1996; 彭 聃 龄 等 , 1997; 舒 华 等 , 2000,2003; Hue, 1992)。

目前,部件熟悉的陌生形声字的语音提取较少受到研究者的关注。部件熟悉,学习者在整字识别中很容易激活部件中声旁的语音信息;整字不认识,可以排除学习者直接获得整字的语音信息。部件熟悉的陌生形声字是一种研究声旁对整字语音提取影响的很好的实验材料。本研究准备探讨留学生对部件熟悉的陌生形声字语音提取的特点。有哪些因素会影响留学生对陌生形声字的语音提取呢?笔者认为,除了字的规则性 (声旁是否与整字读音一致)以外,声旁位置和形旁可命名性等因素也可能影响留学生对陌生形声字的语音提取。有调查表明,声旁在右边的形声字比在左边多 (舒华等,1998),这些都是十分有意思而值得探讨的问题,然而,前人的研究几乎没有涉及到声旁位置和形旁可命名性等因素在留学生形声字语音提取中的作用。本研究准备探讨这一问题。

本研究材料为部件熟悉的陌生形声字,要求参加实验的被试具有一定的汉语基础和形声字表音意识,参考前人研究成果 (江新,2001;邢红兵,2001),本研究准备以中级水平留学生为被试,系统探讨字的规则性、声旁位置和形旁可命名性等因素在部件熟悉的陌生形声字的语音提取中的作用特点与方式。

2.研究方法

2.1 被试的选择

从暨南大学华文学院中级班 (分班是按照汉语水平考试的成绩进行的)的留学生中挑选出35名,他们学习汉语时间为1~1.5年;算出这35名留学生近期考试成绩的平均数,删除成绩在3个标准差以外的被试,共有4名,最后有31名中级水平留学生参加了本次实验。

2.2 部件熟悉的陌生形声字的选择

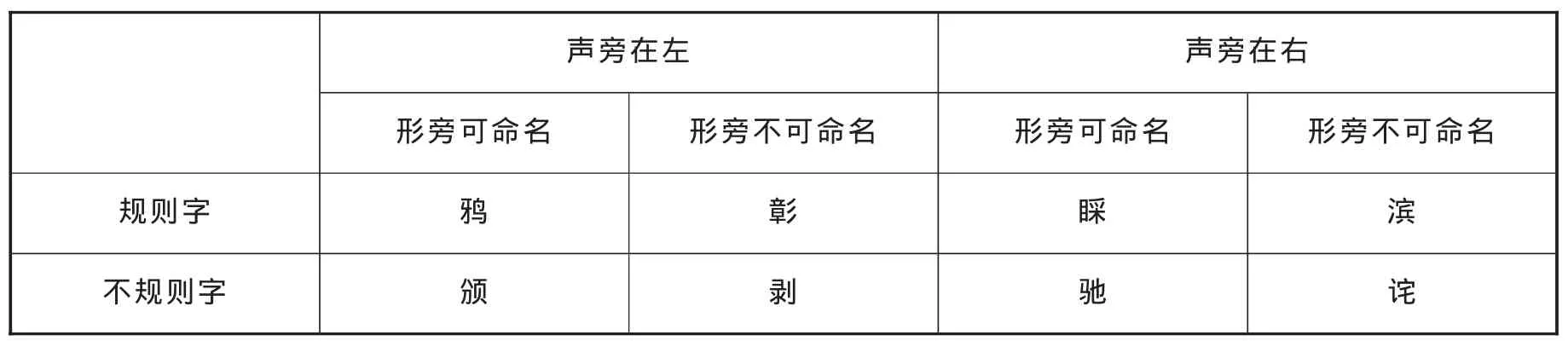

根据本研究目的,从 《现代汉语形声字字汇》 (倪海曙,1982)中选出双部件左右结构的形声字120个。两名对外汉语教师对上述120个形声字进行评定,要求形旁和声旁为留学生熟悉,该形声字中级班留学生到目前为止没有学习过,筛选出80个,保证每种类型10个,每种类型的陌生形声字在笔画数方面进行了大体匹配。来自同一群体不参加正式实验的12名中级水平留学生对上述80个形声字进行评定,结果发现形旁和声旁均较熟悉,并且这些字他们都不认识。结合前人的研究,本研究中规则字包括声韵调同和声韵同而调不同两类,不规则字包括只声同、只韵同、只调同和声韵调均不同四类 (舒华等,1998),子类数量在每种类型中得到平衡。表1列出了每种类型形声字的例字。

表1 :本实验中不同类型陌生形声字的例字表

2.3 实验设计

本研究采用2(字的类型,即规则字、不规则字)×2(声旁位置,即声旁在右、声旁在左)×2(形旁可命名性,即形旁可命名、形旁不可命名)被试内实验设计。31名中级水平留学生参加了所有条件下的实验处理。

2.4 实验程序

采用纸笔测验方法。将80个汉字打印在一页纸上发给每一个被试,要求被试又快又好地写出每个汉字的拼音,对写不出准确读音的字,可写一个与它同音的字。汉字采用4号黑体字打印,以随机顺序排列。采用集体施测,被试完成该测验大约需要15分钟。

3.结果与分析

3.1 中级水平留学生对左右结构陌生形声字命名的正确率

根据写出的拼音或汉字,记录每个汉字拼音的对错,按照江新 (2001)的方法,声韵调全部正确或声韵正确、调不正确,记为 “对”,其它记为 “错”。表2记录了本实验条件下所有被试对不同类型的左右结构陌生形声字命名的正确率。

表2 :本实验条件下不同类型左右结构的陌生形声字命名的正确率 (%)

对表2数据进行2×2×2重复测量方差分析。结果发现,字的类型主效应显著(F(1,30)=105.28, p = 0.000), 对规则字命名的正确率 (75.95%)显著高于不规则字(7.85%),这表明,中级水平留学生在陌生形声字语音提取中利用了声旁信息。声旁位置主效应显著 (F(1,30)= 5.68, p < 0.05), 对声旁在右的字命名的正确率 (46.05%)好于声旁在左的字 (37.75%),这表明,中级水平留学生在整字的语音提取中更易利用位于右边位置的声旁信息,换句话说,留学生容易把位于右边的部件当作声旁。形旁可命名性主效应显著(F(1,30)= 6.23, p < 0.05), 对形旁可命名的字命名的正确率 (35.33%)差于形旁不可命名的字 (48.48%),这表明,当形旁可命名时,利用声旁语音信息提取成绩要差于形旁不可命名时,形旁的可命名性可能干扰了整字语音提取中声旁信息的利用。

字的类型和声旁位置交互作用显著 (F(1,30)= 6.44, p < 0.05), 简单效应检验表明, 在规则字条件下,声旁在右的陌生形声字命名正确率 (83.8%)高 于 声 旁 在 左 的 正 确 率(68.1%);在不规则字条件下,声旁在右的陌生形声字命名正确率 (8.3%)与声旁在左的正确率 (7.4%)无差异。字的类型与形旁可命名性交互作用显著 (F(1,30)=7.66, p < 0.05),简单效应检验表明,在规则字条件下,形旁可命名的陌生形声字命名正确率 (64.0%)差于形旁不可命名的正确率 (87.9%);在不规则字条件下,形旁可命名陌生形声字命名正确率(6.65%)与形旁不可命名的正确率 (9.05%)无差异。声旁位置和形旁可命名性两者交互作用以及字的类型、声旁位置和形旁可命名性三者交互作用均不显著 (p>0.05)。

3.2 中级水平留学生对左右结构陌生形声字的声旁、形旁命名的成绩

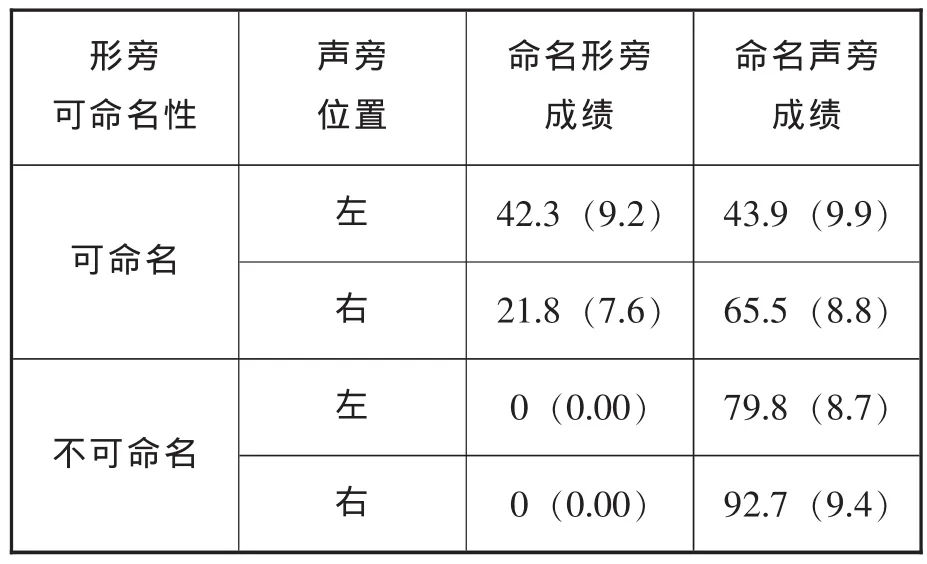

笔者认为,正确率指标可能忽略了一些重要信息,比如某类实验条件下正确率低,是利用可命名形旁的语音信息引起了低的正确率,抑或错误地利用不规则字的声旁语音信息所致?因此,正确率指标并不能反应中级水平留学生对陌生形声字语音提取的全貌。为了更详细地考察中级水平留学生对陌生形声字的语音提取特点,对本实验条件下的形旁和声旁的命名成绩进行了统计,如表3所示。

表3 :中级水平留学生对左右结构陌生形声字声旁、形旁命名的百分率 (%)

根据研究目的,对表3数据进行了统计检验,结果表明,在整字命名中,形旁不可命名条件命名声旁的成绩 (86.25%)好于形旁可命名的成绩 (54.70%), F(1,30)= 10.75,p<0.01,这表明,形旁不可命名比形旁可命名时更倾向于利用声旁信息。当声旁在右时,形旁不可命名的命名声旁成绩 (92.7%)比形旁可命名的命名声旁成绩 (65.5%)要好 (F(1,30)= 8.89, p < 0.01), 这表明, 声旁在右时,利用可单独命名的声旁来命名整字的可能性更大。当形旁可命名时,声旁位置与命名成绩类型间存在着交互作用:在声旁在左时,对以形旁命名整字 (42.3%)和以声旁名整字 (43.9%)的成绩无显著差异 (F(1,30)=1.08, p < 0.05), 这说明, 命名形旁和命名声旁存在着竞争;在声旁在右时,以形旁命名整字的成绩 (21.8%)要差于以声旁命名整字 (65.5%)(F(1,30)= 27.03, p = 0.000)。

3.3 中级水平留学生对左右结构陌生形声字的错误类型及比率分布

根据江新 (2001)和邢红兵 (2001)关于形声字错误类型的分类标准并结合本研究目的,本研究中错误类型分为4类:第一类为读声旁,主要表现在不规则的形声字,如 “颁”读成 “分”, “剥” 读成 “录”; 第二类为读形旁,主要表现在形旁可命名的形声字,如“鸦” 读成 “鸟”, “驰” 读成 “马”; 第三类为类比,即利用临近字的读音,如 “颁”读成“项”, “杜”读成 “社”,第四类为其它,如“诧” 读成 “它”, “拌” 读成 “样”。 值得注意的是,陈慧 (2001)把留学生识别形声字中的拼音错误作为单独一类,如 “谤”拼成“半”,她认为这是由于学习者对汉语拼音学习得不好, 将 “ɑn” 和 “ɑnɡ”没有分清所致,本研究中也发现了类似的现象,如 “彰”拼成“zānɡ” (“z” 和 “zh” 没分清)、 “滨” 拼成“bīnɡ” (“in” 和 “inɡ” 没分清)。 笔者认为,该类错误是留学生利用声旁的语音信息来提取整字语音的结果,应归为 “读声旁”这类错误,本研究就是这样处理的。

本研究中错误率计算方法如下:将某类汉字的读音错误次数除以该类汉字的个数,即为该类汉字的读音错误率,该类汉字的读音正确率与所有错误类型的错误率之和为1。表4列出了本实验条件下各种错误类型的平均错误率。

从表4数据中可以看出,在所有的错误类型中, “读声旁”的平均错误率最高(32.52%), “读形旁”的平均错误率次之(16.33%), “类比” 的平均错误率再次之(7.04%), “其 它 ” 的 平 均 错 误 率 最 少(2.17%)。 “读声旁” 和 “读形旁” 的平均错误率之和高达48.85%。这说明,中级水平留学生在部件熟悉的陌生形声字语音提取中主要采用 “读半边”的策略; “类比”也是一种重要语音提取策略,但远远小于 “读半边”。

表4 :本实验条件下中级水平留学生对左右结构陌生形声字的错误类型及比率分布

从表4数据中还可以看出,对于形旁可命名的规则字和不规则字而言,对声旁在右汉字“读形旁”的错误率 (规则字和不规则字分别为 21.2%、24.8%)均低于声旁在左汉字的错误率 (规则字和不规则字分别为 29.7%、54.9%)。结合正确率指标的统计结果,说明声旁存在着位置效应,留学生易把位于右边的部件 (如果右边部件可命名的话)当作声旁来提取整字的读音。

4.讨论

本研究采用纸笔测验方法考察了中级水平留学生对左右结构的陌生形声字的语音提取特点,探讨了字的规则性因素,尤其是声旁位置及形旁可命名性等因素在陌生形声字语音提取中的作用。

研究结果发现,规则字比不规则字命名正确率高,不规则字的 “读声旁”的错误率高。这说明中级水平留学生在陌生形声字语音提取时利用了声旁的语音信息:对于规则字,正确地利用声旁的语音信息;对于不规则字,错误地利用声旁的语音信息。该结果与前人的研究结果是一致的 (陈慧,2001;陈慧等,2001;江新,2001;邢红兵,2001)。正确率统计结果表明,声旁在右的汉字命名成绩好于声旁在左的汉字;命名形旁和声旁成绩的统计结果表明,位于右边的形旁命名成绩 (42.3%)好于位于左边的声旁命名成绩 (21.8%),位于右边的声旁命名成绩 (65.5%)好于位于左边的形旁命名成绩 (43.9%);错误率数据显示,中级水平留学生易把位于右边的可命名形旁当作整字的读音 (形旁可命名陌生形声字 “读形旁”平均错误率为32.65%)。这说明,中级水平留学生已经具有了大多数声旁在右的声旁位置意识,在命名时就会把位于右边的部件当作声旁来提取整字的语音。为什么中级水平留学生会具有形声字的声旁规则性意识和声旁位置意识呢?这主要与留学生接触到的汉语材料中形声字表音频率和声旁位置频率等语言统计信息与学习者汉字认知加工特点有关。当代认知心理学认为,汉字学习或习得是一个学习者与客体刺激 (汉字)相互作用从而形成有关汉字各种信息的心理表征的过程 (桂诗春,2002;梁宁建,2003)。形声字的表音频率 (声旁基本表音的形声字出现的频次)及声旁位置频率 (本研究中是指声旁位于左边或右边位置的形声字出现的频次)就是其中的两种重要信息。在学习者所形成的心理表征中的汉字信息与作为客体刺激的语言材料中的汉字信息具有一定的“同构性”和 “等值性”。声旁能基本表音的形声字约占总体形声字80% (李燕等,1993),声旁在右的频率比声旁在左的高 (舒华等,1998),笔者对留学生学习过的初级和中级汉语精读和阅读教材中形声字的调查结果与上述统计结果基本是一致的。当大量形声字经过一段时间 “暴露” (exposure)给留学生以后,为了保持 “同构性”和 “等值性”,留学生会逐渐抽绎出大量形声字的声旁是可以表示整字语音的、大多数情况下声旁位于形声字右边的规律,从而形成形声字的规则性意识和声旁位置意识。

正确率统计结果显示,形旁可命名的汉字命名成绩比形旁不可命名的差;命名声旁成绩的统计结果也显示,形旁可命名比不可命名形声字的命名声旁的成绩差;声旁在右时,形旁可命名比不可命名形声字的命名声旁成绩差。这些结果表明,形旁的可命名性干扰了中级留学生在整字语音提取中对声旁语音信息的利用;当形旁不可命名时,由于没受到可命名形旁的语音信息的干扰,中级留学生对整字的命名更倾向于利用声旁信息,对于声旁在右的形声字尤其如此。命名形旁和命名声旁成绩的统计结果还表明,形旁可命名的形声字命名声旁的成绩与命名形旁的成绩无统计差异,这说明声旁的语音线索与形旁的语音线索存在着竞争。笔者认为,中级水平留学生在陌生形声字语音提取中,同时激活了部件的语音信息及声旁的位置频率信息。另外,他们不仅激活了声旁这一部件的语音信息,而且还激活了可命名形旁的语音信息,两种语音信息会在留学生对陌生形声字语音提取时产生竞争,从而表现出干扰和抑制作用。某部件是否作为整字的语音来提取至少取决于两个因素,即与该部件一起构成整字的另一部件是否可命名和该部件在整字中处于何种位置。如果另一部件也可命名,则对本部件的语音提取有干扰作用,反之,则没有。如果该部件处于整字的右边位置,判断该部件为整字的语音的可能性较大,反之,则可能性较小。对于形旁不可命名的声旁在右的形声字来说,由于形旁不可命名,对声旁的语音没有干扰,由于声旁处于右边,判断其为整字语音的可能性最大 (92.7%)。对于形旁不可命名声旁在左和形旁可命名声旁在右的形声字来说,由于只有某一因素对整字语音提取有促进作用或没有干扰作用,与形旁不可命名声旁在右的形声字相比,判断其为整字语音的可能性要小一些 (命名声旁的比率分别为79.8%、65.5%)。对于形旁可命名声旁在左的形声字而言,由于受到形旁可命名和声旁在左两个因素的干扰与抑制作用,判断其为整字语音的可能性最小 (43.9%),基本上接近随机水平。

研究结果还发现 “读声旁” “读形旁”和“类比”是中级水平留学生对部件熟悉的陌生形声字语音提取的三种主要策略,尤其以 “读声旁”和 “读形旁”等 “读半边”为主。按照前人研究成果 (陈慧,2001;江新,2001;邢红兵, 2001; 舒华等, 1996, 2000, 2003),“读声旁”错误和 “读形旁”错误可作为规则性效应 (regularity effect)的考察指标, “类比”错误体现的是一致性效应 (consistency effect)。结果表明,中级水平留学生对部件熟悉的陌生形声字的规则性效应远远高于一致性效应。值得探讨的问题是,中级水平留学生对汉字已有一定时间的学习和了解,为什么一致性效应仍然很低?可能有以下几个方面的原因。根据认知的经济性原则,汉语教材的编写者总是倾向于先将最基本的部件作为独体字教会给学生,然后学习由该独体字作为部件构成的形声字或其它类型的汉字,相对而言,可作为部件的独体字学习的机会会多一些。许多教师在讲授常见合体字时,经常会将整字分解为部件来教学,还会强调部件与整字的音、义关系,这样一方面增加了留学生对部件作为独体字学习的机会,另一方面有助于学习者了解和熟悉形声字中声旁对整字的表音作用和形旁对整字的表义作用。临近字的语音特征必须要学习大量的具有相同部件的同音字才可能总结归纳而获得,相对而言,所花费的时间和认知资源较多,掌握临近字的语音比学习作为部件的独体字的语音难度要大。综合以上原因,中级水平留学生在陌生形声字的语音提取中规则性效应比一致性效应大,一致性效应发展较慢。

综合上述分析,笔者认为中级水平留学生对部件熟悉的陌生形声字的语音提取可能进行如下的认知过程:由于对整字陌生,中级水平留学生不能直接获得整字的语音信息,他们将整字分解为部件,并激活了与部件语音有关的三方面信息,分别为部件的语音信息 (如果形旁可命名的话,则激活了形旁和声旁两部件的语音信息)、部件重组后的汉字语音信息 (也称为临近字的语音信息)和声旁位置信息。上述被激活的三种与语音有关的信息强度并不相同,作用方向也可能不完全一样,它们之间相互竞争,或产生促进作用或导致抑制作用,中级水平留学生通过对这些因素的作用强度与方向进行精细地计算、权衡和判断以及复杂的认知加工过程从而确定整字的语音。当然,这是根据本研究结果作出的一种推论,还有待于进一步的研究。

5.结论

本研究得到如下结论:

(1)中级水平留学生对陌生形声字命名中规则字的命名成绩好于不规则字,声旁在右的汉字命名成绩好于声旁在左的汉字,形旁可命名的汉字命名成绩差于形旁不可命名的汉字。

(2)当陌生形声字的形旁不可命名时,中级水平留学生对整字的命名更倾向于利用声旁信息;形声字声旁在右时,利用可单独命名的声旁命名整字的可能性更大;当形旁可命名时,声旁的语音线索与形旁的语音线索存在竞争。

(3)“读声旁” “读形旁” 和 “类比” 是中级水平留学生对部件熟悉的陌生形声字语音提取的3种主要策略,尤其以 “读声旁”和“读形旁”等 “读半边”策略为主。

陈 慧,王魁京 2001 外国学生识别形声字的实验研究[J].世界汉语教学(2).

陈明远 1982 语言文字的信息处理[M].北京:知识出版社.

冯丽萍 2002 非汉字背景留学生汉字形音识别的影响因素[J].汉字文化(3).

桂诗春 2002 新编心理语言学[M].上海:上海外语教育出版社.

国家语言文字工作委员会汉字处(编)1989 现代汉语通用字表[S].北京:语文出版社.

江 新 2001 外国学生形声字表音线索意识的实验研究[J].世界汉语教学(2).

李 燕,康加深 1993 现代汉语形声字声符研究[C].载陈原(主编),现代汉语用字信息分析[M].上海:上海教育出版社.

梁宁建 2003 当代认知心理学[M].上海:上海教育出版社.

倪海曙 1982 现代汉语形声字字汇[M].北京:语文出版社.

彭聃龄,杨 晖 1997 汉字的读音及其在字义提取中的作用[C].载彭聃龄(主编),汉语认知研究[M].济南:山东教育出版社.

舒 华,毕雪梅,武宁宁 2003 声旁部分信息在儿童学习和记忆汉字中的作用[J].心理学报 (1).

舒 华,武宁宁,郑先隽,周晓林 1998 小学汉字形声字表音特点及其分布的研究[J].语言文字应用(2).

舒 华,曾红梅 1996 儿童对汉字结构中语音线索的意识及其发展[J].心理学报(2).

舒 华,周晓林,武宁宁 2000 儿童汉字读音声旁一致性意识的发展[J].心理学报(2).

吴思娜 2008 日、韩留学生形声字声旁一致性意识的萌芽与发展[J].暨南大学华文学院学报(4).

邢红兵 2001 留学生形声字声旁规则性调查[A].赵金铭(主编),对外汉语研究的跨学科探索——汉语学习与认知国际学术研讨会论文集[C].北京:北京语言大学出版社.

Fang, S.P, R.Y.Horng & O.J.L.Tzeng 1986 Consistency effect and pseudo-character naming task[A].In: S.K.Kao & R.Hoosain (eds.).Linguistics,Psychology and Chinese Language[C].Hong Kong:University of Hong Kong of Asian Studies.

Hue,C.W. 1992 Recognition processing in character naming[A].In H.C.Chen & O.J.L.Tzeng(eds.).Language Processing in Chinese[C].Amsterdam:Elsevier Science Publishers.