保护与传承蒙古族长调文化的几点思考

2014-10-08澈力格尔席锁柱

澈力格尔 席锁柱

摘 要:蒙古族长调是蒙古族非物质文化遗产中的经典之一,它以独特的美妙音律、风格和科学的演唱方法追求着人与自然生态的和谐统一。但是随着草原生态环境的变化以及现代化的迅猛发展,蒙古族逐渐改变了传统的游牧生产生活方式,而长调也正在失去生赖以生存的环境。而且现代主流文化对蒙古族传统艺术的冲击,也使得越来越多的蒙古族年轻人对长调民歌失去兴趣,转而着迷流行音乐、摇滚音乐等现代化的艺术形式,这些因素都使长调的发展面临着严峻挑战。本文通过对长调文化的现状、困境其及传承问题的分析,对如何保护与传承蒙古族长调文化提出了几点建议。

关键词:蒙古族长调;文化;保护;传承

中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2014)08-0132-02

一、蒙古族长调文化的概念与内涵

蒙古族长调,蒙古语称“乌日汀哆”,蒙古族传统民歌的体裁之一,是蒙古族在长期游牧生产中创造出的一种独特的音律。在长期流传过程中,长调己形成完整的体系,包括草原牧歌、赞歌、思乡曲、婚礼歌、情歌等不同歌曲种类,因其旋律的优美舒缓被誉为蒙古族音乐之魂。2005年11月25日,内蒙古自治区与蒙古国联合申报的蒙古族长调被联合国科教文组织确定为“人类口头和非物质文化遗产”,成为世界非物质文化遗产的代表作之一。

(一)长调的起源及发展阶段

蒙古长调是几千年来蒙古高原流传下来的蒙古族音乐的经典之作和主体艺术。蒙古长调的发展大致经历三个阶段:第一阶段是初步形成时期,时间在蒙古部落复兴、成吉思汗统一蒙古之前;第二阶段是成长时期,时间在包括元朝在内的前后300年之内;第三阶段成熟时期,时间约在元朝衰败后到20世纪中叶。2005年,蒙古长调民歌被联合国教科文组织列入“世界非物质文化遗产”(人类口头和非物质遗产),2006年,长调入选首批国家级非物质文化遗产名录,同年中蒙两国启动了“保护长调十年计划”。

(二)长调的演唱技法

长调是蒙古族音乐主要艺术形式之一,它以悠扬的旋律、繁复的波折音和只可意会的内在节律,把蒙古民族的智慧及心灵深处的感受表现得淋漓尽致。它感叹自然、歌颂母爱、赞美生命、诉说爱情,表现思乡、思亲、赞马、酒歌等方面的情感,其音乐特点是词曲结合和“腔多字少”,演唱形式除独唱外,还有齐唱、对唱、伴唱及“潮尔”合唱等。长调的唱法以真声为主,有“提小舌头的诺古拉演唱法”、“振动胸腔的诺古拉演唱法”、“微动喉头的诺古拉演唱法”等,在蒙古族音乐文化中最具民族代表性。

(三)叙事长调的主要歌集

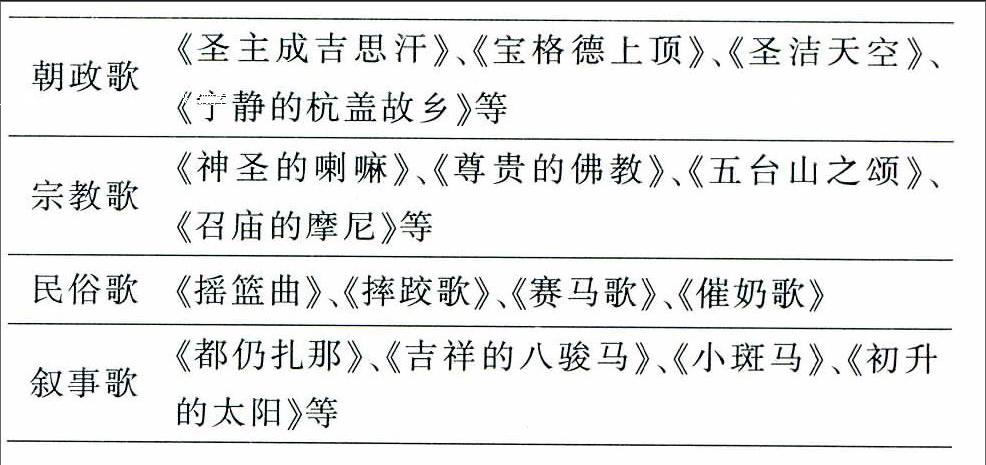

蒙古长调是极具游牧文化与草原文化特色的演唱艺术,它抒发了蒙古族对历史文化、风俗习惯、道德礼仪、哲学和艺术的体验和感知。根据演唱者的感情色彩、音乐结构和形式、长调典型唱法的不同可以分为四大类。

二、蒙古族长调文化面临的困境与问题

(一)原生态草原环境的变迁导致长调民歌演唱范围缩小

蒙古族长调文化是蒙古族游牧生活在艺术上的反映,广阔的草原、游牧生活造就了长调文化。然而随着社会的进步,蒙古族逐水草而居的生活方式逐渐被现代化的生活方式所取代。昔日的原生态草原环境被破坏,原本广袤无垠的草原被铁丝网、防护栏分割,有些被过度开垦的牧场甚至只能实施圈养,长调也因此失去了赖以生存的自然生态环境。随着传统的游牧社会向现代化的工业社会迈进,蒙古族长调传唱范围也随之缩小。

(二)市场经济体制对长调文化的冲击

在市场经济推动下,草原旅游业迅猛发展,美丽的草原风光、纯朴的民族风情和独特的草原文化吸引着越来越多的游客。与此同时,一些负面影响也随之而来。草原文化中的经典长调成为牟取利润的工具,导致民族文化的创新动力不足,还违背了长调与生态相融合的自然性与和谐性,这显然不利于蒙古长调的发展。

(三)传承人年龄过高,后备人才稀缺

随着老一辈长调歌唱家的相继离世,他们身怀的绝技也面临着失传的危险,蒙古族长调民歌的后备人才严重不足,其传承令人堪忧。蒙古族长调的后备人才不足主要表现在两方面:首先,专业人才不足,前来拜师学习长调民歌的人日益减少,师承关系得不到延续,独特的演唱方式、方法有失传的危险,危及到长调文化的保护与传承。其次,现代主流文化的强势冲击,导致民族文化艺术被边缘化,蒙古族年轻人缺乏对蒙古族长调的兴趣,致使后备人才严重不足。①

(四)在长调文化保护上投入不足

由于蒙古族长调文化保护工作刚起步,相关的政策制度不够成熟,投入经费也有待加强;无论在曲谱的整理和搜集,还是寻找民间艺人、对传承人进行调查培养等方面,文化部门的积极性有待提高;民族中小学也没有制定长调民歌教育方面系统、专业化的措施。

三、保护与传承蒙古族长调文化的路径选择

(一)建立以牧民为主体的基层文化保障体系

文化是人民的文化,没有广大人民的参与,文化便失去其赖以存在的基础,蒙古族长调文化也是如此。要支持牧民积极参与各种长调民歌的保护、传承活动,使其成为长调文化保护、传承的基层力量。

(二)加大政府的扶持力度

作为文化传承的主导者,政府是保证传统文化存续的关键所在。政府应做好以下几方面工作:第一,制定相应的政策,健全机构,形成长调文化保护工作长效机制。第二,经济上,加大经费投入,为长调民歌搜集和普查工作设立专项资金,为长调文化保护提供物质基础。第三,充分调动民间组织的积极性,提高牧民文化自觉性和文化自信心,对列入长调民歌的代表性传承人,采取授予称号、表彰奖励、资助扶持等措施,加大长调民歌继承人的培养力度,确保长调文化的传承。第四,加强文物所、博物馆、苏木镇综合文化站的建设,将长调文化保护工作社会化、大众化,推进长调文化的舞台化。

(三)发挥学校在长调民歌传承方面的作用endprint

发挥学校在长调民歌传承方面的作用。第一,把长调民歌编入教材,列为中小学教育内容,让蒙古族青少年从小就了解和接触长调民歌,培养其对长调民歌的浓厚兴趣,为今后更加系统和专业化培训打下基础。第二,高等院校要发挥专业优势,对长调民歌继承人进行专业培训,承担起培养长调专业人才任务,为长调文化保护和传承做出贡献。

(四)利用大众传媒保护与传承长调文化

大众传播的发展为长调文化的保护与传承提供了前所未有的机遇,运用先进的传播技术可以使长调文化得到更有效的保护和传承。大众传媒为新时代长调文化保护与传承提供了平台,长调文化的传播对大众传媒的发展也具有促进作用。通过广播、电视、互联网等媒介对长调文化的推广,扩大了其传播范围,从而增强了长调文化的影响力。

(五)利用草原旅游业推进长调文化的保护

草原旅游业能够搭起外界和长调文化之间的桥梁,外界的欣赏和热爱程度是长调文化传承下去的重要动因。草原旅游业可以在新的层面上使蒙古族群众重新认识本民族文化的独特魅力,使他们产生保护和传承长调文化的责任感和义务感,这种力量是其他力量所不能取代的。在充分保护和传承长调文化内在文化价值的基础上,挖掘和探索其经济价值,使长调文化保护和传承更具实效。

(六)借鉴文化保护先进地区的成功经验

乌珠穆沁地区有丰富的草原文化资源,而且在保护传承、发展弘扬草原文化方面也走出了自己独特的道路,建立了比较合理的保护模式,乌珠穆沁的成功可以为长调文化的传承与发展提供宝贵的经验。

乌珠穆沁地区对草原文化保护所采取的措施、方法、经验可以概括为六个方面:第一,依赖原生自然环境和以畜牧业为主的生活背景;第二,政府在保护工作中扮演重要角色;第三,民间组织的力量不可忽视;第四,长调文化保护和发展要有文化载体和平台;第五,长调文化保护和发展要与经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设结合起来。

——————————

注 释:

①杨那.论蒙古族长调民歌及其保护与传承问题[J].赤峰学院学报,2010,(4).

参考文献:

〔1〕苏都毕力格,敖日格乐,高巧艳.对蒙古族长调的几点思考[J].内蒙古民族大学学报,2010,(3).

〔2〕杨那.论蒙古族长调民歌及其保护与传承问题[J].赤峰学院学报,2010,(4).

〔3〕联合国教科文组织.什么是世界非物质文化遗产(第一章“总则”第2条)[S].2003-10-17.向云驹.世界非物质文化遗产[M].宁夏人民教育出版社,2006.

〔5〕格日勒图,蒙古族长调歌及其唱法[M].内蒙古人民出版社,2005.

〔6〕纳·布和哈达,色·萨仁苏和.乌珠穆沁长调叙事民歌研究[M].内蒙古教育出版社,2011.

〔7〕席锁柱.论大众传播与游牧文化的保护与传承[J].前沿,2012,(9).

〔8〕杨蕴丽,乌力吉.保护、传承、创新—乌珠穆沁文化研究[M].内蒙古教育出版社,2011.

〔9〕莫日格吉呼,道日吉拉,等.蒙古族音乐研究[M].新疆人民出版社,2005.

〔10〕阿·苏日嘎拉图.论草原文化及其保护利用[M].内蒙古社会科学,2010,(1).

〔11〕特·桑丕勒丹德布.游牧文化与和谐[M].内蒙古文化出版社,2007.

〔12〕吕华鲜,杜娟.生态文明下的旅游开发与非物质文化遗产保护[J].黑龙江民族丛刊,2009,(1).

〔13〕博特乐图.蒙古族长调的传承与保护[J].内蒙古大学艺术学院学报,2011,(10).

(责任编辑 孙国军)endprint