铁流滚滚过大桥

2014-09-18施柏寅

施柏寅

(江苏省档案局,江苏南京,210008)

上世纪五六十年代,国际形势紧张。1969年3月发生珍宝岛事件,解放军以一个营的兵力,用血肉之躯和简陋装备,击败了苏军用坦克、装甲车等先进武器装备的一个步兵加强团的挑衅进攻,保卫了国家神圣领土和主权,取得了胜利。同年8月,苏军在中国新疆地区挑起铁列克提事件,进行报复。随后,苏联在中苏、中蒙边境陈兵百万,对中国虎视眈眈,并企图对中国实施核打击。在苏联核威胁、核挑衅面前,毛泽东无所畏惧,沉着应对,在听取周恩来关于国际形势汇报后说:“不就是打核大战嘛,原子弹很厉害,但鄙人不怕。”同时果断提出“深挖洞,广积粮,不称霸”的方针,国民经济逐步转向适应战时要求,东南沿海一些重要工厂迁向内地,按“散、山、洞”的要求布局,全国很快进入“准备打仗”的态势。

南京长江大桥是我国第一座自行设计、自行施工,使用国产材料独立自主建设的长江大桥,1968年12月通车,举世瞩目,国人引以自豪。1969年,毛泽东视察南京军区,军区司令员许世友陪同参观大桥。站在大桥上,毛泽东问许世友:长江大桥能否满足战备需要?

为了回答毛泽东的提问,许世友决定用坦克过桥进行检验。对此,当时军内外一些领导人中还是有些疑虑的:一是担心大桥的承载力;二是担心桥面损坏。许世友要求时任坦克某师师长许枫组织论证,并拿出实施方案。许枫召集参与大桥建设的桥梁专家进行论证,并组织对大桥承载力测试。经科学论证、测试,认为百辆坦克过大桥承载力没有问题,完全可以满足战备需要。至于防止桥面损坏的问题,许枫提出以3—4层草包垫用水浸湿后铺设桥面的办法进行保护,即可解决。同时要求驾驶员尽量减少坦克调整方向的频率,减少对桥面的转向碾压。

当时坦克某部正在安徽三界进行夏季野营训练,即将结束,准备返回江南营地。部队突然接到命令,在浦口集结,全面检查车辆技术状况,整理车容,有重要任务。部队集结后,并不知道具体任务。不久,部队召集营、连长和驾驶员,乘汽车从南京长江大桥北桥头堡上桥,向南经盐仓桥、中山北路、鼓楼、新街口、中山南路、中华路,出中华门到雨花台勘察路线。这才知道,部队的任务是通过长江大桥和南京市区,接受首长检阅和市民参观,以示军威。

部队接到任务后,群情高涨,把这一任务与准备打仗的形势自然地联系起来了,表示要以最饱满的革命热情和扎实的战斗作风,做好思想、组织和技术上的一切准备,保证完成任务。这一任务也对团营连级指挥员以至全体官兵提出了严峻的考验。坦克训练大多在山沟、丘陵地带,没有进过大城市、没有上过马路,驾乘人员虽然训练有素,但大多是两到三年的兵龄,从坦克训练团毕业后到战斗部队不久,如果操作不当,坦克偏离方向,冲向参观的市民人群,后果不堪设想。

为了交上一份合格的答卷,部队以临战状态进入全面准备,对坦克技术状况进行全面的保养维护、检查检修。对坦克所有部件,凡能摸到的要摸到;凡能看到的要看到;看不到、摸不到的,要想到,确保技术状况完好。同时对全体官兵提出了保持军容严整的要求,对驾驶员提出了保持车距、车速和不偏离履带轨迹的要求,并强调了相关纪律。

1969年9月25日拂晓,坦克某部从花旗营至大桥北桥头堡一字排开,威武壮观。坦克部队要通过长江大桥和南京最繁华的市区,消息不胫而走。晨曦来临时,市民们倾城出动,早早等候在市区的马路两旁,等待亲眼目睹坦克部队的风采。

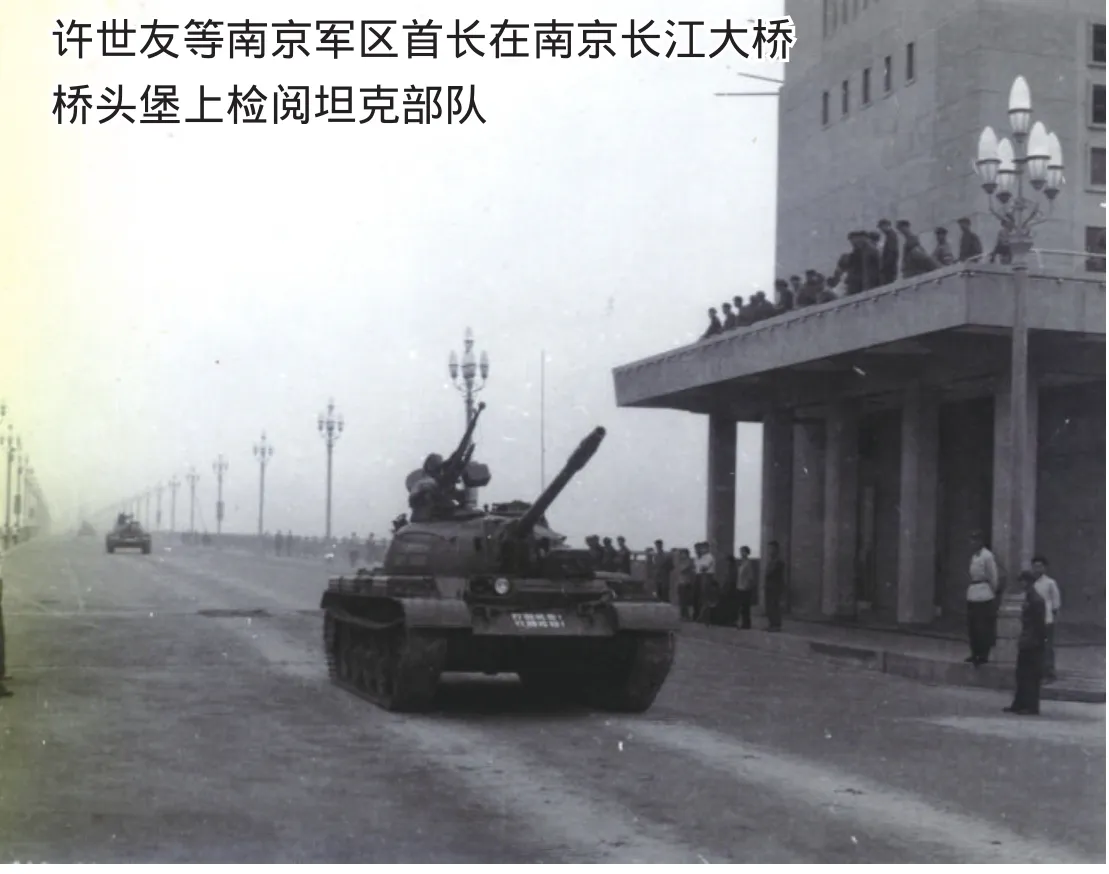

上午9时,指挥员下达开进命令。摩托车先行开道,宣传车随后跟进。接下来是指挥车,紧随其后的是隆隆作响、喷着烟雾、浩浩荡荡、威武严整的坦克车队……南京军区司令员许世友等军区首长和南京长江大桥总工程师王超柱等,在南桥头堡检阅过桥的坦克部队。

上午11时许,坦克部队缓缓地顺利通过大桥。随后,沿着既定路线又顺利通过了南京市区。

据当时的新闻媒体报道,南京城有60万人观看了这一壮观的历史场面。兴奋的南京市民当时相信了一个美丽的传言:毛主席也在南桥头堡上,和大家一道观看坦克部队过大桥。其实毛泽东当时并不在场。坦克部队过大桥的故事在南京城传诵了40多载。

这件事,在当时还是今天来看,都算不上重大军事行动,但它折射出当时的形势背景。经过28年血与火的拼斗,中国人民站立起来了。但帝国主义与国内外敌对势力不甘心失败,发动了包括朝鲜战争在内的一系列战争挑衅事件,在经济、政治、军事、外交等领域对新中国实施包围、孤立、封锁、破坏,企图把新中国扼杀在摇篮里。在严峻的历史条件下,毛泽东和党中央领导中国确立了社会主义基本经济制度和政治制度,建立起比较完整的独立的工业体系和国民经济体系,取得了社会主义建设的奠基性成就。由于苏联的演变,中苏两党两国在坚持马列主义基本原则,坚定维护国家民族利益的斗争中,不可避免地由结盟走向分歧,走向对抗……美苏两个超级大国争霸,亡我之心不死。

社会主义的中国必须走自己的路。要经济快速发展,国力快速增强,又不受制于人,使中华民族从近代衰落中重新崛起,自立于世界民族之林,为人类作出较大的贡献。毫无疑问,这是毛泽东为核心的第一代中央领导集体关注的悠悠大事、重大课题。其中如何确立中国在世界格局中的定位,对于中国长远发展,为后继者开辟道路,尤为重要,更具奠基意义。

珍宝岛事件后,毛泽东、党中央以过人的胆略、钢铁般的意志、高超的智慧和艺术,用中国人的方式,制止了苏联对中国的核威胁、核挑衅,化解了核危机。又以高瞻远瞩、深谋远虑的战略思维,坚决与苏联决裂,果断地率先跳出美苏两超争霸的世界格局,确立中国在第三世界中的地位。同时,不失时机地打开中美、中日、中欧关系大门,在国际舞台上纵横捭阖,演绎了20世纪后半叶的“三国演义”。

短短的近30年间,何等艰难困苦、何等曲折压力、何等明枪暗箭……都不在话下。曾被西方人讥称为“东亚病夫”且已站起来的中国人民,敢于向美苏叫板,成“三足鼎立”之势。这是何等辉煌和不可思议。无论你从哪个视角看,不得不折服——这是历史的奇迹。

谁人做得到?我们看到的是伟岸身影在历史画卷中留下的洒脱、流畅的杰作。

上世纪80年代末90年代初,苏共垮台、苏联解体。经过这一震惊世界的大变局,苏联不复存在,美国在变局中显出衰落端倪,中国是大赢家。历史证明,毛泽东、党中央当年与苏联斗争,并果断与苏联决裂,从而奠定中国在世界棋盘中的格局,是何等的高瞻远瞩、英明正确。中国今天的发展,在世界舞台中的跃升,离不开毛泽东打下的基础。

“树欲静而风不止”。和平发展是我们的真诚愿望,也是我们不变的方略。但有人不希望、不愿意中国实现和平发展,企图重新拾起包围、封锁、挑衅……那一套把戏,那真是看错了对象,用错了地方。因此,实现和平发展,要有应对非和平事件、态势的准备和办法。准备得越充分、越有力,和平发展才越有把握实现。

纵观五千年中华民族发展史,横观世界大国崛起的史实,我们团结一心为实现中华民族伟大复兴的步伐不可阻挡。经一代接一代的努力奋斗,一定能梦想成真。

看着发黄的老照片,感慨万千,勾起了我对历史的回眸,引发了这些思考。